制度性話語權與指數評估學

高奇琦

如今,當我們談論一個國家“崛起”的時候,更多的是在談它的經濟或軍事能力的增長,往往忽略了某些柔性的能力。其中,話語權就是這類能力的核心組成部分。如此看來,一國的“崛起”同時也包括在國際社會話語權的增加。增加話語權的方式有很多,而最為常見的就是通過制度來固化話語權并推動其提升,此即為“制度性話語權”。在筆者看來,提升制度性話語權最為有效的辦法就是構建某種“指數”或“評估指標”。本文將對這一思路和邏輯作一簡要分析。

1 制度性話語權:定義與構成

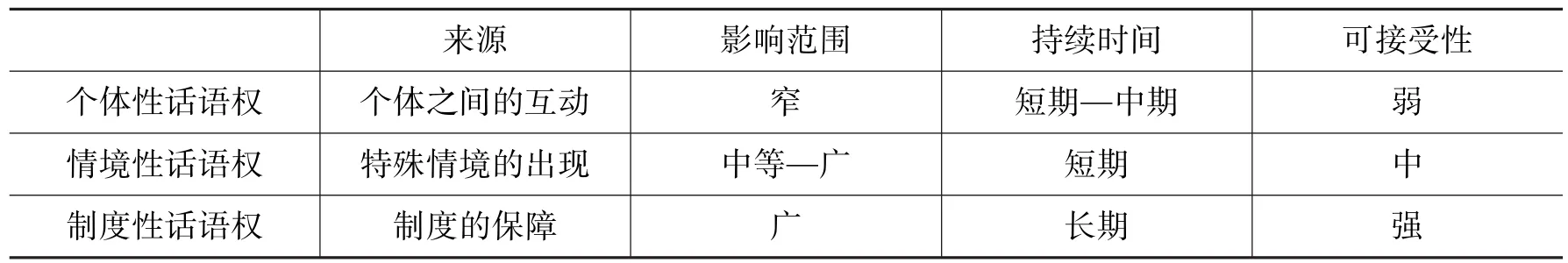

就其本質而言,話語權是一種用話語和觀念來影響他人的權力。話語權主要是一種軟權力或觀念性權力,其與軍事或經濟實力等物質性或硬權力有著明顯的區別。與社會科學中的其他概念類似,話語權也是一個多維度的概念,因此也可以對其作類型學的分析。根據來源、影響范圍、持續時間以及可接受性四個維度,話語權可以分為個體性話語權、情境性話語權與制度性話語權三個類型(見下表)。

話語權的類型學

第一種類型的話語權是個體性話語權,主要是單個個體對其他個體形成的話語權力,比如某個國家對另一個國家所擁有的話語權。它源自個體之間的互動,因此其影響力僅限于國與國之間的關系范圍內。與此同時,這種話語權的持續時間并不很長,常常會受到國與國之間關系波動的影響,因此其可接受性比較弱。

第二種類型的話語權是情境性話語權,主要是指某些個體在特殊情境下形成的話語權力。譬如,作為舉辦國,俄羅斯在舉辦冬奧會的過程中形成了強大的情境性話語權。然而,在某種情境消失后,這種話語權卻不能完全持續——盡管它之前擁有較廣的影響范圍和相當的可接受性。

第三種類型的話語權就是制度性話語權。一國為了避免話語權的“轉瞬即逝”,需要將此種權力建立在制度化的基礎上。而制度性話語權就是這樣一種用制度形式固化的話語權力。與情境性和個體性話語權相比,制度性話語權通過制度化的形式對其他國家形成長期影響,同時其他國家對這種話語權力的排斥性也會較小。

制度性話語權是最為有效的權力之一,也是所謂“軟權力”的核心構件。反觀西方大國在建立霸權的過程中,都通過某種非常巧妙的方式來傳播它們想要受眾學習的知識,從而達到“霸權入心”的效果。換言之,西方大國崛起伴隨著的是話語霸權的建立。我們熟識的“民主”“自由”乃至“現代國家”都是西方國家通過其制度生成并向世界擴散的概念。制度性話語權的要害之處在于,它能夠讓某種理念通過一種近乎“洗腦”的方式植入受眾的日常溝通話語體系之中,而這些的背后都是由西方國家某種制度化的知識生產與傳播方式支撐的。

2 制度性話語權的中國背景與中國意義

隨著中國硬實力的不斷崛起,有許多論者也開始關注中國軟實力的建設。然而,許多人都沒有意識到所謂“軟實力”背后的核心是制度性話語權的建立。一方面,中國的經濟成長和社會發展已經證明了“中國道路”巨大的價值,也給予了中國人——不論是領導層還是普通民眾——強大的道路自信;另一方面,美國和歐洲陷入衰落使得國家間力量對比朝東方傾斜,以中國為首的新興國家在世界事務中的角色日漸持重。在上述背景下,建立制度性話語權不論對于中國自身還是對于整個國際社會來說,意義都頗為重大。

2.1 制度性話語權的構建對中國自身的意義

從中國自身的角度出發,制度性話語權的建設至少具有三大意義。

第一,中國需要制度性話語權的建設來反映其在世界經濟中的地位。經濟硬實力的崛起并未讓已經獲得大國地位的中國擁有與之相稱的政治地位;相反,在西方中心論的語境下,中國仍舊是一個處于“邊緣”的國家。可以想象,如果不能通過構建制度性話語權來將中國的經濟地位轉化為政治或觀念力量,所謂的“崛起”不能不是“跛腳”的。

第二,制度性話語權建設可以為中國經濟進一步的發展塑造良好的國際經濟環境。在西方大國仍舊把持話語霸權的國際社會中,中國的崛起以及中國本身時常被塑造為一種不可接受甚至是令人“恐懼”的現象。長此以往,中國的發展環境將變得愈發惡劣,國際上的“圍堵”與“遏制”論調也會持續甚囂塵上。因此,我們需要通過構建制度性話語權來反制甚至對抗西方話語對于中國發展與崛起的“妖魔化”論述,并向世界講清楚中國崛起與發展的真正意圖,打消某些國家的顧慮,重塑健康以及良性的國際關系——尤其是大國關系。

第三,制度性話語權建設可以切實地增強中國的綜合實力。正如上文提到的,綜合實力包含著“硬”與“軟”的兩個方面,而軟實力的核心構件就是制度性話語權。不可否認的是,之前中國在發展的過程中對硬實力過度倚重,這在當時的國內和國際背景下是極為明智的抉擇,也為中國未來持續發展奠定了良好的物質基礎。然而,隨著國與國硬實力之間差距的縮小,軟實力之間的競爭逐漸成為主流。中國若要在未來的國際競爭中脫穎而出,就應該將目光逐漸放在對制度性話語權的構建上,進而在強大的物質基礎上增強自身的綜合實力。

2.2 構建中國的制度性話語權對世界的意義

中國構建制度性話語權對于國際社會甚至是整個全球體系來說也十分重要。具體而言,它可以在三個方面為世界做出貢獻。

第一,制度性話語權的構建有助于中國為世界經濟發展提供進一步的動力。盡管西方已逐步從金融危機中恢復,但這場危機的深層次影響仍在繼續。而人們都無法忽視的一個事實是,在世界經濟最困難的時刻,以中國為首的新興國家承擔起了拉動世界經濟增長的重任。2009年到2011年間,中國對世界經濟增長的貢獻率達到50%以上。簡言之,中國在“后危機時代”已經成為整個世界經濟的“發動機”。然而,要持續鼓勵中國為世界經濟增長做出貢獻,那就需要提高中國在國際經濟治理中的地位。而如前所述,這一地位的提高所仰賴的就是制度性話語權的構建。

第二,制度性話語權可以將中國的創新潛能轉化為世界經濟的中長期增長潛力。從更宏大的視角來看,既有的經濟增長模式已經成為“過去式”,而世界經濟的長遠發展動力則在于創新。而中國目前正處在新一輪科技和產業革命的歷史性機遇期。可喜的是,中國已經出臺了“十三五”規劃建議,未來五年里中國將按照創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念,著力實施創新驅動發展戰略,增強經濟發展新動力,堅持新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化同步發展,加快制造大國向制造強國轉變,推動移動互聯網、云計算、大數據等技術創新和應用。“互聯網+”“分享經濟”“3D打印”“智能制造”等新理念和新業態引導的中國創新,將可能成為引導世界經濟走出困境的重要動力。而這些更為“軟性”的增長動力都需要制度性話語權作為后盾。

第三,中國構建制度性話語權有助于國際經濟治理的進一步改革。隨著中國對外政策逐步變得積極有為,中國也提出了不少意義重大的國際觀念,以沖擊既有的西方話語霸權。原先的國際經濟治理建立在布雷頓森林體系的基礎上。其中,西方發達國家在國際經濟治理中的話語權比較大,發展中國家在其中的話語權卻十分微弱,并只能常常在話語上做一個“追隨者”。而中國長期主張要形成公正、合理、透明的國際經貿規則體系,并支持發展中國家平等參與全球經濟治理。近年來中國更是將這種主張提煉為“親誠惠容、開放共享”的觀念。可以說,中國的這種開放共享的理念事實上是其制度性話語權增強的表現,其實質是發展中國家整體話語權增強的反映,有助于國際經濟治理朝著更加公正合理的方向發展。

3 指數評估學與構建中國的制度性話語權

在明確了構建制度性話語權的重要意義和必要性之后,接下來我們需要回答的問題是:該如何去構建?筆者認為,指數評估學作為制度性話語權的重要組成部分,可以作為構建制度性話語權的著力點。

通過開發某種評價性指標或指數來為其他國家設定某種標準是西方發達國家常用于“制造霸權”的手段。盡管從表面上來看這些指標或指數都是以某種“科學”的理論與精密的數學計算為基礎,但在本質上無疑是一種話語權的工具。西方的理論家與實踐者常常使用指標體系和指數成果來傳播其觀念及意識形態(雖然有時這種傳播行為隱蔽得讓人難以察覺)。譬如,在現代化理論提出不久,布魯斯·拉賽特(Bruce Russett)就提出了現代化指標體系的11個量化標準。再如,在1954年到1965年期間,就有2 080項不同的民主指數問世,盡管被使用過兩次以上的不到三成。民主化之所以成為冷戰后影響世界格局的重要意識形態,就與指標化有密切關系。西方的主流政治學家把民主等同于競爭性選舉,并用政黨二次輪替來作為可測量的指標。這種操作化成果在傳播時效率非常高,極大地推動了西方自由民主價值觀在發展中國家的擴散。

除此之外,在某些看似“中立”的世界組織所提出的指數評估背后,也有著西方發達國家意識形態的影子。我們熟知的一個例子便是世界銀行。受到諸如阿馬蒂亞·森等人“自由發展觀”的影響,世界銀行自從成立以后就把對非西方國家內部狀況的評估建立在某種自由民主的觀點之上。特別是如今國內外廣受歡迎的“治理”概念也被世界銀行(當然是含蓄地)與某種政治體制的特征相聯系。更為重要的是,世界銀行掌控著一定的援助資源分配權力,它常常以這種權力為后盾,用某種“軟性的威脅”來促使在指數評估上“不達標”的受援方采用某種西方國家開發的工具、制度或機制。現在看來,這種話語權與資源的“雙重強制”在效果上要優于傳統的政治軍事壓力。

這樣看來,中國若要構建制度性話語權,首要任務就是開發自己的指數評估體系。然而在這方面,中國的學術界和實務界的努力仍顯不足——盡管迄今為止國內已出現了不少有價值的嘗試。華東政法大學政治學研究院自2013年以來一直致力于研發中國自己的指數評價體系,為中國構建制度性話語權做出自己的貢獻。2014年,國家參與全球治理指數(States'Participation Index of Global Governance,SPIGG)發布,該指數意在以全球機制創設、全球機制維護、全球決策參與和全球責任承擔這四個一級指標為基礎,對25個國家在全球治理中的參與狀況進行科學的評估。在2014年的首份年度報告中,中國表現出色,排名第5;而在2015年SPIGG的第二份年度報告中,中國的排名上升一位,位列第4。2015年,華東政法大學政治學研究院又發布了國家治理指數(National Governance Index,NGI)年度報告。NGI超越了以往西方將“治理”與某種“制度特性”相聯系的做法,從基礎、價值與可持續三項較為客觀的一級指標出發,對111個國家的國家治理狀況進行了評估。在首份NGI的年度報告中,新加坡排名第1,美國排名第5,中國則排在第19位。

兩個指數一經發布,便得到了國內外學術界和實務界的回應。不僅中國大陸與香港的主流媒體紛紛報道或轉載相關消息,韓國與新加坡的媒體也對兩項指數的發布廣泛關注。綜合各類消息來看,中外各界最為關注且感興趣的是兩項指數中所蘊含的“中國標準”。需要說明的是,這里所指的“中國標準”并非必然意味著對西方各類價值的“全盤拒斥”。不論是SPIGG還是NGI在指數編制、數據采集、數據標準化以及數據聚合的過程中都運用了中外學界與實務界所廣泛接受的計算與統計方法。因此,從指數報告中的各項排名來看,并沒有出現“西方排名靠后,中國排名靠前”這樣機械式的結果。相反,我們在開發指數的過程中,通過中國學者的視角來將西方的偏見“過濾”,以使得指數中所包含的各項評估指標能夠反映發展中國家尤其是中國的客觀現實狀況。換言之,強調“中國標準”并不意味著與“西方標準”對抗。一方面,從過程來看,“中國標準”的設定代表著一種消除“西方標準”中所蘊含之偏見的過程;另一方面,從目的來看,“中國標準”旨在從中國的經驗出發,抽取共性知識,并用這些知識形成制度性話語權,來影響更多的國家,進而打破西方的話語霸權,最終促使整個國際社會朝著更加包容和平等的方向改進。

4 結語

話語權主要是一種軟權力或觀念性權力,而制度性話語權則是一種更為可持續的話語權。制度性話語權是大國崛起和綜合實力提升的重要表現。對于中國來說,目前亟待完成的目標便是構建這種制度性的話語權。這一目標是由中國在世界政治經濟體系中日益增長的地位所決定的。

要形成制度性話語權,首先需要在國際社會中進一步承擔國際責任。在“十三五”規劃中,中國明確指出要在“共同但有區別的責任原則、公平原則、各自能力原則”之上“積極承擔國際責任和義務”。可以說,積極承擔國際責任是制度性話語權的基礎所在。

然而,制度性話語權并不會在承擔國際責任的基礎上自動產生,它依舊需要某些工具的襄助。結合西方大國的歷史經驗來看,指數評估學無疑是制度性話語權的重要部分。作為一種柔性的工具,指數無疑可以幫助國家以某種非強制且可接受的方式來構建話語權。

最后需要指出的是,指數之所以是柔性的,很大程度上是因為它的某種非政府性。西方的許多知名的指標體系都是由學界或智庫來構建的。在政治軍事強制的光環逐漸褪色的今天,這種通過非政府機構形成知識共識,然后將這些知識共識為制度性話語權服務的形式更具有合適性。