400億元時代的編劇生存

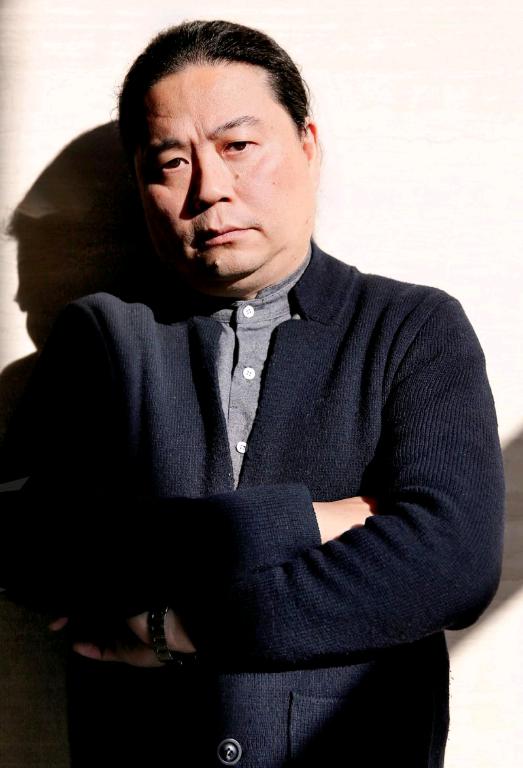

李健華

2015年,中國電影票房收入達到400億元,同比增長48.4%。票房前10的影片中,國產電影占6部。有業內人士預測,未來5到10年中國電影票房收入有望超越美國。相比之下,專業編劇的增長速度卻太慢,資本力量開始嘗試更快、更有效“收割”觀眾的方式,各種跨界、“模式創新”出現了……

2015年11月末,在一個聚集了數十名中港臺專業編劇的微信群里,導演鄺文偉轉發的新聞引起了注意:11月27日,阿里影業副總裁徐遠翔在天津編劇論壇稱“我們不會再請編劇”,取而代之的將是邀請IP貼吧吧主、同人作者以“殺人游戲”的方式創作故事,再找編劇把故事加工成劇本——這也是他給在座的編劇指出的“生路”。

香港電影金像獎前主席文雋看完新聞后留言,“如果有錢就可以拍電影,李嘉誠早就插手了,幾時輪到這幫土豪?”隨后,有編劇在社交網絡發出聲明:“阿里影業,走好,不送。”言下之意是將拒絕與阿里影業合作。

在編劇們看來,這種模式展現了“互聯網+”時代,資本對影視圈傲慢而不專業的姿態。似乎,鮮衣怒馬、手握重金的“野蠻人”已經兵臨城下,而編劇們決心要守住自己的城池。

剛加盟阿里影業兩三個月,徐遠翔恐怕不會想到,他的名字為人熟知并非因為阿里影業制作了優秀的作品,而是因為自己那番聽起來或許不夠嚴謹的言論。

最近這兩年,徐遠翔自創了一個市場術語——“屌絲購票心理學”,即一部賺錢的電影需要具備大IP、大明星、逆襲概念三元素,“如果以上三個概念都沒有,你肯定顆粒無收”。

從《小時代》獲得火爆票房開始,IP似乎逐漸成為制片方開拍電影、電視劇的標配。這難免讓人產生一種印象:只要具備IP,影視產品的回報便不成問題。“IP是信息傳播的有效途徑。”徐遠翔對此無比確信。

“我在論壇上說的是一部游戲改編成的電影,這些場外的人根本沒聽懂就瞎噴。”聯系上徐遠翔后,他這么告訴《財經天下》周刊記者。但在約定的采訪日期前,他告知記者,因為工作繁忙,他要出差去首爾和上海,只能放棄采訪。

11月28日晚上7點,阿里影業發表官方微博:“阿里影業CEO張強表示,作為內容產業的核心,編劇的重要性毋庸置疑。阿里影業對于編劇等專業人士的尊重一以貫之,從未動搖,亦在探索和實踐與編劇等專業領域同人共同創造行業未來的現實路徑。”

徐遠翔也在微信中告訴記者,“部分電影是這樣(同人模式創作),大部分還是要請編劇來改編IP。”

他選擇用自己的方式來澄清。12月29日下午5點,他用微信給記者發來他寫的《所謂“不請編劇”:一場以訛傳訛的超級誤讀》。他在文章中說,“當時……和嘉賓們討論的背景,是在說我們正在開發的電影項目,因為該項目改編自一個有超級IP屬性的網絡游戲……因此,從尊重原作的前提出發,請那些游戲玩家、貼吧吧主和粉絲先提煉出核心故事情節和人物性格命運,再請專業編劇來寫電影劇本,這本來就無可厚非,因為好萊塢的電影同行一直在這么做。”

出于商業機密的考慮,他沒說出這部待開發作品的名字,只說電影劇本的產業鏈分為前端和后端,專業編劇在這類題材電影的改編中“主要做后端”。在他看來,不請編劇是個偽命題,他的發言被外界曲解。“于是,一部單獨的、特殊類型的電影改編模式,就被放大成所有的電影項目‘不請編劇、‘不和專業編劇合作,如此以點帶面、以偏概全的誤讀令人匪夷所思!”

“他這是說錯了話往回補救。”中國電影文學學會副會長劉毅告訴《財經天下》周刊。他向《財經天下》周刊透露,論壇當天曾經發生這樣一幕:陳彤(《離婚律師》編劇)作為嘉賓與徐遠翔同臺討論。在討論之前,阿里影業工作人員曾找陳彤談合作。而當徐遠翔發言完畢后,陳彤對他說,“徐總,你們阿里影業不是在跟我談合作嗎?請你轉告那位工作人員,我不會跟你們合作了。”在場一位女編劇也拒絕與阿里影業合作。“要么所有人都誤解了他的意思,要么他自己確實這么說了。”劉毅說。

IP“借殼計”

2014年的中國互聯網世界,言必稱“大數據”。2015年,互聯網熱錢爭先恐后流入影視圈,人們又言必談“大IP”。

2015年4月阿里文學上線之后,BAT瓜分網絡文學IP的格局浮上了水面。在此之前,騰訊與盛大文學整合而成的閱文集團優勢明顯,據易觀智庫發布的《中國網絡文學市場季度檢測報告2015年第二季度》,閱文集團旗下的起點中文網、創世中文網、瀟湘書院都進入了網絡文學用戶覆蓋率前10名榜單,其中,起點中文網以33.1%的用戶覆蓋率坐上頭把交椅。

BAT購買網絡文學IP之后,可以通過衍生改編的方式向影視、游戲等其他文化消費端流轉變現。2015年熱播的《何以笙簫默》、《瑯琊榜》就是改編大IP的典型例子。

“知道的人越多,這個東西就是一個好的IP,因為它具備一個初步的群眾基礎,”徐遠翔在天津編劇論壇舉《盜墓筆記》為例,“這個IP,它的文字只有180萬字,同人小說好幾億字,這個劇在愛奇藝上播出以后,點擊量接近30億人次。”

“IP衍生開發的電影、電視劇自身具備粉絲群和審美保證,”編劇王佩認為,“現在制片方都不愿意冒險,這樣的作品可能不會得高分兒,但收回成本沒問題。”

劉毅則認為,市場上大部分IP是影業公司市場營銷的“杰作”。“所謂大數據、大IP正是他們的作品。這樣他們才能刺激市場,掌握話語權。”

IP原意是指版權,在合一影業總裁劉開珞看來,當下國內的用法是將其理解為具有品牌價值的內容,本身是有價值的方向,但在實際操作中表現出一些更急功近利的狀態。“電影、電視是多維度的產品,藝術、技術、商業三位一體,辨別一部好作品需要經驗、眼光、綜合判斷。但資本的逐利性決定它必須預判自己的投資與回報。在大量資本迅速涌入影視行業、快速擴張生產的時候,部分投資者簡單以知名明星、導演和編劇來判斷是否值得投資,而當他們發現光靠這些標準不能保證掙錢的時候,又抓住了所謂的IP。”

在合一影業總裁劉開珞看來,當下國內對IP的用法是將其理解為具有品牌價值的內容,本身是有價值的方向,但在實際操作中表現出更急功近利的狀態。

引導變化的未必都是主動出擊。

2015年1月,國家新聞廣電總局對衛視電視劇播出方式進行了調整,以“一劇兩星”(即一部電視劇最多只能同時在兩家衛視播出)取代實行了十年的“一劇四星”。這一政策調整對電視臺、制片方的震動相當明顯。“一劇兩星”對制作公司收回成本形成壓力,傳統電視臺貢獻減弱,視頻網站帶來的投資和收入更加重要,對電視劇內容的話語權自然也大幅提升。

“以前視頻網站想進入影視行業只能選擇跟投,擁有播出權和分銷權,”曾創作《鐵齒銅牙紀曉嵐》的資深編劇汪海林說,“在對影視作品話語權增大的情況下,互聯網企業現在想要介入整個制作環節。制作環節最根本的東西就是劇本,就像房地產業的土地一樣,劇本的版權就是土地,囤積大量IP就是土地來源。”

在汪海林看來,現在IP不僅是被囤積的目標,也是制作方和發行方必賣的概念。以近日熱播的《羋月傳》為例,原著小說并非真正意義的大IP。“《羋月傳》的主人公宣太后是歷史上真實存在的人物,屬于公共歷史題材,大家都可以進行創作,并不能算是原創作品。”

《羋月傳》是寫作者蔣勝男在晉江文學網發表的作品。據媒體報道,蔣勝男曾與制片方發生版權紛爭,并發表維權聲明。而署名《羋月傳》編劇的王小平表示,與《甄嬛傳》在籌劃時就有完整的小說底本不同,《羋月傳》開始改編時,成文內容只有7000字左右。

“《羋月傳》當時還沒有完稿,也沒有多少粉絲。鄭曉龍(《羋月傳》導演)找作者簽約更多是出于市場需要。”汪海林說,“他們原創能力很強,不需要網絡寫手。但是他們的作品需要一個網絡寫手的標簽,這個標簽可能比一個職業編劇更加值錢。”

在汪海林眼中,IP屬于概念股。“徐遠翔其實說得很清楚,他們找IP貼吧吧主創作之后,到最后還是要找編劇來加工,說明光靠概念還不夠,寫劇本必須加上編劇技術。”

早在2012年,一位制片人曾買下一部網絡小說,找到汪海林,希望將其改編成劇本。汪海林覺得小說很一般,而且是公共歷史題材,他完全可以直接按照歷史來寫,制片人沒必要花錢去買這部網絡小說。對方卻說,“沒問題,錢已經花了,你可以一點不用它,全部重寫。”汪海林覺得很奇怪。“一點兒不用這部小說,為什么還要買?”后來才明白,對方需要的是網絡文學IP加持電視劇的互聯網身份,“現在需要你的作品有互聯網IP基因,這樣推出市場才有話題,才好賣。”

也許并不算創新

《老炮兒》編劇董潤年在微博評論同人模式時說:“把貼吧吧主和無數同人作者圈養在一起廝殺,這不叫創作,叫養蠱,這是對所有人尊嚴的踐踏。創作從根本上關乎的是人心,不是金錢。”

徐遠翔發表“殺人游戲創作論”的次日,一位制片人來到天津參加了這次論壇。在他看來,這種貌似聳人聽聞的新模式,并不見得有那么新。“張藝謀、陳凱歌這樣的導演在創作過程中也會跟很多編劇聊劇本,這些編劇會給他們出很多主意,可能是口頭上的,也可能是文字上的。”他告訴《財經天下》周刊,“這種方式其實跟所謂的阿里模式很相似,只是對創作者和創作本身比較尊重。”而徐遠翔與編劇之間的激烈言辭,很可能是論壇當天特殊環境下的意氣之爭。

在合一影業總裁劉開珞看來,一部劇本的創意源頭如何發掘出來——由業余作者抑或專業編劇創作,并不是特別重要,關鍵是尊重創作者和不同藝術形態的創作規律。“IP也都是原創的,在他們各自所在的領域獲得認可,有較多的受眾或受到了較高的評價,并且適合影視的表現形式,才會有機會改編成影視作品。”網絡小說IP是通過點擊量殺出重圍才獲得了最后的開拍機會。就像每天有20萬條視頻上傳到優酷土豆這一平臺,但被觀眾認可的可能只有一條,“這也是種選拔方式,只是其中一種,并不代表全部。”

“市場一片死寂、無精打采的時候,如果有其他方法能夠刺激市場并不是壞事。”在中國傳媒大學45號樓2層課室,李力持向《財經天下》周刊記者表示。這位與周星馳合作過《喜劇之王》、《少林足球》等作品的香港導演,對挑選劇本有自己的嚴格要求。李力持開設了一門名為《MD5319夢想拍電影》的課程,征集劇本的條件是必須按照“1350字原則”進行。在第一階段,編劇必須寫出50字的故事大綱,過關之后接著寫300字人物角色大綱,最后寫1000字的分場大綱。三階段過關后,李力持才會考慮是否拍這部電影。

據國家新聞出版廣電總局電影資金辦統計,截至12月3日,2015年全國的電影票房收入達到400億,同比增長48.4%。這是中國電影票房史上首次突破400億關口。票房排名前10的影片中,國產電影占6部。有業內人士預測,未來5到10年,中國電影票房收入有望超越美國。

“相比票房的高速增長,創作者的增長速度太慢,所以導致大量的跨界現象。”劉開珞告訴《財經天下》周刊,“光靠專業院校培養的創作人才是不夠的。這時他一定會從其他的行業,比如說小說作者中物色創作者,甚至會找原來完全不是從事文字工作的,也許他就是個演員,也許他是個攝影,他都有機會進入到創作領域。”

一部劇本的誕生通常有兩種方式,一是制片方委托編劇按照選定的題材進行故事創作,業內稱之為“委托創作”;二是編劇自己主動原創故事。在達到兩位數的受訪者中,無論編劇、制作人抑或導演,無一不對記者表示阿里影業的同人模式并無新意。影視劇尤其是電視劇,普遍以委托編劇集體創作的方式進行。一部30集的電視劇劇本至少70萬字,需要在規定的時間內完成。這時接受委托的編劇會自組團隊,多位編劇共同完成劇本。

由著名編劇張永琛創立的派樂影視傳媒就是一家將劇本生產流程化的公司。編劇提出創意的同時把控方向,首席編劇搭建結構、完成分集,其他編劇寫作分場、填充臺詞。首席編劇統稿后將劇本交給總編劇,總編劇修改后反饋給首席編劇,首席編劇再帶領其團隊反復完善劇本。

編劇王佩認為,站在資本的角度,一定會用最省事、最快捷的方式來收割觀眾。他的親身經歷是目前國內很多影視公司開發劇本都是找多位專業編劇共同進行創作。影視公司確立一個主題后,會先后找多位編劇創作,并為每一位編劇支付稿費。“影視公司在整個創作流程中都對編劇保密,表面看來是合作,其實不是所有編劇都知道對方的存在。”第一個編劇創作完劇本后,影視公司把他的劇本交付給第二個編劇繼續創作,前者并不一定知道還有人在“接龍”。

委托創作的電視劇本,需要編劇與制片方進行多輪溝通。制片方委托創作主題,雙方達成合作意向后簽訂合同。一般情況下,在編劇創作前,制片方會在7天內支付10%的訂金,從大綱、分集大綱到初稿,每完成一個階段的劇本再繼續支付稿費。劇本一般在開拍前完成。

“如果制片方在劇本還沒寫完時急著開機,編劇可能會到劇組邊拍邊寫。”汪海林說。

劉毅認為,委托集體創作模式與阿里影業的同人模式之間最大的區別在于,委托創作是數位編劇對各自擅長領域進行分工,共同去完成一部劇本;而阿里影業同人模式,則找來十多位同人作者各自完成同一個題材的劇本,最后挑選一個最好的故事,“屬于低效率的重復勞動”。

汪海林表示,影視行業的版權分為三方面:一是電影和電視劇的版權,歸制作方;二是劇本版權,編劇可以根據其對劇本的版權出版文字類作品;三是影視音樂版權,音樂創作者可以把自己所創作的音樂用在演唱會上。

王佩認為,對于編劇來說,署名權是利益最核心的部分。而在汪海林眼中,經歷一場“殺人游戲”的篩選,即使最后挑選出唯一合適的故事,也不能忽略其余的同人作者的貢獻,“你不能說他們沒有參與劇本創作”。但事實上,經過十幾位同人作者的“殺人游戲”,可能會產生版權歸屬不清的問題,最后版權歸屬只能由阿里影業來定。

中國編劇的生存狀態

當下的編劇圈子里,普通新人在最初階段可以拿到5000至6000元的稿費,稍微好一點的則能開出8000至10000元的價位。

22歲的張子玫在2015年入行。作為編劇組6位編劇之一,她正在參與《滾蛋吧!腫瘤君》電視版24集劇本的創作,雖然是新人,目前一集電視劇也能拿到10000元稿酬;如果是電影劇本,曾有人向她開出10萬元的市場價。

“她資質不錯,歷練三四年應該就可以出來了。”編劇袁媛和張子玫是中國傳媒大學校友。袁媛花了一年時間,根據同名漫畫改編出《滾蛋吧!腫瘤君》的電影劇本,之后電影獲得提名代表中國角逐奧斯卡,35歲的袁媛在業界算“出來了”。 目前,電視劇版《滾蛋吧!腫瘤君》的劇本創作由她主持。

80后已經進入中國編劇圈的主力群體,袁媛是其中一分子。入行至今5年之久,她深知新人的不容易。剛進編劇圈時,她曾接過一個別人介紹的劇本項目,對方要求她在5天內把劇本寫出來,稿費2000元。這樣的價錢在當時是什么水平?“當然算低了,一般至少要20000元。”

因為沒有經驗,張子玫曾經與一家中央級電視臺就一個項目簽訂合同,約定價格為3萬元。但她簽訂合同后,對方并沒有簽署,最后說對劇本不滿意,只支付了尾款1.5萬元。“對于新人來說,遇到拖款欠款是經常發生的事情。”張子玫對《財經天下》周刊說。

對此,劉毅有他自己的看法。

在這個圈子,制片方和資方很多時候是同一個人,但也有資方是前期參投、后期分紅。制片方財大自然氣粗,而沒錢的制片方也有一套生存的法則。很多制片方自身并沒有充裕資金,想要發展一個項目,首先就會把劇本作為切入點。

劉毅透露,這樣的制片方跟編劇談好項目之后,哪怕編劇只寫出劇本大綱,制片方也會拿著去找演員。如果演員覺得不錯,制片方跟演員簽合同,再拿著大綱和演員合同找導演。如果導演覺得不錯,他把導演簽下來,再按同樣的手法跟發行方電視臺去簽約,然后制片方再反過來找投資人。“一切的基礎就是劇本,為了減少自己的風險,制片方在最開始會盡可能不給編劇錢,等他找到投資了,再給你錢。一般來說,成熟的專業編劇不會接受這樣的方式,但剛出道的新人沒什么選擇。”

在編劇行業,即使你不是身處金字塔尖的人物,只要“你寫的劇本還算靠譜”,生活基本可以達到衣食無憂的水平。至于“還算靠譜”的標準是什么,按汪海林的話說就是能夠獨立完成一部劇本,按時交稿,并且作品中有別人認可的東西。

按照2014年第9屆作家榜編劇收入排名,著名編劇高滿堂以2250萬元收入位列榜首,緊接著是46歲的編劇陳彤憑《離婚律師》收入1600萬元排第二,第三名是收入1590萬元的編劇林和平。上榜的30位編劇中,電視劇編劇有27位,3位是電影編劇。

入行已經有20年的汪海林說,身邊那些劇本寫得還可以的編劇朋友,一般都會買一點古董,國內國外都有自己的房子,某些女編劇所戴的首飾甚至相當于一輛路虎的價錢。他們一般都有十年以上的資歷,即使二三線的編劇都是開寶馬級別的車。不過,汪海林也有一些十年以上資歷卻連基本生活都沒有什么保障的編劇朋友,交不起房租、家人生病時向他借錢的情況也出現過。

“有的是能力問題,有的是跟個人性格有關。”汪海林說,“編劇的社會性還是比較強的,他需要不斷地跟制作人、電視臺、演員、導演打交道,要在當中找到一個平衡點是不容易的。”

除了靠寫劇本賺取稿費,近年一些具備較強談判能力的資深編劇開始探索另一種將自身利益最大化的變現模式。王佩身邊就有這么一位編劇朋友,與制片方達成協議,把稿費直接算作對電影的投資,在票房出來后與制片方一起分成。

“現在的電影票房動輒上億元,這種做法可以讓編劇獲取更大利益。”王佩認為。以一部電影一億元的票房為例,一般制片方約占分成的40%,編劇與制片方達成協議之后,再從40%中分成7%,這樣編劇最后能獲得287萬元稿費。根據談判的約定,有時甚至能獲取更高的分成比例。“算稿費的話,很難拿到這么多錢。”王佩認為這樣的模式更加公平,希望有機會能嘗試一下。

汪海林認為,編劇的社會性是比較強的,需要不斷地跟制作人、電視臺、演員、導演打交道,要在當中找到平衡點是不容易的。

與普通工薪階層相比,編劇的收入高出不少。但如果從占電視劇制作費用的比例來看,編劇與明星演員相比差得非常遠。“通常一線編劇的稿費最高才占到制作成本10%。”汪海林告訴《財經天下》周刊,如果以每集電視劇制作費用為200萬來計算,一線編劇可以拿到5至10萬一集左右,而男女主角卻可以拿走100萬元,其他演員大概拿走10萬元。

汪海林解釋,在整個制作預算中,人員勞務(包括演員、編劇、導演、劇務等)費用一般占70%,30%是制作費用(分前后兩期,包括美術、道具、場景、機器設備、拍攝剪輯)。“演員把錢都拿走了,只有30%的制作費,電視劇的品質能提上去嗎?”

明星演員能拿到巨額片酬,很大程度上是因為電視臺買劇要看演員。即使電視臺買劇的人對影視鑒定比較專業,他知道這個演員雖然有人氣,演技并不好,他也必須對電視臺廣告部負責,而廣告部要向客戶負責,問題在于客戶未必認編劇和導演,甚至對電視劇故事也不在乎,只認演員。這時候演員變成必賣的點,薪酬最高的自然就成了他們。

在正式開拍之前,美劇通常要先拍一集試驗片。正因為要拍試驗片的關系,美劇很難請大牌明星參與,演員的費用也不會太高。

“美劇的賣點是故事內容,基本上都是捧出新人明星的地方。新人明星紅了以后才去拍電影,所以美劇的成本結構就比較合理。”汪海林舉了《老友記》為例,《老友記》第一季成功捧出了很多明星(詹妮弗·安妮斯頓、大衛·史溫默等),到第二、三季的時候,演員才開始要高價片酬。

編劇寫完劇本并不意味著工作徹底結束。很多時候,資方、導演和演員都可能對劇本提意見。

袁媛把這種情況更多看作雙方之間的一種博弈。“既然資方找編劇寫劇本,最好還是聽聽編劇的意見,當然你可以提出不同的聲音,但編劇并不一定全部接納,最好的結果就是找到一個雙方能結合的平衡點。”

“編劇完成了最初的創作,導演有權利在這個基礎上修改,演員在出演時還會有調整,后期剪輯時也會進行再一次創作,這樣每一個環節才有可能層層加分。”劉開珞說,“這本身是一個團隊合作的體系,沒有人有絕對話語權。”

國內對影視作品實行審查機制,電視劇要全部拍完才能夠審查,不像美日韓等國實行邊播邊拍的制度。更重要的是,美日韓三國的電視劇實行編劇中心制,這種制度某種程度上是電視劇的品質能夠最優化的原因。

在美劇的創作機制中,電視網進行項目招標時,必須判斷劇本內容是否符合他們的高要求,然后才能與制片方簽訂合同,所以制片方必須要拿出有質量的劇本。“因為是邊拍邊播,這個時候編劇的話語權特別大,他掌握著劇情的走向,哪個角色死哪個角色活,全憑編劇拍板。”汪海林解釋。

觀眾常常能輕松說出一部作品演員以及導演的名字,卻未必想得起來去關心一下最初是誰寫下了這個故事。即使在業內,差別也不大。比如一部作品拍攝完畢后走紅地毯,編劇的名字往往會被邀請名單遺漏。

直到現在,入行20年,在業界有一定地位的汪海林也遭遇了“被遺忘”的情況。一次,他發現宣傳方制作的海報上沒有署自己的名字,問宣傳人員是什么緣故,對方連忙道歉,說一時忘記了。“我相信他不是故意把我名字去掉。”汪海林說,“但是你為什么沒有把主演的名字忘掉,沒有把導演的名字忘掉,偏偏把編劇的名字忘掉?”

“說明這是一種行業性的遺忘。”最后他說。