作為歷史編纂元小說的《星形廣場》

2015-11-14 05:20:20張志瑋

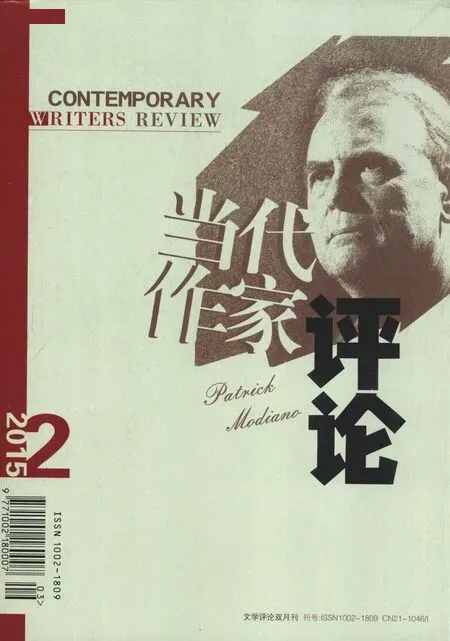

當代作家評論

2015年2期

張志瑋

“我未出生便有了記憶”,這是莫迪亞諾小說中一句經典的悖論。二○一四年諾獎組委會為莫里亞諾準備的頒獎詞正是“他以記憶之藝術喚醒了那最不可捉摸的人類命運并揭示了二戰中占領時期的生活世界”。而事實上一九四五年才出生的莫迪亞諾,對于二戰的記憶又從何談起呢?從某種意義上來說,二戰的過往對于莫迪亞諾而言只能以一種被加工的方式被知曉,因為他不是這段歷史的親歷者。但與此同時,作為擁有一半猶太血統的戰后一代,莫迪亞諾卻始終感覺歷史如幽靈一樣與他如影隨形。他的處女作《星形廣場》(一九六八)就是這樣一部被歷史施了魔的作品,而小說中典型的后現代敘事特點也為后現代小說的發展開創了先河。

本文將以加拿大后現代理論學者琳達·哈琴(Linda Hutcheon)在其著作《后現代詩學》(一九八八)中提出的“歷史編纂元小說”(historiographic metafiction)概念為主要理論依據來解讀《星形廣場》。莫里亞諾的《星形廣場》發表于一九六八年,馬克思主義史學家佩里·安德森在描述六十年代的法國思想界是這樣總結的:“主體消亡”成為了這“十年的口號”。當然一九六○-一九七○年代正值后結構主義奠基人——宣稱“人已死”的福柯與宣稱“哲學已死”的德里達最為多產的時期。不過即使是在前福柯、德里達時代,法語世界也仍舊不乏撼動歐洲思想界甚至世界思想界的強大聲音。從開創現代語言學的索緒爾(瑞士法語區),到結構主義人類學奠基人列維施特勞斯;從傳承與改良弗洛伊德精神分析學的拉康,再到為馬克思主義注入新血液的阿爾都塞,一種被傳統人文主義所篤信的“人類中心主義”甚至在后現代主義到來之前就已遭到了來自不同知識領域的質疑。……

登錄APP查看全文

猜你喜歡

紅豆(2022年9期)2022-11-04 03:14:42

紅豆(2022年9期)2022-11-04 03:14:40

英美文學研究論叢(2022年1期)2022-10-26 06:31:24

紅豆(2022年3期)2022-06-28 07:03:42

意林(2020年4期)2020-03-17 09:22:20

意林·全彩Color(2019年9期)2019-10-17 02:25:50

作文與考試·初中版(2018年32期)2018-10-25 11:44:48

英美文學研究論叢(2017年2期)2017-03-01 07:34:03

經濟社會史評論(2015年4期)2015-02-28 01:50:09

探索財富(2009年3期)2009-06-18 03:19:24