移植腎功能延遲恢復的病理變化與中醫證型關系

聶峰等

摘要:目的 探討移植腎功能延遲恢復(DGF)的病理診斷與中醫辨證之間的聯系,為豐富中醫辨證模式及其創新提供依據。方法 對57例腎移植術后DGF并行移植腎穿刺病理活檢的患者進行中醫辨證,將所得證型與相應病理結果進行對照分析。結果 57例患者辨為脾腎氣虛、氣滯血瘀、肝腎陰虛、氣陰兩虛4種證型,病理活檢診斷為急性腎小管上皮變性壞死、鈣調磷酸酶抑制劑中毒及急性排斥反應,各病理診斷與中醫證型間存在數量上的對應關系。結論 病理診斷與中醫證型存在內在聯系,可以作為中醫辨證的參考依據。

關鍵詞:腎移植;移植腎功能延遲恢復;病理診斷;中醫辨證

中圖分類號:R277.52 文獻標識碼:A 文章編號:1005-5304(2015)06-0039-04

中醫藥在腎移植領域的應用日趨廣泛,在減輕免疫抑制劑不良反應、減少和逆轉排異、改善腎功能、拮抗術后感染等方面具有良好效果。但目前多為單中心臨床研究,辨證及療效評判標準不統一、主觀性較強,治療結果缺乏可重復性,因而研究結果的影響力有所欠缺[1]。中醫辨證客觀化研究顯示許多實驗室指標與中醫證型之間存在一定的相關性,能提供可參考的客觀依據以彌補中醫辨證的主觀誤差或片面性[2]。病理檢查是現代醫學診斷疾病的“金標準”,本研究將移植腎功能延遲恢復(delayed graft function,DGF)的病理結果與中醫證候資料相結合,分析各種不同病理類型與中醫證型之間的聯系,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 納入標準

符合DGF診斷,即腎移植術后早期尿量<1200 mL/d,或術后1周內連續3 d血肌酐下降<10%的患者[3]。

1.2 排除標準

尿瘺、梗阻、出血等外科并發癥所致DGF;伴有呼吸道、泌尿系、消化道感染等并發癥;原發病為慢性腎小球腎炎以外的其他疾病如糖尿病腎病、高血壓腎病、梗阻性腎病、多囊腎等;拒絕行移植腎穿刺活檢者。

1.3 一般資料

共納入2011年5月-2014年8月解放軍第303醫院移植醫學研究院接受腎移植術后并行移植腎穿刺病理活檢的患者57例,其中男性43例,女性14例,年齡23~70歲,平均年齡36.6歲。術前均行血液或腹膜透析,透析時間最短3個月,最長6年3個月。供腎熱缺血時間3~10 min,冷缺血時間6~17 h。ABO血型相符,補體依賴淋巴細胞毒試驗<10%,群體反應性抗體>10%者5例。首次腎移植52例,再次腎移植5例。長期口服免疫抑制劑均為鈣調磷酸酶抑制劑(CNI)、嗎替麥考酚酯及激素(甲潑尼龍或醋酸潑尼松)聯合用藥。

1.4 中醫辨證

參照《中藥新藥臨床研究指導原則(試行)》[4]及相關文獻[5-6]分為4種證型。①脾腎氣虛:證見肢體水腫、腹脹納差、乏力尿少,舌淡、苔白或苔少,脈虛無力等;②氣滯血瘀:證見周身不適、移植腎區腫脹或伴疼痛、腹脹納少,或伴發熱,面色晦黯,舌質紫黯或有瘀斑,脈弦澀等;③肝腎陰虛:證見煩熱盜汗、上肢震顫、顏面及胸背生瘡、大便干結、尿量減少,脈弦細,舌紅瘦、苔黃等;④氣陰兩虛:證見倦怠乏力、心煩潮熱、食欲不振,舌質紅、苔少,脈細數無力等。以上各證,或兼夾邪實之證如濕熱證,證見腹脹體重、口干苦不欲飲、小便量少色黃、大便黏滯,舌紅、苔黃膩等。

于病例納入研究后、進行相應治療前由中醫科2名副高級職稱以上醫師分別對患者進行辨證,若辨證不一致則請1名正高級職稱醫師進行辨證,認定多數同意者為辨證結論。

1.5 病理診斷

在B超引導下行移植腎穿刺病理活檢,HE染色及Masson、剛果紅、PASM等特殊染色,必要時行免疫組化檢查,光鏡下觀察。由2名中級職稱以上病理醫師分別閱片后作出病理診斷,有不同意見時,通過國家衛生計生委病理遠程會診平臺專家會診作最終結論。

1.6 數據分析

將每位患者的病理檢查結果與其對應的中醫證型進行匯總,分析不同病理結果與中醫證型之間是否存在數量上的對應關系。采用SPSS16.0統計軟件進行分析。不同病理診斷患者中不同中醫證型的頻數比較、各中醫證型患者中不同病理診斷的頻數比較均采用R×C列表的Fisher確切概率法。P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

2.1 中醫辨證結果

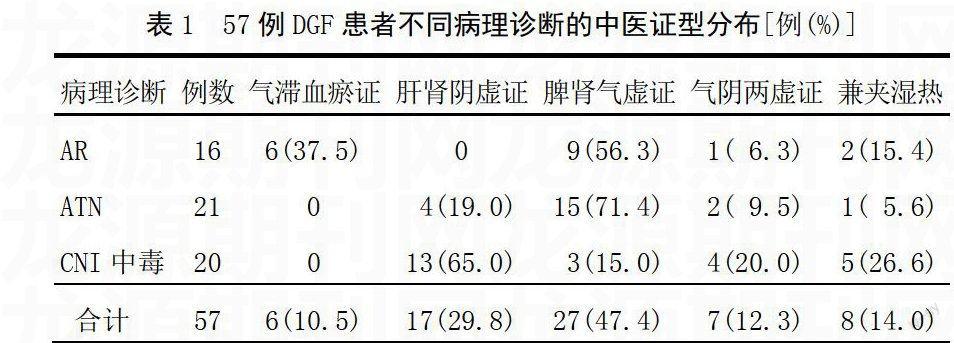

57例患者中,辨證為脾腎氣虛證27例(47.4%),肝腎陰虛證17例(29.8%),氣滯血瘀證6例(10.5%),氣陰兩虛證7例(12.3%)。以上4種證型明顯兼夾濕熱證者共8例(14.0%),其中肝腎陰虛、氣陰兩虛證各3例,脾腎氣虛、氣滯血瘀證各1例,多為兼證且與主證有因果聯系,因此僅單列“兼夾濕熱”作為辨證結果的補充,未將其與病理結果進行對照分析。

2.2 病理檢查結果

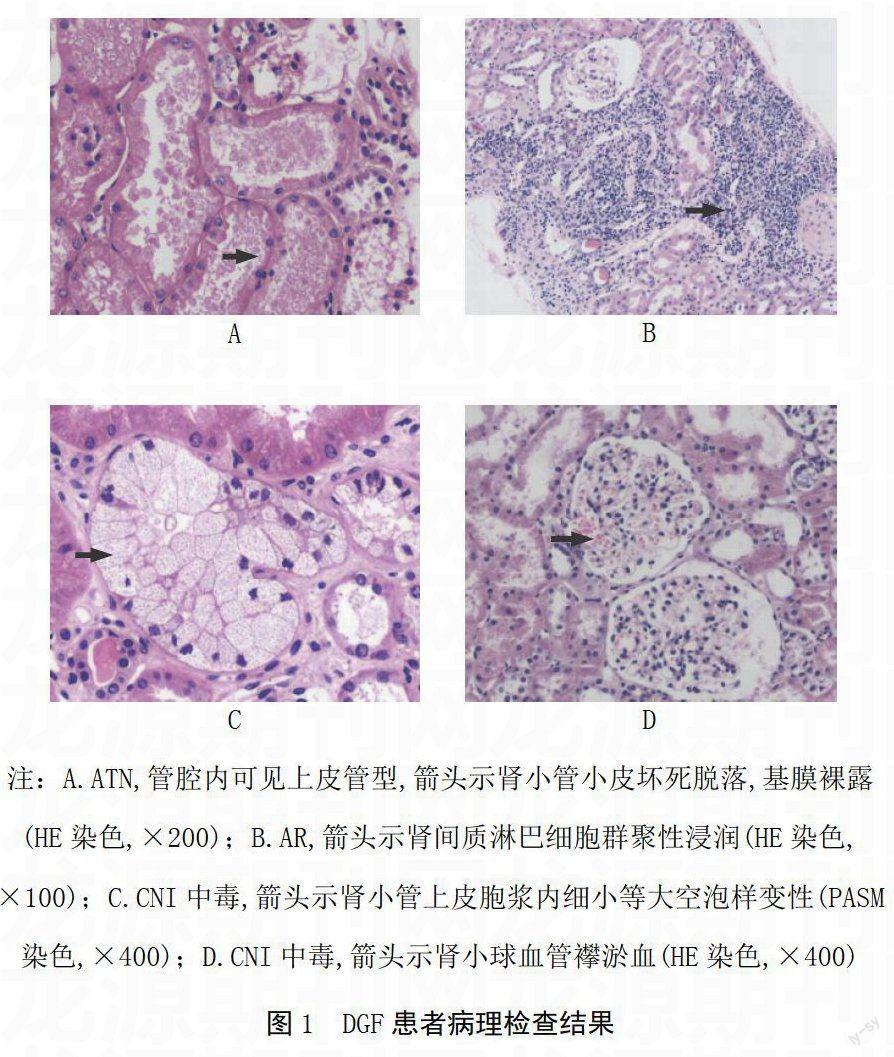

57例患者的病理檢查結果以3種病理變化為主:①急性腎小管上皮變性壞死(ATN),表現為小管上皮細胞水樣變性呈大小不一及不規則空泡,刷狀緣消失,細胞核消失,管腔內可見上皮管型;②急性排斥反應(AR),腎小管上皮細胞、動脈血管內皮下及間質中可見不同程度炎性細胞浸潤;③CNI類免疫抑制劑腎毒性所致病變(CNI中毒),早期以小管上皮內細小到大空泡變性最為常見,嚴重者可見腎小球血管襻淤血,甚至小動脈血管內皮細胞或管壁平滑肌細胞玻璃樣變性。病理檢查結果見圖1。部分患者可見2種病理變化并存,根據其主要病理變化進行劃分。

2.3 病理檢查結果與中醫證型的關系

57例DGF患者病理檢查結果在不同中醫證型中的分布見表1。因AR所在行及氣滯血瘀證所在列的數據不能滿足統計方法所需理論頻數要求,結合其病理診斷與中醫證型的數據對應較為明確的實際情況,剔除第一行及第一列數據后進行雙向無序列聯表的Fisher's檢驗,結果P<0.01,表明不同病理診斷患者中不同中醫證型的頻數、各中醫證型患者中不同病理診斷的頻數之間差異具有統計學意義。

3 討論

腎移植術后DGF的危險因素繁多,如供腎質量、供腎冷缺血及熱缺血時間、供腎修整中的機械損傷、溫缺血損傷、移植手術外科并發癥、受者術后血流動力學變化、貧血、CNI中毒、排斥反應等。以上諸多危險因素作用于移植腎造成DGF,在病理上基本表現為本研究病理檢查所見3種組織形態學變化。由于移植受者術前所患慢性腎功能衰竭的病機復雜,臨床證候變化急驟多端,加之患者術前體質稟賦不一,術后發生DGF的影響因素各異,因此中醫辨證論治難度很大。再者,由于目前尚缺乏統一、客觀、量化的辨證標準,影響了研究結果的重復性和可信度,腎移植術后中醫臨床干預的權威文獻并不多見。多年來,應用現代科技方法實現中醫辨證的定量診斷,促使證候診斷的規范化、定量化,一直是不少學者積極探索的重要課題[7]。

中醫藥治療腎移植術后相關疾病的優勢在于依據中醫理論體系,從整體水平對患者進行辨證施治,調整方藥,促進機體建立新的相對穩態。但是,隨著西羅莫司等新型免疫抑制劑和巴利昔單抗、異種抗人淋巴細胞球蛋白等生物免疫誘導制劑的應用越來越多,腎移植術后一些并發癥的典型臨床表現越來越少見,如多數AR患者僅表現為血壓稍有升高、腹脹、移植腎區輕微不適,甚至只有血肌酐小幅持續上升或出現尿蛋白弱陽性的亞臨床表現,而無明顯癥狀和異常體征。這為臨床從宏觀角度進行中醫辨證帶來極大的難題。因此,中醫藥應該借助現代醫學手段,如將一些客觀量化的臨床檢驗結果和影像學、病理檢查結果與中醫辨證相結合,以促進中醫辨證的標準化、規范化,提高中醫藥療效的可重復性和可信度,最終建立一種比較完善的傳統與現代相結合的辨證方法乃至新的辨證體系[2]。基于此,本研究嘗試尋找作為現代醫學診斷“金標準”的病理檢查結果與中醫辨證分型之間存在的聯系。

為了盡可能消除患者原發病、術后外科并發癥及呼吸、泌尿、消化系統感染對辨證的影響所產生的研究偏倚,我們從研究對象中排除了這3類患者。同時,每位中醫師進行中醫辨證時均單獨進行,僅根據患者的臨床證候進行中醫辨證,不掌握患者姓名、任何西醫實驗室及臨床資料;病理醫師進行病理診斷也不掌握任何中醫辨證方面的信息;匯總資料者為研究團隊以外人員。以此確保研究結果的真實客觀性。

從病理檢查結果看,AR患者主要辨證為脾腎氣虛與氣滯血瘀2種證型,ATN患者則絕大多數辨證為脾腎氣虛證,而CNI中毒患者以肝腎陰虛證為主。從證型角度看,氣滯血瘀證僅見于AR患者;肝腎陰虛證絕大多數見于CNI中毒,而未見發生于AR患者;脾腎氣虛證多見于ATN,其次為AR,CNI中毒少見;CNI中毒患者辨證為氣陰兩虛證的例數超過AR患者與ATN患者辨證為該證型的例數總和。結果顯示,病理診斷與中醫辨證存在內在聯系,可以作為中醫辨證施治的參考依據。研究獲得的中醫證型與一些學者對腎移植術后中醫證候學進行的總結不同[8-9],是因為這些臨床研究均以術后順利康復的腎移植患者為觀察對象,而本研究則是以DGF患者為觀察對象。

具體而言,肝腎陰虛患者多見上肢震顫、顏面及胸背生瘡、尿量減少、煩渴等癥,乃為CNI及激素類藥物的神經毒性、腎毒性、高血糖、皮膚炎癥等不良反應的表現。而腎移植術后AR典型的癥狀如移植腎腫大、質硬有壓痛、腹脹納差、發熱煩躁、尿少、面色晦黯等癥狀也與中醫氣滯血瘀證之表現相符。AR患者中,脾腎氣虛證者之所以多于氣滯血瘀證者,即是由于新型強效免疫抑制劑的使用而大大減少了典型AR癥狀出現的頻率。根據觀察結果,在臨床實踐中,對于宏觀上難以準確辨證的患者,其中醫診斷可以用包括病理檢查在內的西醫檢查結果進行參考和映證;臨床表現不典型難以確診、又由于活檢的有創性而不愿接受病理檢查的患者,則可以結合中醫辨證進行輔助診斷。

總之,將“辨病(西醫學疾病)論治”“病證結合”等概念納入中醫理論體系結構框架之中,將中醫學發展成為“宏觀與微觀相結合”“實證與思辨相結合”“辨證與辨病相結合”之現代中醫藥學[10],有望成為診治包括DGF在內的多種腎移植相關疾病的理想途徑。

參考文獻:

[1] 聶峰,許靖.中醫藥在腎移植應用中存在的問題及研究思路[J].山東中醫藥大學學報,2009,33(4):285-286.

[2] 聶峰,許靖,馬轅華.慢性腎功能衰竭中醫辨證的量化研究[J].中國中醫藥信息雜志,2007,14(2):23-25.

[3] 陳實,郭暉.移植病理學[M].北京:人民衛生出版社,2009:328.

[4] 鄭筱萸.中藥新藥臨床研究指導原則(試行)[M].北京:中國醫藥科技出版社,2002:163.

[5] 殷立平,張平,蘇健,等.腎移植術后患者80例中醫證候研究[J].江蘇中醫藥,2011,43(3):25-27.

[6] 王建,張亞大.中醫藥在腎移植術后的應用概況[J].現代中西醫結合雜志,2009,18(13):1565-1567.

[7] 張琳琪.慢性腎功能衰竭中醫證候研究現狀[J].河南中醫,2003, 23(3):68-70.

[8] 李響,劉尚建,李靖,等.腎移植術前后中醫證候學變化[J].中醫雜志, 2007,48(6):542-544.

[9] 桂澤紅,馬俊杰,鄒川,等.50例腎移植受者中醫證候特點分析[J].遼寧中醫雜志,2007,34(12):1676-1677.

[10] 任秀玲,閆志安.中醫理論框架突破問題的思考[J].中華中醫藥雜志, 2013,28(1):15-17.

(收稿日期:2014-08-12)

(修回日期:2014-09-01;編輯:陳靜)