天橋上的少女

程川

現就讀于陜西理工學院。文字散見于《星星》《詩刊》《飛天》《陽光》《延河》等。曾獲第三屆復旦光華詩歌獎,第三屆紅高粱詩歌獎。

昵稱:川川子

籍貫:四川遂寧

生日:4.20

星座:金牛座

最喜歡做的事:發呆;爬山;看電影;老友相聚

最喜歡的作家:南子;李娟;遲子建;嘎瑪丹增

最喜歡的音樂:《青春》《二十歲的某一天》

最喜歡的地方:寧強東山觀

強力推薦的電影:《假如愛有天意》《教父》《青春派》

強力推薦的書籍:《游牧時光》《分開修行》《我的阿勒泰》

90后說70′s:從失業消滅70后來看,他(她)們是人生的違規品

90后說80′s:從房價消滅80后來看,他(她)們是生活的次生品

90后說90′s:從考試消滅90后來看,他(她)們是社會的復制品

90后說2000:從奶粉消滅00后來看,他(她)們是時代的試驗品

90后感恩宣言:滴水之恩當涌泉相報

90后友情誓約:一句話,一輩子

90后愛情信條:假如愛有天意,但愿愛有天意,能夠愛有天意

90后GG標簽:微生物一枚,點煙,飲酒,強顏歡笑,活著違禁品的模樣,若干年后,希望無愧于這一身舊皮囊

對《美文》讀者想說:有些地方,可能一輩子就去那么一次;有些人,可能只是一面之緣;但有些文字,可能會相伴你一輩子。

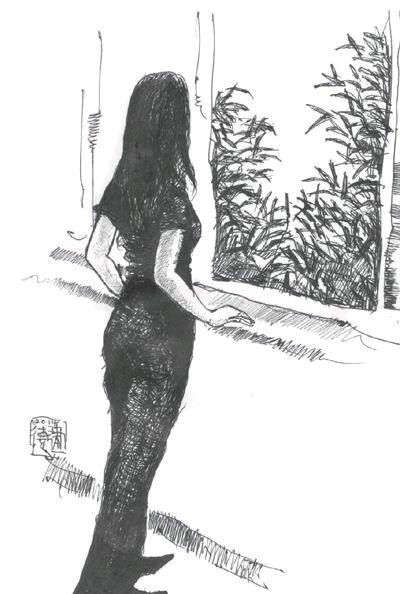

她背對著十五時二十分的漢中,消瘦的身軀被凌厲的陽光團團圍困,仿佛包裹著的不是一具散發著艾香的肉體,而是一顆顆晶瑩剔透的玻璃珠。有時,我也會拿瓷器來同她比較,細膩,易碎,輕拿輕放,富有光澤。這些詞藻構成了我對她的認知,而我們,互不相識。

二路公交在中心廣場停站時我就注意到了她。當我從擁擠的縫隙中落下,她正朝虎頭橋路望去,目光溫和柔軟,類似于一幅渾金璞玉的山水畫。米白色的針織外套順著優美的身姿垂到膝蓋,雙手閑搭在冷色調的鋼管上。除她之外天橋上空無一人,因此她就顯得更加鶴立雞群,與周遭完全格格不入。

那是一種怎樣的情景,被熱鬧拋棄還是返璞歸真,不得而知,忙碌的生活鍛造了這個煩躁的時代。搶,一輪輪的追趕攫緊了我們的神經脈絡。所有的應有盡有,但停下來似乎是種奢望。至少在現在,天橋以下的部分,車流、地攤、傳單、牛皮癬、播音器占據了天時地利人和,我們如商品一樣碼在貨架上,不分配料、許可證、原產地、保質期,等待不同口音的客人打包、撕開防偽標識。

她的出現暫時改變了我的看法,我知道這是不長久的,好風景容易夭折,但這又有什么關系呢?

也許她是在等一個熟悉的人,高聳的天橋增加了這種猜測的可行性,突兀,不受障礙物的干擾;也許她在休息,她的靜謐與環境的浮躁兩者之間動靜結合,她在享受這一過程所賦予的定力。沖突營造了很好的氛圍。

這讓我想起達利的代表作《站在窗邊的女孩》這幅畫所表現出的純潔提升了人們的想象空間。畫中的少女背向觀眾,她彎腰的身影和透過窗戶向外遠眺的姿勢被濃縮在一片遠景之外,這是一幅極為寫實的作品,它與畫家易怒的性格相矛盾,這種平衡和諧的畫風也只是他人生中短暫的一面。

這種短暫與我的想法不謀而合。畫面打開了閉合的鎖頭,我能聽見骨骼被拉直產生的震動聲,一節一節,鏗鏘有力,就像擊碎的水珠四濺,陽光把她們串聯成晶瑩的手鏈。而她手腕上正好纏繞著這樣一串珠子,飽滿圓潤,與她構成某種心理上的互補關系。

避開驚慌失措的車流,順著東北拐角的鐵梯,我走上了天橋。喇叭在腳下亂吠,鮮艷的月月紅被往來密集的塵粉染上一層新的顏色,如同更年期婦女嘴上涂抹的不合時宜的口紅,美被一刀切破。血液,不動聲色,順著傷口緩慢流動。似乎城市本來就有這種性質,次生的疤痕嫁接到新生的肌膚上,這比四處可見的牛皮癬更加令人厭惡。

很久以前我就對磁鐵產生莫大的興趣,陰陽兩極,相生相克,哪有自相矛盾的東西能夠安之若素,不會擔心隨時分崩離析。因此我相信這一定是人工鍛造的玩物,人們有著顛倒黑白的能力,這只不過是小事一樁。此刻,天橋造就了這種機緣巧合,正反兩面幾乎同時被拋擲而出,我站在地面與天橋的結合處,所以我能完整瞧見它們的暴露點,里面隱含著原始的沖動。

少女依舊倚扶欄桿,我不知道她這個姿勢保持了多長時間,但顯然,我又不愿意半途而廢,她的一舉一動都在這特殊的環境下展開。現在,天橋上已經落滿行人,人們的慌亂體現在肩負的包裹和腳踩的皮鞋上,聲音混沌,孔武有力,對此大都已經司空見慣。但不得不說,兩種狀態無可比擬,少女的影像被這種襯托無限放大。她的孤寂回到田園,隔著一層薄薄的霧氣,淳樸,自然,有著新鮮的露珠觸感。

時間在巨大的玻璃帷幕上撤退,身后的陽光也在一米米向后移動。臨近下班時分,人群的驟增使得空間積聚狹窄,擁堵停泊了更多一面之緣的陌路人。交警的口哨聲,電動車的摩擦聲,營業員的叫賣聲,小孩的哭鬧聲,大人的交談聲,老者的咳嗽聲,混合著大貨車,瓜果皮,衛生紙,肯德基,服裝店,飲食鋪,酸甜苦辣咸,各式各樣的人生百態羼雜在十七點四十分的漢中,半生不熟,散發著燥熱的濁氣。

我離少女尚有一段距離。她的沉默明顯被眼前的場景打斷,焊接的接口有了松動。她先是收回游弋在遠處的目光,捋了捋胸前的垂發,深吸一口氣,然后,轉身,肩頭小巧玲瓏的黑色的雙肩背包隨著她顫動的腳步沉沉浮浮。“像一條魚兒游回大海”,溪流總歸冰冷刺骨,無法涵養青春期的蓬勃與悸動。

正如卞之琳《斷章》中所寫到的:你站在橋上看風景╱看風景的人在樓上看你╱明月裝飾了你的窗子╱你裝飾了別人的夢。

而唯一有所不同的是,我在橋下,樓上只有日月如梭留下的斑駁跡象,因此,橋下的時間要比樓上緩慢的多。我在時光里,等待風景,成為一段固定的永恒旅程。