發達城市影子教育的發展:調查與反思

——以廣州市為例

●劉輝

發達城市影子教育的發展:調查與反思

——以廣州市為例

●劉輝

作為一種顯著的教育現象,影子教育對家庭、學生及學校教育產生了深遠影響。通過對廣州市部分在校學生的調查發現,影子教育現象已被自然化,表現為學生自愿、家長支持、學校鼓勵、教育市場繁榮等方面,但也出現家庭教育支出大、學生學習負擔重、教育焦慮等潛在問題。而要解決這些問題,應將教育培訓機構納入政府的教育管理監測系統,學校教育也應著力維護教育的本義,提供個性化教育服務。

發達城市;影子教育;調查與反思

一、問題提出

“影子教育(Shadow education)”,又稱為私人課外輔導、補習教育,是發生在主流學校教育之外,針對學校科目進有償輔導的社會活動。之所以稱其為“影子教育”,是因為其效仿主流教育,目的是為了提高學生的學習成績,以幫助他們順利考入大學。[1]當前,補習教育已不僅僅是學校教育的“查缺補漏”或“被動追隨”,甚至超前于學校教育的發展,成為現代教育體系中的一個重要組成部分。那么,這種教育的特殊現象實際情況怎樣?學生、家長如何認識這一現象?補習教育對學生的發展是一種幫助還是傷害?影子教育對學校主流教育又會產生哪些影響?帶著這些問題,筆者對廣州市部分在校生及教育培訓機構進行了問卷調查和訪談。

二、調查目的

之所以對發達城市影子教育展開調查與探索,是因為近年來中國影子教育的盛行主要集中在人口規模大、經濟增長快以及文化氛圍濃的發達城市,這一現象與國際影子教育發展狀況趨同。[2]同時,發達城市影子教育的成功經驗和不足能夠為我國欠發達城市影子教育及其學校教育實踐提供借鑒。本次調查目的是要了解學生參與補習教育的基本狀況,分析影子教育對學生及家庭的影響,以此推導出其對整個教育體系的影響,尤其是對教育公平和社會分層的影響。為此,筆者確定的問卷維度為四個,依次為:課外補習的形式、學生參與課外補習的投入、課外補習的意愿、課外補習效果。

三、樣本選擇

廣州是中國發達城市之一,在廣州市抽取三個區:天河區、越秀區、海珠區,這三個區在經濟發展、人口規模、文化氛圍、家庭收入、教育資源等方面均具有較強代表性。本調查采取分層抽樣的方法抽取了在校大學生、高中生、初中生、小學生、學前兒童共400名,發放問卷400份,回收有效問卷359分,有效回收率為89.75%。有效樣本中包括初中生196名,占54.9%;高中生67名,占18.8%;大學生63名,占17.6%;小學生22名,占6.2%;幼兒9名,占2.5%。因小學生填寫問卷能力較差,故有效問卷率較低,而學前兒童的問卷則由家長代填。本研究還充分考慮到男女性別差異參與補習教育的情況對比,其中男生162名,占45.12%;女生197名,占54.88%。

本研究采用SPSS11.0進行數據處理。

四、調查結果

(一)課外補習的目的與內容

“一切存在與現象的根源,皆為社會”。[3]從社會學的角度來看,補習教育是社會勞動分工的產物,不僅具有界限分明、專業性強的特點,而且補習教育本身也都使其他產品的存在成為必須的特殊產品。“分工絕對不會造成社會的支解和崩潰,它的各個部分的功能都彼此充分地聯系在一起,傾向于形成一種平衡,形成一種自我調節機制。”[4]然而,教育界學者對補習教育的發展深表擔憂。王有生認為補習教育對學校教育產生了沖擊,對教育決策與管理提出了挑戰。[5]楊啟亮和楊躍則將補習教育劃分為“教學論邊緣的研究問題”或“教育研究視域之外的社會現象”。[6]

既然補習教育作為一種社會勞動分工存在,發揮著重要功能,與學校主流教育之間求得共同適應模式,就必須依靠某種集體的權威來維持。有學者認為,這個“權威”是應試教育動力驅使、中國人重視教育的深厚傳統、家庭經濟收入的提高、人口數量的增加與流動、社會分配的不均衡等。[7]那么,在實踐中,學生參加課外補習的情況如何?對此,筆者設計了多道選擇題,從參與補習的人數比例、補習目的、補習內容三個方面來進行考察。調查結果表明有274人參加過補習,占本次抽查樣本的77.43%。補習的目的是以提高學業成績為主(如表1所示),以幫助學生掌握學習方法、提高學習興趣以及形成良好的學習習慣為輔。

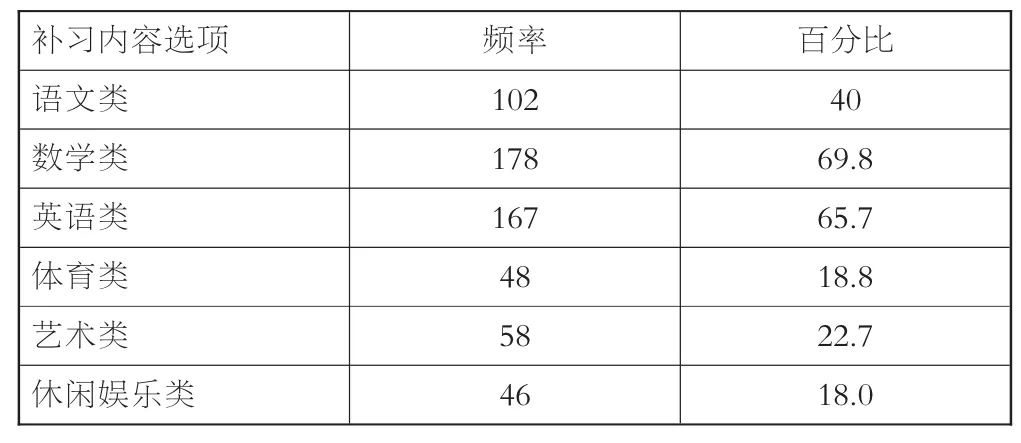

在補習內容的選擇上,數學、英語、語文分別位居前三位(如表2所示)。其中語文以補習寫作、閱讀為主。從這一點來看,補習教育被稱作學校教育的“影子”絲毫不夸張,較多補習機構會在暑假、周末安排好各類學習科目,學生可以根據自己的學習水平,或提前學習,或補救性學習,或并行式學習。

表2 課外補習內容

對于參加補習的學生群體,經調查發現,成績優秀、良好、中等、有困難的學生均有參加,其中中等生占絕大多數(如表3所示)。中等生是學校或班級中最容易受忽視的一個群體,一方面想趕超先進,另一方面又怕“后來者居上”,雙面夾擊之下,中等生面臨巨大學習壓力,選擇了補習這一路徑來幫助其克服學習壓力,形成學習優勢。

表3 參加補習的學生成績自評情況

(二)學生參與課外補習的時間投入

教育產生于社會傳遞和溝通的需要。學校教育就是通過明確的材料、課程而使年輕一代習得未來社會生存所需的一切經驗和能力。[8]但是,正規教學的材料僅僅是學校中的教材,和生活經驗的教材脫節,那些沒有為社會生活結構所吸收,大部分還是用符號所表現的專門知識,也應受到學校的重視。如果所獲得的的知識和專門的智力技能不能影響社會傾向的形成,這樣的教育只能制造學習上的“騙子”。[9]

既然課外補習也沿襲學校分科式教學,直接指向該門學科的知識掌握程度。那么,筆者設計一套多選題來調查學生課外補習的時間投入(如表4),由此推斷課外補習對人的社會傾向性影響。“一周30小時”是由周一至周五每天2個小時的補習和周六、日每天8小時的補習。據了解,廣州市許多在校中學生的作息時間大致是早上7點半到校、中午12點至14點半休息、下午5點半放學,晚上學校不再安排學習。小學生則是上午8點至12點在校學習,下午則為15點至17點區間放學。所以,有許多學生會繼續利用晚上這段時間參加課外補習,所以才有累計每周30小時的課外學習時間,學校學習時間與課外補習時間的總和則為70小時,即平均每天保持10個小時的學習時間。調查結果顯示,有相當一部分學生一周課余補習時間維持在20至29個小時,占整個樣本數據的34.26%,占參加補習群體總量的52.56%。

在補習渠道方面,家庭教師(簡稱家教)是最傳統的補習方式,通常是一對一、單個輔導,具有較強針對性。培訓機構主要是當前專門針對中小學教學輔導的營利性企業,如卓越、新東方、學而思等企業。托管機構主要指協助家長接送學生,并組織學生完成課業并對課業進行輔導的機構。調查結果顯示,大多數學生即既請家教輔導,也參加培訓機構補習,或者每天參加托管周末再選擇培訓機構或家教。

表4 參加補習的時間與補習渠道

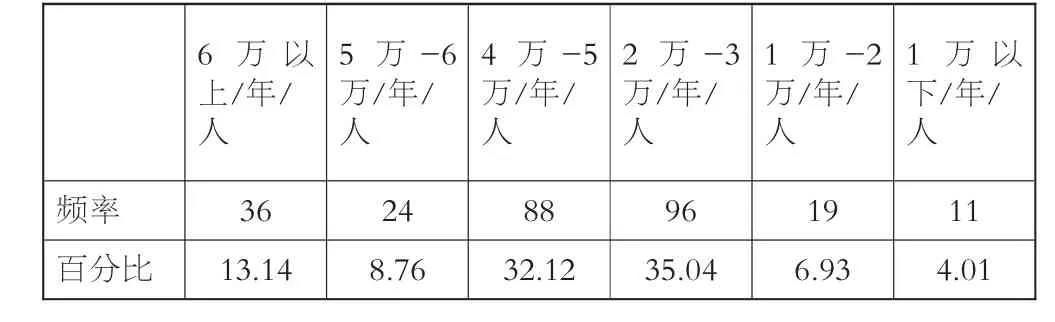

廣州是較早實行義務教育免費政策的城市之一,學校正規教育的收費在整個家庭教育支出占據比重較小(除擇校費以外)。而在課外補習的資金投入方面,調查顯示的數據相當驚人(如表5)。家庭收入高、文化教育程度高的父母,其子女的課外補習教育費用較多,家庭負擔率也較低。而中等收入的家庭在教育補習支出以2萬-5萬/年/人為多數,占67.16%,同時增加了家庭經濟負擔。而低收入家庭也有相當一部分過萬的教育補習支出,占10.94%,主要由于越是低收入家庭的父母越無暇顧及孩子的教育,選擇托管機構成為一種無奈之舉。

表5 課外補習資金投入

(三)課外補習的意愿

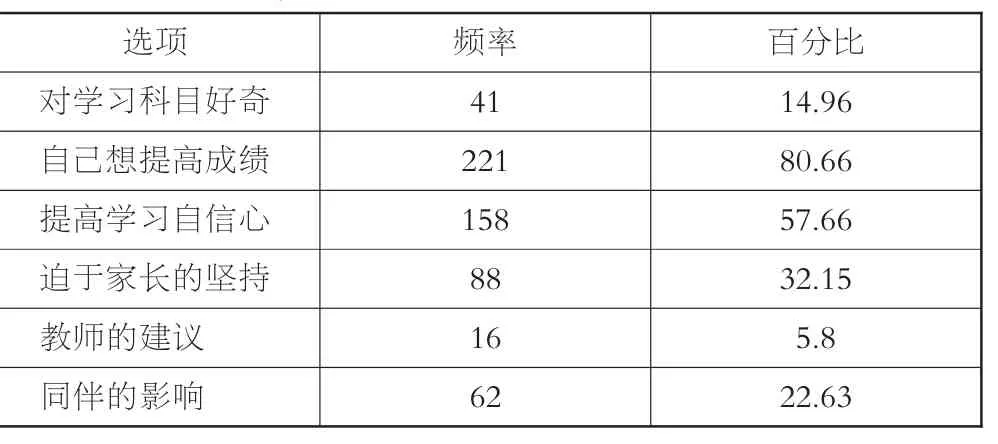

布魯納提出“學習的意愿”這個觀念時表示,作為人類一項發明的教育,以保存和傳遞過去經驗為基本原則,年輕人必須根據外界要求來調整自己的學習以及所關注的內容,即必須“接受教育”,而好奇心、勝任感則是形成學習意愿的重要因素。[10]奧蘇貝爾也認為,學習的動機主要由認知驅力、自我—增強驅力、附屬驅力構成。[11]因此,筆者設計了一道多項選擇題來考察學生參加課外補習的意愿(如表6所示),主要考察學生通過課外補習獲得勝任驅力的來源,其中家長的肯定、老師和同伴的影響屬于附屬驅力,渴望提高成績、提高學習自信屬于自我增強驅力,好奇心屬于認知驅力。調查顯示,學生參加補習的意愿來自于提高成績、提高自信、家長的堅持三個方面的驅力,而對學習好奇心的認知驅力影響較小,多數學生對學習科目失去好奇心。不過,這一調查結果與奧蘇貝爾關于學生的成就動機描述一致,即在兒童早期附屬驅力最為突出,他們渴望家長的認可或贊許,到了兒童后期和青少年期,不僅附屬驅力減弱了,而且開始從獲得家長的贊許轉向得到同伴的認可。但令人擔憂的是,提高學習成績、擔心學習失敗的威脅可能會使學生產生極大的焦慮,從而厭惡學習,過分強調自我增強動機,會使學生以功利為目的,一旦得到或失去了獲得功利的機會,這種動機也將壽終正寢了。[12]

表6 補習意愿與勝任驅力

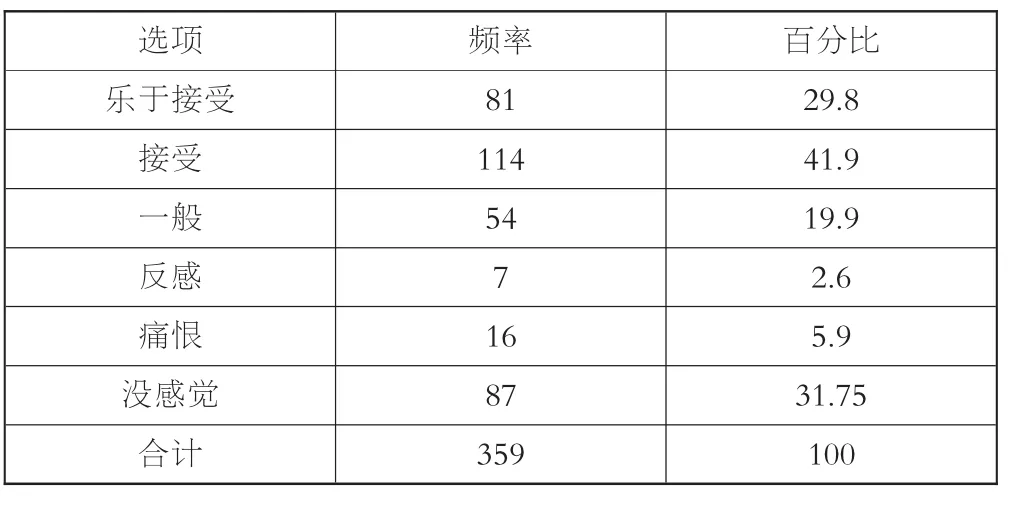

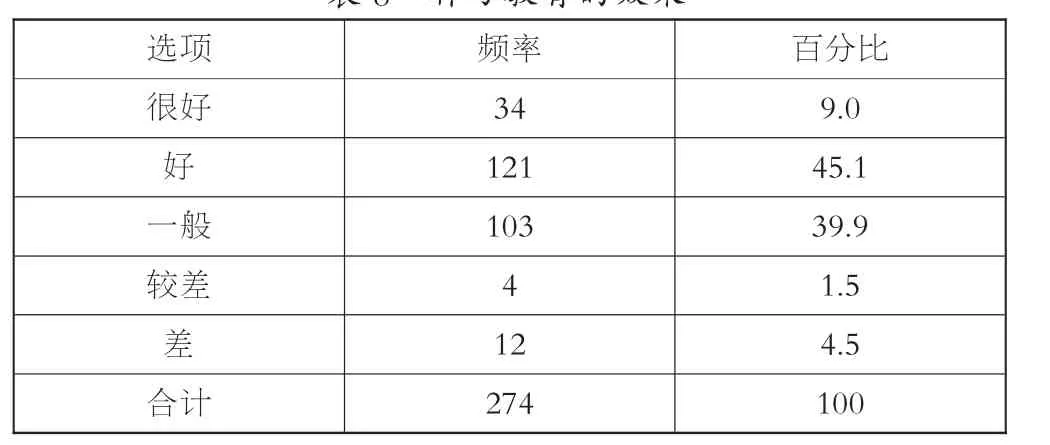

對此,筆者設計了一道學生對補習教育的認同感問題。認同是指學生通過參加課外補習或者對其他同學參加課外補習這一行為,產生出態度、情感的變化,可以分為承認、認可、模擬仿效,最終完全接受的過程。調查顯示(如表7),相當一部分學生接受且樂于接受課外補習,但也有不少學生對課外補習沒有感覺,甚至出現反感和痛恨。

表7 對補習的接受程度

(四)課外補習效果與相關影響

筆者從學業成績、學習態度轉變、學習習慣的養成來考察補習效果,從對個體、學校、家長三個角度來考察補習教育的影響。考慮到本問卷調查對象主要以學生為主,所以側重補習教育對個體影響的調查。調查結果顯示(如表8),超過一半的學生認為課外補習效果較為顯著,但也有近四成的學生認為補習效果一般,只有少部分學生認為補習效果較差。由此可見,廣州市參加過課外補習的學生普遍認為效果良好,對補習教育的認可度較高。

但是,補習教育所帶來的影響卻是不容忽視的。調查顯示,補習給學生個人、家庭、學校都帶來不同程度的影響,主要表現在:(1)于學生個人而言,較多學生認為補習可以提高學習成績和學習自信心,但也有許多不利方面,如減少了外出活動時間、加重了學習壓力。(2)于家庭而言,補習首先給家庭帶來的影響是增加經濟負擔,其次是增加心理焦慮,影響親子關系。作為父母,一方面不愿意看到孩子學習壓力過大,擔心影響孩子身心發展;另一方面,又不敢忽視孩子的成績,一旦孩子在考試時排名靠后,心理恐慌又會有所增加。在親子關系方面,調查時發現,孩子過多時間投入學習,親子溝通則顯得較少,孩子與父母的“功利”會造成親子關系緊張。(3)于學校而言,學校對于自己的“影子”所帶來的影響遠遠沒有它給學生和家庭帶來的影響大。它不會減少教師工作負擔,對提高整體成績的影響也不大,學校教學任務、教學要求基本保持不變。但是,約六成學生認為,“影子”的存在彌補了學校教育的空白,個性化教育、私人化的教育體制、企業化的優質教育服務受到了學生和家長的一致歡迎。[13]

表8 補習教育的效果

五、反思

(一)應將教育培訓機構納入政府教育管理監測系統范圍

“社會在指導青少年活動的過程中決定著青少年的未來,也因而決定社會自己的未來”。[14]以提升學習成績為主要目的的教育培訓機構在指導學生學習中的行為必然會引起學生唯分數的功利目的,隨著進入大學、走入社會,一旦“學科分數”對于他們失去意義,他們在學習的道路上將變得無所適從,甚至失去努力方向,從而影響整個社會的發展。因此,是否應該規避教育培訓機構的“功利”色彩,使教育回歸本義是當前政府必須決策的問題,而這個問題顯然已經超出了諸如“影子教育會帶來教育不公”、“影子教育會強化社會分層”等問題。[15]如果把教育視為產品或服務,政府規避教育培訓機構所帶來的育人風險可以從以下兩個角度進行:

一是明確產品的內容標準。正如生產藥品的企業必須明確告知社會藥品的含量、藥理、副作用一樣,教育培訓機構企業也應該建立一個“教育產品內容標準”。目前來看,教育培訓機構正在助推一種教育內的“惡性循環”:它通過學科知識補習的形式,提高各科目知識的“難度”,以此形成“難度順差”來應對學校教育的選拔考試,而學校為了完成選拔的“優中擇優”功能,只得被迫提高考試難度,這又迫使學生不得不參加課外補習,最終導致學生超前學習、過度學習,學生疲于應付。因此,政府要制定教育培訓產品標準,明確規定學習知識、內容、難度、適合群體,并組織教育專家檢測,并以社會公開的方式讓學生參與,那么,教育培訓不僅不會滋生教育體系內的惡性循環,反而能在一定程度上配合學校完成育人目的,形成整合的社會教育模式。

二是明確產品的收費標準。教育是一種特殊的產品,也是一種準公共產品,這就產生了教育市場、教育服務私營化。從經濟學角度看,經營教育服務的組織具有自利性,教育服務的生產、提供、分配、消費活動,形成了教育產業鏈。教育培訓機構則是教育產業鏈中的一環,作為一種優質教育服務,它利用了價格、收費來調節,以保障教育服務供給的質量和水平。政府在對教育培訓機構收費的標準上,要制定明確的產品收費標準并進行監控,以保護學生和家長的利益,保障教育服務的質量并滿足社會發展的需求。

(二)學校教育應著力維護教育的本義,提供個性化教育服務

“如果我們不懂得生存的目的,我們的行為將受偶然事故和一時怪想的支配”。[16]教育的社會意義是學生學會生存。“小學教育(中學教育也有這種情況)的共同趨勢是必須把理論、技巧和實踐結合起來,把腦力勞動和體力勞動結合起來;學校不能和生活脫節;兒童的人格不能分裂成為兩個互不接觸的世界——在一個世界里,兒童像一個脫離現實的傀儡一樣,從事學習;而在另一個世界里,他通過某種違背教育的活動來獲得自我滿足”。[17]對于大中小學生成績的真正評定,不應以簡單的、速決的考試為基礎,而應以全面觀察整個學習過程中的工作為基礎。學校應擺脫以考試成績為準繩的終結性評價,而應多關注過程性評價,關注學生的推理能力、動手能力、批判性能力、解決問題的熟悉程度等方面。如果學校教育真正遵循了教育的本義,提供個性化教育服務,那么就不會在“應試”道路上越走越遠。

學校教育要滿足個性化教育服務需求,首先要打破外部標準。與影子教育的“無標準”相比,學校教育就顯得過于標準化了。目前來看,我國中小學教育階段在培養目標、教育內容、教育形式、選拔方法趨于標準化,而這個所謂的“標準”產生于教育過程外的標準,而非教育過程之內的標準。因此,每一所中小學應根據學生的特點,辦出自己的特色,以著力于培養學生未來生存能力為發展戰略,遵循學生身心發展的特點和學習的規律去掌握某種知識和技能,從而完成學生在教育過程中的成長、生活與塑造的過程。

當然,學校教育的個性化還有賴于整個國家對教育的戰略設計及實施戰略的具體措施,從世界教育的發展趨勢來看,自由開放式的入學模式、技術治國的教育體系、多樣化辦學模式,最終會給中國發達城市的教育改革提供新的戰略思路,也給學校主流教育和影子教育的發展提供新的契機。

[1]Stevenson D.and Baker,D.Shadow Education and Allocation in Formal Schooling:Transition to University in Japan,American Journal of Sociology[M].1992,39-57.

[2]馬克·貝磊.全球擴張的“影子教育”[N].中國科學報,2012-07-04(B3).

[3][4][法]埃米爾.涂爾干.社會分工論[M].渠敬東譯.北京:生活.讀書.新知三聯書店,2000,4,6.

[5]王有生.補習教育:一類不可忽視的教育現象[J].上海教育科研,1997,(6).

[6]楊啟亮.家教:一個教學論邊緣的實際問題[J].教育理論與實踐,2003,(5).

[7]王巧林.試論補習教育的起因、現狀及前景[J].和田師范專科學校學報(漢文綜合版),2007,(5).

[8][9][14][16][美]杜威.民主主義與教育[M].北京:人民教育出版社,2001,5,14,49,99.

[10][美]吉羅斯.S.布魯納教學論[M].姚梅琳等譯.北京:中國輕工業出版社,2008.99-107.

[11]Ausubel,D,P.Educational Psychology:A Cognitive View [M].Holt,R inehart and W inston,1978,25-30.

[12]施良方.學習論[M].北京:人民教育出版社,2005,242-246.

[13]徐陽晨,蘇曉霞.“寒門難出貴子”——課外補習班對低收入家庭的負面影響[J].教育科研,2012,(2).

[15]薛海平,丁小浩.中國城鎮學生教育補習研究[J].教育研究,2009,(1).

[17]聯合國教科文組織國際教育發展委員會.學會生存:教育世界的今天和明天[M].北京:教育科學出版社,1996,12-38.

(責任編輯:馮永剛)

劉輝/華南農業大學公共管理學院講師,博士,研究方向為教育管理