售后警示義務:公平與效益的平衡

李運華

(肇慶學院 經濟與管理學院,廣東 肇慶 526061)

一、售后警示義務與相關概念的關系

(一)售后警示義務與警示義務之關系

警示,是指對產品潛在的危險及產品的正確使用、保養方法予以說明,提請使用者注意并避免危險的發生,以防止或者減少對使用者的損害。警示的內容和方式本身就是產品設計要求的體現,因此,生產者的警示義務在產品設計時便已產生。當產品投入流通時,生產者如果知道或應當知道自己生產的產品存在潛在風險,若使用、儲運、保養、維護不當,可能造成產品本身損壞或者可能危及他人人身、財產安全的,應當對此予以說明或警告,該義務為一般警示義務或售前警示義務。我國《消費者權益保護法》和《產品質量法》都對售前警示義務作了明確規定。然而,警示義務并不因產品投入流通而終止。產品進入市場后,生產者仍應繼續觀察,及時發現危險資訊,并以適當方式向使用者或消費者作出合理說明警告,此即為售后警示義務。所謂售后警示義務,是指產品提供者如果知道或應當知道自己已經出售的某種產品存在缺陷的,其應當采取某種措施,對此予以警告,以便使用者在使用、消費此種危險產品時,能夠采取措施避免因產品危險造成的損害[1]。我國《侵權責任法》第46條規定,產品投入流通后發現存在缺陷的,生產者、銷售者應當及時采取警示、召回等補救措施。根據該規定,生產商對產品承擔的警示義務從售前擴張到售后。

(二)售后警示義務與警示缺陷之關系

警示缺陷與售后警示義務有密切的關系但含義不同。以產品投入流通為分界點,生產者先后承擔售前警示義務與售后警示義務。當產品投入流通前或投入流通時,生產者或者銷售者(多數情況下是生產者)違反警示義務,就產品的正確使用方式和潛在危險未有適當說明和警告而使產品具有不合理危險的,構成產品警示缺陷。若產品投入流通時即存在設計或制造上的缺陷,生產者、銷售者因技術水平限制未能發現產品有缺陷,在售出后才發現,則生產者、銷售者應承擔售后警示義務。若違反該義務,生產者、銷售者對此產生的損害需承擔侵權賠償責任。因此,售后警示義務是生產者、銷售者警示義務的延伸,屬于警示缺陷產品責任的范疇。

(三)售后警示義務與發展風險之關系

所謂“發展風險”是指在現有科技條件下無法認知的風險。包括我國在內的很多國家都將發展風險作為生產商的免責事由,即生產者對產品投入流通時的科學技術水平尚不能發現的缺陷所導致的損害不負賠償責任。但是隨著科技的發展,產品更新換代速度的加快,售后產品新發現的危險也越來越多,因此,不得不對發展風險抗辯作出一定的限制。售后警示義務就是對發展風險抗辯的限制,即生產商可以發展風險為由提出抗辯,不予承擔產品缺陷責任,但仍應對新發現的危險作出警示。隨著新技術的發展,新發現的危險可能是制造、設計或警示上的問題,但不管屬于那一種危險,生產者都必須積極采取警示措施予以避免,盡量減少損害的發生。

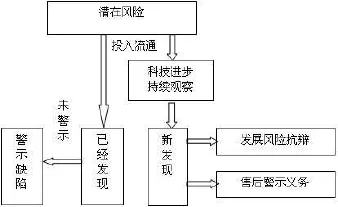

綜上,售后警示義務屬于警示缺陷產品責任的范疇,它既是警示義務的延伸,又是對發展風險抗辯的限制。其與警示缺陷及發展風險的關系如下圖所示:

圖1 售后警示義務與警示缺陷和發展風險之間的關系

二、售后警示義務的立法價值目標選擇——公平與效益辨析

(一)在公平與效益間博弈

公平(保護信息、資本處于弱勢地位的消費者的利益)與效益(以最小的投入防止損害的發生)是產品責任法重要的價值目標[2]。法律既要強調消費安全權的享有,也要保護經營者的生產積極性。美國產品責任法的發展即是公平與效益價值目標不斷博弈的歷程。20世紀60年代,嚴格責任的確立標志著美國產品責任法的發展進入了“傾向原告”時代;70年代甚至呈現出嚴格責任向絕對責任發展的勢頭,法律對消費者的傾斜性保護進入前所未有的黃金年代。然而,這一切導致了嚴重的訴累和產品責任保險危機。法經濟學派的學者們開始質疑:過分傾向于原告是否真正體現了法律的公平?對產品責任法的探討也在“傾向原告”和“傾向被告”立場之間搖擺。1997年,經過長達6年時間的激烈爭論和12稿草案修改的《侵權責任法第三次重述:產品責任》(以下簡稱《重述三》)終于出臺,從嚴格責任到疏忽原則的變遷反映了產品責任制度“傾向被告”立場的回歸。

在我國,售后警示義務的產生也反映了產品責任法律價值目標的變遷。1993年產品質量法頒布時,將發展風險分配給產品的使用者承擔,主要是基于當時的社會現實及經濟濟發展狀況的考量。《侵權責任法》第46條的規定事實上限制了生產者、銷售者免責事由的適用,體現了對消費者保護的日益重視。將產品缺陷跟蹤警示義務分配給生產者和銷售者更符合公平原則[3]。一方面,使用者的人身安全顯然要優于生產者承擔警示義務的成本;另一方面,相較于使用者,缺陷產品的制造者擁有更多的專業知識,具備更雄厚的經濟實力,將責任分配給產品提供者合乎情理。

(二)完善的售后警示制度是公平與效益充分權衡的結果

公平與效益孰先孰后,是否為了其中一個必須以犧牲另一個為代價?由于現代社會價值主體的多元性、社會需求的廣泛性和復雜性等因素,產品責任法的價值沖突在所難免。法律所追求的效益與公平價值如何在產品責任法領域實現平衡,確實是一個難題。《重述三》頒布之前,美國雖有多個州以判例的形式肯定了售后警示義務,但卻提出了一大串的限制條件。法官和立法者主要擔憂的是:過多地要求生產者對一切售后發現的風險作出警示將造成一種無法承受的負擔。因而《重述三》第10條通過一系列規則對售后警示義務做出了界限判定,包括售后警示義務產生的前提條件、理性人標準、過錯責任原則等。

在我國《侵權責任法》的制定過程中,也有相當一部分學者反對引入售后警示制度,其主要理由為:(1)售后警示義務妨礙科學進步和技術革新。如果要求制造商對因科學發展而發現的產品缺陷承擔責任,將大大打擊他們技術創新的積極性,導致嚴重的低效率,并最終損害消費者的利益[4];(2)售后警示義務責任的不確定性會引發責任保險危機,甚至導致企業破產;(3)售后警示義務導致產品提供者的可責難性與其法律責任范圍的不成比例性,有違法律公正。以上擔憂有一定道理,但事實證明,我國現有法律體系對消費安全的保護還遠遠不夠,引入售后警示制度不會產生矯枉過正的后果。何況發展風險抗辯本身已經體現了對生產者創造財富和推動科技進步的鼓勵,而產品缺陷不僅涉及消費者個人的利益,更多時候關涉整個社會的安全與發展。基于公平理念,生產者較消費者更有能力認識到風險的存在并能采取有效措施防范損害的發生。因此,要求生產者承擔售后警示義務以限制發展風險抗辯是合理的,它體現了法律在生產者和消費者之間做出了既符合公平原則又符合效益原則的權衡。

公平和效益同為法的價值追求目標。盡管人們對公平的涵義有不同的理解,但是從終極意義上來看,公平是法的最終價值目標。羅爾斯認為正義即公平,同時,正義為社會制度的首要價值,而正義原則的要義是將各項權利和義務平等地分配給不同的社會主體;同時,一切正當或基本權利都不允許以實現最大增量的名義來侵犯[5]。羅爾斯的正義原則表明,公平優先于效率,效率要用公平來權衡,缺失公平的效率不是真正的效率。從根本上說,公平與效益是相輔相成的關系。美國產品責任法發展歷程已經證明,過于嚴格的責任看似對消費者公平,實則是對效益的損害。產品責任法的規定關系到消費者的權益能否實現,但是消費者權益能否實現還是有賴于生產者賠償損失的能力,若使生產者承擔過重的賠償責任,而導致其經營困難甚至破產,必然不利于國家經濟的發展,也不符合效益原則,最終損害的是消費者的利益。產品責任法發展至今,已不再僅僅強調保護消費者權益,而是更多地注重生產者與消費者利益的動態平衡。

三、售后警示義務的司法適用與立法完善

(一)歸責原則的適用

如果生產商違反售后警示義務,并因此導致產品的使用者遭受人身或財產損害的,根據《侵權責任法》第46條之規定,生產商應當承擔侵權賠償責任。問題在于,該責任是嚴格責任還是過失責任?對此問題,法律規定并不明晰。過錯責任原則和嚴格責任原則的區別在于,前者要考慮責任人在主觀上是否存在過錯,后者僅考慮責任人是否應當警示而未予警示,而不需考慮其主觀上是否存在過錯。在美國的司法實踐中更多的判例認為生產商承擔的是過失責任而非嚴格責任。“在嚴責責任的框架下承認售后警示義務,絕不意味著售后警示義務亦以嚴格責任為歸責原則。恰恰相反,售后警示義務從產生那天起,就顯示了其與嚴格責任的離心力,這或許就是售后警示義務的持續性所致”[6]。因為在嚴格責任的框架下建構售后警示義務,將使銷售者或生產者處于兩難境地:改進產品,將使其原先售出的產品變得有缺陷,因而要負嚴格責任,這必將為訴訟所累;不改進產品,則產品老化,而終將被市場淘汰。正因為如此,《重述三》第10條將生產商違反售后警示義務的責任限定為過失責任,判斷生產商是否承擔責任的依據是“理性人”標準,對過失的定義采用了漢德公式。即通過界定損失幾率(P)和損失額(L),并用B表示預防成本,只有當B<PL時,加害人才構成過失。

在我國,支持嚴格責任原則者認為,產品缺陷責任總體上來說是一種嚴格責任(根據《產品質量法》第41條,生產者就產品缺陷承擔無過錯責任),其產生、發展有一定的政治、經濟原因,當前我國產品質量與產品安全成為主要社會問題,售后警示缺陷責任也應以嚴格責任為歸責原則。本文認為,基于公平與效益平衡原則的考量,我國產品責任法應適用過失責任原則。原因有三:其一,現代社會科技迅猛發展,幾乎沒有完美無缺的創新型產品,如果要求生產者對違反售后警示義務承擔嚴格責任,那么似乎每個產品事故都可以歸責于生產者,這必然會影響生產者的創造積極性。而過失責任原則相對較寬松,只要生產者盡到了合理的注意義務,主觀上沒有過錯則不必承擔侵權責任,因而可以避免生產商陷入兩難境地,有利于平衡消費者和生產者之間的利益沖突。其二,過失責任原則的主旨是理性人以合理的謹慎防患于未然,而不是事后的補救,這更符合售后警示義務的立法宗旨,即并非要求生產者承擔巨額賠償責任,而是建立消費安全。

(二)售后警示義務的認定

1.要考慮時間因素

首先要考慮的是售后警示義務的起始時間。各國產品責任法一般以產品投入流通為分界點來考察產品缺陷與發展風險。那么,對“投入流通”應作何理解?斯特拉斯堡公約6第2條第4項規定,如果生產者已將產品交付給另一人,則該產品即為“投入流通”。依學理解釋,不論采用何種方式(包括出租、出售、出借等),也不論是否有代價,只要是基于營業目的而轉移給他人,即可構成交付。因此,在產品因營業目的轉移給他人之前,生產者都負有消除危險的義務。如果此時危險為已知的,發展風險抗辯就不能成立。對于已投入流通的缺陷產品,制造者在發現風險后,即使可以提出發展風險抗辯,仍負有及時充分警告的義務。

如果生產商承擔售后警示義務的起始時間是投入流通的話,那么何時終止呢?如果超過了產品責任除斥期間,生產商是否還應承擔售后警示義務?在美國,大多數判決均肯定除斥期間適用于售后警示義務領域。根據該觀點,除斥期間既適用于售前警示義務,也適用于售后警示義務,超出除斥期間生產商即不負售后警示義務。然而也有少數州的判例持相反的觀點(如俄勒岡州和佐治亞州),認為如果生產商在除斥期間經過之后得知自己提供的產品存在危險,他們仍然要承擔危險的警告義務,不得以除斥期間經過為由拒絕承擔責任。如佐治亞州最高法院所援引的法律規定:“本分條中規定的任何內容不得免除生產商承擔的危險警告義務,如果生產商知道使用其生產的產品會產生危險的話。”[7]根據立法精神,在認定售后警示義務時,除斥期間應當適用于售后警示義務領域。因為除斥期間適用于一切產品缺陷引起的損害賠償,包括警示缺陷在內,而售后警示義務是警示義務的延伸,除斥期間適用于售后警示義務既符合該制度的立法意圖,也利于合理地保護生產者的利益,不至于使其承擔售后警示義務的時間過長。

2.產品的性質不影響售后警示義務的認定

當認定生產商是否應承擔售后警示義務時,是否需要考慮產品的性質呢?從現有的國外立法來看,售后警示義務并不適合于所有的產品。根據澳大利亞法律,售后警示義務并非一項絕對義務,產品提供者是否有發布售后警示的義務,取決于多方面的因素,如危險的程度、產品的性質、產品的壽命周期和可能的使用者,等等。美國各州在肯定售后警示義務的同時也提出了一系列限制條件,但是究竟哪些產品適合售后警示,法律并沒有明確規定。這給司法實踐帶來了很大的挑戰。有觀點認為,對于日常家用品,生產商不用承擔售后警示義務,因為日常家用品是大規模生產、大規模銷售,讓生產商對每一個消費者承擔售后警告義務幾乎是不可能的。事實上,根據《重述三》第十條的規定,成立售后警示義務的前提條件之一就是“那些應該被提供警示的人能夠被確定”。即生產商承擔售后警示義務的產品要么是非大眾化的產品,要么是可以直接知道最終顧客名單的產品。如果銷售者無法明確對誰發出警示才會真正有效,則可能不負售后警示義務。然而,結合我國當前現實,在認定售后警示義務時不應將產品性質作為判斷依據。原因如下:首先,日常家用品潛在危險往往涉及廣大公眾的安全,若生產商不予以警告,損害后果將更嚴重,社會影響更大;其次,售后警示義務并不要求生產者將產品缺陷確實地通知每一個消費者、使用者,對于廣大身份不明的消費者、使用者,即便生產商不能確切地知悉其具體信息并與之建立有效的聯系,也可以通過大眾媒體發布危險警告,使消費者可以迅速地知情,以便采取有效措施預防危害的發生。可見,產品性質并不影響售后警示義務的認定,在產品投入流通后,只要發現產品存在危險,就應該履行警告義務。

(三)違反售后警示義務的責任的認定

1.應當警示而未警示

產品投入流通后,基于科技的發展和持續的觀察,若已經發現該產品存在威脅人身或財產安全之虞,那么就有必要對此新發現作出警示,這一點毫無疑問。但是,侵權責任法第四十六條規定的“發現存在缺陷”是否包括應當發現而實際上沒有發現的情形呢?如果從督促義務主體勤勉地履行售后警示義務的角度出發,本條應該理解為既包括已知的,也包括應知的危險。危險已知或應知的認定標準,應采用客觀標準,即國際最先進的科技標準。只要本領域科學技術的最新發展見諸于出版物,一個勤勉的廠商就應該予以關注并及時發現自己生產的產品是否存在潛在的危險。另外,雖然售后警示是針對已經售出的產品,但與該產品是否仍在生產無關,即便已經停產,仍應對其危險發出售后警告。若應該警示而未警示,即違反了售后警示義務,應承擔相應的責任。

2.警示不當

售后警示義務的正確履行要及時、有效。具體而言,是指發出警示的時間、內容、對象和方式都應合理。在警示內容方面,生產者應對所知悉的重大危險及預防措施作出準確、清晰、完整的警示。在警示對象和方式的選擇上,應以有效性為準。警示對象應是能夠采取有效行動降低風險者。同時應采取最為有效的警示方式:當可以確定消費者的信息時,可以通過電話、信件、登門拜訪等方式直接警告;若直接警告不可行,則可通過大眾媒體通報危險及防范措施。綜上,判斷警示是否恰當的標準是合理人標準[8]。如果爭議產品的經營者在履行售后警示義務的過程中不符合合理人標準,則可認定經營者存在過錯,應承擔由此導致的侵權責任。

四、結語

售后警示義務作為警示義務的延伸及對發展風險抗辯的限制,拓展了生產者、銷售者的警示義務和侵權責任,更好地保護了消費者和使用者的人身和財產安全。與此同時,為了促進技術創新,保護生產積極性,在建構售后警示義務時要考慮諸多復雜問題,從效益出發還是從權利出發,如何在效益和公平之間取得平衡,如何充分考慮生產者和消費者經濟實力和有關產品信息上的不平等,如何在推動生產創新與切實保護消費者合法權益之間取得動態平衡,現代美國產品責任法的理論與實踐對我國產品責任制度的司法實踐及立法完善極具啟發和借鑒意義。

[1] 張明安.美國侵權法上的售后危險警告義務研究[J].北方法學,2008(6):41-60.

[2] 周新軍.我國產品責任法價值目標的選擇與權衡[J].求索,2008(7):124-126.

[3] 姚建軍.侵權責任法視野下產品責任問題研究[J].人民司法,2012(5):20-24.

[4] 徐勇前,韓曉琪.論產品責任之發展風險抗辯[J].中南民族大學學報(人文社會科學版),2010(10):104-108.

[5]廖申白.《正義論》對古典自由主義的修正[J].中國社會科學,2003(5):126-137.

[6] 陳承堂.售后警示義務——嚴格責任抑或過失責任?[J].江淮論壇,2003(3):74-78.

[7] 美國法律研究院編著.侵權法重述第三版:《產品責任》[M].肖永平,龔樂凡,王雪飛,譯.北京:法律出版社,2006:274.

[8] 董春華.產品責任法上的售后義務及其對中國的啟示[J].東方論壇,2012(2):39-45.