數字表演與圖像

饒 黎

(東南大學 藝術學院,江蘇 南京210096;南京曉莊學院 新聞傳播學院,江蘇 南京 210017)

相對于傳統的表演藝術來說,數字表演是一種新的藝術形式。它以計算機技術為核心,在舞臺劇、舞蹈等藝術表演領域起到了積極地促進作用。“數字表演包含現場的表演、聲音、投影和交互系統,交互系統通過計算機的視覺生成實時的圖像。交互系統成為了舞蹈者的伙伴。”[1]當這種藝術褪去華麗、動人心弦的霓裳之后,就像哲學家海德格爾所說:“一切藝術本質上都是詩。”[2]110當藝術擁有了詩的本質,讓平凡的東西變得光彩奪目時,借助于外在的形象和內在的理念,它可以更加接近至善的境界。

從央視五套世界杯的“豪門盛宴”、北京奧運會的開幕式、2010年的春節晚會,到臺灣的《第七感官》(Seventh Sense(Excerpt))、奧地利多媒體藝術大師克勞斯·歐伯梅耶(Klaus Obermaier)和藝術未來實驗室(Ars Electronica Futurelab)共同創作的《幽靈》(Apparition)、巴寶莉3D全息倫敦時裝秀(Burberry's holographic runway show)、亞歷山大·麥昆秋冬時裝發布會、麻省理工學院的Tangible Media Group創作的《沙子景觀》(SandScape)等,這些數字表演作品都非常地震撼人心,也猶如詩一般,或令人歡欣狂喜,或充滿夢幻,或意味深長。在此,圖像與表演充當著重要的角色,表演與圖像之間的關系,以及這種關系的影響因素及因素之間的聯系,都是值得深究的話題。

一、數字表演的歷史回顧

數字表演這個名詞最早是英國人提出來的。國外的藝術家逐漸認識到利用計算機能夠表達他們的藝術理念,體現藝術的審美,就把表演與計算機藝術結合了起來。計算機技術在舞臺上明顯呈現的時候就是數字表演,數字表演有幾種形式,第一種是大屏幕,包括字幕、投影、攝像等;第二種是展示方式,包括多媒體空間、游戲;第三種是虛擬現實、增強現實。數字表演就是數字化設備,手段直接在舞臺上進行的演繹呈現,這是國外關于數字表演的一些說 法 。[3]

自20世紀中葉以來,藝術家就在持續地探索媒體科技與表演藝術的結合,例如捷克劇場藝術家史瓦波達(Josef Svoboda)空間中流動物體的概念,啟發了舞臺上的多媒體藝術創作;美國知名舞蹈家尼可萊(Alwin Nikolais)大量運用多媒體技術,挑戰舞者探索動作與空間的關系。兩人所建立的觀念,影響后來的多媒體藝術家,包括加拿大的羅伯·勒帕吉(Robert Lepage)、美 國 的 烏 斯 特 劇 團 (Wooster Group)、德國的威廉·佛塞(William Forsythe)、西班牙的 Marcelli Antonio Roca、日本的蠢蛋一族(Dumb Type)、丹麥的 Hotel Proforma,以及英國的 Blast Theory與車站之屋劇團(Station House Opera)等等。在此歷史脈絡下,克勞斯·歐伯梅耶(Klaus Obermaier)在2000年創作的《數字擴大影像引擎D.A.V.E》(Digital Amplified Video Engine)利用影像投影技術將實際與虛擬的身體結合為一;2002年作品《活體解剖》(Vivisector)安排舞者以減法美學探討人的知覺極限——上述兩部作品依靠的是精密設計的舞蹈編排與演出技巧,和預錄的影像在舞臺上配合演出。[4]克勞斯· 歐 伯梅 耶 (Klaus Obermaier)的 首版《魅影》(Apparition)于2004年在奧地利的林茲電影節上映,后受邀巡回演出;在2006年,他推出的《魅影再現》(Apparition II)把音樂、舞蹈、計算機互動系統技術以及實時投影融合在一起,創造出美輪美輪、有虛有實的光影世界,同時釋放了舞蹈者運動的限制、超越了傳統舞臺空間的界限。

奧地利電子藝術中心(Ars Electronica),以結合藝術與科技為宗旨,吸引了來自世界各地的藝術家、學者及研究員,到未來實驗室從事研究和開發工作。其中,《魅影再現》(Apparition II)就是電子藝術中心未來實驗室和克勞斯·歐伯梅耶(Klaus Obermaier)合作的作品。參與《魅影再現》(Apparition II)的還有 Peter Brandl、Jing He、Christopher Lindinger等,他們在項目組從事著交互設計、技術發展、編舞、舞蹈等不同的工作。

二、數字表演與圖像

(一)數字表演中的真實演員與虛擬演員

“表演”一詞,英文為Perform,直譯為“實施、履行(命令、承諾或義務等),執行(文學或藝術作品)。”[5]2156法語為Interpréter,含義為“在戲劇或電影中扮演角色、執 行音樂、跳舞”。[6]1045在某 種 程度上,表演(perform)與執行(execute)可以視為同義詞。按照表演的這個含義,一方面說明了表演者要按照劇本的要求,執行規定的動作、情節、表情等,而沒有改動的自由;另一方面,由于劇本的存在,也限制了表演者的表達空間。但是,在數字表演中,表演更加有力量。因為演員能夠與計算機共舞,計算機變成了虛擬的演員——舞蹈伙伴,

這樣,真實的演員與虛擬的演員相互配合,共同在奪目的光影中完成表演。

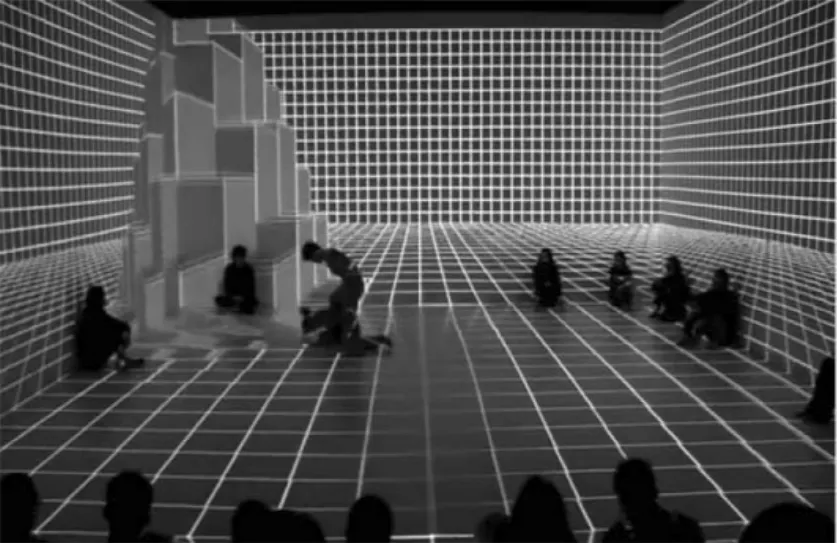

那么,舞蹈者的虛擬舞伴是如何產生的呢?首先,舞蹈伙伴的出現來自于技術的進步,計算機已經擁有了驚人的計算能力,它邁進了智能時代。人工智能機器的思考能力如此迅速,這是人類思維無法想象的。基于智能計算和智能仿真的數字表演系統模擬了真實的世界,再現了一個虛擬的世界,給表演藝術注入了新鮮的創作元素和靈感。其次,智能也使得計算機擁有了計算視覺,計算機跟蹤表演者,通過智能的判斷,生成實時的圖像,投射到大屏幕或者表演者的身體上。最終,影像轉變了“身份”,成為了舞蹈的伙伴,或成為舞臺矚目的焦點。圖1,是2010年央視五套南非世界杯“豪門盛宴”節目中的圖像。我們看到了這樣的場景:主持人的面前出現了南非世界杯3D虛擬球場,這個虛擬的場景可以隨著鏡頭的變化,發生視角和縱深的改變。實際上,主持人是現實的表演者,而3 D虛擬球場是虛擬的內容(演員)。這個場景使用了增強現實技術(Augmented Reality),簡單地說,就是在現實中加上了虛擬的部分,可以說,虛擬的部分是對現實物體的補充說明。毋容置疑,虛擬演員不僅吸引了觀者的眼球,也為這檔節目錦上添花,讓觀眾體會到了技術為節目帶來的魔幻神奇。同樣,圖2是春節聯歡晚會的數字仿真系統。它隨著不同的節目,不斷變換著有張力的三維背景。它協助演員參與表演,讓演出更加出彩。圖3和圖4是克勞斯·歐伯梅耶(Klaus Obermaier)創作的作品《3 D肢體狂想曲春之祭》(法語:Le Sacre du Printemps)。他把作曲家斯特拉溫斯基所譜寫的經典舞劇音樂《春之祭》做了革新的詮釋,使用立體攝像機及電腦運算系統將舞者茱莉亞·瑪赫(Julia Mach)的身體移至銀幕上,投影呈現為三維的虛擬效果,觀眾需要透過3D眼鏡,才能欣賞到這種音樂、舞蹈和虛擬影像結合的三維幻境音樂劇。看到圖3和圖4,我們不僅發問:看到的都是真實的圖像么?克勞斯·歐伯梅耶(Klaus Obermaier)使用了投影,迷亂了觀者的視知覺,讓觀眾產生了錯覺:畫面中有了四個演員在同時表演。藝術理論家貢布里希在《藝術與視知覺》中說:“一切再現都是在某種程度上依靠我們所說的投射。”[7]241而圖3的奧秘在于:運用3D攝像機捕捉到舞蹈者的動作,實時運算出虛擬的影像,把影像投射到屏幕上,就產生了多個表演者同時表演的假象,也就是說,真實的演員和虛擬的演員共同制造出驚艷、全新與革命性的視覺效果。圖5是Burberry的3 D全息倫敦時裝秀,技術制造出虛擬的演員,它們跟隨著真實的表演者,頃刻間出現,又在瞬間化作飛花,然后銷聲匿跡;它們或從舞臺的一端華麗地旋轉登場,猶如童話般的絢爛至極。圖6為Alexander·Mc Queen的秋冬秀場發布會,畫面中央的美女就是虛擬演員,她淡淡的走來,又漸漸地消失在遠方,這是全息懸浮技術(3 D Holography Technology)帶給觀眾的視覺享受。畫面的情緒好似詩人徐志摩在《再別康橋》中寫道的:“輕輕的我走了,正如我輕輕的來;我輕輕的招手,作別 西天的 云彩”。[8]352

由此可見,在數字表演中,真實演員和虛擬演員緊密互動,讓表演更加充滿生命的張力。虛擬演員作為真實演員的舞伴而存在,舞伴協助真實的演員進行實時的表演,它們共同挑戰了舞臺的局限。有時,這個舞伴過于新穎了,以至于成為了觀眾矚目的“主角”。

圖1 2010年央視五套世界杯的“豪門盛宴”

圖2 2011年春節聯歡晚會的數字仿真系統

圖3 Klaus Obermaier創作的Le Sacre du Printemps—Interactive 3D Media Dance

圖4 Klaus Obermaier創作的Le Sacre du Printemps—Interactive 3D Media Dance

圖5 Burberry的3D全息倫敦時裝秀

圖6 Alexander McQueen秋冬秀場發布會

(二)圖像、演員與觀眾

圖像不僅能傳達外在的形式,還能夠表達意義。數字表演確實能設法傳達含義。圖像、聲音以及表演就像語言一樣,有內涵也有外延,外延也正是數字表演巨大的力量所在。就像電影中的玫瑰花,不僅是一朵花,也是愛情的象征;在古羅馬,玫瑰就成了“嚴守秘密”的象征。這種意義的解讀是由文化所決定的。在意義解讀的同時,如果觀眾與其產生了共鳴,觀眾就可以進一步體會文化所賦予圖像的深層次美感。

在數字表演中,圖像的美來自于哪里?心理學家、美學家魯道夫·愛因漢姆在《藝術與視覺感知》中提出了平衡、輪廓、形狀、生成、空間、光、色彩、運動、張力和表現十個方面。在圖像中展現所有的美是一件艱苦的工作,而且,數字表演的顯著特征是呈現三維的藝術形態,在這樣的空間中構圖,意味著要傳達出不同于平面的縱深感。圖7和圖8是克勞斯·歐伯梅耶(Klaus Obermaier)和奧地利電子藝術中心未來實驗室(Ars Electronica Futurelab)共同創作的《魅影再現》(Apparition II)。圖像中有明顯的線條,通過輪廓和形狀賦予它們以“重量”的含義。圖7中的張力來自于人物及其線條的方向,隨著人物肢體動勢的方向,線條迅速向四周發散,呈現出一個透視的效果。在這樣的背景下,表演者充滿了崇高、無窮的力量。在圖8中,真實的演員是一男一女,力量匯集在兩個人物的之間,生成了無數錯落有致和相互纏繞的線條,似乎暗示著一種誘惑和能量,震顫著生命的意義。總之,數字表演的美除了來自于它不同于二維藝術的“縱深的空間感”,還來自于這種新藝術潛在的“意境美”,這種美與表演中的“未完成”狀態有聯系。

此時的影像空間似乎帶有某種“未完成”的屬性,特別是影像藝術中多元化空間中不確定因素的呈現,如表演者的狀態、觀眾對影像的理解以及實時互動的效果等。在數字表演中,空間要素本身具有獨特的實時性與互動性,需要真實的表演者、虛擬的表演者和觀眾共同完成對作品的理解。比如:圖7是《魅影再現》(Apparition II),由真實演員和虛擬演員實時互動產生的場景,還需要觀眾調動想象力去解讀圖像內在的意義。此刻,畫面所散發的力量,既來自于科技的進步,也來自于人的心靈,還出自人對圖像的感悟,莎士比亞所說:“一千個讀者眼中就會有一千個哈姆雷特”。另外,數字表演對空間的表達比傳統藝術更加深刻。圖9和圖10也是Apparition II,他們更加讓人迷惑不解,是什么原因導致人物的外在形像被斑馬紋或者文字所替換。究其原因,是虛擬演員制造的幻覺。虛擬演員不是獨立存在的,他可以看做是計算機和軟件,依靠計算的視覺,根據真實演員的行為,做出相對應的判斷和反應。就是說,虛擬演員把斑馬紋或者文字投射到真實演員的身體上,或者投射到背景大屏幕上,制造出實時運動的空間效果。

圖7 Klaus Obermaier和Ars Electronica Futurelab共同創作的Apparition II

圖8 Klaus Obermaier和Ars Electronica Futurelab共同創作的Apparition II

圖9 Klaus Obermaier和Ars Electronica Futurelab共同創作的Apparition II

圖10 Klaus Obermaier和Ars Electronica Futurelab共同創作的Apparition II

這些虛擬的演員是否能夠取代真實的演員呢?克勞斯·歐伯梅耶(Klaus Obermaier)在《魅影再現》(Apparition II)的探索中,已經給了我們答案。他在《魅影再現》中,嘗試去解決這些問題:舞臺上移動的任何物體是獨立存在的還是互動的?舞臺上的真是演員和虛擬演員是交互存在的嗎?“虛實”是一個重要的美學命題。顧名思義,實就是“有”,現實存在的。虛是“無”,現實中不存在的。在數字表演中,真實的演員和虛擬的演員在技術的支撐下,共同建構獨特的新形式,營造出詩情畫意的圖像。真實的演員的行為和情緒會影響虛擬演員的表演效果;而虛擬演員的表演,恰恰是重要的方面,它制約著整個表演的效果。表演的最終效果,由創造者用虛擬的手指一把抓住了本質。

從克勞斯·歐伯梅耶(Klaus Obermaier)在《魅影再現》(Apparition II)的探索中,不難發現:圖像、表演、觀眾與作品之間的關系,就像局部和整體之間的聯系。也就是說,真實演員、虛擬演員、圖像以及觀眾共同建構了一個完整的作品。

三、結 語

綜上所述,演員與圖像的關系非常密切。無論是真實的演員,還是虛擬的演員都和圖像有緊密的聯系。一方面,由于真實的演員投入地表演,呈現出生動的圖像;另一方面,虛擬演員緊隨真實的演員,根據判斷,做出相應的反應,把圖像投射在背景屏幕或者真實的演員身體上。虛實組合的圖像才是一個完整的表象,給予觀眾沉浸交互、魔幻驚奇的多感體驗。

在數字表演中,技術成為一個關鍵點。如果沒有尖端的技術,就沒有虛擬演員,也不可能產生讓人驚異的作品。圖11和圖12是麻省理工學院Tangible Media Group創作的《I\O Brush》和《SandScape》,這兩個例子見證了技術的力量,它們創造了一個新的形式,釋放了藝術家藝術創作的限制,挑戰了藝術家的想象力和創造力。此外,“技術化藝術”和其“美學思想”在歐美國家的現代化進程中影響深遠,如建筑藝術、城市規劃、廣告、工業設計、各種傳播媒介等,由此,造就了新技術支撐下的現代物質和精神世界。圖13和圖14中的人物游走和徘徊在世界的各個角落,借助技術的翅膀,人類不斷地碰撞未知的空間,高樓和網絡伴隨著舞蹈者的動作屹然矗立或者驟然消失。王廷信教授指出:“當技術走向人的對立面時,人不是因技術的發展感到幸福,而是感到無限的壓抑。在這種情況下,人類便認識到技術的‘雙刃’劍屬性。”[9]189由此可見,技 術 不是萬能 的,它有積極的一面,也有消極的一面。不管科技在藝術創作中占有多大的成分,它也只是一個媒介,或是表達思想的工具。人需要智慧地使用技術,為藝術服務,否則,將過猶不及。對數字表演來說,盡管“現代科技能夠創造出一個新的世界,但是它仍然需要人的雙手去建構舞臺”。[10]14數字表演所展現的這個新世界實際上是由人創造的,其作品反映了創造者對生活的理解、以及心靈轉換過程。

圖11 麻省理工學院的Tangible Media Group創作的《I\O Brush》

圖12 麻省理工學院的Tangible Media Group創作的《SandScape》

圖13 臺灣安娜琪舞蹈劇場的“Seventh Sense(Excerpt)”表演

圖14 臺灣安娜琪舞蹈劇場的“Seventh Sense(Excerpt)”表演

“創意”在數字表演中是一個有價值的主題。創意不是隨意的拼貼元素,也不是制造怪誕的景觀,好的創意應該包括一定高度的立意,指向人生的真諦。“正是立意的精神等級,決定了這個作品有沒有可能成為人類生態的直覺形式,然后獲得在人間存在,被人們關注的價值。”[11]17“藝術家表現的絕不是他自己的真實情感,而是他認識到的人類的情感。”[11]67“一個雕刻家把自己局限于只是創作鮮活的肉體,而不是肉體展現所喚醒的思想,那么,那些線條和顏色肯定不會讓你感動,因為唯一能感動你的是它們背后深遠的意義。”[12]182這些藝術的闡釋存在著一個共性:他們掙脫了藝術表面形式的束縛,把精髓指向了表象背后的人類情感與觀念,并暗示了一條引向完美境界的路徑。圖13和14為臺灣安娜琪舞蹈劇場的“Seventh Sense(Excerpt)”表演,在圖像和表演的背后,有一個隱喻性的結構,慌亂的人群與忽然顯現的建筑勾勒出現代人的精神面貌:迷茫、浮躁與恐懼。這些情節將激起人更深層次的反思:這種墮落、罪惡或者恐懼的精神形象,一方面,超越了語言的局限;另一方面,力求感動觀者,指引他們向往善行。在迷茫、浮躁與恐懼的背后,隱藏著人類對美與善永恒的期待。作品《投影數字燈表演》中的圖像盡管很震撼,卻難以反復品味,如果只是為了制造出大樓晃動的恐怖景觀,或僅僅為了展現出技術的強大,那么,作品會有多少價值和意義呢?當數字表演成為了“有意味的形式”和“有意味的情感”,它就不是簡單的敘述,這種新形式吁求與召喚審美主體審美能力的覺醒。

而今,數字表演作為一個新事物,也存在諸多的局限性,它目前僅用于較狹窄的領域,如舞臺劇、舞蹈、節目表演等方面,還有許多未知的領域等待開拓。如數字表演與網絡移動平臺、手機終端的融合、數字表演與傳統藝術結合的可行性和融合方式的探索、數字表演在教育領域的應用等。此外,數字表演更離不開人類的想象力和創造性;人類不能因為強大的技術而疏忽了許多寶貴的東西,比如對價值與意義的反思以及對美善和詩意人文精神的追尋。

]

[1] the concept of … (here and?now)[EB/OL].http://www.exile.at/concept/reviews.html.

[2] 海德格爾.人,詩意的安居 海德格爾語要[M].郜元寶譯.上海:遠東出版社,2011.

[3] 虛 擬 現 實 網 站 [EB/OL].http://www.souvr.com/vr168/news/201107/49154.shtml.

[4] 周倩漪.多媒體互動舞蹈劇場魅影再現[J].PAR表演藝術,2009.

[5] Shorter Oxford English Dictionnary[M].Oxford University Press Inc,2002.

[6] 拉魯斯法漢雙解詞典[M].薛建成 編譯,北京:外語教學與研究出版社,2001.

[7] 貢布里希.藝術與視知覺[M].林夕,等 譯 ,杭州:浙江攝影出版社,1987.

[8] 韓石山.徐志摩全集[M].天津:天津人民出版社,2005.

[9] 王廷信.試析后技術時代的藝術[J].江蘇社會科學,2011(2).

[10] Diane Baker.New Worlds,new rites[N].TAIPEI TIMES,2009-05-27.

[11] 余秋雨.藝術創造論[M].上海:上海教育出版社,2005.

[12] 羅丹.羅丹藝術論全集[M].林瑜 編譯,北京:金城出版社,2011.