春秋筆法的框架語義觀

王曉軍

(臨沂大學 認知科學與語言學研究基地,山東 臨沂 276005)

1.引言

在《文心雕龍》的以下各篇中,劉勰不止一次提到《春秋》“一字褒貶”、“一字見義”等語言特點,即劉勰的春秋筆法觀:

(1)故《春秋》一字以褒貶,《喪服》舉輕以包重,此簡言以達旨也。《征圣第二》

(2)五例微辭以婉晦,此隱義以藏用也。……隱顯異術,抑引隨時,變通會適。《征圣第二》

(3)《春秋》辨理,一字見義,五石六鹢,以詳備成文;雉門兩觀,以先后顯旨;其婉章志晦,諒以邃矣。《宗經第三》

(4)書標七觀,詩列四始,禮正五經,春秋五例。《宗經第三》

(5)因魯史以修春秋……褒見一字,貴逾軒冕,貶在片言,誅深斧鉞。《史傳第十六》

以上五處除了(3)涉及認知象似性理論,其余的都集中體現了認知框架思想,是本文分析的重點。其中,“一字褒貶”的“春秋五例”分別是什么呢?第一、微而顯。像《春秋》僖公十九年:“梁亡。”其實是秦滅梁,不寫秦滅梁而寫“梁亡”,是含有梁國國君暴虐,自取滅亡的意思。這個意思沒有說出,所以是微。雖沒有說出,但當時人看了“梁亡”都知道這樣寫的用意,所以是顯。第二、志而晦。《春秋》隱公元年,“鄭伯克段于鄢”中用“克”字指斥鄭伯以弟為敵人,不稱“弟”也指斥公孫段與兄敵對。這樣寫意義比較隱晦。第三、婉而成章。《春秋》桓公元年:“鄭伯以璧假(借)許田”。鄭國拿田來和魯國交換許田,因價值不相當,加上塊璧。照規矩,諸侯的田不能互相交換,所以寫成用璧來借許田。這是避諱的說法。第四、盡而不污。《春秋》桓公十五年:“天王使家父來求車”。按照禮節,除了規定的貢物外,天子不能向諸侯要東西,這里老實寫出,不加隱諱。第五、懲惡而勸善。《春秋》襄公二十一年:“邾庶其以漆,閭丘來奔。”邾庶其是個沒有名望的人,他的名字沒有資格寫進《春秋》里去,因為他帶了土地來投奔,孔子憎惡他出賣祖國的土地,所以記上他的名字顯示他的罪狀。(周振甫,1980:27)本文嘗試從框架語義的角度去解析春秋五例背后的“春秋筆法”。

2.框架語義學回顧

框架語義學提供了觀察詞語意義的一種特別的方式,這可以更好地解釋春秋筆法中的“一字褒貶”、“一字見義”。按照 Fillmore(1969,1971,1977,1982)的觀點,理解一個概念系統中的任何一個概念,必須以理解它所適應的整個結構的框架為前提。以框架為背景,詞語代表了經驗的分類,是以依賴知識和經驗背景的激活情境為基礎的(詹衛東,2003:1)。在Fillmore看來,語義學家的工作就是準確地揭示出詞語和范疇之間關系的性質以及范疇和背景之間關系的性質,每一個格框架均可被視為抽象的“場景”(scene)或“情境”(situation)。因此要理解一個詞(尤其是動詞)的語義結構,就必須首先理解這類圖式化的場景。在“判決動詞”如“blame、accuse、criticize”等的研究中,他提出了“圖式化情景”框架,認為應該區別不同角色類型的人,如“法官”(他對某人或某種狀況的價值或行為進行判定)、“被告人”(他的行為或個性需要法官來進行判決)、“情境”(法官根據該狀況來進行判決)。根據這個框架,“accuse”指的是:存在一個惡劣狀況——法官宣稱被告人要對這種狀況負責。“這里不僅僅是一組個別的詞,而是詞匯的一個‘域’,其中的元素以某種方式假定人類‘判決’的圖式以及跟價值、責任、判決等等概念相關的行為。在這樣的‘域’中,如果不理解社會境況或人們假定的經驗結構,就不會真正理解詞語的意義。”(詹衛東,2003:4)通過一系列詞的研究,他認為框架使詞語意義結構化,而詞語則“喚醒”(evoke)框架。

20世紀70年代中期,Fillmore開始將原型范疇理論用于框架語義研究中。以“breakfast”為例,他認為這個詞的要件包括:(1)我們的文化中的一個行為,即一日三餐;(2)早餐是一天中較早時候進行的;(3)有獨特的菜單(視社團的不同而有許多細節差異)。但是,有趣的是,這三個條件中的任何一個都可以單獨缺席,同時仍然允許說話者使用這個詞。他的結論是:當我們觀察像這樣的用法時,不能說我們沒有抓住這個詞語的意義核心,而是詞語給我們一個范疇,該范疇可以用在很多不同的語境中,這些語境由一個典型用法的多個方面來決定,所謂典型用法是指背景情境比較準確地跟定義的原型相匹配。不難看出,所謂“框架”是指對語義描寫起作用的概念跟一些激活性語境(motivating context)相一致的結構化的范疇系統。在使用語言的過程中,說話者傾向于在某一情境下“應用”一個框架,即打算通過在這樣一個框架中使用已范疇化的詞語來應用該框架。

從聽讀者的角度看,關于購物的報道會喚起商業事件框架,描寫某人“on land”(在岸上)是把場景定位在航海的歷史中(僅當在海上旅行期間著陸,才會這樣描述某人所在的位置),說某人“at bat”(輪到擊球),是定位這個事件作為棒球比賽的一部分。有時候,一個詞指派的視角(perspective)不是當前圖景中的視角,而是一個更大的框架,如Fillmore認為,一個詞使一個事件處在歷史中,而且是比正在描述的歷史更寬泛的歷史。由此看出,這些框定我們語言使用和理解的認知框架,在普遍性(比如時態)或專門性(比如動詞本身的詞義)方面有很大不同。我們認為,在春秋筆法背后《春秋》的空間中這種情形十分普遍,它既是具體的又是抽象的,既是現實的又是歷史的,也正是這種筆法的雙重性,以現實描寫歷時,以具體描寫事件類型。在借助認知框架解讀篇章時,Fillmore提出了兩種不同的但都很重要的方式。一種方式是,某些詞匯和語法“喚起”(evoke)解釋者頭腦中的相關框架,它們是作為這些框架的“索引”(index)存在的;另一種方式是,解釋者通過“援引”(invoke)一個解釋框架使當前的篇章內容變得清晰。這兩種方式不同的是,在后一種情況下,除了文本中一般意義上的無關性或者無意義,一個“外來解釋者”(outsider)沒有理由懷疑文本中缺失了什么成分,換句話說,對當前篇章的理解是來自這個篇章之外的。具體說,這個援引框架(invoked frame)或者來自一般常識,或者來自獨立于一個具體篇章之外的知識,或者來自一個篇章本身。簡言之,前一種方式就詞語范疇而言,后一種方式則提供了背景知識。

除了 Fillmore(1982)的框架語義學之外,Langacker(1987,1997)將概念結構或語義結構稱之為述義(predication),而語言的兩個基本述義是名詞述義和關系述義,這一點在他的認知語法中相當重要。一個詞語概念的形成需要一個基體(base),即述義范圍,其中的某一部分被突出,成為注意的焦點即為側面(profile)。側面是詞的概念意義,而側面與基體的相互關系才是語言單位的語義值。其中“注意的焦點”可以調整,并取決于四個參數,即選擇(selection)、視角(perspective)、凸顯(salience)和詳略度(specification)。當然,他自相矛盾的是,基體側面關系理論所涵蓋的不僅僅是名詞述義,動詞、介詞等均可列入。

3.春秋筆法的框架語義思想

將春秋筆法與框架語義這兩個一古一今、一中一外很有“距離”的概念放到一起討論,其契合點是劉勰的隱秀論(詳見第4節),因為這兩個概念都蘊含著一隱一顯兩個層面,雖然這兩個層面的有意識性與否或者說意識性的程度在整個概念中是不同的。具體說有如下兩種動因:一方面,Fillmore等認知語言學家們不僅研究人類通過長期經驗積累而形成的概念框架,而且還研究人類如何根據人際關系、交際意圖等社會因素和心理因素利用這些框架對人和事物進行概念上的“框定”(framing)。(朱永生,2005:1-2)所謂框定,就是把某人某事看作是一個框架中的成分,并由此設定這個成分與其他成分之間的關系。另一方面,春秋時期史官敘事遵循“常事不書”,即按照四時例行的禮儀活動不記錄在冊,一旦常事被記載下來,必然有違常之處,反之,一些本應被記錄的重大事件,《春秋》卻“諱書”。呈現與否成為某種價值標準,使得記錄本身已經形成評價。(王楓,2007:84)

3.1 框架分析

許余龍(2010:31-32)認為,所謂語篇功能是指語言手段在組句成篇中的功能,語言內部組句成篇的手段主要有兩大類:一類是句子內部的組織手段,一類是句子之間的組織手段。《文心雕龍》五處所涉及的“春秋筆法”多為前者。

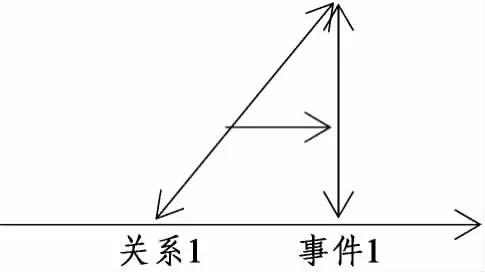

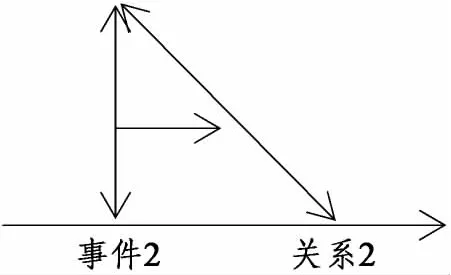

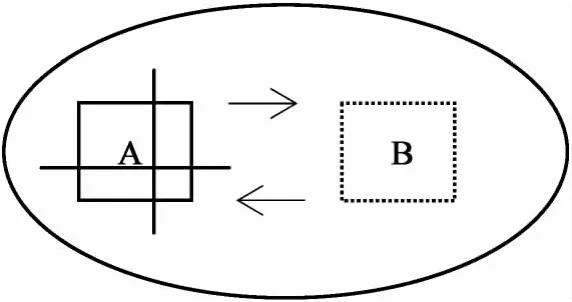

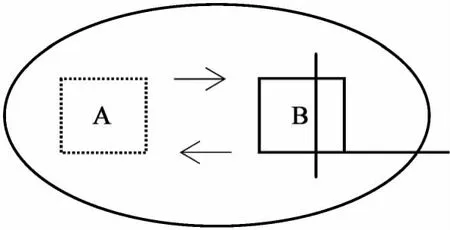

(1)鄭伯克段于鄢。這是春秋五例之一,被稱為“志而晦”,下面我們試圖分步驟對該句做一分析:第一步,“鄭伯”和“段”所激活的家族域框架中,關系是兄弟(即關系1),事件是非“克”(即事件1),如圖1所示。第二步,“克”所激活的戰斗域框架中,事件自然是攻克、戰勝(即事件2),關系自然是敵對雙方(即關系2),而且按照當時的社會文化,這雙方應該地位平等,如圖2所示。

圖1 家族域框架

圖2 戰斗域框架

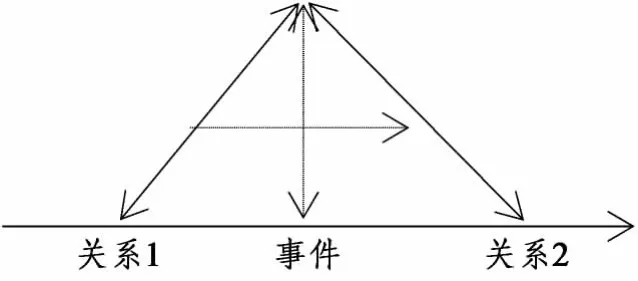

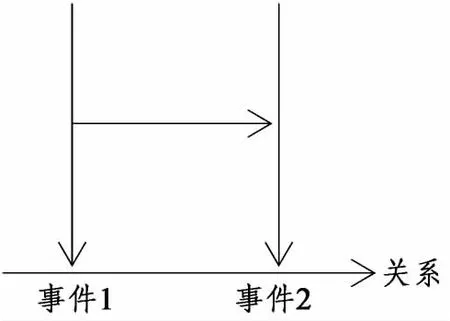

第三步,不難看出,若以事件為框架參照,從關系1到關系2的跨度很大,距離交際方的期望反差很大,如圖3所示;若以關系為框架參照,從事件1到事件2的跨度很大,對交際方而言,心理期望也有很大落差,如圖4所示。

圖3 事件為框架參照

圖4 關系為框架參照

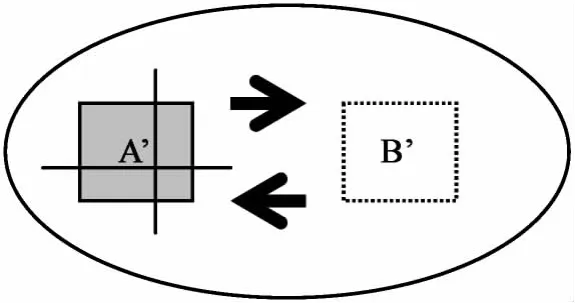

第四步,無論就史書所陳述的“克”事件而言,還是就劉勰所謂的“一字褒貶”而言,春秋筆法在家族域和框架域的錯位交叉中以“克”事件隱含著強烈的反差。這種反差效應首先沖擊著史官,其次通過春秋筆法影響著受眾的反應,即對鄭莊公和公叔段的強烈不滿和批判。具體說,以弟(B)為參照,莊公(A)有失教弟之責而意在誅殺,這是不對的,因此未稱呼其“莊公”反稱呼為“鄭伯”以示批評,如圖5所示;以兄(A)為參照,公叔段(B)在兄長成為國君之后,擴充力量意圖謀反,并借他國的力量孤注一擲,也是不對的,因此未稱呼其“段弟”而徑直稱呼為“段”以示批評,如圖6所示。

圖5 以弟為參照

圖6 以兄為參照

(2)梁亡。根據《古代漢語詞典》(2003:1602)和《現代漢語詞典》(2005:1407),“亡國”均有“使國家滅亡”的意思,其使動意味明顯。我們來看《古代漢語詞典》舉的三個例子:

然鄭亡,子亦有不利焉。《左傳僖公三十年》

天行有常,不為堯存,不為桀亡。《荀子天論》

耽于女樂,不顧國政,則亡國之禍也。《韓非十過》

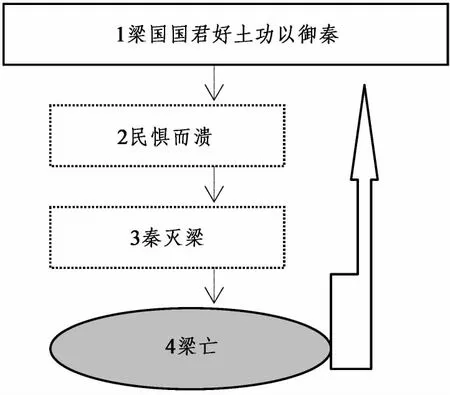

“鄭(國)亡”、“桀亡”、“(西戎王)亡國”與“梁亡”等在句子結構上都是一樣的,不管就字面的主動意味還是就內在的使動意義,似乎都沒有區別。但這與“春秋筆法”所謂“常事不書”的書寫原則和解讀原則相抵牾,因此激活了“梁亡”框架,激活了公元前641年秦滅梁的歷史事件框架。根據“亡”的框架語義分析,“使國家滅亡”的主語不外乎兩個:一個是表面明晰的施動者“秦”,另一個是相對隱晦的梁國政策及其制定者梁國國君。其因果邏輯關系如圖7所示:

圖7 “梁亡”的框架

該框架揭示了從1到4的知識與邏輯關系流程,但篇章建構者框定的卻是由4追溯為1的因果關系,換句話說,正常而簡練的語言表達應該建立3與4之間,若擴展為一個篇章的話也應建立在從1到4的關系流程基礎上,但違常之舉正在于匿2和3而由4隱含1。對此,《左傳》解釋道:梁亡,不書其主,自取之也。初,梁伯好土功,亟城而弗處,民罷而弗堪,則曰:“某寇將至。”乃溝公宮,曰:“秦將襲我。”民懼而潰,秦遂取梁。恰如胡適(1991:71,76)所說“《春秋》的宗旨,不在記實事,只在寫個人心中對于實事的評判”。學界的共識則是,孔子做《春秋》顯然為了維護世道。而這種春秋筆法既然有其意向性,讀者的接受性如何呢?以《史記》為例,司馬遷既沒有將梁國國君作為諸侯國國君的身份列入世家列傳,更有甚者連名字也沒有記載,我們認為他受到了春秋筆法的影響,也認同孔子在這件事上的態度。當然,這只是一個佐證,并不能證明所有讀者都能夠體味春秋筆法的內在含義并認同這種建構歷史篇章的模式。

(3)鄭伯以璧假(借)許田。該句的解析方法與(1)雖有不同,但在圖5所示的框架和框定關系上卻顯示著出奇的一致。圖5’中,A’代表鄭伯,事件牽涉雙方,因此用雙箭頭表達,該事件即土地交易,在該框架語義解讀范圍內應該是不當的行為,因此代表另一交際方的B’隱匿,其交際意圖是凸顯A’和事件,但使B’免受譴責。

圖5’“鄭伯以璧假(借)許田”的框架

(4)天王使家父來求車。/邾庶其以漆,閭丘來奔。這兩句的框架與框定關系類似,如圖8所示。在春秋記史框架內,該圖所強化的action和agent以及相互關系均屬違常,其中前者屬于應該避諱而直書,后者屬于無身份進入史家筆下而凸顯其賣國行徑。總之,沒有概念框架的激活,并作為背景,所有這些筆法要凸顯的意圖均無法順利達到,這也就是春秋筆法緣何無法避而不談其框架內涵的原因了。

圖8 action和agent以及相互關系

3.2 框架解讀的主觀性

Fillmore(1982)曾說,當框架被使用時,與之對應的是一個互相聯系的概念系統,對該系統中任一概念的理解都必須依賴對其所屬整個結構體系的理解。不難看出,對概念的理解和認識離不開其相關的概念背景和概念結構,這兩者是不能分開的。就此,他認為這是重新審視語義學研究的根本方法。Fillmore(1969,1971,1977,1982)非常重視語義理解,甚至將框架語義學定位為解讀語義學,這就將框架概念定位為與人類知識經驗直接相關的百科知識。那么既然如此,對某一概念的解讀勢必依賴于以往的知識經驗,這就造成了對某一概念的解讀存在不同程度的主觀性。以下我們參考曹順慶(1997)以“鄭伯克段于鄢”為例進行說明。

《左傳》認為,“鄭伯克段于鄢”,段不弟,故不言弟;如二君,故曰克;稱鄭伯,譏失教也;謂之鄭志,不言出奔,難之也。”這里所謂“譏失教”,還是一種倫理方面的解讀,態度比較平緩,譴責較輕,而且也有意透漏鄭伯并沒有殺死段而是任其藏匿到他國的信息。《公羊傳》的傾向即是后世所傳“鄭伯之惡”。而《梁傳》一方面說“段失子弟之道”,與《左傳》“段不弟,故不言弟”的態度相同,另一方面又譴責鄭伯,從周朝宗法制度最核心的思想“親親之道”出發,譴責鄭莊公瓦解了保障社會穩定的基本倫理,因此要給予他最為嚴厲的責難。

錢鐘書(1986:164)認為《經》與《傳》相比較,《經》就像今天報紙新聞報道的標題,雖然可以從標題中讀出詞語語氣的“懲勸”,但是卻不能從中得知記事報道的“盡”與“晦”以及“微”而“婉”。當然這是春秋筆法不同解讀的原因,但不盡然。從上述分析中看,即便激活了其中核心事件的框架域,因為對概念的理解和認識所依賴的相關的概念背景和概念結構不同,其概念化的程度以及在此基礎上所形成的判斷就不同。這一點也是春秋筆法有不同解讀版本的重要原因了。

4.春秋筆法與劉勰崇“隱”

《隱秀第四十》所謂“文外之重旨”,就是指篇章中沒有說出的意思,指的是依賴于語言而有不限于字面意義的“言外之意”,這與我們所討論的春秋五例的宗旨相同,恰如上文中錢鐘書先生所指出的那樣,春秋筆法確有“尚簡用晦”的語用風格。然而事實還不僅于此。已有學者指出該書《隱秀第四十》之外的其他篇章中“隱”被提到45次。劉勰將《易》中抽象的“隱”與《春秋》富于“言外之意”的春秋筆法以及文體論“六義”中的“興”等重要概念均用“隱”統一起來。(王小強,2007:85)還有一點需要說明的是,春秋筆法的特點之一是某些特殊的句式和表達法蘊含在篇章背景之中,而劉勰所謂“一字見義”、“一字褒貶”則是一種醒目的說法,因為“語義總是伴隨著一定的結構(句子)而顯現的。詞的詞匯意義,雖然可以作為一個獨立的存在加以理解,加以探討,但是歸根到底它還是從具體的結構中加以概括歸納的。”(王維賢,1997:99)之所以用這種醒目的表達方式,則因為“人的認知規律中含有凸顯原則(principle of prominence),即人們的注意力更容易觀察和記憶比較顯凸的方面。(趙艷芳,2001:99)

值得關注的是,胡明揚(2011:12)先生在生前的最后一篇文章中談到:從語法角度而言,不同的詞語在我們頭腦中引發的客觀世界的各種感性聯系就是一種潛在的隱性的語義框架,而漢語的句法結構正是在這樣的語義框架的基礎上形成的……正因為漢語是這樣一種高度依賴語境和語義框架來理解的語言,也許我們應該探索一下語境攸關的語義框架語法。這既指明了漢語語法研究的思路也是我們探討“春秋筆法”的語義框架思想的出發點。所謂“一字褒貶”、“一字見義”不過是劉勰對語言表達式外顯形式的印象而已,離開了語境,這個結論就站不住腳了。但是追溯語境或者再語境化了的表達式確實具有既醒目又發人深省的風格義。

[1]Fillmore,C.Types of Lexical Information[C]//F.Kiefer.Studies in Syntax and Semantics.Dordrecht:Reidel,1969.

[2]Fillmore,C.J.Verbs of Judging:An Exercise in Semantic Description[C]//C.J.Fillmore & D.T.Langendoen.Studies in Linguistic Semantics.New York:Holt,Rinehart and Winston.1971.

[3]Fillmore,C.J.Topics in Lexical Semantics[C]//R.W.Cole.Current Issues in Linguistic Theory.Bloomington:Indiana University Press,1977.

[4]Fillmore,C.J.Frame Semantics[C]//The Linguistic Society of Korea.Linguistics in the Morning Calm.Seoul:Hanshin.1982:111-137.詹衛東,譯 .框架語義學[C].《語言學論叢》第27輯,2003.

[5]Langacker,R.W.Foundations of Cognitive Grammar,Vol.I:Theoretical Prerequisites[M].Stanford:Stanford U-niversity Press.1987.

[6]Langacker,R.W.The Contextual Basis of Cognitive Semantics[C]//J.Nuyts & E.Pederson.Language and Conceptualization[C]. Cambridge:CUP,1997:229-252.

[7]曹順慶.“《春秋》筆法”與“微言大義”[J].北京大學學報,1997(2):101-104.

[8]胡明揚.漢語語法理論探索之愚者之見[J].語言研究,2011(1):11-12.

[9]胡適.中國哲學史大綱[M].北京:中華書局,1991.

[10]錢鐘書.管錐編 (第一冊)[M].北京:中華書局,1986.

[11]王楓.釋“春秋筆法”[J].漢字文化,2007(4):84-86.

[12]王維賢.現代漢語語法理論研究[M].北京:語文出版社,1997.

[13]王小強.“篇隱句秀”說[J].內蒙古師范大學學報,1997(2):83-87.

[14]許余龍.對比語言學(第2版)[M].上海:上海外語教育出版社,2010.

[15]趙艷芳.認知語言學概論[M].上海:上海外語教育出版社,2001.

[16]周振甫.文心雕龍選譯[M].北京:中華書局,1980.

[17]朱永生.框架理論對語境動態研究的啟示[J].外語與外語教學,2005(2):1-4.