書法:字是誰的臉

2012-12-29 00:00:00泗水圣徒

讀者欣賞 2012年10期

古人云“字如其人”,事實上,字也能反映出一個時代的氣質。結束了戰亂、日漸承平的漢代,所寫的隸書透露出寬閑泰達的氣象;崇尚老莊、好談玄言的魏晉,書法飄逸一如其精神;唐代盛極一時,雍容大度,書法也一改清瘦為豐腴;宋代理學崛起,學者們板起了臉孔,于是書法也變得方峻峭直。而在不同時代,皇帝既受時代的影響,也能引領時代的潮流,在這樣的特殊交匯中,成就了一位位帝王書家。

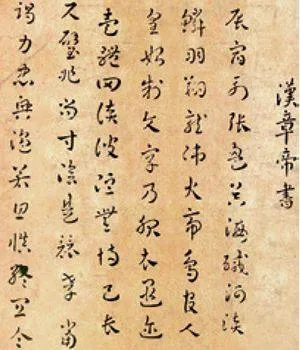

東漢章帝劉炟(58年-88年)17歲即位,31歲駕崩,雖然年紀輕輕,但在位期間政績斐然,據說還是章草的創始人。30歲前就創立了一種新的書法體系,這對書法藝術“愈老彌香”的理論簡直是致命一擊。

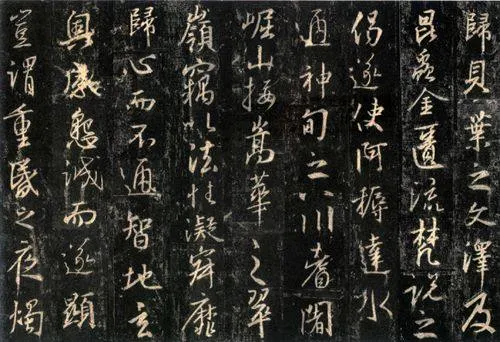

魏晉時期是中國古代文化最鼎盛的時期,在王羲之、顧愷之等書畫名家輩出的時代,晉朝皇族司馬一家幾乎個個都是書畫家。《法書要錄》中記載的魏國五位名家中,其中兩位是司馬家的人。到了司馬一家掌權后,對書畫藝術的推崇達到了頂峰,可惜我們只看到了作為他們臣子的王羲之的《蘭亭序》、陸機的《平復帖》,沒有看到司馬家的墨寶傳世,不能一窺神韻。也是在這個時代,書法成為一門必修課程,為后世書畫藝術的發展埋下了伏筆。

學術“超男”梁武帝

在歷史上,梁武帝可算是一個異數。這位傳說中漢相蕭何的第二十五代孫,歷史上赫赫有名的蘭陵蕭氏家族的成員,“少時習周孔,弱冠窮六經”,既嫻熟六藝,又是圍棋圣手;既懂陰陽緯候、卜筮占決,又長于草隸尺牘、騎射弓馬,后又醉心佛教,曾與達摩一晤,把儒家的禮、道家的無和佛教因果報應學說糅合并創立“三教同源說”,在中國思想史上可占一席之地。若只從這方面看,這樣一位文武兼備的帝王,實在是做唐宗宋祖這種偉大帝王的料,然而事實卻證明,他做皇帝實在是選錯了職業。他的六弟蕭宏窩藏兇犯,他最后不僅未加嚴懲反而加封;后來還接納侯景這顆燙手山芋,最后被反噬,弄得自己餓死臺城。他的政治細胞絕沒有他的文藝細胞發達。因此,若從政治上來講,蕭衍實在是不入流,但若從學術上來講,蕭衍定能進入一流的行列。

作為學術“超男”,蕭衍常常和陶弘景探討書法。陶弘景擅長草書,師法鐘繇、王羲之,因此鐘、王的書法也成為他們探討的重要話題。蕭衍曾將鐘繇的書法分別從字的筆畫、間架結構、運筆方法和整篇布局等四個方面總結成十二個字,并和當時人們熱衷模仿的王羲之、王獻之的書法進行了對比,觀點獨到。他認為庸常之輩學習書法都喜歡跟風,人家說鐘繇和王獻之的區別就在于一個是古代的、一個是現代的,一個書體偏肥、一個偏瘦,于是大家伙也跟著這樣說。王羲之自詡書法要超過鐘繇、張芝這些前輩,大家也就跟著信了。在蕭衍看來,鐘繇、張芝的書法無論在筆畫、結構還是章法上,都安排得非常精密;而王羲之雖然學到了鐘繇的長處,但是到自己創作的時候則在安排上不夠周到,而且字勢拖沓,更不用說王獻之了。所以,在他的心目中,王獻之比不上王羲之,王羲之比不上鐘繇;學王獻之好比畫虎,學鐘繇則似畫龍。

在人人都學王獻之的年代,能夠不合時宜地發表如此言論實屬不易。而從后來的歷史發展來看,蕭衍在這方面確實夠敏銳。書法和其他藝術一樣,其中所寄托的是道,王獻之的書法與魏晉玄老思想呼應,飄逸靈動,深受時人追捧。但是,與玄學最后流于空談一樣,不善學習的人空學了王獻之的架子,而缺少精神內核,最終這股風氣衰落。鐘繇、張芝雖然更加古樸而有底蘊,但是年代久遠,作品不多,最終學習的人也不多。倒是有創新但也不乏古意的王羲之慢慢得到重視,為歷代書家所重。從這個意義上說,蕭衍也為扭轉時風、為后世推崇王羲之開了先河。

當然,這些言論也并非是蕭衍信口開河,而是經過了相當深刻的研習。當時他搜集的二王書法作品達到了一萬五千張,只可惜后來其子蕭繹在西魏破城時將大部分付之一炬了。

書癡唐太宗

由于文治武功太過突出,唐太宗在藝術方面的光芒常被人忽視。事實上,他也是一位非常出色的書法家。他自稱學書只學骨力而不求形勢,他于貞觀十四年(640年)書寫的屏風筆力遒勁,為一時之絕。他特別喜歡王羲之的書法,還專門給《晉書·王羲之傳》作“贊”,品評了鐘繇、二王、蕭子云的書法,認為鐘繇盡美而不盡善,王獻之的字營養不良,有“枯樹餓隸”之病,蕭子云則沒有筋骨,而能盡善盡美的只有王羲之。由于太喜歡王羲之了,他多方搜求王的書法,但是“天下第一行書”《蘭亭序》始終未能找到,這讓他牽腸掛肚。據說,《蘭亭序》由王家子孫代代相傳,后來傳到七世孫智永手里,可他出家當了和尚。由于沒有子嗣,他就把《蘭亭序》傳給了弟子袁辯才。唐太宗曾派人問過袁辯才,對方說是在戰火中遺失了。唐太宗不相信,就派了南朝梁元帝的曾孫、監察御史梁翼“臥底”。梁翼琴棋書畫樣樣精通,非常有“文藝范兒”。他化裝成一個書生去找袁辯才。心靈的碰撞很快讓兩人成了知音。有一天,梁稱傾家蕩產購得幾幅王羲之的手跡,請袁辯才同賞。見對方如此盛情,老和尚也按捺不住,將藏在暗洞里的《蘭亭序》真跡拿了出來。過了幾日,袁辯才外出,梁翼竊得《蘭亭序》獻給了唐太宗。得到至寶的唐太宗愛不釋手,據說到自己駕崩的時候仍不肯放手,帶著它進了昭陵。

唐太宗也擅長飛白書,這是一種由蔡邕從工匠刷墻中得到靈感而悟出來的、筆畫中絲絲夾白的書法。貞觀十八年(644年),唐太宗在玄武門大宴群臣的時候寫了一幅飛白書。當時大臣們喝高了,紛紛借著酒勁從太宗手里奪。大家爭紅了眼,散騎常侍劉洎直接爬到御床上抓住太宗的手將書法奪了過來。沒拿到的人眼紅,就說劉洎太過分了,爬御床按律當斬。唐太宗只是揶揄了一句“昔聞婕妤辭輦,今見常侍登床”了事。端午節的時候,按例皇帝會賞賜大臣東西,唐太宗在兩個扇面上用飛白書寫了“鸞鳳”、“蟠龍”等字,賜給了司徒長孫無忌和吏部尚書楊師道。

中唐文學家權德輿曾經對唐太宗的飛白書有過品論,他認為王獻之白而不飛,蕭子云飛而不白,唐太宗集合了兩者之美,縹緲靈動如飛鶴,輕濃得當如蟬翼,實為書中逸品。

當然,唐太宗能夠達到這個境界也與他虛心向學分不開。除了王羲之,在當時書法家中,他非常欣賞虞世南,并引為知己,經常跟著他學寫字,練習過程中也鬧過笑話。他學虞世南,“戈”字常常寫不好。有一次,他寫的一幅字中有“戩”字,他只寫了“晉”字,剩下的半邊讓虞世南填上,然后請魏徵過目,并自夸終于得到虞世南的真傳了。魏徵看了半天,說:“我看只有這個‘戈’字最逼真。”一句話說得唐太宗直冒汗,在驚嘆魏征眼睛毒辣的同時,也感慨無論是學書法還是做其他事,都需要老老實實才行。

正因有如此胸懷,才成就了他極高的書法造詣,也吸引了大批的“粉絲”。其中最瘋狂的要數比唐太宗晚生了兩百多年的高麗太祖,他曾搜集了唐太宗的晉祠、溫泉、屏風等筆跡,集成《真空大師忠湛塔碑銘》,這樣的事情就連國內都沒有。此碑雖然是“拼貼”而成,楷行相間,但仍不失法度。高麗文人李齊賢曾贊其“鸞飄鳳泊,氣吞象外”,看后令人神馳。

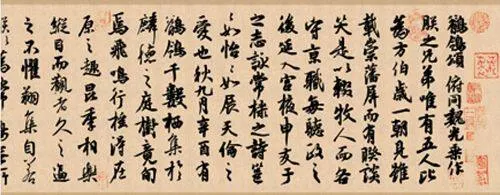

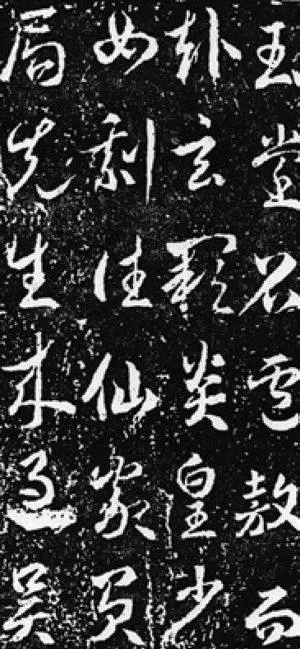

太宗之后,武則天又開啟了新的書風。如同環肥燕瘦的審美觀變化一樣,在她之前,人們喜歡清瘦剛勁的字體,而在她之后,人們開始喜歡肥厚的字體,透露出盛唐的雍容氣象。她最有代表性的作品是《升仙太子碑》。699年,武則天由洛陽赴嵩山封禪,返回時在緱山升仙太子廟留宿,觸景生情,親自題寫了碑文。碑額用飛白書撰寫,蒼勁飄逸,甚有古氣,在存世的古人飛白書里屬佼佼者。碑文效法太宗的書體,用行草書寫,開了以草書刊碑的先河。碑文遒勁婉轉,甚有法度,但是又不失自己的特色,而當時的她已經是七十歲的老嫗,能有這么一手確實不一般。后來的玄宗更是在武則天的基礎上,挾盛唐之威,書法明艷灑脫、豐厚腴美,以“思如泉而吐風,筆為海而吞鯨”的氣勢展示了大唐的煌煌氣象。他唯一存世的作品《鹡鸰頌》也成了稀世珍寶。

文藝細胞發達的宋帝們

宋太宗和宋仁宗在飛白書方面都有很高的造詣。宋太宗即位之后,嘆息五代以后學鐘、王書體的少了,為了不讓這門藝術成為絕響,他在處理政事之余,每天練字到深夜。他練了十年飛白書,感覺學有所成了,才敢拿出來示人。但一拿出來就很高調,他賜給宰相呂端等四大臣每人五卷作品,又寫了40幅藏到朝廷秘閣中。他自我感覺非常良好,自嘆已經“盡其法”了,米芾也曾夸他的書法到了“入神”的地步。不過,長江后浪推前浪,宋仁宗更加厲害,這位樸素節儉而又善于治國的皇帝,除了書法沒什么特別嗜好,所以比他的前輩更加勤奮,寫出來的字也更勝一籌。有一次,臣子李唐卿點了三百個點送給仁宗,自以為已經把所有可能的點法都寫盡了。仁宗也對他特別嘉許,專門寫了“清淨”兩個字做賞賜。恐怖的是,他點的這六個點尤為奇絕,還在那三百種寫法之外。這種不動聲色之舉可以看出仁宗的確會做人,書法也確實一流。也正是帝王們的榜樣力量,蔡、米、蘇、黃這些一流的書法家才層出不窮。當然,宋徽宗趙佶的書法更是了得,其瘦金體纖細飄揚,自開宗派,而且其草書隱然有古風。

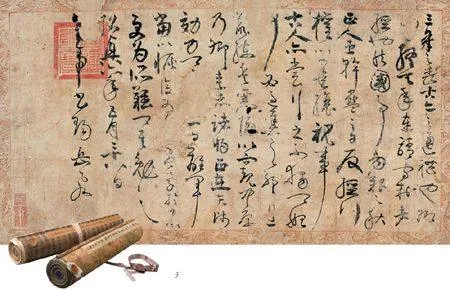

南渡之后,高宗趙構也承襲了祖宗們的傳統,他年輕的時候潛心學習黃山谷、米元章、孫過庭等人的書法,中年以后又專心揣摩王羲之、王獻之父子的書法,從魏晉以來的筆法無不臨摹,融百家于一爐,這從他的《起復詔》中可以明顯地感覺到。

1136年,國難當頭,大將岳飛正為母守孝,為抗擊外敵,高宗親筆寫下此詔請岳飛復出。在這件詔書中,雜糅著晉唐宋以來名家的痕跡,而又一氣呵成,相當可觀。他深入學習兩晉人的筆法,字常常帶著晉人的隸意,但是又非常自然、有古意。詔中的草書筆畫取法唐人,而結構上又是宋人習氣,筆畫尖銳流利的地方,更有黃山谷、王羲之的影子。而他在晚年書寫的石經小楷,除了略有蘇東坡書法肥圓的風習外,全篇活脫脫是溫潤可人的王羲之。周必大贊譽他的書法是神品,說黃山谷不過是筌蹄。宋高宗的藝術細胞高于政治細胞的家族遺傳,沒能讓他的子孫們久享國祚,倒是在書法上發揚光大了。

倡導“標準化”的明清帝王

明清的帝王們大多都喜歡書法。明成祖對自己的書法不自信,因此詔令文書都選字寫得好的人來寫,給以中書舍人的高位;他還專門讓二十多人學王羲之和王獻之的書法。明仁宗喜歡《蘭亭序》,宣宗喜歡草書,孝宗也每天練字,神宗更是把王獻之、虞世南、米芾的作品帶在身邊。明代經過幾代帝王的努力,雖然葬送了江山,倒是在書法領域留下了八大山人朱耷這枝奇葩。他師法鐘、王而又不承襲其風儀,師法顏真卿而又脫胎換骨,加上他曾削發為僧、主持道觀,世事的滄桑、滅國的痛楚在他的心底交織,使他的書法不依傍古人而獨成一格,有一股冷峻而不可企及的高士氣派。

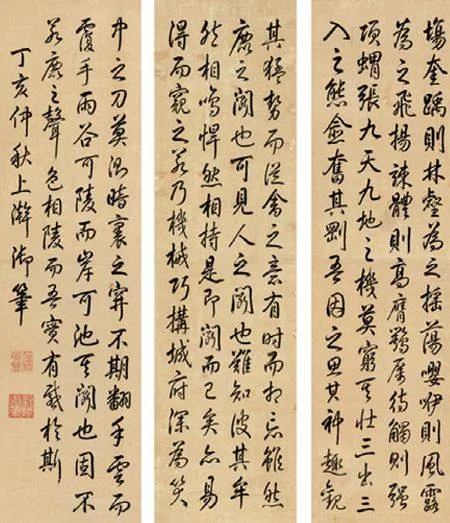

清帝入關之后才操練起書法,但康、雍、乾三帝的書法卻很有可觀之處。康熙極為推崇董其昌,雖然取法不高,但是功力頗深,筆力爽健,有帝王的氣勢。他的字立下了圓勁秀麗的標格,成為清室帝胄們的書學正宗。雍正的書法沉穩勁直,雖然比不上康熙,但是才氣要勝于乃父,而且他的作品筆墨酣暢、韻致斐然,從中透露出其信佛參禪中形成的活躍神思。乾隆的書法比起其父祖輩不僅缺乏剛勁,而且天賦也遠有不逮,所以作品雖然骨力還行,但是品格已流凡俗,偏偏他自視甚高,文治武功都要趕追先祖,所以直到今天我們還可以到處看到他趕追的墨跡。

不論水準高下,明清的帝王們都在追求自己的書寫風格,但是對于千百萬的書生,帝王們則見不得其個性張揚。從明代開科取士開始,“標準化”的書寫就成為考場的規則,它要求考生們都要用楷書書寫,大小一致,而且卷面不能有污損。這種標準化書寫被稱為“臺閣體”,在清朝叫做“館閣體”,是考生們求取功名的必備技能。

而在這種標準化取消之前,還曾有過這樣一個讓人哭笑不得的故事。1904年,清朝舉行了最后一屆殿試,有兩位青年考得不錯,一個是朱汝珍,一個是劉春霖,分別排在第一和第二名。成績出來后,閱卷官員按例將其呈送慈禧“欽定”,誰知慈禧看到朱汝珍的卷子便鳳顏不悅。慈禧喜歡“小清新”的字體,而朱的卷子上卻是粗胖的“重口味”;其次,小朱是廣東人,這讓慈禧想起了康梁亂黨;朱與“誅”諧音,“珍”又讓她想起了珍妃,這么多“罪”怎么可以當狀元·劉春霖則不同了,不僅一手漂亮的唐人小楷清新得不得了,而且名字又能搭上春風化雨、甘霖普降之意,其時正值大旱,急盼一場春雨,再加上小劉是直隸肅寧人,直隸地處京畿,慈禧自然希望這里能夠有肅靜安寧的太平景象了,于是大筆一揮,將劉春霖改成了狀元。

1924年,溥儀被趕出皇宮搬到天津,閑得無聊,扮個落魄文人模樣,到街上以“青巾”為筆名,挨家挨戶求著北京城里的門臉兒:“我給你寫副對聯吧。”這些商戶們沒見過皇帝的模樣,以為是變相討錢的,舍個三五文的,也就換副對聯。可憐溥儀皇帝一天寫了70余副,得錢不足兩吊。第二天,溥儀就派人到市面上回收他前一天的書法作品,凡是品相完好的,以一百銀洋收購!就算出了這么高的價錢,也僅僅收到4副完整的,因為大部分人覺得字寫得一般,在溥儀走后順手撕了扔進廢紙簍里。商戶們紛紛打聽“青巾”是何許人也,如此一般的作品怎么這么值錢,后來才知道“青巾”乃“清帝”的省寫。

“一闋聲長聽不盡,輕舟短楫去如飛。”在這幾千年的造化中,帝王們起起落落如過江之鯽,其書法也如輕舟短歌,你方唱罷我登場,行色匆匆,有的可以在空氣中飄蕩回響,有的則欸乃一聲不復見,我們也只能從殘留的片段中去揣測大意。

回響也好,絕響也罷,當我們再回頭去慢慢賞析的時候,帝王書家們曾經留下的這些文化基因或多或少會讓我們產生渴慕藝術的沖動,在咀嚼前人留下的精神財富的同時,去努力消化吸收,從而創作出屬于我們這個時代的書法,表達出屬于我們這個時代的精