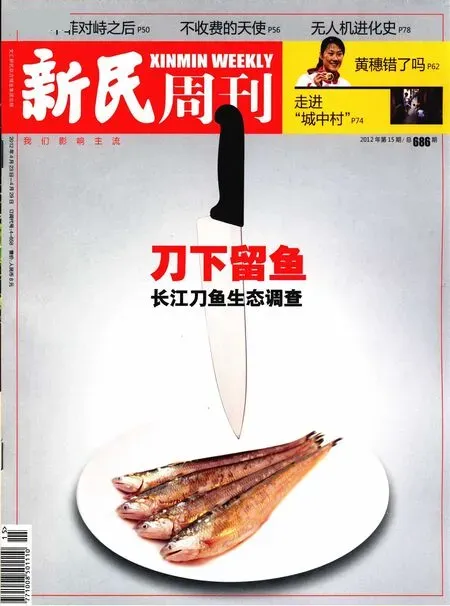

追“捕”長江刀魚

賀莉丹

江刀,曾是在陰雨連綿、桃花逐流水的春天里,中國長江沿岸民眾的廚房中最早端出來的時鮮魚類菜肴,它曾經的稀松平常狀,與而今餐桌上常見的鳳尾魚而言,并無二致。

今年4月2日,江蘇省張家港市永聯漁業隊在長江七干河河口捕獲了一條325克的江刀,拍出了5.9萬元的天價,折算下來,平均每克高達182元。

物以稀為貴。江刀價格的節節攀升,早在上世紀90年代,就已初露端倪。相較于在中國各大超市中擺放的十幾元的鳳尾魚罐頭而言,近年來,長江刀魚的價格已攀升近千倍不止。如今,春食江刀,是某種“地位”的暗碼,也是圈內心照不宣的某種“身份”彰顯。

在上海、北京乃至盛產江刀的江蘇靖江、江陰等地,寥寥幾條江刀湊足一盤,清蒸或紅燒,售價已在上萬元不等——明碼高價,趨之者若鶩。

在物質極大富足的今天,清明時節,春江水暖食江刀,已與普通民眾無緣。

“清明時節嘆江刀!”——即便對于駕船在長江段中常年捕江刀的漁民來說,江刀“粉嫩粉嫩”的滋味已多年未識,這些常年辛勞的漁民偶爾有口福享用的,也不過是重量低于1兩、即便連江刀販子都“看也不看”的“毛刀”或由“毛刀”制成的刀魚餛飩。

雖然2012年的中國長江江刀產量迄今暫無明確統計,但從漁民與江刀漁市中披露的消息已經證明,今年的江刀產量較之去年,下降已為大勢所趨。

連日來,《新民周刊》記者走訪了長江沿岸,從數位常年捕撈江刀的漁民以及當地漁政部門處中了解到,今年長江刀魚的產量下降或為長江禁漁十年來的之最,對于漁民來說,隨著江刀產量的銳減,捕撈江刀成為一門難以為繼的生計。

而令人更為憂慮的是,在被嚴重破壞的長江生態的大格局下,野生長江刀魚恐步長江鰣魚的后塵,或將面臨種群滅絕之險境。

“連影子都看不到”

2012年4月14日清晨5時左右,靖江新港園區夏仕港港口,靖江漁民陳興法與妻子夏英子駕駛著他們那艘120馬力的柴油機動漁船啟航。彼時,夜色正酣,跟往日不同的是,寂靜的長江江面被乳白色的大霧籠罩。

江面浩渺,能見度極低,62歲的陳興法開啟了漁船上的AIS自動識別系統終端。隨著發動機篤篤篤的響聲,這艘航齡為15年的漁船熟練地穿越不遠處的新世紀大橋,向西拐入江陰長江大橋以西的長江江段江刀漁場方向。

一個多小時以后,上述為中小型漁船量身定做的智能導航系統,已經為這艘漁船準確地找到了江刀漁場的位置——這個位于江陰大橋西面的副航道位置的長江江段,也是陳興法多年耕耘的一個江刀漁場。

當天7時許,陳興法夫婦與3位船工在江面先后布下3擔流刺網。幾分鐘以后,這些網格為4.6厘米、網長達數百米的流刺網,宛如巨幅畫卷徐徐展開,探入約30米以下的江底,隨同漫漫江流拖曳開來。此處江流湍急,江水并不很深,流刺網鋪開后恰可深入水底,攔獲江刀。

按照陳興法預估的時段,長江潮水,徐徐而來。這位身著橡膠皮褲和長筒膠鞋的老漁民此時已全副“武裝”地等待。大約9時左右,陳興法下令起網,船上5人合力拉網。

5條江刀在流刺網中不斷掙扎,快速躍出幾道銀白色的光弧,試圖躍出網之掌控,重歸長江,但不到兩分多鐘的時間,魚身即變得筆直僵硬。這是陳興法5人在這個上午的所得,其中有4條江刀重達一兩多,一條2兩多。

“去了5個人,才捕獲了這么點兒江刀,算是一個人捕到了一條。”相較船工們的喜不自禁,陳興法波瀾不驚,老人悶頭抽了口煙,自嘲。

他的落寞,不是沒有原因的。就在今年3月1日開始的江蘇靖江江段江刀捕撈季中,在他熟悉的江刀漁場,陳興法爆出了一個“大冷門”:3月1日,他在長江江面鋪下了今年的頭一網,一無所獲;此后連續8天,他追趕江潮,拉上流刺網后卻發現,全部是空網,連江刀的影子都沒有看到。

“這是往年從來沒有過的。”這個捕魚44載的老漁民強調。

而那段時間,正是江刀一年中價格的最高峰,銷售俏得很。長江上的魚販子們或騎摩托車、或駕快艇,像雷達一樣在每一條捕獲江刀的漁船上找尋“戰利品”,對2.5兩以上的江刀開出的價格在每斤4000元至6000元不等。而在當時,像陳興法這樣一無所獲的漁民,只能望江興嘆。

清明節前,江刀創紀錄的高價,讓陳興法感覺,每次駕船出港,就如同買彩票一樣,需要“撞運氣”。

但今年的低收成,似乎已經注定。在4月13日,陳興法收獲了僅僅3斤江刀,其中大的江刀2斤,小的1斤,“收網后,撈上來的塑料袋、麻袋這種垃圾,比江刀還要多得多。”

而當地另一位捕江刀大戶徐金財,更是遭受重創。從今年3月1日在長江江面撒下第一網開始,徐金財連續30天收上來的,都是空網,“連江刀影子都看不到,搞得急死了!”

62歲的徐金財遇到的收成慘狀,已創最近10年之最,“歷史上從來沒有收成這么差的!”他不停抽煙,神情焦慮地說,“確實沒有辦法,從來沒有遇到過這樣的情況。”

“刀魚之鄉”的尷尬

“現在,一條船上能收到一斤、兩斤江刀,就算不錯了。”4月14日上午,兩個刀魚販子趕到給陳興法的漁船上,給其捕獲的江刀過秤時,撇了撇嘴總結。

就像戰士上戰場需要裝備精良一樣,1997年,陳興法駕駛著他這艘花了20萬元在常熟造船廠造的柴油機動漁船與他新添置的流刺網,在約莫3個月的江刀捕撈季中捕獲了1000多斤刀魚,他成為當時的江刀產量大戶。

而截至今年4月20日,陳興法的刀魚捕撈季就會結束。在4月14日這天,陳興法估算了一下他2012年江刀捕撈季的收獲,他差不多一共收獲了15斤江刀,毛利約5萬元。這相當于他15年前收成的百分之一左右。

在2012年這個春天,長江沿岸從靖江、江陰、揚州到南通的各個城市中,“漁民試捕刀魚一個半小時空網而歸”的消息,處處皆是。

而在從18歲開始就駕船于長江江面捕獲江刀的漁民陳興法的印象中,江刀數量的銳減,已為不爭的事實。在上世紀六七十年代,穿著橡膠皮褲的陳興法與公社其他四五位漁民駕駛著搖櫓帆船在長江江面捕獲江刀,“那個時候,我們用的漁網網長只有3.4米,不及現在流刺網網長的十分之一,但一網下去總能捕到1000多斤江刀,那時我們一條船約3個月的江刀捕撈季中的總產量是110擔江刀,也就是大約1.1萬斤江刀,而且那時候,江刀的個頭也大。”

那個年代,作為漁民公社的捕獲江刀的青年骨干,陳興法得到的獎勵林林總總,諸如紅旗、熱水瓶、茶缸等等。而當時江刀的售價約合每斤0.33元,江刀也實為長江沿岸百姓家中最為常見的春節時鮮菜肴。

關于江刀的個頭,71歲的靖江漁民夏榮安印象深刻,他記得,在上世紀六七十年代,當地漁民捕獲的江刀群中,“3兩一條的隨便都有,我們自己吃,都要吃5兩以上一條的。”那些年頭,夏榮安的那條船在江刀捕撈季中的總產量也在1萬多斤左右。

13歲就開始打漁的夏榮安對于江刀滋味的記憶是,“江刀怎么不好吃呢?魚肉粉嫩粉嫩的!”

而在最近的十幾年間,雖然漁民的漁船設備變得越來越精良,但捕獲江刀卻已經變得越來越困難。

陳興法清楚地記得,“在2000年左右,一網打下去,能捕獲大約十幾斤左右的江刀,就算不錯了。但是那時候也不像現在,現在一網如果能捕到一兩斤江刀,就算蠻好的了。”

與此相應的是,江刀價格的急遽攀升。在今年的清明節前,陳興法賣給魚販的江刀最高價是2兩以上的江刀每斤4000元左右,他賣的價格并不算最高,另一位漁民徐金財今年賣出的最高價格是2.5兩以上的刀魚每斤5000元,這個價格大約為十年前江刀價格的8倍左右。

而這還不是今年江刀賣出去的最好價格,江陰的一位漁民稱,在2010年左右,刀魚價格就躥升至每斤五六千元,2011年最貴買到過每斤七千元,今年的價格最高飆升到了每斤8000元以上。

瘋狂的搶奪戰

距離陳興法的漁船約40分鐘車程的江蘇省靖江市新港鎮漁婆農貿市場,為中國最大的刀魚集散市場之一,也曾晉升為“天價江刀”的重要策源地。

在這里,幾乎每天都是人流熙攘熱氣騰騰。這里幾乎每天有爭搶正宗江刀的神秘來客,他們驅車從上海、北京、杭州、蘇州等地專程購買正宗江刀。

在漁婆農貿市場開店10年的水產店老板顧永忠也明顯感受到了今年江刀貨源的緊張,貨源最緊張的時期是在清明節前,另外,今年的江刀個頭不大。“在今年清明節之前,2兩以上的江刀,其實都很少”,顧永忠的總體感覺是,“江刀一年比一年少”。

“清明前魚骨軟如綿,清明后魚骨硬如鐵”——清明節,是江刀價格的分水嶺,其口感也有變化。清明前的刀魚肉質飽滿,骨頭酥軟;清明一過,就意味著江刀已經錯過了它的黃金銷售價格,它在繁殖后變瘦,骨頭也變硬了;而在“五一節”之后,江刀價格會再次跳水,跌入谷底。此外,江刀也被細分為二兩、二兩五與三兩幾個等級,其間價格相差千元左右,而重量低于一兩的江刀,被當地漁民俗稱為“毛刀”,這種“毛刀”,即便連魚販子也“看都不會看”。

但讓45歲的顧永忠頗為得意的是,今年他進的3兩左右的江刀賣出了每斤5500元左右的價格。在他看來,今年的江刀價格或與去年相當,去年他賣出的最好價格為每斤5700元。

雖然如此,如今的江刀價格與顧永忠在1989年開始從事江刀生意時相比,已有攀升千倍不止。1989年的春天,顧永忠每天都騎15公里左右的自行車、帶著籃子到靖江新港港口的漁民船上去取江刀,然后再拎著大約三四十斤一籃子的江刀回到靖江市區賣,一天跑兩趟,風雨無阻。

江刀易脫鱗,這位當時頭發上都沾滿江刀鱗片、身材高大的魚販清楚地記得,那年江刀的價格是每斤2.6元,現在想來,這是當年的他“做夢也沒有想到的”。

現在,這位經驗豐富的水產店老板并不擔心他店里江刀的銷路,他一邊用手仔細地撥弄江刀身上的冰凌,一邊告訴《新民周刊》記者,他店里的江刀基本上都已被預訂了,“江刀最長的冰鮮時間是3天,我們一般是客人預訂多少,就拿多少貨”。這些神秘的預訂者,包括來自江陰水產品市場的魚老板,他們是江刀大客戶,“有時候,他們一次就會取走30多斤的江刀”;而來自北京、上海、石家莊等大城市的高級飯店則是另一個銷貨渠道,通常而言,散客少,多為熟客。

而在4月12日,清明已過,顧永忠的水產店中,3兩左右的江刀價格已回落為每斤1100元至1200元不等。而在新港鎮漁婆農貿市場的每家水產店幾乎都以江刀為招牌,招攬生意。這一天,本刊記者了解到,這里3兩左右的江刀價格在1100元至1400元不等。

在這個喧囂的農貿市場,一些高級轎車、運貨三輪車、摩托車靜靜泊在市場門口,車主們慕名而來,求購正宗靖江江刀。因江刀緊俏,如無預訂,他們即便出高價,也可能空手而歸。

靖江,位于江蘇省中軸線與長江交匯處,南與江陰、蘇州、無錫隔江相望。這個人口不到70萬的縣級市,也是遠近聞名的“長江刀魚之鄉”。

這個美譽,是由靖江的地理位置和長江刀魚的洄游習性決定的。江刀屬于典型的洄游魚種,平時棲息地在淺海,每年春夏間沿著江河溯水而上產卵,幼魚秋后游回大海,性腺開始發育成熟時再進入長江逆水洄游,如此年復一年。通常在每年的一二月份,長江口、舟山一帶就有被俗稱為“毛刀”的小刀魚,但味并不佳;“毛刀”溯流而上,在洄游途中,水流的刺激加速了江刀的性腺發育,而因海潮涌入長江口的最遠點恰在靖江新港附近,到約三四月份,長江中的江刀因為特殊的地理環境,會在這里匯集成群,而洄游至靖江的江刀,魚體所含鹽分也逐漸淡化得恰如其分,加之性腺開始加速發育,故曰,“此處江段所產江刀味道最美。”

“如刀江鱭白盈尺,不獨河豚天下稀”,元代王逢在《江邊竹枝詞》中對刀魚贊賞有加。“肩聳乍驚雷,腮紅新出水,以姜桂椒,末熟香浮鼻。”宋代名士劉宰也曾作《詠江鱭》一詩盛贊江刀之鮮美,這首詩,就作于劉宰那次送別朋友的刀魚宴上。

而當地熟知水產市場的人士稱,鑒于今年靖江本地所產的刀魚少之又少,“有的魚販一天最多也只能收到四五斤本地江刀”,而一些在上海崇明陳家鎮團結沙港長江入海口處捕撈到的“海刀”以及安徽巢湖等地捕撈的“湖刀”,被放到靖江本地的江水中“過過水”,“擦擦背”,充當靖江江刀。

饕客們熟知,海刀、湖刀的外形雖與江刀差不多,但味道相去甚遠,其價格也有天壤之別,比如,江刀入口細膩豐腴,而海刀肉質較硬。

江刀肉嫩味鮮,有“天下第一鮮”之美譽。“食鯽魚及鱘鰉魚有厭時,鱭則愈嚼愈甘,至果腹而不能釋乎。”清代美食家李漁就如此描寫過刀魚。清代另一位美食家袁枚的《隨園食單》里講述的一種烹飪刀魚的方法是清蒸刀魚,袁枚提及,“刀魚用蜜酒釀、清醬放盤中,不必加水,用火腿湯、雞湯、筍湯煨之,鮮妙絕倫”。而在靖江當地的百姓家中,至今最喜食用的為紅燒刀魚,另一種食法,是江刀餛飩。

但如今,尋常百姓“春食江刀”的江南民俗成為了一種記憶。在這個春天的每一天中,靖江的漁婆市場與隔岸的江陰璜土附近的小湖水產市場都在上演著天價江刀的競爭戲碼。江刀,甚至成為某種秘而不宣的“送禮佳品”,那些端坐在高級飯店的桌前享用一碟清蒸江刀的食客,并不會了解到江刀的層層轉運,也無需親自出面參與搜尋江刀的過程。

在江陰的一些高檔酒店,一盤清蒸江刀售價都是稱重按兩計價的,若一盤盛上不過3條到4條江刀,重約1斤左右,這盤刀魚的價格動輒上萬元。

困頓的漁村

春日寂靜,靖江新港園區夏仕港附近的漁村中,一場喪事,在吹吹打打的哀樂中舉行。當地漁業公司一位44歲的漁民,在今年4月份受雇至張家港附近的水域捕撈江刀時,因江面船只密集,擔心其漁船被撞,拖曳之際不慎跌入江底而亡。

這起悲劇事發偶然,默默如一短片。簇新的花圈還擺放在那幢四層住宅樓的一處門房前。漁民年輕的妻子臉色蠟黃,抹著眼淚,跟一些前來悼念的親友話別。

悲傷如大浪淘沙,會被時間沖刷。漁民繼續出港追逐潮水,捕撈江刀。生計問題,是漁民們的主要考量,江刀就是他們一年中“靠水吃水”討生活的最主要來源,而江刀不斷被刷新的高價,宛如給寒素的生活打了一劑強心劑,也無疑加速了悲傷被忘卻的過程。

而事實上,江刀距離這些面目黧黑的漁民的距離,已經越來越遠。熟悉長江江段的漁民陳興法在今年甚至都還沒有嘗過江刀的滋味,他的記憶停留在四五十前“江刀多得不得了”的時候,那個年代,他可是“連吃都不要吃的”。如今,談起江刀的特別滋味,陳興法嘴巴一咂,反復說的不過是,“鮮得不得了!要是不好吃,刀魚怎么能賣到幾千塊到上萬塊一斤呢?”

而等到4月14日上午11點半左右,陳興法的漁船駛進港港口后不過十幾分鐘,騎著摩托車、聞訊而至的魚販子開出的一口價是:5條江刀,共1000元——這個價格,已跌為今年清明節前江刀價格的五分之一左右。

蘇靖漁03808號漁船上,流刺網鋪了一甲板,陳興法給《新民周刊》記者算了筆賬:跑當天這趟柴油耗費約500元,開給3名工人人工費是每人100元,共計300元,此外,除去飯錢與漁船、漁網維修費,“已經所剩無幾了”。按目前市價,買一擔流刺網,需要1.5萬元左右,一般一艘船需要配備3擔流刺網,且每次捕撈后,基本需要修補漁網,“就像戰士打仗需要子彈一樣,捕江刀的漁民怎么能缺少流刺網呢?”他反問記者。

而陳興法全家的收入,跟今年這幾個月的江刀捕撈量命脈相連。他還記得,在1996年左右,江刀曾為陳興法家帶來過很好的收益,他獲得的毛利約為20萬元。現在,那些好日子如同流水,一去不返。

而陳興法在今年的收成,已為當地許多漁民所艷羨。

隨同陳興法的漁船一同出港的另一位漁民徐金寶,臉色陰霾,悶悶不樂。這一天上午,徐金寶連江刀的影子都沒見到;而此前一天即4月13日,他駕船出江,也不過捕獲了一條重量約為1.9兩的江刀,按照給魚販子每斤600元的價格,折合不到120元。

徐金寶在今年江刀捕撈季中慘遇的“滑鐵盧”,在靖江新港的漁民中比比皆是。

另一位靖江漁民陳躍根,干脆將他的漁船泊在長江江面,候了3天,3趟江潮已過,截至4月14日上午,陳躍根也不過捕獲了江刀6條,“總共也就一斤半重,賣了1500元。我們光柴油就用掉了1000元,還不包括開給工人的人工費用。”陳躍根的眼睛中血絲密布,忿忿難平。

50歲的漁民戴天榮則給本刊記者攤開了他的賬本,這份寥寥數筆的記錄顯示,這位漁民從3月20日開始的江刀捕撈季中,9次空網,共收獲了區區8條江刀。

4月13日清晨5時,漁民徐金財和妻子帶著3名船工駕著他們那艘80馬力的柴油機動漁船出港,“撞運氣”,截至當天9點左右他們收網,僅僅捕獲了2條江刀,賣給魚販子折合千元左右,除去柴油費四五百元和人工費后,幾乎沒有盈利。而次日,徐金財再次出港,也僅收獲江刀1條。

徐金財也明白,捕江刀是越來越難,“搞一年,是一年。”而徐金財23歲的兒子徐建早就作別父業,進了工廠打工。

一位在附近的新世紀造船廠上班的漁民二代,手插褲兜,叼著“南京”牌香煙說,做漁民起早貪黑,太辛苦了,江刀也越來越稀少,當地35歲至40歲以下的年輕人,都不會再去捕江刀,選擇去一個工廠打工,反而穩定收入,比如他,月收入就有2000多元。

不僅是徐金財一家,當地漁民的第二代,大多都已轉行。陳興法有兩個兒子,一個39歲,一個37歲,都在靖江市當老師,“他們已經連船都不會開了。”陳興法感嘆。這位老漁民曾駕船從父輩那里承襲的手藝即將失傳。

十年限捕

“一條刀魚的生命,要有多堅強?每年春天,它要穿越千張網,從海洋溯游長江而上產卵,繁殖后代,第二年夏天,再順流而下,在長江入海口的咸淡水交匯處做適應性停留后回到大海。”江蘇靖江市農業委員會水生動物疫病預防中心主任、高級工程師黃平告訴《新民周刊》記者。

自2002年起,每到長江刀魚洄游繁殖季節,國家實行限捕。2012年,長江的禁漁期從4月1日開始至6月30日結束。在禁漁期內,只有持有刀魚專項(特許)漁業捕撈證的漁船,才能捕撈刀鱭(刀魚)。

以靖江市為例,持有刀魚特許捕撈證的漁船的捕撈時間以江陰長江大橋為界而有所不同:江陰長江大橋以東為3月1日至4月20日,江陰長江大橋以西分別為3月5日至3月31日和4月15日至5月10日。

靖江市農業委員會漁政站站長顧樹信告訴《新民周刊》記者,靖江市今年一共發放了86張刀魚特許漁業捕撈證,這個數字與2011年和2010年的相同。

這個春天,57歲的靖江新港村村民殷鳳美每天騎著一輛摩托車在新港港口區域來來往往收江刀。殷鳳美在當地收了30年的江刀,跟當地漁民混了個臉熟。這個風風火火、嗓門高昂的女人至今記得,在30年前的一天,她以每斤10元的價格從新港港口一次就收到了315斤江刀,這些“很大、很漂亮的”江刀是她用一輛三輪車才拖回來的,她后來以每斤11元的價格全部賣了出去。回憶此幕,她作張開雙臂之狀,以形容當年產量之巨。

而到了今年4月13日這天,殷鳳美騎著摩托車,趕了個早,在幾條漁船上也不過只收到了8.7斤江刀。

翻閱史料則可知,長江刀魚的捕撈產量曾占長江魚類天然捕撈量的35%~50%,其中長江江蘇江段所占比例更曾高達70%。

這段歷史,已成過往。在江刀價格飆升的背后,是其種群數量的逐年銳減。

靖江為江刀主要產區,靖江市農業委員會漁政站站長顧樹信給《新民周刊》記者提供了一份清晰的靖江江刀產量表:1998年,江刀的產量是123噸;2001年,產量為217.6噸;2010年之后,江刀產量基本銳減為百噸之內,這年江刀的產量約為80噸,2011年的江刀產量銳減到約10余噸。

需要提及的是,上述所有對江刀產量的估計,均為估算值。“簡單來說,以靖江為例,這些年的靖江江刀產量都是由靖江各個鄉鎮報上來的,其中包括靖江的漁船產量加上靖江江域的各種插網、套網等其他捕撈工具所得的全部產量的總和。”顧樹信表示,對于江刀產量,目前的總體估算“比較模糊,只能接近實際產量”,因為一部分的數據是由漁民上報而得的,在統計方面,他們遇到的一個困境是,一些漁民并不愿意如實填寫江刀捕撈數量,這涉及到資源費的繳納問題。

但江刀產量下降,已為共識,散見于零星資料中。據江陰市志記載,江陰長江刀魚年捕獲量在1956年為最高,達174噸,至1987年也有106噸;2002年以后,年產量則不足百噸;2011年江陰刀魚的捕獲量不足0.5噸,僅為高產期的0.28%。

而目前一組流傳甚廣的數據,則來自于長江刀魚的權威研究機構中國水產科學研究院淡水漁業研究中心,這也印證了江刀產量呈急劇下跌趨勢:1973年長江沿岸的長江刀魚產量為3750噸,1983年約370噸;2002年后,江刀年產量不足百噸。

中國水產科學研究院淡水漁業研究中心資源研究室主任施煒綱已無法向記者提供2002年之后的江刀總體年產數據,2012年4月16日,他告訴《新民周刊》記者,目前的一個總體格局是,十年以來迄今,還沒有對于長江刀鱭資源的全江專項調查,“相關資料更是少之又少”。

但江刀資源量的急遽下降,已是事實。“當然,現在長江刀鱭資源量的這種下降情況,是很不正常的”,在施煒綱看來,“長江刀鱭這種野生種群滅絕的可能性是完全存在的,現在就非常危險了。”

熟悉基層漁政工作的顧樹信則認為,每年春季,江刀都要由海洋沿長江溯流而上,“目前的問題是,在海洋中對于刀魚根本不禁捕,這使得這些刀魚產卵群體還沒有游到長江,就已開始被捕撈了。”

在他看來,當今的“酷魚”手段比比皆是:一種在海面就被布下的帆張網,宛如甕中捉鱉一樣捕獲刀魚產卵群體,刀魚一進去就出不來了;而另外一種布于江面的套網,網眼的最后一段甚至小拇指都穿不過,對江刀的殺傷力極大。

而在一些魚類保護學者看來,10年限捕,更似“追捕”。每年清明前后,刀魚上市時分,長江各個江段,已經布下天羅地網,除使用正規的捕魚船上的流刺網外,小拖網、深水網和插網,林林總總,伺機而待。

一些當地漁民告訴本刊記者,正規漁民僅會用流刺網捕獲江刀,而小拖網則為一些不法人士所用,這種被漁民們稱為“斷魚子魚孫的網”,手法極其殘忍,能將小刀魚苗、小蝦乃至魚卵一網打盡。而此種情況,存在于長江江面長達20多年。

讓黃平印象深刻的是,鑒于人工養鰻未解決繁殖問題,鰻苗被稱為“軟黃金”,在1986年、1987年左右席卷捕撈鰻苗潮中,刀魚也深受其害,由于捕撈鰻苗的季節與刀魚苗返回海洋的時間重疊,對刀魚苗的殺傷很大。

而今年來轟轟烈烈的沿江開發與航運發展以及沿江污水排放現狀,不容忽視。

而漁民陳興法們居住的漁村,宛如一個被遺忘的棚戶區,近三十年并無變化,有變化的是新世紀造船廠建起來了,船廠巨大的吊臂一刻不停地忙碌,帶來叮叮咣咣的巨大噪聲,捕撈季中,漁民們清晨從被數年噪音震出明顯裂痕的樓房中出發,下到港口開他們那些頂棚上都積著一層厚厚鐵砂灰的船中啟航。人尚如此,魚何以堪。

56歲的漁民戴紀福和他52歲的妻子孫大妹,每逢江刀捕撈季就住在漁船上,而現在,他們要駕著漁船,離港開上十幾分鐘,到長江口取飲用水,港口附近的水面總是漂浮著塑料袋等垃圾,渾濁不堪,根本無法飲用,在他們的江刀捕撈季中,捕撈上來的垃圾比江刀還多。

而在老漁民的夏榮安的記憶中,再往前推40年,“長江的水是清甜的,舀起來就可以喝。”而那個時候,他往往在長江江面駕著搖櫓漁船,感覺煙波浩瀚,視野開闊,而現在,隨著碼頭、航道的越來越多,“長江更像是一個港口了。”

對于江刀數量的幾何級下跌狀況,施煒綱認為,這主要源自環境污染與人工捕撈兩方面的因素綜合產生的結果,“我個人認為,環境因素還是一個主要因素。因為現在的捕撈產量跟歷史上的捕撈產量相比,也連一個零頭都不到。就是說,即便現在全江的漁民全部停止捕撈江刀,剩下的這點產量也僅為歷史產量的一個零頭。原因在于,現在作為刀魚通道的長江就像變成了一條‘人工運河,人工干預的因素太多了,河口造橋、深水航道拓深、沿江各省份建水利工程,都離不開長江這份天然資源。”

此種景況,環環相扣,冰凍三尺,非一日之寒。生態堪憂之下,江刀僅為長江水質的測驗坐標系之一。

或步江鰣河豚后塵?

銳減的不止有江刀。45歲的漁民李國芳至今清楚地記得,大約在27年前,她哥哥結婚時,曾給其丈母娘送了兩條鰣魚作為賀禮,平均每條重約七八斤。而漁民戴天榮的記憶則定格在20年前,那年,他捕獲了一條長江鰣魚。而近年來,長江鰣魚是“看都看不到了”。

消失的不獨有長江鰣魚。靖江市農業委員會水生動物疫病預防中心主任黃平還記得,在1967年,他表妹出生,家里實在沒菜,就燒了兩條河豚待客。那個年代已經遠去。在今年的江刀季中,陳興法的漁網意外收獲了一條肥壯的、重約一斤多的長江河豚,它被小心翼翼地養在了一個淡綠色的臉盆中。在這個春天,長江野生河豚已極為罕見,“萬金難求”。這條河豚最終會被送到哪個城市,成為哪個有“身份”的人士的盤中餐,陳興法最后無從得知。

在施煒綱看來,現在江刀的洄游距離已經越來越縮短了,這發出了一個危險的信號。從上世紀90年代初,湖南、湖北江段基本上找不到洄游的江刀了;到1996年左右,江西、安徽江段也形成不了江刀魚汛了。施煒綱提醒,長江鰣魚便是“前者之鑒”。跟江刀相似的是,長江鰣魚當年也是數量銳減,洄游路線縮短,而后徹底絕跡。

“江刀洄游路線的縮短,就表示它們從海洋里過來的種群群體數量減少了,這樣一來,它們就沒有必要游到長江以上很遠的地方去了;而如果從海洋中游到長江的江刀種群群體數量相當之多,它們根本不可能擁擠在一個狹小的生活環境中,這也迫使它們不斷地往上洄游,找到更合適的生存地。”施煒綱解釋。

“再這樣下去,江刀沒有,是遲早的事情。”漁民戴天榮已經有所警覺。這也是黃平擔憂的狀況。

按照當地政策,在男性漁民年滿60歲、女性漁民年滿55歲以后,他們每月平均約有300元的生活補貼。漁民戴紀福和他的妻子孫大妹再過幾年,就年齡“達標”了,相比飛漲的物價,讓他們惴惴難安的是,“如果江刀沒有了,我們怎么辦呢?”

而如果在這一天來到之前,漁業管理部門是否會痛下決心完全全長江流域禁捕江刀?而若真有那么一天,沿江漁民生計問題如何解決?這不啻為一個復雜艱難的命題。