樂籍制度研究的意義

項陽

謝耀華先生!借助中韓建交二十年音樂學術研討會這個平臺對我20年來樂籍制度研究做一個階段性小結。

一、樂籍制度研究概況

自1991年冬季我接受中國藝術研究院音樂研究所所長喬建中先生給的《中國音樂文物大系·山西卷》考察編輯工作任務,在走遍山西一百多個縣區對靜態音樂文物考察過程中接觸到樂戶后人群體、并由此產生濃厚研究興趣始,到樂戶研究文章在1995年秋,中國藝術研究院音樂研究所舉辦的“首屆鼓吹樂學術研討會”上問世,接觸樂戶后人群體距今有20年,第一篇研究文章發表有16年?穴《山西樂戶考述》,刊《音樂研究》1996年第1期?雪;到中央音樂學院跟隨袁靜芳先生以《山西樂戶研究》為題做博士學位論文完成距今也有12年,對區域性樂戶群體的后人考察、對相關文獻系統梳理、進而上升到樂籍制度層面整體研究;從順訪考察到博士學位論文,再到完成兩個國家社科基金課題(藝術科學規劃項目:《山西樂戶研究》99CD25、《中國樂籍制度研究》03BD032)直到當下。在20年間,我們在這個學界認知“空白”的領域取得新收獲主要體現在以下數點:

1.通過文獻的系統梳理勾勒出從南北朝以降直至清雍正年間樂籍制度從生發、演化、持續發展乃至走向解體的整個過程。

2.厘清在樂籍制度下中國傳統社會中音樂文化以“專業、賤民、官屬樂人”承載為主導脈絡。換言之,凡國家意義上專業音聲形態的創造和使用大多與這個專業群體息息相關。

3.這個群體承載國家意義上禮樂與俗樂兩條主脈。禮樂涵蓋五禮(吉嘉軍賓兇),既有雅樂類型(國樂,以金石樂懸領銜)又有鼓吹類型(涵蓋鹵簿、道路、威儀、警嚴以及教坊大樂、丹陛大樂、本品鼓吹;樂隊組合在不同歷史時期以觱篥、嗩吶、打擊樂器領銜);俗樂涵蓋不同歷史時期的多種音聲技藝類型(歌舞、器樂、說唱、戲曲等等),只要是國家主導專業層面應該就是這個群體的創承。特別是對明清時代吉禮用樂中宮廷與各級地方官府上下相通的所謂“通祀”與“群祀”等國家祭祀對象儀式用樂(涵蓋儀式程序和祭祀場合)的把握,更顯現這個群體承載國家禮儀用樂的地方性存在,正是這種國家制度規定性的上下相通性,方導致包括吉禮用樂等多種國家禮樂類型被民間接衍,如此改變學界既有禮樂限于宮廷,宮廷不再,國家禮樂也消亡的認知。

4.這個群體因應社會音樂生活的需要,宮廷與各級地方官府中均有存在,從而構成全國具有相對統一性龐大的用樂網絡體系,相當多的音聲形式和樂曲本體承載顯現出相通性,這也就是中國傳統音樂文化既有整體一致性又有區域豐富性的意義所在。

5.通過對樂籍制度下這個在籍官屬樂人群體承載諸多相通性音聲技藝形式和音聲本體的揭示與把握,對學術界既有“宮廷-民間”二元論思維定勢提出質疑,對地方官府用樂機構與官屬樂人承載這一重要環節著重把握與辨析,正是由于國家制度層面的規定性以及樂作為音聲形態稍縱即逝的特殊性,各級官府必須有這樣一個群體活態承載禮樂與俗樂以為不時之用,樂人們的承載定然不會全盤松散、而是具有體系內相對規范性傳承面向社會傳播的意義,各級地方官府中官屬樂人群體客觀存在。

6.正是在這種意義上,在樂籍制度下作為中國主流文化中音樂的傳播方式應該是制度下的組織傳播與自然傳播相結合,要打破既有看不到歷史語境、要么以當下認知古代、要么僅是停留在自然傳播層面的認知理念,明確在沒有現代科技手段以為用的前提下,在國家層面上制度與組織形態傳播的有效意義。在封建大一統的理念之下,樂文化也概莫能外。我們在研究中把握了唐代“輪值輪訓制”、宋代“教樂所”以及高級別地方官府培訓樂人向王府、多級地方官府輸送的相關文獻,也正是在這種體系內傳承面向社會傳播的意義上,各地多種音聲技藝形式以及音聲形態和作品具有一致性的內涵方能夠得到有效解釋,這是各級官府衙前樂人承載然后向社會擴散的意義。如果只是對一時一地加以考察,顯然難以整體認知;只有全面把握以行比較,方能夠有整體一致性以及區域豐富性的感受。在整體中把握區域,在區域中把握大傳統的存在。

7.既然樂籍制度具有全國性意義,探究樂籍制度下音樂本體中心特征方面所顯現的整體一致性尤為必要。雖然音聲形態本身具有時空特性,但由于這個全國性官屬樂人的群體存在,其承載的音聲技藝形式和音樂本體應該顯現多層面整體一致性,諸如宋元以降樂籍承載所謂“四十大曲”與“小令三千”,結合明清乃至民國時期多地官屬樂人及其后代所保存的曾經是為“官樂”的手抄本記有所謂“男記四十大曲,女記小令三千”相印證,以及我們進一步論證諸如曲子是為多種音聲技藝形式之母體意義,如此顯現出各地所有相通性的音聲技藝形式和樂曲則不難理解,這是作為國家意義上的用樂傳統導致這種本體中心特征一致性的道理所在。

8.在樂籍制度下,應把握不同級別官府用樂的相通性與差異性。應該說,高級別官府由于官屬樂人眾多,其承載的禮樂與俗樂音聲形態也具有豐富性意義,相應低級別的官衙則不具有這種豐富性承載。舉例說來,多種文獻顯示州以上官衙中有樂營的存在,官屬樂人眾多,因此會有戲曲等多種音聲形式的演出,而作為一縣之地,文獻記載樂戶僅有數戶,也就很難承載這種相對大型的專業性俗樂演出。當然,我們要將樂籍制度解體之后的狀況區分認知。

9.既然樂籍屬于國家制度下的普適性存在,國家意義上的用樂由這個群體普適性承載,在“普天之下莫非王土,率土之濱莫非王臣”的國家理念下,邊地只要是有國家相應級別的官府所在,包括土司府、宣慰司府、軍民府等等,也必須依照國家制度擁有官屬樂人承載相應的國家體制下的用樂,這也就是我們能夠從歷史上的邊地把握與中原用樂相通性的意義所在(包括用樂形式、樂隊組合、甚至樂曲本身,所謂“納西古樂”以及“祿勸土司府禮儀樂”等等即是很好的例證)。

10.從樂籍制度的視角對周邊國度禮俗用樂的狀況加以考量,在歷史上的不同時期,凡與中土有著依附、主屬等多種關系的國度,或多或少都接受了中原國家制度下的禮俗用樂機構和音聲本體,諸如當年朝鮮半島、日本、越南等等。我在《山西樂戶研究》相關章節梳理的文獻表明,這些國度無論其禮樂和俗樂乃至相關掌管樂的機構都與中土的制度有著密切關聯,這也就是我們在上述國度能夠看到多種中土所具有的音聲形態和樂曲的道理。學界在對制度缺乏整體認知之時,對這些現象更多以一種偶然性認知,殊不知真是應該關注制度層面上的“國家”意義。當然,就這些講來還應該繼續深入進行考辨。

11.作為實施了一千又數百載的樂籍制度,那些“罪民”們一旦進入這個群體則“終身繼代不改其業”,甚至在娘肚子里即為“奴胎”,他(她)們在體系內對多種音聲技藝形式承載有著技藝的延續性,代代相承且不斷創造,甚至王朝的更迭對這種體制造成的影響也不大,如此使得中國音樂文化具有貫穿性、演化性、持續發展的意義(某一階段顯現的差異不足以動搖整體脈絡)。

12.把握樂籍制度解體過程非常關鍵,對這個過程論證清楚將對國家意義上的禮樂和俗樂如何進入“民間”產生至關重要的認知,曾經的官屬樂人們將其承載在轉而服務于“民間”之時則意味著國家用樂活態被民間接衍。

我們經過多地采訪樂戶后人了解到,他們的祖上或為府衙、州衙、縣衙服務,隨樂籍制度解體,這個群體在官府主持下被分散到各個鄉鎮以為“坡路”(禮俗用樂服務區域),這就成為樂戶后人的“衣飯”。與此同時,這些分散于各鄉鎮的脫籍樂人們還要到官府中輪流或義務、或有少量報酬地應差,如此將既往只用于官府的禮制儀式以及儀式中的用樂既服務于官府又服務于民眾,這就形成“官樂民存”(包括鼓吹樂、說唱、戲曲等多種音聲技藝形式),當下許多地方所謂“民間音樂”中相當部分在歷史上曾經是為“很不民間”的音樂正是如此道理。

歷時性地接通國家與地方、官府與民間,相當多民間禮俗是傳統意義上國家禮制的俗化顯現便可昭然。禮俗中諸如各種廟會(城隍、關帝、先醫藥王、文昌、龍王、東岳、真武、炮神、窯神等等多屬于國家祭祀中上下相通的“群祀”或“通祀”部分,除此之外的多種民間信仰也多具國家祭祀擴大化的意義,從地方志書中可以把握有些屬于地方官府區域性祀典,畢竟相當層面的儀式儀軌以及用樂具有相通性內涵)、過三周年、葬禮、開業、慶典、上梁、婚禮等等都有儀式儀軌,在這些儀式儀軌中用樂成為必須,如此,則將國家意義上的禮制儀式用樂“傳統”服務于民間(當然要關注演化與變異的狀況),這在某種意義上是一種“文化下移”。也就是在禮俗儀式用樂的“必須”中,在鄉間社會血緣、地緣、親緣關系相對穩定性的存在中,在文化認同中,傳統音樂文化主脈得以延續。

13.正是由于樂籍制度下官屬樂人群體承載社會主流音聲技藝形式及其作品的把握,社會上包括宗教(涵蓋多種民間信仰)在內當需要音聲技藝形式以及音聲形態之使用時(涵蓋音聲供養與音聲法事,諸如放焰口、宣卷、拜懺等),也要或有參照、或直接“拿來主義”地使用,文獻記載諸如佛教等多種用樂現象與教義、戒律具有矛盾性,如此引發探究之欲望,對相關形態辨析過后形成新的認知。

我們在對佛教與道教等儀式及其音聲形態進行相關辨析之后發現,這兩種宗教的許多儀式其實對國家禮制多有借鑒的意味,其所用音聲也在相當程度上實施拿來主義。那么,這兩種宗教究竟在怎樣意義、多大程度上對“世俗”社會的音聲形態借鑒以用應該刻意關注。這也就是我在課題中把握佛教、道教儀式用音聲形態(包括樂隊組合)并辨析諸如佛教戒律與諸種音聲使用之矛盾性的意義所在。以佛教為例,釋教東傳音聲使用的諸多矛盾性之演化過程我們已經做出系列辨析、并產生了系列新認知。

對于當下相當數量民間信仰儀式用樂多聲稱源自佛教與道教也值得考量。所謂“俗禮多依佛,居人欲貴僧”①者,這里是指作為俗化的禮與佛教相關聯,那么中國民間多種俗禮又何嘗不是“俗禮多依道”者?從國家意義禮制儀式用樂中走來,融入佛道再轉為“世俗民間”呈現如此狀況,佛道之禮儀又何嘗未有借鑒國家禮制儀式以及儀式中的用樂呢?對這兩種主要宗教歷史上音聲形態以及當下形態的把握,都顯示出與“國家”用樂密切關聯的意味,如此形成鏈環。

二、對研究方法論的探索與應用

1.歷史人類學方法論的應用

作為中國樂籍制度的探究,重在將當下樂人承載傳統活態與歷史形態產生對接,僅僅孤立地對文獻梳理和對活態音聲形式認知都難以有深層次地把握。這種制度延續了一千又數百年,官屬樂人雖然身份低賤卻是宮廷與各級官府不可或闕,因此,當這個為官府用樂的群體轉為民間禮俗用樂以及自主搭班承載多種音聲技藝形式之時,要透過活態把握與歷史的內在聯系,必須兼顧發生、發展之時的歷史與當下兩端,然后探究其演化關系。在這種意義上,我們更注重歷史人類學方法論(音樂學界稱之為“歷史的民族音樂學”方法論),這就是在調整知識結構、梳理文獻、建立起“歷史觀念”的基礎上,重點從文化人類學與歷史學相結合的學術理念、即歷時與共時相結合的角度對多種音聲之活態存在進行實地考察與辨析,如此能有效認知兩者之間的密切聯系。

2.功能性、制度、為神與為人兩條脈絡的認知與把握

從這些視角認知,最為重要的一點是要將音樂形態作為文化的有機構成,而不僅僅是作為藝術的層面,這樣我們既能夠把握藝術本體、又能夠從多種用樂功能性的意義考量。主要體現在樂之社會功能、實用功能、審美功能、教育功能等諸多層面,僅從哪一種功能把握都存在認知的明顯缺失。

在上述功能意義上,引導我們從傳統國家制度、民間禮俗以及為神與為人兩條脈絡認知與把握。在這樣認知的情狀下,將制度、樂人與音樂本體相結合,探索與既往研究不同的新路徑。

3.把握中國音樂文化禮樂與俗樂兩條主導脈絡

一直以來,音樂史學界以“主流論”的學術理念主導,即縱觀歷史,每個時期彰顯以及新現不會漏掉,但對某種現象的演化發展卻常常置之不顧,這種研究方法在學科建設的初期的確很有效,但隨著研究的深入則顯現缺失。比如,既往我們對于中國禮樂制度的把握常常局限在兩周,似乎戰國“禮崩樂壞”之后這禮樂便失去了既有的光彩,依“主流論”,禮樂在漢魏以降成為配角或不彰;再如,兩周時期闡述俗樂篇幅甚小,反正不是主流,而漢魏以降卻適得其反。這樣撰史至少從文獻學以及社會整體視角沒有真正把握歷史脈絡。試想,漢魏以降官書正史何以多用禮樂與俗樂兩條脈絡貫穿?我們何以對這種貫穿視而不見?基于歷史地考量,我們真是應該建立禮樂與俗樂兩條主導脈絡并存的學術理念。樂本無所謂禮與俗,是周公“制禮作樂”使禮樂彰顯(夏商禮樂以為先導)的同時也奠定了俗樂的意義。如能認同這種理念,我們恰恰要對兩周俗樂脈絡及其發展進行梳理,如此方與漢魏以降相接;而禮樂之脈絡也不應局限于兩周,更應該下探系統貫穿至整個傳統社會。禮樂代表國家在場(宮廷與地方官府相通,民間接衍依然有國家存在之意義),俗樂領軍世俗日常,這兩條脈絡其實是相輔相成、并行不悖、互為張力前行的樣態。

4.發生學的意義

發生學原本是自然科學中的一種理念,社會科學屬于借用。我們所理解的發生學內涵,是對一些有著悠久歷史文化傳統當下存在的現象進行界定把握,然后回溯至這種現象的源頭,對其生成之時的多種因素進行辨析,認知其歷史語境,再后是在把握主體特征的前提下對其歷史演化的多層面行貫穿式考量,看當下樣態保留了哪些“基因”,產生了哪些變異。也就是在這種意義上,深層次考辨多種現象以為集合體,架構中國傳統音樂文化整體發展脈絡。無論《山西樂戶研究》、《中國樂籍制度研究》,還是《秦淮樂籍研究》、《中國禮樂戶研究》、《曲子的發生學意義》、《明清軍禮與軍中用樂研究》、《大曲的演化》以及碩士學位論文多篇,都因循這樣理念前行,已經取得了令人鼓舞的階段性成果。

5.接通的意義

接通的理念,是我近20年來一點心得或稱感悟,學界其實多有應用,只是整體把握不足。應時任中央音樂學院音樂學系主任張伯瑜先生的約請,2007年我在中央音樂學院開設《中國樂籍制度與傳統音樂文化》選修課程時提出了9個接通理念:當下與歷史接通;傳統與現代接通;文獻與活態接通;宮廷與地方接通;官方與民間接通;中原與邊地接通;中國與周邊接通;宗教與世俗接通;個案與整體接通。要實現這些接通式的研究,需要調整研究者自身的知識結構,擴展知識面,在踐行中也要不斷挑戰自我。我們必須加強與大學術界的溝通與交流,如此方能夠在接通的意義上呈現學術創新的意義。

三、樂籍制度研究展望

樂籍制度下所對應的社會人群定位是“專業、賤民、官屬樂人”,這個群體在宮廷與各級地方官府應差,他們承載著國家意義上的禮樂和俗樂。禮樂在五禮(吉嘉軍賓兇)框架范圍內,還要涵蓋道路、威儀、警嚴之用。禮樂形態中的雅樂類型,具有歌舞樂三位一體的特征并一仍貫之;作為俗樂也具備這種歌舞樂三位一體,卻在歷史發展過程中衍生出多種相對獨立性的音聲技藝形式,諸如說唱、戲曲、歌舞、器樂等等,應該明確的是,在專業層面這些音聲技藝形式應以樂籍為主導并引領潮流。換言之,在社會發展過程中樂不斷豐富并獨立出多種形態,所謂說唱與戲曲、舞蹈等多種在專業層面都是這個群體的承載。宮廷、王府、高級別官府音聲類型相對豐富,畢竟這些官衙樂籍中人依照國家規定要多,因此方有音聲內容豐富性。這個群體音聲承載的消費群體首先是以社會上的官員、文人,繼而是多層次的民眾,文人對許多音聲作品的創作過程有相當程度的參與,在這種意義上,文人與樂人群體聯系緊密。對于樂籍制度的研究,當然不應僅僅局限于當下理解的“音樂”,而應擴展到樂作為母體當下具有“獨立性”的多學科領域(甚至應涵蓋文學領域的相當部分,畢竟其創作與傳播與專業樂人群體密切關聯)。我們在研究過程中,對于上述領域與樂籍制度的關系都有論及,而且有學術新知的感受。

樂籍多以罪罰以入,在沒籍之初更多的人未必有什么音聲技藝之才能,其中的女性更多是色娛而非聲娛,但入籍之后則要訓練音聲技藝,且屬終身繼代不改其業的一群,長此以往在不斷融入中建立起具有全國性、體系化的官屬樂人網絡(不同時期亦有“脫籍”現象之存在,但整體意義上這個網絡存在毋庸置疑)。既然是專業樂人之把握,應該從其承載為用的兩大主脈——禮樂與俗樂視角,從與社會發生關聯的文化整體,從各級官府用樂機構,從樂人所承載的多種音聲形態本體自身,從樂人的生活、生存狀況,從區域性音聲形態與風格特征融入整體等諸多層面進行綜合研討,這是一項碩大的系統工程,有待深入挖掘的內涵實在是眾多,我們當下所做只不過是剛剛勾勒出了輪廓,對于中國傳統樂文化(涵蓋眾多音聲技藝形式)的研究真是大有可為。

有一個值得關注和亟待挖掘的領域,那就是明代衛所制度。這五百多個衛、兩千多處千戶與百戶所也是國家建制,衛與兩種所的級別為二、五、六品,既然屬于國家官府建制,也需要實施國家意義上多種制度下的用樂,依這種理念梳理與把握相關文獻,所產生的認知令人鼓舞,的確應該將其納入官方制度的整體加以考量。

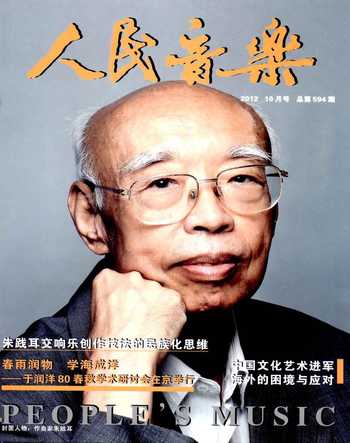

國家“十大集成志書”編纂完成,累積了巨大的活態本體成果,這為我們調整學術理念運用多種學術方法論進一步研究提供了有效支持。更令人欣慰的是,在產生學術認同的前提下,不同學科中有著相同學術理念的研究隊伍正在逐漸擴大,這些都是樂籍制度研究得以持續發展的動力。在下該領域的學術研究當下已有十余篇相關學術評價的文章,分別刊于《人民音樂》、《音樂研究》、《中國音樂》、《學術界》、《光明日報》、《中國社會科學院院報》等,顯現學術反響。對于樂籍制度的研究,的確應團隊作戰,在學術理念認同的前提下“群起而攻之”,僅從哪一個學科領域進行研究都不能夠整體把握樂籍制度的豐富性內涵,這也就是對于樂籍制度應跨學科綜合研究的意義。整體規劃,系統研究,協同“作戰”,學術定會不斷進步。

①[清]厲鶚《遼史拾遺·卷十三》,文淵閣四庫全書全文電子檢索版,上海人民出版社。