齊蒙的聲音世界

陳婧

夏日里蒼蠅躁動(dòng)不安地?fù)]舞翅膀,天邊隆隆傳來穿過云層的萬鈞雷霆;細(xì)碎的雨聲漸漸密集起來,似要淹沒曾經(jīng)干旱的雨林,小河漲潮而變得豐潤(rùn)起來;太陽又出來了,蟬開始摩擦羽翼,發(fā)出歡悅的聲音——這些場(chǎng)景看起來稀松平常,但不可思議的是,模擬出這些場(chǎng)景的聲音全部來自一組聲音裝置,而組成這個(gè)裝置的竟然僅僅是棉花球、紙盒、彈簧和直流馬達(dá)。

很容易就被眼前這個(gè)裝置一舉征服,不論是體積、造型還是聲音。走進(jìn)展廳,空紙盒堆滿了整座房間,疊放到了房頂。80個(gè)紙盒擺出了錯(cuò)落與層次,看起來更像是中藥店里微微打開的抽屜,只不過這些“抽屜”上無一例外地都有著一個(gè)白色緊實(shí)的圓形棉花球。但這些小球并非只是裝飾,一端被固定在紙盒上,另一端則如鐘擺一般左右捶打著紙盒,如同擊鼓。當(dāng)80個(gè)“鼓”一起被擊打的時(shí)候,便發(fā)出了隆隆的聲音,隨著節(jié)奏、輕重、緩急的變化,這個(gè)裝置便發(fā)出了共鳴,共鳴產(chǎn)生的聲音讓人仿佛聽到細(xì)碎而又密集的雨聲。

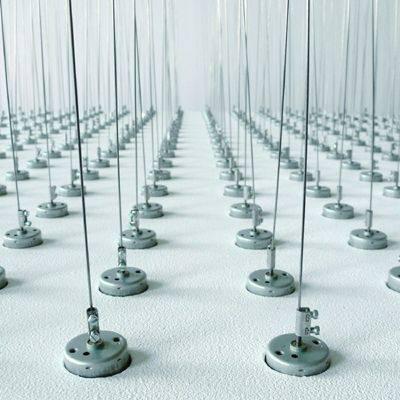

讓棉花球能夠鐘擺般晃動(dòng)的“看不見的手”是一組直流馬達(dá),就像計(jì)時(shí)器為發(fā)出“滴答聲”而進(jìn)行規(guī)律的回?cái)[,所以也有人把這組作品比喻為“制表師彈奏出的鐘表奏鳴曲”。如果你覺得這已經(jīng)夠嘆為觀止,那么更有威力的還在后面——還是依靠直流馬達(dá),創(chuàng)作者把充填鋼絲與之組合到一起,形成“一字型”的整齊隊(duì)列。當(dāng)桌上放滿了361個(gè)微型馬達(dá)時(shí),這些馬達(dá)共同驅(qū)動(dòng)鋼絲搖擺,頓時(shí)在你頭頂上發(fā)出了如同蒼蠅振翅般的嗡嗡轟鳴。而當(dāng)他讓直流馬達(dá)卷動(dòng)高分子硬絲帶時(shí),這個(gè)奇妙的組合便令人感到了靈動(dòng)的鳴蟬聲。

雖然使用到的材料并不繁復(fù),但這些聲音簡(jiǎn)單、純凈,沒有雜質(zhì),散發(fā)著大自然的清新。而與一般玩聲音的藝術(shù)家不同,這些裝置不僅讓觀眾在聽覺上一展想象力,它們的造型也如同一組組現(xiàn)代雕塑,在視覺上形成強(qiáng)悍的沖擊力。

或許你沒有想到的是,這些具有現(xiàn)代美學(xué)特征的聲音裝置,全部出自一名自學(xué)成才的瑞士青年藝術(shù)家——齊蒙(Zimoun),這位70后把“聲音雕塑”玩出了一番大名堂。他的作品登上過世界最重要的藝術(shù)展會(huì)“巴塞爾藝術(shù)展”,還曾一舉摘下了全球數(shù)字藝術(shù)頂尖大獎(jiǎng)——“電子藝術(shù)大獎(jiǎng)”數(shù)字音樂的唯一金獎(jiǎng)。大獎(jiǎng)評(píng)審團(tuán)給他的評(píng)語是:“至簡(jiǎn)但不失復(fù)雜,單一卻不斷變化,這些聲音雕塑迸發(fā)出不可思議的力量。”他的作品正漸漸擴(kuò)大傳播的范圍,巴黎、紐約、伯爾尼、開普敦、首爾、臺(tái)北、北京……成為當(dāng)代藝術(shù)機(jī)構(gòu)競(jìng)相邀請(qǐng)的對(duì)象。

走進(jìn)齊蒙的工作室,墻上放的是各類刀剪、機(jī)械工具和不同口徑的電線,初次踏入,還以為誤闖入了一個(gè)電焊工的工具間。面對(duì)這些讓人摸不著頭腦的創(chuàng)作素材,齊蒙和記者聊起了從童年時(shí)便與聲音藝術(shù)結(jié)下的不解之緣。

記者:在藝術(shù)上你是自學(xué)成才,為什么會(huì)選擇從事“聲音雕塑”的創(chuàng)作?

齊蒙:當(dāng)我還是個(gè)孩子的時(shí)候,除了熱愛繪畫、卡通和攝影,我也喜歡彈奏樂器,喜歡譜曲,并一直活躍在這些領(lǐng)域。但真正讓我走上聲音創(chuàng)作,緣于對(duì)祖父母臥室的記憶。他們的房間里擺放著一臺(tái)老舊的油汀,很大的一部機(jī)器,但非常具有個(gè)性。每次我從他們房門口經(jīng)過的時(shí)候,我聽到油汀運(yùn)轉(zhuǎn)起來并且發(fā)出非常沉重、粗笨的嗡嗡聲,地板都會(huì)因之而微微顫動(dòng)。但當(dāng)它慢慢停歇、冷卻下來的時(shí)候,油汀的暖氣片又因?yàn)闇囟鹊淖兓l(fā)出微微抖動(dòng)的聲音,反射到整個(gè)房間的墻壁上。對(duì)幼年的我來說,這些很美,油汀也像一位上了年紀(jì)的老人家,在伸展筋骨、在微微顫抖、在輕輕嘆氣、在竊竊私語。我現(xiàn)在從事的聲音創(chuàng)作,也是讓那些靜止的裝置“活過來”,做出有生命力的動(dòng)作。

記者:你的作品通常都被命名為一串材料的名字,諸如“81個(gè)直流馬達(dá)、棉花球和紙盒”。通過“重復(fù)”單一的個(gè)體而成為龐大、壯觀的群體,你想傳達(dá)給觀眾和聽眾哪些信息?

齊蒙:我想讓大家去關(guān)注最簡(jiǎn)潔的美學(xué)——采用未經(jīng)加工的原始材料,例如紙盒、鋼絲、棉花球等等,這些材料都是現(xiàn)成的,去除任何不必要的裝飾,把視覺的簡(jiǎn)潔提升到最高水平,但通過結(jié)構(gòu)上的合理安排,作品會(huì)顯得更加富有活力。我使用的設(shè)計(jì)元素都是小小的,棉花球也好,直流馬達(dá)也好,這些裝置發(fā)出的聲音是單一的,運(yùn)用到的機(jī)械系統(tǒng)也是最簡(jiǎn)單的,都保持了“單調(diào)”的特色。盡管最后呈現(xiàn)在觀眾面前的是一組“大型裝置”,但觀眾并不會(huì)因?yàn)樗捏w積龐大而厭倦它的眼花繚亂。相反,它依然濃縮了每個(gè)微型部件的精華,讓觀眾在審視、聆聽的過程中產(chǎn)生新的自我解讀和相輔相依的關(guān)聯(lián)感,個(gè)人和集體的關(guān)系,人工與天然的關(guān)系,自鳴與共振的關(guān)系,并得到無窮的啟發(fā)。因此,我給裝置選擇的標(biāo)題也是最直觀,卻又最抽象的。

記者:你的裝置在聲音的創(chuàng)作上有哪些獨(dú)特之處?

齊蒙:我把視覺、聽覺和空間元素都集合到了同一個(gè)裝置上。直接、簡(jiǎn)單、明了——你聽到的,就是你看到的。通常其他藝術(shù)家會(huì)創(chuàng)造一個(gè)聲音概念,通過“移花接木”的手段,把空間A的聲音嫁接到空間B中去,觀眾便會(huì)產(chǎn)生新的空間感與環(huán)境感。但我要做的并不是“搬運(yùn)工”,而只是去創(chuàng)造靜態(tài)的聲音建筑,你可以像面對(duì)大樓一樣,走進(jìn)去,聆聽它。雖然它看起來是靜止的,但又是運(yùn)動(dòng)的。我的作品更像是建筑和譜曲兩者的聯(lián)姻,既有一個(gè)生動(dòng)的結(jié)構(gòu),也有豐富的細(xì)節(jié)與表現(xiàn)。你要知道,蟬鳴也好,雨聲也罷,這些裝置發(fā)出的聲音并不是隨意的,本身也像譜曲那樣,具有簡(jiǎn)潔但不單調(diào)的美。

記者:但作為一個(gè)并非專門從事設(shè)計(jì)工作的年輕人,你是如何把自己的想法變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)?

齊蒙:在構(gòu)思之初,我最先構(gòu)思的方面是“空間”,而不是聲音,尤其是如何讓材料與空間發(fā)生關(guān)聯(lián),在特定空間中如何才能表現(xiàn)出材料的特征。隨之而來的,便是一些細(xì)微但具體的想法,比如我會(huì)選擇自己熟悉但很有意思的設(shè)計(jì)元素,像填充鋼絲這樣的預(yù)制材料或者直流馬達(dá),靈感對(duì)我來說一直源源不斷。但不管選擇哪種材料,標(biāo)準(zhǔn)就是細(xì)小、簡(jiǎn)單。然后我便開始嘗試制作樣品,再通過反復(fù)測(cè)試,作品變得越發(fā)具體、充實(shí),也可以讓我看到會(huì)存在的問題,便于調(diào)整。我喜歡做“減法”,在概念和想象的雛形中,把可以省略的元素全部去除,最后的結(jié)果往往出乎意料,連我自己的都感到很意外——就像諺語說的那樣,“魔鬼總是隱藏在細(xì)節(jié)里。”

記者:你的工作室里放滿了各種各樣的工具,這看起來倒像是做實(shí)驗(yàn)。每個(gè)部件的制作都是你親力親為的么?

齊蒙:我喜歡把創(chuàng)作過程稱為“藝術(shù)實(shí)驗(yàn)”,“玩弄”聲音與情緒,“玩弄”噪音與音樂,還有發(fā)聲結(jié)構(gòu)和發(fā)聲材料。這些都離不開反復(fù)的測(cè)試、實(shí)驗(yàn)和制作模型,最后的結(jié)果看起來如此簡(jiǎn)潔,但研發(fā)的過程實(shí)際上充滿了很多不確定性和繁瑣的細(xì)節(jié)改動(dòng)。每個(gè)部件,包括這些直流馬達(dá)的串聯(lián),都是我親手完成的,因?yàn)槟阋乐乖凇皬?fù)制”的過程中走了樣。但也有其他技術(shù)專家會(huì)參與到我的創(chuàng)作過程。比如橋梁專家,他們會(huì)告訴我怎么樣的結(jié)構(gòu)更加牢固,在共振的過程中不會(huì)坍塌。還有來自蘇黎世大學(xué)實(shí)驗(yàn)室的機(jī)械專家,他們會(huì)幫助我探索和運(yùn)用新的材料和設(shè)備。這些合作,不僅對(duì)我來說充滿新意,對(duì)他們來說也是一種全新的嘗試,可謂“教學(xué)相長(zhǎng)”。

記者:聽說你還演奏過這些裝置,并灌錄了一些唱片?

齊蒙:是的,雖然我自己沒有親手彈奏,但直流馬達(dá)是我的樂隊(duì)里的最好的“樂手”。我一共灌錄過16張唱片,一些唱片是我利用已經(jīng)完成的聲音裝置,進(jìn)行編曲而創(chuàng)作的音樂;另一些唱片是記錄在制作模型和樣品的過程中,偶然發(fā)現(xiàn)的聲音元素。我也喜歡在生活中收集、收藏新發(fā)現(xiàn)的聲音,去品味經(jīng)過麥克風(fēng)過濾后留下的聲音。灌錄唱片的過程,幫助我更好地聆聽裝置,改善音樂的品質(zhì)。

記者:在你眼中,聲音藝術(shù)究竟是什么?

齊蒙:聲音藝術(shù),可能是非常個(gè)性化、個(gè)體化的東西,帶有很強(qiáng)的主觀性。審視我的作品,觀眾可以有自己的遐想,因?yàn)槁曇羰腔顒?dòng)著的,是有生命力的。如果非要給“聲音藝術(shù)”一個(gè)定義的話,于我而言,可以是當(dāng)你早上醒來,移步廚房,小坐片刻,然后意識(shí)到冰箱正在發(fā)出的嗡嗡聲很美妙。