留法造就畫壇傳奇

何西

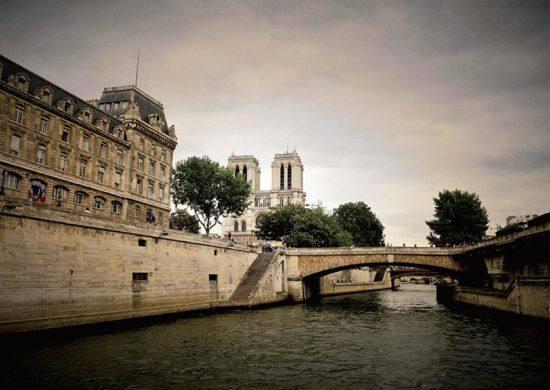

法國巴黎,塞納河畔,藝術(shù)家的天堂。20世紀(jì)初,一批懷揣藝術(shù)夢的中國青年千里迢迢來到這個充滿浪漫氣息的國度,夢想有那么一天,他們也能像凡·高、莫奈和馬蒂斯那樣,成為畫壇的牛人大腕。

最早赴法學(xué)藝術(shù)的留學(xué)生

美術(shù)專業(yè)學(xué)生赴法留學(xué)史,可以從一位不是正規(guī)留學(xué)生的人物講起,因為他對中國現(xiàn)代美術(shù)有開拓之功。這個人就是周湘。1900年,他以外交隨員身份來到法國,在法期間從未進過美術(shù)院校,但依靠勤奮與天賦自學(xué)了油畫與水彩,并與法國畫家多有交往。1902年回國后他在上海先后創(chuàng)辦了布景畫傳習(xí)所、中西圖畫函授學(xué)堂、上海油畫院、中華美術(shù)大學(xué)等十余所美術(shù)學(xué)校,數(shù)百名學(xué)生在其中接受過西洋美術(shù)訓(xùn)練,這其中就包括劉海粟、陳抱一、丁悚、張眉蓀、烏始光等。雖然周湘本人繪畫水平有限,其美術(shù)教育宗旨也多以實用為旨,但其篳路藍縷之功應(yīng)為后人所銘記。

1911年抵法的吳法鼎可能是中國最早赴法學(xué)習(xí)美術(shù)的留學(xué)生。本來他是官費留法學(xué)習(xí)法律的,但他鐘愛美術(shù),常出入于盧森堡博物館及羅浮宮等藝術(shù)收藏館,后來進入巴黎美術(shù)學(xué)院,遂成為最早留學(xué)法國專攻美術(shù)的正規(guī)留學(xué)生。他在法留學(xué)8年,1919年回國。不久,即被蔡元培聘為北京大學(xué)畫法研究會導(dǎo)師,并在北京美術(shù)學(xué)校(即后來的國立北平藝專)擔(dān)任西洋畫教授兼教務(wù)長。于是,吳法鼎“開始按照歐洲美術(shù)學(xué)校的教學(xué)方式進行西畫教學(xué),中國之正規(guī)西畫教學(xué),由此開始”。

儉學(xué)會掀起留法高潮

1912年5月30日,《民立報》刊登《留法儉學(xué)會緣起及會約》,謂:“今共和初立,欲造成新社會、新國民,更非留學(xué)莫濟,而尤以民氣民智先進之國為宜。茲由同志組織留法儉學(xué)會,以興勤儉苦學(xué)之風(fēng),以助其事之實行也。”

留法儉學(xué)會發(fā)起之后,時任教育總長的蔡元培力贊此事。儉學(xué)會在北京成立留法預(yù)備學(xué)校,由吳山、齊如山、齊竺山等主持,聘請鐸爾教授法國語言文學(xué),送80多人赴法儉學(xué)。此后,李石曾等在巴黎華工中試驗工余求學(xué),1915年發(fā)起組織勤工儉學(xué)會。赴法美術(shù)留學(xué)生的熱潮幾乎與此同時開始,他們是轟轟烈烈留法運動中的一個小分隊。

1919年至1933年,美術(shù)專業(yè)的留法學(xué)生達到高潮,這一時間段的赴法學(xué)生占到20世紀(jì)前期赴法學(xué)生的85%以上。李金發(fā)、林文錚、林風(fēng)眠、潘玉良、吳大羽、常書鴻、劉海粟、徐悲鴻、呂斯百、吳作人等都在其中。

1919年,徐悲鴻赴法,考入巴黎美術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)油畫、素描,并游歷西歐諸國,觀摩研究西方美術(shù)。正是這所學(xué)校,20世紀(jì)前期培養(yǎng)了55位中國留學(xué)生,其中不乏后來的名家。1920年1月,21歲的林風(fēng)眠抵達法國馬賽港,半工半讀,在楓丹白露中學(xué)補習(xí)法文、數(shù)學(xué),從此改名為風(fēng)眠(他原名林鳳鳴)。第二年春,他到法國第戎美術(shù)學(xué)院,在浮雕家揚西斯先生門下學(xué)習(xí)素描。秋天,在揚西斯推薦下,轉(zhuǎn)入巴黎美術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)素描及油畫人體。這些經(jīng)歷,顯然對他日后風(fēng)格的形成產(chǎn)生了極大的影響。

篳路藍縷的求學(xué)之路

既為勤工儉學(xué),大多數(shù)留學(xué)生就不是什么富二代,一分錢都得掰成兩半花。

1919年12月,林風(fēng)眠與林文錚、向警予、蔡和森和蔡暢兄妹及蔡母葛健豪等數(shù)百人一起登上法國郵船,離開熙熙攘攘的上海,踏上了赴法留學(xué)的航程。他們買的都是郵船的四等艙船票,所謂四等艙,就是郵船最底層的無等統(tǒng)艙。大統(tǒng)艙里裝了不少活牛,統(tǒng)艙里本就悶熱,加上牛糞,臭氣熏天,而且沿途水中還有魚雷沒有掃清,船上給每人發(fā)了一串軟木塞,作為救生工具。

他們從上海啟程后在波濤起伏的大海上航行了一個多月才到達法國,一路擔(dān)驚受怕,忍受著暈船嘔吐、臭氣熏天的折磨,抵達巴黎時已疲憊不堪。這還只是開頭,勤工儉學(xué)的生活是很艱苦的,能夠找到工廠做工就已經(jīng)很不容易,進了工廠在語言和技術(shù)上的困難就更多了。很多同學(xué)為了掙幾個錢吃飯和學(xué)習(xí),幾乎是什么工作都愿意做。林風(fēng)眠的留洋經(jīng)費主要由個人彩票中獎所得、宗親資助和勤工收入等部分組成,經(jīng)費當(dāng)然有限。他旅歐勤工的項目之一是寫招牌、當(dāng)油漆工。

象征派詩人和雕塑家李金發(fā)剛到巴黎時,每個月的膳食費和學(xué)費一共才十余元,五六十人睡兩三間大宿舍,像個大兵營。學(xué)校里連個浴室都沒有。李金發(fā)無錢購買大衣,不得不和好幾位中國留學(xué)生輪流穿一位黃姓同學(xué)的舊大衣來御寒。當(dāng)時留學(xué)生的經(jīng)濟狀況由此可見一斑。

戰(zhàn)爭陰影籠罩留法

一戰(zhàn)之后,法國經(jīng)濟日益衰退,工廠倒閉、工人失業(yè),勤工儉學(xué)陷入勤工困難、儉學(xué)不易的境地,但是美術(shù)專業(yè)的學(xué)生卻不減反增,比如1929年,劉海粟在蔡元培先生及友人的資助下來到法國,在巴黎,他沒有像徐悲鴻那樣進入專門的美術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí),而是游學(xué)、辦展。巴黎美術(shù)學(xué)院院長貝納爾對劉海粟的作品一見傾心,在巴黎克萊蒙畫院為他舉辦了個人畫展。

抗日戰(zhàn)爭爆發(fā)后,留學(xué)生數(shù)量急劇下降。1938年6月,國民政府教育部頒布《限制留學(xué)暫行辦法》,直接導(dǎo)致美術(shù)專業(yè)留學(xué)生數(shù)量幾乎降為零。但是戰(zhàn)爭一結(jié)束,留學(xué)政策立刻得到恢復(fù),如吳冠中(1946年)、熊秉明(1947年)、趙無極(1948年)等人就是在抗戰(zhàn)勝利后赴法留學(xué)的。

法國的美術(shù)學(xué)院一般不對學(xué)生進行嚴(yán)格管理,所以很多學(xué)生都在法國遍覽美術(shù)館和博物館。吳冠中曾回憶說:“我每天上午到巴黎美術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí),下午參觀博物館、畫廊,到魯弗爾(即羅浮宮)美術(shù)史學(xué)校聽課,晚上除去補習(xí)法文的時間外,便總在這里(指巴黎大茅舍畫院)畫人體速寫。”

巴黎美術(shù)學(xué)院久負(fù)盛名,名師高徒不計其數(shù),但是并不表示堂堂法國就只有這么一所名牌美術(shù)學(xué)院。常書鴻1929年考入的里昂美術(shù)專科學(xué)校、林風(fēng)眠讀過的第戎美術(shù)學(xué)校、吳作人和趙無極都學(xué)習(xí)過的巴黎大茅舍畫院與巴黎色爾曼圖畫學(xué)校,再加上巴黎多如牛毛的自由畫院和工作室,讓龐薰琹這樣的前衛(wèi)藝術(shù)家如魚得水。日后成為現(xiàn)代藝術(shù)的一代宗師,實在要感謝巴黎這片藝術(shù)土壤。

巴黎,法國的“魔都”,真是有一種特殊的魅惑力在吸引著很多人。可是,大多數(shù)赴法留學(xué)生都選擇了學(xué)成回國報效國家。他們帶回了西方的藝術(shù)觀念和技法,中國繪畫的局面由此煥然一新。1925年,林風(fēng)眠回國擔(dān)任北京國立藝術(shù)專門學(xué)校校長;1927年徐悲鴻回國,先后任上海南國藝術(shù)學(xué)院美術(shù)系主任、中央大學(xué)藝術(shù)系教授、北京大學(xué)藝術(shù)學(xué)院院長;劉海粟回到國內(nèi)后先后擔(dān)任華東藝術(shù)專科學(xué)校校長、南京藝術(shù)學(xué)院院長,這些院校為他們傳播西方藝術(shù)理念提供了很好的平臺,培養(yǎng)的學(xué)生桃李滿天下,使得西方藝術(shù)教育體系成功地在中國大地上生根發(fā)芽。

巴黎圣母院以其哥特式的建筑風(fēng)格,祭壇、回廊、門窗等處的雕刻和繪畫藝術(shù),以及院內(nèi)所藏的大量的13至17世紀(jì)藝術(shù)珍品而聞名于世。

1.正在作畫的巴黎美術(shù)學(xué)院學(xué)生

2.巴黎美術(shù)學(xué)院外景

3.1929年劉海粟(前左)在巴黎與著名畫家阿爾培·裴諾的合影(右后者為傅雷)

4.1931年,留法歸國的龐薰琹發(fā)起成立決瀾社,這是該社部分成員合影(后排左一為龐薰琹)。

5.原中央大學(xué)禮堂

6.1948年北平藝專遷到新校址時徐悲鴻和教員的合影