論小說《刺猬的優雅》中的女性主義分析

李培西

(四川師范大學 外國語學院,四川 成都 610068)

一、引言

2010年第七屆法國電影展為中國觀眾帶來了影片《刺猬的優雅》,這部影片于2009年7月3日上映 ,在全世界喜歡法國電影的影迷中間刮起了一股小小的“刺猬熱”。該電影是自同名小說《刺猬的優雅》改編而成,而電影的成功也拉近了中國人對小說以及作者的關注。2010年2月,小說中文譯本由南京大學出版社出版。2010年7月,小說作者妙莉葉·芭貝里也隨法國作家代表團來到中國,參加中法文學交流系列活動,并接受了中國媒體的專訪,讓國人對這位法國女作家有了近距離的接觸和認識。

妙莉葉·芭貝里1969年5月28日出生于摩洛哥的卡薩布蘭卡,是法國小說家和哲學教授。她于1990年考入法國豐特奈·圣克魯高等師范學院,1993年獲得哲學教師資格證書,隨后在卡昂開始了她的哲學教師生涯。然而,妙莉葉·芭貝里在采訪中承認:“我曾經是哲學老師,三年前放棄了哲學教習潛心寫作,摯愛還是文學。我不會為了教哲學放棄寫作。”[1]作為作家的妙莉葉·芭貝里第一本小說《終極美味》出版于2000年,作品以美食為題,講述了一個彌留之際的法國美食家對自己一生的回顧。雖為處女作,卻表現出了31歲的妙莉葉·芭貝里作為作家的天賦,小說獲得了當年的法國最佳美食文學獎以及2001年度的酒神巴克斯獎。妙莉葉·芭貝里是一位寫作速度比較緩慢的作家,在六年后(2006年)才發表個人的第二部小說《刺猬的優雅》。這本小說出版后,影響更大,曾連續30個星期榮登法國暢銷書排行榜,并重印50次,2008年5月銷量超過一百萬冊。[2]小說本身在文學界內也取得了很大的成功,發表當年就獲得了法國喬治·布拉森獎,2007年先后獲得了國際扶輪社獎、法國書商獎等多項大獎。

雖然小說的成就在全世界的文學評論界引起了巨大的反響,比如“妙莉葉·芭貝里讓兩位女主角沉浸在生命的荒誕與美妙中,透過幽默,以藝術禮葬生命”(法國《生活雜志》),“繼瑪格麗特·杜拉斯《情人》后,以長銷之姿雄踞暢銷傳奇”(《法蘭西晚報》)[3],但目前國內學界對該小說的研究仍然是一片空白。筆者擬對這本21世紀的法國小說進行文本分析,以豐富對當代法國女作家及作品的關注和研究。

二、對現實與生存境遇的關注——回歸伍爾夫

從波伏瓦至今,法國的女性主義一直以來都是世界矚目的焦點。在法國,也誕生了一代又一代杰出的女性作家,法國女性主義也有著其鮮明的特點。在女權主義文學批評領域,法國派表現出對理論的濃厚興趣,并在這種形而上的理論指導之下,對男權進行攻擊和解構。在這一方向上,法國女權主義作家在自己的實際創作過程中,體現了伊利格瑞的“女性話語”和西蘇的“女性寫作”的號召。比如瑪格麗特·杜拉斯的寫作中接近于新小說的語言,具有一種“非理性、無邏輯、思緒散漫等受到男性價值貶低的女性思維特征”[4]603,而西多尼·柯萊特在處女作《流浪女伶》中,“把自己對那男性至上主義的性狀態的對立觀點、反感情緒、報復心理以及對獨立自由生活的珍視與熱愛”[5]表現出來,以自己的寫作來實現女性的突圍。而在小說的故事層面,柯萊特“把夫婦生活及對愛情的頌揚擺在第一位”[6]92,瑪格麗特·杜拉斯則用“失敗、絕境、猶疑、焦慮、期望、謊言和各種毀滅”編織一個個“沒有幸福的愛情”[6]97。其他的女性作家故事也都是圍繞不成功的愛情展開,因此法國女性作家往往無法展現更加宏大的社會場景和社會問題。

然而,在小說《刺猬的優雅》中,妙莉葉·芭貝里則以一個哲學教授的眼界,關注當今法國社會的現實以及法國女性的生存境遇。首先,小說展現了巴黎貧富差距和窮人及富人之間的隔閡,以一個法國看門人的視角敏銳地捕捉到了掌權的富人們對窮人的偏見。然而在女性作家妙莉葉·芭貝里的筆下,小人物勒妮沒有男性作家如巴爾扎克小說人物面對財富和權力時的爾虞我詐和勾心斗角,而是一種“內在修養的反抗”,“在這個世界上,有些人天生就是做骯臟勞累的工作,而有些人卻捏住鼻子什么都不做,然而曼努埃拉沒有因此而失去優雅的本性,這種本性遠遠超過了所有鍍金箔片的光輝。”(p.19)顯然,這里有對貧富差距的批評,然而作為批評的武器卻與男性作家不同,作者以修養和知識上的高貴和優雅來對抗權力和財富的壓迫,正如小說人物所說:“可以說在名聲、地位和外貌上我是個窮人,但是要論聰明才智的話,我是一個百戰不敗的女神。”(p.43)

其次,小說還通過兩位女主角的敘述,勾勒出了當代女性的政治地位,尤其是知識女性生存境遇。雖然在知識的學習方面,法國女性已經取得了很大的進步,“20余年來,女研究人員在高等教育和科研機構中的人數逐步增長,其比例由80年代中期的10%增加到如今的27.59%”[10]。從這一數字上看,似乎女性在接受教育的平等方面已經取得了巨大的進步,然而,在小說中,作者揭示了光鮮亮麗的數字背后仍然存在著性別之間的差異和歧視,主要體現在以下三個方面:第一,表面上看,女性的受教育程度與男性相比已經可以大致相等,如帕洛瑪的母親若斯夫人擁有文學博士的文憑,然而,在法國社會權力的核心,卻鮮有女性的身影。比如若斯夫人只是一位全職家庭主婦,她的博士文憑也只能“寫晚宴的邀請函”或者是“動不動就給我們掉一掉書袋”(p.11)。還有帕洛瑪對小津先生的外甥孫女洋子未來的想像,“我試著想像她十年以后的樣子:麻木不仁,腳上蹬著雙長筒靴,嘴里叼著根煙,又過了十年,在一個消毒房間里等她的孩子們回家,扮演一個日本好母親和好妻子的角色。”(p.198)這想像的原型就是當代法國有錢人或者說掌權者家庭中女性的地位和命運。2007年,法國經濟社會委員會就發布了一篇《決策領域中的女性地位——以促進男女平衡為目標》的報告,在該報告中就指出了當代法國的權力核心中女性地位薄弱的現狀。“2007年6月的法國國民議會選舉共選出577席,有107名女議員當選,在全球各國議會女議員比例排行榜上,法國排在委內瑞拉和尼加拉瓜之間,位列全球第58名,在歐盟國家排名第19位,比例遠低于排名第一的瑞典”,“在全法101名省議會主席中,僅有3名女性,1052名副主席中女性132人,僅占12.5%”[7]67;與之相對的是女性受高等教育的程度,“在法國,女生約占高校總人數的57%,47%的各類高等教育文憑由女性獲得”[7]71。以上數據的對比,凸顯了法國女性在受教育機會和掌握權力之間的不平等,也印證了作者妙莉葉·芭貝里對女性地位的關注。第二,作者妙莉葉不僅揭示了法國女性地位的現狀,同時也指明了這一不平等的根源就存在于法國的教育制度中。“她每天的行為都表明了這樣一個觀點,那就是教育是多么騙人”(p.40)。“既然學校使我重生,我就應該效忠于它,遵從老師們的意愿,順從地變成一個文明人”(p.102)。從以上句子中,我們不難看出作者對法國教育制度是持一種批判的態度,在小說的《正義的圣戰》這一小節,作者通過勒妮的一個換位性思考,不僅揭示出了受到良好高等教育的科隆布和自學成才的“我”之間的差別,而且更深刻地指出了法國教育的問題。“要是我像科隆布·若斯那樣,是一個未來一片光明的年輕師范大學學生會怎么樣呢?那我就可能會更關心人類的進步,關心為了生存、安逸,以及人類自身的提升這些關鍵性問題的解決方法,關心世間之美的產生,或是關心為了哲學真相而進行的正義行動。”(p.259)對于科隆布而言,這不過是特權階級所特有的社會地位的驕傲優越感罷了。而勒妮卻擁有“自學者思考能力上的自由性和概括性的空間,而這種思考能力則擺脫了官方理論會造成的障礙和限制”(p.42)。因此,法國教育制度的不合理就在于不能培養“以共同的利益而做出自己的貢獻”的知識分子,而是“大批量生產毫無用處的精英分子”,由此,“大學變成了一個個狹隘的宗教團體”(p.260)。在這樣一個虛偽的、墨守成規的教育中,培養出來的女性也必然不能承擔起自己的社會責任,而是把高等教育作為一種特權階級的標志來極度炫耀。

顯然,與以往常常表現哀怨的愛情見長的法國女性作家作品相比,這部作品的主旨則是宏大的、關注現實的。小說反映了作者對不平等的社會現實的反抗,對人類生存境遇尤其是當代女性生存境遇的思考,和對貫穿小說始終的生命意義的追尋。這一切是否已經偏離了女性主義小說的特點呢?筆者認為,這不僅不是對女性主義小說偏離,而應該是女性主義小說走出后杜拉斯時代的一次非常有意義的嘗試。自1984年,瑪格麗特·杜拉斯的《情人》獲得龔古爾文學獎之后,法國再也沒有貢獻出一個有世界影響力的女性作家。其原因則是“忽視、甚至貶低文學的社會性、思想性”[8]752的新小說加上“絕望的愛情故事里致力于表現悲”[6]295的法國女性主義創作隨著杜拉斯的逝去,似乎已經走到了極限。在這種情況下,當代的法國女性作家必然要尋求新路。妙莉葉·芭貝里的突破其實并未擺脫女性主義的表現范圍,只是在小說主題上擺脫了新小說的影響,向維吉尼亞·伍爾夫靠攏了。在伍爾夫的“抒情小說”或“詩小說”的定義里,“它將表達個人的心靈和一般的觀念之間的關系以及人物在沉思默想狀態中的內心獨白”,而且“它將表現人與自然。人與命運之間的關系”[8]709。這其實是要求作家的“非個人化”,包括了作者不充當全知全能的角色以及對書中人物的處理不局限于個人的悲歡離合,而應當關注整個人類的命運。在《刺猬的優雅》中,我們可以發現小說在主題上以至敘事方法上都可以說是“伍爾夫式”的,都企圖通過藝術的自由實現對現實生活的飛躍,從而“獲得更宏大的想像和形而上的深刻意蘊”[8]710。帕洛瑪對“生與死”的思考,雖不及《海浪》中伯納德對“生與死”的思考成熟,但也充滿了追求人生意義的哲理,同樣是學者型的女作家妙莉葉·芭貝里也就實現了對法國前輩們的超越。

三、敘事與性別——對法國女性主義作家傳統的繼承與發展

對于法國女權主義理論家們而言,解構是必然的目的,“她們反對一切非解構的理論表述,把盡心解構社會意識、思維習慣、人的主體性及男性對女性的壓抑作為目的”[4]601。因此,對男性社會或者對“父權制”的革命是性別政治的核心。而女性主義敘事學則是關注在敘事學領域的性別政治。在《刺猬的優雅》中,也許作者本人并不承認這是一部女性主義小說,但是我們也可以從敘事學的角度來對文本進行分析,從中發掘出小說的性別成分。

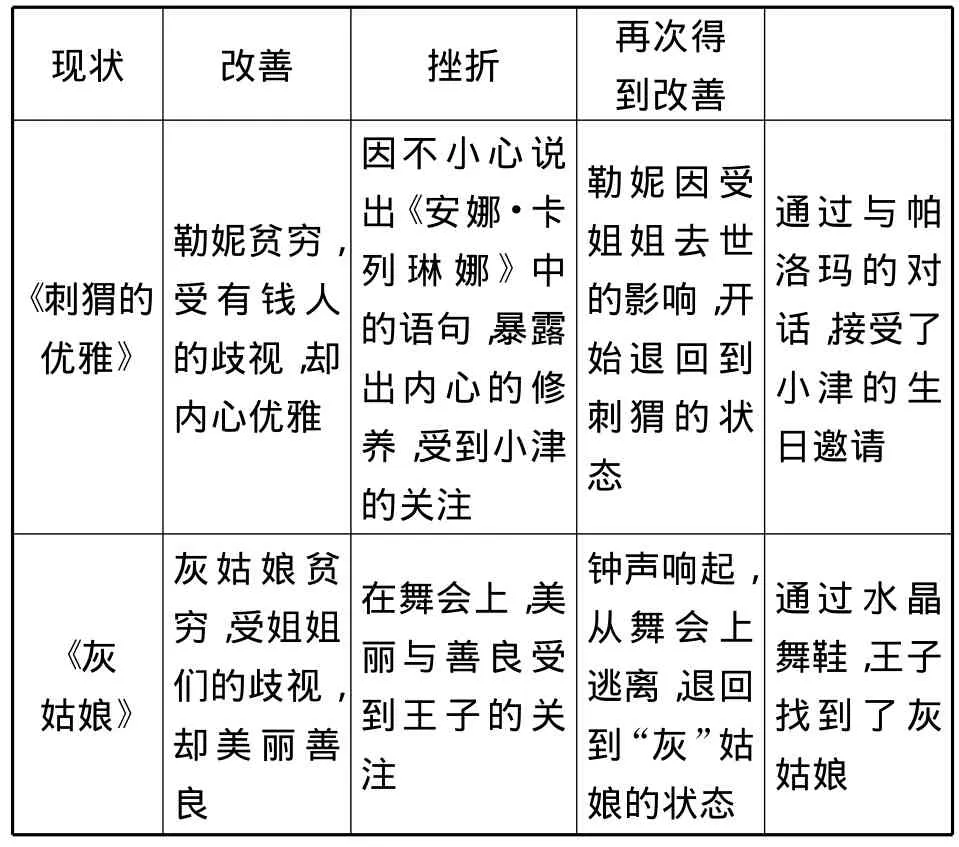

法國結構主義敘事學家克洛德·布雷蒙著重從故事表層來分析故事的情節,認為“敘事作品的事件”分為兩個基本的類型:第一種是“要得到的改善——(有或沒有)改善過程——(有或沒有)得到改善”;第二個類型是“可以預見的惡化——(有或沒有)惡化過程——(產生或避免)惡化”[9]。改善和惡化的過程和結局存在于任何一個敘事文本和故事情節中。在《刺猬的優雅》中,除了開場白章節“馬克思”之外,小說按照時間的順序的發展分成了“山茶花”、“語法”、“夏雨”和“帕洛瑪”四個章節。在情節類型上,小說采用的是什克洛夫斯基論述的復線形式,這與新小說時期法國女性作家喜歡采用的打亂時間順序和因果關系,淡化人物和情節,從而實現一種“女人話”的寫作不同,從小說結構的功能層上分析,妙莉葉的小說仍然實現了對男性社會意識的消解。“山茶花”一節主要展開對女主人公勒妮的外表粗野、內心優雅的刺猬狀態的敘述。而在“語法”中,一位退休的日本音響設備商小津格朗因為購房而進入了勒妮的世界,并且有了初次的接觸,并互相留下了好感。在“夏雨”一節中,勒妮與小津開始進一步接觸。“帕洛瑪”一節中,故事情節發生了巨大的動蕩:首先是勒妮拒絕小津的生日邀請,其次與帕洛瑪的對話后改變態度接受了邀請,在小津的表白后“我”正準備愛上他,就在這個時候,勒妮突遭車禍,不幸去世。我們用以下圖表的方式來表現情節和各功能層,并與傳統的愛情童話故事(以《灰姑娘》為例)進行比較。

到這一階段為止,兩個故事的情節在功能層上是非常吻合的。然而,二者的差別就在故事結局。

很明顯,作者妙莉葉在故事的結尾,顯然不愿意落入一個通過婚姻從而實現麻雀變鳳凰的愛情小說的俗套,于是毅然打破了結構主義式的敘事發展。于是,這一突如其來的惡化結果解構了傳統的、如《灰姑娘》似的王子與美人的愛情故事。而在深層次上,同樣解構了女性是男人的玩物,女性是男人的他者的傳統社會意識。這與女性主義的主張和傳統創作是相符的。在柯萊特的小說《流浪女伶》中,女主角勒內最后毅然離開了癡情而且富有的馬克西姆;在瑪格麗特·杜拉斯的小說《情人》的結局中,“我”也最后離開了印度支那,離開了那個英俊而且富有的華裔青年。

另外,小說在人物塑造上,作者雖然也沿襲了經典敘事學塑造典型人物的手法,但是作為女性作者,也體現出了小說中的女性主義傾向。首先,小說中的男性都通過了一種“去勢”寫作,解構了“菲勒斯中心主義”。住在七樓的工業巨子——衣著講究、狂妄自大的安托萬·帕利埃,“三次按響我的門鈴,都沒向我問好”(p.102),毫無修養可言;若斯先生,“雖然身居高位,但懦弱、麻木不仁、鐵石心腸”(p.5);蒂貝爾的父親是“我是傻瓜之父先生”和“生下膿包兒子先生”(p.108)。與他們相對應的,作者的理想男性是保羅·居揚,“他身上結合了男子氣概和女子的文雅細膩,綜合了西方的陽剛美和東方的陰柔美”(p.146);當然還有小津格朗,他比較“矮小、瘦弱”,但“我也能感受到他的堅定、開朗和熱情”(p.129)。在這里,女性的一些特質,比如文雅細膩、矮小瘦弱不再是被視為是附屬的、羞恥的,而是與男人的氣質平等共存,體現了伍爾夫提倡的兩性平等和睦的“雌雄同體”概念[10],同時也體現了法國女權主義學者伊利格瑞的理想,“記住繼續生活和創造世界是我們的任務。但是,只有通過把世界的兩半的努力結合起來才能完成這一任務,這兩半是男人和婦女”[11],最終實現了對堅持男女二元對立的父權制的消解,否定了父權社會對女性的統治與壓迫。

其次,小說中的女性人物形象塑造主要分成了兩類。一類是以若斯太太和科隆布為代表;另一類是以主人公勒妮和帕洛瑪為代表。正如《第二性》的結論部分把女人分為兩種一樣。“‘女性化的’女人在把自己變成獵物的同時,也想用自己的肉體被動性去降服男人;她在順從地變成獵物的同時,也在忙于激起他的欲望,以此為手段將他捕入羅網,把他給束縛住。相反,解放型的女人卻想成為主動者和占有者,她拒絕接受男人想硬塞給她的被動性。……她們將肉體置于精神之上,把偶然性置于自由之上,把她們的日常智慧置于大膽創造之上。但是‘現代的’女人也承認男性的價值:她為自己以男人的方式去思考、行動、工作和創造感到驕傲;她不是蔑視他們,而是自稱和他們是平等的。”[12]第一類女性人物無疑就是波伏瓦所說的“女性化的”的女人,作者通過勒妮和帕洛瑪的視角對這一類女性進行了批判,“如果我是班上的性感美女卡奈爾·馬丹的話,……十五年后,一門心思想跟有錢人結婚的她嫁給一個有錢人,她被丈夫背叛,因為她丈夫要在其他女人身上尋找他冷漠、無趣的正牌妻子永遠都不能給他的東西——那就是人情味和性生活。”(p.196)對于第二類女性人物,則屬于解放型的女人,然而,與女權主義者不同,作者妙莉葉并沒有運用傳統女性主義作家或多或少都會使用的“女性身體寫作”,也沒有“描寫的全是渴求和她自己的親身體驗,以及對她自己的色情質激昂而貼切的提問”[13],而是通過女性對知識的渴求和對內在修養的追求來凸顯現代女性自身的解放。比如小說主人公勒妮“是一個刻苦求知、心地善良、愛憎分明、言行優雅、酷愛藝術的門房”(p.31),最后,甚至為了救流浪漢仁冉不惜犧牲自己的生命。我們認為,在“身體寫作”流行得甚至有些泛濫的今天,“女性智慧與知識寫作”也是對以往傳統女性主義創作的突破,體現了現代女性在突破男性對“女性身體”的偏見之后,對男性社會忽視女性智慧和能力的反抗。

《刺猬的優雅》這本女性作家創作的小說在受到讀者的熱捧,接受小說的版權也已經賣到了31個國家,被全世界的讀者所喜愛。與此同時,在女性主義創作領域,作者妙莉葉·芭貝里繼承了以往法國女性作家批判男性對女性的壓迫和歧視的寫作傳統,還在小說主題上實現了宏大視角的社會哲理與女性文筆的結合,并在人物形象的塑造上以“女性智慧寫作”來宣告在知識與能力領域,女性同樣應該也可以實現與男性的和諧與平等。

[1]東方早報[N].2010-07-01

[2]http://www.livreshebdo.fr/actualites/DetailsActuRub.aspx?id=1821

[3]妙莉葉·芭貝里.刺猬的優雅[Z].史妍、劉陽,譯.南京:南京大學出版社,2010.(文中所標頁碼均出自該書)

[4]馬新國.西方文論史[M].北京:高等教育出版社,2002.

[5]柳鳴九.從選擇到反抗[M].上海:文匯出版社,2005:263.

[6]徐真華,黃建華.20世紀法國文學回顧——文學與哲學的雙重品格[M].上海:上海外語教育出版社,2008.

[7]上官莉娜.女性在法國高等教育及科研領域現狀分析[J].法國研究,2008(3).

[8]龔翰熊.歐洲小說史[M].成都:四川大學出版社,1997.

[9]克洛德·布雷蒙.敘述可能之邏輯[C]//敘述學研究.張寅德,譯.北京:中國社會科學出版社,1989:156.

[10]袁素華.試論伍爾夫的雌雄同體觀[J].外國文學評論,2007(1).

[11]加里·古廷.20世紀法國哲學[M].辛巖,譯.南京:江蘇人民出版社,2005:431.

[12]波伏娃.第二性(下冊)[M].陶鐵柱,譯.北京:中國書籍出版社,1998:1021.

[13]朱立元.當代西方文藝理論[M].上海:華東師范大學出版社,1997:352.