新生代民工重新定義的人生

文|本刊記者 孫曉青

新生代民工重新定義的人生

文|本刊記者 孫曉青

“民工荒”在媒體上炒得沸沸揚揚的時候,民工們卻不慌。“新生代”農民工們選擇重新定義自已的人生,但事實上卻影響著整個社會的改變

“不去了,謝謝。”在收到汕頭工長問她是否回廠的短信后,吳小玲用五個字迅速地做了回復。

眼看著工廠周圍的田地變成了馬路,變成了高樓大廈。吳小玲離開這個城市的愿望卻越來越強烈,她說:“我不能在這里呆一輩子!”

“民工荒”在媒體上炒得沸沸揚揚的時候,民工們卻不慌,他們該吃飯吃飯,該干活干活,該休息休息。“新生代”農民工,當中共中央一號文件中都出現了這樣的定義。意味著新的變化正在發生,那些在城市中長大的新一代農民工,對自己人生的選擇與父輩不同。事實上,當中國經濟醞釀轉型的時候,率先開始轉型的正是這些在底層生活的人們。

除了“面包”,還要“面子”

來自河南農村的吳小玲此前在一家小服裝廠做普工,流水線式的工作狀態讓她厭煩不已,“絲毫沒有任何技術含量,每天重復性的簡單勞動將來也不會有發展。”吳小玲說她希望進入一家大型企業,能夠真正學到一些東西,然后能有升級的空間。年前她辭了原有的工作,然后每天在各種招聘會上尋找機會。“工作不難找,難的是符合要求的。”

吳小玲的心態頗具典型性,對于“80后”、“90后”的新生代農民工來說,相比于第一代農民工,他們要的不止是“面包”。廣東志高空調有限公司董事長李興浩對于新生代農民工有著更深的體會,在他眼里,這些孩子們擁有比前輩更高的文化、更多的夢想,他們對管理嚴苛、生活枯燥的工廠生活越來越難以適應,他們維權意識強,要求成長空間,希望快樂工作,以能否使其成才來衡量工作崗位。

招工荒 廣州市城中村鷺江的街頭,制衣廠的招工人員在等待應聘者。

期望值增高的吳小玲們,在今年春天讓南方的老板們嘗到了苦頭。據此前廣州媒體報道,廣州加工制造業、現代服務業、傳統服務業等三大行業,缺工最為嚴重,缺工量預計達15萬。而今年以來,不僅是廣州、深圳、東莞等珠三角地區城市,安徽、河南、湖北這樣的傳統勞務輸出地區,也開始出現農民工緊缺現象。

農民工真的減少了嗎?全國政協委員、中央農村工作領導小組辦公室主任陳錫文表示,從監測數據顯示,外出農民工的數量沒有減少,還略有增加。新生代農民工也逐漸成為求職者的主力。數據顯示,他們在廣東農民工數量的比重上已經達到了全省總量的75%。而他們對于前途的期望加重了“荒”的形勢。很多企業發現,原有的企業計件薪酬和超時輪班工作對他們已經很難產生吸引力了。廣東惠州市長李汝求在參加人代會前,剛訪問過一個毛毯廠,那里缺高級拼花工人,但工資開到4500,還是沒有招到人。

本實驗結果與王冬梅[27]等人利用了混合菌群對原油污染的土壤進行了生物修復過程相一致,即在生物降解的初期,菌群對中鏈、長鏈烴的降解效果較好;而在降解的后期,菌群對短鏈烴的降解效果較強.

在今年的兩會上,人大代表李興浩提交了一份關于建立農民工人力資源評級機制的議案。李興浩指出,從企業層面講,應當建立人性化管理模式,改變對外來工只會“吃苦耐勞”的傳統印象,對他們生活方式和文化訴求的新變化,給予切實回應。

解決戶籍不如先給保障

“以前人家就叫我小康,現在已經被稱呼為老康了。”康厚明笑著說。

從小康到老康的時間并不短,在重慶這座城市里,康厚明已經打拼了28年。不過,讓康厚明感到高興的是,他終于被這座城市承認了。在2008年,康厚明當選為全國人大代表,成為全國僅有的三位農民工人大代表之一。

康厚明一家現在仍蝸居在單位一間20平米的簡易宿舍里,屋里除了由兩張單人床拼成的“大床”外,就是寫字臺和電視柜,臥室的外間就是班組的伙食團。但是康還是比較知足。

“在城市買房很難,城市職工缺房子可以去申請廉租房、經濟適用房,可是農民工沒有這個條件。”康厚明說。

雖然頂著全國人大代表的光環,但對他來說,自己首先還是一名普通的農民工。這么多年來,能在城里買套房是這個男人最大的夢想。當聽說重慶在今年就開始建公租房后,康厚明一家終于看到了買房的希望。

蝸居不易,買房則更為困難。城市的房價漲得越來越高,而工資卻漲得越來越慢。康厚明在平日里也做了一些調研,農民工普遍反映的問題就是工資比較低,和社會增長速度不成比例。來參加兩會前,康厚明特意抽出時間去了重慶市人保局。康厚明拿到了這樣一份統計數據:農民工收入在500元~1000元的占25%,1000元~2000元的約占50%。

“其實工資、住房和社會保障這三塊是農民工在城里安居的基礎。很多人在強調戶籍,這不是不重要,可是對于我們農民工來說,戶口并不是最在乎的事,我認識的一些人在城里買了房的,就算有機會轉為城市戶口,他們也都不愿意,因為不想放棄家鄉的土地。對他們來說,只要保障到位,城市真正給予他們安居的環境和政策就可以了。”康厚明說。

全國人大代表、廣東省委書記汪洋也談到了這個現象,廣東在調研中發現,目前在珠三角打工的農民工有300萬可以落戶,但只有100萬已經落戶珠三角地區的城鎮,還有200萬不愿意落戶。這很大程度上是由于農村土地與農村戶口掛鉤,申請城鎮戶口就要失去已經有的農村土地。

在今年的兩會上,戶籍制度改革是代表委員們討論的熱點之一,面對中國日益加速的經濟和城鎮化進程,在中國運行了半個多世紀的戶籍制度越來越備受質疑,此次參加兩會的很多代表都認為,戶籍改革勢在必行。面對很多新問題、新形勢,人大代表徐增陽指出,可以將公共服務的獲取條件設計為戶籍以外的其他指標,比如居住時間、穩定工作、固定住所等。只要教育、醫療、養老等公共服務實現了均等化,戶籍制度自然就瓦解了。

而浙江大學公共管理學院院長姚先國也對此給出了同樣的答案。他認為,真正給予農民工市民待遇的關鍵不是戶籍問題,而應該是資源的配置問題。最關鍵的是削弱戶籍與利益的關聯,要從根本上廢除這些長期附加在城市戶籍上的特權,擴大社會保障范圍,真正從實處提升農民工的市民待遇。

真正的轉變

2009年,王簫在深圳的最后一份工作是在一家電子廠做普工,他只做了三個月就辭職了,“工資低,也沒什么發展。”

剛過完22歲生日的王簫從遼寧農村老家來深圳打工三年,一直希望能夠真正過上城里人的生活,有著穩定而像樣的工作,將來也可以攢錢買房買車。“這是奢望。我是高中畢業,但是沒啥技能,理想中的工作我都不符合人家要求,而相中我的那些廠子,沒啥發展,我也看不上。”王簫對此十分郁悶。

王簫郁悶的同時,另一些農村的青年正趕往中國的各個城市,開始他們的城市生活。作為新生代農民工,比起父輩來他們受教育程度相對高一些,但如果沒有技能,在現實的環境里同樣面對很多求職難題。在重慶大學校長助理夏之寧看來,當下的用工荒一方面是用工待遇太低外,還有一個重要的問題就是在企業產業升級的過程中,農民工自身無法去適應節奏,缺乏產業升級后對于職位帶來的新要求。

“農民工也需要再教育,去滿足產業升級帶來的新要求。”在兩會上,全國人大代表、臺灣民主自治同盟廣東省委員會副主委孔令人也如此解讀用工荒問題,“很多人認為洗腳離田就能當工人,這個在以前勞動密集型的時候,不得已為之。到了現在,如果還不能轉變,那么我們一定被困在產業鏈最低端出不來。”

技能就是本錢,沒有本錢的普通務工者,在就業市場上幾乎沒有話語權。

王簫在四處碰壁后,終于發現自己必須再去學點什么。職業培訓和再教育成為了王簫們當前最為迫切的需求。

新生代 在城市打拼的新生代農民工在蝸居中尋找幸福。

我們要讓符合條件的農業轉移人口逐步變為城鎮居民,也要讓農民有一個幸福生活的美好家園。

——《政府工作報告》

“從道義上,從目標上,絕不能讓農民工長期沒有戶籍,沒有城市公民待遇、市民待遇這種狀況長期下去是不公平的,不公道的。”

——全國人大代表、重慶市市長黃奇帆

著力解決新生代農民工問題,統籌研究農業轉移人口進城落戶后城鄉出現的新情況新問題。

——2010年中共中央一號文件

同時,政府部門也發現了危機所在。“技術人才對于東莞來說尤為重要和迫切。”東莞市委副書記、市長李毓全直言不諱地說。

最缺乏的地方,產生最現實的需要,東莞針對農民工的培訓從2006年就開始了。東莞每年都會拿出10億用來實施“創業東莞”工程,其中重要的一項內容就是對農村勞動力的技能培訓。李毓全認為,這種模式的效果是顯而易見的。對于企業來說,政府財政資助減輕了企業培訓負擔,培養技術骨干和加強培訓促進了企業自身的生產效率提高,也增強了技術更新改造的積極性;而對于農民工自身來說,提高了自身素質,也更加融入整個城市的文明,此外,也讓他們在求職市場獲得了更多的主動權和吸引力。

在今年的兩會上,廣東東莞培訓農民工模式獲得了高度肯定,全國政協委員、中共中央黨史研究室室務委員、秘書長黃小同認為,“東莞培訓工作最大的特點是針對性強,不是一般的學習培訓,而是根據地區經濟發展的需要進行技能培訓。”

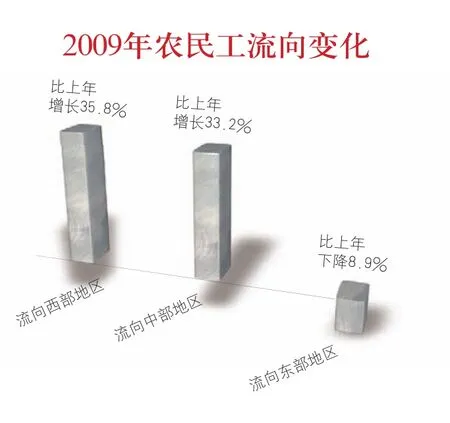

王蕭和吳小玲都試圖擺脫自己只是一個“普工”的身份,他們現在還不知道該如何“升級換代”,但他們拒絕再重復以前的工作,這種變化倒逼著企業、城市開始新的轉型。重慶市市長黃奇帆在闡釋“民工荒”問題時說:中國出現的“民工荒”問題有三大好處,第一方面調整分配結構,提高工人工資性收入、養老醫療保險等會帶來積極影響;第二方面有助于縮小收入差距,促進城市和農村二元結構等有關問題的解決;第三方面有助于縮小東西部差距。有利于推進轉型升級和縮小差距。很多人認為,從這個角度來看,這是有積極意義的。

“我們那個地方是460萬人口,2009年外出打工人員是132.6萬人,這是一個很大比例。” 來自鄧小平故鄉廣安市的全國人大代表康永恒說,“新一代農民工與上一代的農民工相比較,要求社會的公平的意識、要求自身的權益的意識、包括他們的文化水平勞動技能都在增長。”

這位曾在基層工作過,也曾擔任過廣安市副市長的官員不無憂慮地說,“他們對社會的期待可能在一些時候超越我們社會現在的承受力。基于這種情況,我們的國家政府就更應該重視我們的社會角色,更加重視人民的幸福和尊嚴。”