論“遠(yuǎn)”

楊 鑄

在有限的平面上創(chuàng)造復(fù)雜的藝術(shù)空間,乃是繪畫的基本使命,也是繪畫的魅力所在。

“天下同歸而殊途,一致而百慮。”[1]在藝術(shù)空間建構(gòu)方面,西洋近代繪畫和中國(guó)古代繪畫顯然選擇并拓展了不同的道路。西洋近代繪畫依托著嚴(yán)格的科學(xué)精神,綜合幾何學(xué)、光學(xué)、色彩學(xué),通過復(fù)制定點(diǎn)視覺效果的透視方法,建筑了一座由二維通向三維的堅(jiān)實(shí)藝術(shù)橋梁。中國(guó)古代繪畫則以“遠(yuǎn)”為核心旨趣,充分發(fā)掘“虛實(shí)相生”的潛力,消弭視界效果與心理意象的界限,從而開創(chuàng)了無際無涯的藝術(shù)意境。

一

中國(guó)古代繪畫在藝術(shù)空間建構(gòu)方面的自覺,基本上是與山水畫的出現(xiàn)和發(fā)展相同步的;而這種自覺,又集中地與對(duì)“遠(yuǎn)”追求扭結(jié)在了一起。論“遠(yuǎn)”,是中國(guó)古代繪畫理論的精華之一。

“遠(yuǎn)”的本意指空間距離的延展。《說文解字》釋:“遠(yuǎn),遼也。”《爾雅》釋:“遠(yuǎn),遐也。”《廣韻》釋:“遠(yuǎn),遙遠(yuǎn)也。”后也引申指時(shí)間距離的綿長(zhǎng)。在中國(guó)歷史演進(jìn)的特殊語境之中,“遠(yuǎn)”的涵義逐步擴(kuò)展,擁有了更為豐富復(fù)雜的文化內(nèi)蘊(yùn)。

“遠(yuǎn)”與“近”相對(duì),因大跨度距離而給人以一定的超越之感。“遠(yuǎn)”不僅是對(duì)距離的超越,而且可能意味著視野局限的超越,對(duì)現(xiàn)實(shí)束縛的超越,對(duì)世俗羈絆的超越。在先秦,道家就曾用“遠(yuǎn)”描述過無限之“道”:

有物混成,先天地生。寂兮寥兮,獨(dú)立不改,周行而不殆,可以為天地

母。吾不知其名,字之曰道,強(qiáng)為之名曰大。大曰逝,逝曰遠(yuǎn),遠(yuǎn)曰反。[2]

到魏晉玄學(xué)那一度普遍吸引了文人意趣的精神氛圍當(dāng)中,“遠(yuǎn)”更直接同“玄”疊加在一起,被理解為對(duì)玄理意趣的特殊表達(dá)。這同時(shí),“遠(yuǎn)”逐漸同“幽”、“深”、“清”、“超”等相匯合,實(shí)現(xiàn)了從客觀空間向主觀感受的全面轉(zhuǎn)移。當(dāng)“遠(yuǎn)”最終進(jìn)入了藝術(shù)的視野之后,則迅速內(nèi)化為了一種超然的藝術(shù)境界和審美境界。

早在山水畫和山水畫論因玄學(xué)的催化而超前萌生的最初階段,對(duì)“遠(yuǎn)”的追求就已經(jīng)得到了凸顯。宗炳《畫山水序》稱:

且夫昆侖山之大,瞳子之小,迫目以寸,則其形莫睹,迥以數(shù)里,則可圍于寸眸。誠(chéng)由去之稍闊,則其見彌小。今張絹素以遠(yuǎn),則昆之形,可圍于方寸之內(nèi)。豎劃三寸,當(dāng)千仞之高;橫墨數(shù)尺,體百里之迥。是以觀畫圖者,徒患類之不巧,不以制小而累其似,此自然之勢(shì)。如是,則嵩華之秀,玄牝之靈,皆可得之于一圖矣。夫以應(yīng)目會(huì)心為理者,類之成巧。則目亦同應(yīng),心亦俱會(huì);應(yīng)會(huì)感神,神超理得。雖復(fù)虛求幽巖,何以加焉。

宗炳清醒地意識(shí)到,繪畫可以于相對(duì)狹小的畫幅之上,構(gòu)建遼闊的藝術(shù)空間;而這種“千仞”“百里”的藝術(shù)空間,乃是畫家“目”與“心”融合的產(chǎn)物。在這里,“目”是基礎(chǔ)。所謂“去之稍闊,則其見彌小”,所謂“張絹素以遠(yuǎn),則昆之形,寸圍于方寸之內(nèi)”,當(dāng)千仞之高;橫墨數(shù)尺,體百里之迥”,正是對(duì)視覺透視原理的最早表述。然而,“目”并非最高的層級(jí),在“目”之上,更有“心”“神”的引領(lǐng)。山水的意義,在于“以形媚道”[3]。山水畫如果僅限于復(fù)現(xiàn)山水之“形”,“應(yīng)目”即足以勝任;至于要把握和展示山水所存之“道”,則必須依賴“會(huì)心”。關(guān)于這一點(diǎn),稍晚于宗炳的王微,在《敘畫》中也有相近的表述:

夫言繪畫者,竟求容勢(shì)而已。古人之作畫也,非以案城域,辯方州,標(biāo)鎮(zhèn)阜,劃浸流。本乎形者融,靈而動(dòng)變者心也。靈亡所見,故所托不動(dòng);目有所極,故所見不周。于是乎以一管之筆,擬太虛之體;以判軀之狀,畫寸眸之明。曲以為嵩高,趣以為方丈。

山水畫不同于繪地圖,也不是絕對(duì)寫實(shí),而是在創(chuàng)造特定的藝術(shù)空間,導(dǎo)入通向“太虛”的藝術(shù)意境;因此,畫家需要“心”與“目”相濟(jì)相合,方能超越單純視覺的局限,發(fā)揮藝術(shù)創(chuàng)造的深層潛能。

這以后,“遠(yuǎn)”以及標(biāo)示“遠(yuǎn)”的“百里”、“千里”、“萬里”等,以較高的頻率不斷出現(xiàn)于山水畫論之中。南朝姚最《續(xù)畫品》評(píng)蕭賁:

嘗畫團(tuán)扇,上為山川。咫尺之內(nèi),而瞻萬里之遙;方寸之中,乃辨千尋之峻。[4]

隋唐間彥《后畫錄》評(píng)展子虔:

亦長(zhǎng)遠(yuǎn)近山川,咫尺千里。[5]

身歷唐王朝由盛及衰歷史巨變的詩(shī)人杜甫,推重畫家王宰的山水畫作,選取了一個(gè)重要的角度:

尤工遠(yuǎn)勢(shì)古莫比,咫尺應(yīng)須論萬里。[6]

杜甫的貢獻(xiàn),并不在于揭示“咫尺”與“萬里”之間的張力關(guān)系,而在于以“勢(shì)”論“遠(yuǎn)”。中國(guó)古代山水畫所重視的“遠(yuǎn)”,是藝術(shù)而非實(shí)際,是復(fù)雜的心理境界而非簡(jiǎn)單的視覺效果,簡(jiǎn)言之,是一種“勢(shì)”。“勢(shì)”字從“執(zhí)”字衍化而來,原指強(qiáng)大的權(quán)力,后由實(shí)而漸虛,內(nèi)化為人的主觀感受,表示某種總體性的態(tài)勢(shì)或趨向。作為“勢(shì)”的“遠(yuǎn)”,不是視覺之“遠(yuǎn)”,而是在審美靜觀中獲得的關(guān)聯(lián)視覺而又超越視覺的心理之“遠(yuǎn)”。對(duì)此,明末清初的王夫之有著敏銳而透徹的把握:

論畫者曰:咫尺有萬里之勢(shì)。一勢(shì)字宜著眼。若不論勢(shì),則縮萬里于咫尺,直是《廣輿記》前一天下圖耳。[7]

地圖的基點(diǎn)在科學(xué),山水畫的基點(diǎn)在藝術(shù)。地圖是縮微,依據(jù)為比例關(guān)系,山水畫是拓展,要義在虛實(shí)相生。兩者的差異,正在于一個(gè)關(guān)鍵的“勢(shì)”字。山水畫藝術(shù)空間的“遠(yuǎn)勢(shì)”,生成于畫幅之內(nèi)的景物構(gòu)圖,卻又能隱約延伸到畫幅之外,杳渺不絕,無際無涯。山水畫藝術(shù)空間的“遠(yuǎn)勢(shì)”,缺乏精確的科學(xué)數(shù)據(jù),卻更具超然的審美魅力。山水畫藝術(shù)空間的“遠(yuǎn)勢(shì)”,無法單純由視覺來窮盡,必須在視覺之上進(jìn)一步誘發(fā)靜思遐想,調(diào)動(dòng)“目”與“心”的合力方能真正把握。

二

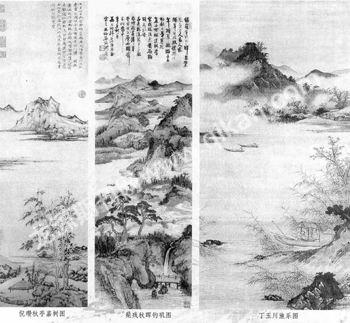

至山水畫開始占據(jù)畫壇中心位置的宋代,繪畫理論對(duì)“遠(yuǎn)”的體認(rèn)和闡釋更為深入。于是,在郭熙的《林泉高致》中出現(xiàn)了“三遠(yuǎn)”之議:

山有三遠(yuǎn):自山下而仰山巔,謂之高遠(yuǎn);自山前而窺山后,謂之深遠(yuǎn);自近山而望遠(yuǎn)山,謂之平遠(yuǎn)。

郭熙所概括的“高遠(yuǎn)”、“深遠(yuǎn)”、“平遠(yuǎn)”,出于山水畫處理山勢(shì)的創(chuàng)作實(shí)踐,其基點(diǎn)乃在畫作構(gòu)圖的不同視覺定位。“高遠(yuǎn)”即仰視構(gòu)圖,以顯峰巒的聳峻和雄壯;“深遠(yuǎn)”略相當(dāng)于俯視構(gòu)圖,以顯澗壑的層次和深邃;“平遠(yuǎn)”即平視構(gòu)圖,以顯群山的逶迤和延綿。然而,郭熙深得中國(guó)山水畫的精義,并沒有止步于視覺層面,而是主動(dòng)實(shí)現(xiàn)了向?qū)徝佬睦韺用娴倪^度:

高遠(yuǎn)之勢(shì)突兀,深遠(yuǎn)之意重疊,平遠(yuǎn)之意融而縹縹緲緲。[8]

以“勢(shì)”以“意”來言“三遠(yuǎn)”,郭熙顯然在自覺地實(shí)踐著對(duì)純視覺的某種突破和超越。也就是說,在郭熙的意識(shí)中,“三遠(yuǎn)”不僅是三種山水畫視覺構(gòu)圖的方式,而且是三種山水畫喚起藝術(shù)空間審美感應(yīng)和審美神思的方式。

郭熙得風(fēng)氣之先,首倡“三遠(yuǎn)”;而數(shù)十年后的韓拙,踵武前賢,撰《山水純?nèi)罚瑢?duì)“三遠(yuǎn)”又有別解:

愚又論“三遠(yuǎn)”者:有近岸廣水,曠闊遙山者,謂之闊遠(yuǎn);有煙霧溟漠,野水隔而仿佛不見者,謂之迷遠(yuǎn);景物至絕,而微茫縹緲者,謂之幽遠(yuǎn)。

近世研究者多以《林泉高致》旨趣近文人畫論且全為自抒獨(dú)見,而《山水純?nèi)肺墓P染院體習(xí)氣且多處因襲成說,于是揚(yáng)前者而抑后者。其實(shí),僅就對(duì)“三遠(yuǎn)”的歸納而論,韓拙的闡發(fā)中包涵了不容忽視的新意。這新意主要還不在于拓寬了“三遠(yuǎn)”的范圍,將其從純論畫山引申到論所有山水畫作,而在于有意識(shí)地強(qiáng)化了作為山水畫藝術(shù)空間之“遠(yuǎn)”的特殊審美心理意義。韓拙區(qū)分“闊遠(yuǎn)”、“迷遠(yuǎn)”、“幽遠(yuǎn)”,重點(diǎn)已經(jīng)從構(gòu)圖的視角差別,轉(zhuǎn)移到了心理效應(yīng)的差別。“闊遠(yuǎn)”是突出水天空曠,引人神氣清爽,襟懷開朗;“迷遠(yuǎn)”乃以水霧煙嵐點(diǎn)染阻隔,給人隱約迷蒙的感受;“幽遠(yuǎn)”則借連接天際的渺茫山水,將人帶入延伸無盡的空寂心境。可以說,韓拙列出的“闊遠(yuǎn)”、“迷遠(yuǎn)”、“幽遠(yuǎn)”,既是山水畫的三種構(gòu)圖方式,三種空間類型,更是山水畫的三種藝術(shù)意境。

宋代以后,不斷有承接余緒而以“三遠(yuǎn)”論山水畫者。元四家之一黃公望,存有一篇《寫山水訣》,其中有言:

山論三遠(yuǎn):從下相連不斷,謂之平遠(yuǎn);從近隔開相對(duì),謂之闊遠(yuǎn);從山外遠(yuǎn)景,謂之高遠(yuǎn)。

細(xì)審其說,似仍拘于視覺構(gòu)圖之不同技法,未能在意境創(chuàng)造層面提出富于啟發(fā)性的見解。清代乾隆年間曾東游日本的山水畫家費(fèi)漢源,也有關(guān)于“三遠(yuǎn)”的論說:

山有三遠(yuǎn):曰高遠(yuǎn),曰平遠(yuǎn),曰深遠(yuǎn)。高遠(yuǎn)者,即本山絕頂處,染出不皴者是也;平遠(yuǎn)者,于空闊處、木末處、隔水處染出皆是;深遠(yuǎn)者,于山后凹處染出峰巒,重疊數(shù)層者是也。三遠(yuǎn)唯深遠(yuǎn)為難,要使人望之莫窮其際,不知其幾千萬里,非有奇思者不能作。[9]

費(fèi)漢源區(qū)別“三遠(yuǎn)”,將主要的著眼點(diǎn)放在了墨色渲染的技法之上,新意稍欠;倒是其關(guān)于“深遠(yuǎn)”的發(fā)揮——“要使人望之莫窮其際,不知其幾千萬里”,無意中觸及了山水畫“遠(yuǎn)”的藝術(shù)空間的真諦。中國(guó)古代山水畫論所推重的“遠(yuǎn)”,不是“目”視之“遠(yuǎn)”,而是“心”感之“遠(yuǎn)”;并不以復(fù)制人的視覺效果為尚,而是恰恰要主動(dòng)地實(shí)現(xiàn)對(duì)視覺極限的突破和超越。“千里”“萬里”,非“目”所能及,卻正是山水畫“遠(yuǎn)”的藝術(shù)空間所要涵容。顯然,這“遠(yuǎn)”只能憑借“心”“撫四海于一瞬”的“神思”,方能建構(gòu)起來。

三

順帶辨析一個(gè)問題,即所謂“散點(diǎn)透視”。

在20世紀(jì)中國(guó)與西方不對(duì)等的文化交流背景之下,出現(xiàn)了一種關(guān)于中國(guó)古代繪畫構(gòu)圖和藝術(shù)空間建構(gòu)的解釋——“散點(diǎn)透視”。

透視,乃透視學(xué)在繪畫領(lǐng)域中的具體應(yīng)用。自文藝復(fù)興之初至十九世紀(jì),透視一直是西方繪畫的方法支柱。以至意大利畫家達(dá)·芬奇曾經(jīng)斷言:“繪畫以透視學(xué)為基礎(chǔ)。”[10]透視依據(jù)科學(xué)精神,精確復(fù)制人的定點(diǎn)視覺效果,再現(xiàn)人的復(fù)雜空間感受,極其有效地豐富了繪畫逼真寫實(shí)的能力。西方繪畫六百年里所獲得的輝煌成就,與透視方法的發(fā)揮之間,存在著直接的聯(lián)系。西方繪畫發(fā)展了透視,同時(shí),透視也給西方繪畫呈上了豐厚的回報(bào)。問題在于,透視學(xué)是科學(xué),是普遍規(guī)律;但對(duì)于繪畫來說,透視方法卻不見得就是普世的藝術(shù)法則。

以透視來論中國(guó)古代繪畫,本意大約是要在西方文化一度居于傳播強(qiáng)勢(shì)的特定氛圍中,為中國(guó)的“國(guó)粹”爭(zhēng)一席立足之地。持論者認(rèn)為,西方繪畫借以登峰造極的透視方法,在中國(guó)古代也同樣存在;而西方與中國(guó)的區(qū)別在于,一為焦點(diǎn)透視,一為散點(diǎn)透視。對(duì)散點(diǎn)透視的一般解釋是:一幅畫作,包含多個(gè)視點(diǎn);而觀賞者在觀賞畫作時(shí),視野則要在多個(gè)視點(diǎn)之間移動(dòng)轉(zhuǎn)換。

誠(chéng)然,中國(guó)古代畫作常采用立軸和手卷等形式,觀賞時(shí)往往確實(shí)有著視野的游移。但是,這并不能自然證明散點(diǎn)透視在中國(guó)古代繪畫史上的真實(shí)存在。請(qǐng)?jiān)囅胍幌拢绻环嬜鞯臉?gòu)圖,乃由若干組焦點(diǎn)透視拼合而成,將會(huì)呈現(xiàn)出什么樣子!

其實(shí),論說中國(guó)古代繪畫,不必囿于“透視”。回顧宗炳《畫山水序》、王微《敘畫》等早期山水畫論可知,古人對(duì)“透視”的道理早有掌握。然而,出于特殊的文化選擇和藝術(shù)選擇,中國(guó)古代繪畫并沒有簡(jiǎn)單地沿著將“透視”推向極致的道路前行,而是另辟蹊徑,為人類提供了一種與西方近代繪畫不同的藝術(shù)典范。中國(guó)古代繪畫,尤其是山水畫,清醒地意識(shí)到了純視覺的客觀局限,于是將自身的智慧和能力,自覺投入到了“目”“心”融合,以“心”引領(lǐng)“目”,借“心”超越“目”方面,自覺投入到了藝術(shù)意境的創(chuàng)造方面。

中國(guó)古代山水畫理論所特別關(guān)注的“遠(yuǎn)”,正集中凝聚了不同于“透視”的東方神韻。這“遠(yuǎn)”,雖不絕對(duì)脫離視覺,卻又不拘泥于視覺,而是探索著從視覺向想象的過渡,從“目”向“心”的過渡。這“遠(yuǎn)”,重在感覺之“遠(yuǎn)”,想象之“遠(yuǎn)”,因此可以自由地超越視覺的極限,導(dǎo)向無窮,導(dǎo)向永恒。這“遠(yuǎn)”,是畫作所顯示的連接天際的藝術(shù)空間,更是一種脫盡塵滓的人生境界。這“遠(yuǎn)”,既展開于畫幅之中,更延展于畫幅之外。這“遠(yuǎn)”的生成,不是靠對(duì)真實(shí)視覺空間的模仿,而是靠藝術(shù)的辯證法,靠“虛實(shí)相生”所蘊(yùn)含的巨大藝術(shù)潛能。

注釋

[1] 《易傳·系辭》。

[2] 《老子·二十五章》。

[3]宗炳《畫山水序》。

[4]張彥遠(yuǎn)《歷代名畫記》:“蕭賁……曾于扇上畫山水,咫尺內(nèi)萬里可知。”

[5]張彥遠(yuǎn)《歷代名畫記》:“展子虔……山川咫尺萬里。”

[6]杜甫《戲題王宰畫山水圖歌》。

[7]王夫之《姜齋詩(shī)話》。

[8]郭熙《林泉高致》。

[9]費(fèi)漢源《山水畫式》。

[10 ]達(dá)·芬奇《透視學(xué)》,《達(dá)·芬奇論繪畫》,廣西師范大學(xué)出版社2003年版。

楊鑄:北京大學(xué)中文系

責(zé)任編輯:馮佩