經典闡釋的無限與有限

2009-03-15 10:16:14馬建智

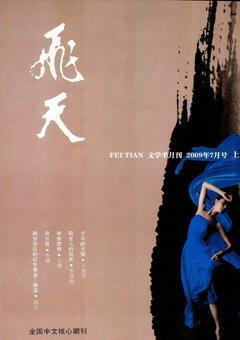

飛天

2009年16期

關鍵詞:文本

近年來,隨著中央電視臺《百家講壇》的推波助瀾,經典闡釋已經形成了一陣風潮,各種闡釋經典的書籍在各類書店隨處可見。這類書籍盡管水平參差不齊,但不可否認它們對引導一般的廣大讀者去關注傳統文化,了解認識傳統文化產生了積極的影響。甚至可以說,是上個世紀70年初那個特殊年代以后才出現的這樣大規模的對中國古代經典著作的熱情關注。由于闡釋經典的風頭還很猛,大量闡釋經典的著作不斷涌現,一些專業的學者也改弦易轍加入到這個潮流中。對這股潮流褒貶不一,肯定者有之,批評者有之。尤其是學界批評的聲音似乎更大。那么我們怎么看待這種闡釋?

一

經典闡釋具有無限性在文化歷史上已經得到了充分的證明。比如儒家的經典著作“五經”的流傳過程就是一個不斷闡釋的歷史。漢代的儒生有他們的解經的觀念和方法,形成了漢學;宋代的學者有他們的讀經和解經的觀念和方法,形成了宋學;現代的學者對“五經”的解讀和古代學者又有很大的不同。從一個時代來看,對同樣一部經典著作的闡釋也是流派眾多,說法不一。

經典之所以能夠得到不斷地闡釋,就在于它是能夠產生持久影響力的偉大的作品,它是一個民族文化傳統的體現,它承載著一個民族文化傳承的重任。具體說來,表現在以下幾個方面:

第一,經典有超越時空的跨越性。經典是經過了一個很長時間篩選淘汰而保留下來的偉大的作品,它不僅僅是影響了一個時代,而是跨越了所有的時代。……

登錄APP查看全文

猜你喜歡

新世紀智能(語文備考)(2020年4期)2020-07-25 02:28:52

新世紀智能(語文備考)(2020年4期)2020-07-25 02:28:52

甘肅教育(2020年8期)2020-06-11 06:10:02

藝術評論(2020年3期)2020-02-06 06:29:22

制造技術與機床(2019年10期)2019-10-26 02:48:08

新世紀智能(語文備考)(2018年11期)2018-12-29 12:30:58

電子制作(2018年18期)2018-11-14 01:48:06

小學教學參考(2015年20期)2016-01-15 08:44:38

語文知識(2015年11期)2015-02-28 22:01:59

語文知識(2014年1期)2014-02-28 21:59:13