中國新詩英譯策略的演變

摘 要:本文對比探討了《中國新詩百年選集》與《現代漢詩選》的英譯譯文。相較而言,《選集》通過多元化的譯者群體和合作翻譯模式,有效彌合了原文與譯文之間的文化與語言差異,顯著提升了譯文的整體質量與讀者體驗。本文細致分析了兩部詩選中共同收錄詩歌的翻譯變更,指出《選集》在翻譯的精準度上有所提升,并探討了詩歌翻譯中忠實性與創造性的平衡問題。最后,本文考察了《選集》增補的譯文翻譯特點,展示了譯者在保留原詩文化意象、韻律節奏和形式方面做出的努力。

關鍵詞:中國新詩;英譯;《現代漢詩選》;《中國新詩百年選集》

中國新詩自20世紀初誕生以來,至今已走過百余年的歷程。它從傳統中汲取養分,同時深受西方現代主義文學影響,逐步形成今天我們所見的獨特風貌。隨著新詩影響力的擴大,相關譯介作品也日益豐富,成為溝通中西文化的重要橋梁。本文旨在通過對比分析奚密主編的《現代漢詩選》與其后與李章斌、美國夏威夷大學翻譯家弗蘭克·斯圖爾特(Frank Stewart)合編的《中國新詩百年選集》(簡稱《選集》),探討兩部詩集在翻譯策略上的共通性與差異性,探究詩歌翻譯的限度。

一、譯者群體多元化與合作翻譯模式

1992年,奚密獨立完成了《現代漢詩選》的編選與翻譯工作,該著作至今仍被視為英譯中國詩歌選集的經典之作,并獲得了業界的高度評價。美國著名漢學家宇文所安曾高度評價這本選集是迄今為止中國現代詩歌的最好展示[1],澳大利亞學者西蒙·帕頓(Simon Patton)指出,奚密對于構建中國大陸與臺灣詩歌之間的文學連續性作出了重要貢獻,打破了所謂的“詩意的種族隔離”,確立了一個先前被掩蓋的文學連續體。[2]這些成就與奚密在中國文學領域的學術深耕和扎實的文學翻譯功底密不可分。她早年在中國接受教育,并在臺灣大學外文系接受系統的文學訓練,隨后在美國南加州大學獲得比較文學碩士及博士學位。這些學術經歷為她編纂詩選提供了堅實的文學基礎和廣闊的跨文化視野。

在《選集》的編纂過程中,奚密不僅展現了其對中國文學的深厚理解,還積極引入了新的學術力量。南京大學杰出學者李章斌的參與為《選集》注入了新的學術活力。《選集》中所列詩人名單初步由李章斌擬定,并經奚密適度增刪以完善。李章斌對中國新詩有著深刻的見解,并與中國詩人有直接的交流與互動,這使《選集》在詩歌的選擇與解讀上更為精確與全面,顯著提升了《選集》的學術價值與實踐意義。

相較于《現代漢詩選》,《選集》是集各家之長的綜合性選本。《選集》的翻譯團隊由45位譯者組成,其中包括兩位編者奚密和弗蘭克,二人在詩歌創作與翻譯領域均有深厚的造詣,他們合作翻譯了《選集》中的大量詩歌。此外,譯者團隊的構成更為復雜多元,包括對中國文學有深入研究的專家學者。例如,寇志明曾出版多部關于魯迅的研究專著,如《魯迅舊體詩研究》《魯迅略傳及中、英、日文魯迅研究專著述評》等,對魯迅本人及其作品十分熟悉。譯者團隊中還有針對特定詩人作品進行翻譯并取得良好反響的專業人士,如周文龍(Joseph R. Allen)、柯夏智(Lucas Klein)、凌靜怡(Andrea Lingenfelter)和顧愛玲(Eleanor Goodman)。他們的成就體現了《選集》翻譯團隊在英譯新詩領域的豐富經驗和專業水平。同時,一些具有國際影響力的詩人也在譯者之列,如克萊頓·埃什爾曼(Clayton Eshleman)、施家彰(Arthur Sze)和邁克·奧康拿 (Mike O’Connor),他們的參與為英譯新詩帶來了新生力量。

此外,《選集》的翻譯團隊還涵蓋了詩人的親友和配偶,甚至詩人本人也參與其中,這種親密關系極大提升了翻譯的精準度和可讀性。例如,王敖與顧愛玲在此選集中再度合作翻譯。王敖作為活躍于當代詩歌圈的詩人,與眾多詩人有著直接的互動,并且與顧愛玲有著長期的默契合作,這為翻譯提供了獨到的視角和創新路徑。陳黎的《島嶼邊緣》由其妻子張芬齡翻譯完成,兩人均畢業于臺灣師范大學英語系,并且有著豐富的翻譯經驗。詩人孫維民也親自參與了自己兩首詩歌的翻譯。在此過程中,譯者與詩人的交流也得到了進一步強化,如西西詩歌的翻譯者在再創造文本方面得到了西西本人的認可,歐陽江河的翻譯者也與其多次進行交流與修訂。[3]這種翻譯模式不僅保證了譯文在文化轉碼過程中對原文精神氣質的高度還原,也有助于在不同文化背景下實現信息的準確傳遞。

二、從《現代漢詩選》到《選集》的譯文風格變化

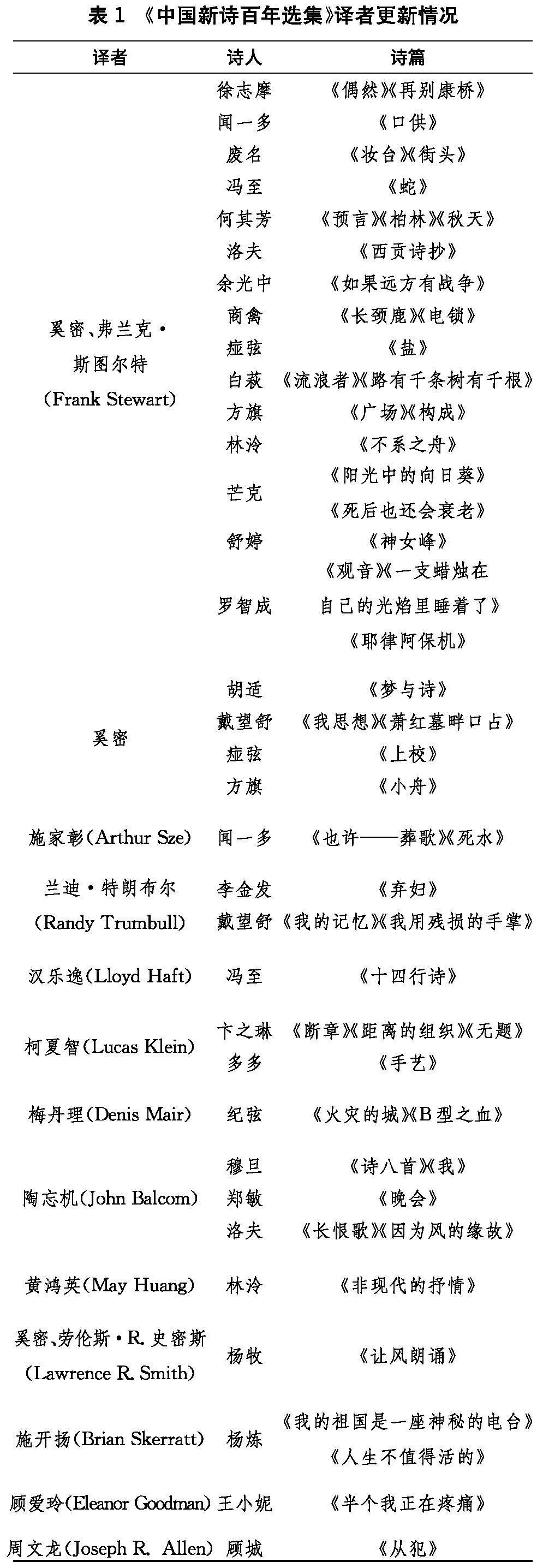

兩本詩選共同收錄的詩歌有53篇,所有的譯文都經過了精心的修訂和替換。其中,近半數(25首)的譯文是由奚密與《選集》主編之一的弗蘭克合作完成的。其余譯者身份十分多元,他們的參與進一步豐富了譯文的多樣性,詳情見表1。

西川曾經討論過詩歌的英譯問題,他認為絕大多數詩人的作品翻譯成英文后都處于一種失效狀態。[4]在詩歌翻譯中,譯者不僅要追求語言和意義的精確傳達,還需考慮如何在源語和目的語之間傳遞詩歌的精髓。王家新認為,譯者應該在忠實性和創造性的張力間找到翻譯的最佳平衡點,“詩歌翻譯應該遵循‘詩性原則’,在語言、形式和情感上尊重原作,在譯語環境中允許創造甚至改寫現象的存在”[5]。

(一)譯文忠實度的差異

在奚密與弗蘭克合作的譯文中,本文發現很多類似的改寫現象,它們既忠于原作,又有一定的主觀創造性,展現了原作在異質文化語境中的更多可能性。以徐志摩的《再別康橋》為例,奚密與弗蘭克合作修改后的版本在整體上對意象的呈現更為明確。新版的譯文巧妙地調整了意象的出現順序,以實現和諧流暢的詩意銜接。例如,對于“河畔的金柳”這一意象,新版中的“金柳”并未直接譯為“golden willow”,譯者將其融入了對“艷影”的描繪中,采用“golden reflection”的表述,有效避免了西方讀者在缺乏注釋的情況下對“金柳”一詞感到困惑。

在保留原始意象的同時,新版譯文還進行了諸多創新性的翻譯嘗試。以“揉碎在浮藻間”為例,舊版譯文“Wrinkled by the swaying algae”雖直譯了原文,但新版“The ruffling colors among the duckweed”則更為巧妙地展現了“揉碎”后浮萍間色彩斑駁的景象。類似的細節處理還體現在對“撐一支長篙”的翻譯上,增加的“push”這一動詞,生動地描繪了人在水面上撐篙的動作,增強了詩歌的畫面感。

(二)音樂性的翻譯改進

有學者曾經批評過《現代漢詩選》中的某些譯文“音樂性的丟失”,他以戴望舒的《寂寞》為例,指出奚密未能充分傳達原文韻律節奏的精髓。[6]這一批評揭示了學者翻譯與詩人翻譯在側重點上的差異。在《選集》中,詩人譯者的特征尤為顯著,其中近半數譯者具有詩歌創作背景,他們的翻譯策略在內容傳達和音韻節奏把握上展現出獨特藝術魅力。

以聞一多的《也許——葬歌》為例,聞一多致力于新詩格律化的理論和實踐,提倡“三美”,他的詩作在韻律的應用和句式的整飭方面特征十分明顯,這無疑對翻譯形成了不小的挑戰。《現代漢詩選》中奚版的譯文在原文的還原度方面表現出色。例如,在第一節中,“Perhaps you have cried yourself tired/Perhaps you feel like taking a nap” 精準地對應了原文的情感表達。而施版的譯文對原詩的語序進行了大膽的調整,通過三個“weep”與三個“perhaps”的連用,巧妙地在詩歌的起始部分營造出一種含蓄且生動的情感氛圍。同樣地,在詩歌的最后一節,施版通過在句首連續使用三個“I will”,逐步增強了情感的色彩。同時,兩個“lightly”和“slowly”的重復使用,凸顯了父親對女兒的珍視與呵護。

總體來看,施家彰的翻譯工作在對原詩詞匯進行創新性處理的同時,成功地再現了詩歌的音樂質感。這種翻譯策略不僅展現了原作的深邃情感,還融入音韻和節奏美感。通過這種翻譯實踐,譯者在忠實原文的同時,也賦予了譯文更強的生命力和藝術表現力。

(三)圖像詩的翻譯對比

現代詩歌在演進的過程中,產生過一種強調形式構造的詩歌類型,例如興起于臺灣的圖像詩。作為臺灣新詩史上的獨特文體,它們通過語言與視覺圖像的交融,實現了詩歌的“可視化”。這種結構對譯者的語言駕馭能力提出了更高的要求,譯者不僅要保持原作意象和節奏感,還要精確地傳達圖像與文字之間的互文性關系,以確保譯文能夠反映出原作的藝術特質和文化內涵。

以白萩的《流浪者》為例,原詩采用豎排形式,前四行文字猶如一株挺拔的絲杉,“在地平線上”五個字則呈水平排列,凸顯出“一株絲杉”的孤獨形象。兩種譯本均未保留原詩的豎排形式,而是采用橫排布局。奚版譯文通過減少前四句的音節來模擬原詩意象,并巧妙地將“一株絲杉”豎排插入“on the horizon”中,展現了譯者對孤獨感的理解與思考。然而,這種排版方式在閱讀順序上可能削弱了讀者對絲杉林意象的直觀捕捉。相比之下,《選集》中的譯文采用了右對齊的排版,將“on the horizon”分拆為五行“on the ho ri zon”,并插入橫排的“a silk fir”。這一排版不僅更符合讀者的閱讀習慣,在視覺效果上也與更能原文相契合。在排版中,將視角順時針旋轉90度,文字的分布與原文布局基本一致,成功解碼了“圖像”。

總的來看,《選集》中的詩歌翻譯相較于《現代漢詩選》表現出了更高的翻譯水準。正如王家新指出,“忠實”翻譯不等同于逐字直譯或形式上的匹配,它基于譯者對原詩精髓的深入理解以及對詩人內心世界的深刻感受。為了實現這種“忠實”,翻譯者有時需要打破原文的語言結構,甚至對某些部分進行重新創作,通過這種“背叛”來實現真正的“忠實”。[7]正是這種超越原文框架,努力與目的語語境中的文化和精神氣質相契合的翻譯策略,賦予了譯作更強的生命力和藝術表現力。

三、新增詩歌的譯文翻譯策略

郭勇在《百年新詩選本與中國新詩的經典化研究》一書中這樣總結:“新世紀的新詩選本,以年度詩選與建構新詩史的綜合性選本最為突出。”[8]《選集》就是這樣一本試圖構建新詩史的綜合性選本,它收錄了85位詩人的280多首作品,覆蓋了1910至2010年的百年時間跨度。相較于《現代漢詩選》來說,《選集》增補了49位詩人,包括魯迅、郭沫若等早期經典詩人,以及黃翔、多多、昌耀等近年來被重新評估的詩人,還有羅大佑、崔健、方文山等詞作者。

(一)文化意象翻譯策略

本文在對《選集》中增補詩人作品的翻譯進行細致分析時,發現該選集在文化意象的傳達上取得了顯著成就。以穆旦的《春》為例,詩人巧妙地將自然界的現象與內在心理狀態相融合,通過象征性意象如“綠色的火焰”和“渴求擁抱的花朵”,既生動地勾勒出春天的生機盎然,又隱喻了青春期的渴望與掙扎。[9]在翻譯中,“green flame flickers over the grass”和“He longs to embrace you, a flower”等表述,精準地捕捉了這些隱喻的深層含義,使讀者能夠體驗到自然景觀與內心情感的和諧共鳴。原詩中“你”與“他”的指代變化是理解全詩隱喻的關鍵所在。翻譯中“you”與“he”的交替使用,雖然可能在一定程度上增加了理解的難度,但正是這種模糊性賦予了詩歌更豐富的層次和更廣闊的解讀空間。陶忘機通過保留這種人稱代詞的使用,成功地傳達了原詩中自然與心靈物我交融的哲學思考。

(二)韻律節奏翻譯策略

在《選集》中,譯者在詩歌韻律節奏的翻譯上同樣具有顯著的成效。譯者不僅注重原文意境的傳達,也極力保留原文的形式美和節奏感,這種翻譯實踐體現了譯者在忠實性與創造性之間的微妙平衡。在《選集》,中昌耀的詩歌以其對偶和排比的巧妙運用而著稱,如詩中的“只作寒暄”“只賞芳草”和“時光不再變作花粉”“飛蛾不必點燃燭淚”等句,不僅在結構上呈現出對稱之美,而且在語言上融合了古典韻味與現代漢語的流暢性。這些詩句的節奏變化豐富,從緊湊的短句到舒緩的長句,不僅增強了詩歌的韻律感,也深刻反映了詩人情感的起伏。昌耀在詩中精心挑選了如“餓馬搖鈴”“花粉”“燭淚”等富有音樂性的詞匯,這些詞匯的音韻和諧,增強了詩歌的聽覺美感。在《選集》的翻譯中,奚密和弗蘭克成功保留了原文的對偶和排比結構,例如將“只作寒暄”“只賞芳草”譯為“To only make small talk, only admire the fragrant grass”,以及“時光不再變作花粉”“飛蛾不必點燃燭淚”譯為“Time no longer pollinates the present; Moths no longer light a weeping candle”。這些譯文不僅傳達了原文的意境,也保留了原文的形式美。此外,譯者對原文節奏和停頓的準確把握,如在“We still have ‘The Hungry Horse Shakes Its Bell’”(尚有餓馬搖鈴)一句中使用引號,以及在“What truly belongs to this moment/Is this endless field of fragrant, emerald grass”(屬于即刻/唯是一片芳草無窮碧)一句中的分行處理,都有效地再現了原文的節奏感。

(三)詩歌形式翻譯策略

此外,《選集》中增補的詩歌在形式上的翻譯水準同樣值得關注。西西在詩歌創作中常運用巧妙的文字游戲作為修辭策略,因此,譯者在詩歌的翻譯過程中要加強對文化語境的把握和理解。在《選集》中,美國譯者費正華(Jennifer Feeley)教授翻譯西西的詩歌時,采用了多種創新的翻譯方法和技巧,精確地再現并重構了西西詩歌中的文字游戲,充分展現了原詩語言的機智與幽默。[10]

以西西的《奏折》為例,譯者在忠于原詩形式和內涵的同時,通過語言的再創造,成功地將原文的聲音和視覺模式融入譯文。在形式再現方面,譯者著重保留了原詩的奏折體結構,每段文字均以恭敬的請示語開頭,模仿古代臣民向皇帝呈上的奏折格式。這種形式的保留不僅忠實再現了原詩的體裁特征,而且通過視覺上的間隔和排版,使譯文與原文在形式上產生了呼應。同時,譯者將“朱批”部分譯為“Emperor writes in cinnabar ink”,在視覺和文化內涵上保留了以紅色為象征的“朱批”,進一步加強了原文的歷史感與儀式感。費正華在翻譯過程中,努力保留原文中押韻和重復的聲音模式。例如,他將原詩中短促有力的語句通過使用相應的英文詞匯來再現,使譯文在節奏上與原文保持一致。盡管英漢兩種語言在音韻結構上存在差異,但譯者通過對詞匯的選擇和句式的調整,盡可能再現了原詩中的形式美感。例如,“朱批”后的短語多用簡短而有力的詞語,如“Yes”“Noted”等,與原文中的“是”“知道了”相呼應,形成一種語言的節奏感。

通過觀察以上新詩的英譯文本,我們可以看到譯者在保留原詩文化意象、韻律節奏和形式等方面所作出的努力,這種翻譯實踐體現了譯者多方面的考量,成功地傳達了原作的深刻內涵和復雜情感。

四、結語

《選集》通過匯聚多元化的譯者群體并采用合作翻譯模式,巧妙地在忠實于原文與創造性轉換之間達成了一種平衡。此種翻譯實踐不僅顯著提升了譯文的整體質量,而且深化了譯文的文化內涵,為詩歌在跨文化傳播過程中提供了更為精確和深刻的闡釋。此外,本文通過對《現代漢詩選》與《選集》中詩歌譯文的對比分析,可以明顯觀察到譯者在保留原詩的文化意象、韻律節奏和形式方面做出了顯著努力,體現了在忠實性與創造性之間尋求平衡的翻譯策略。這種不斷演進的翻譯策略,不僅為國際讀者提供了深入了解中國文學的視角,而且為中西文學交流貢獻了獨特的聲音。

參考文獻

[1]Stephen Owen.Traditions and Talents[J].The New Republic,1993(8):38-39.

[2]Simon Patton.Anthology of Modern Chinese Poetry[J].World Literature Today,1993(4):888.

[3]Nick Admussen.Embodiment in the Translation of Chinese Poetry[M]//Maghiel van Crevel,Lucas Klein. Chinese Poetry and Translation:Rights and Wrongs. Amsterdam:Amsterdam University Press, 2019:121-122.

[4]西川.大河拐大彎——一種探求可能性的詩歌思想[M].北京:北京大學出版社,2012:35.

[5]熊輝.中國當代詩歌翻譯的文化選擇[M]. 北京:中國社會科學出版社,2021:258.

[6]David E.Pollard.Anthology of Modern Chinese Poetry by Michelle Yeh[J].Bulletin of the School of Oriental and African Studies,University of London,1994(3):623-624.

[7]王家新.翻譯的辨認[M].上海:東方出版中心,2017:78.

[8]郭勇.百年新詩選本與中國新詩的經典化研究[M].北京:中國社會科學出版社,2022:311.

[9]李章斌.穆旦的隱喻與詩歌感性——兼談“偽奧登詩風”論[J]. 長沙理工大學學報(社會科學版),2012(6):28-34.

[10]李紅滿.西西詩歌中的文字游戲英譯研究[J].華文文學,2023(3):100-106.