未曾遠去的“背影”:純粹君子劉伯明

劉伯明(1887—1923),名經庶,字伯明,江蘇南京人。少時就讀于匯文書院(金陵大學前身),早年曾游學日本,后赴美深造,獲哲學博士。1915年歸國,受聘于金陵大學和南京高等師范學校。1921年南京高等師范學校的一部分改為東南大學(簡稱“東大”),劉伯明任哲學教授、代理校長等職。他儒雅的為人之道、獨立的人格之風和對教育的執著,令人敬仰。他所倡導的教育方式和教育思想,至今仍具有現實意義。

在20世紀20年代崛起且聲名日隆的東南大學,其成功不僅源于校長郭秉文的辦學才干,還與另一位領導者劉伯明的貢獻分不開。正如當年北京大學的輝煌,既是蔡元培的勛業,亦少不了蔣夢麟的成就。劉伯明從1919年出任南京高等師范學校史地部主任、訓育主任,到1923年去世前,先后任東南大學文理科主任、行政委員會副主任、哲學教授以及代理校長,經歷了從南高師到東南大學發展、壯大、輝煌的過程,是一位名垂校史的重要人物。

劉伯明在東南大學被奉為“魁宿”,不僅因其道德,還因其學識。他除精通英文外,并曉法文、德文,又習希臘文與梵文,以便直接閱讀古希臘及印度經典著作,這在國內學人中并不多見。他在日本留學期間,一度師從章太炎習《說文》及“諸子”,故有較深的國學根底;在美國西北大學留學三年,有“乃西北研究院中之第一高才生乎”之美譽。他熟稔中西文化,所撰博士論文《老子哲學》受到美國學界的高度評價——“詫為哲學界之杰作”。回國后講授西洋哲學,其學問在當時為眾多學人所敬佩。

然而,劉伯明未能在自己的學術上續寫存史一筆,卻甘愿成為一株鳳棲之梧,為他人撐起一片藍天,于校務中鞠躬盡瘁。

一心向學盡瘁教育身先卒

1911年,劉伯明赴美留學,入西北大學研究院,攻哲學及教育。他生活樸素,僅有舊衣兩三套,絕少新制,其他費用更省,唯書籍一項則毫不吝惜,室中哲學書籍幾奪桌椅床榻之地。除卻上課外,他終日枯坐一室學習,一般嬉戲好動的美國學生視之,疑其為“病夫”。殊不知,此君為西北大學研究院中之第一高才生。每年暑假,劉伯明都充分利用這一寶貴時間,到他所羨慕的美國東部大學參加暑期研習。當時,暑假中遷至他校就讀的中國留學生較為普遍,但不少人易校,或是被該城市所吸引,或為和舊友熟識聚合,或為談情說愛,唯劉伯明則是殊為少見的“以讀書為職志者”。

有一年夏天,劉伯明到芝加哥大學研修,蟄居斗室,終日習德文。酷暑之中,大多人心煩意亂,而室友看到他靜坐讀書,意態蕭然,頓時猶如服了一劑清涼解藥,甚感安靜。由于學習勤奮,劉伯明在西北大學每年都獲獎學金,他還曾希望到哈佛大學去深造,因窘于資金而未能如愿。

1913年,劉伯明獲碩士學位;1915年獲博士學位,時年二十九歲。這年,他與在美哥倫比亞大學攻讀教育學碩士的陳芬資女士喜結良緣,婚后雙雙回國報效。

劉伯明專心教育事業,當時匯文書院已更名為金陵大學,校長包文延其為國文部主任,教授哲學、哲學史、文學、教育學等,聲名頓著。江謙任南京高等師范學校校長,聘劉伯明兼教倫理、哲學、語言諸課。1919年,劉伯明辭去金陵大學教席,專任南高師訓育主任及史地部主任。郭秉文繼江謙出任南高師校長后,為規劃校務,奔走于外事,校內之務全依仗劉伯明代勞。1921年南京高等師范學校的一部分改為東南大學,設校長辦公處,以劉伯明副之,他擘畫措注益勤,無人可及。

劉伯明除忙于校務外,作為一名哲學教授,亦講學不倦。他治學專精,曾謂“吾人求學,應超然于名利之外,不以學問炫駭流俗”,又謂“人類不能為物質世界之奴隸,不應當受制于自然,現實世界有不完善之處,人類終須征服之,止于理想世界”。1922年,美國著名教育家杜威在東南大學演說,劉伯明主要承擔翻譯工作,他翻譯得準確且流暢,聽眾欣服。他還整理出版了《杜威三大講演》。

劉伯明始終保持對知識的渴求,平素以讀書為樂,博覽群書。他的夫人在一篇悼念文章中曾回憶稱,劉伯明寒暑不論,數年如一日,“每日必讀書,若一日不讀書,則必覺一日無進步”。他著有《西洋古代中世哲學史大綱》《近代西洋哲學史大綱》等,其文章散見于《新教育》等雜志。

劉伯明平素身體瘦弱,患有胃病,加上工作繁重,體質愈下。地理學家胡煥庸在《憶劉師伯明》中曾提到,杜威來東南大學演講時,劉伯明為其做翻譯,“一鶴發童顏,一面黃肌瘦”,觀之令人心痛。劉伯明因身體狀況,曾欲辭去學校一切職務,專一授課。但因其才干和影響,校長郭秉文再三慰留,他又勉力為之。

1923年夏天,劉伯明代校長郭秉文主持校政,兼授暑期學校有關課程。秋初又赴湖南講學,由于積勞成疾,10月底他陡感頭痛,經診斷為腦膜炎,當時無法醫治,于11月24日病故,年僅三十七歲。臨終時,于家事一無所囑,而只言片語,皆關乎學校。

倡行樸學

著名地理學家張其昀談及在南高師受業時有三位導師對其影響至深,其一就是具體負責訓育工作的劉伯明教授,他以“哲學家而辦學,最注重于教育理想”,令其受益匪淺。劉伯明常說,“一所大學的辦學,物質方面設備固求完善,但物質較諸精神則居于次位,蓋辦學如無理想,則校舍無論如何壯麗,校具無論如何珍貴,其及于社會上的功效必甚微薄”。

劉伯明對教育理想的重視,突出地反映在他對南高師及東南大學的學風建設上。當時,每逢開學結業、新年元旦及其他特別典禮,師生歡聚一堂。劉伯明每必出席,對于學風問題常常侃侃而談,并撰寫《論學風》等文章,針砭時弊,倡導樸茂、求實之風。

劉伯明說,“學校中有兩種最難調和之精神,一曰自由,一曰訓練”,作為一個學者,必須既要有一種自由的精神,又要有一種負責的態度。

劉伯明倡導的這種自由精神,促使當時南高師的教育面貌為之一新。“全校師生無不精神煥發,興趣活潑,治學成績斯時最佳,撰述著盛極一時”,這種轉變,作為訓育主任的劉伯明可謂厥功至偉。

針對當時一些知識分子熱衷于功名利祿,導致學術界出現浮躁、逐利之風,劉伯明深以為憂,強調為學必須能“不為燥濕輕重,不為窮達易節”,并先后撰寫《學者之精神》《再論學者之精神》等文,重提學者之本:一個真正的學者必須具備自信、自得、操守、求真、審慎的精神。

他從倡導治學中的負責態度出發,特別注重學者應有的社會責任感,認為真正的學者需要潛心于學問,致力于專門研究,但不能脫離社會生活。

“誠樸、勤奮、求實”六字,為郭秉文校長提出的校訓,亦是當時東大學風的真實寫照。對此,劉伯明不無自豪地夸贊說:“吾校同學率皆勤樸,無浮華輕薄氣習,而其最顯著之優點,在專心致力于學。其堅苦卓絕,日進不已,至可欽佩,實紈绔之學生所不能及者也。”而他本人更是身體力行,孜孜不倦于傳授與感化學生,培養學生的社會責任感,給當時的學生留下了深刻印象。有人評價道,南高師、東大學生“學風之良,為全國第一”。

德行寬厚,以恕待人,以誠持己

劉伯明在南高師工作僅幾年時間,但影響頗巨。張其昀評譽他“其言論風采,影響所及,至為深遠”,已然為當時南高師的“重心”所在,而這歸結于他自身的德行和對學校的貢獻。

劉伯明“賢明溫雅”,誠如著名學者湯用彤對他的贊譽:“以恕待人,以誠持己。日常以敦品勵行教學者,不屑以詭異新奇之論,繁蕪瑣細之言,駭俗以自眩。”在南高師,他的行政職務只是校長辦公處副主任,但校中日常事務卻集于一身,他任勞任怨,傾其全力。

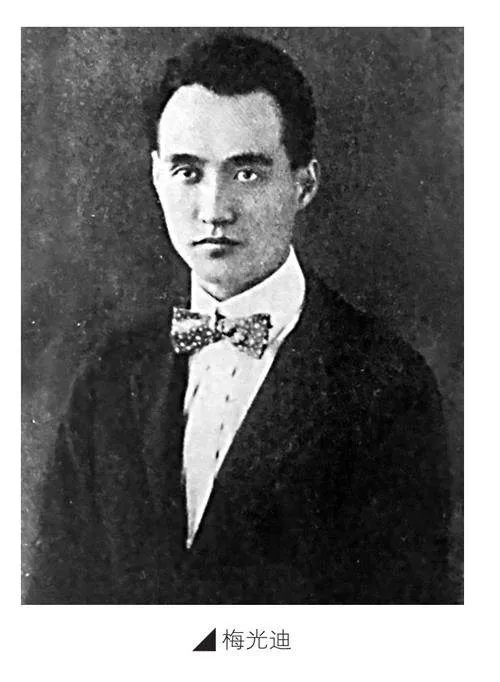

對于學生,其影響也不可小覷,誠如梅光迪所稱:“伯明之于學生,亦無若何特殊之德育訓練,而其靜穆和易之貌,真摯悱惻之言,自使人潛移于無形之中。”

劉伯明因為直接負責學校日常事務,常常需要左右周旋,處理多方面的關系,但由于“其待人接物,無處不以真面目相與,故在全校中可謂無一與之有惡感者”。

作為教育家,劉伯明對學生關愛備至。他少時家境清寒,游學時雖有獎學金,但為數不多,故刻苦自勵。歸國后,“遇貧苦力學之士,扶植尤力”。在金陵大學任教期間,他將在南高師兼課所得薪金全部捐給金大圖書館購置圖書。在東南大學,為支持貧困學生,以其考“沛然公之遺金”特設貸學金助學法。病重之時,他喃喃獨語的總是某系某學生;彌留之際,他竟問夫人陳芬資“你是哪一個系的學生?”拳拳大愛之心,當可明鑒!

《學衡》是20世紀20年代出版的一個刊物,其作者主要是東大教授,并由此形成了著名的學衡派。說到《學衡》,就不能不提劉伯明,他扮演了既是主將又是保姆的雙重角色。在東大期間,他盛邀梅光迪來校任職,梅光迪又介紹著名學者吳宓前來執教,而吳宓又引薦了湯用彤等一大批碩彥,再加上著名歷史學家柳詒徵與景昌極、繆鳳林、張其昀等東大優秀畢業生,東大一時精英薈萃,人才濟濟。

作為副校長,劉伯明以自己的行政地位和學術影響給《學衡》極大的支持,使刊物得以順利問世,并在相當一段時間內影響甚大。至于對學衡派人物的關照,他不避閑言,偏愛有加,稱得上“無微不至”。

1923年秋,劉伯明病故的噩耗傳來,全校上下一片悲切,東南大學特以南高院大會堂命名為“伯明堂”,以資紀念。此為全國高校專為學者命名之先例。為了表示對劉伯明的哀悼和紀念,吳宓在《學衡》第二十六期特意將他的像置于卷首,并請郭秉文校長撰寫了《劉伯明先生事略》附錄于后。吳宓在追悼會上還特意撰寫了長達二百二十四字的挽聯:

以道德入政治,先目的后定方法。不違吾素,允稱端人。幾載綰學校中樞,苦矣當遺大投艱之任。開誠心,布公道,納忠諫,務遠圖。處內外怨毒謗毀所集聚,致抱郁沉沉入骨之疾。世路多崎嶇,何至厄才若是。固知成仁者必無憾,君獲安樂,搔首叩天道茫茫。痛當前,只留得老母孤孀凄涼對泣。

合學問與事功,有理想并期實行。強為所難,斯真苦志。平居念天下安危,毅然效東林復社之規。辟瞽說,放淫辭,正民彝,固邦本。擷中西禮教學術之菁華,以立氓蚩蚩成德之基。大業初發軔,遽爾撒手獨歸。雖云后死者皆有責,我愧疏庸,忍淚對鐘山兀兀。問今后,更何人高標碩望領袖群賢。

吳宓將此親書于白布之上,張貼于追悼會場,一時引起轟動。胡適當時途經南京,聞訊也送來挽聯:“鞠躬盡瘁而死,肝膽照人如生。”說來,因對傳統文化的承繼和接納西學新識的認知各異,學衡派與胡適及新文化運動格格不入,時有筆墨之爭。但這并不影響劉伯明的個人魅力,他同樣為對手所敬重。

梅光迪一向惜墨如金,為了紀念這位摯友,專門寫下了當年與劉伯明在美留學時交往的長篇回憶文章。言及他倆的交往,始于1913年夏天,梅光迪從威斯康星大學轉入西北大學,因他人介紹,彼此得以相識。當時劉伯明正在撰寫博士論文,即使是暑期也用功不懈。當時該大學文理學院僅有四名中國學生,因此他們很快成為好友。梅光迪了解到劉伯明的許多情況,例如他因成績優異,連年獲得獎學金;又如西北大學哲學系教授勞維爾對劉伯明極為賞識,其碩士和博士論文都是在他指導下完成的。二人交往甚篤,猶如父子,這在中美師生間極為罕見。據說因為劉伯明在校方及教師眼中印象極佳,某次一名中國留學生畢業答辯,因英語很差,不得不用漢語,再請劉伯明翻譯,而校方竟破例同意,這完全是基于對他的良好評價。

1932年11月,在劉伯明逝世九周年之際,由柳詒徵、張其昀、繆鳳林和倪尚達等學者主編的《國風》半月刊第九期,為劉伯明出版了紀念專號,以表達對這位南高師、東大“高標碩望,領袖群賢”之士的深情厚誼。當年的同人梅光迪、胡先骕、湯用彤、胡煥庸、劉國鈞、繆鳳林、張其昀等,紛紛發表紀念文章,緬懷他們心中的“大先生”。

對于劉伯明的人格魅力,梅光迪曾這樣評價道:“夫享年三十有七,不可為壽,供職教育界,僅及八年,不可為久。又無偉大著述,以留貽后人,而吾人腦海中,于其學術人格,終覺有一深刻之印象者,此何故歟?吾再三尋繹之,蓋得兩大解釋焉:一曰,以其學術與事功合一也。……二曰,以其實行人格化教育也。”

此言極是,劉伯明所倡導的教育方式和教育思想,強調加強對學生的人文主義理想教育,至今仍有著重要的現實意義。