探尋荒誕背后的文學(xué)創(chuàng)作邏輯

《促織》和《變形記》是高中語文統(tǒng)編教材必修下冊第六單元的兩篇聯(lián)讀課文。該單元屬于新課標(biāo)規(guī)定的“文學(xué)閱讀與寫作”任務(wù)群,是高中階段第一次集中開展關(guān)于小說這一體裁的學(xué)習(xí)任務(wù)。其單元人文主題側(cè)重“觀察與批判”,要求“領(lǐng)會作家對社會現(xiàn)實和人生世相的深刻洞察,拓寬視野,體會其對舊世界、丑惡事物的批判意識;學(xué)會觀察社會生活,思考人生問題,增強對社會的認(rèn)識;提升審美情趣和審美品位。”

從單元篇目的編排來看,兩篇小說歸屬一課,是基于兩篇小說在內(nèi)容上都寫了人化為蟲的故事,體現(xiàn)了作家在“變形”中對社會的深刻思考與批判。在學(xué)習(xí)這兩篇課文時,我們務(wù)必要深入到文學(xué)虛構(gòu)的邊界和創(chuàng)作邏輯的層面,只有理解了“變形”這種看似荒誕的表達背后的深層邏輯,進而把握荒誕類文學(xué)作品的創(chuàng)作規(guī)律,才能真正提升閱讀素養(yǎng)。對于優(yōu)秀的文學(xué)作品,無論表達形式多么荒誕,其背后定有一套內(nèi)在邏輯支撐,而正是這種內(nèi)在邏輯的存在,讓荒誕更真切地逼近真實,甚至超越現(xiàn)實。

基于課標(biāo)和教材的要求,根據(jù)創(chuàng)意讀寫的原則,我們開啟了這趟探尋之旅。本文設(shè)計了三組探究活動,通過文本細(xì)讀、梳理探究來逐步走進作者的創(chuàng)作理念深處。

荒誕背后的第一層邏輯:生活邏輯

探究活動:《促織》中的成名之子“魂化促織”時是九歲,請問可不可以是三歲或者十九歲,為什么?

當(dāng)代作家畢飛宇在評價《促織》時說:“《促織》是一部偉大的史詩,作者所呈現(xiàn)出來的藝術(shù)才華足以和寫《離騷》的屈原、寫‘三吏’的杜甫、寫《紅樓夢》的曹雪芹相比肩。”雖未免有過譽之嫌,但《促織》情節(jié)邏輯之謹(jǐn)嚴(yán)、細(xì)節(jié)刻畫之生動,從“成名子九歲”就可以窺見一斑。所以我們從這個人物的年齡設(shè)置開始進入文本,目的是牽一發(fā)而動全身,領(lǐng)會作者于創(chuàng)作中對生活邏輯的遵循。如果是三歲,成名之子也許會因為好奇,犯“竊發(fā)盆”這樣的錯誤,但是三歲的孩子還沒有形成強烈的畏懼心理,在母親的斥責(zé)“業(yè)根,死期至矣!而翁歸,自與汝復(fù)算耳!”后,絕不會因為害怕而投井自殺。退一步說,即使他投井自殺,對于一個三歲的孩子來說,概不會出于愧怍而想到要魂化促織,拯救家庭,幫助家庭實現(xiàn)逆襲。如果是十九歲呢?已經(jīng)成年的成名之子,根本不會犯“竊發(fā)盆”的錯誤,而是會和父親一樣到處尋覓促織,幫助家庭脫困。

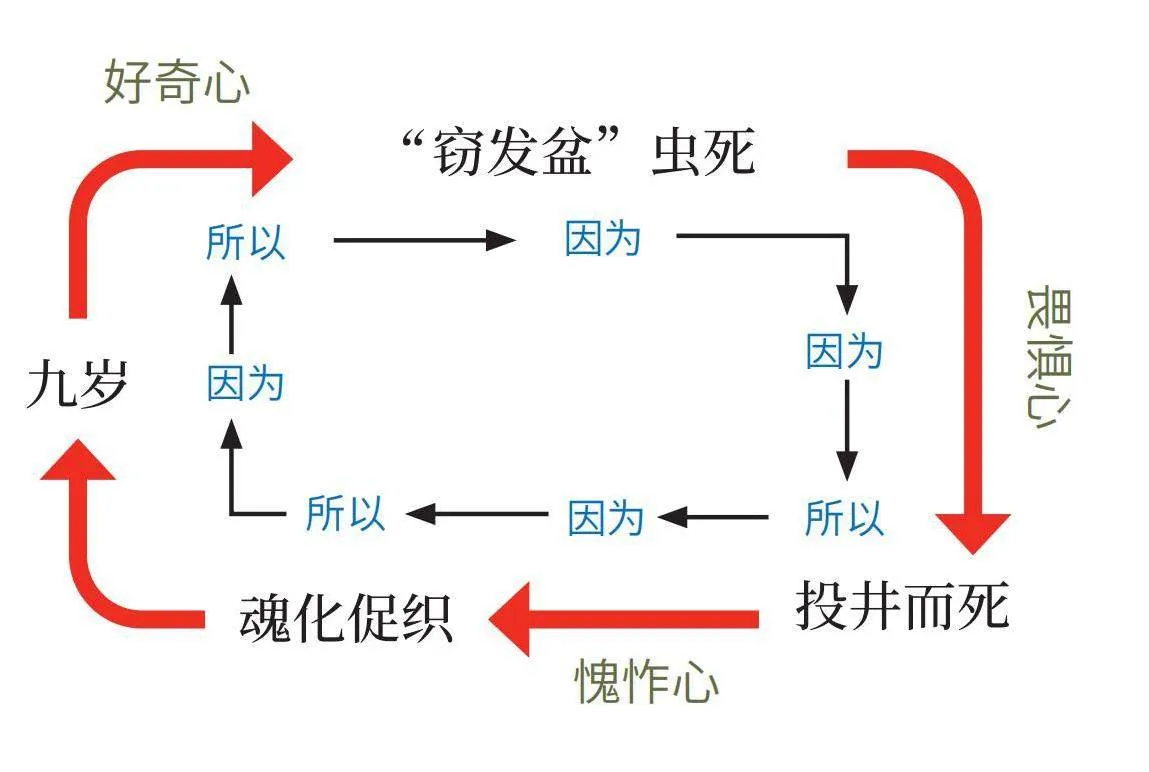

因此,蒲松齡將主人公的年齡設(shè)置為九歲,正是基于九歲孩童的真實心理特點:第一,有好奇心,所以才會“竊發(fā)盆”窺探促織;第二,有畏懼心,所以才會因為懼怕父親的責(zé)備,投井而死;第三,有愧怍心,所以才會通過魂化促織來幫助家庭。這真是太精妙了!正是這樣的細(xì)節(jié)處理,讓這個荒誕的故事具有了生活真實感,讓我們置身故事中,與作品中的人物一起悲哭喜樂。

另外,從情節(jié)發(fā)展的角度來看,英國作家愛德華·摩根·福斯特在《小說面面觀》說:“故事是關(guān)于按時間順序排列的一個個事件的敘述。情節(jié)強調(diào)的是事件之間要有因果關(guān)系。一個國王死了,然后王后也死了。這是故事。國王死了,然后王后因哀傷而死。這則是情節(jié)。”

我們從“成名子九歲”出發(fā),來梳理《促織》的情節(jié)因果線:

可見,“成名子九歲”就是這個故事內(nèi)在邏輯的發(fā)動機,推動了整個故事如一列火車向前奔馳而去,讓整個故事真實可信,環(huán)環(huán)相扣,邏輯嚴(yán)謹(jǐn),產(chǎn)生了持久的藝術(shù)魅力。這就是荒誕背后的第一層文學(xué)創(chuàng)作邏輯:生活邏輯,指作家在文學(xué)創(chuàng)作中的虛構(gòu)要符合現(xiàn)實生活中事物發(fā)展的規(guī)律,而不是胡編濫造。正如畢飛宇所說:“在小說里頭,即使你選擇了傳奇,它和日常的常識也有一個平衡的問題。……不顧常識,一味追求傳奇,小說的味道就會大受影響。”

而這樣的生活邏輯在《變形記》中也體現(xiàn)得非常明顯。《變形記》中,在格里高爾變形前后一家人的態(tài)度變化,格里高爾的心理活動、與家人的語言交流等,都是具體的生活細(xì)節(jié),體現(xiàn)了作品中的生活邏輯。但如果小說僅僅只有生活邏輯,那就不能稱其為小說,而有可能成為通訊報道了。《變形記》除了生活邏輯之外,還有另外一層邏輯:讓故事成為故事,讓“大甲蟲”成為家喻戶曉的經(jīng)典藝術(shù)形象。

荒誕背后的第二層邏輯:藝術(shù)邏輯

探究活動:格里高爾為什么要變成大甲蟲,而不是其他小動物(如狗、貓、豬……)?根據(jù)文中內(nèi)容,分別概括格里高爾與大甲蟲的相同點。

首先,格里高爾為什么不能變成小貓或小狗?學(xué)生們通過交流討論,發(fā)現(xiàn)大甲蟲和貓狗在文學(xué)欣賞上的區(qū)別:貓狗是身形可愛,招人喜歡的;貓狗是行動敏捷,來去自如的;貓狗是有家養(yǎng)價值的,而大甲蟲全然不具備這些特點。

其次,大甲蟲與格里高爾的生存狀態(tài)是相匹配的。學(xué)生討論明確了大甲蟲的形象特點與格里高爾生存狀態(tài)之間的相通性,歸納如下:

由此說明,作者在構(gòu)思讓格里高爾變成什么時,充分遵循了這一藝術(shù)形象的內(nèi)在邏輯,格里高爾不能成為貓、狗、豬,因為這些動物的藝術(shù)特征不能反映出格里高爾的生存處境,所以格里高爾只能成為“大甲蟲”,只有甲蟲才能深刻地反映格里高爾在社會和家庭重壓下得不到片刻喘息的生存狀態(tài)。尤其值得注意的是,卡夫卡讓格里高爾變成大甲蟲,甲蟲屬于有翅目生物,應(yīng)該是“會飛”的,可是《變形記》中的大甲蟲從來沒有發(fā)現(xiàn)自己硬殼下面有翅膀,當(dāng)然也不能通過“飛走”來解決問題,這就是作者藝術(shù)匠心所在。這構(gòu)成荒誕背后的第二層邏輯:藝術(shù)邏輯,即小說家的任何創(chuàng)造必須符合藝術(shù)想象、藝術(shù)隱喻、藝術(shù)形象、情節(jié)運行等內(nèi)在規(guī)律。

有了生活邏輯和藝術(shù)邏輯的支撐,一個荒誕故事就能夠讓讀者接受,并且讀者能夠在藝術(shù)家營造的荒誕世界中讀出生活的真實、生命的現(xiàn)狀、社會的側(cè)面。但是偉大的作家遠遠不滿足于此,他們要用荒誕的方式表達比真實更深刻的東西,于是我們繼續(xù)探究其第三層邏輯。

荒誕背后的第三層邏輯:思想邏輯

探究活動:為什么《變形記》中格里高爾變成了“大”甲蟲,而《促織》中的成名之子是變成了“小”促織,一“大”一“小”分別有著怎樣的寓意?

試想,能否讓“促織”變成“大促織”,而讓“甲蟲”變成“小甲蟲”?這顯然是不行的。那么作者的用意是什么?這就要聯(lián)系作家各自的思想、風(fēng)格以及所處的社會背景等來理解,走進作家的思想世界。

“大”與“小”在此處顯然不是簡單的昆蟲外形的展示,而是作家思想表達的需要。卡夫卡通過甲蟲之“大”,使作品凸顯出十分荒誕而不可思議的基調(diào),諷刺了資本主義社會對底層個人“個體性”與自我意識的扭曲與異化。是殘酷的社會生活讓格里高爾異化成了一只甲蟲,喪失了勞動力,被家人厭棄而孤獨死去,反映了20世紀(jì)初資本主義制度下世人奉行唯利是圖、金錢至上、泯滅人性,讓人淪為了工具,意識不到自我的存在,最終被社會傾軋變形,走向毀滅的社會現(xiàn)實。《變形記》的格里高爾與《促織》中成名之子的文學(xué)形象具有高度相似性。蒲松齡通過描寫成名一家“以征蠹貧,以兒化促織富”的辛酸沉浮,深刻揭示了17世紀(jì)末為政者貪婪兇殘、橫征暴斂的罪惡,諷刺了明末清初封建官僚制度的腐朽。促織之“小”,正是苛政之下普通百姓受盡欺凌迫害、生命泯于塵埃的悲慘現(xiàn)實的深刻展現(xiàn),寄托了蒲松齡對社會現(xiàn)實的洞察批判與對底層群眾的深切同情。

《促織》與《變形記》中人的“異化”,體現(xiàn)了蒲松齡、卡夫卡超脫自身時代的、對人文精神的清醒認(rèn)知。這就是兩位作者思想的偉大之處,也是我們探討的荒誕背后的第三層邏輯:思想邏輯,即作者在創(chuàng)作過程中,通過文字所傳達的深層次的對現(xiàn)實世界的哲理性認(rèn)知。每一個偉大的作家都是將自己的思想邏輯性地融入到故事架構(gòu)和角色塑造中。思想邏輯使作者不僅僅關(guān)注故事的表面情節(jié),更著眼于通過故事來探討社會的復(fù)雜議題,并嘗試給出自己的理解和解答。

通過這樣的創(chuàng)意聯(lián)讀,我們把握了鑒賞荒誕類型藝術(shù)作品的一種思維路徑和閱讀方法,那就是無論多么荒誕的故事,其背后都必須要有生活邏輯、藝術(shù)邏輯、思想邏輯的支撐,這樣的荒誕才能以藝術(shù)的方式更加逼近“真實”,才能成為真正優(yōu)秀的文學(xué)作品。也可以說,藝術(shù)比現(xiàn)實更加真實。正如畢飛宇所講:“文學(xué)需要想象,想象需要勇氣,想象無論多么遙遠,也有邊界。無邊的是作家所要面對的問題和源源不斷的現(xiàn)實。”

(作者單位:湖南師范大學(xué)附屬中學(xué))