邁向高質量教學:論從知識到理解的教學解釋空間構建

摘要:從知識到理解的轉向是新時期高質量教學的本質特征。教學解釋覆蓋教師的整個教學進程和學生的全部學習歷程,是引導學生個體實現從知識獲得到知識理解的關鍵要素。在課堂教學中,構建教學解釋空間能夠幫助教師厘清教學解釋進程,提升學生理解成效,該空間涵蓋作為前提的基礎知識、作為支架的教學解釋、作為約束的規范原則、作為條件的自我解釋、作為導向的意義理解等五大邏輯要素,相互作用且互為支撐。為了最大限度傳遞給學生最有價值的信息,教師應積極關注學生先驗知識,確認解釋條件;有效提供學生教學解釋,建構解釋意義;準確診斷學生理解效果,調整解釋策略,助力學生在教學解釋空間中建立知識聯結,獲得深層次的意義建構,進而推動教學高質量發展。

關鍵詞:高質量教學;理解;教學解釋

中圖分類號:G434 文獻標識碼:A

教學是傳遞人類知識經驗的重要實踐活動,也是引導個體理解世界的特殊認識活動。面對數字化時代的信息指數級增長,個體認識世界的方式不能再依靠記憶無窮無盡的知識,而是要在整體上理解世界運行的基本規律。現代世界具有強烈的不確定性,以輸入正確知識或提供簡單經驗促使學生進行認知建構的教學已然不可取,幫助學生在復雜現象中揭示隱含思想以達成理解并回歸生活實踐的高質量教學已變得尤為重要,高質量教學正朝著從灌輸知識到增進理解迅速轉變。在為了理解而教的高質量課堂教學中,理解是學生探求意義的結果,是基于證據和邏輯的推論,是對于外部信息達成自我解釋與自我確證的過程,只有“當學生們在即將學習的新知識與已有的知識之間建立聯系時,他們方能理解”[1]。但是面對大量的、陌生的、碎片的以及雜亂的事實符號,學生在短時間內無法將其以非任意的方式同已有的知識進行聯結,其自我解釋未能被有效誘發并形成通路,這就需要教師提供教學解釋,引導學生進行有意義組織并透過符號體會背后的根本原理,幫助學生實現從知識到理解的躍遷。教學解釋貫穿整個教學過程,透析教學解釋在知識向理解轉化的中介角色并構建教學解釋空間將有力促進高質量教學邁向新的階段。

一、從知識到理解:塑造高質量教學的時代轉向

“學校教育的目標是使學生在真實世界能得心應手地生活”[2]。隨著時代進步與社會發展,以易變、不確定、復雜以及模糊為特點的烏卡時代已經到來,各類隨意性因素都在不停地影響著個體應對復雜現實問題的決策判斷,而如今的課堂所教給學生的東西是否能為這樣的未來作好準備呢?布魯納曾在著作中提到兒童學習數學的過程,認為“兒童學到的,不是對數學的理解,而是套用呆板的方法或秘訣,但不懂得它們的意義和連貫性。它們并沒有轉譯成他的思想方法”[3]。大數據、人工智能的迅速崛起迫使學校教育教學所塑造的個體不應再是既有知識的裝容器,而是深度理解的加工廠,正如布魯姆所說,“學生僅僅通過記住答案或知道解答同類問題的常規方法,是不能具備應對新情境和解決新問題的能力的”[4]。可見,從教會學生記憶知識到促進學生達成理解的教學改革已成必然,教給學生解析問題本質以及尋求解決路徑的高質量教學已變得尤為重要。

(一)知識轉向理解的認識論命題

當代認識論者有關知識與理解的討論最早可追溯至柏拉圖在《美諾篇》中有關知識價值的案例討論,蘇格拉底假設的向導帶路的對話,即兩個向導都可以將游客帶到目的地,一個向導是記住了路線,另一個向導雖然沒有記住路線,但卻能夠判斷每條路線是否正確,蘇格拉底指出正確的意見有時候并不比知識的用處少,知識并不是正確行動的唯一向導[5]。在這個例子中,知識并沒有表現出獨特的價值,并且羅伯特等眾多知識論學者認為《美諾篇》中的“知識”其實應該翻譯為“理解”[6],事實上,“柏拉圖對于真理的純粹知識是沒有興趣的,在對話中,命題知識僅僅可能在某些場景下作為理解的證據和實踐活動時是必要的”[7]。古德曼在進行“知識”“真理”“確定性”等傳統概念批判時指出,理解是一種認知的本領[8],卡凡維格也更加堅定地指出“理解具有一種獨特的價值,而這種價值是包括知識在內的其他任何認知地位所不具有的”[9]。當然,這并不意味著知識不重要,而是相比之下,如果將知識視為“一階”的“知其然”,那么理解則為“二階”的“知其所以然”,并且完整的理解相比較于零碎的知識是具有認知價值的。普理查德強調,“我們相比較于單純地知道,我們更愿意去理解”[10],尤其在信息社會,信息只需要簡單查詢就可以獲得,各種瑣碎的知識洪流看似精彩,但卻無法和人的理解成就相比,認識論的焦點逐漸從知識轉向理解。

(二)為了理解而教的高質量課堂

索耶認為理解“遠遠超過了對事實和程序的簡單回憶,而包括了把概念和策略組織到一個層級框架中,用以決定以怎樣的方式在何時把知識應用于理解新材料并解決相關問題”[11]。理解與知識不同,個體可能會在不知道自己知道的情況下知道某事,但不可能在不理解自己理解的情況下認為自己理解某事[12],理解的這種認知透明性的內在特質決定了任何個體都不能輕易地認為自己理解了某事。布蘭頓將理解視為“知道什么是從一個概念的運用推導出來的,以及這個概念是從什么推導出來的”[13]。例如在科學課堂教學中,教師教給學習者的理解不單單是知識命題“這是地球”,還要讓學習者能夠基于這個概念推論出“它是行星”以及“它不是恒星”等,換句話說,學習者對于某個概念的理解不是簡單記憶,而是能夠知曉該概念與其他的概念之間的推論關系,而這也是學科專家與一般學習者的根本性區別,即概念的復雜性關系。相比較于傳統課堂對于粒狀的、具體的、互相分離且不關聯的知識的機械灌輸,新時期高質量課堂愈加關注學習者綜合的、整體的、開放的、有充分認知之網編織的理解能力的提升,為理解而教正在取代為知識而教成為高質量課堂的核心指向。這種課堂以知識為基礎,但同時教會學習者思考這些知識如何成為思考某一主題的方法,并進行完善、拓展與修正,使學習者成為認識的行動者[14]。

二、解釋驅動理解:教學解釋作為個體理解中介

“理解是存在的基本特性”[15],對于人類生活具有根本性與本質性,這是因為理解作為一種客觀把握世界的方式指向了理解對象的內部依賴性關系及其深層意義,而不是簡單的知識。杜威曾在《我們如何思維》中明確指出,“要理解一件事物、一個事件或一種情境的意義,就是要揭示它同其他事物的關系,指出它的作用或功能,指出它的結果、它的原因以及如何利用它”[16]。當前,知識大爆炸時代已經真正來臨,面對正在以指數級數量增長的知識,學生認識世界的方式不能再依靠記憶無窮無盡的知識,而是要在整體上理解世界運行的基本規律,通過分析、比較、概括等思維方式把握事物的內部聯系與本質屬性,“他們想要知道的不僅僅是為什么每一步推論都是正確的,還想要知道為什么要以這樣的順序進行前后關聯而不是另一種推理順序”[17]。

朱利爾斯·莫拉弗斯科(Julius Moravcsik)曾在探索柏拉圖以及其他思想家那里發現,“我們理解的是不同種類的系統,在各種要素沒有構成相關結構的世界里,不可能有理解”[18]。但是,面對大量的、陌生的、碎片的以及雜亂的事實符號,學生在短時間內無法將其以非任意的方式同已有的知識進行聯結,那么理解如何達成?利普頓在提出理解是由“我們的解釋所提供的”“我們可以說理解是解釋的目的”[19],同樣的,阿欽斯坦也將理解看作是解釋所意向的目標,即某個人通過某種方式回答某種問題從而產生另一個人的理解[20],可以看出,理解需要解釋,解釋可以驅動理解。故教師可以或者必須借助解釋的方式引導學生進行有意義組織并透過符號體會背后的情感與價值,進而完成理解。事實上,教師在教學中所提供的解釋被稱之為教學解釋,并且教學解釋鑲嵌在整個教學過程中,一方面橋接于學科本質,另一方面作用于學生理解。

(一)解釋驅動個體理解的價值性

“一個人可以知道許多不相關的信息,但只有當信息項目被相關主體拼湊在一起時,理解才能實現”[21]。不同于對零散的命題知識的知道,理解更加強調的是命題知識出現及相互作用機制的認識,即這些不相關的信息是如何被“拼湊在一起”的,而解釋就像是翻譯這些機制信息的載體,呈現出有效的關于規律或原則的結論或證明,幫助個體完成對他者的認識,即實現理解。例如,能量守恒定律是對于能量形式、能量轉化等命題知識的關系性表達,是人類認識自然界運行規律的意義性理解,而證明能量守恒定律的實驗數據等則為解釋,并且這些實驗數據經過漫長的收集與整理才更加能準確說明能量守恒關系。可見,解釋可以通過揭示、修補或再造等方式幫助個體建立起研究對象中已知命題知識和未知命題知識之間的聯系,如此幫助形成個體的最終理解。一般而言,在個體理解世界的過程中,理解不同于直觀的猜測或者印象,有效理解的獲得往往伴隨著有效的解釋,不關乎解釋者是對于被解釋對象的什么(What)、原因(Why)以及如何(How),只要能夠產生理解便可,且不存在沒有解釋的理解[22]。總體來看,解釋是個體理解實現的基礎,為個體理解提供了所需信息,但同時需要注意的是,并非所有的解釋都能使個體獲得深刻的理解,不同水平以及不同方式的解釋使個體達到的理解層次也是有差距的。

(二)教學解釋及其作為理解中介

“理解事物并不是簡單地知道它,而是知道它與其他知識的關系,并意識到這些關系,了解這種知識結構”,如果說“理解是處于一種認知狀態”,那么“解釋則是將一個主體帶入這種狀態”[23]。在課堂教學中,教學解釋在各種事實信息之間建立關系或結構,這種關系或結構可以是因果的也可以是相關的,其關鍵在于使學生產生“頓悟”般的理解,但是“教師向學生們展示新的學習材料,共同討論新的學習材料,呈現各種觀點,但很少真正解釋”[24]。雷因哈特(Leinhardt)指出,教學解釋(Instructional Explanation,IE)是教師日常課堂教學的重要組成部分,往往是指在一般教育背景下給出的解釋,其是專門為教學目的而特意設計的,其不同于日常生活中出現的常見解釋,也不同于嵌入特定知識領域的學科解釋,但可以通過融合學科特征而最終達到學科解釋的精細程度。Leinhardt將教學解釋定義為教師向學生傳達主題內容的活動,且該活動不僅包括語言解釋,還包括文字解釋、圖片解釋等系統安排,從而幫助學生能夠構建對概念的有意義理解[25]。教師使用教學解釋向學習者傳達一個學習領域的內容,是對該領域“是什么”以及“為什么”的準確而又連貫的回答,有助于學習者發展基本理解,同時可以通過澄清概念的方法加深學習者的進一步理解,例如教師對于一年四季規律的解釋。總而言之,教學解釋旨在闡明問題的概念、過程、事件、觀點以及類別,以幫助學生用更加有效的、靈活的方式進行學習、理解與運用[26]。

三、構建解釋空間:圍繞理解規劃教學解釋進程

貝蒂強調“解釋的過程旨在解決理解的認識論問題。依據于通常在行動與結局、程序與其結果之間所作的區分,我們可以嘗試地把解釋表征為一種以理解為目標或者結果的程序。解釋從其使命來看就是帶給理解某種東西”[27]。在課堂教學中,部分教師往往沒有意識到教學解釋對于促成個體理解的重要價值,教學解釋往往以結果性方式出現,例如“我已經完成了這方面的解釋”“我的解釋讓學生明白了”等,并沒有注意到教學解釋對于個體理解的過程性構建。事實上,學生在課堂中時時刻刻都在尋求和接受來自教師的各種各樣的解釋,例如為什么冰融化時體積會縮小,恐龍為什么會滅絕等,但并不是教師所提供的教學解釋都能滿足學生的認知需要[28],不同的教學解釋提供的理解量是有限的。

部分教師盡管擁有足夠的事實知識,但卻往往難以利用這些知識來構建有效的教學解釋,因為其很難意識到學生真正需要解釋的是什么,例如某些教師具有深厚的專業學術造詣,但在教學方面反而不如某些學術水平較低的教師更加受到學習者歡迎,這種現象被稱為“專家盲區”,其原因在于這些教師無法將自己對現象或規律的深度理解清晰地、準確地、有設計地解釋給學生聽。而當教學解釋與學生經驗水平不一致時,無論教學解釋太復雜或太簡單,其效果都將大打折扣,高水平的教學解釋會給初學者帶來額外的認知負荷,消耗過多的認知資源,在教學過程阻礙而不是幫助他們理解,而低水平的教學解釋會迫使有一定基礎的學生處理不必要的信息,產生冗余效應,同樣不利于學生理解水平的提升[29]。因此,圍繞個體理解創設課堂教學解釋空間,科學規劃教學解釋進程十分必要。

(一)教學解釋空間的邏輯結構

這里所提出的“教學解釋空間”(the Space of Instructional Explanation)概念是受到了塞拉斯(W.Sellars)提出的“理由空間”(the Space of Reasons)概念的啟發,與之有聯系也有不同。塞拉斯所提出的理由空間是“證成和能證成我們的話的邏輯空間”[30],該空間“是由相互之間具有推理聯系的概念或意向狀態如信念等構成的復雜關系網絡”[31],通過訴諸理由的索取與給出促使個體能夠有認識上的依據合理地選擇所要相信的信念從而達成理解,是一個對某個事物論斷進行挑戰與辯護的場所。例如,受過訓練的鸚鵡和人都會對紅色的事物出現時發出“這是紅色的”聲音,但不同的是,鸚鵡只是這個事物狀態的描述,而人卻能推演出“這是有顏色的”以及“紅色與綠色是不相容”的概念推理關系,這其中,人對于“紅色”概念與其他概念就處于理由空間中,人通過理由空間進行“這是紅色的”確證進而完成理解[32]。

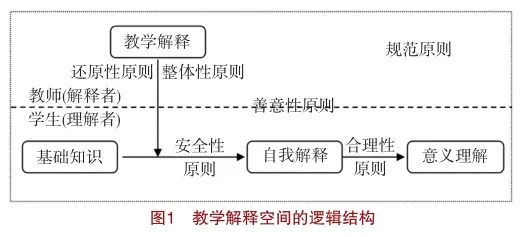

不難看出,理由空間提供給個體認識和理解世界的相互作用網絡,而在課堂教學中,教師通過教學解釋促進學生理解的過程也具有相關特征,故稱之為教學解釋空間。在該空間中,教師提供的解釋成為了學生進行理解確證的依據和基礎,并逐步實現學生對現象本質及規律原則的理解。那么,教學解釋空間的邏輯結構是什么樣的呢?從總體上看,基礎知識是起點,意義理解是終點,教師作為解釋者為學生提供教學解釋,學生作為理解者借助教學解釋的支持,同時需要完成自我解釋,才能真正從基礎知識躍遷到意義理解。

(二)教學解釋空間的要素角色

如圖1所示,教學解釋空間的邏輯結構主要包括五方面的要素,一是基礎知識,二是教學解釋,三是規范原則,四是自我解釋,五是意義理解。在這個空間中,教師作為解釋者,學生作為理解者,這五方面要素則在教師通過教學解釋幫助學生通達理解過程中發揮著不同的角色與功能。

1.作為前提的基礎知識要素

基礎知識是學生達成理解的背景與前提,換句話說,如果學生沒有儲備相關的知識或經驗,其是很難將新信息進行融合并創造出新的理解的。知識,是個體從學習、觀察中獲取的信息和事實,是經由人大腦存儲加工、深入解讀,借助文字或者符號表征于教學環境的基本形式[33]。而理解,是個體為了弄懂諸多不同的知識信息片段,了解某個知識的內涵意義而進行的抽象活動。由此來看,知識不僅是學生“知其然”的基礎要素,同時也是深化理解,幫助學生“知其所以然”的關鍵載體。但值得注意的是,能夠增進理解的知識一定不是碎片化、零散的,而是一種超越細節化的、系統化的學科知識形態,表現為某一門學科中最為基礎、最為系統的學科基本原理、經驗、思想與方法等,是學科信息與事實結構化、網絡化的結點與概念透鏡[34],推動著學生以順利達成理解。例如,如果想讓學生理解“冥王星不屬于太陽的行星”這一論斷,即弄清楚為什么“冥王星被排除在九大行星的行列”,這就需要首先需要學生具有“行星”“冥王星”等相關知識基礎,既要知道行星的判斷標準,同樣也要知道冥王星的基本特征,才有可能加以理解。

2.作為支架的教學解釋要素

威爾森(Wilson J H)在一項針對科學教師的學生調查中發現,專家教師和新手教師的最大區別在于“我的老師清楚地解釋了科學思想”[35]。教學解釋是使學生參與有意義學習的重要工具,可以通過提供組織圖式促進學習者信息協調,幫助學習者將現有知識擴展Mt3dC+mqGZK2BdAcQXh2ZA==到新的情境中,克服無法解決的學習僵局,進一步加速學生對于知識意義的建構[36]。理解的過程是曲折的,教師所提供的教學解釋需要包含足夠的解釋性證據以使其具有可信性與可理解性,這些事實性的知識或理由就構成了解釋性證據。之所以需要解釋性證據是因為學生在進行理解時要將基礎知識互相關聯與互相依存的運作機制進行深度把握,這一過程需要新獲取的證據。解釋性證據由教師提供,也是教師進行教學解釋的主體部分,主要用于幫助學生發展基本理解,作為學生進行證實的理由,也即作為理解支架。解釋性證據可以是直接的證據或間接的證據,其中直接的證據主要是指能夠直接作用在學生感官的并引起學生大腦進行綜合加工與反應的證據,例如顏色、大小以及形狀等;而間接的證據主要是指不能直接證成功能,但能夠與其他證據關聯起來確定某種事實的證據,例如他人的研究數據、書信函件等。

3.作為約束的規范原則要素

如前所述,理解不同于一般意義上的知道,并不是隨意發生的,對于某種現象的理解是訴諸教學解釋基礎上進行論辯從而獲得認識的結果。可想而知,在理解活動中由于所依據的教師所提供解釋性證據的各種不確定性,學生會依據自己所采信的證據來證明自己理解的合理性、真實性與有效性。因此,需要規范原則來保證教學解釋空間的規范性,從而保證在這個空間中教師的教和學生的學都遵循著倫理的、推理的以及交往的規范性。在該空間中,規范原則可分為五條,一是善意性原則,即一方面教師要盡可能保證給出的解釋是真的,同時另一方面學生也盡可能認為教師的教學解釋是真的,這是達成共識的基礎;二是還原性原則,即教師在對某個事物提供解釋性證據時盡可能還原這個事物的本來的、真實的樣態;三是整體性原則,即教師不能孤立地提供給學生解釋性證據,而是要通過完整的、有鏈條的教學解釋過程推動學生理解的發展;四是安全性原則,即教師提供的解釋性證據能夠讓學生獲得有關于知識的真信念并且不會輕易為假,這些信念具有穩定性和安全性;五是合理性原則,即學生在理解過程中會選擇更加合理的命題,因為越合理的命題越可信,越能提高理解的、獲取意義的可靠性。

4.作為條件的自我解釋要素

在教學過程中,教師時常會發現即便采用同樣的教學解釋不同的學生理解效果千差萬別,這其中的關鍵就在于學生獲得解釋性證據之后如何建構新舊知識之間的認知關聯,也即自我解釋是否順利發生。自我解釋的概念最初由Chi等人于1989年提出,其認為自我解釋是一種學習者自己向自己解釋學習內容的知識建構性推理活動,目的在于整合已有信息與新信息,從而有效幫助自己理解學習內容[37]。在自我解釋過程中,學生通過已知條件進行推理從而增強已有理解或者獲得新理解。自我解釋活動能夠更新或者修正學生原有認知結構的不足或者錯誤,使學生基于已知信息和新信息相關聯并生成新認識。這是因為自我解釋往往是連續的、不完整的、零碎的甚至是錯誤的,這種狀態有利于使學生發現外部信息與其心理認知結構之間的空缺或沖突,引導學生做出解釋以填補空缺或化解沖突,進而達到理解的過程。一般認為,自我解釋是達成學生理解的根本性條件,也就是說,在理解過程中缺乏自我解釋過程,教師的教學解釋也將失去現實價值,教學解釋是無法代替自我解釋過程而促進學生理解的。但是教學解釋能夠對學生自我解釋進行疏導及監控,能夠使學生自我解釋順利進行并能夠告知學生有些內容沒有全完理解或者理解錯誤[38]。

5.作為導向的意義理解要素

法國哲學家雷蒙·阿隆曾堅定地指出,“理解,即把握意義”[39]。事實上,意義是比較寬泛的概念,一方面人對意義的獲取與把握體現了真正的理解,另一方面理解也是思考與找尋意義的根本方式。在教學解釋空間中,意義理解是學生理解行為的終極目的,通過理解過程,學生得以從基礎知識的符號之物最終過渡到更為深入地意義本質,也能夠進行意義創生。埃爾金認為,“理解的推進和增長就是在已經確立的東西基礎上進行的構造”,這種構造“就是一種能產生一系列永無終結、逐漸穩固的工作前提的方法和程序”[40],例如人類對天體運動的意義理解便是在不斷的批判與更迭之中,從哥白尼到開普勒,從開普勒到牛頓,從牛頓到愛因斯坦等仍在持續不斷地完善與修訂。與粒狀的基礎知識不同,意義理解是綜合的、整體的且相互關聯與編織的,并且不同的個體因為經驗的不同,即便是基于同樣的事實理解也無法形成相同的對意義的領悟和把握。盡管意義理解受到各種因素的影響在個體上表現出具有不同程度性,但是在特定的課堂教學中,教師往往會設置某個特定的意義理解水平,或者說當達到某個標準時,就證明該學生才算理解了。

四、邁向高質量教學的教師教學解釋實踐

高速變化的世界發展已經無法保證哪些知識在不可預見的未來挑戰中仍然有效,高質量的教學所面臨的問題已經不是固定的“什么知識最有價值”而是開放的“在當前的情況下,什么知識最有價值”,也就是從知識到理解的根本轉變。這也意味著我們的教學要將學生培養成為認知的行動者,而不是知識的儲存者。在這一過程中,教師的教學解釋起著至關重要的支架作用,能夠充分引導學生探索思考現象與本質、結構與關系,促進學生發生自我解釋與建立客觀理解,同時不斷發揮理解的認知力量探求未知。教學解釋空間描繪了在課堂教學過程中學生如何在教師幫助下從掌握基礎知識到習得意義理解的總體框架。在課堂教學實踐中,教師的教學解釋與學生的自我解釋時時刻刻貫穿整個教學活動,教師提供高質量的教學解釋以促進學生達成高質量的自我解釋,可以為學生獲得學習內容的主要特征并提供從基礎知識到意義理解的導向路徑,方能最大限度傳遞給學生最有價值的信息,從而實現高質量教學。

(一)積極關注學生先驗知識,確認解釋條件

建構主義的學習理論認為,學生是帶著已有的先驗經驗進入學習的,并不是“空著腦袋”進入到教室的。教學解釋要與學生的先驗知識基礎相適應,有證據表明,無論是個人環境之中提供教學解釋,還是在互動環境之中提供教學解釋,都應該適應學習者的特定知識水平[41]。學生個體的先驗知識在一定程度上影響著學習意圖和方向,向教師指明教學解釋的起始條件,關乎著是否教師進行教學解釋,以及進行怎樣的教學解釋。這意味著,教師需要充分考慮學生先前的知識經驗,進而明確教學解釋的條件,這也是教師開展教學解釋的首要環節。教學解釋需要以學生先驗經驗為前提,確認兩個方面條件:一方面,學生對于某個學習內容具有較低的先驗知識儲備;另一方面,學生需要學習的內容較為復雜,而學生已有知識經驗可能并不足以支撐進行自我解釋,或者進行的自我解釋可能會造成自己錯誤的理解。這樣,教師了解到學生學習的具體需求后,就會在教學中提供介紹說明性解釋,以幫助學生對內容有基本理解。

(二)有效提供學生教學解釋,建構解釋意義

滿足教學解釋條件后,教師開始進行教學解釋,促進學生的理解。教師選擇什么樣的教學解釋,以及如何在教學過程中組織教學解釋決定了教學解釋的解釋質量,也影響著學生是否能夠形成正確的意義理解。例如,在針對雞兔同籠問題的解釋中,有的教師直接提示給學生已知量與二元一次方程的算法公式,要求學生快速解答問題;有的老師引導學生使用多種解法進行討論與比較,使學生對二元一次方程組的作用與功能理解的更全面;有的老師借用不同的解法進行比較后從等量關系視角將本題抽象為數學模型[42]。這說明,有效的教學解釋并不應該代替學生自己知識建構的過程,而是注重嵌入學生正在開展的認知活動之中,回溯基本圖式以提供解決原理的教學解釋,幫助學生建立起基于一般原則的圖式,用于解決新的問題。同時,在這過程中教師的教學解釋要能夠突出學生學習重點,避免離題。這種教學解釋不僅能減少學生的記憶負荷,而且能促進學生掌握學科的基本結構[43],實現解釋意義的最大化。

(三)準確診斷學生理解效果,調整解釋策略

“為理解而教,為理解而學”,解釋和理解同時存在于教學活動之中,教師的教學以解釋為主,而學生的學則以理解為主,學生獲得理解是每一位教師精心設計教學解釋的價值追求。也就是說,在初步的教學解釋后需要對學生理解程度進行判斷,教師會由此建立一個關于學生需求的系統性認知框架,即“心智模型”,這就避免了教師的自我中心偏見,無法發現學生產生了不正確的理解[44]。評估學生理解程度的方法影響著教師能否準確高效地調整教學解釋的策略,有研究指出,在解釋后參與解決問題活動的學生比只聽解釋的學生獲得更高的學習成果[45]。教學解釋后的診斷不是對所學知識內容的簡單重復和機械練習,可以向學生設置學習任務,教師通過提問或提示來要求學生采取行動,并強調某些部分問題是困難的來激勵學生付出努力[46],這樣通過評價學生任務解決方案,能夠清晰看到學生是否真正實現了知識的內化。如果學生理解效果不佳,教師需要及時給予學生補救性的教學解釋,以彌合解釋與理解鴻溝。

參考文獻:

[1] [美]安德森,克拉斯沃等.皮連生譯.學習,教學和評估的分類學[M].上海:華東師范大學出版社,2008.79-80.

[2] [美]威金斯等.閆寒冰等譯.追求理解的教學設計(第二版)[M].上海:華中師范大學出版社,2017.87.

[3] [美]布魯納.邵瑞珍,張渭城等譯.布魯納教育論著選[M].北京:人民教育出版社,1989.45.

[4] Bloom B S,Madaus G F,Hastings J T.Evaluation to Improve Learning [M]. New York:McGraw-Hill,1981.231-233.

[5] [希臘]柏拉圖.王曉朝譯.柏拉圖全集:第一卷[M].北京:人民出版社,2003.490.

[6] Robert Fogelin.Pyrrhonian Reflections on Knowledge and Justifications [M]. Oxford:Oxford University Press,1994.54.

[7] Lipton,P.Inference to the best explanation [M].New York:Routledge,2004.69.

[8] Goodman,Nelson and C.Z.Elgin.Reconceptions in Philosophy and other Arts and Sciences [M].London:Routledge,1988.161-162.

[9] Kvanvig JL.The Value of Knowledge and the Pursuit of Understanding [M]. Cambridge:Cambridge University Press,2003.95.

[10] Pritchard,D.Millar,A. & Haddock,A.The nature and value of knowledge [M]. Oxford:Oxford University Press,2010.74.

[11] [美]索耶.徐曉東等譯.劍橋學習科學手冊[M].北京:教育科學出版社,2010.4.

[12] Strevenc,M.Scientific explanation [J].Encyclopedia of Philosophy,2006.15.

[13] [美]羅伯特·布蘭頓.孫寧,周靖等譯.在理由空間之內:推論主義、規范實用主義和元語言表達主義[M].上海:上海人民出版社,2019.8.

[14] 凱瑟琳·埃爾金,錢旭鴦.為了知識而教和/或為了理解而教[J].全球教育展望,2013,42(5):3-13+34.

[15] [德]伽達默爾.洪漢鼎譯.真理與方法[M].北京:商務印書館,1960.13.

[16] [美]約翰·杜威.姜文閔譯.我們怎樣思維——再論反省思維與教學的關系[M].北京:人民教育出版社,2008.106+148.

[17] Henri Poincare.The foundations of science [M].Washington,DC:University press of America,1982.431-432.

[18] 斯蒂芬·格林,王昕桐.作為理智德性的理解[J].自然辯證法通訊,2019, 41(5):1-9.

[19] Peter Lipton.Inference to the Best Explanation [M].London:Routledge,1991.23.

[20] Henk W.deRegt,Sabina Leonelli,and Kai Eigner(eds.).Scientific Understanding:Philosophical Perspectives [M].Pittsburgh:University of Pittsburgh Press,2009.7.

[21] Kvanvig,J.The value of knowledge and the pursuit of understanding [M]. Cambridg:Cambridge University Press,2003.12.

[22] 陳嘉明.無解釋的理解是否可能[J].哲學分析,2020,11(5):139-150+198.

[23] Camp,Wesley.Explaining understanding (or understanding explanation) [J]. European Journal for Philosophy of Science,2014,4(1):95-114.

[24] MaryKayStein,LindaKucan.Instructional Explanations in the Disciplines [M]. New York:Springer US,2010.1-5.

[25] Leinhardt,G.Instructional explanations:A commonplace for teaching and location for contrast [M].Washington,DC:AERA,2001.333-357.

[26] Roelle J,C Müller,et al.Learning from Instructional Explanations:Effects of Prompts Based on the Active-Constructive-Interactive Framework [J]. PLoS ONE,2015(4):1-28.

[27] 洪漢鼎.理解與解釋:詮釋學經典文選[M].北京:東方出版社,2006.315-317.

[28] Renkl A.Worked-out examples:instructional explanations support learning by self-explanations [J].Learning & Instruction,2002,12(5):529-556.

[29] Günter Daniel Rey,Fischer A.The expertise reversal effect concerning instructional explanations [J].Instructional Science,2013,41(2):407-429.

[30] [美]塞拉斯.王瑋譯.經驗主義與心靈哲學[M].上海:復旦大學出版社,2017.61.

[31] 武慶榮.布蘭頓推理論的主要思想溯源[J].重慶理工大學學報(社會科學),2018,32(1):10-14.

[32]Brandom R.Making it explicit [M].Cambridge:Harvard University Press,1994.89.

[33] 鄭潔菲,吳楠.基于理解的知識演化路徑及其教學探索[J].黑龍江生態工程職業學院學報,2023,36(2):116-119.

[34] 張良,易伶俐.試論未來學校背景下教學范式的轉型——基于知識觀重建的視角[J].中國電化教育,2020,(4):87-94.

[35] Wilson J H.The “new” science teachers are asking more and better questions [J].Journal of Research in Science Teaching,2010,6(1):49-53.

[36] Sweller,J.Implications of cognitive load theory for multimedialearning [M]. Cambridge,MA:Cambridge UniversityPress,2005.19-30.

[37] Chi,M.T.H.,Bassok,M.,et al.Self-explanations:how students study and use examples in learning to solve problems [J].Cognitive science,1989(13):145-182.

[38] 李偉健,王潔瑜等.自我解釋的研究述評[J].寧波大學學報(教育科學版),2006,(5):23-27.

[39] [法]雷蒙·阿隆.葛智強,胡秉誠等譯.社會學主要思潮[M].北京:華夏出版社,2000.369.

[40] Elgin,Catherine z.considered judgement [M].Princeton NJ:Princeton University press,1996.131-133.

[41] Wittwer,J., & Renkl,A.Why instructional explanations often do not work:A fra-mework for understanding the effectiveness of instructional explanations [J].Educational Psychologist,2008,43(1):49-64.

[42] 呂立杰,韓繼偉等.學科核心素養培養:課程實施的價值訴求[J].課程·教材·教法,2017,37(9):18-23.

[43] Webb N M.Mastergeorge A.Promoting effective helping behavior in peer-directed groups [J].International Journal of Educational Research,2003,39(1-2):73-97.

[44] Chi, M.T.H.,Siler,S.A., & Jeong,H.Can tutors monitor students understanding accurately [J].Cognition and Instruction,2004,22(3):363-387.

[45] Webb,N.M.,Troper,J.D., & Fall,R.Constructive activity and learning in coll-aborative small groups [J].Journal of Educational Psychology,1995,87(3):406-423.

[46] Kulgemeyer,C., & Tomczyszyn,E.Physik erkl ren-Messung der Erkl rensf higkeit angehender Physiklehrkr fte in einer simulierten

Unterrichtssituation [J].Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften, 2015,21(1):111-126.

作者簡介:

李剛:副教授,博士,研究方向為課程與教學論、科學教育。

王嘉琦:在讀碩士,研究方向為課程與教學論。

Towards High-quality Teaching: On the Construction of Instructional Explanation Space from Knowledge to Understanding

Li Gang, Wang Jiaqi

Faculty of Education, Northeast Normal University, Changchun 130024, Jilin

Abstract: The shift from knowledge to understanding is an essential feature of high-quality teaching in the new era. Instructional explanation covers the entire teaching process of teachers and the entire learning journey of students. It is the key element to guide individual students to realize the transition from knowledge acquisition to knowledge understanding. In classroom teaching, the construction of instructional explanation space can help teachers clarify the process of instructional explanation and improve the effectiveness of students’ understanding. The space covers five logical elements: basic knowledge as a prerequisite, instructional explanation as a scaffold, normative principles as a constraint, self-interpretation as a condition, and meaningful understanding as an orientation, which interact and support each other. In order to convey the most valuable information to students to the greatest extent, teachers actively pay attention to students’ prior knowledge and confirm the explanation conditions; teachers effectively provide students with instructional explanation and construct interpretation significance; teachers accurately diagnose students’ understanding effect, adjust explanation strategies, helping students to establish knowledge connection in instructional explanation space, obtain deep meaning construction, and then promote the high-quality development of teaching.

Keywords: high-quality teaching; understanding; instructional explanation

收稿日期:2023年12月1日

責任編輯:趙云建