公共文化機構紅色數字記憶之場建設研究

摘 要 紅色數字記憶之場的建設本質是紅色數字記憶塑造與紅色文化空間交互生產過程。基于記憶之場理論,從數字場域、文化場域、記憶場域構筑闡釋紅色數字記憶之場發展目標,根據場景體驗、符號表達、數字敘事展開效用分析,并通過確立主體協同為基礎的建設理念、完善數字驅動為核心的建設機制、形成以宣傳教育為重點的建設模式、鞏固國家認同為根本的建設內容提出建設路徑。

關鍵詞 記憶之場;數字記憶;紅色文化;數字驅動;國家認同

分類號 G241

DOI 10.16810/j.cnki.1672-514X.2024.07.007

Research on the Construction of the Realms of Red Digital Memory in Public Cultural Institutions

Ding Yi, Li Gang

Abstract Essentially, the construction of the realms of red digital memory manifests the process of red digital shaping and the interactive production of red cultural space. Based on the realms of memory theory, this paper explains the development goals from the construction of digital field, cultural field and memory field, explains multiple utilities from the three dimensions of scenario experience, symbolic expression and digital narration, and establishes the construction concept based on the synergy of multiple subjects, improves the construction mechanism centered on digital drive, forms the construction mode focusing on publicity and education, and consolidates the national identity as the fundamental construction content to further put forward the construction paths of the realms of red digital memory.

Keywords Realms of memory. Digital memory. Red culture. Digital driving. National identity.

0 引言

“走得再遠、走到再光輝的未來,也不能忘記走過的過去,不能忘記為什么出發”。記憶之場作為承載記憶的場所,無論是實體的紀念碑、建筑物與檔案館,還是象征性或精神f5c390e92c576ef7ddfce728a5fa78f1意義層面的慶典儀式、旗幟與事件[1],都是社會、民族、家庭、種族、政黨自愿寄放記憶內容的地方,應該成為集體記憶研究的起點[2]。目前,記憶之場研究集中在記憶之場概念內涵、記憶之場與儀式研究、記憶之場與檔案記憶傳承、集體記憶的敘事與重構、鄉村記憶場所的設計、保護與活化以及文化遺產保護與文化傳承等,對紅色文化傳播與紅色記憶傳承關注不多,且較少從數字視角出發展開論述,該領域理論研究有待完善。尤其隨著數字化、網絡化、可視化技術手段在社會科學研究領域的深入應用與融合發展,公共文化機構正在經歷從實體空間向數字社區的遷徙和轉型[3],數字記憶成為數字時代紅色記憶的新型書寫形態,推動構建紅色數字記憶之場是公共文化機構擁抱數字文明時代的必然選擇,也是在堅定文化自信中筑牢中華民族共同體意識、強化身份認同的重要舉措。本文較為系統地梳理了紅色數字記憶之場發展目標與服務效用,總結提出其建設路徑,為數字形態的紅色記憶提供場域依托,也為我國紅色數字記憶研究提供參考思路。

1 公共文化機構紅色數字記憶之場的發展目標

紅色記憶作為集體記憶的一種類型,是對中國共產黨所領導的革命歷史與革命文化的記憶建構與意象展現[4]。數字中國建設背景下,公共文化機構以紅色資源為載體建立數字形態場域,運用“場所”和“形象”的記憶方法,從記憶場所出發,再現事件[5],旨在呈現我國革命發展歷時變遷,深化歷史教育屬性,構建紅色集體記憶與國家認同,鑄牢中華民族共同體意識。

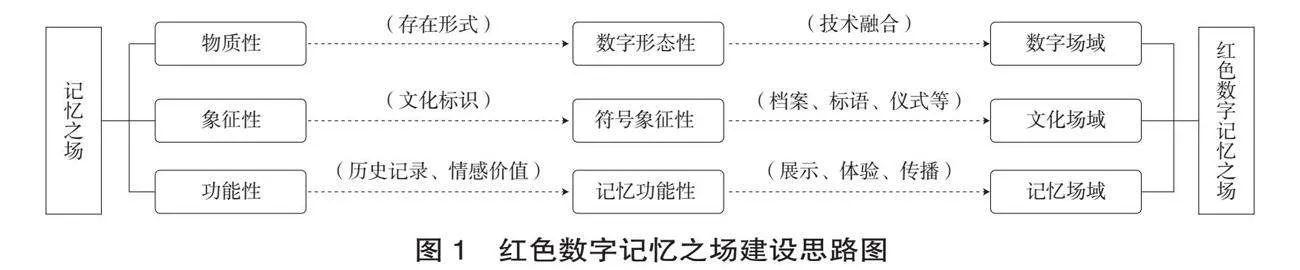

諾拉指出,記憶之場是現實物質與歷史意識的交叉,是“實在的、象征性和功能性的場所”[6]。紅色數字記憶之場通過提取存在形式、文化標識、歷史記錄、情感價值等要素內容,形成數字形態性、符號象征性與記憶功能性等特質。在建設過程中,紅色數字記憶之場應當立足自身屬性打造數字場域、文化場域與記憶場域,滿足整體發展需求(圖1)。

圖1 紅色數字記憶之場建設思路圖

1.1 強化技術融合創新,構筑重述革命歷史的數字場域

紅色數字記憶之場是網絡化、數字化的紅色記憶場所,是公共文化機構對紅色資源進行組織、加工、轉化形成的數字化與數字原生(Digitized and Born-digital)產物。一方面,公共文化機構運用大數據、云計算、人工智能等技術手段深度挖掘、整理紅色資源,融合數字人文、元宇宙場景應用拓寬時空范圍,搭建情境化線上展覽、云展覽、在線儀式等活動,還原革命遺址遺跡與實體場景,深化創新紅色記憶傳播內容與表現形式,集聚呈現與傳達革命歷史真相。另一方面,圖、檔、博等機構順應互聯網傳播特點,加強對館藏資源數字化、智能化管理與活化利用,將紅色記憶資源價值內容與數字技術新形式、新要素相結合,打造紅色文化優質傳播平臺,把場館和藏品搬上“云端”,致力于形成集展示、教育、互動于一體的紅色記憶資源數字載體空間。如公共文化機構數字場館本身就是一種記憶場域的網絡化呈現,是我國主流記憶塑造的新型場所。

1.2 挖掘紅色文獻主題,構筑凸顯符號象征的文化場域

重點空間和地方以及與之相關的物質和非物質符號(紀念館、烈士陵園、檔案、實物、祭掃儀式等)共同構成了紅色記憶符號系統的信息源[7],公共文化機構致力于不斷深化革命歷史價值特征,挖掘其在社會發展認同建構中的積極作用。第一,聚焦紅色文獻內涵價值。公共文化機構系統收集、全面梳理、深入挖掘、有序組織紅色文獻資源內容,圍繞革命英烈、革命事件、革命遺址、紅色標語提煉出典型元素,通過建設紅色文獻特色專題數據庫、紅色文獻聯合目錄以及紅色文獻數字服務平臺、舉辦紅色主題線上展覽、制作紅色歷史專題片等多樣化形式,凸顯紅色文化的精神內核。第二,推進紅色文獻閱讀推廣。公共文化機構采取線上與線下相結合的方式拓寬紅色閱讀路徑,在紙質文獻資源的基礎上,借助“三微一端”平臺精準推送紅色主題經典圖文,并依托二維碼解說、有聲閱讀、直播講解等新形式營造紅色主題閱讀空間。

1.3 塑造革命文化景觀,構筑反映歷史關聯的記憶場域

隨著越來越多數字資源產生、“生存”于網絡環境中,紅色記憶媒介不斷升級與拓展,實現了向多模態的數據集、知識圖譜、數據平臺等資源集合轉變。公共文化機構將紅色資源按照時間要素、地點要素、人物(機構)要素、實物要素、事件(主題)要素等關聯起來[8],譬如湖北省圖書館、湖南省圖書館、遼寧省圖書館、陜西省圖書館及上海圖書館整合當地革命歷史重大事件、杰出人物、革命文獻、文藝作品、紅色故址、圖片集錦與影音作品等紅色資源內容,利用計算機技術、多媒體技術等構建了紅色文化知識服務平臺,創新紅色記憶數字載體呈現形態,擴大了社會記憶,并且還把它起死回生,社會記憶變得既豐富又活潑[9],有效優化紅色文化服務生態。此外,公共文化機構利用紅色基地打卡、虛擬導覽、在線游戲等形式創新革命歷史呈現形式,為公眾提供更加豐富和生動的歷史體驗,致力于將紅色數字記憶之場建設成為全民共享、保存、展示記憶的裝置[10]。

2 公共文化機構紅色數字記憶之場的服務效用

紅色數字記憶之場作為承載記憶和敘事的新媒介,是數字中國戰略下塑造我國集體記憶的應然表現。公共文化機構從技術創新、主題挖掘、場景塑造等多個維度構筑數字場域、文化場域和記憶場域,旨在實現空間展示中的沉浸式體驗,突出紅色文化的符號化表達,加強革命認同視角下的敘事化傳播效能。

2.1 在空間展示上提升沉浸式體驗

沉浸式體驗核心在于強烈的觀眾參與感與互動感。紅色數字記憶之場通過現代技術手段將場館靜態圖像素材技術(Picture)應用、動態數碼影像技術(Video)應用、聲音信息處理(Audio)應用和靜態圖像文字材料(Literature)藝術應用在跨媒體內容敘述及形式上進行了有機組合[11],為紅色記憶的數字化表達提供豐富、逼真的視覺呈現,深化觀眾精神體驗,拓展我國主流記憶塑造的主題范圍與內容深度。如中共一大紀念館以中共一大會址及上海各紅色遺址為基礎,運用元宇宙相關技術發布“數字一大,大力弘揚建黨精神”場景,以觀眾為第一視角穿越時空走進革命年代,激發觀眾主動走進紅色歷史,沉浸式體驗偉大建黨精神,努力建設成上海紅色精神家園元宇宙空間。中共三大會址紀念館利用高質量的數字內容和元宇宙沉浸式虛擬互動,還原三大會議歷史場景,以“過去、現在、未來”為故事線索,采用AR語言技術,創新打造沉浸式虛擬互動場景,實現漫游參觀、AR合影、AR交互等功能。元宇宙的突出特性在于高度沉浸感,紅色數字記憶之場將革命歷史知識和信息融入故事情節中,通過復制和模擬以往的感知經驗,打造虛擬人、虛擬場景與虛擬空間,還原革命史實,產生情感交互,使得用戶將情感和意識投射到虛擬內容中,產生身份認同,建立起數字空間與人的緊密聯系,以達到情感上的“在場”與共鳴,滿足紅色記憶資源內容數字化迭代升級需求。紅旗渠紀念館利用XR、數字孿生等技術手段打造元宇宙劇場,采用六面電子屏全景鋪設,環屏展現當年安陽林縣人民修建紅旗渠的壯舉,實現科技展示新突破,為游客帶來了更強的視覺沖擊力與“穿越時空”的體驗感,激發游客情感共鳴與深層次的使命感,全力打造紅色文化新高地。可見,元宇宙概念下打造的沉浸式虛擬體驗為紅色文化傳播與融合創新發展提供更多機遇,正在成為數字時代紅色記憶塑造的“美第奇效應”。

2.2 在文化表征上突出符號化表達

紅色數字記憶之場立足紅色記憶符號,通過表演、口號、話語等振奮、刺激參與者情感,滿足公眾心理與情感需求,形成集體符號或集體興奮的體驗[12],以此達到維護紅色記憶共同體,團結與增強共同體情感認同的目的。紅色標語是特定歷史時期中國革命精神的象征符號,越來越多的公共文化機構借助計算機、數碼顯微技術、互聯網技術、三維虛擬技術、影像數字技術等多種手段收集原始數據、修補和復原紅色標語,建立數據庫與檢索系統,實現紅色標語數字化[13]。福建省中央蘇區(閩西)歷史博物館承辦的《紅色印記革命珍寶——中央蘇區(閩西)紅軍標語展》添加了“紅軍標語互動展示多媒體系統”,觀眾可通過觸摸操控,查詢紅軍標語圖文資料,創新紅色文化傳播方式。

此外,儀式作為保留歷史、塑造歷史記憶的重要途徑,往往借助相關特定的方式,將更多的參與者置身于歷史的情境當中,塑造出“一個特定社會群體之成員共享往事的過程和結果”[14]。每年在清明節、烈士紀念日、抗戰勝利紀念日、國家公祭日等重要時間節點,全國各地往往會開展“云祭掃”儀式,明確規定環節內容與議程規范,使得傳統的集體紀念儀式升級為具有人文內涵和統一范式的“禮祭”。如鄭州市檔案館開展“傳承英烈精神 建功新時代”清明網上祭祀活動,還有多地為緬懷南京大屠殺遇難同胞,推出點燭、獻花、在線留言、敲響和平鐘、線上升旗儀式等互聯網公祭活動,寄托哀思。互動式的線上儀式活動具有較強的開放性和參與性[15],在虛擬的紀念儀式空間中記憶被建構、被彰顯、被習得[16],相關紀念文字、視頻、音頻等可以被社會公眾獲取、體驗與使用,并且完整地保存下來,形成這一紅色主題紀念活動的記憶符號,填充場域內容,有效塑造革命認同感與國家歸屬感,打造紅色數字記憶之場。

2.3 在革命認同上加強敘事化傳播

所謂敘事是指以影像或其他載體再現在特定時空曾經發生的事情[17]。歷史的書寫主要依賴于記憶的塑造,紅色記憶的賡續離不開時間排序、空間組合及情景敘述[18]。隨著ICT技術的發展與普及,公共文化機構開始轉向數字空間,紅色記憶資源信息呈現多樣化形態,能夠更好地向社會傳播紅色檔案、文獻、史料、數據、儀式蘊含的精神內涵,這也迫切需要構建紅色數字記憶之場,充分發揮“數字保存者、內容發現和傳播者”的角色功能[19],從歷史認知的層面上為公眾建立起中國共產黨領導中國革命走向勝利并獲得改天換地般偉大業績的歷史意識,突出數字化敘事效用。

一方面,構建紅色記憶資源文化傳播矩陣。公共文化機構機構應該通過數字網絡、融媒體技術聯通多個媒體平臺,促進紅色資源、陳列展覽等內容的數字化、創新化與可視化,拓寬場館服務功能。如雨花臺烈士紀念館打造全媒體傳播矩陣,借助媒體平臺的影響力在重要時間節點持續“發聲”,跨平臺、多賬號聯動運營,針對“感悟信仰——雨花臺之行”活動共制作發布新媒體產品25個,分發推送99次,累計播放閱讀量超過2000萬,進一步產生出“媒體放大”的傳播效應。另一方面,基于數字人文視閾講好紅色故事。紅色數字記憶之場立足資源基礎,有效地將數字技術融入到藏品內涵展示中,從情境化角度編制多元敘事維度,突出重要歷史節點和重要歷史事件,這已經成為紅色數字記憶之場傳播的重要建制。如上海市檔案館通過館內“數字檔案公共查閱平臺”首次向公眾全文呈現部分淞滬抗戰照片、上海市各界抗敵后援會和日偽上海市政府檔案,真實再現上海抗日戰爭的崢嶸歲月與光輝記憶。上海圖書館紅色文獻的數據利用了基于BIB-FRAME的書目本體[20]和上海記憶本體模型[21]進行知識重組,以關聯開放數據的形式在互聯網上公開發布紅色文獻書目數據、規范數據以及紅色旅游景點數據[22],有效提高紅色記憶資源開發和利用的附加值,滿足紅色故事與紅色文化的現實傳播需求。

3 公共文化機構紅色數字記憶之場的建設路徑

從以上關于發展目標與功能發揮的內容分析來看,紅色數字記憶之場立足紅色記憶資源,通過運用前沿技術手段,深入挖掘紅色主題,提煉革命精神內核,生動展現中國故事與價值內涵。在公共文化機構在構建紅色數字記憶之場的過程中,遵循主體協同、數字驅動、敘事傳播與國家認同的邏輯思路,實現紅色記憶資源整合、紅色記憶內容組織、紅色記憶價值闡釋及紅色記憶共同體構建。

3.1 確立以主體協同為基礎的建設理念,聚力紅色記憶資源整合

紅色數字記憶之場由多方主體合力構建,應逐步形成由政府部門統籌主導、公共文化機構、高校、科研院所協作發展、社會力量廣泛參與的共建格局,彼此聯系緊密、高效有序0b810781dd261210da8f91a2db9c276c,協同參與紅色記憶書寫。政府承擔著引導的角色,負責紅色數字記憶之場構建的政治指導、組織指導、政策指導與規劃指導等職責。文化部門、宣傳部門、教育部門、技術部門、財政部門等應加強指揮協調工作,統籌政策、技術、資源、資金、人才等要素,合理規劃紅色數字文化融合創新發展方案,及時制定并實施相關制度性政策文件規范建設行為,形成區域化、特色化、內容化的紅色數字記憶場域。圖書館、檔案館、博物館、紀念館等公共文化機構提供紅色圖書、紅色文獻、紅色檔案、紅色報刊、革命文物等基礎素材,加大紅色記憶資源數字化轉化與管理力度,打造數字形態的紅色記憶空間。高校、科研院所等主要依托項目開展紅色記憶主題研究,有效創新紅色記憶塑造方式,服務于愛國主義教育、黨史學習教育與思想政治教育,深化紅色數字記憶構建的理論與實踐研究。如上海圖書館、中共上海市委黨校圖書館、同濟大學、上海大學、上海師范大學、上海工程技術大學立足本土紅色文化,進一步探尋紅色史實,有效闡釋、保護、利用、開發紅色文化成果,通過建立“紅色文獻服務平臺”,有效探索了紅色資源的內容開發組織,實現上海紅色資源立體、有序、多形式、標準化的呈現[23]。紅色數字記憶之場的形成離不開社會公眾的廣泛參與,在新的網絡環境下,社會公眾通過社交互動、參與式的知識創造形式來表達自身需求[24],自愿承擔紅色文化的傳播與紅色記憶的塑造等工作,增強紅色數字記憶之場的互動性與持續性。

3.2 完善以數字驅動為核心的建設機制,賦能紅色記憶內容組織

這里的建設機制強調數字技術與紅色集體記憶塑造的創新融合,可以從要素組織、場域形成與功能發揮的全過程來理解,如圖2所示。首先,實現紅色記憶資源數字化管理。從行為邏輯看,數字時代的記憶建構路徑大致有兩條,一是搬家,把現實世界的各種文化記憶從傳統媒介向數字空間遷徙;二是再造,用數字方式生產和創建新紀錄、新記憶[25]。因此,要素組織側重原生數字記憶資源開發、管理與利用,以及數字化資源、捕獲、記錄、處理與呈現,包括單個紀念碑、遺址遺跡、歌謠、民間故事及儀式活動的數字化處理,以及紅色數字文獻、電子檔案的形成。以“紅色報刊檔案數據庫”為例,數據庫中系統收錄了《解放日報》《新華日報》《八路軍軍政》《群眾》等資源,可檢索文獻條目約20余萬條、圖片3萬余幅,實現傳統檔案數字化采集與存儲,很大程度推動了紅色文化的的發展。

其次,實現紅色文化數字空間構建。紅色數字記憶之場兼具歷史與記憶雙重性質,是革命歷史與紅色文化的載體和形象表達,公共文化機構在構筑記憶場域過程中,以真實、有效記錄革命人物、革命事件為重點,注重革命場景的構建與體驗,充分發揮情感表達和構建民族身份認同的重要職能。公共文化機構利用虛擬現實、增強現實、多媒體場景以及全息投影技術打造沉浸式紅色虛擬展廳,以可觸可感的形式實景化還原革命場景,創造出多維感官融合的立體環境,建立起空間與人的緊密聯系,實現觀眾與革命歷史的雙向互動,彰顯出社會和民族特性[26]。

最后,實現紅色記憶刻寫與功能發揮。紅色數字記憶場域范圍內,記憶功能的發揮離不開刻寫實踐(Inscribing)的作用。刻寫實踐利用表意的符號系統,以刻寫化的形式來保存和傳遞信息[27],隨著數字技術的應用,以數字文本、數字圖片、3D模型、全息影像等作為數字符號表征記憶行為,整合非共時性時空場域,傳播紅色數字記憶。如由浙江省委、浙江省檔案館、浙江日報報業集團等聯合主辦的《百年潮涌———浙江省慶祝中國共產黨成立100周年大型展覽》設置了18米長的“時光隧道”,21臺投影機融合拼接形成巨幅數字畫面,全景呈現浙江百年巨變與輝煌歷程。尤其伴隨著元宇宙的引入,紅色數字記憶之場通過對革命史實進行數字孿生場景的復原與虛擬場景的模擬,促進虛擬數字人產生實實交互、虛實交互與虛虛交互的數字記憶行為[28],主動參與紅色記憶書寫與紅色記憶塑造,實現去中心化的紅色文化數據、信息、知識交流與智慧服務,推動紅色記憶共享與傳播,構建紅色記憶共同體。

圖2 紅色數字記憶之場建設機制流程圖

3.3 形成以宣傳教育為重點的建設模式,深化紅色記憶價值闡釋

紅色數字記憶之場是傳承和弘揚紅色文化的重要陣地,公共文化機構在建設過程中需要運用多樣化的敘事手法,將革命歷史、英雄事跡生動呈現給社會公眾。一是加強紅色文化引導作用,全面彰顯精神價值。公共文化機構以英烈人物、重大戰役、感人故事為線索,在講述過程中通過歷史圖片、文字資料、文物及紅色標語,還原故事情節設置,結合模擬場景、幻影成像等展示手段,生動再現革命先輩的堅定信念、英勇事跡和崇高精神,增強敘事的情感沉浸,引導公眾在了解革命歷史的同時,在情感上與紅色精神產生共鳴,進一步加深對紅色文化的理解和認同。

二是精準對接觀眾多重需求,深度優化服務價值。公共文化機構應當結合現代社會的熱點話題和觀眾的審美需求,創新傳播方式和話語表達,利用微信、微博、抖音等新媒體平臺進行數字化、立體化展示,讓受眾能夠通過遠程終端全方位地了解各種紅色資源的厚重文化底蘊。此外,公共文化機構從用戶視角出發,創作富有正能量、感染力、傳播力的文藝作品、動畫、游戲,增強視聽效果和互動體驗,創新紅色數字敘事內容與形式,進行符合時代需要的生動呈現。如中國工農紅軍強渡大渡河紀念館實施“互聯網+長征”數字化展示與傳播項目,開發“長征文物地圖”小程序、“強渡天險”App,推動用戶互動式參與,激發人們對紅色文化的興趣和愛國情感。

三是融入思政課程培養體系,充分突出育人價值。公共文化機構主動順應數字時代趨勢,推出“紅色文化教育+互聯網技術”融合發展模式,運用數字化手段整合碎片化資源,挖掘革命文化內涵、豐富教育形式,積極研發高校多媒體課程資源包,打造可視化、互動化、智能化線上思政云課堂,積極策劃、制作紅色主題慕課、云直播、云展覽、短視頻錄制,如中國人民抗日戰爭紀念館推出的“烽火印記—抗戰云課堂”、平津戰役紀念館推出的“云網課”、周鄧紀念館開發的“榜樣的力量”系列慕課等,為用戶搭建便捷的線上學習平臺,延伸紅色文化知識傳播路徑,充分發揮出“鑄魂育人”的價值功能。

3.4 鞏固以國家認同為根本的建設內容,推動紅色記憶共同體構建

國家認同為紅色記憶構建提供了堅實的政治基礎,公共文化機構應當充分重視和發揮國家認同的重要作用,強化紅色記憶之場的文化內涵和情感價值。一方面,不斷深化紅色資源數字表達,發揮意識形態陣地作用。數字時代數字記憶話語正在推動“記憶繁榮”[29],數字化紅色檔案、紅色文獻史料等作為記憶承載的重要場所,同樣也是記錄國家發展、形成國家記憶、培植國家認同不可或缺的重要內容,并起引領作用[30]。以延安革命紀念館為例,通過推出《偉大歷程——中共中央在延安十三年歷史陳列》《紅色百年——慶祝中國共產黨成立100周年革命文物圖片展》《偉大長征 輝煌史詩》《鑄魂——延安時期從嚴治黨》《強基——延安時期黨的組織建設》系列線上展覽的形式,真切還原了中共中央在延安十三年的奮斗歷程和艱難征程,有效增強了情感投入與情感傳遞,進一步加深公眾對黨的理解、對革命歷史的認知,形成社會主體共同意識。可見,紅色資源不僅僅有“證明”“見證”和“提供信息的能力”,同時它還能夠建立起“與過去的人和機構之間‘感情’和‘智慧’上的聯系”[31]。公共文化機構需要利用大量不同形態的數據資源拓展紅色記憶呈現形態,積極參與紅色數字記憶生產運作,打造紅色集體記憶場域,實現觀眾對紅色主題信息的接收與互動,提升紅色資源的記憶能力與情感價值。

另一方面,持續推進紅色基因庫建設,助力中華民族現代文明發展。紅色基因庫是中華民族文化基因庫的重要組成部分,中宣部文改辦于2020年和2021年分別公布了兩批紅色基因庫建設試點單位,各試點單位將對陳列品、紀念碑(塔)、出版物、音視頻等進行高清數據采集,按照國家文化大數據體系統一標準進行結構化存儲,并以歷史事件、英烈任務、感人故事為線索,對紅色文化數據進行專業化標注、關聯,通過有限電視網絡實現全國聯網,形成全國紅色基因庫,全息呈現和展示紅色政權是怎么來的、新中國是怎么來、全國人民的幸福生活是怎么來的[32]。革命博物館、紀念館、黨史館、烈士陵園作為黨和國家紅色基因庫,肩負著記憶塑造的使命擔當,如雨花臺烈士紀念館激活物理空間的精神場域創建紅色基因庫,對陵園區域、紀念展廳、不可移動文物、紅色紀念設施進行三維數字化采集與場景重建,實現珍貴文物本體信息數據化、可視化呈現,將物質層面的紅色遺產與非物質層面的歷史記憶相結合,拓寬雨花英烈精神傳播視野和傳播路徑。公共文化機構充分挖掘數字文化服務發展潛力,以紅色基因庫為抓手構建紅色數字記憶之場,實現對革命歷史脈絡、紅色精神譜系的完整梳理與構建,真實呈現中國共產黨的百年輝煌與中國式現代化的歷史進程,在賡續紅色基因中鑄牢中華民族共同體意識。

4 結語

紅色數字記憶之場的建設是數字時代背景下公共文化機構塑造紅色集體記憶的有力舉措,為紅色數字記憶研究提供理論與現實參考。筆者從記憶之場理論出發,明確了紅色數字記憶之場的發展目標,論述了紅色數字記憶之場的特征屬性與多重效用,并系統提出紅色數字記憶之場的建設路徑。公共文化機構堅持多元主體協同整合紅色記憶資源,重視以數字技術為主導組織紅色記憶內容,強調通過宣傳教育深化紅色記憶價值闡釋,并致力于基于國家認同構建紅色記憶共同體。紅色數字記憶之場的構建與發展不僅需要學界提供理論支撐與技術引導,同時也離不開公共文化機構提供的實踐創新與成果推廣,期望未來有更多的建設案例對本文論述的內容加以完善,真正打造出我國紅色集體記憶傳承的重要數字場域。

參考文獻:

記憶之場:歷史在加速消失[N].新京報,2016-04-02(B02).

沈堅.記憶與歷史的博弈:法國記憶史的建構[J].中國社會科學,2010(3):205-219,224.

張曉林.顛覆性變革與后圖書館時代:推動知識服務的供給側結構性改革[J].中國圖書館學報,2018,44(1): 4-16.

龍柏林,潘麗文.文化整合的紅色記憶維度[J].南京社會科學,2018(4):128-136.

對話孫江 一分鐘的沉默,也是記憶之場(1)[N].新京報,2016-04-02(B03).

皮埃爾·諾拉.記憶之場:法國國民意識的文化社會史[M].黃艷紅,等,譯.南京:南京大學出版社,2020.

徐克帥.紅色旅游和社會記憶[J].旅游學刊,

2016,31(3):35-42.

倪曉春,張蓉.大數據背景下紅色檔案數據治理的突破方向和實現路徑探析[J]. 檔案學研究,2022(6):63-70.

阿爾溫·托夫勒.第三次浪潮[M].朱志焱,潘琪,張焱,譯.北京:生活·讀書·新知三聯書店,1984:255.

陳蘊茜.紀念空間與社會記憶[J].學術月刊,

2012,44(7):134-137.

馮若曦.新媒體技術下沉浸式體驗在展示空間中的敘事性研究[D].沈陽:魯迅美術學院,2022.

蘭德爾·柯林斯.互動儀式鏈[M].林聚任,王鵬,宋麗君,譯.北京:商務印書館,2012:81.

漆良蕃.中央蘇區紅色標語的保護及數字化價值[J].南方文物,2022(5):98-102.

莫里斯·哈布瓦赫.論集體記憶[M].畢然,郭金華,譯.上海:上海世紀出版社,2002:49-50.

李紅濤,黃順銘.一個線上公祭空間的生成:南京大屠殺紀念與數字記憶的個案考察[J].新聞與傳播研究,2017,24(1):5-26,126.

阿萊達·阿斯曼.回憶空間:文化記憶的形式和變遷[M].北京:北京大學出版社,2016:44.

張斌,李子林.圖檔博機構“數字敘事驅動型”館藏利用模型[J].圖書館論壇,2021,41(5):30-39.

丁怡,李剛,魏弋.紅色數字人文:概念內涵、

發展現狀與建設措施[J].圖書館雜志,2023, 42

(7):94-101.

羅紅,羅小臣,陳京蓮,等.基于LAM(圖書館、檔案館、博物館)協作的圖書館館藏發展研究[J].圖書情報工作,2017,61(23):58-66.

夏翠娟,張磊.關聯數據在家譜數字人文服務中的應用[J].圖書館雜志,2016(10):26-34.

吳云珊.Human library開創圖書館個體隱性知

識管理新模式[J].圖書情報工作, 2011,55(21):

62-65,55.

劉倩倩,夏翠娟,朱武信.紅色文化傳承視域下的紅色文獻服務平臺建設實踐與思考[J].信息資源管理學報,2021,11(4):17-24,32,16.

唐月娥,李新宇,沈逸文,等.建黨初期上海紅色資源開發與利用研究:以“上海與中國共產黨創建”特色資源庫為例[J].圖書館學刊,2021,43(11):1-8, 22.

岑炅蓮,歐陽劍,曾輝.數字人文項目中的數據

眾包運作策略研究[J].圖書與情報,2020(5):125

-132.

馮慧玲.數字記憶:文化記憶的數字宮殿[J].中國圖書館學報,2020,46(3):4-16.

王玉玨,許佳欣.皮埃爾·諾拉“記憶之場”

理論及其檔案學思想[J].檔案學研究,2021(3):

10-17.

周耀林,劉晗.數字記憶建構:緣起、理論與方法[J].山東社會科學,2020(8):50-59.

夏翠娟,鐵鐘,黃薇.元宇宙中的數字記憶:“虛擬數字人”的數字記憶概念模型及其應用場景[J].圖書館論壇,2023,43(5):152-161.

GARDE-HANSEN J, HOSKINS A, READING A. Save as…Digital Memories[M].London: Palgrave Macmillan,2009:23.

張侃.紅色文化、國家記憶與現代國家建構的宏觀思考:一個政治哲學的維度[J].福建論壇(人文社會科學版),2017(7):31-37.

JIMERSON C R. Archives and memory[J].OCLC Systems & Services: International Digital Library Perspectives,2003(3):89-95.

王彬.數字化為紅色文化資源保護傳承再添動能[N].中國文化報,2022-03-28(001).

丁 怡 南京大學信息管理學院博士研究生。 江蘇南京,210023。

李 剛 雨花臺烈士紀念館-南京大學國家革命文物協同研究中心執行主任,南京大學信息管理學院教授。 江蘇南京,210023。

(收稿日期:2023-10-17 編校:陳安琪,曹曉文)