借筆墨之聲書文化匯流

在我國當代音樂創作領域, 受中國傳統文化啟發的作品異彩紛呈,來源于哲學思想、文學文化的創作亦綺麗多姿。作曲家們從非音樂范疇吸收靈感與養分, 將這些寶貴的文化因素轉化為音響形態,形成有組織的音高、有邏輯的音調、有內涵的音色,逐步建立起富于中國文化精神的創作手法。

美籍華裔作曲家周文中先生以博學雅識的品格、淹通中西的識見,成為20 世紀華人音樂家之表率。他被中西方學界定義為“文人音樂家”,相關研究也采用“士”“文人”等標題進行闡述。這些成果,挖掘了周文中的作品與中國傳統文化因素之間的關聯,但并未窮盡其最具代表性的“匯流”觀念及在作品中的具體體現。源于此,對弦樂四重奏《浮云》進行研究、對《浮云》中多樣化的文化因素與作曲技法結合角度的探究、對“匯流”觀念在當代音樂領域產生的影響進行研究,均具有實際價值。

一、《浮云》概述

第一弦樂四重奏《浮云》創作于1996 年,由美國楊百翰大學巴洛音樂基金會與布倫塔諾弦樂四重奏(Brentano-Quartet)共同委約,首演于林肯中心Alice-Tully 音樂廳。相較七年后完成的第二弦樂四重奏《流泉》(Streams,2003),《浮云》更處于周文中“中西融合”創作路徑的探索時期,在其創作生涯占有承上啟下的重要位置。

1996 年,周文中在云南麗江、紅河州、高黎貢山區等地已開展歷時數年的文化遺產保護工作,在云南少數民族地區的生活經歷、海上絲綢之路的見聞等,均對《浮云》產生了深遠影響。他也曾多次談及:“在云南進行文化工作的時候, 研究扮演舉足輕重的角色,如果沒有這些研究經歷,我則無法創作出個人滿意的作品。”①

《浮云》的標題意指“云層與書法共有的持續不斷變化的過程”②,這種“持續不斷的變化”既是《浮云》的創作核心更是作曲家中、后期作品的共性之一。

全曲由五個樂章組成, 延續了西方古典主義時期已確立的多樂章結構布局(見表1)。第一樂章篇幅最長、音樂結構最為完整、織體形態最具綜合性,其長度甚至超越了第二、三、四樂章的總和。第二樂章為再現單三部曲式, 主要以弦樂四重奏體裁對亞洲彈撥樂器月琴、三弦、琵琶、玄琴等進行模擬,試圖還原亞洲樂器的音色與韻味。第三樂章為慢板樂章, 基于書法藝術與詩詞音韻對周文中創作的長期影響, 多樣化的線性音響形態是對宋代女詞人李清照詩詞特征的模仿。作為全曲高潮的第四樂章,也是篇幅最小、速度最快的急板樂章,以書法藝術進行構思,將草書書寫過程中迅疾的筆法入樂, 帶來與前幾樂章對比較大的織體形態。第五樂章為第一樂章核心部分(第41—215 小節)的再現,形成整曲首尾呼應的結構特點。而這種在末樂章對第一樂章進行再現的手法在第二弦樂四重奏《流泉》中也有所運用,構成了周文中四重奏創作體裁的結構共性。

二、《易經》的影響

受中國古代《易經》(I Ching)哲學思想啟發,周文中提出了建立于八卦基礎上的“變調式”(variablemodes)理論。“變調式”是一種可被改變與組合的“音高構成”(pitch2constructs),由《易經》中“乾、坤、艮、兌、坎、離、巽、震”八種卦象組成。作為周文中作曲系統中最重要的理論之一,“變調式”自建立至發展歷經多個階段③, 最早稱之為“變調”(Pien-modes),意指“八個變化不定的調式”。然而周文中雖建立了嚴密的調式系統,但基于個人對“變”理念的執念, 他并沒有如勛伯格等其他西方作曲家一般將個人的作曲理論著書立說。與此同時,他也曾多次在個人公開發表的文章及《浮云》樂曲介紹中簡要闡述“變調式”的諸多構成原則。④

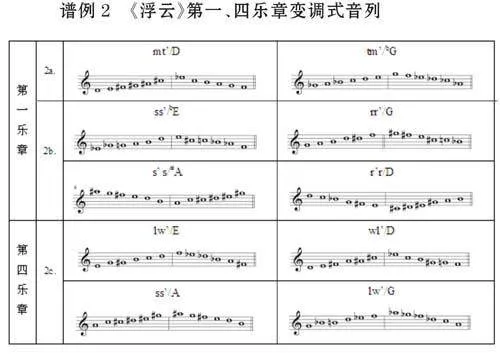

在《浮云》中,“變調式”對于音高結構的控制同樣貫穿始終。如譜例1 所示, 此部分主要采用上艮、下震構成的山雷調式(mt’)組織音高結構。“艮卦”( )對應“山調式”,卦爻為:陰爻+ 陰爻+ 陰爻+陰爻+ 陽爻,音列為:大二度+ 大二度+ 大二度+大二度+ 小三度;“震卦”( )對應“雷調式”,卦爻為: 陽爻+ 陰爻+ 陰爻+ 陰爻+ 陰爻, 音列為: 小三度+ 小二度+ 大二度+ 大二度+ 大二度+ 大二度。若以第一小提琴第一音D 為基音,則山雷調式的音高結構為:D-E-#F-#G-#A-#C,bE-C-B-A-G-F(音列見譜例2a),即構成第一小提琴第18—21 小節的音列。

《浮云》第一樂章既是全曲音樂結構最為完整的樂章,也是“變調式”應用最為復雜的部分。在第一部分(1—44 小節)中,周文中主要采用mt’與tm’兩種調式在不同基音基礎上的變化構成樂曲陳述。如譜例1,第一小提琴演奏D 音山雷調式mt’/D;中提琴聲部開始于第21 小節,演奏bG 音雷山調式tm’/bG,音序與第一小提琴一致。第45 小節起, 周文中引入離卦與坎卦構成的火水調式,并依據八卦中兩卦疊合生成同卦⑤的原則,構成火水調式的四種變體:ss’|rr’|s’s|r’r(譜例2b),而這四種調式變體也貫穿發展于《浮云》第一至四樂章中。

此后,在全曲高潮的第四樂章(見譜例4),作曲家最后引入巽、兌兩卦,生成上巽、下兌的澤風調式lw’與上兌、下巽的風澤調式wl’。此時的變調式構成是極為復雜的(譜例2c),第一小提琴為E 音澤風調式lw’/E; 第二小提琴為貫穿全曲五樂章的火調式ss’/A;中提琴為風澤調式wl’/D;大提琴為G音澤風調式lw’/G。四聲部以節奏形態一致、旋律走向相近, 平行運動卻不完全交疊的旋律線條構成“變調式” 系統中多調式并行的調式復體(modal2complexes)⑥結構。這種形式也佐證了《浮云》處于周文中“變調式”第二階段(Type2II)———趨向于多調式綜合運用的整體特點。

通過對《浮云》中“變調式”運用的分析可見,全曲除“乾、坤”兩卦控制的“天、地”調式沒有采用外,其余“震- 艮- 離- 坎- 巽- 兌”六卦均有序生成“雷-山-火-水-風-澤”六種調式。這種布局體現了周文中將《易經》中“六卦變化、乾坤不變”的理念融入音高組織邏輯的創作緣由。他強調“八卦是八變,我卻強調六變,因‘天地’‘父母’是乾坤,父母調永在……真正變化的主體是后面的六卦”⑦。而在周文中親手繪制的變調式“六經卦”圖中⑧,同樣展示了此六卦在調式系統中生成、運轉的邏輯。這種以卦爻構成調式、調式構成樂曲,既源于乾坤哲學也蘊含著嬗變理念,體現了周文中將中國古典哲學思想以西方音樂秩序化的方式融于音高組織層面的深層策略。

三、“詩、書、樂”文化因素一體

1.詩詞文化

周文中的創作主張復興文人傳統,除受到中國古典哲學思想啟發之外,對詩詞所承載的文學文化一直倍加青睞。在早期管弦樂作品《山水》中就曾選用三首不同朝代詩作進行創作,而在中、后期作品中則顯現出對詩詞音調、格律、音素等內在音韻特征的關注。

《浮云》的創作也不例外。“《浮云》的第三樂章是對往事的回憶,盡管無意而為之,卻回想起李清照的詩作。作為中國偉大的詞人之一,李清照是頭韻、擬聲法以及其他聽覺效果的大師。”⑨受南宋女詞人李清照創作特征的啟發,將李清照具有代表性的“頭韻”修辭手法融入音響組織形態。頭韻(Alliteration)也稱首韻(head7rhyme),是一種英語語音學修辭方式,指在一組詞或一行詩中將單詞首字母發音相同的詞語連續使用,會形成文字形式對稱、節奏和諧、循序漸強的悅耳音調特點。這種音韻特征在《浮云》中以“同音”的“不同重復”方式進行模擬。眾所周知,周文中的創作中對單音音樂的體驗是極為豐富的,他曾提出個人化的音樂觀念———單音的“偏移”(Deviation)⑩,即強調“一個音發出后未消失前的音高與音色變化”過程,并重視音樂“啟奏”“保持”“消散”的諸多瞬間。在《浮云》第三樂章中,融合了“頭韻”與單音音樂音響觀念,周文中以“同音”的不同組合方式形成了豐富的音響形態。

如譜例3a, 中提琴聲部在FbG 等音級間進行小二度滑奏;大提琴(譜例3b)在bB-A 等音級間同樣構成上、下行滑奏。兩者均從同音出發,由緊湊揉弦(senza7vibrato)———寬幅度揉弦(wide7vibrato)———常規揉弦(normal7vibrato)等不同幅度的揉弦變化,呈現對人聲吟詠語調的模擬。而縱向形態則包含更為豐富的“偏移”手法。如譜例3c 的第28—29 小節,第一小提琴以A—bB 等小二度滑奏突出橫向形態中的“偏移”特點。其他縱向聲部以近指板(poch.) 顫音的形式分別對第一小提琴bB 音(第1小節)與D 音(第2 小節)等幾個主要音進行“偏移”;第二小提琴在每小節第三、四拍以音區高八度但力度減弱的方式如影隨形地跟隨第一小提琴的旋律線條,形成朦朧縹緲的音響質感。這些縱、橫結合的偏移方式體現出《浮云》不同于早期作品《漁歌》中對古琴音色的采擷及演奏法的拓展,轉而向詩詞音調的“平上去入”角度不斷探索音色“偏移”的更多可能。而在本樂章中充斥的大量“遞增”與“遞減”的時值與節拍變化,則來源于書法藝術書寫過程中“加快”“漸慢”等速度變化對周文中創作的啟發。

2.書法藝術

早在1954 年, 周文中即被音樂學家施圖肯施密特冠以“音樂書法家”之名。在他的創作觀念中,書法是中國藝術表達的基礎,更是其創作的美學動因。《浮云》同樣是一部深受書法藝術影響的作品,既體現于作品的整體構思角度也滲透在作品的內部組織中。

浮云》中周文中實踐了弦樂四重奏“音響流動性從聽覺上與古琴、書法的筆墨流動接近”的音響構思,將四重奏的織體組織成“墨色不同、深淺不一、寬窄不一的線條”,勾勒“云層”持續不斷轉化、聚合、消散的演變過程,表達“白云無盡時”的創作意涵。這種創作理念從宏觀角度構成了《浮云》全曲第二、三、四樂章由“點、線、面”逐步延伸的總體織體布局。

在書法藝術中, 草書對周文中的影響最為深遠。“草書中的音樂特性是無可否認的,尤其是節奏的超越感、行云流水的運動、遲速交替,以及墨和空間的持續擴張與收縮等”,均為周文中帶來了創作靈感。而在《浮云》第四樂章,周文中將草書書體特有的“擴張與收縮”感與“一筆書”筆法相結合,形成密不透風、連綿不絕的織體形態。

“一筆書”原指行筆過程中連綿相續、隔行不斷的筆法。這種“連綿不絕”在本樂章中f2b92ef221204733dbeb530f48f38f70呈現為3/8—4/8—5/8—6/8—7/8—8/8 的遞增節拍特性, 并通過六次循環構成全曲36 小節的整體長度。除每個循環周期中加入全音符、二分音符的短暫停頓之外,其余均由八分音符構成,中間沒有停頓,亦沒有節奏變化。這種節奏韻律一致、音高結構相近、聲部運動同步、力度變化一致的四聲部保持了與筆墨特征一致的平穩與連綿不絕感,并由第三樂章中模擬李清照詩詞特征的“單一線性形態”,發展至本樂章密不透風的“面狀形態”。

3.亞洲彈撥樂器的影響

就音色-音響角度而言,《浮云》同樣體現了周文中對“匯流”觀念的不懈探索。如在第二樂章中,他通過弦樂四重奏呈現的多種點狀音色構成對月琴、三弦、日本琵琶、玄琴等亞洲樂器風格與韻味的模仿。

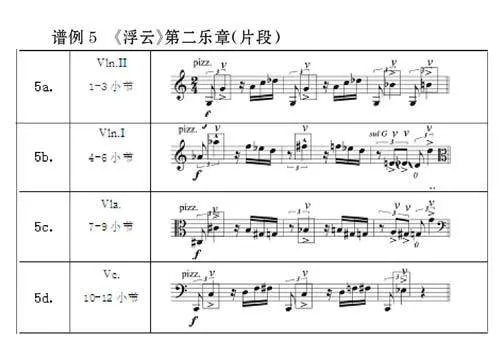

在本樂章中,一種“前短后長”“前輕后重”的節奏型引起了筆者的關注(見譜例5),他們始終保持這種節奏特點, 大量存在于第二樂章獨奏聲部,并貫穿整個樂章。這種突出強調后拍的節奏型特點與朝鮮、韓國的傳統樂器玄琴的演奏特性相關。玄琴(Geomungo),又名玄鶴琴,其音色粗糙飽滿、揉弦短促有力。作為六弦琴,其第一, 五、六弦居于雁足之上,第二、三、四弦居于品上,若在演奏時采用手指按壓琴弦可展示“弄弦”的演奏特點,通常以前短后長、前輕后重的節奏型通過快速撥奏音區相隔較遠的兩弦進行“弄弦”。

在《浮云》第二樂章,周文中提煉亞洲傳統彈撥樂器玄琴的“弄弦”演奏法并運用于各弦樂聲部,試圖以西洋弦樂器呈現東方音樂的音韻特點。如譜例5a,第二小提琴在第1 小節演奏音區相隔較遠的兩G 音。第一音由空弦演奏,撥弦不揉弦;第二音在D 弦以重音演奏,撥奏并揉弦。第二音時值較第一音更長,呈現“前短后長”“前輕后重”的弄弦效果。延續這種思維,本樂章中的其他獨奏聲部(見譜例5b—5d)均采用音區相隔較遠且需通過弦樂器換弦的形式進行演奏,以“弄弦”的手法展現對單音音樂“啟奏-保持-消散”過程的關注。其來源于亞洲彈撥樂器的極度細膩的音色構思既展現了東方音樂的獨特神韻,同時在配器角度較好地擴展了弦樂器的共鳴。

結語

在第一弦樂四重奏《浮云》中,周文中以多維度、立體化、“中西融合”的創作方式向我們展現了“匯流”觀念之于音樂本體中的多種形態。全曲集中國古典哲學理念與詩、書、樂等多種文化因素于一體,深刻反映了作曲家對中國傳統文化的諳熟于心與對西方當代作曲技術的獨到組織。這些“融合”,支撐著周文中一直踐行的“匯流”觀念與“不中不西”“不古不今”的創作立場。

作為作曲家成熟時期的創作,《浮云》雖完成于20 世紀90 年代,但體現了周文中對早期“五聲性”風格的突破、顛覆與對中后期“抽象化”“十二音風格”的開啟。就創作技法而言,作品的音高組織模式已不再拘泥于《山水》《花落知多少》等作品鮮明的五聲音調特點,發展為以“變調式”音高結構為主,在序列主義整體思維基調下呈現出局部化、碎片化的五聲性音調特點。從“匯流”觀念的組織與運用角度而言,周文中強調“吸收外來音樂文化”,并以自身結合東西方多種文化來源的創作,將西方曲式結構與中國傳統音樂呼吸頻率相結合、將西方器樂體裁弦樂四重奏與中國傳統室內樂形式相結合、將書法筆墨韻律與亞洲音樂彈撥樂器的音色-音響等相融合,以簡練、明晰的音樂語言,使多元素材在單一作品中水乳交融。而作為作曲家、音樂教育家和文化交流使者,周文中的存在改變了西方世界對東方音樂的認知,他通過中國傳統文化遺產與西方現代主義思維結合的創作技法,也為我們指明了一條創作道路, 更提出了一種建立中國特色作曲理論模式的可能。他既向世界介紹了當代音樂,也在這些具有創新理念的作品之中時刻飽含著中國文化的深厚歷史與悠久傳統。