興縣碧村遺址土壤微形態初步研究

李春霞 張海 張光輝 莊奕杰

本文系國家重點研發計劃項目“中華文明探源研究·北方長城地帶文明進程研究”(編號:2020YFC1521601)階段性成果。

摘要:碧村遺址是黃河東岸一處重要的石城聚落,發現了距今4000年前后一套布局規整結構嚴密的大型門址。本文對碧村遺址城門東門址處建筑的土構部分開展了土壤微形態研究。薄片觀察顯示,碧村先民對周邊可利用的土料有較為清晰的認識,有意采集黏土含量較高的褐土用于鋪墊和制作土坯,并且對采集的土料進行了一定程度的處理加工。

關鍵詞:碧村遺址 土壤微形態 生土建筑 土坯

Abstract: The Bicun site is an important prehistoric stone-walled settlement on the east bank of the Yellow River.? We conducted a systematic micromorphological examination of the earthen part of the well-designed eastern gate. Our results show that the people at Bicun had a basic understanding of sediments and soils in this area. They collected brown earth with a higher clay content, which performs better as construction materials, for mudbricks and ground-raising layers. Some treatments may also be done to improve the properties of the earth.

Keywords: Bicun site Soil Earth construction Mudbrick

石城聚落是亞歐大陸北方地區一種獨具特色的聚落形態,其在中國北方地區的出現大約是在公元前2800年左右,并一直延續到青銅時代。石城聚落在大量使用石材的同時,也使用土鋪墊地坪、黏合石塊,并發展出了土石混筑、石包土等建筑形式。但目前對于其建筑技術的研究主要著眼于石墻營建方式、建筑形式等方面,還少有研究關注土構部分,限制了我們對北方地區建筑技術的理解。

土壤微形態分析是研究土構建筑的常見技術手段,可以提供土料來源和加工技術等方面的豐富信息。例如,土壤微形態研究確認了灰嘴遺址所見“白灰面”是直接利用了天然的石灰華板,平糧臺遺址的土坯墻被侵蝕后重新涂抹墻皮等。本文嘗試運用土壤微形態分析的方法對山西興縣碧村遺址石砌建筑的土構部分開展研究,以期獲得對龍山時期北方地區建筑技術以及技術與環境之間關系的進一步認識。

一、遺址簡介與區域地貌背景

碧村遺址位于山西省呂梁市興縣碧村村北,是一處龍山時代至二里頭時期早期的石城聚落。城內殘存面積75萬平方米,應當是蔚汾河流域及周邊區域龍山時代晚期的區域中心。

聚落北、西、南三面臨河或溝,核心區以東有兩道城防設施。已發掘的最重要的遺存是小玉梁核心建筑區和外城墻所設東城門。小玉梁的建筑早期為南向土構房屋,之后修筑了西向石構排房及臺地周圍的石圍墻。東城門發現目前所見史前時期結構最為規整的門址,由三個呈“品”字形分布的大型墩臺和周邊的障墻及門塾組成。墩臺采用石包土的技術,修筑前普遍鋪墊了墊土。半圓形墩臺外側夾墻兩端為石砌,中間為土坯墻,是目前發掘所見最早的土坯和石砌相結合的案例。

遺址所在的黃土高原北部,黃土廣布,溝壑縱橫,地貌層級結構明顯(圖一)。碧村位于蔚汾河與黃河的交匯處,周邊地貌單元由上而下依次為黃土臺地、河流高階地、河流低階地和河漫灘;遺址坐落在黃土臺地之上,與黃河漫灘的高差可達數十米至百米。

二、研究方法、樣品采集及實驗室處理

土壤微形態分析借助顯微和/或超顯微技術對未受干擾的定向樣品進行研究,以確定其成分的組成及相互的時間、空間關系。其操作流程是在田野中采集成塊的土壤或沉積物,在實驗室內將樣品干燥并灌膠硬化后分割成合適大小,固定到載玻片上磨制成厚30μm的薄片,然后在顯微鏡下對薄片進行觀察。

這一方法在考古學研究中獲得了廣泛的應用。一方面,對于遺址內外自然沉積及古土壤的微形態研究可以提供氣候、植被以及人類活動的多方面的信息,對于理解古環境具有重要意義;另一方面,考古堆積的微形態研究可以觀察到田野中肉眼忽視的細小現象和遺物,如微小的動植物遺存和其他與人類行為相關的包含物,豐富了研究資料;且薄片固定了堆積的形態,保留了不同組分之間的空間位置關系,薄片中的現象和遺物可以在其本身的背景(context)下被觀察和解釋,有助于理解堆積形成過程及埋藏后改變。

本次研究的采樣地點位于碧村遺址東城門發掘區,以涵蓋不同類型的堆積為原則進行抽樣。共采集土壤微形態樣品6塊,包括城門石墻下墊土(碧村1)、甕城外夾道土坯(碧村2、3)、F2室內(碧村4)以及甕城外夾道柱洞內堆積(碧村5、6)。取樣位置和部分采樣照片見圖二。

土壤微形態樣品由中國地質大學(北京)處理成薄片。每張薄片規格大體為10cm×10cm,樣品大小超過此規格的,分割樣品制片,獲得薄片8張。土壤薄片在偏光顯微鏡下參照Stoops的方法進行觀察和記錄。

三、土壤微形態觀察

各薄片具體描述見文后附表,現將對樣品的主要認識總結如下。

柱洞

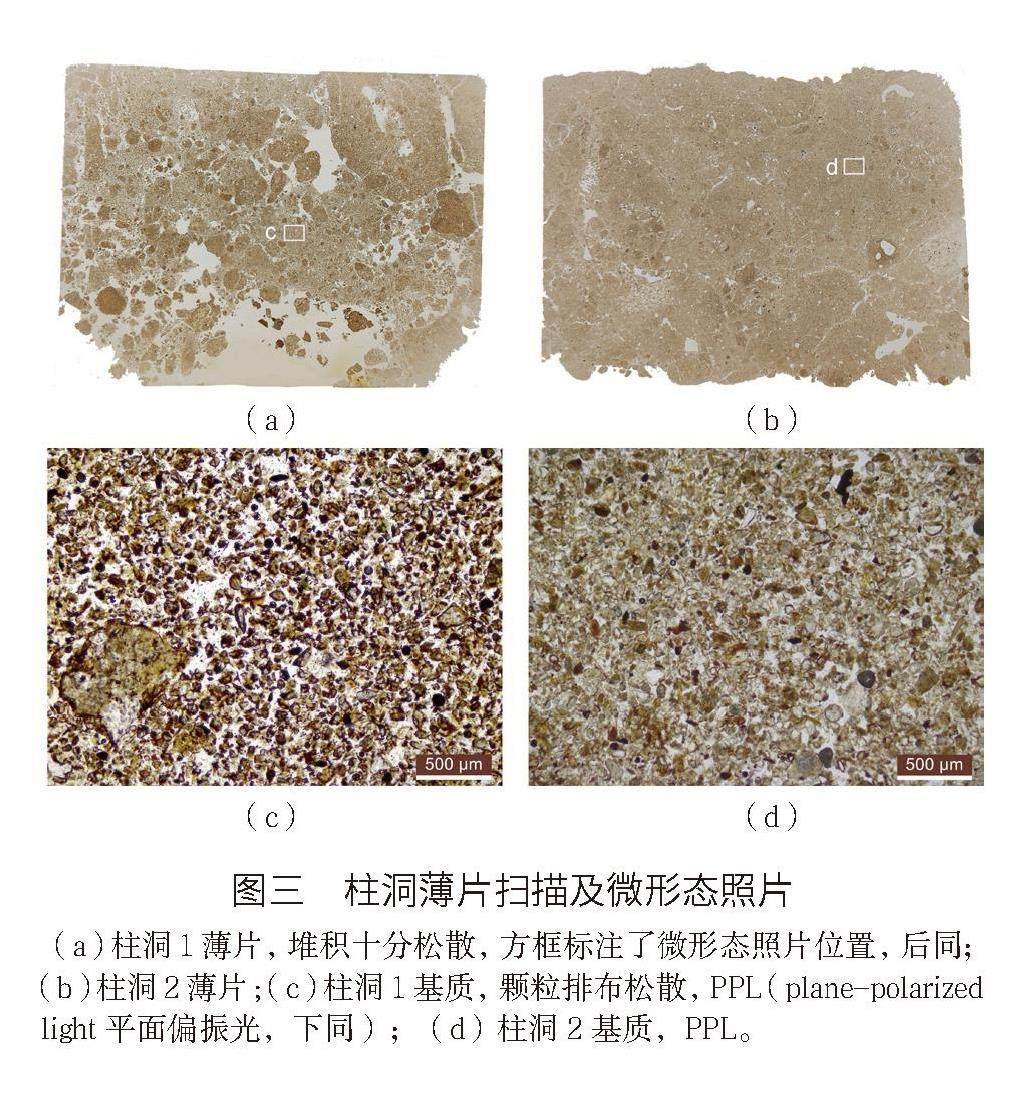

在甕城夾道內北部有一排柱洞,打破了原有的夾道空間結構,其形成應晚于墩臺和外側夾墻,具體功能不明。根據薄片觀察,兩個柱洞內的堆積主要為分選較好的粗粉砂粒級(20~63μm)礦物顆粒,不見集中的有機質殘留,排除木柱在洞內腐朽的可能;柱洞內的堆積整體松散,以柱洞1尤為突出,未見特殊處理的跡象,也未見土壤發育的跡象。這說明木柱被拔除之后,時人未對坑洼的柱洞進行進一步處理,當時甕城夾道結構已被破壞,功能應當已經喪失(圖三)。

F2室內

甕城夾道南北兩邊各有一門塾,南部門塾編號為F1,北側門塾編號為F2,僅存夾角墻體、室內地面和室內灶。兩門塾的室內地面經過了細致的處理,地面堅硬,保存狀況較好(圖二 ,c)。

F2室內的薄片可分為5個堆積單元(圖四,a)。1、3、5單元的整體礦物顆粒排布緊密,是同一類堆積。1單元、3單元頂部和5單元頂部的黏土含量高(圖四,b、c、f),一些礦物大致呈水平分布,并可見橫向的細長孔隙(圖四,b),這三層應當是室內地面或緊挨地面的最上層墊土,選用粒度較細的土料并進行了細致的處理。3、5單元不甚規整的上邊緣應是室內地面在使用過程中受損導致的。5單元頂部的地表結皮指示了地面的活動跡象(圖四, f)。2、4單元相較而言礦物排布較為松散,物質分選稍差,4單元還可見大塊巖屑,但與人類行為相關的包含物少,僅偶見炭屑及植物殘留(圖四,e、f)。因此這兩層并非堆積在地表的生活垃圾,可能是室內地面損壞后為找平而進行的鋪墊,處理相對隨意。

微形態研究表明,門塾F2作為整個城門系統的一部分被長期使用,其室內地面經過至少3次鋪墊。地面損壞后重新鋪墊的流程為:先大致填平坑洼部分,再鋪墊較細的墊土形成新的室內地面。

墊土

石墻下的墊土分為上下兩層,上層為黃色,下層為褐色,兩層墊土交界面有較多炭屑(圖五,a)。黃色墊土整體較為均質,以粗粉砂粒級的礦物為主,黏土含量低(圖五,a、c)。除少量弱發育的鈣質膠膜之外,未見其他土壤特征物。褐色墊土整體黏土含量和孔隙率較高(圖五,b),有少量植物殘留,且可見塵狀黏粒亞膠膜和鈣質膠膜等土壤特征物(圖五,e、f),體現了一定程度的土壤發育。褐色墊土不均質,薄片中可見兩塊深褐色的區域,與周邊分界較為清晰(圖五,b)。深褐色部分孔隙率較高,顯微鏡下觀察其黏土含量高于周邊(圖五,d),土壤特征物也更多,土壤發育程度更高。這兩種土應當采自土壤剖面的不同深度或者不同地點發育程度不同的土壤。

土坯

土坯的粗顆粒部分主要為粗粉砂粒級的礦物,細粒質黏土比例相對較高。土坯基質與褐色墊土類似,可能取料自相同的環境。

相較于褐色墊土而言,土坯的孔隙率較高。土坯1中含有較多的植物殘留,許多管狀孔隙中可以看到未完全降解的植物有機質殘留(圖六, c),還有一些鈣化的植物根部細胞((圖六, d);此外,土坯1中還有更多的和鈣質相關的特征物(圖六, e),其中一些鈣質結核或填充物的晶體顆粒較大,應是土料中本來存在的,并非在土坯制備的短期過程中形成(圖六,f)。土坯2中可見較豐富的塵狀黏粒特征物(圖六,g),此類特征物的形成與水分的快速移動有關,在生土建筑中出現往往指示了加水混合土料。但需要注意的是,土坯中一些破碎的黏粒特征物及地表結皮不是在土坯加工過程中形成的(圖六,h),而是土料本身的特質或包含物。此外,土坯2 相較于土坯1含有更多的土壤團塊。

四、討 論

直接使用原狀土,或僅對原狀土進行簡單機械加工后作為建筑材料的房屋在建筑學中被稱為生土建筑。這里的生土并非考古學意義上的生土,可以理解為各類沉積物及土壤的泛稱。由于地貌環境、氣候背景等方面的不同,各地的生土有很大的差異性。為達到理想的效果,人們要在周邊環境中選擇合適沉積物或土壤,并根據需要進行進一步處理。下面將結合區域環境背景,進一步討論碧村建筑的土構部分可能的原料來源以及加工技術。

1. 作為建筑材料的生土和碧村土料的來源

作為建筑材料,沉積物或土壤中不同粒徑的礦物有不同的作用。小于2μm的黏土礦物是土料的粘結性的來源,黏土含量過低會導致強度不夠以及無法成型,但黏土的收縮性也會造成建筑表面的裂隙。合適的黏土與砂的配比是獲得良好粘結性、理想的強度和更小的收縮性的關鍵。

以土坯為例,古羅馬土坯的實驗考古研究顯示黏土含量在12%~16%之間最為合適;當代歐洲土坯的配比方法之一為14%的黏土,22%的粉砂,62%的砂和2%礫石。由于薄片觀察難以準確測定小于2μm的黏土含量,這里將碧村土坯與其他遺址進行過粒度測定的土坯進行對比(圖七),可以看到碧村土坯的黏土含量明顯低于10%,未達到理想數值。但在碧村薄片中所見的兩種土中,土坯所使用的褐色土黏土含量更高,可能已經是遺址周邊相對理想的土料。

土料的各方面性質能夠通過觀察及簡單的測試進行判斷,碧村先民應當是在實踐過程中認識到了土料之間的差別,更傾向于使用褐色土料。除了被用于制作土坯外,褐色土在碧村東城門處及核心區小玉梁均有鋪墊。

坐落于蔚汾河與黃河交匯處的黃土臺地之上,碧村遺址周邊區域自然沉積物有風成黃土和河流沉積的粉砂及砂礫石。遺址所見的黃色土料應該來自黃土堆積,褐色土料可能采自周邊弱發育的土壤。黃土是區域內易得的建筑材料,厚達幾十米,廣泛分布。而土壤分布較為局限,應當來自于有一定植被覆蓋的穩定地表或者埋藏的古土壤,獲取的時間和人力成本相對較高。這在某種程度上佐證了褐色土料是被特意選用的。

2. 碧村所見生土營建技術

除選用合適的土壤或沉積物,添加黏土或砂調整粗細顆粒配比之外,處理原狀土以及添加其他羼合料是得到理想土料的常見手段。常見的處理方式有碾碎、過篩、攪拌和浸泡等,目的是使土料更加均質、提高含水量以增加土料的粘結性和可塑性;不同的羼合料作用不同,植物纖維和動物的毛發可以減少開裂,石灰、瀝青和動物糞便、血液及動植物油脂等的加入能夠增加強度。這些加工處理方法,部分可以通過田野和實驗室觀察辨析出來。

如前文所述,黃色墊土較為均質,而褐色墊土不均質,這與原材料的性質及對墊土的加工密切相關。黃土本身相對均質,其粒度變化的時間尺度較長,且變化幅度較小;而土壤可能因為微地貌、植被情況以及位于土壤剖面的不同深度而呈現出明顯不同的發育程度和特征。褐色墊土中可見大塊的與基質分界清晰的土壤團塊,說明在鋪墊墊土前并沒有對采集的土料進行充分的破碎。同樣使用褐色土的土坯中異質性土壤團塊較小或整體較為均質,應當對土料進行了一定的破碎和攪拌。在土坯2中出現了沿孔隙分布的塵狀黏粒聚集,這一特征物的形成在生土營建中與加水濕潤并攪拌土料高度相關。

雖然在土坯中添加植物是制作土坯的常見做法,但目前難以斷定碧村土坯中所見植物是刻意添加的羼合料。土坯1中存在較高比例的植物殘留以及相關的孔洞,有添加植物纖維的可能。但土坯2中植物遺存并不突出,且褐色墊土中也有一定數量的植物遺存。樣品量有限,難以排除這只是偶然的行為。其次,在土坯和褐色墊土中均見鈣化植物根部細胞,這指示了至少部分植物遺存來自土壤中殘留的植物根系。

此外,本次研究的土坯薄片來自兩塊相鄰的土坯,但兩塊土坯呈現出一些不同的特點。除可能存在的抽樣偏差之外,另一種可能是在處理土料時攪拌并不充分,導致不同土坯或者土坯的不同部分呈現出不一樣的特征。

我國傳統的土坯制作技術有“水脫坯”和“干打坯”兩種:水脫坯是在土料中加水和成泥漿,并添加較多的植物纖維以增加拉結力,然后將混合好的泥漿擠入模具,干燥后成型;干打坯則是將濕潤的土料在模具中壓實成型,流行于北方地區。碧村的土坯制作應當采用的是類似干打坯的方法,對黏土含量稍高的褐色土料濕潤后進行簡單攪拌,然后在模具中壓制成土坯。

五、結 語

土壤微形態觀察為我們提供了碧村遺址東城門處建筑土構部分的豐富細節信息。我們的研究表明碧村先民對于聚落周邊可供使用的沉積物及土壤的性質有較為充分的了解,并能根據建筑不同位置的土料需求獲取特定的原料,并進行不同的處理。

需要說明的是,對于生土建筑的研究有賴于實驗考古以及與可能的原料進行對比。如果能在碧村周邊采集不同的沉積物及土壤樣品,并使用這些樣品進行制作土坯、鋪墊墊土的實驗,對比使用不同原料、是否添加植物羼合料以及不同混合程度的土料在薄片中的形態,當有助于我們對于當時的生土營建技術做出更準確的判斷。

韓建業:《試論作為長城“原型”的北方早期石城帶》,《華夏考古》2008年第1期。

李小龍:《北方地區史前時期石城聚落墻體建造技術研究》,《華夏考古》2020年第1期。

Macphail, R.I., and John C., “Soil Micromorphology, Chemistry and Magnetic Susceptibility Studies at Huizui (Yiluo Region, Henan Province, Northern China), with Special Focus on a Typical Yangshao Floor Sequence,” Bulletin of the Indo-Pacific Prehistory Association, 2007, 27: 93–113.

Li C., Cao Y., Zhang C., et al., “Earliest ceramic drainage system and the formation of hydro-sociality in monsoonal East Asia,” Nature Water, 2023, 1(8): 694~704.

a. 山西省考古研究所、北京大學考古文博學院、山西大學考古文博學院:《山西興縣碧村遺址》,《中國文物報》2023年2月17日第7版。b. 王曉毅、張光輝:《興縣碧村龍山時代遺存初探》,《考古與文物》2016年第4期。

山西省考古研究院、山西大學考古學院、興縣文化和旅游局:《山西興縣碧村遺址小玉梁臺地西北部發掘簡報》,《考古與文物》2022年第2期。

同[5]a。

尤聯元、楊景春主編:《中國地貌》,科學出版社,2013年。

王輝、王曉毅、張光輝等:《山西興縣碧村遺址聚落選址的地貌背景》,《南方文物》2021年第5期。

Stoops G., Guidelines for Analysis and Description of Soil and Regolith Thin Sections, Second edition, Hoboken, NJ: Wiley-ACSESS, 2021.

Nicosia C., Stoops G., eds., Archaeological Soil and Sediment Micromorphology, Hoboken, NJ: Wiley, 2017.

同[10]。

Friesem D.E., Warrez J., Onfray M., “Earth Construction Materials,” Archaeological Soil and Sediment Micromorphology, ed. by Cristiano Nicosia and Georges Stoops, Hoboken, NJ: Wiley, 2017: 99-110.

穆鈞:《生土營建傳統的發掘、更新與傳承》,《建筑學報》2016年第4期。

Minke G., Building with Earth: Design and Technology of a Sustainable Architecture, Berlin, Boston: Birkh?user, 2006.

Quagliarini, E., and Stefano L., “The Influence of Natural Stabilizers and Natural Fibres on the Mechanical Properties of Ancient Roman Adobe Bricks,” Journal of Cultural Heritage, 2010, 11(3): 309-14.

同[15]。

a. 同[15]。b. Emiro?lu M, Yalama A, Emiro?lu Y. “Performance of ready-mixed clay plasters produced with different clay/sand ratios,” Applied Clay Science, 2015, 115: 221-9.

同[6]。

同[9]。

同[4]。

Rosenberg D., Love S., Hubbard E., et al., “7,200 years old constructions and mudbrick technology: The evidence from Tel Tsaf, Jordan Valley, Israel,” PLoS One, 2020, 15(1): e0227288.

同[15]。

李廣林:《中國傳統生土營建工藝演變與發展研究》,北京建筑大學碩士學位論文,2020年。