抒才氣,讓辭采率性而飛揚

“生人之禍患,實文章之幸福。”晚清一位詩人如是說。這句話現在看來應有兩層意思:一是我們常說的“詩窮而后工”,即苦難往往是文學的催化劑;二是世人對失意之人的作品更為青睞。

少年意氣“視死忽如歸”

少年曹植是得意的。曹操很看重曹植的才華。那是一種他自己沒有過的意氣風發——少年的率性。

如果說曹操胸懷天下,看到的是黎民的悲苦;曹丕感發生命,看到的是宇宙的寂寥。那,曹植呢?

在人生最輝煌的時候,二十來歲的他寫下著名的《白馬篇》。此前,他為銅雀臺的建立一氣呵成寫下的《登臺賦》,讓父親曹操對他的才華甚為驚訝與喜愛。曹操的器重、出身的不凡、自有的才氣,讓少年曹植生發出一種人生信仰——瀟灑肆意、勇往直前的“游俠”壯志。

《白馬篇》

白馬飾金羈,連翩西北馳。

借問誰家子?幽并游俠兒。

少小去鄉邑,揚聲沙漠垂。

宿昔秉良弓,楛矢何參差。

控弦破左的,右發摧月支。

仰手接飛猱,俯身散馬蹄。

狡捷過猴猿,勇剽若豹螭。

邊城多警急,虜騎數遷移。

羽檄從北來,厲馬登高堤。

長驅蹈匈奴,左顧凌鮮卑。

棄身鋒刃端,性命安可懷?

父母且不顧,何言子與妻?

名編壯志籍,不得中顧私。

捐軀赴國難,視死忽如歸。

《白馬篇》是帶有鮮明個人特色的詩篇。它不是含蓄的,而是奔放的;不是理性的,而是豐沛的;不是敦厚的,而是飛揚的。可能我們現在看,這些也并沒有什么特別,畢竟,奔放飛揚、情感豐富的詩人,歷史中實在不少。但,站在當時的時代看,這無疑也是一次詩歌的“變革”——當人們都在說“溫柔敦厚”才為詩時,有這樣一位天才少年直接打破傳統,讓詩更細膩地照耀每個個體的內心。

正如南朝文學批評家鐘嶸在《詩品》中如此評價曹植的詩作:“骨氣奇高,詞采華茂。”這在《白馬篇》中盡為體現。

曹植一生中寫下了無數首五言詩。東漢末年的五言詩集大成——《古詩十九首》,已然對后世產生了很大影響。而至建安時代,詩歌有了獨立的作者、獨立的價值。而至曹植,五言詩的個人抒情功能大大地開拓,詩歌與文人的個人生活緊密地聯系在了一起。

骨氣奇高,在形象本身的力量。這是對一位“游俠”般的年輕人的贊頌。何為“游俠”?曹植給出了畫面:騎著黃金轡頭的白馬,向著西北邊塞奔馳;來自幽州、并州一帶,很小的時候就離開了故鄉,在沙漠建功立業,且名聲傳揚;武藝奇高,射箭一流,身手異常敏捷;當邊境戰檄傳來時,立即騎著戰馬奔赴前線;意氣風發,長驅直入,踏平匈奴,制服鮮卑;從不顧及自己的性命,也毫不念及父母與妻兒,將私事拋到一邊;從來都是視死如歸,隨時準備為國捐軀。如此意氣風發、雄心壯志且揚名天下的“游俠”,豈能不讓天下人,特別是亂世中的文人振奮?

詞采華茂,在辭藻對舉的張力。形象的塑造靠語言。既然是一位少年英雄,如何用語言體現其“英雄”之處?且看:“控弦破左的,右發摧月支。仰手接飛猱,俯身散馬蹄。狡捷過猴猿,勇剽若豹螭。”一左一右間,射箭直中靶心;一仰一俯間,接射飛猿,馬兒加速;一行一動間,像猴子一樣敏捷,也像虎豹一樣兇猛。“左”“右”,“仰”“俯”,“過猿猴”“若豹螭”,語言的細膩對舉帶來極富想象空間的畫面,也因此讓整首詩有了巨大的張力。

數百年后,另有一位流傳千古的“游俠”詩人李白誕生。“叱咤萬戰場,匈奴盡奔逃。”懷著相似的憧憬,又一篇《白馬篇》問世。如同少年曹植,這位“游俠”一輩子都對自己有遠高于現實的期待。

現實骨感“高樹多悲風”

儒家理想中的君子,絕不是純粹的“文人”。這一點曹植自己也很清楚。他曾在給近臣楊修的書信中說:一個人怎么能夠把文章當作功勛,認為辭賦寫得好就是君子呢!

由此我們可以窺見曹植內心真實的渴望。然而,現實的確有些諷刺——這位一心想要建功立業的才俊,文學上成了一代“詩宗”,政治上卻一敗涂地。而原因我們其實都了解——曹植因醉酒擅開司馬門、因醉酒誤戰事等,徹底失掉了曹操的信任。

《野田黃雀行》

高樹多悲風,海水揚其波。

利劍不在掌,結友何須多?

不見籬間雀,見鷂自投羅?

羅家得雀喜,少年見雀悲。

拔劍捎羅網,黃雀得飛飛。

飛飛摩蒼天,來下謝少年。

公元220年,曹操逝世。曹丕繼任魏王,一切很快有了不同。僅一個月左右的時間,曾在曹操面前鼎力支持過曹植的丁氏兄弟,被曹丕找借口處死。曹植憤而寫下《野田黃雀行》。此時,曹植的詩風有了極大轉變。那個意氣風發的白馬少年,仿若已成明日黃花。昔日的瀟灑肆意,也僅幾年時間,便成悲憤與幽怨。

在古代,一個人有才氣,是值得驕傲的事嗎?孔子說:“弟子入則孝,出則弟,謹而信,泛愛眾,而親仁,行有余力,則以學文。”意思是,一個孩子要先學做人,如孝順父母、愛護兄弟,言而有信,對人友愛,親近那些具有仁愛之心的人。做到這些以后,如果還有剩余的精力,再來寫詩文、做文學。

悲憤里有比興的使用。“高樹多悲風,海水揚其波。”木秀于林,卻多悲風的吹襲;海水平靜,卻時常波濤迭起。先言他物,以引出要述說之事,這是起興。起興是意境的營造——宦海險惡,不正如這凄風肆虐、山高浪涌嗎?于是所述之事出來了:沒有強大的權勢在手,結交那么多朋友又有何必?接著,“比”來了。“黃雀”“鷂”“羅網”“少年”……那籬間的黃雀,那么溫順,卻讓世人不容,放出鷂鷹、布下羅網,必捕之而后快。一旁的少年看見黃雀的遭遇,心生悲傷。他拔出利劍,斬斷羅網,黃雀得以獲救,并盤旋在天,感謝少年的相救之恩。朋友遇難,曹植悲憤至極卻又無能為力。讀到這里,我們不難體會,這一系列“比”的背后,是他在用幻想的“少年救黃雀”的故事,紓解痛苦、麻醉內心。

幽怨中是“少年”的喻象。雖時移事易,但,我們仍能從此詩中感受到那位“游俠兒”的影子。拔劍救友、力量在身,朋友感恩、眾人相圍。這是曹植自己的喻象。

現實骨感,但“游俠兒”的內心深處,仍有“逆襲”的期待。

怨情難耐“悲嘆有余哀”

葉嘉瑩先生說,在古代中國,一些讀書人,盡管遭遇不幸,但也有自己的持守和寄托。他們讀書時,在古人的光照里就能夠得到自己的快樂,得到力量的源泉。而曹子建,是沒有達到這個境界的。

再看“三曹”。曹操的痛苦,在于英雄之遲暮;曹丕的痛苦,在于生命的深思;曹植的痛苦,則在自身政治上的“求不得”。也正如葉嘉瑩先生所說,他一直都沒有走出這樣的“求不得”。

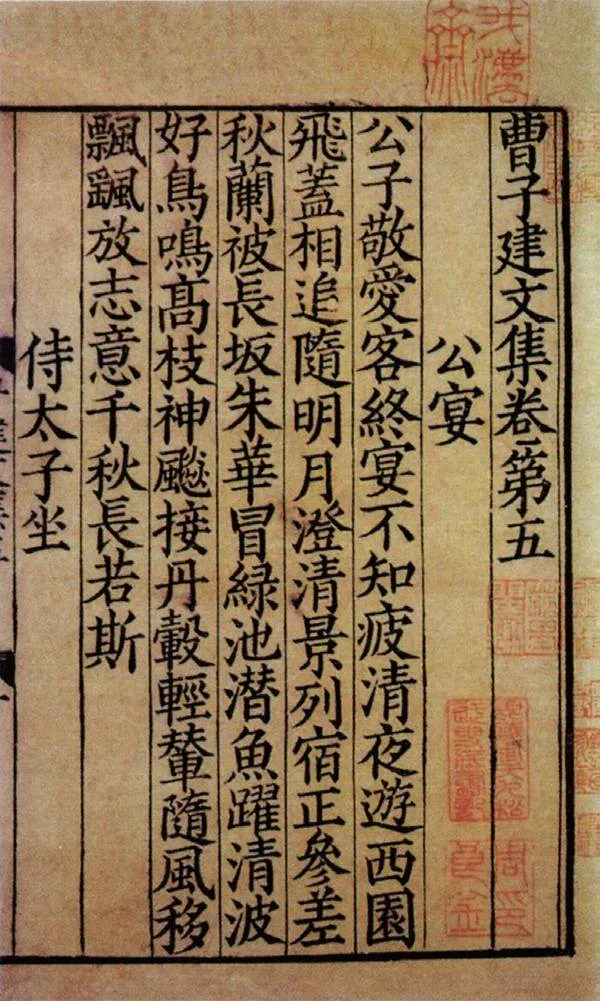

現藏上海圖書館的刻于南宋的十卷本《曹子建文集》,是今天我們所能見到的曹植文集最早傳本。

公元226年,曹丕駕崩,其子曹即位。侄子上位,這讓作為叔叔的曹植復又燃起了重返政壇的期望。他寫下了一系列詩篇給新帝,并以叔叔的口吻勉勵侄子,希望他做一位好的君王。可現實依然是殘酷的。曹跟隨其父的足跡,從未真正對曹植放下過戒心。心有希望卻又被迎頭澆滅,此時的曹植已然沒有了失意前期還保有的激憤,只徒壓抑與哀傷。

《七哀詩》

明月照高樓,流光正徘徊。

上有愁思婦,悲嘆有余哀。

借問嘆者誰?言是宕子妻。

君行逾十年,孤妾常獨棲。

君若清路塵,妾若濁水泥。

浮沉各異勢,會合何時諧?

愿為西南風,長逝入君懷。

君懷良不開,賤妾當何依?

在對曹植之詩“骨氣奇高,詞采華茂”的評價之后,鐘嶸緊接著的表述是:“情兼雅怨,體被文質。”何為“情兼雅怨”?既抒發了內心怨苦,又溫厚平和,符合雅正標準。說白了,其實就是在說,曹植詩中的情感宣泄,是適度的、內斂的、敦厚的。

《七哀詩》,是曹植后期的代表作。不同于早些時候,他在朋友遇難時將自己想象成救人的“少年”,此時的他已然用“棄婦”來作比自己。全詩質樸易懂,喻曹丕父子為“君”,喻曹植自己為“妾”。“君若清路塵,妾若濁水泥”,已然是他在無限地貶低自己;“愿為西南風,長逝入君懷”,已然是他在戰戰兢兢表明自己的依附之心;“君懷良不開,賤妾當何依”,已然是他在表明無力對抗現實的弱小、凄苦。

我們不禁疑問:一位曾經多么高傲的少年啊,何至于此?

如果說,是時間的流逝、現實的打壓,使白馬“少年”成了哀傷“棄婦”;那么,真正讓一位高傲少年低下頭顱、蒼涼無助的,一定是自身的渴望與執著。痛苦與執著緊密相連,或者更準確地說,是痛苦與執念緊密相連。

曹植的執著,是在政治上“求而有得”。諷刺的是,這于他來說,一輩子都難以實現。實現不了,卻仍堅持,且難以走出,于是,執著成了執念。

有得有失,才是真實而完整的人生。不若此,我們怕是讀不到才氣飛揚的建安,也讀不到詩風華麗的齊梁,更讀不到返璞歸真的唐宋。而才氣豐盈、辭采華麗的曹植,最需要的,是給自己的心靈一個安放之處。讓率性的率性,讓飛揚的飛揚。

(責編:常凱)