淺析民事訴訟涉“偷拍偷錄”案件非法證據排除規則的適用

方蔚捷

摘要:2022年《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》第一百零六條繼續保留了我國民事訴訟非法證據排除規則的相關規定。但就目前司法實踐頻繁出現裁判爭議的情況,如何進一步規范該規則的適用仍需深入研究。文章闡述非法證據排除的定義及立法歷程,并選擇實踐中爭議較大的以“偷拍偷錄”為取證方式的典型案例,介紹以德國為代表的大陸法系與以英國為代表的普通法系國家對該規則的具體適用情況及司法判例,探討其中部分理論在中國本土運用的可行性。

關鍵詞:民事訴訟;非法證據排除;偷拍偷錄;比較法

一、引言

有異于刑事訴訟,民事訴訟雙方當事人處于平等地位,不會出現偵查機關對當事人刑訊逼供以收集證據的情形,其通過約束取證行為來限制公權力濫用的需求也并不強烈。因此,我國法律界對民事訴訟非法證據排除始終持謹慎態度,而《民事訴訟法》也始終未明文納入該規則。但是,這并不表示民事訴訟不需要排除非法證據。2015年《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》(以下簡稱《2015年司法解釋》)第一百零六條對非法證據排除規則作了原則性規定,2020年《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》(以下簡稱《2020年司法解釋》)與2022年《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》(以下簡稱《2022年司法解釋》)仍保留該條款。可見,司法實踐對適用此原則的持續需求。但是,囿于規范的抽象性,非法證據排除的司法規制仍存在法律供給不足的風險。因此,以實證研究方法對我國相關典型案例進行整理、剖析并適當借鑒域外法有其必要性。

二、民事訴訟領域非法證據排除相關法律規定

1995年最高人民法院《關于未經對方當事人同意私自錄制其談話取得的資料不能作為證據使用的批復》(法復[1995]2號)指出“未經對方當事人同意私自錄制其談話,系不合法行為,以這種手段取得的錄音資料,不能作為證據使用”。這是官方首次明確該規則。2003年全國民事審判工作座談會提出,判斷非法證據應進行利益衡量且衡量結果應作為裁判重要的考量因素,是為官方首次提及“利益衡量”。《2015年司法解釋》第一百零六條規定:“以嚴重侵害他人合法權益、違反法律禁止性規定或者嚴重違背公序良俗的方法形成或者獲取的證據,不得作為認定案件事實的根據。”較此前不僅增加了“違背公序良俗”的情形限制,而且對三要件附加了“嚴重”的程度限制。《2020年司法解釋》《2022年司法解釋》均未修改此條款。但筆者認為,該規定仍較抽象且可操作性不強。例如,“侵害他人合法權益”“違反法律禁止性規定”“違背公序良俗”之間并不存在絕對的界限,而主觀性強的“嚴重”一詞也賦予法官較大的自由裁量空間。

三、案例檢索:“偷拍偷錄”類民事案件對非法證據排除規則的適用情況

(一)檢索結果

筆者在“北大法寶司法案例庫”中檢索以《2015司法解釋》《2020年司法解釋》《2022年司法解釋》第一百零六條為裁判依據的司法案例,共得到民事案件1 588例,其中不乏將“偷拍偷錄”方式獲得證據的效力作為爭議焦點的案件。筆者選取其中較為典型的幾個案例,通過整理其裁判要點和內容,試圖分析我國目前民事司法對此類證據的態度及背后的原因。

(二)典型案例

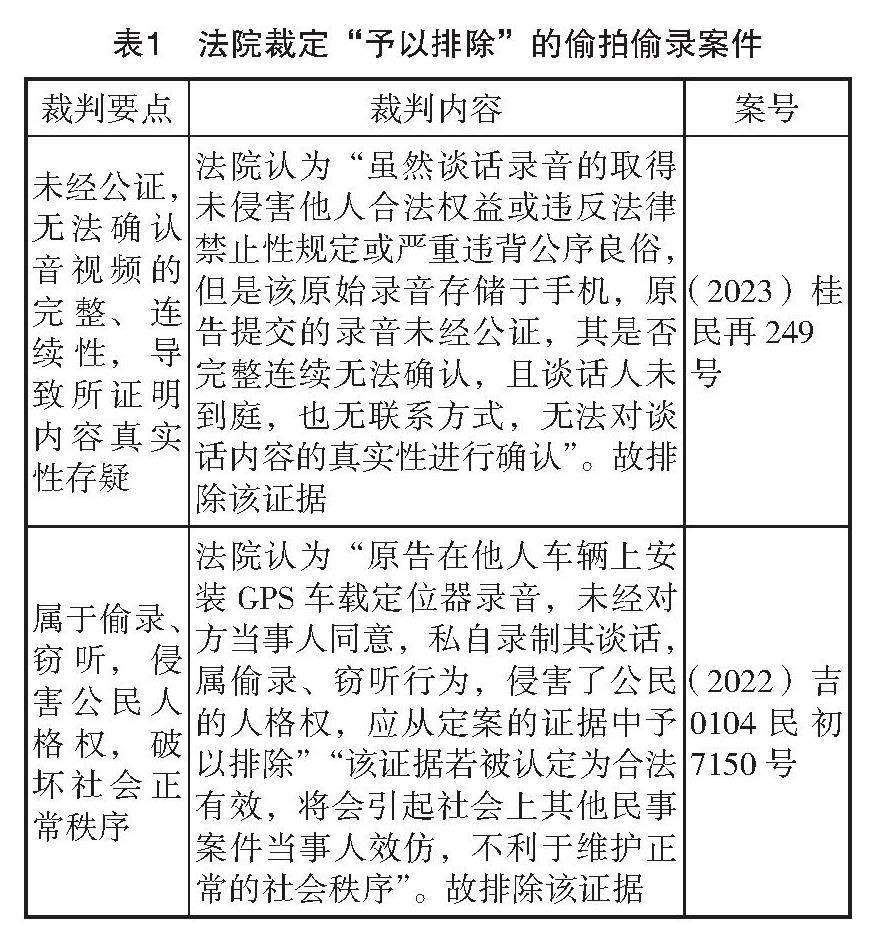

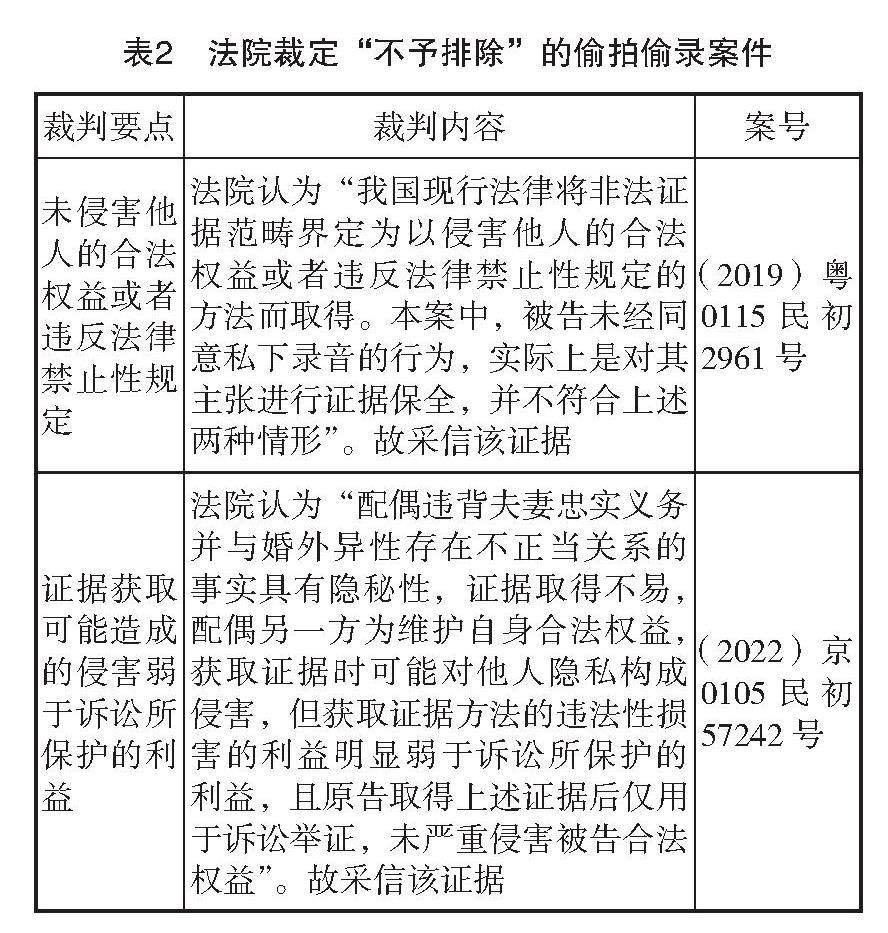

“偷拍偷錄”意指私自錄音錄像或通過技術手段固定某些電子數據的取證行為。筆者檢索發現,對偷拍偷錄所獲證據“予以排除”的裁判理由主要為“未經當事人同意”“無法證明證據真實性”“破壞社會正常秩序”等;而大多數作“不予排除”的裁判理由主要包括“未侵害他人合法權益”“利益衡量”“形成證據鏈”等。表1為法院裁定“予以排除”的偷拍偷錄案件,表2為法院裁定“不予排除”的偷拍偷錄案件。

(三)分析總結

綜上可知,我國對“未經同意”是否“侵犯他人合法權益”的裁判兩極分化:針對在封閉性較強的“核心隱私領域”偷拍偷錄取得的證據,大多數法院不予采納;針對相對公開的“一般隱私領域”,如調解活動等則裁判理由不甚明晰,主觀性強。就此,筆者認為“同意權”本身作為一種隱私權的形態,通常無法直接量化得出“嚴重”與否的結論,法院僅通過“未經他人同意”這一考量因素就否定相關音頻、視頻的證據能力是否具有正當性也值得進一步討論。此外,非法證據排除規則的適用也需要遵循真實性、關聯性、合法性的一般屬性審查,通過對證據三性的認定來確定證據資格,如此才能提高裁判的說服力。

即使我國司法實踐已有了長足的進步,但囿于司法解釋規定本身的抽象性,非法證據排除規則的適用大多仍依靠辦案法官的自行裁量。在此背景下,我們仍需要結合域外法經驗找到適當的理論去合理權衡證據瑕疵對其合法性和程序正義的影響,以求形成對有關證據是否應當排除更為妥切的認知。

四、比較法研究和理論建議

綜合上文,我國在“偷拍偷錄”類案件的自由裁量空間大,“同案不同判”情況多見,且法官裁量時多采用“利益衡量”之法,將不同裁判結果保護的法益之間進行比較,以求作出公正裁判。 因我國民事非法證據排除規則較刑事領域起步晚且司法判例少,某些發達國家則更早建立起了相對成熟的非法證據排除規則。以下,筆者選取以德國為代表的大陸法系與以英國為代表的普通法系的相關證據規則為例,剖析其立法理念與司法模式。

(一)德國

德國法系將非法證據排除規則稱作“證據禁止”規則,即要求法院禁止適用通過非法手段獲取的特定證據。該規則對相關證據的法律限制主要在法官自由裁量的范圍內適用,并運用“利益衡量”方法加以適用。1973年德國聯邦憲法法院一項判決指出,不能因“未經同意”直接否認證據的合法性:若涉及不容侵犯的私人領域,則禁止證據使用;若僅侵犯一般私人領域,則應按比例原則衡量民事訴訟上的利益與保護一般人格權的利益。這標志著德國民事訴訟利益衡量理論的發端。2002年德國聯邦最高法院提出的“保護目的論”,2007年聯邦勞動法院提出的“證據獲取”和“證據使用”分開評價法等理論都促進了德國相關證據規則的發展。

(二)英國

英國雖已確立成熟的刑事非法證據排除規則,但對民事案件中當事人的取證行為極為寬容,通常不直接排除證據而是采取肯定證據效力但另行追究行為人相應法律責任的“分離式”處理方法。如1897年“拉特雷訴拉特雷案”,原告將自己從郵局偷竊的信件作為證據提交法院,法院雖事后追究了其盜竊的刑事責任但并未否認該證據對證明被告通奸行為的可采性。不過,這種“不排除”理念逐漸受到質疑,最典型的轉變體現在1963年“阿蓋爾公爵訴阿蓋爾公爵夫人”案中。主審法官認為“規則不是絕對的,是否采納某一非法手段獲得的證據應在個案分析的基礎上進行認定”,并提出“相關證據性質、使用目的、取得方式、采納證據對取證方的損害及對查明真相公正裁判的影響”等都應作為考量因素。

五、總結

構建具體成文規范與指導案例相結合的雙重結構是維護司法公正的重要保證。《2022年司法解釋》雖然仍保留了非法證據相關條款,但是其仍未被納入《民事訴訟法》中。這種立法上的缺漏使法官自由裁量邊界不清,是司法實踐中適用混亂的問題根源。此外,即使司法解釋對此有所規定,但其可操作性和規范性仍較弱,條文中的三要件并不足以回應復雜的現實狀況,加之三者界限模糊,法官的裁判標準難以統一。因此在立法層面,我國應以《民事訴訟法》中的一般性規定與司法解釋的補充性規定相結合,明確非法證據排除的法律依據和裁判標準,以期形成相對統一的適用口徑。

在司法上,我國可借鑒德國法系中“一般隱私”與“核心隱私”的劃分以明晰“侵害他人合法權益”的界定,經“利益衡量”判斷證據排除與否對不同法益的影響。我國也可借鑒英國法系中對非法證據的“分離式”處理方法,將取證行為與證據本身剝離開來:當事人承擔侵權損害賠償責任的同時肯定所獲證據的合法性,不僅有利于證明待證事實,而且有利于有效保障訴訟利益,進而節約司法資源,提高司法效率,維護司法公正。

參考文獻:

[1]江偉.民事訴訟法(第五版)[M].北京:高等教育出版社,2016.

[2]陳蘋蘋.民事訴訟非法證據排除規則研究[D].重慶:西南政法大學,2017.

[3]吳逸越.德國民事訴訟中非法證據的使用及啟示:以“行車記錄儀案”為切入點[J].德國研究,2019(2).

[4]紀格非,田圣斌.論民事訴訟證據的合法性[J].中南民族大學學報(人文社會科學版),2005(2).

[5]謝佳宏.非法證據排除規則比較研究[D].北京:中國政法大學,2007.

[6]周叔厚.證據法論[M].臺北:三民書局,1995.

(作者單位:復旦大學法學院法學系)