癲癇發作患兒血清HMGB1水平與疾病嚴重程度及預后的關系

倪俊毅,沈 瑾,丁 燾,施燕蓉

上海健康醫學院附屬崇明醫院兒科,上海 202150

兒童癲癇是一種伴有行為和認知問題的慢性神經系統疾病,約1/3的患兒為難治性癲癇,隨著時間的推移會出現智力衰退[1],目前尚缺乏能準確反映疾病嚴重性或神經認知共病的生物標志物。據報道,炎癥反應與癲癇的發生、發展密切相關[2-3],因此不少研究者開始尋找神經炎癥的非侵入性生物標志物。星形膠質細胞是參與致癇性損傷或神經炎癥的關鍵細胞[4],而高遷移率族蛋白B1(HMGB1)是一種由受損或活化星形膠質細胞釋放的內源性分子,通過與Toll樣受體(TLR)和晚期糖基化終產物受體(RAGEs)結合,激活細胞內核因子κB(NF-κB)和其他信號通路,上調促炎細胞因子的表達[5-6]。一項對癲癇動物模型的研究表明,HMGB1/TLR4信號通路的激活可顯著增加癲癇發作頻率[7]。李芳等[8]的研究也發現HMGB1與癲癇發作相關,但仍不清楚其作為兒童癲癇特異性神經炎癥預后生物標志物的應用價值。鑒于此,本研究納入了一組典型的神經炎癥疾病——中樞神經系統獲得性脫髓鞘綜合征(ADS)患兒,分析其血清HMGB1水平與疾病進展的關系,以明確其在預測患兒預后評估中的應用價值。

1 資料與方法

1.1一般資料 將2019年2月至2022年6月本院收治的癲癇患兒284例納入研究作為癲癇組,納入研究的患兒均在就診前48 h內有過癲癇發作,其中男143例,女141例,年齡1~12歲,平均(5.59±1.45)歲,病程0.50~9.00年,平均(6.98±1.53)年。納入標準:(1)符合國際抗癲癇聯盟制定的癲癇診斷標準[9];(2)完成了病史采集,體格和神經檢查,以及腦電圖、血液生化和腦磁共振成像檢查,檢查結果資料完整;(3)服用抗癲癇藥物持續時間>6個月。排除標準:(1)自身免疫性癲癇;(2)創傷后癲癇;(3)新生兒癲癇、嬰兒痙攣。另外,將同期本院收治的伴癲癇發作的ADS患兒18例作為ADS組,表現為癲癇持續至少24 h,累及視神經、腦或脊髓,并伴有T2加權圖像信號增強的局部區域[10],包括急性播散性腦脊髓炎患兒4例、多發性硬癥患兒3例、視神經脊髓炎譜系障礙患兒6例、急性橫貫性脊髓炎患兒5例,所有ADS患兒在首次發病時即出現癲癇發作。ADS組中,男11例,女7例,年齡2~12歲,平均(5.97±1.03)歲,病程0.90~10.01年,平均(7.95±1.31)年。另外,將同期于本院進行體檢的健康兒童146例納入研究為對照組,其中男71例,女75例,年齡2~14歲,平均(5.71±1.64)歲。對照組兒童無急性頭痛發作或任何熱性癲癇發作,無癲癇病史或中樞神經系統病史。3組性別、年齡等一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。本研究獲醫院醫學倫理委員會批準(批號:2019倫審科字第G028號),納入研究兒童的監護人對本研究知情同意并簽署知情同意書。

1.2方法

1.2.1臨床資料收集 查閱患兒病歷,收集以下資料:性別、年齡、病程、抗癲癇藥物(卡馬西平、左乙拉西坦、丙戊酸鈉、苯妥英鈉、苯巴比妥、托吡酯)使用情況、癲癇發病原因[腦腫瘤等引起的結構性癲癇(結構性)/遺傳或胎兒時受到感染或輻射等造成大腦發育異常引發的遺傳性癲癇(遺傳性)/代謝疾病引發的代謝性癲癇(代謝性)/病毒、細菌、寄生蟲等病原體感染引起的感染性癲癇(感染性)/未知原因]、癲癇發作類型(局灶性發作/全面性發作)、是否出現神經系統發育共病(包括智力低下、注意缺陷多動障礙、自閉癥譜系障礙等)、大腦皮層發育情況、是否出現癲癇持續狀態(定義為癲癇連續發作時,意識未完全恢復,而又頻繁再發,或發作持續時間超過30 min不能自行停止)、入院采血前最后一次癲癇發作持續時間。

1.2.2血清HMGB1水平檢測 癲癇組和ADS組患兒在急性癲癇發作或神經癥狀復發(如視力喪失或突然運動障礙)后48 h內采集靜脈血5 mL,分離血清,-70 ℃保存待檢。對照組在入組時采集靜脈血5 mL,分離血清,-70 ℃保存待檢。采用酶聯免疫吸附測定法檢測血清HMGB1水平,試劑盒購自美國Thermo Scientific公司。

1.2.3腦電圖異常嚴重程度評估[11]癲癇組患兒在急性癲癇發作或神經癥狀復發期間采用16導聯數字腦電地形圖儀(美國Cadwell)進行腦電圖檢查,每例描記時間不少于20 min。腦電圖異常嚴重程度分為輕度異常、中度異常和重度異常。輕度異常:α波節律不穩定,對睜眼或任意其他活動等抑制反應不明顯,高幅β波出現,各區Q波活動增加,高幅Q波主要出現在過度換氣時段。中度異常:α波節律明顯不對稱,有些地方甚至消失,Q波活動呈彌散性,還有Q波活動陣發性出現,過度換氣時成群出現高波幅δ波。重度異常:Q波和δ波彌散性出現,α節律變慢或消失,δ波陣發出現,伴有自發或誘發高波幅尖波、棘波或棘慢綜合波,有時甚至爆發性活動。

2 結 果

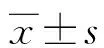

2.13組血清HMGB1水平比較 與對照組相比,癲癇組和ADS組血清HMGB1水平升高(P<0.05),而癲癇組和ADS組血清HMGB1水平比較差異無統計學意義(P>0.05),見圖1。對照組HMGB1水平為9.96(6.34,17.49)ng/mL,癲癇組為29.63(17.82,44.82)ng/mL,ADS組為27.27(17.65,80.27)ng/mL,3組間比較差異有統計學意義(H=6.693,P=0.036)。

圖1 3組血清HMGB1水平比較

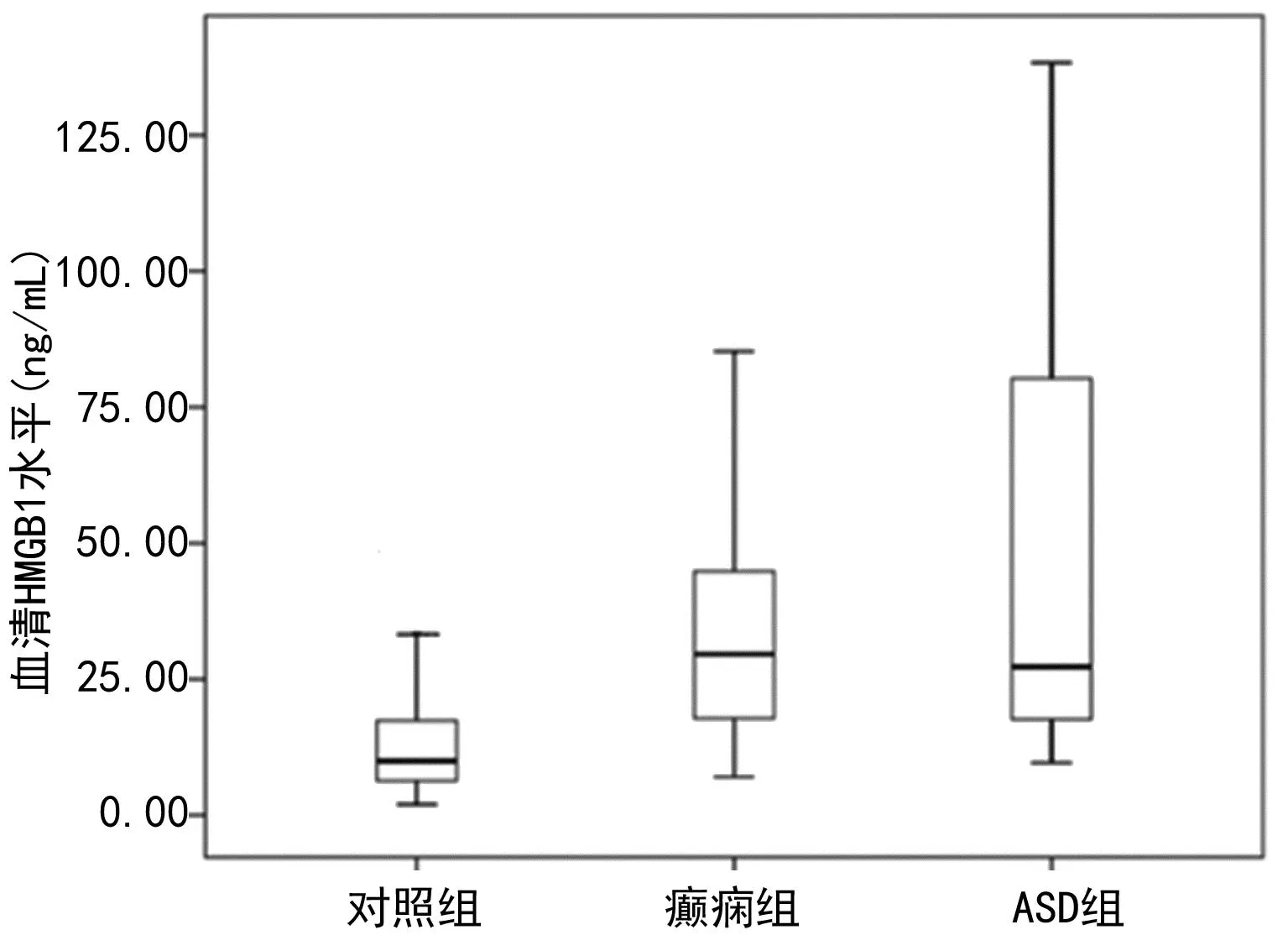

2.2血清HMGB1水平診斷癲癇和ADS的效能分析 以對照組為參照,對癲癇或ADS進行診斷,ROC曲線分析顯示,血清HMGB1用于癲癇和ADS的診斷,AUC分別為0.785(95%CI:0.739~0.831,P<0.001)、0.843(95%CI:0.760~0.927,P<0.001)。HMGB1用于診斷癲癇的截斷值為16.0 ng/mL,靈敏度和特異度分別為80.62%、64.81%。HMGB1用于診斷ADS的截斷值為17.53 ng/mL,對應的靈敏度和特異度分別為77.84%、75.36%。見圖2。

注:A為血清HMGB1水平用于診斷癲癇的ROC曲線圖;B為血清HMGB1水平用于診斷ADS的ROC曲線圖。

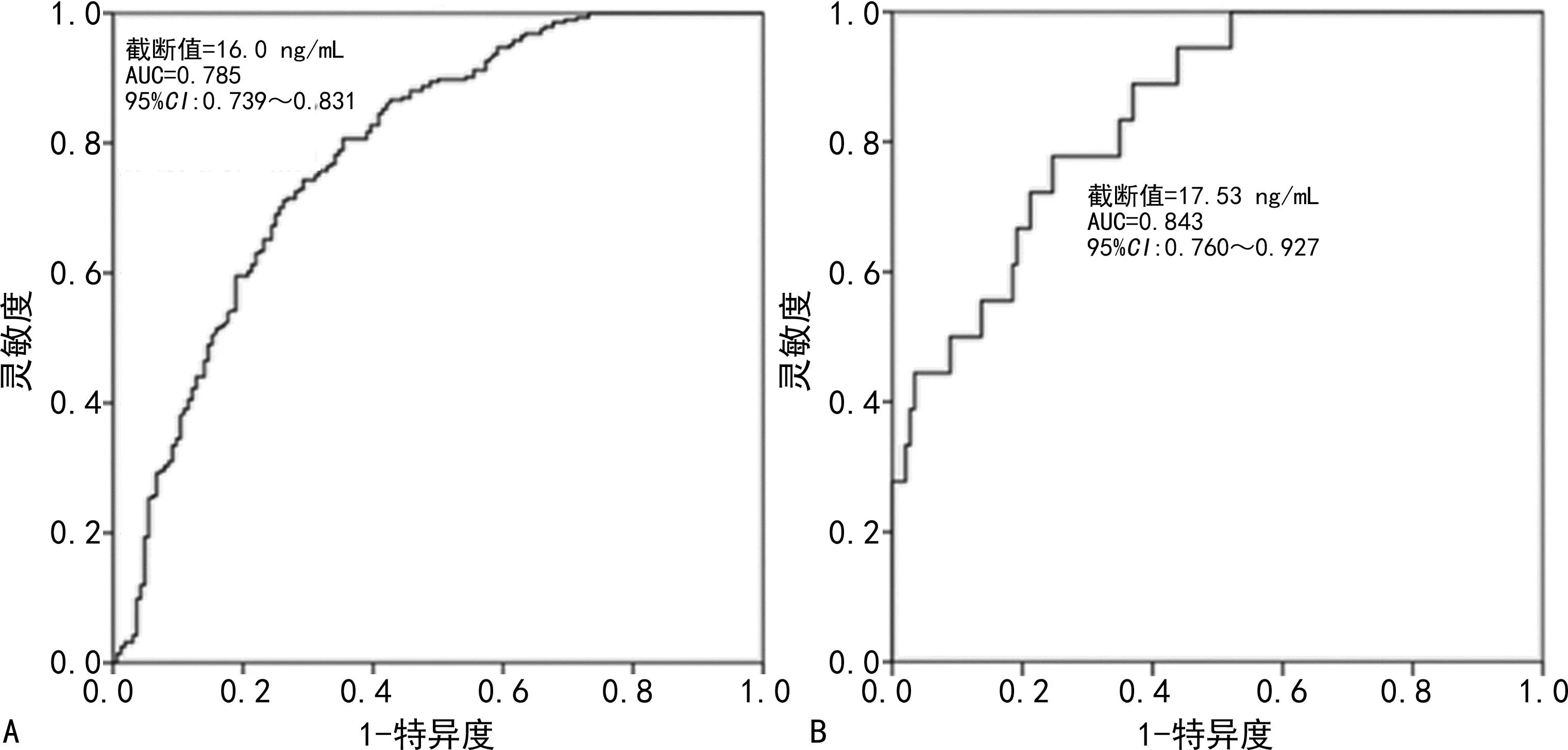

2.3血清HMGB1水平與疾病嚴重程度的關系 癲癇組中,有193例(67.96%)患兒腦電圖檢查結果為無異常/輕度異常,66例(23.24%)為中度異常,25例(8.80%)為重度異常。其中,腦電圖重度異常患兒的血清HMGB1水平最高,中度異常患兒次之,無異常/輕度異常患兒水平最低,3組比較差異有統計學意義[26.85(18.13,31.45)ng/mLvs.32.78(27.63,54.80)ng/mLvs.54.95(39.20,63.40)ng/mL,H=68.285,P<0.001],見圖3A。經Spearman相關分析,癲癇組血清HMGB1水平與腦電圖異常程度(rs=0.643,P<0.001)、病程(rs=0.186,P=0.002)、抗癲癇藥物種類數量(rs=0.122,P=0.041)和采血前最后一次癲癇發作持續時間(rs=0.319,P<0.001)均呈正相關,見圖3B~D。在ADS組中,患兒血清HMGB1水平與ADS病程也呈正相關(rs=0.213,P=0.035),見圖3E。

注:A為血清HMGB1水平與癲癇組患兒腦電圖異常的關系;B為血清HMGB1水平與病程的相關性;C為血清HMGB1水平與癲癇組患兒口服抗癲癇藥物種類數量的相關性;D為血清HMGB1水平與采血前最后一次癲癇發作持續時間的相關性;E為血清HMGB1水平與ADS組患兒病程的相關性。

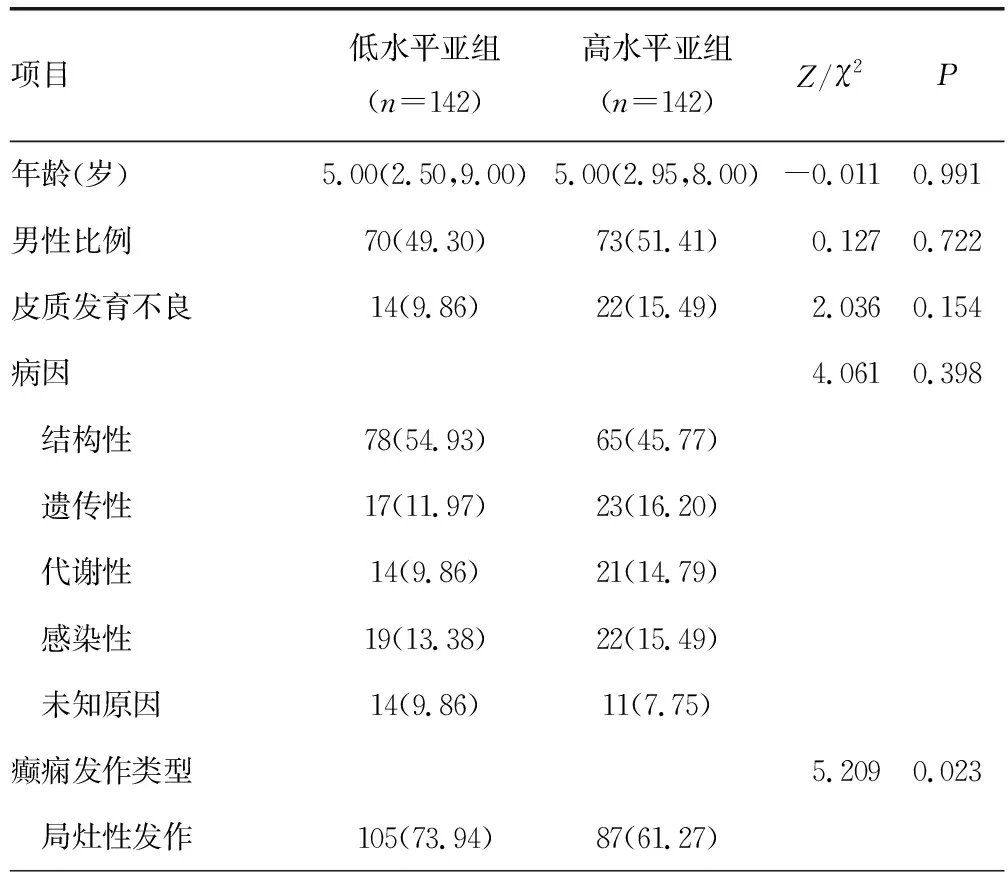

2.4癲癇患兒血清HMGB1水平與其他臨床資料的關系 根據癲癇患兒血清HMGB1水平中位值29.63 ng/mL,將患兒分成低水平亞組(n=142,HMGB1<中位值)和高水平亞組(n=142,HMGB1≥中位值)。血清HMGB1高水平亞組全面性發作(P=0.023)、伴有神經發育共病(P=0.008)、癲癇持續狀態(P=0.002)患兒比例顯著高于低水平亞組,見表1。

表1 癲癇患兒血清HMGB1水平與其他臨床資料的關系[M(P25,P75)或n(%)]

續表1 癲癇患兒血清HMGB1水平與其他臨床資料的關系[M(P25,P75)或n(%)]

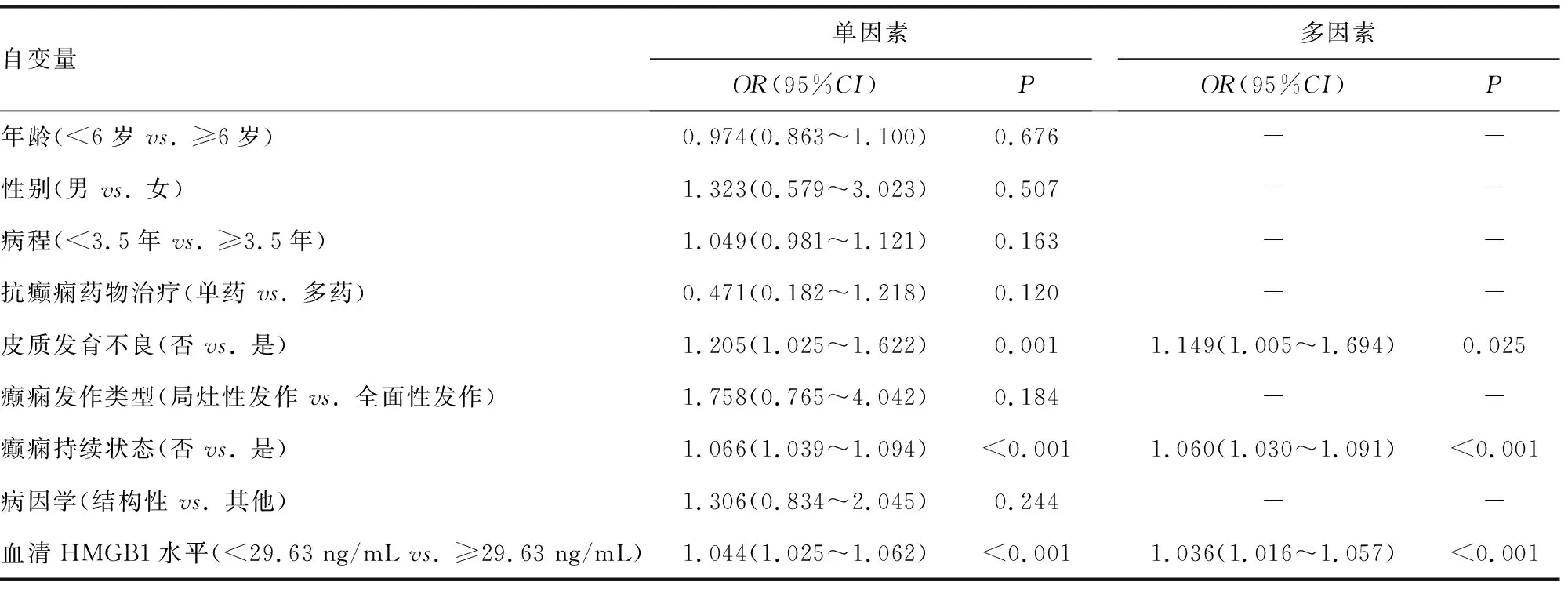

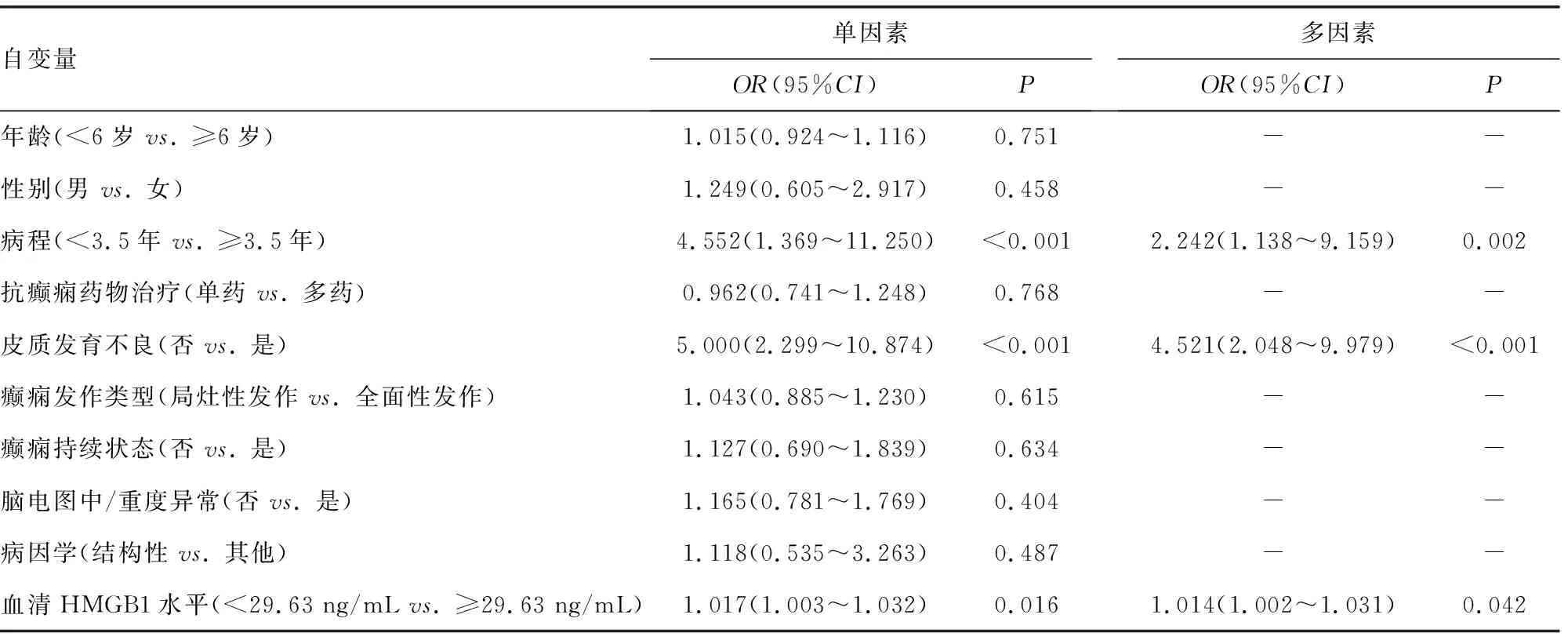

2.5癲癇患兒預后的影響因素分析 采用單因素和多因素Logistic回歸分析影響癲癇患兒預后的因素,本研究中將腦電圖中/重度異常或神經發育共病視為預后不良。將癲癇患兒腦電圖中/重度異常或神經發育共病作為因變量(賦值:是=1,否=0);納入年齡、性別、病程、抗癲癇藥物治療、皮質發育不良、癲癇發作類型、癲癇持續狀態、病因學和血清HMGB1水平等指標作為自變量,建立回歸模型。結果顯示,經多因素Logistic回歸分析,皮質發育不良、癲癇持續狀態及血清HMGB1水平≥29.63 ng/mL是癲癇患兒腦電圖中/重度異常的危險因素(P<0.05);病程≥3.5年、皮質發育不良及血清HMGB1水平≥29.63 ng/mL是癲癇患兒神經發育共病的危險因素(P<0.05)。見表2、3。

表2 單因素及多因素Logistic回歸分析癲癇患兒腦電圖中/重度異常的危險因素

表3 單因素及多因素Logistic回歸分析影響癲癇患兒神經發育共病的臨床因素

3 討 論

癲癇是一種嚴重的神經系統疾病,目前的抗癲癇藥物只能緩解癥狀,而不是從發病機制出發治療疾病,并且三分之一的患者可能發生獲得性耐藥[1]。此外,由于認知功能障礙、焦慮和抑郁等一系列相關的合并癥,會加重患者心理負擔。因此,需要開發出能夠評估疾病嚴重程度以及預后的新型生物標志物。本研究表明,患有癲癇或ADS(自身免疫性神經炎癥疾病)的兒童血清HMGB1水平顯著升高,并與疾病嚴重程度相關,這提示了一種神經退行性過程,HMGB1可作為評估兒童癲癇持續神經炎癥預后的潛在生物標志物。

兒童癲癇患病率約為成年人的2倍,通常發病較早,更有可能出現智力發育障礙和行為問題[12]。許多研究已經明確了與癲癇相關的病理變化,包括膠質細胞增殖、神經元損傷和脫髓鞘[13-14]。據報道,急性腦損傷(如腦血管損傷、感染、癲癇發作和創傷性腦損傷)后,許多分子通路被激活,不僅在典型的神經炎癥性疾病(如ADS)中,而且在癲癇中,也常常導致慢性神經炎癥的發展[15]。兒童對急性癲癇發作的高反應性可能會加劇對各種炎癥因子的促炎反應,如感染、創傷甚至發熱性癲癇發作,并可能導致持續的神經炎癥,從而導致癲癇[16]。星形膠質細胞的活化是各種致癲癇性損傷后大腦中發生的最顯著的細胞變化之一。癲癇動物實驗模型的研究表明,在癲癇發生過程中,活化的星形膠質細胞產生并釋放一系列促炎介質,這些介質可能導致自發癲癇發作、細胞丟失和共病[17]。由于神經炎癥在癲癇中發病中的作用,使用無創方法監測這一過程可能發現潛在的癲癇生物標志物。

HMGB1水平的變化是一種具有代表性的損傷相關分子模式(DAMP),在許多疾病條件下可促進炎癥反應[18]。如HMGB1可介導和放大缺血后的炎癥反應,加重腦損傷[19];膿毒癥小鼠模型中腦脊液HMGB1濃度升高,這與腦膽堿能系統的過度激活相關;拮抗腦HMGB1有利于膽堿能性抗炎通路的功能內穩態的維持,并對周圍樹突狀細胞的免疫應答具有保護作用[20]。此外,HMGB1作為一種炎癥細胞因子對致癲癇性損傷也會作出反應。HMGB1分子結構中包含兩個DNA結合結構域,即Box A和Box B,以及由重復的谷氨酸和天門冬氨酸殘基組成的C末端酸性尾[18]。DAMP可以影響大腦區域的突觸功能,如海馬體。海馬體與癲癇的過度興奮和認知能力下降有關。據報道,神經元損傷后,大量HMGB1立即從細胞核被動釋放到細胞外空間[21]。而HMGB1可通過激活RAGEs/NF-κB通路促進成年海馬神經祖細胞的神經元分化[5-6]。總之,HMGB1作為神經炎癥的發起者和放大器在神經元興奮、維持海馬神經發生中發揮著關鍵作用。此外,有人提出HMGB1可能通過對血腦屏障的破壞和炎癥過程的誘導參與癲癇發作[8,22],盡管確切的機制仍不確定。在本研究中,癲癇組和ADS組患兒血清HMGB1水平均高于對照組,這意味著血清HMGB1可能是神經退行性病變過程的潛在生物標志物。ROC曲線分析顯示,血清HMGB1診斷癲癇患兒的AUC為0.785,診斷ADS的AUC為0.843,提示監測患兒血清HMGB1水平對預測癲癇和ADS的發生具有一定的價值可為后期治療提供參考。此外,癲癇患兒血清HMGB1與腦電圖異常、病程、抗癲癇藥物數量和采血前最后一次癲癇發作持續時間均呈顯著正相關,抗癲癇藥物數量的增加表明患者存在耐藥性,血清HMGB1升高可能與抗癲癇藥物耐藥性的產生有關,說明腦損傷越嚴重,患兒越有可能產生耐藥性;并且HMGB1水平呈高表達的患兒癲癇全面性發作、伴有神經發育共病、癲癇出現持續狀態的患兒比例更高,提示HMGB1影響神經膠質細胞代謝,與癲癇發作相關。多因素Logistic分析顯示,血清HMGB1水平升高是癲癇患兒腦電圖中/重度異常或神經發育共病的危險因素,提示HMGB1可以用于對癲癇患兒預后的評估,作為評價癲癇疾病轉歸的預測指標。上述結果表明血清HMGB1濃度變化可能反映癲癇的疾病進展和神經炎癥,有助于預測神經發育情況。早期發現智力損傷可能有助于及早進行干預性治療,以減少癲癇患者后遺癥的發病風險。

總之,本研究證明癲癇患兒和ADS患兒血清HMGB1水平普遍升高,而且與疾病嚴重程度的相關。血清HMGB1能反映癲癇患兒疾病嚴重程度,是神經炎癥預后的生物標志物。在下一步的研究中,將擴大樣本量并及進行神經認知測試,以確認其作為癲癇預后生物標志物的可行性。