旅游地社會—生態系統韌性的時空躍遷特征與驅動因素

——以長三角城市群為例

杜 鐘 婧,丁 正 山*,穆 學 青,郭 向 陽

(1.南京師范大學地理科學學院,江蘇 南京 210023;2.貴州財經大學工商管理學院,貴州 貴陽 550025)

0 引言

隨著城市化進程加快和發展環境的快速變化,社會經濟危機、極端自然災害以及流行疾病等危機事件的發生具有難以預見性和不確定性,嚴重威脅著以城市為代表的旅游目的地社會—生態系統的穩定與發展。韌性(resilience)思想為實現城市旅游地社會—生態系統可持續發展提供了新途徑[1]。韌性作為社會—生態系統概念性框架的核心理論[2],符合可持續發展目標[3,4],“十四五”規劃亦明確要求建設“韌性城市”,提升城市治理水平和風險防控能力。因此,研究城市型旅游目的地應對危機事件時的韌性,是兼具理論貢獻和現實發展需要的重要議題。

關于城市韌性研究已取得豐富成果[5-8],但針對城市旅游地社會—生態系統韌性的探索仍不充分,從韌性視角探析旅游地社會—生態系統的穩定性與抗性是旅游業可持續發展研究的新方向,主要集中在以下方面:①概念與理論詮釋:韌性概念起源于物理學,后由生態學家Holling正式引入社會—生態系統[9]。旅游地社會—生態系統屬于社會—生態系統的一種特殊類型[10],目前學術界關于旅游地社會—生態系統韌性的定義尚未統一,但對其概念基本內涵所述大體一致[10,11],即旅游地社會、經濟和生態系統在內生性和外源性擾動的綜合作用下,能化解或吸納擾動量而維持原有狀態,或通過適應、學習與創新而建立新穩態結構的能力。學界依托適應性循環理論、擾沌理論[12]和盆地模型[13]等展開大量研究,奠定了良好的理論基礎。②評價與演化分析:旅游地社會—生態系統韌性評價是當前實證研究的核心領域,學者們通過構建“社會—經濟—生態”多維指標體系[1]或設置關鍵閾值[14],結合熵值法、集對分析法、TOPSIS法等對系統韌性進行評估[15-17],但研究對象多為湖泊[16]、濱海[18]、山區[19]、國家公園[20]、旅游社區[21]、鄉村地域系統[22]等小尺度區域,對大中尺度旅游地的研究相對較少。隨著韌性測評的推進,學界逐漸聚焦于時序演化分析,對社會、經濟和生態等分維度韌性的時序變化趨勢進行深入分析[15,20,21],并詳細探討二維或三維子系統韌性的耦合協調水平及其交互作用過程的時間序列特征[18,23,24]。③影響因素分析:多借助障礙度模型、回歸分析等方法對旅游地社會—生態系統韌性指標體系的關鍵影響因子進行識別和探討[24,25],旅游經濟效益[24]、財政支持力度[1]、生計多樣性[16]、第三產業就業比重[24]、生態環境條件[26]等是較顯著的影響因素。

綜上可知,當前仍以城市韌性為主要研究對象,對受旅游活動影響的城市型旅游目的地多維系統韌性的關注度不夠;多從分維度視角對韌性進行分析,弱化了對系統韌性的整體性研究;多以小尺度旅游地為主要研究區域,缺乏針對區域城市群的普遍適用性旅游韌性研究;關于旅游地社會—生態系統韌性的實證研究仍側重于測度評估,在演化分析上缺乏基于地理時空二維視角的時空躍遷特征及空間異質性研究;在驅動因素選擇上,多從測度指標內部篩選關鍵影響因素,忽略了外部驅動因素的重要作用,且缺少對疫情沖擊下旅游業新發展特征的考量。因此,本文以長三角城市群27個核心城市為研究對象,在構建旅游地社會—生態系統韌性指標體系的基礎上測算韌性指數,并運用LISA時間路徑和LISA時空躍遷等方法對城市群旅游地社會—生態系統韌性指數的時空躍遷特征和空間異質性進行深入分析,最后采用地理探測器探析旅游地社會—生態系統韌性的驅動因素,以期為長三角城市群打造高質量、強韌性的城市旅游發展示范區提供重要參考。

1 研究數據與方法

1.1 研究區域概況

根據2019年12月1日中共中央、國務院印發的《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》,長三角城市群是由以上海市為核心,以江蘇省9市、浙江省9市和安徽省8市為組成部分,共同構成的緊密聯系的城市群“綜合體”。旅游業作為國民經濟支柱性產業,是長三角城市群高質量發展過程中的重要一環,長三角城市群旅游發展水平在全國地位突出、經濟實力雄厚、旅游資源豐富、游客到訪頻率高、發展前景廣闊,是中國旅游業發展最具潛力和代表性的區域。面對日益復雜的外部環境沖擊,長三角城市群旅游地統籌區域“一盤棋”,構建韌性協同增長機制,對于全國不同區域旅游地的韌性建設與發展具有借鑒價值,在示范引領旅游地高質量、強韌性、可持續發展過程中具有重要代表性和典型性。

1.2 理論框架構建

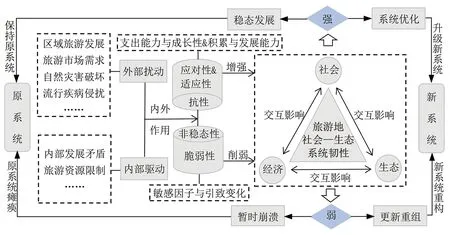

社會—生態系統是包含自然、社會、經濟和文化等多個子系統的多維復合系統[27],具有多維性、非線性、敏感性、閾值性等特征[2],旅游業是綜合性強、敏感性高、邊界感弱的產業,本文所探究的旅游地社會—生態系統韌性聚焦于整個城市旅游目的地的社會、經濟和生態系統,旅游相關要素是導致系統韌性改變的重要因素,旅游地社會—生態系統韌性是旅游地能合理應對并適應社會、經濟和環境參數內生性和外源性擾動的杠桿[21]。具體看(圖1),外部擾動因素(如區域旅游發展情況、旅游市場需求、自然災害威脅和流行疾病侵擾等)與內部驅動因素(如內部發展矛盾和旅游資源限制等)合力作用于整個系統,而旅游地系統韌性的維持是在應對內外擾動因素時系統抗性和非穩態性相互作用的結果[16]。其中:①系統抗性包括應對性和適應性,具體表現為系統積累與發展能力以及系統支出能力與成長性,對旅游地社會—生態系統韌性起促增效應。旅游物質基礎、旅游資源和旅游接待能力等積累是旅游業發展的重要力量來源,系統積累與發展能力決定了系統為應對和化解外部風險可供選擇的范疇[10],進而增強系統抗性。此外,穩健的資金支持和調配能力、旅游產業成長潛力以及對環境污染的積極干預等,為旅游業適應內外要素驅動及系統創新優化提供了重要支持,系統支出能力與成長性能有效增強旅游地系統調整適應和再組織的靈活性,進而增強系統抗性。②非穩態性主要指脆弱性,具體表現為影響系統韌性的敏感因子及其對系統可能產生的引致變化,對旅游地社會—生態系統韌性起促減效應。生態環境與生俱來的脆弱性使之成為旅游地社會—生態系統非穩態性的重要來源。此外,旅游業的綜合性和脆弱性亦使旅游效益、旅游規模、旅游拉動力、旅游吸引力、游客數量和流動性等方面具有敏感特征,進而造成系統的非穩態性。總體而言,當旅游地社會—生態系統韌性較強時,系統能較好應對干擾,做到持續穩態發展并維持原系統,或在適應擾動的基礎上做到系統功能優化,升級為新系統;當韌性較弱并達到最大承受閾值時,系統可能會暫時性崩潰,原系統陷入癱瘓狀態,或在此基礎上超過閾值,通過系統功能自組織與更新重構而滑向另一新系統。

圖1 旅游地社會—生態系統韌性理論框架Fig.1 Theoretical framework of socio-ecological system resilience of tourist destinations

1.3 指標體系構建與數據來源

旅游地社會—生態系統韌性評價指標體系構建具有綜合性、復雜性和多維性特點,當前研究多基于社會、經濟、生態和治理4個維度構建指標體系,其中治理維度主要通過對其他維度的作用顯現[16]。由圖1可知,系統韌性與系統抗性和非穩態性的綜合作用結果有關,其中系統抗性表現為應對性和適應性,系統非穩態性表現為脆弱性。因此,在參考文獻[9]的基礎上,結合區域發展特性,本文以社會、經濟和生態綜合維度為測度單元,以脆弱性、應對性和適應性為指標選取依據。其中,脆弱性從系統敏感因素和旅游發展引致的變化選取,應對性從系統積累水平和發展潛力選取,適應性從系統支出情況和應對擾動威脅的靈活性與成長性選取。具體看,社會維度包括城市間流通性、社會穩定度、財政支持水平和社會儲蓄與消費能力等[16-19,23-25],經濟維度包括系統經濟對旅游業的依賴性、旅游效益水平與產值、旅游接待能力、城市經濟發展水平、旅游市場活力與產業多樣性等[1,10,28-31],生態維度包括污染處理情況、環保支持力度、旅游環境綠化水平、人口活動和資源消耗產生的生態壓力等[15-19,28,32],最終遴選出32項指標(表1)對長三角城市群旅游地社會—生態系統韌性進行測度。

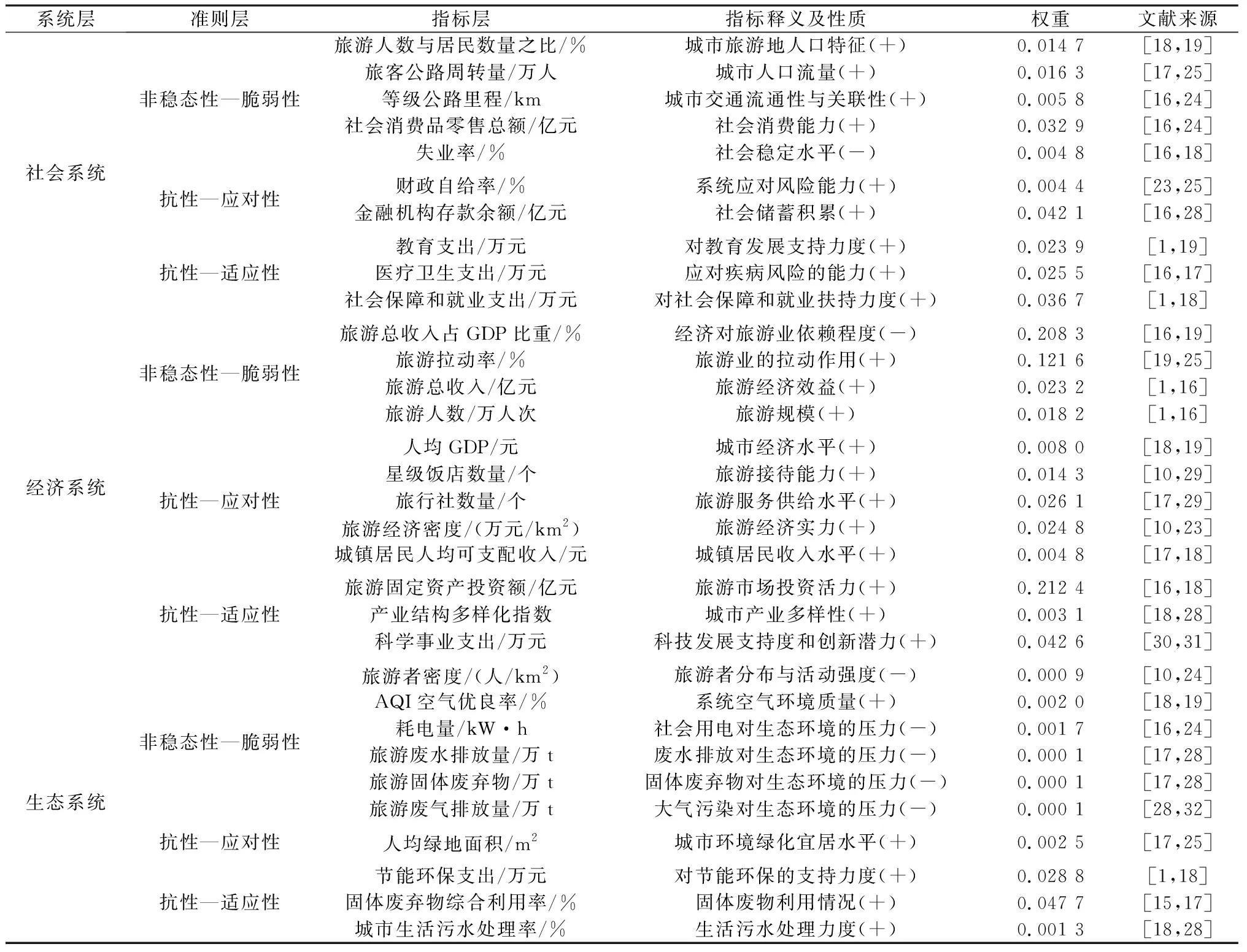

表1 旅游地社會—生態系統韌性測度指標體系Table 1 Indicator system for socio-ecological system resilience of tourist destinations

研究數據來源于2007—2021年《中國城市統計年鑒》、長三角各省市《統計年鑒》和2006—2020年《國民經濟與社會發展統計公報》《環境統計公報》以及文化和旅游廳(局)官方網站,少部分缺失值采取插值法補齊。其中,產業結構多樣化指數由多用于表征產業集中程度的Herfindahl(HHI)指數衡量,取值(0,1],值越大,說明產業結構多樣化程度越低,反之,產業結構多樣化程度越高[33]。此外,由于現有資料缺乏針對旅游業固定資產投入和旅游廢水、廢氣、固體廢棄物排放等指標的統計,故以旅游總收入/GDP進行換算[32]。

1.4 研究方法

1.4.1 熵值法和全局空間自相關法 在對原始數據進行標準化的基礎上,借助熵值法賦權,并通過綜合加權求和計算得到旅游地社會—生態系統韌性指數的綜合得分,公式詳見文獻[15]。對長三角城市群旅游地社會—生態系統韌性進行全局自相關分析,研究系統韌性空間相關性的整體趨勢,方法和具體步驟見文獻[33]。

1.4.2 探索性時空數據分析(ESTDA) ①LISA時間路徑。LISA時間路徑同時融合時間和空間維度,實現了由靜態空間關系向動態連續性轉變,是LISA馬爾科夫轉移矩陣的一種動態連續性表達[34],它借助LISA坐標在Moran散點圖中的時間遷移特性,解釋各市旅游地社會—生態系統韌性在區域范圍內協同演化及空間差異的時空動態特征。其幾何特征包括相對長度(Nk)和彎曲度(Dk)(式(1))[34],二者分別反映局部空間結構的動態性和波動性特征[35]。②LISA時空躍遷。LISA時空躍遷能刻畫不同城市局部空間類型的時序變化特征,揭示地理要素的空間依賴性[34]。Ye等在LISA時間路徑的基礎上,將移動路徑長度、方向、凝聚系數等屬性融入傳統馬爾科夫鏈中,提出了局部馬爾科夫轉移和時空躍遷理論,并將時空躍遷劃分為4類[36]:Type0說明城市本身與鄰域均未躍遷;Type1說明城市本身躍遷,鄰域未發生躍遷(HHt→LHt+1、HLt→LLt+1、LHt→HHt+1、LLt→HLt+1);Type2說明城市本身未躍遷,鄰域發生躍遷(HHt→HLt+1、HLt→HHt+1、LHt→LLt+1、LLt→LHt+1);Type3說明城市和鄰域均發生躍遷,其中Type3A說明城市與鄰域躍遷方向相同(HHt→LLt+1、LLt→HHt+1),Type3B說明城市與鄰域躍遷方向相反(HLt→LHt+1、LHt→HLt+1),并以區域系統中的時空流動系數(F)與時空凝聚系數(C)(式(2))[34]分別表征空間格局路徑依賴性和鎖定性。

(1)

式中:n為研究城市總數,T為時間序列長度,Lk,t為k市在時間t的LISA坐標,d(Lk,t,Lk,t+1)為k市由t年至t+1年的移動長度。

F=(H1+H2)/m,C=(H0+H3A)/m

(2)

式中:H0、H1、H2和H3A分別為Type0、Type1、Type2和Type3A的躍遷單元數量,m為躍遷單元總數。

1.4.3 地理探測器 地理探測器可探測地理要素空間分異特征及驅動力,本文利用該方法分析不同驅動因素X對旅游地社會—生態系統韌性Y的影響。如果驅動因素X對因變量Y有重要影響,則二者的空間分布將具有相似性,計算公式為[37]:

(3)

2 旅游地社會—生態系統韌性時空分異格局及躍遷特征

2.1 時空分異特征

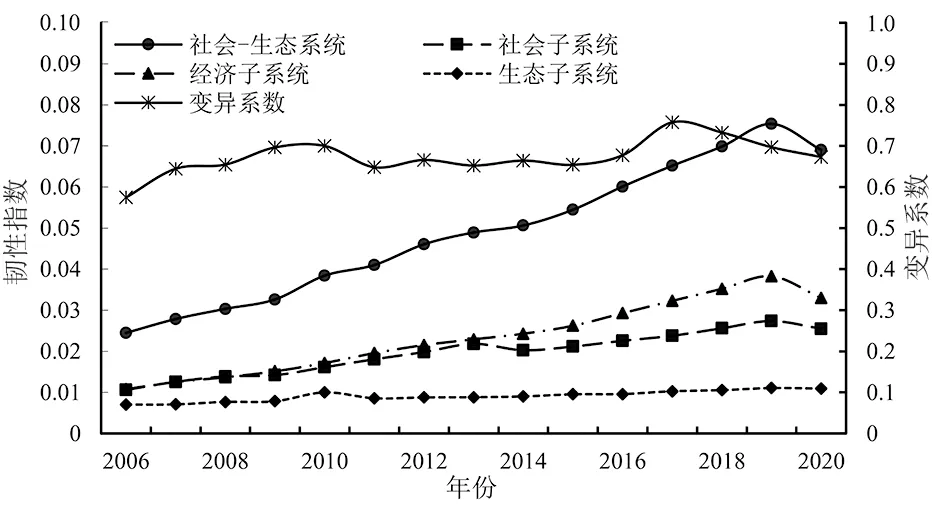

2.1.1 系統韌性時序演化特征 如圖2所示,2006—2020年長三角城市群旅游地社會—生態系統韌性基本呈現穩步增長態勢,韌性指數由2006年的0.024增至2019年的0.075,新冠疫情突襲對系統韌性造成強烈沖擊,導致2020年系統韌性指數驟降至0.069。對經濟子系統擾動最強,社會子系統次之,生態子系統最弱。具體看,社會子系統韌性總體呈波動增長態勢,由研究期初的0.011增至期末的0.026,說明區域內社會公共事業、民生福祉水平以及相關基礎服務設施在國家政策扶持、旅游業發展影響下日漸完善,社會子系統韌性水平發展利好。經濟子系統韌性增長速度最快,對系統總韌性影響最大,與系統協同增長性更突出,除2020年外基本實現逐年穩步提高。其中,以2009年為關鍵時間節點呈現出先慢后快的發展軌跡,可能的原因是2009年出臺《國務院關于加快旅游業發展的意見》(國發﹝2009﹞41號),長三角城市群作為發展先行區,強勢發展旅游業,經濟系統韌性迎來顯著提高;2014—2019年經濟子系統韌性增速加快,2014年頒布的《關于促進旅游業改革發展的若干意見》(國發﹝2014﹞31號)對旅游業提出更高要求,在“轉型升級,提質增效”發展主線下,經濟子系統韌性再度提高。生態子系統韌性整體呈微弱上升態勢,個別年份存在小幅突變,韌性指數由2006年的0.007微升至2020年的0.011,但始終較低,對系統總韌性影響最小。此外,變異系數總體呈波動微升趨勢,由2006年的0.574增至2020年的0.673,表明區域內各旅游地社會—生態系統韌性指數的差距呈擴大態勢。

圖2 長三角城市群旅游地社會—生態系統韌性指數及變異系數Fig.2 Socio-ecological system resilience index and variation coefficient of tourist destinations in the Yangtze River Delta urban agglomeration

2.1.2 系統韌性空間分異特征

1)全局自相關分析。為探析長三角城市群旅游地社會—生態系統韌性的空間分異性,本文借助GeoDa軟件,通過構建共邊鄰接(rook)型空間權重矩陣和計算全局Moran′s I來刻畫系統韌性的空間分布特征(表2)。2006—2020年系統韌性的全局Moran′s I均為正值,大部分年份在5%水平上顯著,說明長三角城市群旅游地社會—生態系統韌性存在顯著的空間集聚性,即系統韌性強(弱)城市趨于鄰近分布,符合地理學第一定律。全局Moran′s I整體呈微弱上升態勢,期間波動較大,由研究期初的0.171 4跌至2010年最低值0.106 7,之后波動上漲至0.173 9。總體上,長三角城市群旅游地社會—生態系統韌性的空間趨同性小幅加強。

表2 2006—2020年長三角城市群旅游地社會—生態系統韌性全局Moran′s ITable 2 Global Moran′s I of socio-ecological system resilience of tourist destinations in the Yangtze River Delta urban agglomeration from 2006 to 2020

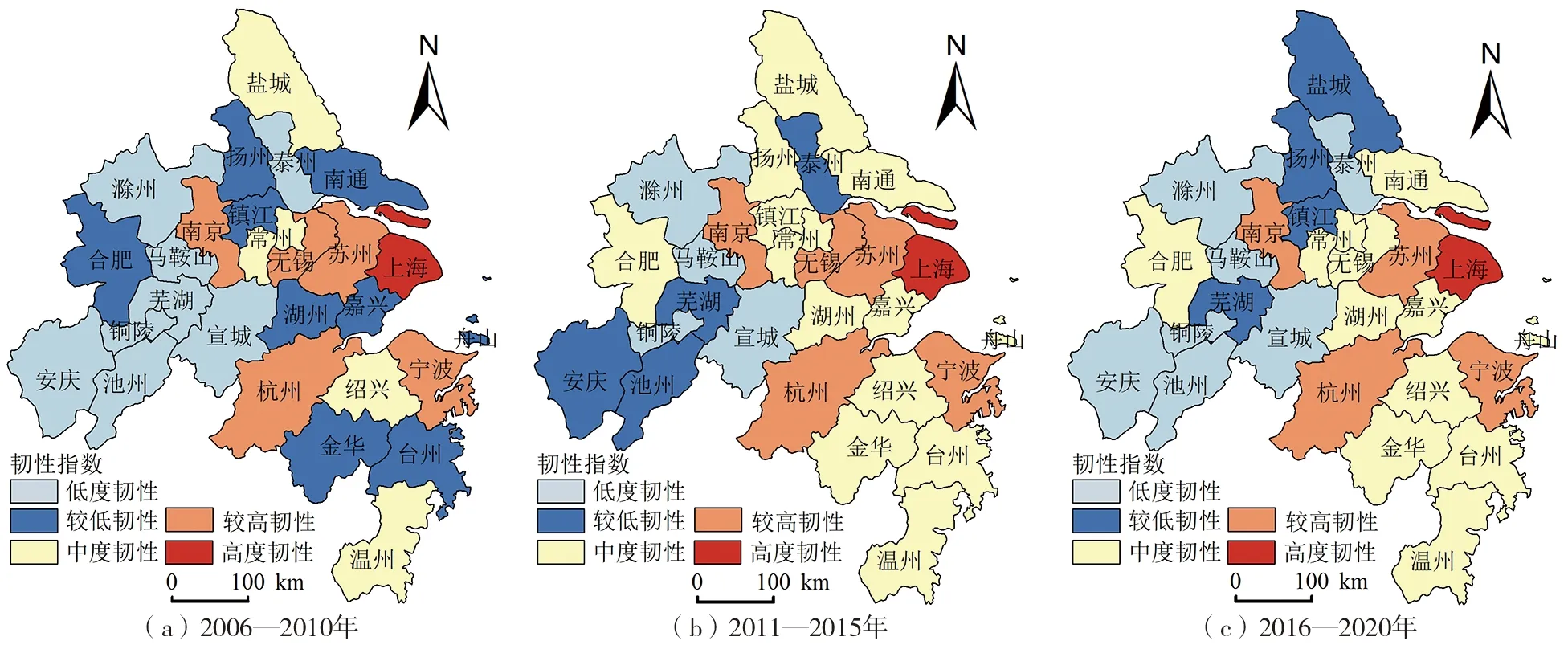

2)空間特征分析。為進一步探析系統韌性空間分布的差異性,根據我國國民經濟發展規劃的編制時間,將研究時段劃分為2006—2010年(階段Ⅰ)、2011—2015年(階段Ⅱ)和2016—2020年(階段Ⅲ),運用ArcGIS 10.2軟件的自然間斷點分級方法將韌性指數劃分為低度、較低、中度、較高和高度韌性5個等級并進行可視化(圖3)。總體上,低度韌性城市先減后增,較低韌性城市大幅減少,中度韌性城市迅速增加,較高韌性城市基本穩定,高度韌性城市保持不變,區域韌性水平有一定提高,但大部分城市仍處于中度韌性及以下,空間上表現為“東高西低”的分布格局。具體看:①低度韌性城市的空間分布格局較穩定,主要在安徽省呈“工”字形分布,空間關聯性較強。研究期內僅蕪湖實現了向較低韌性躍遷,說明安徽省大部分城市旅游地社會—生態系統應對外部風險的抗性較低。②較低韌性城市在階段Ⅰ呈彌散狀鑲嵌于各類型間,階段Ⅱ實現整體躍遷,韌性水平達到中等層級,“十二五”規劃期間,旅游業全面融入國家戰略體系,國務院《關于促進旅游業改革發展的若干意見》(國發〔2014〕31號)等政策利好,明確了“轉型升級,提質增效”發展主線,助推旅游業可持續發展。階段Ⅲ空間結構出現重構,較低韌性城市自西南向東北轉移,揚州、鎮江和鹽城均由中度韌性回落至較低韌性。揚州和鎮江對旅游業依賴性較高,單一產業支柱地位加強不利于系統穩定,這與王群等[16]的研究結論相符;而鹽城是以汽車、鋼鐵等產業為主的工業城市,旅游業面臨突發、破壞強的擾動時抵抗力有限,旅游業韌性亟待加強。③中度韌性城市在階段Ⅰ數量較少,呈零星分布,于階段Ⅱ大幅增加并大體維持至階段Ⅲ,主要依附于高度、較高韌性城市周邊,在區域以東呈連片分布,以旅游發展空間大、前景廣的二、三線城市為主,“十二五”旅游發展規劃要求旅游業轉向內涵式發展,做到速度、結構、質量、效益相結合,“十三五”旅游發展規劃亦明確提出要遵循綠色協調、創新驅動原則,強化區域空間合作和旅游城市群建設,這符合韌性發展目標,區域系統韌性發展整體利好。④較高韌性城市在階段Ⅰ、Ⅱ空間格局穩定,與中度韌性城市關聯分布,以旅游發展經濟條件優良、社會積累穩定和環境質量良好的城市為主,如南京、蘇州、杭州等。該層級城市在階段Ⅲ略有減少,根據適應性循環理論對系統發展階段的劃分[12],可能由于旅游發展逐步向成熟飽和階段邁進,系統內外供求矛盾愈加復雜且突出,加之受2020年新冠疫情沖擊,系統韌性減弱。⑤高度韌性城市只有上海,上海在旅游地社會—生態系統韌性建設方面具有示范效應,但高度的社會流動性、開放性、復雜性和異質性等特征導致上海面臨更嚴峻的風險挑戰。

圖3 2006—2020年長三角城市群旅游地社會—生態系統韌性空間分布格局Fig.3 Spatial pattern of socio-ecological system resilience of tourist destinations in the Yangtze River Delta urban agglomeration from 2006 to 2020

2.2 韌性LISA時空動態演化特征分析

2.2.1 LISA時間路徑分析 根據式(1)及Moran′s I散點圖上城市坐標的變化情況,計算長三角城市群旅游地社會—生態系統韌性LISA時間路徑的相對長度、彎曲度和移動方向,并采用自然間斷點分級法將相對長度和彎曲度均劃分為低、較低、較高、高4個等級(圖4a、圖4b),級別越高,反映局部空間結構的動態性和波動性越大。

圖4 長三角城市群旅游地社會—生態系統韌性LISA時間路徑的相對長度、彎曲度和移動方向Fig.4 Spatial distribution of relative length,curvature and moving direction of LISA time path of socio-ecological system resilience of tourist destinations in the Yangtze River Delta urban agglomeration

1)長三角城市群旅游地社會—生態系統韌性相對長度均值為1.00,低于均值的城市占比77.78%,路徑長度極差較小,整體空間結構的穩定性較強。相對長度自西南部向東北部升高,說明東北部旅游地社會—生態系統韌性空間結構不如西南部穩定,可能緣于東北部城市旅游經濟更活躍、社會流動性更高、生態環境擾動源更多。具體看,高相對長度(1.68~4.18)城市包括南通和鹽城,較高相對長度(1.03~<1.68)城市包括上海、蘇州和安慶,較低相對長度(0.69~<1.03)城市包括杭州、嘉興、滁州和江蘇省大部分城市,低相對長度(0.37~<0.69)城市數量最多,在浙、皖呈連片分布。

2)長三角城市群旅游地社會—生態系統韌性彎曲度的空間分布格局與相對長度的空間特征大致相同,整體表現為較穩定的局部空間依賴方向和增長過程。彎曲度數值越大,說明系統韌性的時空依賴效應越強,增長過程的波動性更劇烈,更易受外界干擾,發展持續性不足。具體看,高彎曲度(24.38~60.79)城市包括南通和鹽城,較高彎曲度(14.94~<24.38)城市有上海、蘇州和安慶,低彎曲度(5.35~<10.03)城市在浙、皖廣泛分布,其他城市則為較低彎曲度(10.03~<14.94)。

3)LISA時間路徑移動方向能有效刻畫地理要素空間演化所表現的空間整合特征,通過對比2006年和2020年Moran′s I散點圖上城市坐標判斷各市LISA時間路徑遷移方向(圖4c)。0°~<90°為區域系統韌性協同正向增長,270°~<360°為區域系統韌性協同負向增長,90°~<180°和180°~<270°為區域系統韌性反向增長。具體看,系統韌性協同增長的城市有11個,占40.74%,說明長三角城市群旅游地社會—生態系統韌性空間格局演化的空間整合性不強,表現為“以競爭為主導,協同共存”的空間分異格局。其中,系統韌性協同正向增長的城市有合肥、蕪湖、嘉興和金華,說明這些城市旅游地社會—生態系統韌性發展的可持續性較強,潛力較大;協同負向增長的城市有南京、蘇州、南通、杭州、湖州、舟山和安慶,呈現出協同低速增長的特點,亟待探索新的旅游韌性協同增長機制;其余城市則表現為反向增長趨勢。

2.2.2 LISA時空躍遷分析 通過Moran′s I散點圖及式(2)、式(3)計算系統韌性時空流動系數F和時空凝聚系數C,得到長三角城市群旅游地社會—生態系統韌性局部空間關聯類型的時空轉移概率和演化特征(表3)。研究期內,Type0類型為占比最高的躍遷類型,在2006—2010年、2011—2015年、2016—2020年占比分別為91.7%、91.7%、88.0%,說明系統韌性未產生顯著的類型轉移,空間格局穩定且具有較強轉移惰性和空間鎖定特征;Type1類型在三時段的轉移概率分別為1.9%、3.7%、5.6%,Type2類型的轉移概率分別為6.4%、4.6%、6.5%,二者的轉移概率較低,但整體呈上升趨勢,說明長三角城市群旅游地社會—生態系統韌性的局部時空關聯類型間存在轉移可能性且趨勢利好;Type3類型在三時段的轉移概率均為0,表明系統韌性發生跳躍轉移的可能性很小,空間凝聚性很強,且短期難以出現較大突破。此外,在三時段中,時空流動系數F分別為0.083、0.083和0.120,總體較低但呈微弱增長趨勢,時空凝聚系數C分別為0.917、0.917和0.880,總體較高且呈小幅下降趨勢,進一步說明長三角城市群旅游地社會—生態系統韌性具有很強的轉移惰性,但其高度的空間格局鎖定性和路徑依賴性亦表現出減弱的可能。

表3 長三角城市群旅游地社會—生態系統韌性Local Moran′s I時空躍遷矩陣Table 3 Transition probability matrix of Local Moran′s I for socio-ecological system resilience of tourist destinations in the Yangtze River Delta urban agglomeration

3 長三角城市群旅游地社會—生態系統韌性驅動因素分析

3.1 驅動因素選取

復合系統韌性體系通常由社會、經濟、生態、治理、文化等不同維度構成[3],參考韌性影響因素相關研究[27,30,31,38,39],同時結合數據可得性,本文從社會、經濟、生態、治理和技術5個維度選取驅動因素:社會維度選擇勞動力供給度(X1),即第三產業從業人員數量(萬人)表征[30],穩定的旅游業人力資源供給能增強防范風險的能力;經濟維度選擇數字經濟發展水平(X2),由百人互聯網寬帶接入用戶數、軟件業從業人員占總體比重、人均電信業務總量、百人移動電話用戶數的加權綜合指數表征[38],數字經濟展現的強大優勢為增強經濟韌性[39]及旅游信息化發展提供了有力支撐;生態維度選擇氣候環境質量(X3),即PM2.5(μg/m3)表征,氣候環境變化會影響旅游業脆弱性和韌性[26];治理維度選擇政府支持力度(X4),即財政支出占GDP的比重(%)表征[16,31],政府針對旅游業的適度計劃和干預將影響其韌性;技術維度選擇技術創新能力(X5),即專利授權量(件)表征[15,31],技術創新是創造旅游業靈活性的主要力量。上述驅動因素的方差膨脹因子(VIF)值低于7.5,不存在多重共線性問題。

3.2 因子探測分析

運用地理探測器對2006年、2013年和2020年各驅動因素對長三角城市群旅游地社會—生態系統韌性的影響程度進行探測分析(表4)。①X1(勞動力供給度)對系統韌性的影響較大,3個時間節點的q值分別為0.712 2、0.873 3和0.902 7,解釋力呈上升趨勢,說明人力資源不僅是提高生產力的關鍵,亦是提升系統韌性水平的重要因素,穩定、充分且高質量的勞動力資源可為系統應對外部干擾與危機提供有力支撐,應加大旅游業人才培養力度,儲備高粘性、高質量、高抗性的人才力量。②X2(數字經濟發展水平)在3個時間節點的q值分別為0.723 9、0.651 6和0.746 9,解釋力呈“V”形上升趨勢,數字經濟作為一種新經濟形態,為疫情影響下旅游產業數字化、虛擬旅游發展、旅游信息化建設的重新定位提供了重要方向。③X3(氣候環境質量)對系統韌性的影響最小,3個時間節點的q值分別為0.375 3、0.269 6和0.230 5,解釋力呈下降趨勢,對系統韌性解釋力不足,但近年來,頻發的極端自然災害對旅游業造成嚴重打擊,對旅游系統韌性產生強烈擾動,應重視氣候環境的影響,加大生態環境保護力度,強化旅游綠色可持續發展能力。④X4(政府支持力度)在3個時間節點的q值分別為0.375 2、0.430 6和0.323 0,解釋力先升后降,其中2020年q值較低,其原因可能是新冠疫情的突襲具有未知性、突發性、全球性、復雜性、長期性等特點,政府的反應速度和應對能力難以抵抗強烈的外部危機干擾。因此,政府應提高旅游業危機常態化管理能力,加大對疫情下旅游業的政策支持力度。⑤X5(技術創新能力)對系統韌性的影響較大,3個時間節點的q值分別為0.827 0、0.734 4和0.917 3,解釋力呈波動上升趨勢,說明技術創新是提高旅游業適應性、靈活性和成長性的重要力量,長三角地區是創新優勢最強的區域之一,專利數和研發經費支出約占全國1/3,各市應保持技術創新優勢,進一步挖掘技術創新能力,積極通過技術變革提升系統韌性水平。

表4 長三角城市群旅游地社會—生態系統韌性驅動因素探測結果Table 4 Detection results of driving factors for socio-ecological system resilience of tourist destinations in the Yangtze River Delta urban agglomeration

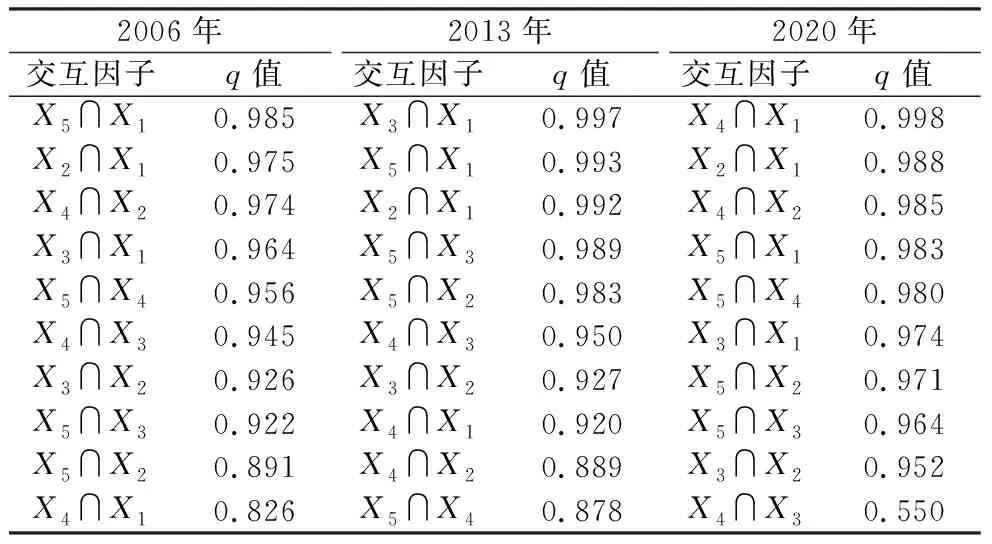

3.3 交互探測分析

因子交互探測結果表明,雙因子交互作用的q值均大于單因子,屬于雙因子增強類型,說明因子對旅游地社會—生態系統韌性水平具有協同作用。由表5可知,2006年X5與X1交互作用q值最大(0.985),原因是穩定且高質量的人才力量有利于科學技術創新與進步,科技事業的發展又需要吸納更多人力資源,二者相互作用下顯著增強了對系統韌性的解釋力;2013年X3與X1交互作用q值最高(0.997),說明氣候環境質量與旅游業勞動力供給度的相互作用對系統韌性的解釋力最大;2020年X4與X1交互作用q值(0.998)最高,可能的原因是新冠疫情侵擾下,政府通過人才鼓勵政策、發放人才補貼等形式對旅游業進行扶持與適度干預,有利于保障旅游業人力資源,減少人才流失,另一方面,旅游業勞動力在維持旅游企業正常運轉的同時也有助于減緩政府工作壓力,政府干預與勞動力支持的雙重作用增強了對系統韌性的解釋效力。顯然,X1在3個時間截面均為主導交互因子之一,進一步說明人力資本作為主要生產要素和社會財富在助推系統韌性方面具有重要作用。此外,除2020年X4與X3交互作用q值為0.550外,不同雙因子在3個時間截面交互作用q值均大于0.826,說明各因子之間存在密切的相關性,交互因子作用對長三角城市群旅游地社會—生態系統韌性具有高度解釋力且影響效應顯著。

表5 長三角城市群旅游地社會—生態系統韌性驅動因素交互探測結果Table 5 Interactive detection results of driving factors for socio-ecological system resilience of tourist destinations in the Yangtze River Delta urban agglomeration

4 結論與討論

4.1 結論

本研究在測算2006—2020年長三角城市群旅游地社會—生態系統韌性指數的基礎上,揭示了旅游地社會—生態系統韌性的時空躍遷特征與驅動因素,主要結論如下:①研究期內長三角城市群旅游地社會—生態系統韌性基本呈現穩步增長態勢,并存在顯著的空間集聚性,韌性提升空間較大,城市群整體呈現出以上海為極核的“一極獨大、東部趨增、西部低平”的韌性空間分異格局,進一步突出了統籌區域城市群旅游韌性協調共進的重要性。②系統韌性的整體空間結構與局部空間依賴方向具有較強的穩定性,空間格局演化的空間整合性不強,呈現“以競爭為主導,協同共存”態勢。系統韌性在時空躍遷方面未產生顯著的類型轉移,具有較強轉移惰性和空間鎖定特性,且短期難以有較大突破,長三角城市群亟待探索新的旅游韌性協同增長機制,增強城市間的空間溢出效應。③勞動力供給度、技術創新能力、數字經濟發展水平對系統韌性影響較大,解釋力總體呈上升趨勢,政府支持力度和氣候環境質量對系統韌性影響較小,解釋力呈下降態勢。因子間交互作用對系統韌性具有顯著增強效應,勞動力供給度分別與技術創新能力、氣候環境質量、政府支持力度的交互影響效應較強,對系統韌性產生較大邊際影響。

4.2 討論

長三角城市群旅游地社會—生態系統韌性研究對于強化城市群旅游治理水平和風險防控能力,打造高質量、強韌性城市旅游發展示范區具有顯著意義。首先,本文聚焦于旅游資源豐富、游客到訪頻率高、社會異質性強、人口流動速度快、外部因素多變的典型區域——長三角城市群,豐富了關于城市群旅游韌性的普遍適用性研究。其次,研究注重對旅游地社會—經濟—生態系統綜合維度的整體韌性分析,有利于從全局視角統籌和對比長三角城市群不同城市旅游地系統韌性的發展特征,從而推進區域旅游韌性的協調共進與可持續發展。此外,本文綜合多種地理學方法,精細刻畫并揭示了區域旅游地系統韌性的時空動態演變特征和空間異質性,有利于識別和比較不同城市應對危機時反應的差異性和滯后性,明晰了擾動風險在城市旅游地的空間過程及未來長三角城市群旅游地社會—生態系統韌性的改進方向。最后,通過對長三角城市群系統韌性驅動因素的探測分析,為提出旅游地系統韌性適應性管理機制和實現旅游可持續發展提供了科學依據。

但由于系統韌性是一個涉及社會、經濟、自然、文化和治理等多方面要素的綜合命題,當前研究仍缺少權威的測度指標體系,因此,如何更全面、多維地評估旅游地社會—生態系統韌性仍是今后研究的重點。其次,本文雖在已有研究基礎上盡可能延長了研究周期,但當前時間周期仍難以結合適應性循環理論對長三角城市群旅游地社會—生態系統韌性的發展階段進行劃分,不利于對系統韌性發展脈絡的整體把握和適應性管理機制的提出,未來研究將進一步延長研究周期,細化韌性發展的階段特征,以期為打造韌性旅游城市提出重要的建議參考。最后,隨著旅游業迅速發展和社會基礎設施日漸完善,城市旅游地之間的關聯與流動更緊密、頻繁,由人流、物流、信息流、交通流等帶動的物質能量交換和轉移令城市旅游目的地之間、旅游客源地與旅游目的地之間形成了錯綜復雜的關系網絡,這種內部關聯性與流動性是否會對旅游地社會—生態系統韌性產生影響、怎樣影響以及影響結果如何,是未來值得進一步探索和深化的問題。由于大數據技術的應用重塑了旅游“流空間”并為探析城市旅游地之間的關聯特征帶來新機遇,未來應加強大數據應用,量化城市旅游目的地之間、旅游客源地與目的地之間的內部關聯性及對韌性的影響機制,并揭示此影響的空間過程和區域適應性,由此進一步拓展旅游地社會—生態系統韌性的研究范疇,以期為提升城市旅游業風險防控能力和韌性水平提供更全面的措施建議,推動旅游可持續發展。