中國城市群經濟韌性時空演變及障礙因子分析

何 志 浩,張 學 波,2*,盧 冰 坤,吳 江 楠,付 文 碩

(1.曲阜師范大學地理與旅游學院,山東 日照 276800;2.曲阜師范大學黃河生態研究院,山東 曲阜 273100)

0 引言

近年來,自然災害、公共衛生、地緣沖突等重大事件對中國經濟產生了猛烈沖擊,但中國經濟穩中向好的運行態勢并未改變,證明了中國經濟較強的韌性[1]。在百年未有之大變局、外部風險加劇以及不確定性成為常態的復雜背景下,中國經濟韌性需要進一步提升。作為中國經濟高質量發展的重要引擎和構建新發展格局“主力軍中的排頭兵”,城市群是加快建設強大而有韌性的雙循環格局的重要載體,是中國經濟高質量發展的重要動力來源,也是提升中國經濟韌性的關鍵[2]。研究城市群經濟韌性及其障礙因子可為提升中國及區域整體抗風險能力、促進區域穩定均衡發展提供重要參考。

區域經濟韌性是近年來國內外學術界研究的熱點:①在經濟韌性的理論研究方面,嘗試界定區域經濟韌性的概念[3-5]并探討經濟韌性的研究框架[6]等重點問題,當前由抵抗力、恢復力、調整力和適應力4個維度構成經濟韌性的內涵得到了較一致認可[7],其中,適應力是當前定量測度的難點,仍有待突破[8],但由于不同外部沖擊背景下經濟層面相關數據的變化規律與程度不同[9],有學者將區域經濟韌性簡化為區域對外部沖擊的抵抗力和恢復力。②在區域經濟韌性定量測度方面,多采用核心變量的經濟周期模型法和偏離—份額法進行測度[10-15],但核心變量法在體現韌性概念的不同維度和全面性上稍顯不足。因此,學者通過構建綜合指標體系評價區域經濟韌性[2,16-18],或利用計量模型測算經濟韌性[19]。③在經濟韌性的影響因素方面,已有研究表明,產業結構[20]、科技創新[21]、人力資本[22]和社會文化[23-25]等因素會不同程度地影響區域經濟韌性,并普遍認為產業結構是影響區域經濟韌性的關鍵因素[26,27]。綜上,現有區域經濟韌性相關研究已取得豐碩成果,雖然在定量測度方法上仍存在爭議,但一致認為,應根據不同類型的外部沖擊采用不同的研究方法測度區域經濟韌性,構建指標體系時,還應契合研究對象的特點和實際情況。

目前城市群經濟韌性的研究重點強調以金融危機為背景的經濟層面的指標,對自然災害、新冠疫情等情境下區域經濟系統運行有基礎保障性作用的社會建設水平、基礎設施等方面的指標重視相對不足;另外,大多研究將城市作為城市群的基本單位,在測算每個城市經濟韌性后聚合至城市群層面,未能充分體現城市群的整體性;此外,盡管城市群經濟韌性定量研究的深度和廣度不斷拓展,但對中國多個城市群長時段經濟韌性的時空格局演變特征及障礙因子的探討仍有待深化。鑒于此,本文選取中國11個城市群為研究對象,構建體現城市群特點的經濟韌性綜合評價指標體系,定量分析2009—2019年各城市群經濟韌性、時空演變特征及演進趨勢,進而分析其經濟韌性的障礙因子,以期為制定中國城市群經濟韌性提升對策提供理論依據。

1 評價指標體系構建與數據方法

1.1 城市群經濟韌性評價指標體系構建

根據Martin等的研究,經濟韌性包括抵抗力、恢復力、調整力和適應力四方面[7,10],由于抵抗力與恢復力、調整力與適應力之間具有較強的關聯性,指標選取時較難分離,故分別合并為抵御恢復能力和適應調整能力兩個維度;另外,創新能突破路徑鎖定[28],結合中國經濟進入新常態,強調高質量發展,大量城市經濟發展面臨巨大的轉型壓力,本文提出城市群經濟韌性的第3個維度“創新轉型能力”。參考已有研究[12,13,16,17,20-23,29-33],結合中國城市群發展實際,同時考慮指標的全面性、可比性、可獲得性等原則,從上述3個維度出發,構建包含21個指標的中國城市群經濟韌性綜合評價指標體系(表1)。①抵御恢復能力維度。城市群經濟發展水平越高、產業結構越合理、多中心化程度越高,并且預警能力、疏散安置能力、社會保障能力以及企業、居民風險抵抗能力越強,城市群經濟系統的抵御恢復能力越強,失業率越高說明城市群經濟面對風險時受的沖擊越大,進出口總額與GDP之比越大意味著城市群越容易受外界沖擊(如中美貿易戰、新冠疫情等)的影響,從而不利于城市群經濟韌性的提升[2]。②適應調整能力維度。多樣化的產業結構、財政的高度支持、雄厚的金融資本、完善的基礎設施以及充足的組織型人才增強了城市群經濟系統在遭遇沖擊之后適應調整新環境的能力。③創新轉型能力維度。利用外資水平越高、產業結構越高級以及創新投入水平、科技創新潛力、經濟發展資金潛力越大,越能正向促進城市群經濟系統的創新轉型能力提升。

表1 城市群經濟韌性綜合評價指標體系Table 1 Comprehensive evaluation index system of economic resilience of urban agglomerations

相比已有研究,本文增加了反映城市群特點和社會建設水平等方面的指標。其中,城市群空間結構是城市群內的要素、資源以及社會經濟活動在市域尺度上的分布與組合狀態,合理的城市群空間結構對提高城市群空間優化配置和一體化水平具有重要意義[34]。伴隨區域經濟發展水平的提高,城市群空間結構必然經歷由單中心向多中心演化的過程,且城市群內部城市之間聯系日益緊密,合作與分工不斷深化,使城市群結構和功能不斷發展和完善[35,36]。相比單中心結構,多中心空間結構引導人口流動和產業結構在空間上的合理布局,不僅帶動要素或資源向城市集聚,經濟活動也在城市間重新分布,對區域一體化發展、經濟績效及社會群體的生活形式均產生一定的正向影響。因此,在全球外部環境不確定性加大的復雜背景下,構建多中心空間結構網絡可以提高區域經濟系統應對外部沖擊的抵御恢復能力,從而提升區域經濟韌性[36,37]。

考慮到城市群包含城市的數量、行政等級、轄區面積等差異,設計的指標按需采用均量指標或比例指標[38]。部分指標通過二次計算獲得,如泰爾指數的計算方式參見文獻[39],衛生、社會保險和社會福利業從業人數占比,信息傳輸、計算機服務和軟件業從業人數占比,公共管理與社會組織從業人數占比用上述行業從業人數與年末從業人數比值衡量。考慮到部分城市群沒有水運基礎,機場和高鐵站在各城市的分布數量有限且相關數據不易收集,因此,參考文獻[40],交通基礎設施采用道路面積占行政區域面積比重衡量,參考文獻[41],通信基礎設施采用每萬人年末移動電話用戶數衡量。

1.2 研究方法

1.2.1 城市群經濟韌性測度方法 本文運用熵值法測度中國11個城市群的經濟韌性,首先對指標層的原始數據xij進行極差標準化,然后利用信息熵對各指標進行賦權,最后通過加權求和計算得到經濟韌性,公式詳見文獻[42]。

1.2.2 城市群空間結構測度方法 本文使用首位度S(式(1))測度城市群的空間結構,值越小,表示城市群內部的人口越分散,城市群內部越趨于多中心化發展;值越大,表示人口越趨向首位城市集中,城市群內部越趨于單中心化發展。首位度測度主要包括兩城市指數法、四城市指數法和十一城市指數法,其中,四城市和十一城市指數法較前者更全面,但十一城市指數受限于城市群內部的城市數量,因此,本文采取四城市指數法。

S=P1/(P2+P3+P4)

(1)

式中:Pi為第i(i=1,2,3,4)位城市的人口規模。

1.2.3 核密度分析 核密度分析是一種非參數估計方法,其擬合分布結果更可信[43]。因此,本文采用常用的高斯核函數對城市群總體經濟韌性的時序演變趨勢進行分析,通過核密度曲線波峰高度、寬度以及數量等特征反映城市群經濟韌性的增長情況、差異大小和多極化趨勢等[44]。

1.2.4 重心—標準差橢圓分析方法 標準差橢圓可用于揭示地理要素的集中或離散趨勢以及方向分布,包括橢圓方向、長軸、短軸、方位角和重心等要素[45]。本文采用重心—標準差橢圓分析城市群經濟韌性的空間格局及動態演進過程,計算公式詳見文獻[46]。

1.2.5 障礙度模型 在測度2009—2019年中國11個城市群經濟韌性的基礎上,引入障礙度模型對城市群經濟韌性的準則層以及具體指標進行障礙度測算并進行排序,以確定各障礙因素對城市群經濟韌性的影響程度,進而篩選關鍵障礙因子。計算公式為:

(2)

Iij=1-Yij

(3)

式中:yij為指標對城市群經濟韌性的障礙度,Iij為指標偏離度,Fij為因子貢獻度,Yij為指標權重值。

1.3 研究區域與數據

當前,中國城市群建設穩步推進,已基本形成“19+2”的城市群發展格局,考慮經濟規模以及在區域經濟發展戰略中的重要性,本文重點研究主體部分分布在胡煥庸線以東以及坐落在“兩橫三縱”城市化戰略格局重要節點上的11個城市群,具體包括珠三角、京津冀、長三角、山東半島、海峽西岸、哈長、遼中南、中原、成渝、關中平原和長江中游城市群。這11個城市群承載了全國60%以上的人口并貢獻了70%以上的經濟產出,是中國經濟發展中最具活力和潛力的城市群。基于數據的可獲取性和連續性,選取11個城市群中171個地級以上城市作為研究樣本。2008年全球金融危機對中國城市發展的影響在當年第三季度開始顯現,具有一定程度的時滯性[32]。基于此,本文以2009—2019年為研究時段,數據主要來源于2010—2020年《中國城市統計年鑒》《上海統計年鑒》《山東統計年鑒》《江蘇統計年鑒》《河北統計年鑒》等省市統計年鑒以及政府官方網站。

2 城市群經濟韌性時空演變分析

2.1 城市群經濟韌性的時序演變

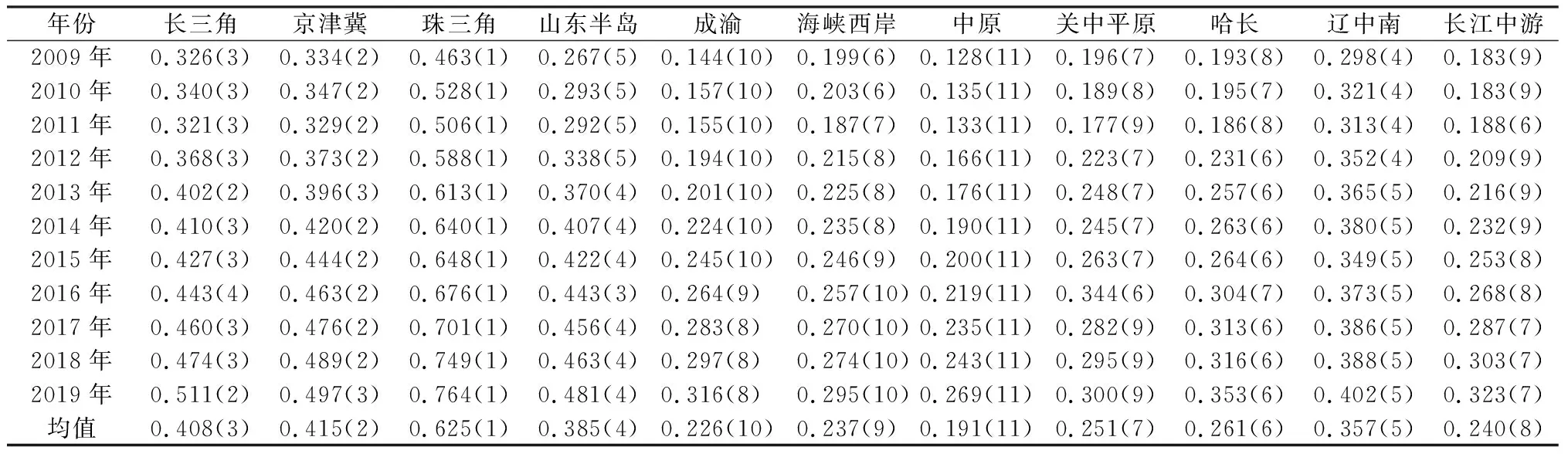

研究所選的11個城市群經濟韌性水平整體不高但呈上升態勢,經濟韌性均值由2009年的0.248升至2019年的0.410(表2),年均增長5.93%,但2019年僅有珠三角、京津冀、長三角和山東半島城市群的經濟韌性高于所選城市群的平均水平,表明所選城市群整體經濟韌性仍有較大提升空間。各城市群經濟韌性年均值排序由高到低依次為珠三角、京津冀、長三角、山東半島、遼中南、哈長、關中平原、長江中游、海峽西岸、成渝、中原。珠三角城市群作為我國產業改革的先鋒,地緣優勢明顯,營商環境優越,城市經濟活力、科創能力強,故珠三角城市群的經濟韌性水平比其他城市群高;京津冀城市群中北京和天津各類資源豐富,經濟韌性強勁,但河北偏弱,故整體經濟韌性低于珠三角;長三角城市群與京津冀類似,上海、江蘇和浙江總體經濟韌性較高,但安徽偏弱;山東半島城市群作為我國新舊動能轉換的戰略試驗區,通過產業轉型升級促進區域經濟協調發展,加上近年來生態宜居城市的建設,青島、日照等地區第三產業快速發展,其經濟韌性持續增強;近些年東北地區經濟發展緩慢,過度依賴重工業發展,產業結構單一,政府公共財政收入不足,城市基礎設施建設落后等問題對遼中南和哈長城市群經濟韌性提升產生很大影響;成渝城市群的重慶和成都發展勢頭強勁,但其他城市與重慶和成都的差距顯著,導致城市群內發展極不協調,存在斷層現象,不利于城市群整體經濟韌性的提升;關中平原和長江中游城市群也存在類似情況,西安、武漢、長沙3個省會城市資源集中,導致區域經濟發展極不均衡;海峽西岸城市群的主導產業為制造業,產業技術水平整體偏低,人才向珠三角等發達地區流失嚴重,加之地區經濟發展不均衡,內陸及山區城市經濟發展遲緩等問題,使其整體經濟韌性偏低;中原城市群以農業型城市和傳統工業城市為主的經濟發展模式導致城市群經濟發展緩慢,且城市間真正的功能、融合關系尚未形成,城市間合作深度不夠,城市基礎設施建設滯后于人口和區域發展等問題嚴峻,導致其整體經濟韌性較差。

表2 2009—2019年中國11個城市群經濟韌性測度結果及排序Table 2 Economic resilience measurement results and ranking of the 11 urban agglomerations in China from 2009 to 2019

經濟韌性較高的城市群增速相對較慢,經濟韌性較低的城市群增速相對較快。具體看,成渝城市群增幅高達119.12%,從2009年的0.144升至2019年的0.316;中原城市群增幅次之,為110.61%;哈長、山東半島和長江中游城市群增幅處于中等水平,分別為82.56%、80.15%、75.93%;珠三角、長三角、關中平原和京津冀城市群增幅相對較小,分別為65.12%、56.78%、52.85%、48.77%;遼中南城市群增幅最小,為35.02%。其中,成渝和中原城市群得益于國家中部崛起、西部大開發等戰略的持續深入推進,增速略快于東部城市群,一定程度上有助于緩解“東中西”城市群之間經濟韌性的差距。

11個城市群總體經濟韌性的時序演變呈現雙峰分布形態(圖1)。從分布位置看,11個城市群總體經濟韌性的核密度分布曲線向右平移現象明顯,說明總體經濟韌性呈現上升趨勢;從分布形態看,11個城市群總體經濟韌性的核密度分布曲線主峰高度無顯著變化,寬度略有增加,表明經濟韌性的絕對差異有擴大趨勢;從分布延展性看,11個城市群總體核密度分布曲線存在右拖現象,且分布延展性呈收斂趨勢,說明各城市群的經濟韌性提升速度存在較明顯的差異,經濟韌性較高的城市群提升速度較慢,經濟韌性較低的城市群提升速度較快;從極化特征看,11個城市群總體核密度分布曲線始終由一個主峰和一個側峰組成,表明城市群之間出現了一定的梯度效應,呈現出兩極分化趨勢。

從城市群經濟韌性各維度看,2009—2019年11個城市群經濟系統的抵御恢復能力、適應調整能力和創新轉型能力總體呈上升趨勢。其中,抵御恢復能力指數均值由2009年的0.262升至2019年的0.402,年均增長4.91%;適應調整能力指數均值由2009年的0.226升至2019年的0.418,年均增長7.75%;創新轉型能力指數均值由2009年的0.262升至2019年的0.407,年均增長5.05%。究其原因,一方面2008年金融危機爆發后,中國結合國際國內經濟形勢變化,積極將經濟以外循環主導向依靠內循環驅動轉換,城市群作為對內開放發展的重要載體,交通、信息等基礎建設與投資力度空前,極大提升了城市群交通運輸能力與效率,促進了城市群內部要素的流動,增強了城市群內部的經濟聯系度,為城市群經濟系統應對外部沖擊提供了良好基礎,同時也使城市群經濟系統的適應調整能力不斷增強;另一方面,城市群作為區域創新發展的主陣地,政府通過加大科技創新經費投入,優化創新資源配置,促進科技創新成果轉化等措施,加上近些年科教興國戰略、人才強國戰略和創新驅動發展戰略的深入實施,其創新發展水平逐漸提升,進而增強城市群經濟系統的創新轉型能力。

2.2 城市群經濟韌性的空間格局演變

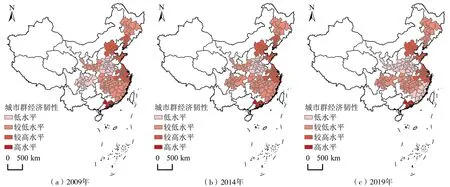

為進一步分析11個城市群經濟韌性的空間演變格局,選取2009年、2014年、2019年為時間節點,采用自然斷點法將城市群經濟韌性水平劃分成低、較低、較高、高4種類型并進行可視化(圖2)。可以看出,中國11個城市群經濟韌性空間分異特征較顯著,沿海城市群經濟韌性總體高于內陸城市群。2009年高水平城市群僅有珠三角,較高水平城市群包括京津冀、長三角、遼中南和山東半島,較低水平城市群有海峽西岸、哈長、關中平原和長江中游,低水平城市群有成渝和中原;2014年僅成渝城市群經濟韌性有所提升,由低水平升為較低水平;2019年11個城市群經濟韌性空間分異格局較2014年有所變化,較高水平和較低水平城市群數量減少,低水平城市群數量增加,具體表現為遼中南城市群由較高水平降為較低水平,海峽西岸和關中平原城市群由較低水平降為低水平。

注:基于自然資源部標準地圖服務網站審圖號為GS(2020)4619號的標準地圖制作,底圖無修改,下同。圖2 2009—2019年11個城市群經濟韌性空間演變Fig.2 Spatial evolution of economic resilience of the 11 urban agglomerations from 2009 to 2019

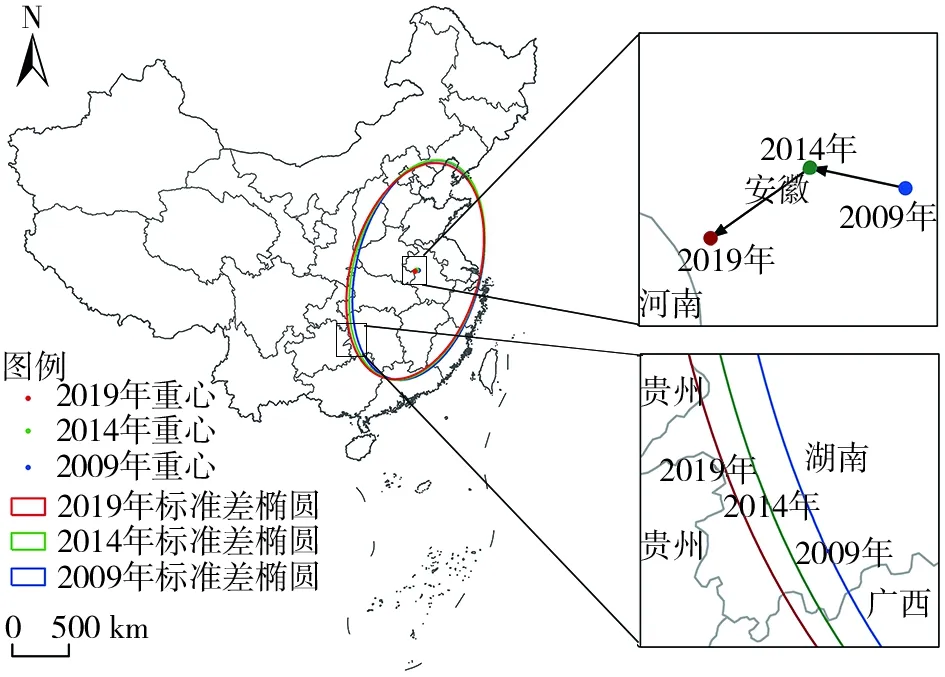

為進一步探索11個城市群經濟韌性的空間動態演進過程,利用ArcGIS 10.8軟件對2009—2019年城市群經濟韌性進行重心—標準差橢圓分析(圖3)。城市群經濟韌性的重心分布在安徽省六安市和阜陽市境內(115°53′54″E~116°13′20″E,32°24′35″N~32°29′12″N),重心移動軌跡呈現沿西北—西南階段性遷移特征,整體移動方向為由東北向西南,說明研究期內中國西部和南部地區城市群經濟韌性提升速度高于東部和北部地區城市群平均水平;橢圓面積擴大近3萬km2,說明城市群經濟韌性存在空間擴散趨勢;研究期內城市群經濟韌性標準差橢圓呈現東北—西南向空間分布格局,且基本覆蓋了城市群大部分區域;方位角呈逐漸擴大態勢,說明城市群整體經濟韌性為順時針不斷偏移的趨勢;標準差橢圓的長半軸從2009年的996.08 km增至2014年的1 000.88 km,再縮至2019年的986.86 km,表明城市群經濟韌性在東北—西南方向的空間演化暫不穩定;標準差橢圓的短半軸不斷變長,由2009年的559.55 km增至2019年的574.45 km,表明城市群經濟韌性在西北—東南方向趨于擴散狀態。

圖3 11個城市群經濟韌性標準差橢圓與重心軌跡Fig.3 Standard deviation ellipse and gravity center trajectory of economic resilience of the 11 urban agglomerations

3 城市群經濟韌性障礙因子分析

運用障礙度模型分析11個城市群經濟韌性的障礙因子,篩選制約城市群經濟韌性提升的關鍵障礙因子。考慮到2009—2019年的數據量較大,僅計算2010年、2013年、2016年和2019年4個時間節點各城市群經濟韌性準則層以及各指標的障礙度。

3.1 城市群經濟韌性準則層障礙度分析

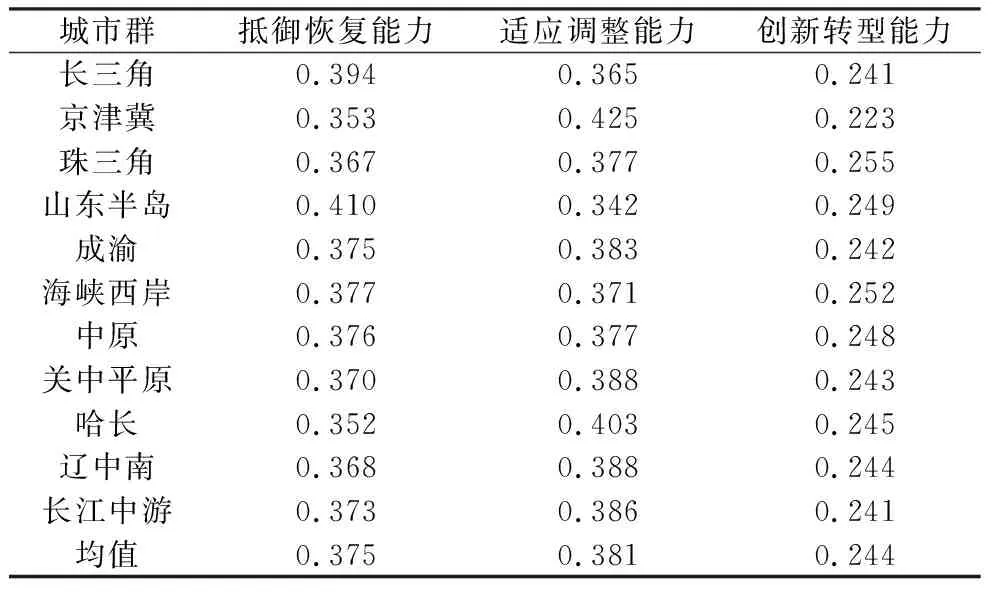

由表3可知,抵御恢復能力、適應調整能力和創新轉型能力障礙度均值分別為0.375、0.381、0.244。具體看,京津冀、珠三角、哈長、遼中南、中原、成渝、關中平原和長江中游8個城市群經濟韌性準則層的障礙度從高到低依次為適應調整能力、抵御恢復能力和創新轉型能力,而長三角、山東半島和海峽西岸3個城市群經濟韌性準則層的障礙度從高到低依次為抵御恢復能力、適應調整能力和創新轉型能力,說明抵御恢復能力和適應調整能力是制約城市群經濟韌性提升的主要因素。

表3 城市群經濟韌性準則層障礙度均值 Table 3 Mean values of barrier degree of economic resilience criterion layer of urban agglomerations

從各準則層分析:①抵御恢復能力層面,障礙度較高的有山東半島、長三角、海峽西岸和中原城市群,均值都在0.375以上,說明上述城市群面對金融危機、公共衛生事件、自然災害等外界因素的沖擊時,經濟系統的抵御、吸收損失并及時恢復的能力相對較弱;②適應調整能力層面,障礙度較高的是京津冀、哈長、遼中南、關中平原、長江中游和成渝城市群,均值都超過0.381,表明適應調整能力相對不足是制約這些城市群經濟韌性提升的主要因素;③創新轉型能力層面,其整體障礙度低于其他層面,較高的包括珠三角、山東半島、海峽西岸、中原和哈長城市群,均值都超過0.244,說明這些城市群的經濟系統在遭受外界因素沖擊后,依靠創新探索城市群經濟發展新路徑的能力相對較弱。

3.2 城市群經濟韌性指標層障礙度分析

考慮到指標數量較多,為體現關鍵性,僅列出障礙度排序前五的障礙因子(表4)。統計表4中障礙因子的頻次,發現道路面積占行政區域面積比重(B5)、每萬人擁有公共交通車輛數(A7)、年末人均儲蓄余額(C4)、人均GDP(A1)和信息傳輸、計算機服務和軟件業從業人數占比(A6)5個障礙因子出現的頻次較高,是制約城市群經濟韌性提升的關鍵障礙因子。除年末人均儲蓄余額(C4)外,其余障礙因子均屬于抵御恢復能力和適應調整能力兩個維度,再次印證了抵御恢復能力和適應調整能力是阻礙城市群經濟韌性提升的主要因素。其中,道路面積占行政區域面積比重(B5)、每萬人擁有公共交通車輛數(A7)以及信息傳輸、計算機服務和軟件業從業人數占比(A6)3個障礙因子暴露出城市群在交通、信息和應急方面的基礎設施建設滯后于人口集聚與經濟發展,表明城市群的整體規劃、發展協調機制有待健全;年末人均儲蓄余額(C4)和人均GDP(A1)兩個障礙因子表明城市群應大力發展經濟,同時也暴露出部分地區的城市經濟發展水平存在較大差異,進而形成了城市群內部經濟韌性水平的差異,如京津冀城市群中的河北和長三角城市群中的安徽經濟發展較弱,關中平原、長江中游和成渝城市群中只有西安、武漢、長沙、重慶和成都的經濟發展較強。

表4 城市群經濟韌性指標層前五位障礙因子Table 4 Top five obstacle factors in economic resilience index layer of urban agglomerations

4 結論與討論

本文采用熵值法、核密度估計、重心—標準差橢圓和障礙度模型探討2009—2019年中國11個城市群經濟韌性的時空演化特征及其障礙因子,得出如下結論:①11個城市群整體經濟韌性水平不高,仍存在較大的提升空間,且城市群之間經濟韌性的差異較大,呈現一定的層級格局。②時序層面上,11個城市群經濟韌性總體呈上升趨勢,但各城市群增幅不一,且隨著時間推移,城市群之間經濟韌性的絕對差異呈擴大態勢。③空間層面上,11個城市群經濟韌性空間分異特征較顯著,沿海城市群經濟韌性總體高于內陸城市群;城市群經濟韌性標準差橢圓呈東北—西南格局分布,重心移動軌跡呈現沿西北—西南階段性遷移特征,整體表現出東北—西南方向暫不穩定、西北—東南方向擴散發展的趨勢。④從障礙因子分析看,抵御恢復能力和適應調整能力是制約城市群經濟韌性提升的主要因素,道路面積和公交運輸車輛代表的交通基礎設施狀況,年末人均儲蓄余額和人均GDP代表的金融資本和經濟發展水平,以及信息傳輸、計算機服務和軟件業從業人員代表的信息技術產業發展狀況是制約城市群經濟韌性提升的關鍵障礙因子。

針對上述研究結論,本文提出以下建議:①加強發達城市群與欠發達城市群之間、大城市與中小城市之間的協同發展,結合各自區位優勢、經濟基礎、產業特色等實際情況,充分發揮其吸引投資、創造就業、拉動消費、引領創新的核心功能,建立更高層次、更深化的合作關系,加快形成分工合理、功能互補、協調合作、錯位發展的城市群一體化發展新格局,改善區域經濟發展非均衡空間格局,縮小城市間經濟韌性差距,建立整體性風險防范屏障。②引進和培養信息技術領域人才,大力發展現代信息技術和公共交通,通過提高預警能力和疏散安置能力提升城市群經濟韌性;強化城市群內部基礎設施網絡化、一體化建設,尤其要加快信息基礎設施網絡建設,提升城市群整體的應急響應能力。加強道路交通基礎設施建設,提高城市群內部各層級城市間道路網絡連通的便捷性和可達性;在城市群范圍內統籌安排各種資源,避免資源過度集中,共享發展和建設機會,促進城市群整體經濟發展。

本文結合城市群特點和經濟韌性內涵,使用“均值”和“比例”指標以及反映城市群特點的指標構建城市群經濟韌性綜合評價體系,在數據處理上優先通過各地級市數據進行數理運算獲取城市群整體層面數據,相較于以往通過城市群內所轄地級市的經濟韌性水平簡單匯總后取均值表征城市群經濟韌性水平,本文充分考慮到不同地級市的人口規模、經濟體量等因素,在城市群整體經濟韌性水平測度上實現了優化。以下問題有待深入探討:首先,城市群作為區域經濟發展的關鍵地域,其經濟系統受諸多因素的影響,而構建一個全面、科學、準確的城市群經濟韌性綜合評價指標體系是研究的難點,未來需進一步豐富和完善指標體系,如國家政策、政府行為、企業文化、突發情況應急處理能力等因素對城市群經濟韌性有重要影響,但這些因素難以量化,后續研究期望能有所突破。其次,本研究重點探討了在金融風險、自然災害等相對短期沖擊情境下城市群經濟韌性動態演化及障礙因子,未來可進一步探索在全球經濟收縮等長期持續擾動情境下城市群經濟韌性的時空演化特征。最后,城市群經濟韌性水平一定程度上受其內部結構的影響,城市群一體化水平和內部結構特征對其經濟韌性的影響有待深入研究。