不同尺度下黃河流域城際創新網絡演化及其影響因素分析

張 筱 娟,陳 雯,段 誠,張 雨 萱,張 藍 心

(湖南財政經濟學院經濟學院,湖南 長沙 410205)

0 引言

2016 年習近平總書記對深入推進新型城鎮化建設作出重要指示,指出要“堅持以創新、協調、綠色、開放、共享的新發展理念為引領,促進中國特色新型城鎮化持續健康發展。”黨的十九大報告進一步強調,“必須堅定不移貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念”,其中創新位居新發展理念之首。黃河流域是我國重要的生態保護屏障和經濟發展帶,如今面臨區域經濟發展不平衡、生態環境脆弱、水資源短缺、水環境污染等突出問題[1-4]。為促進黃河流域生態環境建設和高質量發展,2019年9月習近平總書記明確提出將黃河流域生態保護和高質量發展上升為重大國家戰略。在此背景下,研究黃河流域創新網絡演化特征及其影響因素,對提升區域創新水平、促進高質量發展具有重要的現實意義。

近年來,關于區域創新網絡的研究成果頗豐:從研究對象看,涵蓋全國市域[5-9]、長三角[10-16]、京津冀[17,18]、長江經濟帶[19,20]、粵港澳大灣區[21-23]、成渝城市群[24]、長江中游城市群[25,26]等諸多區域,其中以長三角居多;從區域創新衡量指標看,通常采用專利合作申請(授權)數、論文合作數及基于多維度指標構建創新評價指標體系;從研究方法看,引力模型、社會網絡分析(SNA)是測度區域間創新聯系的主流方法,其中SNA的常用指標包括網絡密度、網絡中心性、塊模型以及核心—邊緣結構等,用于分析創新網絡的整體特征、網絡中心性、小世界特性等;從創新聯系影響因素看,主要基于多維鄰近視角選取地理鄰近、經濟鄰近、產業結構鄰近、技術鄰近以及制度鄰近等指標分析其對創新聯系的影響,實證方法主要為QAP回歸分析、負二項回歸模型等。由于研究范圍、指標選取以及實證方法各異,不同影響因素對區域創新聯系的作用仍未達成一致結論。

綜上可知,創新網絡研究涉及的空間尺度較廣泛,多聚焦區域內部城市之間的創新聯系,對區域內部與外部城市之間創新聯系關注不夠,難以揭示事物發展的全貌,且鮮有文獻關注黃河流域的創新網絡聯系。近年來,我國數字經濟發展迅速,數字化情境下創新網絡呈現出創新主體日趨豐富、主體間邊界欠穩定、網絡結構松散化、網絡規模與異質性不斷擴大等特點[27]。有學者認為,信息通信技術的迅速發展使地理因素導致的合作障礙被逐漸破解[28],創新合作對地理鄰近的依賴性減弱,提出“地理不再重要”“地理死亡論”等觀點。因而,需進一步檢驗地理距離對城市間創新聯系的影響。此外,經濟發展水平差異、制度差異等因素對創新聯系的影響也表現出區域異質性。基于此,本研究以黃河流域城市為研究對象,基于區域內部和全國兩種尺度視角,采用專利聯合申請數據,結合社會網絡分析中的網絡密度、網絡中心性等方法探究黃河流域創新空間關聯網絡結構特征及其演化規律,并結合QAP回歸分析方法識別影響黃河流域創新聯系的因素,以期為黃河流域區域一體化建設提供參考。

1 研究區域、方法與數據來源

1.1 研究區概況

黃河流域涵蓋青海、四川、甘肅、寧夏、內蒙古、陜西、山西、河南和山東9個省區,截至2018年底,黃河流域總人口為42 037萬人,約占全國的30%,地區生產總值為238 565.79億元,占比約為26%,但專利申請數和授權數分別為701 178、390 520件,占比同為17%,表明黃河流域整體創新水平偏低。其中,山東的創新能力較強,專利申請數和授權數分別為231 585、132 382件,寧夏、青海的創新能力較弱,專利申請數和授權數均低于10 000件。鑒于黃河僅流經四川北部少數地區,且2014年國務院印發的《關于依托黃金水道推動長江經濟帶發展的指導意見》將四川劃入長江經濟帶,另內蒙古蒙東地區(呼倫貝爾、通遼、赤峰、興安盟、錫林郭勒盟)屬于“東北振興”規劃范圍,本研究中黃河流域涉及范圍不包括四川省及蒙東地區。考慮到區域屬性數據的可獲取性,本文僅選取黃河流域78個地級及以上城市作為研究對象。

1.2 研究方法

社會網絡分析(SNA)是社會學領域較成熟的研究方法之一,近年來,不少學者引入該方法對區域創新、能源消費、國際貿易、人口流動等主題進行研究。本研究借助SNA方法中的網絡密度、網絡中心性探究黃河流域創新網絡結構特性并利用QAP回歸分析其影響因素。①網絡密度,可衡量區域創新網絡中各成員之間的聯系程度,網絡密度越大,說明創新網絡中各成員的聯系越密切。②網絡中心性,用于判別各節點在創新網絡中的中心性程度,通常采用點的度數中心度、中間中心度等指標度量:前者指網絡中與某城市直接相連的其他城市的數量[29],點度中心度越高,說明該城市與其他城市的連線越多,在網絡中處于中心位置;后者測度某節點城市在網絡中對創新資源的控制能力,其值越高,表明對資源的控制程度越強[29]。③QAP回歸分析,用于研究因變量與多個自變量之間的回歸關系,構建模型如下:

R=f(g,e,i,c,s)

(1)

式中:R為因變量,表示創新聯系,g、e、i、c、s為自變量,分別表示地理距離、經濟距離、產業結構距離、科技支出距離和制度距離,用以衡量城市間空間因素、經濟發展水平、產業結構、科技支出以及制度方面的差異。

1.3 數據來源

專利是衡量區域創新的常用指標,包括發明專利、實用新型和外觀設計3種類型,其中發明專利的技術含量最高。結合文獻[6,19]并遵循指標選取的科學性、可獲取性等原則,本研究以發明專利申請數作為創新的代理變量。在中國專利公布公告網站采用Python爬蟲程序檢索專利申請數據,數據收集時間為2021年1月1日—2月26日。由于專利從申請到公開存在18個月左右的時滯,考慮到數據的可獲取性及完整性,本研究僅節選2006年、2012年及2018年3個時間點進行研究。數據處理過程如下:①從數據庫中導出專利申請年份為2006年、2012年和2018年,申請人為2個及以上的發明專利數據;②刪除申請人為個人、個人與單一機構(企業、高校等)的專利數據;③剔除申請人地址不屬于研究區域的專利信息,專利申請人所在地址結合天眼查、企查查、萬象云等渠道進行補充。若某專利存在3位及以上申請人,則采用兩兩交叉的方式,統計兩兩之間的合作關系。將創新主體間的專利合作關系轉化為城市間的創新聯系,以城市為節點,以城市之間的專利合作次數為邊,基于地方和全國視角,分別構建黃河流域內部城際創新網絡以及流域內與流域外部城市(未包含港澳臺)黃河流域—全國城際創新網絡。區域屬性數據來源于2007年、2013年和2019年《中國城市統計年鑒》、相關地級市國民經濟和社會發展統計公報,對缺失數據采用插值法補齊。

2 黃河流域內部城際創新網絡演化特征

2.1 創新網絡規模及密度演化特征

借鑒Bathelt等[30]提出的蜂鳴—通道模型,將黃河流域內部城市之間的創新聯系定義為蜂鳴,與黃河流域外部城市之間的創新聯系定義為通道。采用Ucinet軟件繪制黃河流域內部城際創新網絡,統計網絡密度等指標(表1)。①2006年與黃河流域其他城市建立創新聯系的城市僅占流域內全部城市的29%,絕大部分城市在創新網絡中處于孤立狀態,未能參與黃河流域本地蜂鳴;2012年參與合作創新的城市(占比約85%)不斷增多,網絡規模逐漸壯大;2018年全部城市均參與合作創新,本地蜂鳴程度不斷提升。②從網絡密度看,黃河流域創新網絡密度呈明顯上升趨勢,區域內部創新聯系日益密切。2006年網絡密度值僅為0.013 3,密度值偏低,說明該階段創新網絡稀疏,呈弱連接狀態;2012年密度值增至0.175 5,創新聯系有所強化;2018年密度值達到0.724 6,說明期間區域內創新聯系增多,網絡規模明顯擴張,創新網絡日益密集。

表1 黃河流域內部城際創新網絡特征Table 1 Characteristics of intercity innovation network in the Yellow River Basin

2.2 創新聯系空間分布及等級結構特征

2006年黃河流域內部創新聯系總量排名前八位城市依次為鄭州、安陽、西安、太原、濟南、許昌、咸陽、蘭州,創新聯系總量占比約為74%,上述城市除安陽、許昌、咸陽外,均為省會城市,說明省會是創新網絡中的重要引擎,存在一定輻射效應;2012年創新聯系總量排名前八位的城市依次為青島、濟南、許昌、西安、鄭州、銀川、中衛、太原,以上城市創新聯系總量占比約為64%,其中前四位城市創新聯系總量占比為46%;2018年創新聯系總量排名前八位的城市依次為西安、濟南、鄭州、青島、太原、許昌、西寧、濰坊,創新聯系總量占比降至57%。可見,省會和副省級城市在黃河流域創新網絡中的輻射和帶動作用明顯。

基于城市間的創新聯系量,采用ArcGIS 10.1軟件繪制2006年、2012年和2018年黃河流域內部城際創新網絡,采用自然斷點法將黃河流域城市間的創新聯系劃分為高強度、中等強度和低強度3個等級(圖1)。可以看出,黃河流域創新聯系呈現“東南密集、西北稀疏”的特點,空間分布不均衡,城市創新聯系高、中、低強度的城市對比例依次遞增,呈“金字塔型”的等級結構。2006年黃河流域創新聯系強度總體較弱,創新聯系高強度的城市對為鄭州—安陽,中等強度和低強度城市對基本為與蘭州、太原、西安、鄭州等省會城市建立的較稀疏的創新聯系,少數城市對的創新聯系發生在同省相鄰地市之間,如東營—濰坊等;2012年創新聯系高強度城市對為濟南—許昌,中等強度城市對基本以青島、西安、鄭州、濟南、銀川等省會和副省級城市為中心,低強度城市對比例提升明顯,連線增多;2018年創新網絡更密集,覆蓋范圍更廣,創新聯系高強度的城市對包括西安—西寧、西安—許昌、濟南—濟寧、濟南—青島、鄭州—三門峽、青島—濰坊,中等強度城市對大幅增加,密集分布于東南區域,高強度與中等強度的創新聯系主要發生在同省份內部、省會之間等。

注:基于自然資源部標準地圖服務網站下載的審圖號為GS(2020)4618號標準地圖制作,底圖無修改。圖1 黃河流域內部城際創新網絡Fig.1 Intercity innovation network in the Yellow River Basin

2.3 創新網絡的中心城市及其輻射效應

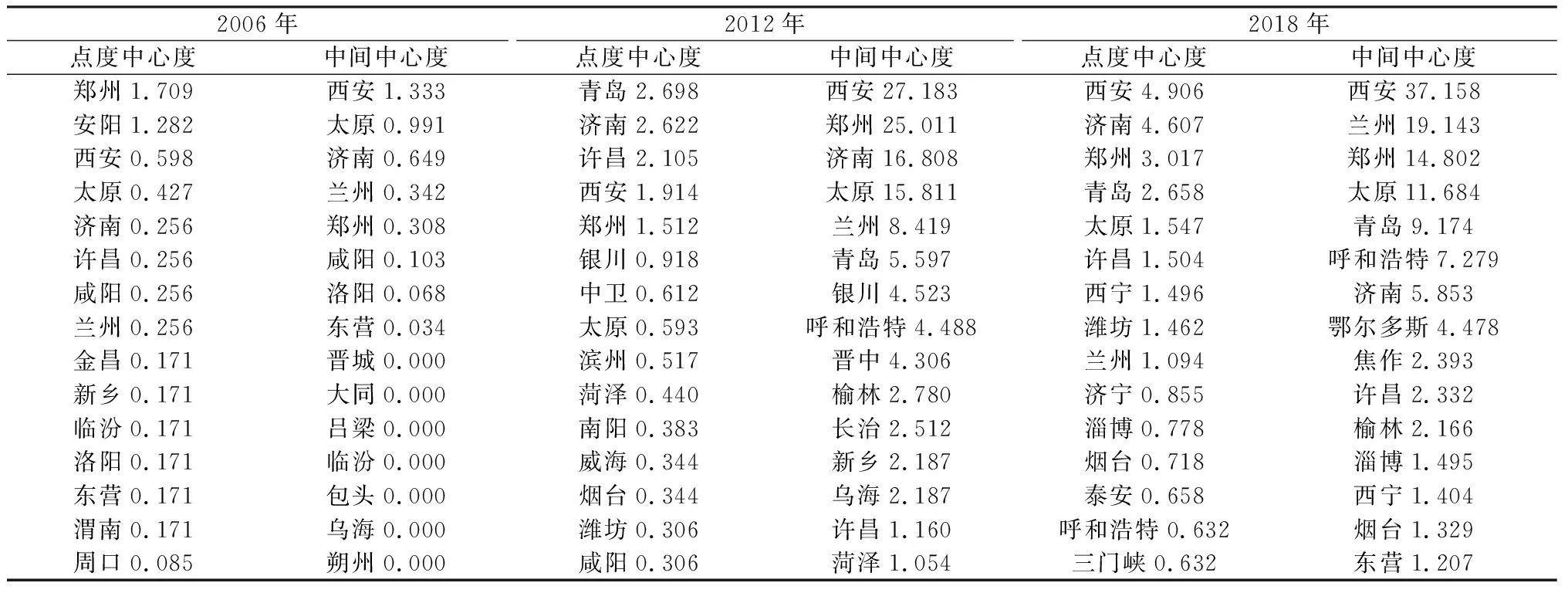

結合點度中心度、中間中心度指標對黃河流域內部城際創新網絡的中心性進行分析,限于篇幅,僅展示各指標排名前15位城市(表2)。可以發現,西安、濟南、鄭州與其他城市的創新聯系較多,在黃河流域內部創新網絡中處于中心位置,其中西安、鄭州在網絡中對創新資源的控制能力較強,扮演中介角色。

表2 黃河流域內部城際創新網絡中心性Table 2 Centrality of intercity innovation network in the Yellow River Basin

從點度中心度看,2006年鄭州的點度中心度最高,居于網絡的中心地位,與其他城市的聯系最多;其次是安陽、西安,在密切黃河流域內部創新聯系中起關鍵作用,安陽主要與省會鄭州產生創新聯系;太原、濟南、蘭州等省會城市也具有較高的中心度。總體而言,中心度較高的城市大多為省會城市、省會鄰近城市,其余絕大部分城市中心度很小甚至為零,說明這些城市相對較封閉,在創新網絡中處于孤立狀態。2012年青島的點度中心度超過鄭州躍居第一,在黃河流域創新網絡中的重要性進一步提升,原因可能在于,在國家創新型城市中,青島的創新能力位居前列,又具有良好的區位優勢;濟南、許昌以及銀川等城市在網絡中的地位有所強化,而鄭州的中心性略有減弱。2018年點度中心度排名前三位的城市依次是西安、濟南和鄭州,西寧、太原、濰坊、蘭州等城市的中心性明顯提升,在網絡中的作用更突出。

從中間中心度看,2006年西安的中間中心度最高,表明西安在黃河流域創新網絡中的控制和支配能力最強,充當網絡的中介;其次為太原、濟南、蘭州、鄭州,是網絡中的關鍵節點。2012年西安的中間中心度穩居第一,在創新網絡中扮演中介和橋梁的角色;鄭州、青島、銀川、呼和浩特等城市的中間中心度明顯提升;中心度排名前8位的城市中,除青島外均為省會城市,說明省會在網絡中的控制和支配能力顯著提升。2018年西安的中間中心度高達37.158,在創新網絡中的支配能力進一步強化,原因可能為,西安作為我國西部地區重要的中心城市,科教智力資源豐富,具有承東啟西、連貫南北的良好區位優勢,同時也是“一帶一路”的關鍵節點。

2.4 創新聯系的地理鄰近效應和等級效應

黃河流域內部城市間的創新聯系表現出由近及遠的接觸式連接、依據城市規模等級進行的等級式連接以及二者相結合的聯系模式。首先,創新聯系表現出明顯的地理鄰近效應。如2006年與鄭州產生創新聯系的城市主要為省內的安陽、許昌、平頂山、新鄉、周口等。地理鄰近性不僅體現在某城市傾向于與省內城市建立創新聯系,鄰省的地級市對其同樣具備吸引作用。此外,創新聯系還存在等級效應,如新鄉、淄博等城市均與本省省會城市建立聯系,且存在地理相鄰關系,與西安建立創新聯系的主要是省內與其鄰近的咸陽、渭南、漢中等以及濟南、太原等省會城市,這從一定程度上印證了Hagerstrand提出的創新空間擴散具有鄰近效應和等級效應的觀點[31]。外省除省會城市外,省會鄰近城市、山東沿海城市也具有一定的吸引力。

2012年城市間創新聯系的鄰近效應與等級效應進一步強化,在合作創新目標城市選擇上,主要偏好于省內鄰市、省內不相鄰地級市、鄰省城市、本省省會、外省省會、外省省會鄰市、山東沿海城市等不同組合。相對而言,創新聯系體量較大的城市輻射效應較明顯,形成以其為核心的放射狀創新網絡,目標城市大多為省內鄰市、本省省會、外省省會、山東沿海城市等類型;創新聯系體量較小的城市創新聯系方式較單一,在目標城市的選擇上較保守,鄰近效應更突出,多傾向于與本省省會、本省鄰市、鄰省地市建立創新聯系,如新鄉、周口、晉城、石嘴山、定西、吳忠、濮陽、包頭、棗莊等城市傾向于與省會、鄰市等省內城市進行合作創新;也有少數城市(如慶陽、臨沂、渭南等)偏好與外省省會、山東沿海城市(青島等)建立跳躍式創新聯系。

2018年城市合作創新目標城市主要偏好于省內、外省省會、外省省會鄰市、鄰省地級市、山東沿海城市等類型,表現出一定的路徑依賴性。以西安為例,主要與外省省會建立創新聯系,同時與省內城市、鄰省省會鄰市、山東沿海城市均建立創新聯系;西寧、太原、許昌、蘭州、呼和浩特等城市的外向度較高,以省外聯系為主;濟南、鄭州、青島、濰坊等城市的創新聯系集中于省內;定西、陽泉、忻州、烏海、漯河、嘉峪關、武威、平涼、酒泉、朔州、烏蘭察布、銅川、慶陽等對外聯系較弱的城市則傾向與省內城市(省會、鄰市)、鄰省省會及其鄰市等建立聯系,且以本省省會城市為主,合作城市間的地理距離相對較短,原因可能在于,省會的創新能級更高,更具輻射力。而對于一般地級城市而言,與鄰近城市合作創新可能承擔的成本和風險更低,也有少數城市選擇與青島等沿海城市建立長距離的創新聯系。

3 黃河流域—全國城際創新網絡演化特征

1)黃河流域跨區域創新合作通道增多,內外部創新聯系稠密化。由黃河流域—全國城際創新網絡統計指標(表3)發現,黃河流域內部與外部城市創新聯系網絡的節點數、網絡邊數均大于黃河流域內部創新網絡對應數值,說明黃河流域城市合作創新的外向度不斷提升。2006年黃河流域內部與外部城市創新網絡的節點數為66個,網絡邊數為92條;2018年節點數和網絡邊數分別增至216個、961條,說明與黃河流域建立創新聯系的城市呈快速增加趨勢。2006年網絡密度值為0.015 9,2018年增至0.211 4,約為2006年的13倍,表明黃河流域與流域外的創新聯系程度不斷增強。

表3 黃河流域—全國城際創新網絡特征Table 3 Characteristics of intercity innovation network between the Yellow River Basin and the whole country

2)北京、上海、深圳等少數城市集中了絕大部分創新流,空間極化現象明顯,黃河流域對外輻散范圍不斷擴大。根據自然斷點法將黃河流域城市與流域外城市間的創新聯系劃分為高強度、中等強度和低強度3個等級,從城市對創新聯系強度看,2006年城市創新聯系高強度(頻次為[10,24])、中等強度(頻次為[4,9])、低強度(頻次為[1,3])城市對占比依次遞增。創新聯系高強度城市對有5組,分別為北京—青島、北京—西安、北京—洛陽、深圳—駐馬店、西安—深圳,僅占城市對總量的5%,但集中了整個創新網絡38%的創新聯系量;創新聯系中等強度城市對包括北京—蘭州、北京—太原、北京—煙臺、深圳—青島、北京—濟南、北京—泰安、西安—沈陽、上海—駐馬店、上海—西安9對城市,高強度和中等強度14對城市占據了50%以上的創新流,說明北京、深圳的極化效應明顯;北京—鄭州、北京—淄博等創新聯系低強度城市對共78組,約占城市對總量的85%,但創新聯系總量占比不及50%。2012年創新聯系高強度(頻次為[131,284])城市對縮減至3個,分別為北京—東營、北京—青島、北京—西安,中等強度(頻次為[29,130])城市對增至22個,主要為北京、深圳、上海、南京、天津與黃河流域內的西安、濟南、鄭州、蘭州、銀川等省會城市之間的創新聯系,低強度城市對占比高達94%,創新聯系總量占比約為43%。2018年創新網絡更密集,覆蓋范圍更廣,中西部大量城市擺脫孤立狀態,成為創新網絡的新成員,網絡形態朝復雜化方向發展。此外,北京的結網規模和能力大幅攀升,與黃河流域的創新聯系不斷強化,呈現出以北京為頂點向全國輻射的傘狀結構形態。所有高強度(頻次為[481,1 242])和中等強度(頻次為[133,480])創新聯系城市對均由北京與黃河流域城市之間產生,占比約為54%。總體而言,除甘肅、青海、寧夏的少數城市沒有與流域外的城市進行合作創新外,流域內其余城市與外界均存在一定的創新聯系。此外,黑龍江、廣西、西藏、云南等省區參與合作創新的城市數量較少,與黃河流域創新聯系薄弱。

3)以直轄市、省會、副省級城市為輻射中心,長江沿江與東部沿海城市構成的“T”形軸帶是黃河流域重要跨區域合作通道。由中心度數值(表4)可知,北京、上海在創新網絡中居于絕對核心地位,且在網絡中充當中介,其余直轄市、省會、副省級城市為網絡的次級中心,絕大多數城市在網絡中的支配能力明顯提升。①從點度中心度看,2006年點度中心度最高的是北京,其次為上海,在創新網絡中處于中心地位,與黃河流域的創新聯系最多,廣州、成都、武漢、天津、無錫等城市是網絡的次中心,在促進創新聯系方面起著關鍵作用;2012年北京和上海的點度中心度仍位居第一、二位,中心度數值均明顯提升,說明在網絡中的中心地位得以鞏固,武漢、天津、南京、蘇州、長沙、合肥及大連等城市在創新網絡中的連接作用凸顯;2018年點度中心度排名前15位的城市基本保持不變,除蘇州和無錫外,其余城市均為直轄市、省會、副省級城市,創新網絡呈現出“多中心”空間分布格局。②從中間中心度看,2006年北京在創新網絡中的中介作用最強,上海、廣州、武漢、成都、無錫、杭州的中間中心度均大于0,說明這些城市在創新網絡中具有一定的中介作用,而其余絕大多數城市的中心度為0,表明不具有中介作用;2012年北京依舊充當創新網絡的中介和橋梁,且在網絡中的支配能力明顯提升,南京、天津、蘇州、廈門等城市在網絡中的中介作用凸顯;2018年北京在創新網絡中的中介作用依舊突出,成都、天津、廈門、鎮江等城市中間中心度均有所提升,而南京在網絡中的中介作用趨于弱化。

表4 黃河流域—全國城際創新網絡中心性分析Table 4 Centrality analysis of intercity innovation network between the Yellow River Basin and the whole country

4)跨區域聯系通道表現出明顯的路徑依賴,流域外省會和直轄市鄰市、沿江濱海城市以及省域交界處的吸引力上升。①2006年直轄市、副省級(非省會)城市以及省會城市與黃河流域創新聯系總量占比分別為56%、17%和19%,說明黃河流域對外創新聯系表現出明顯的等級效應;此外,與黃河流域建立創新聯系的城市還包括省會和直轄市鄰市、江蘇沿江城市、江蘇和浙江的沿海城市等。從目標城市看,黃河流域與北京、深圳、上海、廣州的創新聯系最多,而與合肥、馬鞍山、廈門、東莞等城市的創新聯系較薄弱;從聯系源城市看,西安、青島、洛陽、駐馬店、蘭州、濟南等與流域外的城市聯系密切。②2012年與黃河流域建立創新聯系的城市數量增加,流域外的直轄市、省會以及副省級(非省會)城市創新聯系總量占比分別為68%、13%和4%,與直轄市的創新聯系占比小幅提升,表明直轄市的輻射效應逐步強化;同時發現黃河流域對外創新聯系表現出一定的路徑依賴性,省會、副省級(非省會)城市的輻射效應有所減弱,省會和直轄市鄰市的近鄰優勢得以發揮,與黃河流域城市的聯系強度有所提升,此外,江蘇沿江沿海、浙江、廣東、遼寧以及福建的沿海城市與黃河流域的聯系進一步密切(值得一提的是,有些城市有多重身份,如泉州既是省會福州的鄰市,又是沿海城市,按照優先順序,記作省會鄰市)。從具體城市看,北京、上海與黃河流域的創新聯系加強,而深圳、廣州相對有所弱化;從聯系源城市看,青島、西安、東營、濟南、鄭州等城市較活躍,是黃河流域與外部建立創新聯系的重要節點。③2018年黃河流域與省會城市的創新聯系占比進一步上升,說明省會的輻射效應逐步強化,副省級城市的輻射效應相對弱化。隨著鄰邊經濟迅速發展,省域交界處也成為黃河流域建立創新聯系的重點選擇對象,同時,黃河流域與江蘇沿江沿海、廣東、浙江、遼寧、福建等的沿海城市均建立了創新聯系。從目標城市看,北京、上海、成都、深圳、天津、南京、杭州等城市與黃河流域聯系密切;從聯系源城市看,青島、西安、東營、濟南、洛陽、鄭州等城市對外聯系頻繁。

4 多維距離視角下黃河流域城市創新聯系的影響因素分析

4.1 研究假設與變量選取

1)地理距離:地理因素是影響區域間創新聯系的重要變量,地理鄰近有利于降低企業合作的信息、交易等成本[32-35],減少創新合作的阻礙,增進相關知識的傳遞[36],發揮知識溢出的正外部性[37]。隨著全球化和數字化時代的到來,部分學者對地理鄰近性存在的必要性提出質疑,認為區域間的合作創新對地理鄰近的依賴性趨于弱化。因而,本研究以各城市質心間的歐氏距離表示地理距離,作為城市間創新合作的影響因素之一進行檢驗。

2)經濟距離:針對經濟距離對區域創新聯系的影響也存在分歧。一種觀點認為,地區間經濟差距較大,說明兩地在創新意識、創新投入以及創新能力等方面存在一定差異,這種認知和能力上的不對等可能不利于經濟發展水平差異較大的城市開展創新合作,或導致創新聯系不穩定,而經濟發展水平較接近的城市間可能具有共同的科研訴求,合作機會更多,創新聯系更穩固[38,39],此外,不同經濟發展水平可能面臨合作創新的隱性成本和顯性成本較高等問題;另一種觀點則認為在不同階段,不同經濟發展水平城市間的創新空間溢出較明顯[40]。參照賈建琦等[41]的做法,以人均GDP的絕對差距衡量兩地間的經濟距離。

3)產業結構距離:一種觀點認為,城市間產業結構相似,會形成接近的創新需求,更有利于創新交流與合作[14];而另一種觀點認為,產業結構距離可以反映城市間技術供需上的差異[42],產業結構相似度較高,出于地方保護和競爭的考慮,一定程度上會阻礙創新要素的跨區域流動,對區域之間的創新聯系形成抑制作用[43],不利于知識傳播和技術外溢。參照唐建榮等[14]的做法,本文以第三產業占GDP的比重差距表示產業距離。

4)科技支出距離:創新過程具有前期投入大、周期長、風險較高等特點,某地區創新水平的提升往往離不開政府的財政支持,而科技支出方面的互補性有利于促進創新要素流動[14],深化創新中的分工程度,促進城市間的合作交流,帶動區域協同發展。根據傳統技術差距理論,技術由發達地區向欠發達地區轉移,遵循梯度轉移規律,但也存在落后地區向發達地區反梯度技術轉移的情況[44]。本文以財政支出中科技支出差距衡量科技支出距離。

5)制度距離:一方面,制度鄰近有利于增進合作主體間的信任,減少不確定性,為創新要素的跨區域流動提供保障,同時可降低交流成本和制度成本[45,46],增強創新合作的可能性。另一方面,過度的制度鄰近會造成創新主體面臨制度鎖定、制度慣性等問題[47],導致“網絡鎖定”效應,即“鄰近性悖論”,制度差異大的城市間往往會產生創新聯系,緣于低級別城市創新能力低下,會產生強烈的動力與高級別城市進行創新合作,而高級別城市創新能力較突出,更易吸引其他城市與之合作[19],如直轄市和省會城市更易吸引其他城市的創新交流[18]。因此,本文將直轄市、省會或副省級城市賦值為1,其他城市則賦值為0。

4.2 實證結果分析

分別基于地方和全國視角,采用QAP回歸分析方法檢驗黃河流域內部城市創新聯系以及黃河流域內部與外部城市創新聯系的影響因素,隨機置換次數設為2 000次,計算結果如表5所示。

表5 黃河流域內部、內部與外部城際創新聯系影響因素的回歸結果Table 5 Regression results of influencing factors of the internal and external urban innovation linkages in the Yellow River Basin

1)地理距離對黃河流域內部創新聯系的作用系數顯著為負,說明地理距離仍是阻礙黃河流域內部城市間建立創新聯系的重要因素,且作用系數呈擴大趨勢,表明地理距離的阻礙作用不斷增強,進一步證明了“地理死亡論”等觀點不適用于黃河流域內部城市的創新聯系。地理鄰近可以增進城市間的交流與合作,促進知識技術的溢出,因而創新聯系更易發生在地理距離較短的城市之間。從內外部創新聯系影響因素看,地理距離的作用系數也為負,但數值相對較小,說明地理空間上的鄰近性對黃河流域與外部城市合作創新的影響較弱,創新聯系一定程度上突破了地理距離的阻礙,可見數字經濟時代通信技術及高速交通工具的發展為遠距離跨區域創新合作提供了便利,對地理鄰近的依賴性減弱。

2)經濟距離對黃河流域內部創新聯系的影響系數較小,且該指標在2006年、2012年均未通過顯著性檢驗,2018年在10%的水平上顯著,說明經濟距離對黃河流域內部城市創新合作的作用不斷增強。從影響黃河流域對外創新聯系的回歸結果看,該指標在2012年及之后的回歸系數顯著為負,說明無論是黃河流域內部的創新聯系還是對外創新合作均傾向于選擇經濟發展水平接近的城市,可能是經濟發展水平相似的城市之間創新差距相對較小,更有利于創新的消化和吸收,合作成本更低。

3)產業結構距離對區域內部創新聯系的影響在2006年和2018年不顯著,可能是黃河流域多數城市產業結構相似,對創新聯系的影響較小。產業結構距離對黃河流域內外部創新聯系的影響顯著為正,說明產業結構距離越大,產業的互補性越強,越有利于發揮不同城市的創新優勢,促進創新要素的跨區域流動,避免創新資源由于過度競爭導致的浪費現象,強化區域間的創新聯系。

4)科技支出距離對黃河流域內部、內外部城市間的創新聯系的影響系數為正,說明科技支出的差異也是影響城市間創新合作的重要因素,科技支出差距越大,越有益于推動發達地區與落后地區之間的技術轉移,產生創新聯系的概率越大。

5)制度距離對黃河流域內部創新聯系的影響系數顯著為正,且數值不斷增大,說明黃河流域內部大部分城市更偏好與省會城市建立創新聯系,一定程度上可以解釋“一些地級市傾向于與本省、外省省會進行創新合作”的研究結論。但制度距離對黃河流域內外部創新聯系具有顯著的負向作用,這表示在其他條件不變的情況下,制度鄰近的城市產生創新聯系的可能性越大,這也是黃河流域內部省會與流域外直轄市、副省級城市聯系密切的重要原因。

5 結論與建議

本研究以黃河流域為研究區域,采用專利聯合申請數據,基于不同尺度視角分別構建黃河流域內部城際創新網絡和黃河流域—全國城際創新網絡,結合社會網絡分析中的網絡密度、網絡中心性等探究創新網絡結構特征及其演化規律,最后結合QAP回歸分析方法識別影響黃河流域內部創新聯系以及內外部創新聯系的因素,主要研究結論如下:

1)區域內部視角下,黃河流域內部創新聯系不斷增強,本地蜂鳴程度提升,創新網絡東南密集,西北稀疏,空間分布不均,區域差異明顯,內部創新聯系形成“金字塔型”等級結構;流域內省會是創新聯系的輻射中心,在網絡的中心性和控制能力不斷攀升,西安、濟南、鄭州等城市在創新網絡中的中心性最為突出;創新聯系具有一定的鄰近效應和等級效應,且呈現強化趨勢,創新聯系包括由近及遠的接觸式連接、基于城市規模等級的等級式連接以及接觸式與等級式連接相混合的聯系模式;創新外向度較高的城市創新聯系方式多元化,以接觸與等級式相混合模式為主,傾向與省內鄰市、本省省會、外省省會、山東沿海城市建立創新聯系,而創新外向度較低的城市創新聯系方式較單一,目標城市多為本省省會、本省鄰市、鄰省地市等,地理鄰近效應更突出。

2)全國視角下,黃河流域對外創新聯系呈現迅速擴張態勢,對外輻散范圍不斷擴大,網絡形態日趨復雜化,流域內參與合作創新的城市主體不斷增多。北京、上海、深圳等少數城市占據絕大部分創新聯系流,極化效應明顯;北京、深圳、上海、南京、天津與流域內的西安、濟南、鄭州、蘭州、銀川等省會城市創新聯系較密切,其中北京的結網規模和能力大幅攀升;直轄市、省會、副省級城市為創新網絡的輻射中心,呈現出“多中心”空間分布格局,長江沿江與東部沿海城市構成的“T”形創新軸帶是重要創新合作通道;北京、上海、南京、天津、杭州、合肥、廣州等核心城市在網絡中的支配能力明顯提升,扮演中介角色;黃河流域對外創新聯系表現出一定的路徑依賴性,與流域外的直轄市、副省級城市以及省會城市聯系最密切,創新聯系的等級效應逐步強化,流域外省會和直轄市鄰市、江蘇沿江沿海以及廣東、浙江、遼寧、河北等省域的沿海城市和省域交界處對黃河流域的吸引力不斷上升。

3)地理距離對黃河流域內部創新聯系具有顯著的負向影響,制度距離具有顯著的正向影響,經濟距離和科技支出距離對內部創新聯系的影響逐漸增強,產業結構距離在部分年份影響不顯著。科技支出距離和產業結構距離對黃河流域內外部創新聯系具有顯著的正向影響,制度距離的影響為負,而地理距離和經濟距離對內外部創新聯系的影響逐漸增強。

基于上述結論,本研究建議如下:①黃河流域要樹立全局一盤棋思想,做好頂層設計,加大創新扶持力度,營造良好的創新合作環境;合理引導創新要素跨區域流動,提高要素配置效率,打破創新要素流動壁壘;加強省際、市際協調,構建跨區域協同創新機制,提升科技一體化水平。②充分發揮西安、濟南、鄭州等多中心在黃河流域創新網絡中的引領作用,進一步密切區域內部的創新聯系,加強“本地蜂鳴”;突出流域外直轄市、省會、副省級城市的引力效應,拓展多元化合作創新“全球通道”,重點發揮長江沿江與東部濱海創新走廊的輻射和帶動作用;加強多元創新主體的協同與合作,優化協同創新網絡,最大化知識外溢效應。③推進黃河流域綜合交通體系建設,加快交通一體化進程,進一步突破城市間地理距離對合作創新的阻礙,尤其對于網絡中的邊緣城市,應不斷完善交通基礎設施建設,同時縮小與中心城市之間經濟發展水平、科技水平等方面的差距。④各城市要結合自身實際,發揮比較優勢,創新外向度較低的城市應積極與外界建立創新聯系,融入區域創新體系,逐步提升創新能級;省域交界處應利用好“鄰邊”優勢,積極發展鄰邊經濟,增強創新合作的吸引力,拓寬創新合作通道。