《三國史記》的女性書寫及文化意涵

王欣媛

摘 要 《三國史記》為高麗王朝金富軾修撰的朝鮮半島第一部官修正史,在東北亞古代史研究中占據重要的地位。其編纂雖受中國正史體例的影響,但書中未設后妃、列女傳記,女性記事多附于男性記事。按照女性的活動場域,其家庭領域形象為母親、妻子、女兒,社會公共領域形象為女王、女性巫者、參與政治活動的女性等。金富軾對于女性形象的選取塑造,是在儒家思想的框架之內建構,圍繞著男性敘事展開,在女子為禍書寫意識的指導下,強調女性家庭領域內的作用,對社會領域內的女性活動僅為客觀陳述,由此建構起男權社會主導下的性別文化制度。

關鍵詞 《三國史記》 ?金富軾 ? 女性 ? 性別文化

《三國史記》作為朝鮮半島第一部官修正史,是研究東北亞歷史的重要史籍。在人類歷史的長河中,女性是創造歷史的鮮活主體,但所謂“國之大事,在祀與戎”(P162),正史關注的是祭祀與征伐等國之大事,女性仍被邊緣化。整合《三國史記》中的女性編纂情況,透過寥若晨星的女性形象,明確史家對于史籍中女性形象塑造的目的及其意圖建構的女性書寫文化意涵。

一、金富軾及《三國史記》的女性編撰

金富軾(1075-1151)為高麗王朝中期著名的政治家、軍事家和史學家,本籍慶州,字立之,號雷川,謚號文烈。金富軾出生在開京的官僚家庭,其父祖皆在高麗朝為官,其父金覲曾任國子祭酒、左諫議大夫、禮部侍郎等職,家學十分淵博。肅宗元年(1096)金富軾科舉及第,步入仕途,后擢直翰林,掌文翰二十余年,為官期間三次出使宋朝。《高麗史》記載其:“為人豐貌體碩,面黑目露,以文章名世。”(P3029)“在高麗時代,史籍交流的內容日益豐富,《史記》《漢書》《晉書》《資治通鑒》等中國史籍陸續東傳,受到高麗君臣的歡迎。”金富軾作為當時以“文章名世”的學者,飽讀中國史籍,其接受的是正統的儒家思想教育。仁宗二十三年(1145)金富軾奉高麗仁宗之命編撰《三國史記》,是官方詔令編撰的國家正史。

《三國史記》是一部依國別而成的紀傳體斷代史,主要記述了新羅(前57-935)、高句麗(前37-668)、百濟(前18-660)三個政權,近十個世紀的歷史。全書共五十卷,其中本紀二十八卷,包括新羅本紀十二卷、高句麗本紀十卷、百濟本紀六卷;年表三卷;志九卷;列傳十卷。由此本紀、表、志、列傳構成一部典型的紀傳體編纂體例的史籍。中原王朝著史傳統由來已久,由《史記》《漢書》確立的以本紀為綱、以列傳、表、志為輔的撰述模式為后代史家所沿襲。《三國史記》在編纂體例上深受中國正史的影響,對此學界已有諸多論述。

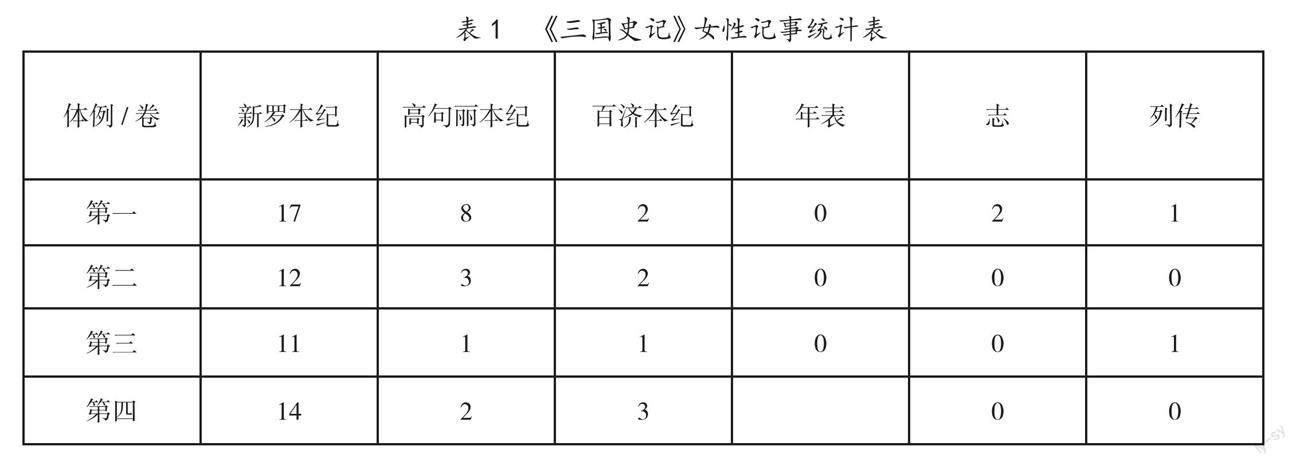

整合中國24部正史中的女性編纂,關于王室女性,有14部設立《后妃傳》,6部設立《皇后傳》,1部設立《嬪妃傳》,1部設立《家人傳》,《史記》《漢書》則設有后妃相關的《外戚世家》,24部正史中,均有關于王室女性的單獨傳記;關于平民女性,二十四史中共有12部正史設立《列(烈)女傳》。《三國史記》設有列傳10卷,涉及52個人物(不包括附傳人物),其中新羅41人、高句麗8人、百濟2人、未知1人,其并未對不同人物類型進行分類著述,王室女性、平民女性亦未歸類設立傳記。宋濂在編修《元史》時談到:“史傳之目,冠以后妃,尊也;次以宗室諸王,親也;次以一代諸臣,善惡之總也;次以叛逆,成敗之歸也;次以四夷,王化之及也。”(P4675)反映了史家在正史編修時對于人物地位的判定。很明顯,《三國史記》對于王室后妃女性的編纂,并未完全遵從這一著史原則,而列傳中的女性則多數附于男性記事之中。整合《三國史記》對于女性編纂的總體概況,統計見表1。

根據上述表格,《三國史記·新羅本紀》有127處女性記事,遠超出其他部分。《三國史記》確立的是以新羅為中心的正統觀,體現了詳新羅而略高句麗、百濟的特點。這種書寫意識在女性的記事方面依然有所體現。《新羅本紀》共涉及到127處女性記事,其中包括了善德王、真德王、真圣王三位女王;在傳國的56代國君中,以王系為主導,記錄了國君的母系、妃系情況,并且多數以“祗摩尼師今,婆娑王嫡子。母史省夫人,妃金氏愛禮夫人,葛文王摩帝之女也”(P105),這樣的形式記錄。這類女性記事只是單純記錄了女性的姓氏、封號、出身等基本信息,而無相關生平記事。且新羅上代王室普遍實行近親婚,新王與前王不僅有血緣關系,同時也存在姻親關系。這便導致了一些女性身份的迭代,存在既作為妃族又作為母系被記錄的女性,需要對其身份進行甄別。據筆者統計,作為單純記錄為國君母系、妃系的女性共有79人,占《新羅本紀》女性記事的62%。這類女性記事對于探析金富軾女性書寫意識的史料價值相對有限。而《高句麗本紀》《百濟本紀》無國君母系、妃系的完整記錄,因而女性記事大為減少。《志》部分出現的女性記事,主要為女性宮中擔任職官的記述,不是針對女性個人活動記錄。《三國史記》總共有八卷列傳,其中前三卷為金庾信傳,共出現13名女性,其中只有孝女知恩和薛氏女是以其名立傳。

總體來看,《三國史記》的女性記事較為零散,缺少獨立的女性后妃列傳,女性記事多附屬于男性之下。女性記事雖零散、有限,但卻承載著金富軾知識傳播、封建教化、國家意識形態塑造等職責。整合碎片化的女性記事,按照其身份屬性與活動場域進行歸類,分為家庭領域與公共領域的女性形象,通過分類考察文本書寫背后的文化意涵。

二、家庭領域的女性形象及“女主內”的角色規范

傳統觀念認為,公共領域是男性活動的場域,而私人領域主要是家庭領域則是女性活動的場域。《三國史記》中對于家庭領域內的女性記事著墨相對最多,形象最為立體豐滿。根據角色劃分,家庭領域的女性身份分為母親、妻子以及女兒。金富軾通過對不同類型家庭女性的身份塑造,建構了儒家思想框架下“女主內”的性別文化,通過女性個案達到對女性行為的規范。

(一)母親形象

整合《三國史記》中的母親形象敘事如下:初,其國王,娶女國王女為妻,有娠七年,乃生大卵。(P101)

母樸氏,葛文王奈音之女。嘗夜行,星光入口,因有娠。載誕之夕,異香滿室。(P116)

(柳花)為日所照,引身避之,日影又逐而炤之,因而有孕,生一卵,大如五升許。(P246)

萬明亦以辛丑之夜,夢見童子衣金甲,乘云入堂中,尋而有娠,二十月而生庾信。(P554)

父昔諦奈麻,其母夢人有角,而妊身及生。(P594)

上述母親敘事中,女性通過卵生,感日光或星光而孕、夢而有孕等不同形式,誕育國家始祖、君王或者國家政權重要人物。這類女性未與男性交合,屬于女性無性生殖的感生神話。感生神話的感生之物包括太陽、日光、龍、鳥卵、月亮紫氣等,這些感生之物實際上都是上天的象征符號。感生神話下的女性敘事,更多地體現出母親感天而生子“天人合一”的觀念,正如《史記》所言:“詩言契生于卵、后稷人跡者,欲見其有天命精誠之意耳。”(P390)《三國史記》記錄了感生神話下的母親敘事,其目的在于凸顯男性始祖降生的偉大,女性作為母親被歌頌,但母性與女性是割裂的,是將女性附著在男性敘事之下的書寫,其目的不是凸顯女性的單獨類敘事。同樣在《三國史記·新羅本紀》中有多處女性生育記錄,諸如:“牛頭州大楊管郡黃知奈麻妻,一產二男二女,賜租一百石”(P218)。女性因為生育多子被國家獎勵而被記錄,女性身份屬性是作為生育的工具而得到表揚,其宣揚的是女性在家庭中的巨大作用。無論是王室后宮女性有無子嗣,或是平民女性的奇異生育、多子生育,《三國史記》中的母親形象是一致的,均在弘揚女性在家庭中的生育作用。

(二)妻子形象

《三國史記》中女性的妻子形象,是女性形象最為鮮活的一部分,妻子的身份分為君王之妻、平民之妻,分別被載于本紀及列傳之中。

《新羅本紀》對于新羅王室妃系有較完整的記錄,新羅王室實行近親婚,但后妃具體記事寥寥。新羅始祖的妃子閼英,史載其:“有賢行,能內輔,時人謂之二圣。”(P96)閼英因輔佐君王得利而被尊崇,她以誕生于龍右肋的神話被記錄,其宣揚的是妻子對于丈夫的作用與價值。

《高句麗本紀》中有多則關于高句麗王室婚姻的女性記事。第二代王琉璃明王時期,娶鶻川女禾姬與漢家女雉姬為繼室,兩女爭寵不和,雉姬負氣而走,琉璃明王傷心而作黃鳥歌。這一事件的表象是高句麗王室貴族多妻制下的爭寵,但背后隱含著鶻川多勿國土著民族集團對漢人集團的排擠和打擊。高句麗建國之初多妻制度的實質是依靠妻家的勢力來拱儲王室。《三國志》載:“絕奴部世與王婚,加古雛之號。”(P843)《三國史記》中高句麗的絕奴部被記為椽那部,書中有多例椽那王后的事跡,其中著墨最多的當為于氏。于氏被兩封王后、一封王太后,一生伴隨故國川王、山上王、東川王三代君主。第十一代王中川王,其王后亦出自于椽那部。但中川王的寵姬貫那夫人,“顏色佳麗,發長九尺,王愛之,將以立為小后”(P279)。在與貫那夫人幾番爭寵較量之下,椽氏王后獲勝。高句麗早期國家是五部聯合的政治體,五部之一的絕奴部對政治有著一定的影響力,其與王室聯姻,施加政治影響力,因此《三國史記》有多位絕奴部王妃的鮮活記事。但是,公元3世紀末關于高句麗王室后妃的記錄便不見載于《三國史記》之中,其原因在于王權增強,王室后妃族對于國家政治、政策影響力的漸趨衰弱。“亙中國婚姻史志全部,自天子至士大夫,其婚姻之締結,多屬政治行為。”(P30)一方面,王室后妃被記錄是出于其對政治的影響力,另一方面,金富軾亦在通過案例展現出妻子對于丈夫的政治輔佐力。

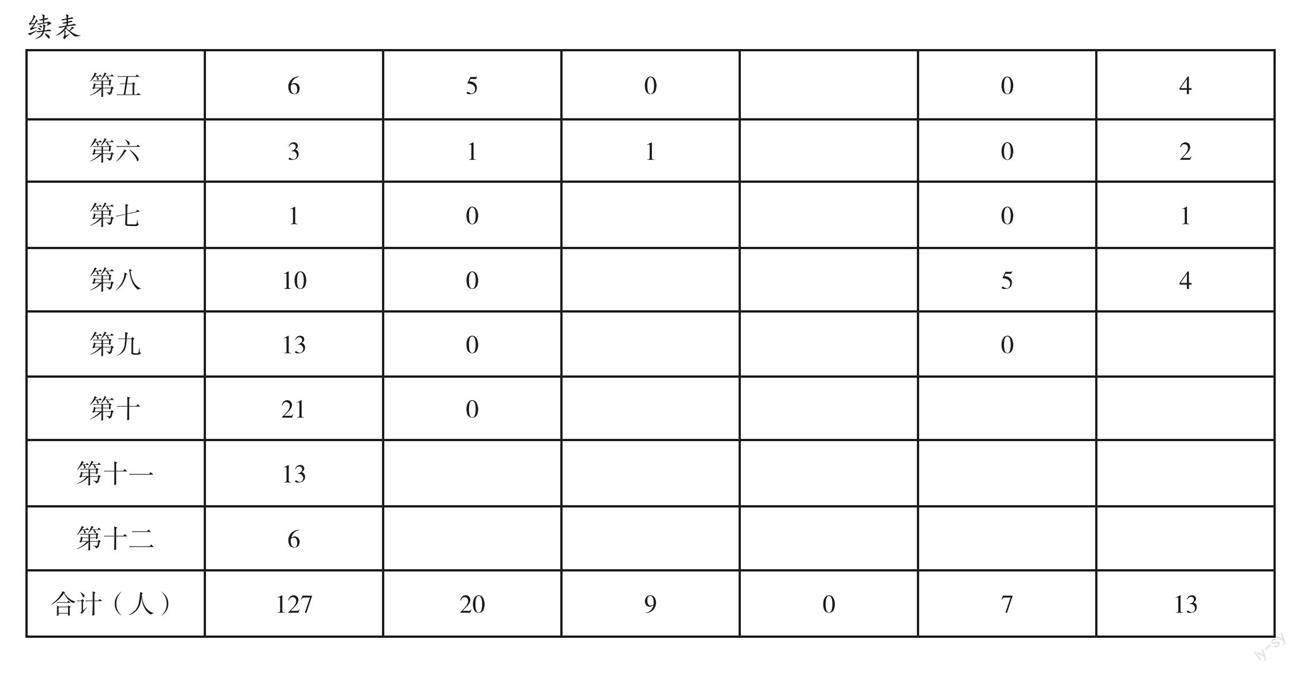

被載于《列傳》部分的平民之妻,形象較為立體多樣,其書寫的主旨圍繞著女性的妻子身份職責展開。《列傳》部分的平民之妻女性記事情況列表述之。詳見表2:

高句麗平岡王(559-590)的公主是唯一一位被載入列傳中的公主,其打破門第色彩的婚姻,只因平岡王對其兒時的戲言,“汝常啼聒我耳,長必不得為士大夫妻,當歸之愚溫達”(P591)。長大后便認為王者無戲言,當信守諾言,從而決定嫁予貧困乞討的溫達,并積極輔助溫達建功立業。平岡公主被刻畫為不嫌貧愛富,信守諾言,積極輔助夫君事業的賢良內助形象。都彌之妻作為“編戶小民”的妻子不屈于百濟蓋鹵王(128-166)的淫威,堅守貞操,后偕同慘遭酷刑的丈夫,逃離出百濟。都彌之妻體現出威武不能屈的人格意識,以及堅貞執著的個人品格。昔于老之妻則是替夫報仇型。素那之妻、強首之妻則是遵從于丈夫,堅守節義。這些女性身為人妻,堅持了操守,體現出了對待丈夫堅守忠貞、節烈不二的美好品德。

(三)女兒形象

在《三國史記》的列傳中,新羅的孝女知恩和薛氏女是直接以其名立傳的。孝女知恩也是列傳中唯一被單獨立傳且留有姓名的女性。孝女知恩一心奉養寡母,至32歲未嫁,甚至愿意賣身為奴,“就富家請賣身為婢,得米十余石。窮日行役于其家,幕則作食歸養之”(P617)。為了奉養老母,甘愿舍棄自身,其孝行感人至深。新羅真圣王因其孝行“賜租五百石、家一區,復除征役”,標榜鄉里,賜予“孝養坊”的美譽,同時還將此事報于唐朝。

薛氏女“雖寒門單族,而顏色端正,志行修整,見者無不歆艷,而不敢犯”(P617)。其父年邁,苦于承擔徭役,薛氏女為了父親,與沙梁部的嘉實結下了婚約。嘉實代替其父承擔徭役,薛氏女堅守信約,忠于貧窮的未婚夫,最后實現了團圓。薛氏女的身份既是孝女,也是忠貞的女子。知恩孝母、薛氏女孝父,她們都遵循著孝與犧牲的準則而被載入史冊,突出了女性在家庭中的重要作用。

“性別的文化建構是指,在不同的文化和社會中,性別的概念和行為規范會按照當時當地的習俗被建構起來。”(P2)中國儒學社會形成以后,便形成了一套維系女性名分和兩性隔離的社會性別文化。金富軾作為高麗王朝接受正統儒家思想教育的士大夫階層,秉承著傳播封建教化的職責,于文字中規范了女性的家庭角色:女性作為母親生育是被稱頌的,圍繞著生育的神話記錄是為了突出男性的地位;女性作為妻子要忠貞、節烈,對于丈夫當有所助力支持;女性作為女兒要恭順、孝敬。正所謂“古人既講女禍,又講女主內的積極作用,前者代表失序,后者代表有序”(P344)。金富軾對于女性的家庭職責有著明確的書寫意識,強調了“女主內”的角色規范。

三、公共領域的女性形象及“女子為禍”的書寫意識

于家庭之外,公共領域內的女性身份可分為女王、政治聯姻女性以及職業女性等類型。這類女性于歷史進程中發揮了重要的作用,但金富軾對于這部分女性的書寫,卻有著明顯的“女子為禍”的書寫意識。

(一)女王

新羅歷史上存在三位女王,分別為第27代善德王(632-647)、第28代真德王(647-654)以及第51代真圣王(887-897)。金富軾對于女性涉政有著明確的態度,能夠清晰反映出其對公共領域內女性活動的態度。善德王執政期間外患不斷,其借助與唐朝的藩屬關系,吸收佛教與儒學,為朝鮮半島留下了重要的歷史遺產,成為唐羅關系的奠基人。作為新羅第一代女王,善德王對于新羅統一朝鮮半島有著不可磨滅的歷史功績,然而金富軾卻載有“論曰”評論道:

臣聞之,古有女媧氏,非正是天子,佐伏羲理九州耳,至若呂雉武曌,值幼弱之主,臨朝稱制,史書不得公然稱王,但書高皇后呂氏則天皇后武氏者。以天言之,則陽剛而陰柔,以人言之,則男尊而女卑。豈可許姥嫗出閨房,斷國家之政事乎?新羅扶起女子處之王位,誠亂世之事。國之不亡,幸也。書云:“牝雞之晨”。易云:“羸豕孚蹢躅”。其可不為之戒哉?(P148)

《詩經·大雅·瞻仰》中記載:“牝雞無晨,牝雞之晨,惟家之索。今商王受惟婦言是用”(P122)。這段記述的實質是批判商紂王寵妃妲己導致的亡國。漢代之際“牝雞”便成了所有干預政治并對政治產生惡劣影響女性的代名詞。金富軾受到漢文化的深刻熏陶,認為女性當排除于政治之外,女性干政乃是國家之不幸。而其對真圣王記載道:“潛引少年美丈夫兩三人淫亂,仍授其人以要職,委以國政。由是,佞幸肆志,貨賂公行,賞罰不公,紀綱壞弛。”(P232)真圣王執政之時,已處于新羅統治末期的亂世之秋,政治社會矛盾紛繁復雜,而金富軾將政治紊亂等完全歸結于女王的私生活不檢,這種記述忽略了社會背景,是對女性政治作用的蔑視。

(二)政治聯姻女性

《三國史記》中記錄了政治聯姻的女性,這類女性沒有留下姓名、年齡、具體事跡,其身份符號僅僅為貢女、獻女或和親女。據《三國史記·百濟本紀》記載:“高句麗伐帶方,帶方請救于我。先是,王娶帶方王女寶菓為夫人。故曰:‘帶方我舅甥之國,不可不副其請。遂出師救之,高句麗怨。”(P355)史料反映出百濟與帶方郡的政治聯姻關系,以女性作為紐帶維系政權之間的政治、軍事同盟。聯姻是一種政治溝通機制,女性是其中的媒介,通過聯姻女性有機地將私人領域嵌入進公共領域。盡管這個過程中的主導權未必在女性手上,但它卻必須通過女性這一復合媒介來進行。因此聯姻成為政權之間政治交往的重要形式,諸如“倭國王遣使,為子求婚,以阿餐急利女送之”(P119)等記錄多見載于史籍。為求強大政權的庇佑,亦有貢女、獻女等形式的政治外交。如“元圣王八年(792),秋七月,遣使入唐,獻美女金井蘭,其女國色身香”(P211)等等。由史料可見,伴隨著歷史進程,政治聯姻之事多有發生,是政權之間或聯合或博弈的常用手段,女性在其中發揮著不可忽視的作用,但史籍對其記載寥寥數言,并未突出其身份的重要作用。

(三)職業女性

女性巫者是記錄于《三國史記》中的一類特殊女性,其承擔著巫術、占卜、宗教祭祀等職能。《說文解字》云:“巫,祝也。女能事無形,以舞降神者也。……覡,能齊肅事神明也。在男曰覡,在女曰巫。”(P227)巫的本意便指女性巫師,區別于男性巫師的覡。據《三國史記·志》記載:“新羅,始立始祖赫居世廟,四時祭之。以親妹阿老主祭。”(P455)女性承擔著宗教祭祀的職能。在《三國史記》中亦出現多處關于老嫗的記錄。高句麗建國之初,與扶余矛盾重重,王子無恤將累卵送于扶余。“扶余王聞之,遍問群下。有一老嫗對曰:‘累卵者危也,不毀其卵者安也。其意曰:王不知己危,而欲人之來,不如易危以安而自理也。”(P252)老嫗身處于君王朝堂之上,說明其身份地位較高,并且能對事件吉兇發展作以占卜預測,身份具備巫者職能。史載高句麗人:“無故地裂,狼狐入城,蚡鼠穴于國門之下。夷俗信妖,迭相敬駭。”(P2024)可見該民族信奉妖異之事,巫者伴于君主左右,遇到妖異之事,其對事件進行解讀,同時對君主進行規勸,將災禍轉化為福祉。在理性思維尚不發達、原始靈異信仰占統治地位的中古時代,女性巫者對于國家事務參與較多,對于國家政治的發展起到了重要的作用。

盡管公共領域內存在的女性活動對于社會發展進程的影響不容忽視,但《三國史記》的記載僅是寥寥數言,或是負面評價,更多的筆墨則用于政治事件之中穿插著的女性人物。史載:“孝成王四年(740)秋七月,有一緋衣女人,自隸橋下出,謗朝政,過孝信公門,忽不見。八月,波珍餐永宗謀叛,伏誅。”(P199)緋衣女子誹謗朝政,然后消失不見,是十分奇怪的現象,隨之便發生了波珍餐叛亂的事件。而叛亂之前亦有“狐鳴月城宮中,狗咬殺之”“鎮星犯軒轅大星”等怪異的自然、天文現象發生。由此可見,奇怪的女性與奇異的自然現象一樣預示著政治上的變動,明顯融入了陰陽五行思想,正所謂:“災者,天之譴也;異者,天之威也。……凡災異之本,盡生于國家之失。”(P54)同樣的記事出現在百濟溫祚王十三年(前6),“春二月,王都老嫗化為男。五虎入城。王母薨,年六十一歲”(P343)。“東城王二十三年(501),春正月,王都老嫗,化狐而去。”(P387)同年十二月,東城王便遭人刺殺薨逝。由此可見,老嫗化男、老嫗化狐被附會為不祥的征兆,其帶來國家統治階層的逝世,影響國家政治發展。在百濟亡國前的兩年之間,有一系列的異象發生,記載多達12處,異象出現的頻率極高。包括“眾狐入宮”“雌雞與小雀交”“有女尸浮生草津,長十八尺”“宮中槐樹鳴,如人哭聲。夜,鬼哭于宮南路”“泗沘河水赤如血色”等等(P387)。正所謂“國家將興,必有禎祥;國家將亡,必有妖孽”(P182)。在各類異象記述中,怪異女尸作為從未出現過的異象,有著不祥氣息的導向性,同時帶有明確的性別指向性。

由上述分析可見,脫離于家庭領域,公共領域的女性記事有著明顯的“女子為禍”的書寫意識,怪異的女性同各類自然異象一樣,預示著災難的發生,其以女禍影射社會動蕩、政治腐敗、王朝衰落等,探究國家政治興衰。“在中國社會,女禍史觀經歷了長期的發展,成為華夏文化的重要組成部分。追根溯源,女禍史觀根植于華夏社會復雜的男性統治體系之中,其產生和發展都與父權制下男性中心的政治經濟制度和男優女劣、男尊女卑的價值息息相關。”作為高麗王朝的士大夫階層,金富軾深受中國儒家文化的影響,這種女禍思想更是流露于其文字記述中,為了約束、規范女性于家庭領域內恪守職責,從而塑造了女性在公共領域內為“亂”、為“禍”、為“患”的一系列形象。

綜上所述,《三國史記》未有專門的女性傳記,女性記事零散且篇幅有限。但金富軾作為高麗士大夫階層,本著“文以載道”的著史原則,在“女子為禍”思想的貫徹下,建構其性別文化,書中女性形象的選取有著明確的文化意涵,通過對女性形象的選取塑造,將女性的活動場域規范在家庭之內,倡導女性依附、輔助男性,提倡女性的家庭作用,從而形成男女內外有別、男尊女卑的性別文化。《三國史記》的女性書寫是金富軾在儒家思想的指導之下建構完成,其女性文化意涵折射出東亞文化圈內中華文化對朝鮮半島文化的浸潤。

(責編:王晶晶)

The Female Writing and Cultural ?Implication of History of The Three Kingdoms

Wang Xinyuan

Abstract ? History of The Three Kingdoms is the first official history of the Korean Peninsula written by Kim Fushi of the Goryeo Dynasty, which plays an important role in the study of ancient history in Northeast Asia. Although its compilation was influenced by the style of Chinese official history, there were no biographies of concubines and women in the book, and women's records were mostly attached to men's records. According to the field of women's activities, their images in the family sphere are mothers, wives and daughters, and in the public sphere of society, they are queens, witches and women participating in political activities. Kim Fushi's selection and shaping of female images is carried out around male narration. Under the guidance of women's writing consciousness, he emphasizes the role of women in the family field and only objectively states women's activities in the social field, thus establishing the gender cultural system under the dominance of the male society.

Key words ? History of The Three Kingdoms ? ?Kim Fushi ? ?Women ? ?Gender culture