用交響曲創(chuàng)造一個(gè)世界:馬勒《第二交響曲》的敘事策略探賾

張 晨

(沈陽(yáng)音樂(lè)學(xué)院 音樂(lè)學(xué)系,遼寧 沈陽(yáng) 110818)

古斯塔夫·馬勒(Gustav Mahler,1860—1911 年)的交響曲創(chuàng)作觀念受到貝多芬、瓦格納、布魯克納的多重影響。交響曲創(chuàng)作在貝多芬之后,再無(wú)人能與之抗衡,作曲家們紛紛轉(zhuǎn)向其他體裁。交響曲的發(fā)展在浪漫主義時(shí)期出現(xiàn)了一個(gè)近20 年的斷崖期。19 世紀(jì)80 年代,幾乎與布魯克納同時(shí),馬勒重拾這一體裁,交響曲迎來(lái)第二個(gè)黃金時(shí)代。在交響曲衍生出標(biāo)題音樂(lè)和交響詩(shī),以及瓦格納的“整體藝術(shù)”觀念產(chǎn)生之后,交響曲體裁有所延展。布魯克納和馬勒的交響曲較原有形式有了變化——交響曲的獨(dú)立性、包容性被再次加強(qiáng)。馬勒對(duì)于解說(shuō)與音樂(lè)的看法,體現(xiàn)在他的《第二交響曲》中。此時(shí)他的“標(biāo)題觀” 已經(jīng)形成。作曲家的態(tài)度開(kāi)始變得明朗,并確定了未來(lái)的創(chuàng)作方向。1901 年12 月18 日,馬勒在寫(xiě)給阿爾瑪?shù)男胖兄赋觯兜诙豁懬返墓?jié)目單是“寫(xiě)給一個(gè)膚淺的、頭腦簡(jiǎn)單的人讀的……而那里面涉及的僅僅是這部作品中最為外部的、完全表面化的東西”[1]79-80。 他認(rèn)為,即使是把節(jié)目單變成“啟示錄”,它最多也是揭示一小部分真理,“直到最后,作品本身和它的創(chuàng)作者為一般認(rèn)知所曲解”。[1]80他撕毀已經(jīng)寫(xiě)好的說(shuō)明,在寫(xiě)作上延續(xù)了貝多芬情感表現(xiàn)多于景色描繪的理念,并試圖在音樂(lè)敘事中實(shí)現(xiàn)文學(xué)敘事所無(wú)法體現(xiàn)的生命力。可以說(shuō),馬勒以最大程度掙脫了文字說(shuō)明對(duì)于音樂(lè)的束縛,給予音樂(lè)高于文字且自由的表現(xiàn)力。《第二交響曲》展現(xiàn)了作曲家獨(dú)有的系列敘述過(guò)程,用阿多諾的話(huà)說(shuō),它是一部“小說(shuō)交響曲”,體現(xiàn)為一種自下而上的結(jié)構(gòu),并具有異質(zhì)性。

一、開(kāi)篇:葬禮與死亡

馬勒作品中的哲思很大程度上來(lái)源于他對(duì)生死問(wèn)題的思考。他從1888 年開(kāi)始創(chuàng)作《第二交響曲》,1894 年完成。《第二交響曲》起初是沒(méi)有人聲樂(lè)章的,前三個(gè)器樂(lè)樂(lè)章于1895 年3 月由柏林愛(ài)樂(lè)樂(lè)團(tuán)演出,同年12 月,作品以完整的形式呈現(xiàn)。之后,馬勒為樂(lè)曲作了一個(gè)說(shuō)明。《第二交響曲》完成和《第一交響曲》修訂付梓幾乎同時(shí),所以?xún)刹孔髌酚幸欢ㄏ嚓P(guān)性。弗洛羅斯認(rèn)為,馬勒的《第二交響曲》在當(dāng)時(shí)產(chǎn)生了廣泛影響,從一開(kāi)始就被認(rèn)為是經(jīng)典之作,原因有四:作品純粹的藝術(shù)品質(zhì),音樂(lè)表達(dá)的緊迫性,作品作為交響大合唱、清唱?jiǎng)『途融H故事的獨(dú)特性,作品的精神內(nèi)涵。[2]55這部作品是馬勒系列交響曲走向巔峰的開(kāi)始。它是在標(biāo)題音樂(lè)構(gòu)思下的絕對(duì)音樂(lè),因?yàn)橐舴麜?huì)說(shuō)出一切。這部作品的完成歸功于一個(gè)機(jī)緣:1894年2 月,著名指揮家彪羅(Hans von Bülow,1830—1894 年)去世,3 月29 日,馬勒在德國(guó)漢堡教堂參加了他的葬禮,并在儀式過(guò)程中參與克洛普施托克贊美詩(shī)《復(fù)活》的演出。馬勒曾寫(xiě)道:“當(dāng)時(shí),在克洛普施托克的《復(fù)活》合唱中,我百感交集,思潮起伏,第二交響曲《復(fù)活》的構(gòu)思油然而生。作品中美好的情感和崇高的精神,都寄托著我對(duì)死者的敬重和哀思。”[3]31

c 小調(diào)快板和奏鳴曲式賦予第一樂(lè)章獨(dú)特的情懷。它穩(wěn)重而莊嚴(yán),富于悲劇性,在弦樂(lè)顫音的強(qiáng)奏襯托下,大提琴和低音提琴奏出粗獷有力的音型,奠定了整個(gè)樂(lè)章宏偉、神圣的基調(diào)。快速迂回的動(dòng)機(jī)、貫通的音域、英雄式的詮釋與貝多芬《英雄交響曲》(即《第三交響曲》)第二樂(lè)章開(kāi)頭的附點(diǎn)音型、沉重的進(jìn)行及分解主和弦相類(lèi)似。更重要的是,馬勒采用了和貝多芬《英雄交響曲》相同的調(diào)性。動(dòng)機(jī)的發(fā)展和消解、三連音構(gòu)成的動(dòng)力和節(jié)奏變化,與貝多芬《英雄交響曲》在材料上形成互文(對(duì)比譜例1①本文樂(lè)譜來(lái)源:Gustav Mahler Symphonies Nos.1 and 2 in Full Score.Dover Publications,Inc., New York,1987.和譜例2)。它們進(jìn)一步暗示了作品對(duì)于貝多芬和柏遼茲塑造的英雄形象的依賴(lài)。

譜例1 貝多芬《英雄交響曲》第二樂(lè)章 1—12 小節(jié)

譜例2 馬勒《第二交響曲》第一樂(lè)章 1—14 小節(jié)

馬勒以極其隱晦的形式暗示了貝多芬的《葬禮進(jìn)行曲》,當(dāng)然,材料的互文同時(shí)也是意義的反諷。貝多芬的調(diào)性很穩(wěn)定,包括堅(jiān)定地奏出主音和主和弦,樂(lè)節(jié)也是均衡的。馬勒的開(kāi)頭有些猶疑和飄忽,低音的旋律線(xiàn)條一直在拖延主音的到來(lái)。他的樂(lè)句落點(diǎn)是不規(guī)則的,使人一直在期待而不可得。這種“無(wú)終”性拉長(zhǎng)了音樂(lè)的氣息。馬勒將《葬禮進(jìn)行曲》安排在奏鳴曲快板樂(lè)章,且與貝多芬的送葬情緒完全不同。在大提琴和低音提琴低沉的前進(jìn)中,英雄性在不知不覺(jué)中發(fā)酵。馬勒以線(xiàn)條為主要發(fā)展手段,避免了和聲的侵入,增加了尋找的動(dòng)因,尤其是在一系列三連音模進(jìn)中,英雄性逐漸顯現(xiàn),葬禮的氛圍也得以鋪墊。貝多芬開(kāi)頭的四度音程成為馬勒敘述的關(guān)鍵要素,動(dòng)蕩的音型所塑造的形象、景觀及音樂(lè)表現(xiàn)之間的關(guān)系,構(gòu)成他作品的核心內(nèi)容。早在1886 年,馬勒就把這個(gè)世界描述為一個(gè)“注定要不停流浪”的地方。20 世紀(jì)90 年代初,他開(kāi)始塑造孤獨(dú)的流浪者形象,同時(shí)表達(dá)出對(duì)孤獨(dú)這個(gè)概念的矛盾心理。譜例2 中四(五)度的空曠感、分解六和弦模進(jìn)帶來(lái)的游移,都是這方面的體現(xiàn)。這與他早期的《流浪徒工之歌》塑造的形象以及舒伯特的藝術(shù)歌曲相關(guān)。“流浪”一詞暗示了一種具體行為:在等待的同時(shí)來(lái)回走動(dòng)。流浪者形象在《大地之歌》中最為鮮明,第一樂(lè)章開(kāi)頭的重復(fù)四度音型便確定了這種游蕩的、尋找的姿態(tài)。這是一種渴望——對(duì)無(wú)限的渴望,幾乎貫穿他所有作品。

《第二交響曲》開(kāi)頭的音型在發(fā)展中以在不同空間內(nèi)的陳述、持續(xù)為特色,其間加入了很多新內(nèi)容,熟悉的音型會(huì)不斷出現(xiàn),明確核心。這是馬勒交響曲自下而上結(jié)構(gòu)的典型例子,音樂(lè)不斷在已知事件中增加新內(nèi)容,每次增加得不多,但會(huì)一直持續(xù)下去,進(jìn)而推動(dòng)故事發(fā)展。音樂(lè)的敘述喚起這樣一個(gè)情景——主人公站在心愛(ài)之人的棺木旁邊,回憶他的奮斗、情感歷程和理想抱負(fù),這會(huì)引導(dǎo)欣賞者思考生與死的本質(zhì)、未來(lái)生命的可能性問(wèn)題。馬勒的敘事過(guò)程非常平靜,他強(qiáng)調(diào)的是推演的進(jìn)程。他跟布魯克納一樣,以空拍來(lái)完成音樂(lè)段落間的停頓,但新增的音調(diào)會(huì)不時(shí)讓人回想起過(guò)去,這點(diǎn)區(qū)別于布魯克納。呈示部的主題安排極為獨(dú)特,由三個(gè)主題的相互促進(jìn)和對(duì)比來(lái)完成。小提琴奏出的呈示部E 大調(diào)第二主題優(yōu)美而抒情,是對(duì)英雄的歌頌。呈示部中的結(jié)束部(第97—116 小節(jié))調(diào)性是g 小調(diào),它與開(kāi)頭調(diào)性所形成的差別在當(dāng)時(shí)來(lái)看是很大膽的嘗試。雙展開(kāi)部以四個(gè)插部和三個(gè)主題為主。再現(xiàn)部(第329 小節(jié)起)和結(jié)束部(第392小節(jié)起)均以調(diào)性重現(xiàn)和主題材料再現(xiàn)完成。結(jié)尾預(yù)示了這樣的結(jié)局:縱使是英雄,也逃脫不了死亡的命運(yùn)。這個(gè)樂(lè)章極為復(fù)雜的材料隱藏在傳統(tǒng)曲式的外衣下,給人的整體感覺(jué)是沉痛的、溫和的、不卑不亢的。

再現(xiàn)部之后的結(jié)束部(第392—445 小節(jié))綜合了呈示部主部與結(jié)束部的材料,調(diào)性回歸、對(duì)葬禮進(jìn)行曲主題的回溯使死亡再次得到強(qiáng)調(diào),而雙展開(kāi)部的設(shè)計(jì)也在更遠(yuǎn)的關(guān)系調(diào)上以及對(duì)插部主題的運(yùn)用中使話(huà)題得到充分展開(kāi)。馬勒探討死亡的作品并非僅此一部,還包括《第一交響曲》中的《死亡進(jìn)行曲》(Totenmarch)、《第五交響曲》中的《送葬進(jìn)行曲》(Trauermarsch)、《第四交響曲》和《第九交響曲》中的《死之舞》(Totentanz)、《第六交響曲》終曲《死亡的一擊》(Totenschl?ge)。[4]59-60這些樂(lè)章的文字提示與樂(lè)曲的表達(dá)相契合,死亡題材在音樂(lè)敘事中呈現(xiàn)出豐富的樣態(tài),體現(xiàn)出不屈服的抗?fàn)幘瘛!兜诙豁懬纷屓讼肫稹兜谝唤豁懬分杏⑿鄣脑岫Y,而其續(xù)集的序言則表達(dá)了對(duì)死亡的憤怒和質(zhì)疑。《第二交響曲》由《第一交響曲》發(fā)展而來(lái),其強(qiáng)調(diào)的是進(jìn)化的(而非獨(dú)立的)敘述結(jié)構(gòu)。從《第一交響曲》開(kāi)始,馬勒發(fā)展了一種有趣的音樂(lè)邏輯——基于演變發(fā)展和簡(jiǎn)潔的動(dòng)機(jī)主題來(lái)建構(gòu)塊狀的次級(jí)結(jié)構(gòu),這種方式在很大程度上削弱了奏鳴曲形式的辯證特性。馬勒對(duì)娜塔莉·鮑爾-萊希納說(shuō):“作曲類(lèi)似玩磚塊,不斷地用相同的舊石頭制造新的建筑。”[5]93

二、離題:反諷的苦痛

如果說(shuō)第一樂(lè)章給人以持續(xù)的悲痛、沉重之感,那么隨之而來(lái)的第二樂(lè)章則使人瞬間進(jìn)入另一種情境。兩個(gè)樂(lè)章之間,作曲家安排了一個(gè)至少五分鐘的停頓。這種做法是極為罕見(jiàn)的。雖然第二樂(lè)章的音樂(lè)素材本身很有魅力,也很有技巧,但在第一樂(lè)章沉重而險(xiǎn)惡的情境之后,它顯得不是那么有分量。1903 年4 月2 日,馬勒在給尤利烏斯·布特斯②尤利烏斯·布特斯(Julius Buths,1851—1920 年),德國(guó)指揮家、鋼琴家,1879—1890 年在埃爾伯費(fèi)爾德?lián)沃笓],1890—1908 年遷居杜塞爾多夫,擔(dān)任下萊茵音樂(lè)節(jié)(Lower Rhine Festival)音樂(lè)總監(jiān),1902 年起任杜塞爾多夫音樂(lè)院院長(zhǎng),曾指揮過(guò)馬勒、戴留斯和施特勞斯等人的作品。的一封信中承認(rèn)了第一樂(lè)章音樂(lè)上的不足:“第一樂(lè)章之后有必要有一個(gè)明確的停頓,因?yàn)榈诙?lè)章并沒(méi)有達(dá)到對(duì)比的效果,而僅僅是第一樂(lè)章之后一個(gè)差異性的存在。這是我的錯(cuò),而不是因?yàn)槁?tīng)眾缺乏理解。”[6]155第二樂(lè)章結(jié)合了連德勒舞曲與圓舞曲的風(fēng)格。民間音樂(lè)一直是馬勒汲取創(chuàng)作養(yǎng)料的源泉,略為粗俗、狂放甚至笨拙的舞曲是他在音樂(lè)創(chuàng)作中進(jìn)行反諷的材料來(lái)源。第二樂(lè)章是樂(lè)曲敘事的插入部分,由此形成離題效果,使人從另一個(gè)角度去反思、質(zhì)疑之前的死亡命題。

第二樂(lè)章帶來(lái)的反差恰恰是第三樂(lè)章的前奏,諧謔曲的“無(wú)窮動(dòng)”風(fēng)格給人帶來(lái)全新體驗(yàn),它來(lái)源于馬勒所作的一首聲樂(lè)曲《圣安東尼向魚(yú)兒傳教》。歌曲音調(diào)的加入使諧謔曲的特征更加明顯,并點(diǎn)出核心,音調(diào)平移使交響曲意義的表達(dá)愈發(fā)復(fù)雜。馬勒的選材與瑞士畫(huà)家阿諾德·博科林(Arnold B?cklin)于1892年創(chuàng)作的畫(huà)作《安東尼的傳教》(Der heilige Antonius)具有呼應(yīng)的效果。[7]140《第二交響曲》的歌曲器樂(lè)化和《第一交響曲》第三樂(lè)章中送葬隊(duì)伍中的動(dòng)物一樣,都在諷刺人類(lèi)的生活。以《第二交響曲》為代表的舞曲或諧謔曲樂(lè)章是作曲家極具獨(dú)特性的創(chuàng)新,混合性、互文性、具有反諷意味是此類(lèi)樂(lè)章的特征。這些音樂(lè)文本如果不是原創(chuàng)的,它們必然會(huì)和歷史上的某些文本或風(fēng)格形成呼應(yīng)關(guān)系。

《圣安東尼向魚(yú)兒傳教》本身就充滿(mǎn)諷刺意味:圣安東尼想在教堂里傳教,然而由于傳教過(guò)程索然無(wú)味,無(wú)一人前來(lái)聆聽(tīng),他只好對(duì)著河中的魚(yú)傳教,這些魚(yú)如同聽(tīng)得懂似的,都向安東尼靠攏,但在結(jié)束后又若無(wú)其事地游走。馬勒借此來(lái)諷刺塵世生活——傳教很神圣,可人們聽(tīng)完之后依然故我。這個(gè)樂(lè)章兼具幽默、抒情和莊嚴(yán)。馬勒在這則寓言基礎(chǔ)上利用器樂(lè)音樂(lè),以更抽象的手法發(fā)出嘲笑。1896 年1 月,他在與娜塔莉·鮑爾-萊希納的談話(huà)中這樣說(shuō):

諧謔曲所表達(dá)的內(nèi)容只能這樣來(lái)說(shuō)明:如果你透過(guò)窗戶(hù)觀看遠(yuǎn)處的一個(gè)舞蹈,卻聽(tīng)不到音樂(lè),那么舞蹈中一對(duì)對(duì)舞者的旋轉(zhuǎn)就顯得奇怪而毫無(wú)意義,因?yàn)槿鄙倭斯?jié)奏這一關(guān)鍵要素。你必須這樣去想象一個(gè)貧困和不幸的人:對(duì)這個(gè)人來(lái)說(shuō),世界就像一面凹面鏡,扭曲而瘋狂。諧謔曲以這樣一個(gè)殉道者發(fā)出的可怕吶喊而結(jié)束。[2]63

歌曲原作建立在主和弦上,它的開(kāi)始和結(jié)束都是穩(wěn)定的,所以很難對(duì)其做進(jìn)一步的擴(kuò)充。空拍和連線(xiàn)的加入使節(jié)奏更具有舞曲的活潑特質(zhì)。第149 小節(jié),在定音鼓搖曳的四度音程和弦樂(lè)組不斷跑動(dòng)的伴奏下,短笛聲部的旋律被凸顯出來(lái)。音樂(lè)中不安和空洞的音調(diào)使脫離了歌詞的音樂(lè)文本變得獨(dú)立,讓人能夠感受到作曲家意欲表達(dá)的情緒。這個(gè)摘引自歌曲的音調(diào)混合在連德勒舞曲旋律之中,喚起人們對(duì)過(guò)去的回憶。馬勒在創(chuàng)作中對(duì)這個(gè)音調(diào)做了淡化處理,將它放置在一個(gè)不起眼的位置,且沒(méi)有展開(kāi),但是聽(tīng)者能馬上分辨出這個(gè)典型的馬勒式音樂(lè)語(yǔ)言。或許對(duì)于作曲家來(lái)說(shuō),這并不是刻意的摘引,而是感情的自然流露。在這個(gè)音調(diào)不斷出現(xiàn)的同時(shí),變化也隨之產(chǎn)生,變奏手法推動(dòng)著樂(lè)曲前進(jìn)。第190 小節(jié)加入了一個(gè)重要的新內(nèi)容,由大提琴和低音大提琴以沉悶的語(yǔ)調(diào)奏出,樂(lè)曲迅速轉(zhuǎn)到D 大調(diào)(第212 小節(jié)起),接著又轉(zhuǎn)到E大調(diào)(第257 小節(jié)起)。在E 大調(diào)中,小號(hào)引出一個(gè)新的主題,它以不同尋常的音色與柔和的小提琴形成強(qiáng)烈對(duì)比。類(lèi)似這樣的段落顯示出馬勒對(duì)管弦樂(lè)隊(duì)的理解與布魯克納、瓦格納不同。馬勒在這種內(nèi)在化的、小型的器樂(lè)組合實(shí)驗(yàn)中,對(duì)樂(lè)器各種音色可能性的發(fā)掘與利用,為勛伯格的創(chuàng)作帶來(lái)了靈感。

第三樂(lè)章的意義以及它與諧謔曲流派所進(jìn)行的對(duì)話(huà),可從以下三個(gè)方面探尋。首先,第三樂(lè)章本身就是一個(gè)獨(dú)立而美妙的諧謔曲樂(lè)章;其次,這一樂(lè)章材料可視為同一套主題材料的連續(xù)兩次排列;最后,一個(gè)關(guān)鍵性的遞歸(第545 小節(jié)的再現(xiàn))暗示了形式的循環(huán)。對(duì)于作品意義的探討需要將作為結(jié)構(gòu)的形式和敘述所表達(dá)的意義聯(lián)系起來(lái)。第三樂(lè)章可以說(shuō)是馬勒嘗試并成功逃脫布魯克納諧謔曲形式的模型。同時(shí),作曲家以獨(dú)特的寫(xiě)作方式自豪地炫耀他精湛的技巧。[8]221作為指揮家的馬勒非常熟悉各種流派與形式,特別是布魯克納、李斯特、理查·施特勞斯,以及莫扎特和貝多芬等人的音樂(lè)風(fēng)格。可以說(shuō),馬勒音樂(lè)的形式與傳統(tǒng)音樂(lè)的形式是保持聯(lián)系的,但不能憑借這些聯(lián)系就輕易判定馬勒音樂(lè)的形式。作品著重表現(xiàn)的是歷時(shí)過(guò)程,多樣而復(fù)雜的時(shí)間性是馬勒早期交響曲創(chuàng)作手法上的一種創(chuàng)新。

在馬勒去世之后,盧恰諾·貝里奧(Luciano Berio,1925—2003 年)在自己的《交響曲》(Sinfonia,1968—1969 年)中對(duì)第三樂(lè)章的全新解讀為后人提供了一個(gè)更廣闊的理解路徑。聽(tīng)者通過(guò)貝里奧的音樂(lè)文本進(jìn)一步加深了對(duì)馬勒音樂(lè)文本的解讀。兩部作品所具有的聯(lián)系改變了它們與讀者之間的距離。貝里奧宣稱(chēng)自己“分析”了馬勒《第二交響曲》的諧謔曲樂(lè)章,這為后人理解馬勒交響曲潛在的戲劇風(fēng)格提供了一種參考方式。貝里奧的作品在對(duì)馬勒作品的“評(píng)論”中展現(xiàn)出一種相當(dāng)特殊的合成策略,這是貝里奧讓欣賞者注意到馬勒音樂(lè)中的裂縫、裂痕以及夸張的行為。[9]1馬勒的諧謔曲在被摘引且重新設(shè)計(jì)的同時(shí)受到了損害,敘事和角色在持續(xù)的音樂(lè)運(yùn)動(dòng)中被瓦解,或者可以反問(wèn):馬勒最初的諧謔曲是否已被解體?

我們說(shuō)馬勒的交響曲是小說(shuō)交響曲,關(guān)鍵在于它先有部分再有整體,部分構(gòu)成整體的凝聚力代替了整體統(tǒng)攝部分的同一感。也是在這種構(gòu)成的推進(jìn)下,摘引來(lái)的材料被一步步引入,且不會(huì)讓人產(chǎn)生不適或割裂之感。《第二交響曲》第四樂(lè)章《原始之光》同樣體現(xiàn)了文本關(guān)聯(lián)帶來(lái)的意義交流。它來(lái)自阿爾尼姆和布倫塔諾收集編選的民歌集《少年魔號(hào)》中的一首同名民歌。《原始之光》由女低音獨(dú)唱,降D 大調(diào),樂(lè)譜上的表情記號(hào)為“非常簡(jiǎn)潔而莊嚴(yán)”。歌詞大意是:人世間正處于巨大的災(zāi)難和無(wú)窮的痛苦之中,為解脫人世的痛苦,上帝會(huì)給人一道“原始之光”,照耀著他進(jìn)入永恒幸福的王國(guó)。[3]38在《第二交響曲》第四樂(lè)章中,人聲具有重要地位,器樂(lè)以平穩(wěn)的橫向進(jìn)行形成烘托,但器樂(lè)與聲樂(lè)總是處于“錯(cuò)位”中,馬勒用低音的懸置造成游離的效果,弦樂(lè)低音與上層的聲樂(lè)以及小提琴、中提琴形成分離。低音對(duì)主和弦的排斥使聲樂(lè)的主導(dǎo)性地位上升。馬勒交響曲中的主旋律不僅與民歌的音調(diào)有聯(lián)系,還與歌詞也相關(guān)聯(lián):一方面,作曲家希望聽(tīng)者了解原作,以形成內(nèi)容方面的聯(lián)想;另一方面,作曲家又希望打破文本的束縛,讓音樂(lè)本身具有獨(dú)特的意義。這個(gè)樂(lè)章為敘述的承接做了貢獻(xiàn):首先,它補(bǔ)充了第三樂(lè)章純器樂(lè)的歌曲形式;其次,引用的短小歌曲表達(dá)了“要回到上帝那里去”,為之后的思考和表達(dá)埋下伏筆。

總體來(lái)說(shuō),音樂(lè)風(fēng)格上的不和諧與共性中的個(gè)性通過(guò)中間三個(gè)樂(lè)章得以彰顯:在舞曲介入后,圣安東尼的傳教是高潮到來(lái)前的絕望,是比較孤立的材料,其反諷特征以色彩性的塑造和非常規(guī)樂(lè)器來(lái)展現(xiàn);《原始之光》進(jìn)一步擴(kuò)大了矛盾,女低音獨(dú)唱和莊嚴(yán)的銅管樂(lè)贊美詩(shī)形成鮮明對(duì)比,強(qiáng)烈的半音化表達(dá)了緊迫感,決心“回歸上帝”的敘事處理為交響曲的結(jié)構(gòu)安排開(kāi)創(chuàng)了先例;最后,終曲試圖解決緊張和矛盾,表達(dá)出另一種理想化的、帶有救贖性質(zhì)的自由精神。

三、空間:自然話(huà)題中的天國(guó)想象

對(duì)大自然的幻想和歌頌是浪漫主義的核心,無(wú)論是題材還是美妙的音調(diào),都暗示著人與自然的和諧相處,體現(xiàn)了一種對(duì)美好事物的憧憬。貝多芬《田園交響曲》是一個(gè)先例,從那時(shí)開(kāi)始,鳥(niǎo)鳴聲以及對(duì)于自然景色的歌頌便常見(jiàn)于各類(lèi)音樂(lè)創(chuàng)作。馬勒對(duì)自然的看法比較復(fù)雜,他在深入思考的同時(shí)將其哲理化。針對(duì)交響樂(lè)的本質(zhì)問(wèn)題,西貝柳斯認(rèn)為,交響樂(lè)著眼于形式的“嚴(yán)苛與風(fēng)格”,強(qiáng)調(diào)音樂(lè)的組織應(yīng)以?xún)?nèi)在的邏輯發(fā)展為宗旨,而馬勒不同意:“不,交響樂(lè)就是世界,它必須包羅萬(wàn)象”[10]226。馬勒對(duì)于自然的向往在他的作品中隨處可見(jiàn),這使得他的樂(lè)曲題材多樣化,且伴隨著音樂(lè)意義的復(fù)雜化。他關(guān)注的是田園詩(shī),而非自然史。自然作為天國(guó)(伊甸園)的象征,與塵世現(xiàn)實(shí)(墮落的世界)的對(duì)立形成一種張力。自然意象是用來(lái)表現(xiàn)天國(guó)的,它是一種視覺(jué)呈現(xiàn)和回憶,而不是現(xiàn)實(shí)。莫奈爾在《音樂(lè)的話(huà)題:狩獵、軍隊(duì)和田園》中將作曲家運(yùn)用的音樂(lè)題材分為狩獵、軍隊(duì)和田園,田園題材包含春天、溪流、樹(shù)木、花朵、鳥(niǎo)鳴等。鳥(niǎo)鳴一般由木管組演奏。[11]13-14馬勒對(duì)鳥(niǎo)鳴的表現(xiàn)顯示出對(duì)生命的思考。

馬勒的生死觀源于哲思,他對(duì)費(fèi)希納③費(fèi)希納(Gustav Theodor Fechner,1801—1887 年),德國(guó)物理學(xué)家、哲學(xué)家、心理學(xué)家、美學(xué)家。他的美學(xué)思想在19 世紀(jì)末20 世紀(jì)初的美學(xué)研究中起著關(guān)鍵性作用,將“自上而下”的傳統(tǒng)哲學(xué)思辨方式轉(zhuǎn)變?yōu)椤白韵露稀钡慕?jīng)驗(yàn)方式。的宗教哲學(xué)有一種強(qiáng)烈的共鳴。費(fèi)希納認(rèn)為:“整個(gè)宇宙是一個(gè)有機(jī)的精神層級(jí),上導(dǎo)至神。……人類(lèi)的存在包含三個(gè)階段:出生前無(wú)盡的沉睡,在地球上睡著和醒來(lái)的交替,永生。死亡正是向第三階段的過(guò)渡,我們確實(shí)沒(méi)有任何理由害怕死亡,它遠(yuǎn)沒(méi)有分娩時(shí)子宮所受到的創(chuàng)傷可怕。”[12]442在馬勒的作品中,生死的輪回與轉(zhuǎn)換通過(guò)對(duì)自然題材的表現(xiàn)得以闡釋。他對(duì)于田園題材的表現(xiàn)區(qū)別于浪漫主義作曲家的甜美想象,傳遞了對(duì)生死意義的思考。馬勒通過(guò)對(duì)鳥(niǎo)鳴的引入表達(dá)了一種獨(dú)特的生死觀。費(fèi)希納和歌德(Johann Wolfgang von Goethe,1749—1832 年)對(duì)大自然的看法和相關(guān)著作對(duì)馬勒有著深刻影響,馬勒從中汲取精華,并運(yùn)用自己的智慧解決問(wèn)題。[13]73-74“偉大的召喚”的深刻內(nèi)涵從《第二交響曲》終曲樂(lè)章開(kāi)始引起人們注意。弗洛羅斯認(rèn)為,可以將藝術(shù)化的夜鶯啼鳴視作一個(gè)“來(lái)自遙遠(yuǎn)之處的音樂(lè)”類(lèi)型來(lái)討論。這可以從馬勒的論述中找到證據(jù),比如他在1901 年12 月15 日寫(xiě)給阿爾瑪信中說(shuō):

“偉大的召喚”被聽(tīng)見(jiàn)——天啟的號(hào)角響起;在隨后可怕的靜默中,我們只能捕捉到夜鶯那遙遠(yuǎn)的、幾乎聽(tīng)不見(jiàn)的歌聲,這是塵世生命最后戰(zhàn)栗的回聲![14]162

此外,娜塔莉·鮑爾-萊希納在一次討論標(biāo)題音樂(lè)時(shí),將夜鶯的歌聲描述為“死亡之鳥(niǎo)的叫聲”:

一次又一次地闖入,“偉大的召喚”仿佛來(lái)自另一個(gè)世界。在所有人都在難以形容的混亂中呼喊和尖叫之后,什么都聽(tīng)不見(jiàn)了,只有在最后一座墓穴之上的死亡之鳥(niǎo)那長(zhǎng)長(zhǎng)的叫聲。最后,這叫聲也消失了。[14]162

被視為“偉大的召喚”的夜鶯啼鳴一方面是“死亡鳥(niǎo)的叫聲”,另一方面又是“塵世生命的回聲”。之后,鳥(niǎo)鳴出現(xiàn)在《第三交響曲》“動(dòng)物的插曲”(第三樂(lè)章《森林里的動(dòng)物告訴我什么》)中,通過(guò)《第七交響曲》的兩首《夜曲》,最后到達(dá)《大地之歌》第六樂(lè)章《告別》和《第九交響曲》標(biāo)記為“神秘地”(misterioso)的段落。[14]163馬勒說(shuō):“我沒(méi)有能力將大自然這個(gè)重要角色在我所有的作品中演奏出來(lái)……當(dāng)鳥(niǎo)鳴聲或任何的大自然聲響深深感動(dòng)我時(shí),我不會(huì)將真實(shí)的或完全模仿大自然的聲音和音程寫(xiě)出,而是將它置于一個(gè)形式中,這個(gè)形式能將它真實(shí)地再現(xiàn),有如它的回聲一般。”[14]113馬勒作品中的鳥(niǎo)鳴并非對(duì)鳥(niǎo)叫的單純模仿,它帶來(lái)遙遠(yuǎn)和陌生之感,使音樂(lè)形成了貌似客觀的陳述。

馬勒注重拓展交響曲的空間,這在《第二交響曲》中體現(xiàn)在第一樂(lè)章音調(diào)的引入。最初的狩獵聲和嘹亮的號(hào)角聲由樂(lè)隊(duì)奏出,它在第一樂(lè)章的展開(kāi)部出現(xiàn)了兩次,在終曲樂(lè)章出現(xiàn)了三次。這些反復(fù)出現(xiàn)的內(nèi)容是馬勒進(jìn)行形式創(chuàng)新的一部分,它們?cè)谡孔髌分兴l(fā)揮的作用主要體現(xiàn)在形式和音色上。[9]43《第二交響曲》的號(hào)角聲、死亡鳥(niǎo)叫聲與主導(dǎo)的音樂(lè)形成雙重空間,它們雖然在樂(lè)曲中轉(zhuǎn)瞬即逝,但仍讓人無(wú)法忽視。這種局部的聽(tīng)覺(jué)現(xiàn)象不在傳統(tǒng)的戲劇邏輯中發(fā)揮作用,它暗示了一種距離。象征自然的插曲看起來(lái)是獨(dú)立的片段,實(shí)則是一種特殊的結(jié)構(gòu)。在交響樂(lè)敘事中,它是敘事展開(kāi)的停頓,這一部分的音樂(lè)時(shí)間不同于人們熟悉的音樂(lè)時(shí)間模式,而以一種更慢、更靜態(tài)的方式來(lái)呈現(xiàn)。遙遠(yuǎn)聲音所表現(xiàn)的距離感和音樂(lè)浪漫主義美學(xué)之間存在重要聯(lián)系。馬勒對(duì)遠(yuǎn)處聲音的關(guān)注也體現(xiàn)在他的文字中。在1879 年寫(xiě)給友人約瑟夫·斯坦納(Joseph Steiner,1861—1921 年)的信中,他對(duì)聲音的敘述如同19 世紀(jì)早期的小說(shuō):

那天晚上,我走進(jìn)荒原,爬上一棵孤零零地立在那里的菩提樹(shù)時(shí),我看到了遠(yuǎn)離現(xiàn)實(shí)的世界:在我眼前,多瑙河蜿蜒著古老的道路,它的波浪在夕陽(yáng)的照耀下閃爍;黃昏時(shí)分的鐘聲在和煦的微風(fēng)中從我身后的村莊傳來(lái),樹(shù)枝在風(fēng)中搖擺,如同精靈王國(guó)的女兒們一樣晃我入眠,我喜愛(ài)的樹(shù)葉和花朵溫柔地愛(ài)撫著我的臉頰。到處都很寂靜!最圣潔的寂靜!只有遠(yuǎn)處傳來(lái)坐在蘆葦叢中的青蛙的悲鳴。④Mahler to Joseph Steiner, Puszta-batta, 18 June 1879, Selected Letters of Gustav Mahler,55.Translation emended.

這段文字中聲音的層次與馬勒作品中的距離感是可以對(duì)應(yīng)的,他的音樂(lè)成為多元聲音的載體,使先前處于邊緣的或被剝奪的聲音重新進(jìn)入音樂(lè)領(lǐng)域。空間和時(shí)間的維度體現(xiàn)于這種距離感中。聲音營(yíng)造了音樂(lè)之外極其復(fù)雜的想象空間,馬勒將音樂(lè)之外的現(xiàn)實(shí)導(dǎo)入原本封閉的交響音樂(lè)世界。這是馬勒給予標(biāo)題音樂(lè)最完美的回應(yīng)——音樂(lè)不可以還原文學(xué),卻在另一個(gè)時(shí)空中等同于文學(xué)。正如阿多諾矛盾地認(rèn)為,馬勒作品表現(xiàn)出的形態(tài)是敘事詩(shī),即使“他依然不允許用敘事詩(shī)音樂(lè)去描述他看到的世界”[15]245。馬勒在作品中對(duì)自然的關(guān)注似乎是在回顧一種早期的美學(xué)——在20 世紀(jì)初已經(jīng)顯得不合時(shí)宜——這可能和他所處的創(chuàng)作環(huán)境以及他所具有的時(shí)空多維理念有關(guān)。他對(duì)于自然概念的運(yùn)用在20 世紀(jì)初變得收斂,作為他作品一種內(nèi)在的特性。馬勒所塑造的自然,從表層上看是自然界生物的聲音,尤其是鳥(niǎo)叫聲;往更深的層面上看,它是一種非傳統(tǒng)音樂(lè)的聲音;從最宏觀的層面上看,它是音樂(lè)的本質(zhì),而不是任何具體的形式或表現(xiàn)因素。這與馬勒的整體自然觀念息息相關(guān)。[16]24馬勒的音樂(lè),與其說(shuō)是他對(duì)自然的再現(xiàn),不如說(shuō)是他對(duì)自然的論述,是他真正的“自我”。《第四交響曲》終曲在描繪如孩子般對(duì)天堂的憧憬時(shí)采用了奧地利民歌風(fēng)格,這并非巧合。諸如此類(lèi)的音樂(lè)事件,無(wú)法單從標(biāo)題上來(lái)解說(shuō)。

馬勒交響曲樂(lè)隊(duì)所表現(xiàn)的遙遠(yuǎn)空間不僅象征著時(shí)間(回憶和未來(lái)),更象征著差異。在這一點(diǎn)上,馬勒的音樂(lè)展現(xiàn)出一些現(xiàn)代主義的關(guān)鍵要素——“他者”基調(diào)和對(duì)空間的隱喻,這在不久之后的現(xiàn)代主義流派作品中即有體現(xiàn),如勛伯格《雅各的天梯》(Die Jakobsleiter,1917—1922 年)。他對(duì)自然概念的特殊表達(dá)源自矛盾的心理。當(dāng)代的馬勒接受只是聚焦于作曲家所表達(dá)出的焦慮,實(shí)際上,馬勒的音樂(lè)還可以被用作對(duì)其所質(zhì)疑的事物的肯定。在現(xiàn)代人眼中,音樂(lè)中諷刺和批評(píng)的音調(diào)常常淹沒(méi)在肯定的音調(diào)之中,馬勒音樂(lè)的核心在一定程度上與他所尋求的批判的東西是統(tǒng)一的。由于自然題材的加入,交響曲的敘述更加多樣化,音樂(lè)的時(shí)間推移與立體的空間展示并存。

四、結(jié)局:在末日審判中永生

在《第二交響曲》有關(guān)死亡問(wèn)題的探討中,馬勒遵循了三部性的敘述原則。第二至四樂(lè)章作為一個(gè)整體的中間樂(lè)章,是故事的轉(zhuǎn)折:在連德勒舞曲中,人們談起死者生命中的幸福時(shí)刻,是對(duì)他年輕時(shí)光的回憶和對(duì)純真逝去的回首;諧謔曲帶來(lái)了不確定的絕望,表達(dá)出對(duì)一切的厭惡;《原始之光》是對(duì)信仰的回答。終曲樂(lè)章是之前樂(lè)章的目標(biāo),回答了所有呈示的問(wèn)題,并在音樂(lè)整體和語(yǔ)義上賦予作品更深層的含義,音樂(lè)進(jìn)行從緊張到解決,暗示了天啟和隨后的救贖,恰如《第二交響曲》那非正式的副標(biāo)題“復(fù)活”。馬勒對(duì)宗教精神的重新闡釋顛覆了舊有的觀念。《第二交響曲》的終曲樂(lè)章是宗教形而上學(xué)的閃光,音樂(lè)語(yǔ)言體現(xiàn)出宗教性。

第五樂(lè)章由合唱、獨(dú)唱與樂(lè)隊(duì)共同完成,是全曲規(guī)模最大的樂(lè)章,緊接著第四樂(lè)章演奏,無(wú)任何停頓。樂(lè)章開(kāi)頭與貝多芬《第九交響曲》開(kāi)頭相似,由獨(dú)唱引入合唱的做法同樣是向貝多芬致敬。在人聲進(jìn)入之前,樂(lè)隊(duì)營(yíng)造出漸次出現(xiàn)的聲浪,“諧謔曲的速度、狂野的節(jié)奏”是樂(lè)章開(kāi)篇的表情標(biāo)記。在低音提琴?gòu)?qiáng)力度的上行音階后,樂(lè)隊(duì)在降B 音上建立的小三和弦營(yíng)造出一種不安的情緒,第14 小節(jié)起F 調(diào)長(zhǎng)號(hào)的四度音程是在找尋,同時(shí)呼應(yīng)了第一樂(lè)章開(kāi)頭。之后的音樂(lè),階段性進(jìn)行非常明顯,這里的斷續(xù)非常頻繁。當(dāng)?shù)?3 小節(jié)的五度音程代替四度音程之時(shí),圓號(hào)那光亮的上行音調(diào)似乎找到一個(gè)出口,隨之被雙簧管弱力度迂回下降的音型淹沒(méi)。第51 小節(jié),圓號(hào)的五度音程再次出現(xiàn),卻又消失在不確定的音型進(jìn)行中。如此浮沉多次,音樂(lè)迷失了方向。此時(shí),馬勒需要找到表現(xiàn)永生、救贖等輝煌境界的合唱歌詞,如同貝多芬在《第九交響曲》終曲以席勒的《歡樂(lè)頌》來(lái)傳達(dá)“四海之內(nèi)皆兄弟”的理想境界。[10]74至此,這個(gè)恢宏的樂(lè)章引導(dǎo)樂(lè)曲進(jìn)入另一個(gè)階段,它可以分為器樂(lè)的前段和聲樂(lè)的后段兩部分:器樂(lè)部分呈現(xiàn)出暴風(fēng)雨般的效果,體現(xiàn)出20 世紀(jì)人類(lèi)在精神和肉體上的痛苦;后段以女高音獨(dú)唱和合唱為主導(dǎo),徐緩而莊嚴(yán)地唱出18 世紀(jì)德國(guó)詩(shī)人克洛普施托克的《復(fù)活》頌歌。

馬勒的音樂(lè)更多地解構(gòu)了當(dāng)時(shí)已有的音樂(lè)手段,第194—447 小節(jié)的發(fā)展部帶有明顯的進(jìn)行曲特點(diǎn),這與第一樂(lè)章類(lèi)似。第289—313 小節(jié)多次出現(xiàn)了“末日經(jīng)”(dies irae)主題,它在第一樂(lè)章的展開(kāi)部(第270 小節(jié))出現(xiàn)過(guò),此時(shí)的樂(lè)器分配(第289—296 小節(jié))由小號(hào)代替了長(zhǎng)號(hào)。末日審判和復(fù)活的構(gòu)思一直貫穿于整個(gè)樂(lè)曲,作曲家在樂(lè)曲結(jié)尾加強(qiáng)且突出對(duì)此的思考。當(dāng)復(fù)活之音響起,鐘鼓齊鳴,莊嚴(yán)的風(fēng)琴加入樂(lè)器和人聲的大合唱時(shí),各色音效融為一體,形成強(qiáng)大而歡樂(lè)的高潮,在復(fù)活的信念下,人類(lèi)對(duì)未來(lái)有著美好的設(shè)想。[17]92-93在這一樂(lè)章即將結(jié)束時(shí),救贖終于到來(lái),音樂(lè)呈現(xiàn)出狂喜、宏大的氣勢(shì),表現(xiàn)出一種全能之愛(ài)照亮生命的情景。結(jié)尾部分所展現(xiàn)的永生主題與《第八交響曲》結(jié)尾“神秘合唱”的宗教眾贊歌遙相呼應(yīng)。合唱的加入歌頌了死亡,唱出 “向死而生”的悲壯感,這是馬勒對(duì)人生問(wèn)題的終極思索——英雄業(yè)績(jī)、對(duì)生活的美好幻想、對(duì)命運(yùn)的抗?fàn)帲际峭絼诘模挥兴劳霾攀怯篮恪?/p>

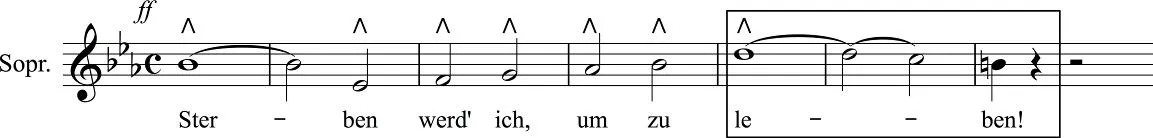

值得品味的是,在終曲第696 小節(jié)處,馬勒摘引了瓦格納的“永恒”動(dòng)機(jī),它足以讓這個(gè)結(jié)局更加輝煌。在情緒逐漸醞釀的過(guò)程中,“永恒”動(dòng)機(jī)終于得到比較完整的展示,并一直持續(xù)到結(jié)尾,將樂(lè)曲引入新的境界。在具體操作上,馬勒將瓦格納“永恒”動(dòng)機(jī)中的兩個(gè)短句合成一個(gè)綿延的旋律,在保留開(kāi)頭五度下行跳進(jìn)和結(jié)尾三度上行小跳的基礎(chǔ)上,將中間的樂(lè)句連接成一個(gè)五度內(nèi)的上行級(jí)進(jìn)音階,并在結(jié)尾的小跳之后加入一個(gè)緩和的下行級(jí)進(jìn)進(jìn)行。這個(gè)級(jí)進(jìn)進(jìn)行很重要,它將瓦格納的疑問(wèn)句變?yōu)殛愂鼍洹4藭r(shí)的音調(diào)平穩(wěn)流暢,跳進(jìn)之后的反向級(jí)進(jìn)緩沖了動(dòng)力性。保持平穩(wěn)與動(dòng)力感形成矛盾,推動(dòng)樂(lè)曲走向宏偉的結(jié)尾,旋律具有強(qiáng)大力量的同時(shí)兼具神圣性。(譜例3 和譜例4)

譜例3 瓦格納《齊格弗里德》第三幕第三場(chǎng)終曲重唱的“永恒”動(dòng)機(jī)(布倫希爾德)

歌詞大意:我曾始終是我自己,我也永遠(yuǎn)是我自己。

譜例4 馬勒《第二交響曲》終曲樂(lè)章(編號(hào)47)第696—702 小節(jié)

歌詞大意:我將死去,為了永生!

馬勒經(jīng)常指揮《齊格弗里德》和《齊格弗里德牧歌》,這個(gè)“永恒”動(dòng)機(jī)在一開(kāi)始就很突出,這樣的借用不可能是無(wú)意識(shí)的。它在《第二交響曲》第四樂(lè)章第3—5、27—29、63—64 小節(jié)出現(xiàn)后,在第五樂(lè)章與高潮的永生主題融合。 “永恒”主題在第739 小節(jié)最后一次出現(xiàn),并以下行五度動(dòng)機(jī)重復(fù)兩次后,以下行八度接上行大跳至主和弦主音旋律位置(第752—764 小節(jié)),樂(lè)曲再一次升華,達(dá)到最強(qiáng)的輝煌(fff)。馬勒在給阿瑟·賽德?tīng)枹莅⑸べ惖聽(tīng)枺―r.Arthur Seidl,1863—1928 年),德國(guó)作家兼評(píng)論家。的信中寫(xiě)道:“只有在我經(jīng)歷時(shí)我才作曲,只有在我作曲時(shí)我才經(jīng)歷。”[18]119終曲樂(lè)章對(duì)死亡和復(fù)活話(huà)題的討論,是馬勒對(duì)有關(guān)生死問(wèn)題的存在主義探索的結(jié)果。目的是思索我們是誰(shuí)?我們將去往何處?死亡能揭示生命的意義嗎?他在給娜塔莉·鮑爾-萊希納的信中這樣解釋《第二交響曲》與《第三交響曲》的區(qū)別:“我在《第二交響曲》中提出并試圖回答的關(guān)于人類(lèi)的根本問(wèn)題——我們來(lái)到這世上是為了什么?此生之后我們還會(huì)存在嗎?——對(duì)我不再造成困擾了,因?yàn)檫@世上的萬(wàn)事萬(wàn)物都自有其生命軌跡。 借由交響樂(lè)反思上帝無(wú)窮創(chuàng)造力的心靈會(huì)消亡嗎?對(duì)這個(gè)問(wèn)題的回答應(yīng)該是篤定的:不會(huì)。因?yàn)槿f(wàn)物是永恒的、不朽的、確鑿無(wú)疑的……這世上再也容不下人類(lèi)的苦惱和悲傷。”[18]153-154《第二交響曲》終曲樂(lè)章開(kāi)頭精彩的裝飾音段落引導(dǎo)亡靈上升到天堂,它將以“光明照亮黑暗”。歌詞的第七詩(shī)節(jié)音樂(lè)從極其弱的力度到非常強(qiáng)(ppp-ff),從另一個(gè)角度詮釋了“我將死去,是為了復(fù)活!”最后,管風(fēng)琴的到來(lái)增加了音樂(lè)在宗教意義上的凝重感,合唱也隨之到達(dá)高潮(fff)。

從《第二交響曲》樂(lè)章的調(diào)性安排上看,c 小調(diào)—bA 大調(diào)—c 小調(diào)—bD 大調(diào)—bE 大調(diào),五個(gè)樂(lè)章調(diào)性的螺旋式上升構(gòu)成一個(gè)積極的尋找過(guò)程,從小調(diào)到大調(diào)的回歸暗示樂(lè)曲從試探、摸索到最后找到肯定的答案。從作曲技法上看,調(diào)性的前進(jìn)動(dòng)搖了中心調(diào)性的地位,這是調(diào)性松動(dòng)、不斷突破的結(jié)果。當(dāng)然,更重要的是它與《第二交響曲》所敘述的故事密切相關(guān)。馬勒在《第五交響曲》和《第七交響曲》終曲樂(lè)章中將調(diào)性移高半音的手法,同樣與他要表現(xiàn)的肯定結(jié)局和情緒有著內(nèi)在聯(lián)系。《第二交響曲》終曲樂(lè)章再次發(fā)出疑問(wèn),因?yàn)槭澜缒┤占磳?lái)臨,大地震動(dòng),死者復(fù)活,尋求上帝的救贖,最后的號(hào)聲召喚死者接受審判,恐懼在結(jié)尾的合唱中被驅(qū)散。合唱傳達(dá)了愛(ài)和寬恕。

音樂(lè)可以說(shuō)明一切嗎?馬勒?qǐng)?jiān)信,貝多芬之后的音樂(lè)都存在“內(nèi)在解說(shuō)”,他的交響曲都建立于“內(nèi)在解說(shuō)”之上,只是他沒(méi)有用文字說(shuō)明。馬勒的交響曲總是有一個(gè)音樂(lè)之外的意義,它可以被有經(jīng)驗(yàn)的聽(tīng)者發(fā)現(xiàn)。因此,馬勒在《第二交響曲》中對(duì)困擾他的存在主義問(wèn)題給出一種末世論的回答,并在《第三交響曲》中勾畫(huà)了完整的宇宙論——世界的結(jié)構(gòu)來(lái)自嚴(yán)格的、無(wú)情的事情,上升至天使和上帝之愛(ài)。音樂(lè)因此獲得有意義的維度,并能傳遞世界觀和文學(xué)、存在和宗教的觀念。[18]193馬勒以音樂(lè)表達(dá)了所謂的“內(nèi)在解說(shuō)”,突破了交響樂(lè)與文字的界限,延續(xù)了瓦格納晚期的形而上學(xué)歌劇觀,建構(gòu)了一個(gè)整體美學(xué)意義上的音樂(lè)世界。這個(gè)世界是自給自足的,成為一個(gè)封閉的宇宙。1895 年,馬勒說(shuō),寫(xiě)作交響曲是“運(yùn)用一個(gè)人所掌握的所有技巧來(lái)創(chuàng)造一個(gè)世界”,他要將世界最內(nèi)在的本質(zhì)用音樂(lè)的方式說(shuō)出來(lái)。[19]74-75

馬勒的標(biāo)題音樂(lè)體現(xiàn)了一種內(nèi)在的標(biāo)題性,音樂(lè)與暗語(yǔ)構(gòu)成龐雜的內(nèi)容。這使馬勒的交響曲與理查·施特勞斯的交響詩(shī)走上兩條完全不同的道路。1897 年,《第二交響曲》發(fā)表之后,馬勒在給阿瑟·賽德?tīng)柕男胖斜砻髯约汉屠聿椤な┨貏谒褂^念上的區(qū)別:“你一語(yǔ)中的,我的音樂(lè)標(biāo)題是情緒和想法的最終闡發(fā),而施特勞斯的標(biāo)題則是計(jì)劃之中的產(chǎn)物……創(chuàng)作大型作品時(shí),我常遇到這種情況,不得不借助文字來(lái)傳遞我的音樂(lè)理念。”[20]52他曾坦言,自己和理查·施特勞斯就像兩個(gè)從不同方向挖山的礦工,最后卻從同一個(gè)地方出來(lái)。只有在絕對(duì)理想的意義上,“終點(diǎn)”才被認(rèn)為是相同的。馬勒認(rèn)為,施特勞斯正朝著音樂(lè)的終極目標(biāo)努力,就像他自己一樣,只不過(guò)是以一種完全不同的方式。[6]41《第二交響曲》的“復(fù)活”并不是因?yàn)榧恿藰?biāo)題“復(fù)活”,而是音樂(lè)敘述的過(guò)程展現(xiàn)了一個(gè)情感表達(dá)的過(guò)程。

結(jié)語(yǔ)

馬勒的人生觀和世界觀隱藏在交響曲充滿(mǎn)二元對(duì)立和哲思的體裁特征之下。“用交響曲創(chuàng)造一個(gè)世界”是他的創(chuàng)作信條,他以《第二交響曲》展現(xiàn)出交響曲具有包容性的多元復(fù)雜的形態(tài)。作曲家通過(guò)由關(guān)聯(lián)性音調(diào)、引導(dǎo)性動(dòng)機(jī)實(shí)現(xiàn)的多維想象,以及對(duì)死亡的思考和對(duì)來(lái)世的憧憬,講述了一個(gè)關(guān)于葬禮的故事,尋找生與死問(wèn)題的答案。作品中的永生、救贖就像貝多芬《歡樂(lè)頌》所頌揚(yáng)的世界博愛(ài)、大同一樣,展現(xiàn)出一種宏偉。音樂(lè)能指指向一個(gè)沒(méi)有確切語(yǔ)詞可以描述的所指,音樂(lè)的意義一旦用語(yǔ)言來(lái)解釋也就失去了它本身的意義。正如1901 年12 月5 日馬勒在寫(xiě)給阿爾瑪?shù)男胖兴f(shuō):“這部作品是只能以世界本身來(lái)解釋的作品。如果有人要求上帝對(duì)他所創(chuàng)作出的這部作品——‘世界’加以說(shuō)明和解釋的話(huà),他也無(wú)法做到。”[10]52吉多·阿德勒(Guido Adler)試圖傳達(dá)馬勒的音樂(lè)給他留下的印象,他認(rèn)為馬勒在時(shí)代中建立了可靠的傳統(tǒng),他的作品可以讓人感受到即將到來(lái)的時(shí)代脈搏,并以民族音調(diào)和國(guó)別特色作為音樂(lè)的基礎(chǔ)。他如此評(píng)價(jià)馬勒的音樂(lè):“你會(huì)看到被天使環(huán)繞的孩子、面對(duì)逆境的年輕人、陷入沖突和斗爭(zhēng)的男人、英勇無(wú)畏的戰(zhàn)士、為摯愛(ài)而痛苦的妻子,以及為不朽而奮斗的人類(lèi)。你暗自聆聽(tīng)大自然的節(jié)律: 綠茵滋長(zhǎng),樹(shù)影婆娑,動(dòng)物奔跑,還有讓人心生惶恐的擾攘。你促使我們覺(jué)悟,趨向神往的虔誠(chéng)。”[21]159這是馬勒基于標(biāo)題創(chuàng)作音樂(lè),但又同時(shí)認(rèn)為應(yīng)該如同房屋蓋好后拆除腳手架一樣擺脫文字的初衷。瓦格納在歌劇中實(shí)現(xiàn)了貝多芬的預(yù)言,馬勒在交響曲中完成了瓦格納的理想,他們都是德意志浪漫主義精神的代表。《第二交響曲》的發(fā)展始于無(wú)從解決的主觀焦慮,經(jīng)過(guò)一系列說(shuō)明性的間奏曲,歸結(jié)于一個(gè)大規(guī)模的終曲。“我從上帝那里來(lái),要回到上帝那里去”的音樂(lè)主題是布魯克納和馬勒共同追求的理想,也為德奧音樂(lè)傳統(tǒng)的延續(xù)提供了明證。對(duì)馬勒來(lái)說(shuō),每一部交響曲都是一個(gè)獨(dú)立的世界,都有自己的規(guī)則和秩序。如果說(shuō),馬勒的樂(lè)章組合還與19 世紀(jì)的交響曲相關(guān)的話(huà),那便是對(duì)音樂(lè)獨(dú)創(chuàng)性的追求——他對(duì)奏鳴套曲的擴(kuò)充,他的音樂(lè)和文學(xué)的高度匹配。馬勒以交響曲建造了一個(gè)包羅萬(wàn)象的世界,其中的無(wú)終性、無(wú)盡頭也正是浪漫主義的核心。