俞劍華中國畫論范疇研究蠡議

張曼華

(南京藝術學院 美術學院,江蘇 南京 210013)

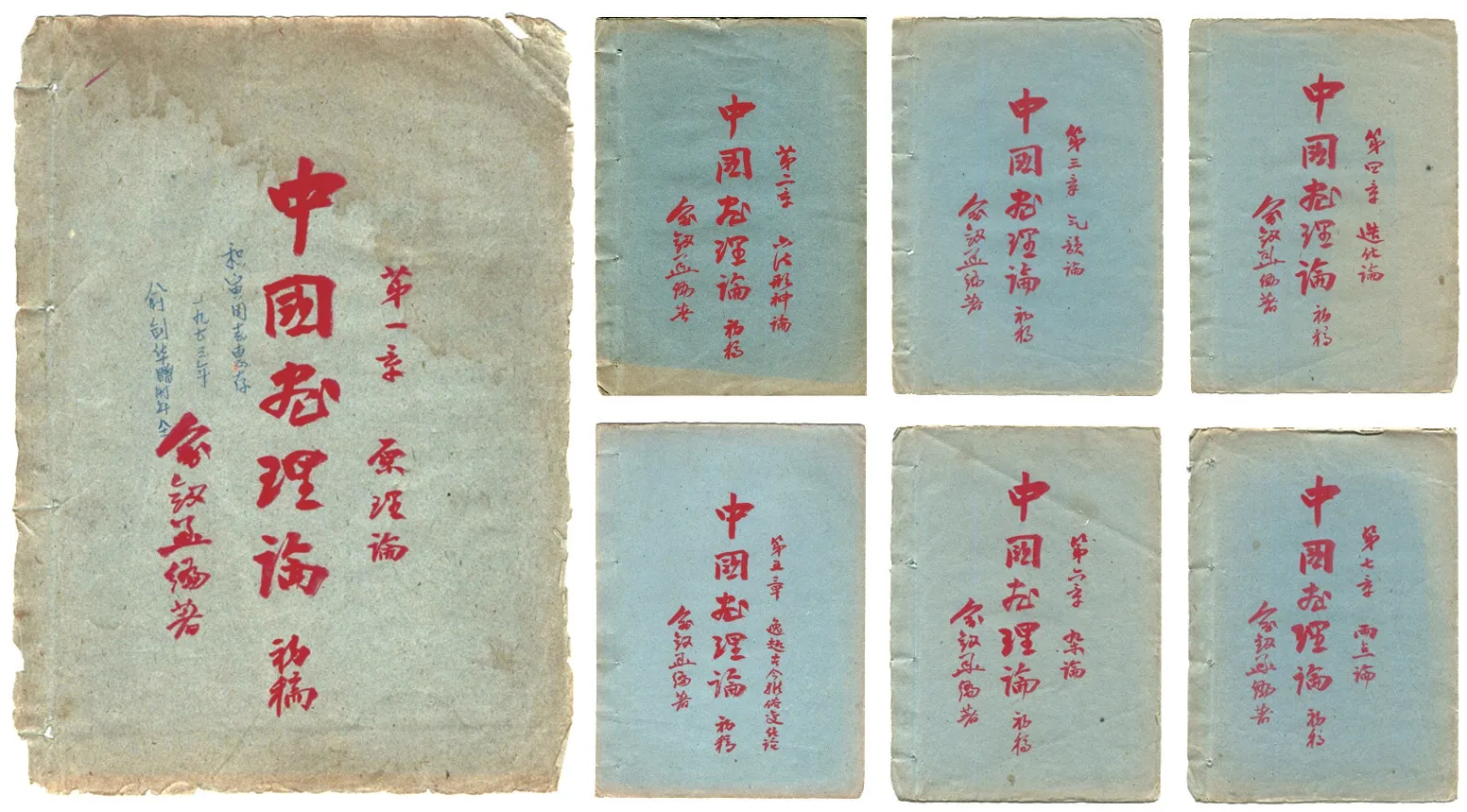

20 世紀著名教育家、書畫家、美術史論泰斗俞劍華(1895—1979 年)教授在中國美術史研究與中國畫論整理、注疏上,撰寫了上千萬字的著述,做出了巨大的貢獻,為美術史論界所罕見。《中國畫論類編》《中國歷代畫論大觀》《中國美術家人名辭典》《中國山水畫的南北宗論》《歷代名畫記注釋》《石濤畫語錄注釋》等著述,為后來學者的研究奠定了堅實的學術基礎。他還有多部遺著存世,有待整理與出版。《中國畫理論》(手稿全七冊,圖1—3)即是俞劍華先生晚年贈予關門弟子周積寅教授、近期將由江蘇鳳凰美術出版社出版的珍貴遺著之一,是關于中國畫論系統研究的重要成果,整理、歸納和分析了中國畫論中諸多概念和審美范疇。

圖1 俞劍華《中國畫理論》手稿七冊封面

圖2 俞劍華《中國畫理論》手稿目錄

圖3 俞劍華《中國畫理論》手稿內文

《中國畫理論》全書共七章,對中國畫論中諸多重要概念和審美范疇作系統梳理、歸納和分析,是對中國傳統繪畫美學研究的豐富與升華。

第一章《原理論》,涉及中國畫核心精神與基本原理的范疇,如道、理、心、性、意、思與想、靈與興等。俞劍華指出:“世間一切事物,必須掌握原理,始能動中竅要,雖至奇妙的東西,至復雜的事情,都可以分析清楚,措置裕如”(第一章)①本文引俞劍華語而不加注釋,只在文中標明出于第某章者,均出自其《中國畫理論》(手稿)。,強調了原理的重要性與核心地位,更是說明以下諸章所論范疇縱然豐富,亦不出原理論的規律。第二章《六法·形神論》,論述“六法”的功用及相關范疇在歷代的發展演變,形與神則分而述之,梳理形神范疇的內涵變化與發展。第三章《氣韻論》,從各個角度詳析氣韻的復雜性、豐富性,氣與韻在不同時代的內涵特征,以及畫家的氣韻修養與筆墨氣韻。第四章《造化論》,圍繞造化、自然、天、真、生意等范疇展開研究。第五章《逸趣古今雅俗變化論》,分別論逸、趣、雅、俗等范疇,探討與品鑒格調相關的范疇。第六章《雜論》,分別論骨、格、奇、巧、精、工、文、妙、老、勢、醞釀等與中國畫創作相關的審美范疇。第七章《兩點論》,即對立統一的對偶范疇論,所列范疇非常豐富,如虛實、疏密、生熟、繁簡、老嫩、巧拙/工拙、似不似、藏露、質華、奇正、有無等等。

一、最早的中國畫論范疇研究

董欣賓引述列寧對范疇的定義:“范疇是區分過程中的一些小階段,即認識世界過程中的一些小階段,是幫助我們認識和掌握自然現象之網的網上紐結”,進而總結出:“范疇是人類認識生活的結晶,尤其是現代認識論中范疇所表現的程度,更應該被重視,可以說從主觀辯證法引渡到客觀辯證法之后最具有特征性的理論皆可從范疇進行考察”。[1]7我們可以說,中國畫論范疇是中國畫認識達到成熟的理性結晶和知識形態。

關于中國畫論范疇的研究,已出版的專著有葛路《中國繪畫美學范疇體系》(1989 年第1 版),董欣賓、鄭奇《中國繪畫對偶范疇論》(1990 年第1 版),周積寅《中國歷代畫論:掇英·類編·注釋·研究》(2007年第1 版)。《中國繪畫美學范疇體系》曾被推為國內第一部完整梳理中國繪畫美學范疇的著作,葛路先生在寫作時尚不知道俞劍華《中國畫理論》遺著存世,他在《小引》中說其關于繪畫范疇體系的建構與研究是探索性的、“無法借鑒的”:“由于目前國內外尚未見到談中國繪畫美學的范疇體系的專著,在無法借鑒的情況下,只好邊探索邊前進”。[2]2葛路從中國繪畫的特質和社會功能、審美標準、創作法則三方面對中國繪畫美學中的諸多概念進行了梳理,并且融合了作者在中國繪畫和美學研究中的理論成果和實踐經驗,在對風格和概念的理論化辨析中,梳理了中國繪畫美學思想形成和發展的過程,在學界享有很高聲譽。《中國繪畫對偶范疇論》一書在認識論方面揭示了中國繪畫范疇“以主體辯證為軸心,客體辯證為基礎的基本特征”,并“用‘辯證象形思維模式’加以概定,由此展開中西文化多方面的比較性探索”。[1]269可以說,這兩部著作都是受到西方美學范疇研究影響的成果。但是董欣賓指出:“由于中國語言的非確定性、非邏輯性、非語法性,即其辯證性與靈悟性,我們在討論其范疇的對偶性時必然難于外民族。”[1]7周積寅《中國歷代畫論:掇英·類編·注釋·研究》中專列《中國畫范疇論》一章,將形神、氣韻、意境、美丑、雅俗、文質、比德、中和等列為中國畫論核心范疇,關系到中國畫的基本精神。[3]

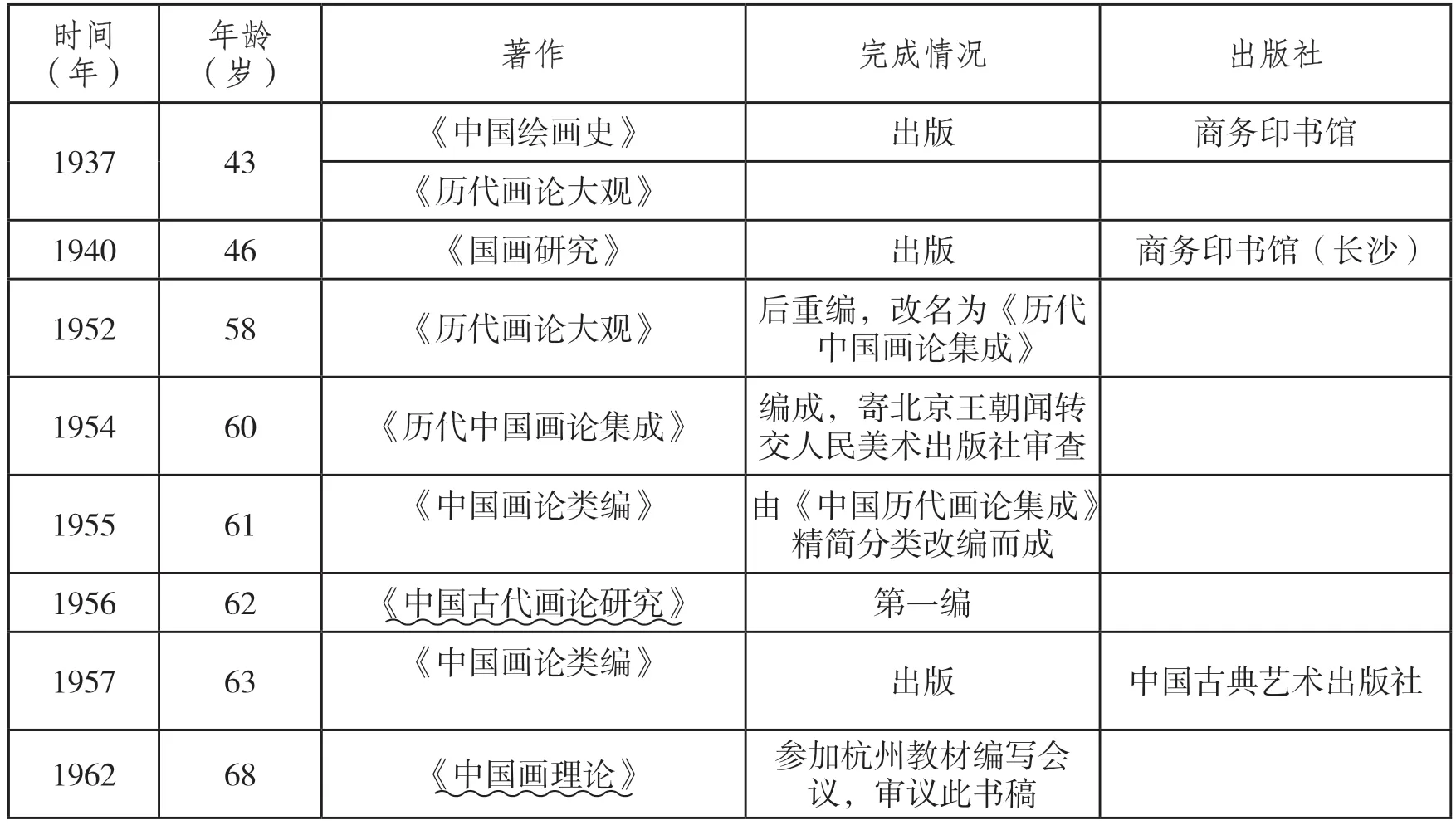

據《俞劍華年譜》記載,俞劍華幾部重要的畫史畫論研究著作寫作完稿與出版情況如表1。[4]511

表1 俞劍華重要畫史畫論著作完稿與出版情況

由表1 可知,在《中國畫理論》完稿之前,俞劍華的幾部重要的畫史畫論代表著作已經完成,比如《中國繪畫史》《國畫研究》,《歷代畫論大觀》也由最初的模式重編成《歷代中國畫論集成》,再精簡分類改編為《中國畫論類編》,并于1957 年出版。他于1956 年開始編寫《中國古代畫論研究》,并完成第一編,但在此后的年表中再也沒有提及此書名,筆者猜想很有可能就是《中國畫理論》。1962 年,《中國畫理論》(共七章)完稿,俞劍華帶著這部書稿參加杭州教材編寫會議:“(三月)八日,由上海赴杭州參加教材編寫會議,會上,審議了先生的《中國畫理論》和王伯敏的《中國繪畫史》”。[4]525于安瀾也出席了這次會議。②賈濤記載:“1962 年3 月,于安瀾應教育部函請,赴杭州出席美術史家王伯敏編寫的《中國繪畫史》書稿編審會,此行得以與同來參會的南京藝術學院教授俞劍華相遇。兩位神交已久的學者初次相見,感慨萬端。在長達半個多月的會期中,二人有多次交流、交談,俞劍華還特意為久慕初識的于安瀾提筆作畫,畫了一幅《雙清圖》。”《于安瀾、俞劍華的中國畫學文獻研究檢討》,《中國美術研究》2021 年第2 期。1969 年,俞劍華將此書自列于“黑書目錄”中,屬“油印未正式出版的”一類,并說明“《國畫理論》(七篇未合訂)”(即《中國畫理論》)在學校圖書館或周積寅處可借用。[5]67

由此,一方面我們可以明確俞劍華的中國畫論范疇研究比現已出版的最早專著《中國繪畫美學范疇體系》早了至少27 年。另一方面,這本書的研究建立在俞先生幾部重要的畫史畫論著作已經完成的基礎上,可以說是他對中國畫理論深入研究和思考的重要成果。

二、對意象性畫論范疇的辨析落到實處

俞劍華注重對意象性畫論范疇的探析,諸如氣韻、形神、虛實、古拙、逸氣等,是對畫家及其作品的玩味、興會和妙悟等體驗,可以說是審美意象的再創造。他多次指出畫上優美境界的追求最終都應歸結于畫家內在心性修養,這也是文人畫論所注重的。然而,傳統畫論多作隨性之描述,抒發一時之感慨,模糊而神秘,俞劍華則以追根究底的態度作細致的分類、組合、例證。今試以書中所論心、意、逸等范疇為例,探討他對于意象性范疇的分析與研究的多視角、多層次特征,并分析諸如此類形而上范疇獲得的途徑。

(一)以法促進心手相應

歷代畫論重視心手相應、得心應手,然而鮮有論及如何引導畫家循序漸進達到這一狀態。俞劍華指出,心代表畫家的思想、意志與修養。古人畫論中反復強調畫家“必須先得之于心而后能運之于手,見之于畫。要想得之于心,也必須先取之于物,由外以及內,由內以及外,反復循環,逐步提高。始能‘得心應手’,‘從心所欲,不逾準繩’”(第一章)。

在文人畫論中,傾向于心的營造,由心而生出境,是決定畫格的要素,然而畫家在創作實踐中是很難把握的。俞劍華指出法是心與手之間容易為人們忽視的隱形因素,它實際上是畫家創作由生而熟,再由熟返生的關鍵要素。

俞劍華巧妙地使形而上的審美追求具有可供畫家研習的具體路徑:“法來自古人,不精研則不能為我用;手雖生在我身,不鍛煉也不能為我用。法熟而后運用從心,手熟而后揮灑自如。由心法手三者各自為政,進而為心法手三者統一行動,最后要心即是法,法即是手,手即是心,彼此相忘,而一往自然,是心是法是手,非心非法非手。要達到這種境界,并無捷徑妙訣,只是腳踏實地,精研積習,終身以之,方能有成。”(第七章)

他在心與手之間加入法,并詳析心、法、手之間的關系,以法為媒介,不斷協調心與手的關系,使得創作者豁然開朗,有了明晰的思路和提升的方法。

(二)意的辯證玄機

關于歷代畫論所注重之意,俞劍華從“畫家的意”“畫時的意”“畫上的意”“對象的意”等幾個方面來討論。

“畫家的意”即畫家主體之意,取決于畫家多方面的修養,如“意在筆先”“意超物表”;“畫時的意”是指“畫家在作畫時候,意中要怎么畫”,如“落筆有意”“象生意端”;“畫上的意”如“工略到而意已足”“忘形得意”“意似便已”“意常有余”“愈略愈精”……大致都主張寫意不寫形,主張以簡單的形表現深刻的意;“對象的意”就是畫什么像什么,不僅要像,還必須合于自然之意趣,如“看此畫令人生此意,如真在此山中”“汀渚水鳥有江湖意”。(第一章)

畫家在創作中須更細致全面地考慮“立意、命意、用意、措意、用己意等……還要合于自己的技術水平,個人的特殊作風。畫好了以后,無論是工筆,是寫意,是簡單,是復雜,都必須是一幅完整的無懈可擊,無疵可指的作品”。(第一章)如此這般才能顯出畫前構思的妙處。意的不恰當所造成的問題也各不相同。如“跡不逮意”屬于技術問題;“遺去機巧”“意冥玄化”是在技巧純熟之后的蛻變;而“措意非高”則涉及更高層次的畫家修養問題。

俞劍華還辨析寫意與寫生的區別。清代方薰認為寫意與寫生是一回事,他認為二者都是“寫物的生意”。俞先生認為:“寫生目的在對象,寫意主要在畫家。寫生以師造化為重,寫意以得心源為重。寫意不但寫物的生意,還要寫畫家的心意。寫生必須畫得像,寫意就不一定畫得像。”(第一章)畫之有意與無意也應根據具體情況,不可一概而論。他指出:“畫要有意,又要無意,明清畫論多以無意居于有意之上。所謂無意并非真正無意,乃是畫道純熟,達到神化的地步,游行自在,似乎無意,而意無不在,與初學的精心作意,處處留意者不同。……畫時可以無意,畫前不可無意。”(第一章)進而以惲南田為例,稱惲氏所謂無意“是不刻意求工,要如行云流水,游行自在,似乎無意。……功夫達到純熟地步,‘官知止而神欲行’,超出筆墨畦徑之外,而自有一種俊逸清秀之氣,溢于畫面”。(第一章)有意無意之間并未有截然分別的界限,辯證的玄機無處不在,更能得其妙趣。除意之外,其他范疇如氣、神、趣、天機、性情等與意的作用一致。

(三)逸格追求的二要素——天性與人力

宋代以降,文人畫興起與發展中,逸格成為文人畫品評的最高品第。逸氣、逸趣、逸韻等的獲得既與畫家個性修養有關,也與筆墨技巧有關,往往自然生發,偶然得之,不可強求。如逸氣是畫家個性的體現,不可勉強為之。倪瓚的畫自元明以來被推為逸品,學之者甚眾。俞劍華以沈周、弘仁、王紱學倪畫為例來說明逸氣的這一特性:“后來有不少人畫他(倪瓚)的畫,不是太過就是不及。太過的如沈周,每學倪畫,他老師必說:‘又過矣,又過矣。’不及的如弘仁,一生學倪,只有倪的枯淡,沒有倪的豐潤。”(第五章)“惟王紱所臨頗能形神逼肖,可能因為他們世代相近,家鄉相近,性情也有些相近的關系。”(第五章)個性修養全然不同的畫家眼中的自然之趣亦不盡相同,他們的胸中之趣各具面貌,最后呈現出豐富多變的畫上之趣。

俞劍華認為逸品的獲得與性情相關,亦須勤學苦練:“逸在中國畫里是最高的藝術境界之一,也是最難的藝術境界之一。畫的逸不逸,由于人的逸不逸。人不逸畫必不逸。逸畫也必須經過勤學苦練過程,不能妄想一超直上。”(第五章)因此,梳理清楚天機、靈感與勤學苦練之間的關系極為重要。天才、天姿、天質等等是屬于天賦一類的素質,然而并不是完全天生的,無論是寫字還是作畫都需要勤學苦練,只有不斷運用,常常磨煉,“曲不離口,拳不離手”,始能不負天機,獲得靈感。誠如明代徐渭所云:“悅性弄情,工而入逸”[6]487,始為妙品。工與逸二者的次序不能顛倒,先工后逸,不能先逸后工。

逸品之所以在文人畫興起后被推為最高品,俞劍華認為是由于它往往不拘囿于具體技法,而是多由畫外因素所決定。逸品具有出之自然,不假人力的特點,“這與畫家的性格品德修養有關,也與畫家的生活環境有關。畫家本身不具有這種修養和環境而強學逸品,是很難有效的”。(第五章)俞劍華指出,逸的核心首先在于畫家的修養:“必須先有逸的胸襟思想和逸的筆墨,然后畫出來的畫才能是逸品。”(第五章)例如解衣般礴的故事,從鑒賞者的角度看,宋元君是真懂畫者,認為畫家的創作狀態尤其重要:“思想超逸,不受拘束,自由創作,始能有好畫。若戰戰兢兢,命題作畫,限時繳卷,思想既已拘束,行動又受限制。更怕畫壞了被責罰,是絕不會有好畫出來的。”由此例而延伸指出后來的院畫家創作的局限性:“歷代院畫家因為創作不自由,所以杰出的畫家不多”(第五章)

明清許多畫家刻意求逸,歸納出不少可達到逸格的具體方法,實際上,逸筆與“空疏薄弱毫無實詣的畫”毫無關聯。逸品與氣韻一樣,具有不可學的特點,與郭若虛、董其昌論氣韻不可學的原因有相似之處。

綜上可知,俞劍華認為意象性審美范疇與畫家個性、修養、不同時代審美因素等密切關聯。由此,他認為宋畫、元畫各具風貌,主要歸因于畫家的性格迥異,其次才是時代的變化與繪畫發展的規律等因素:“宋畫渾厚,元畫瀟灑;宋畫剛健,元畫和柔;因由于畫家的性格不同,而時代的變化也有關系,繪畫本身的發展規律,也逃不出‘窮則變則通’的公式。”(第七章)

俞劍華關注意象性范疇在創作中的規律,始終將道與藝相關聯,二者一起討論,道與技二者缺一不可。“道是原理,藝是方法;道是理論,藝是技術。”(第一章)形而上范疇最終同歸于道,畫家必須“明道”,畫家的道德學問、人格修養是其畫格品第高低的關鍵。

三、畫論范疇的多義性特征與相近范疇的互滲、互疊與互化特征

《中國畫理論》書稿對歷代畫論中審美范疇內涵的嬗變作了細致入微的梳理與闡釋。俞劍華學識淵博,對歷代繪畫史論諳熟于心,寫作中旁征博引,既能圍繞核心范疇釋義與辨析,又能借助于畫史上的典型例子反復論證,展現出他卓越的理論素養。

(一)畫論范疇的多義性、模糊性特征

俞劍華注意到中國畫論范疇具有多義性、模糊性特征。同一范疇在不同語境中的含義不同,不少范疇內涵接近,彼此之間的界限模糊,需要比較高的抽象理解和體悟能力。范疇之間關系錯綜復雜,具有互滲、互釋和互化的特征。如原理論中的重要范疇氣、韻既屬品評鑒賞論,又屬本體論、創作論。組合范疇、對偶范疇之間常可互釋、互化,內涵相近的范疇如平淡、清新,內涵相對的范疇如雅俗、美丑、生熟等。

畫論中常由一個核心范疇通過與其他概念的組合而衍生出新的范疇群,如氣,可組成氣韻、氣勢、氣格、氣味、氣脈、氣骨,亦可組成神氣、逸氣、奇氣等等,衍生的新范疇的內涵與原有范疇的內涵都處于活躍變化的狀態,需要準確辨析與釋義。

以第一章中所論“理”為例,理與道同屬原理論,古代就確立了理的核心內容,性質、原理、規矩等既是萬事萬物之根本規律,也是創作的法則。宋元時理的內涵得以極大豐富,不但明確了畫論中理的兩個方面——自然之理與畫畫之理,還有更多與其他概念組合而形成的更具指向性的新范疇,如理趣、理法、理致、理窟、物理、精理、奧理、妙理、常理、條理等等。到了明清似乎又回歸到理的最初內涵,但由于文論、哲學理論的豐富以及繪畫發展的時代特征,明清時期所倡導的畫中之理與造物之理具有更加豐富的內涵。

(二)同一范疇在不同時期內涵褒貶的變化

《中國畫理論》書稿幾乎每一章都劃分為古代、宋元、明清三個時期,來探討同一范疇在不同時期含義的變化,在詳盡析義與例證的基礎上明確其在繪畫創作或是品評鑒賞中的地位和價值。“古代”指魏晉南北朝、隋、唐、五代,這一階段是諸多畫論范疇提出并在實踐中豐富、成熟的重要階段。宋元時期,隨著文人畫的興盛,多以文人畫論主導繪畫思想。明清時期,中國畫與畫論的發展都呈現出集前人之大成的特征,亦不乏一些富有創新精神的畫家,如徐渭、石濤等人提出了富有創見的新觀念。

有一類范疇,在不同時期褒貶含義發生了質的變化。例如巧,在魏晉南北朝時期的畫論中是褒義的,如謝赫《畫品》中的“風趣巧拔”“制置才巧”“變巧不竭”,姚最《續畫品》中的“真巧不足”“通變巧捷”,(傳)蕭繹《山水松石格》中的“奇巧之體勢”……俞劍華指出:“這些巧拔、才巧、變巧、真巧、巧捷、奇巧都是好的巧,都是藝術上好的因素。”(第六章)南朝宗炳《畫山水序》一文中有“類之成巧”“類之不巧”,這里的巧仍是褒義的。俞劍華釋云:“所謂類之就是說畫要類似自然,不能與自然(例如山水)一樣大小,但是由遠近比例安排的巧妙,則所畫雖小,都能咫尺之內,體千里之遠,使觀者有身歷其境之感。若類之不巧,安排不當,就不能在畫幅之中,體現偉大的自然,畫必失敗,不是巧畫而是拙畫。”(第六章)

巧的含義發生轉變從唐代開始,“唐宋以后對于巧不再提倡,尤其文人畫更不求巧”:“荊浩雖云‘巧象寫成,亦動真思’,但對于巧更為不滿,既云‘大虧墨彩’,又說‘雕琢小媚,假合大經’,從此巧就不大為人所注意”。(第六章)即便唐宋以后,人們對巧的態度發生了轉變,俞劍華還是認為應客觀辯證地辨析其義,不可盲從時風:“其實畫不可無巧,切不可弄巧,若巧中有拙,似拙實巧,始為巧妙。”(第六章)巧之含義的褒貶不可一概而論,“似拙實巧”的巧仍是值得推崇的。

(三)范疇的重組與豐富

俞劍華對繪畫中內涵相近、界限模糊的審美范疇的闡釋明晰而準確。如與造化相近的范疇還有化工、化機、化權等,他詳析繪畫中化機的含義,首先從“在內”“在物”“在事”三個角度全面釋機之含義:“機的意思很多,在內則為機心、機巧、機靈、機智、機警、心機、動機;在物則為機械、機器、機關、機括、機杼、機車;在事則為機事、機密、機宜、機近、機要、機會。這里所用的機大致是動機。動機是一切行動的開始,動機也有好有壞。”(第四章)他推斷化機的機“大致是動機”,而“動機是一切行動的開始,動機也有好有壞”。(第四章)可見動機在創作中實則體現為意在筆先。俞劍華擅于將似是而非的概念闡釋分析準確得當,絲絲入扣。再來比較化機與化工:“化機與化工有同有異。化工是長期的,安靜的,化機是一時的,動作的。化機是在完全掌握了畫法以后,在作畫時一種不期然而然的興致,畫出不期然而然的畫。這種化機近于所謂靈感。”(第四章)機具有動態的特點,因此,盡管化機與化工同樣強調天然,還是各具特點。對于相似概念的細微差別,俞劍華也都能一一捕捉到:“造化在手,隨心創造,畫到好處,儼然一片化機,似乎不假人力,好像畫家也掌握了化工的權力一樣。”(第四章)

與文藝美學范疇研究不同的是,俞劍華先生并沒有停留在對范疇內涵的辨義與形而上層面的探討,而是注重范疇在畫家創作中的落實與正確運用。如他指出:“師造化的方法很多,面對實物作詳細的寫生。或一瞥之下,用速寫畫出大體輪廓,或心中暗記,不用筆寫。或竟對景靜坐,體會山水的云煙變滅,吸收它的精神,不必作具體的描寫。對于造化描寫既多,觀察既富,融會心中,胸中才能有丘壑,有丘壑才能有造化。”(第四章)他強調畫家師法造化并不一定要對寫自然,而可以表現為多種方式,強調的是對客觀自然的觀察、研究與融會,進而中得心源,才能做到真正的師法造化。而與造化的互動極為重要,他列舉歷代畫論中出現的“通于造化”“獨操造化之權”“可奪造化”,等等。

四、兩點論——對偶范疇的辯證統一

《中國畫理論》第七章《兩點論》專門討論對立統一的對偶范疇。俞劍華首先指出中國文化中對立統一的概念無處不在,追溯其源,《易經·系辭上》就列出自然、社會生活中諸多對立矛盾而又統一的事物,如天地、乾坤、陰陽、男女、貴賤、剛柔、吉兇、尊卑、高下……孔子提出文與質、學與思、有與無、實與虛等等,也都是辯證的觀點。老子注意到世間萬物的矛盾性特征,并從矛盾之對立中去說明現象。如剛—柔、牝—牡、雌—雄、善—惡、美—丑、禍—福、利—害、曲—直、洼—盈、虛—實、強—弱、興—廢、與—奪、厚—薄、進—退、得—亡、貴—賤……但是老子也因之把應該明確的是非也否定了:“唯之于阿,相去幾何?善之于惡,相去何若?”(《道德經·異俗》)矛盾的兩方面是可以轉化的,如“正復為奇,善復為妖”(《道德經·順化》),“禍兮福之所倚,福兮禍之所伏”(《道德經·順化》),等等。

俞劍華試圖以歷史唯物主義和辯證法觀點探討畫論中的審美范疇:“凡事有利就有弊,不可走到極端,必須取其利而防其弊,始不致陷入泥淖不能自拔。”(第六章)繪畫創作中對立統一的辯證思想無所不在:“既要有文又要有質,既要有華又要有實;既要外師造化,又要中得心源;既要讀萬卷書,又要行萬里路;既要寫生,又要寫想;既要臨摹,又要創作;既要形體,又要精神;既要局部,又要整體;既要我似古人,又要古人似我;既要似又要不似;既要有法,又要無法。既要筆,又要墨;既要墨,又要色;既要深,又要淺;既要濃,又要淡。”(第七章)

繪畫中很多高格調的,即能達到氣韻生動的作品,無不是在對立中獲得統一的。如清初王撰跋畫:“似不拘繩尺而自然合法,似不經模擬而意外出奇。極空闊處益見渾厚,極稠密處益見疏朗。縱橫變化,固非丹青家所知。”(轉引自第七章)優秀的中國畫作品之所以耐人尋味,正是在不同審美格調的共同作用下形成豐富和諧的韻律。俞劍華提出:“從優點中看出缺點來,從缺點中看出優點來,已自不易,而自優點中看出另一優點來,自缺點中看出另一缺點來,更為困難。”(第七章)“另一”在含義上往往與原優、缺點相對。對立的元素、迥異的風格在同一件作品中的碰撞與融合,或者會徹底失敗,或者將會激發出新的能量,產生裂變的效果。如清代張庚評黃筌《杜鵑花圖》云:“全樹上下四旁均露花,約百十余,正反欹側,各極其態,望之蒸蒸若火樹,極平淡中極奇壯,極樸實中極幻化。一言以蔽之,曰:真。”[7]601平淡中生出奇壯,樸實中富于幻化,即是對立的元素在沖突中交融成為新的范疇——真。

俞劍華還以“兩點論”闡釋工筆與寫意兩種表現方法的發展:“最初工筆是工筆,不摻一點寫意,寫意是寫意,不雜一點工筆。最后始能以工筆的矩法作寫意,以寫意的意趣作工筆,工細而不拘謹,瀟灑而不狂率,其間也還有兼工帶寫與半工半寫,也是把兩種不同的方法,作有機的統一。”(第七章)即便是工筆與寫意兩種不同的畫風也可融會貫通,借助此之長處成就彼之短缺。“各種風格,偏得較易,兼得實難,兼得之中亦有輕重主次,不是平均對待。”(第七章)即便風格面貌強烈,也不可太偏,兼得對立面的要素是必須的。如清代李修易提出有些褒、貶范疇往往邊界并不分明,具有似是而非的特點,如“甜賴之于恬靜也,尖巧之于冷雋也,刻畫之于精細也,枯窘之于蒼秀也,滯鈍之于質樸也,怪誕之于神奇也,臃腫之于滂沛也,薄弱之于簡淡也”[8]275,須警惕“失之毫厘,謬以千里”。(第七章)俞劍華認為,在邊界模糊的情況下尤其要注意“分清是非,辨析微茫,力矯其弊”(第七章),很多現象表面看不出差異,如果抽絲剝繭,尋根溯源,則高下立判。

俞劍華指出盡管畫史上運用兩點論者不在少數,但多為“無意識地應用”,而未作深入系統的研究。“從上古的易經到清末的畫家,歷代雖有不少人應用兩點論,作事作畫,但他們都沒有學過馬列主義,唯物辯證法,雖然矛盾這一名詞和這一概念,早已發現于戰國時代的《韓非子》,但是歷代卻沒有人加以系統研究,而多是無意識地在應用它的原理,直到了毛主席才創造性地寫出《矛盾論》這一專門的經典著作。更起一個通俗的名詞‘兩點論’以指導中國的革命和社會主義建設。”(第七章)

在藝術上更明白具體地談兩點論的是毛澤東《在延安文藝座談會上的講話》,文中的政治與文藝、內容與形式、創作與生活、普及與提高、繼承與發展,以及后來提出來的百花齊放、百家爭鳴,推陳出新,革命的現實主義與革命的浪漫主義相結合的藝術方法,都是藝術上的兩點論。俞劍華將兩點論辯證觀活用于中國畫論的研究中:“無論在畫家的修養功夫,創作方法,以及筆墨技巧,畫面上的構備布置;批評家對于作品的優劣、長短,無不適用于兩點論。這兩點就是一個事物的兩面,總是互相矛盾,互相依存,互相制約,互相滲透,互相轉化,不斷矛盾,不斷統一,統一之后,又有矛盾,相反適以相成,矛盾才有發展。”(第七章)關于繪畫的最早的兩點論是《韓非子》“犬馬難,鬼魅易”引發的難易論,歷代畫論中關于描繪物象難易的變化也體現出對偶范疇之間辯證的特征。俞劍華《兩點論》一章中還列出若干關于繪畫創作技巧的對偶范疇,如:虛實、疏密、生熟、繁簡、粗細、厚薄、老嫩、巧拙/工拙、似不似、干濕/枯潤、濃淡、色墨、明暗/藏露、中外、開合/質華、有法—無法、古我、奇正、剛柔、刻削—變化、到—不到、肥瘦、異同、收放、動靜、能—不能、有無、陰陽/大小、鎮紙—離紙等等。我們在學前人時,也應該以兩點論的方法看畫,才能學得精髓。“石濤八大的畫,筆墨酣暢淋漓,構圖奇肆放蕩,但細視之,則矩法森嚴,無一筆茍下,學之者只求礦怪,不求理法,愈似愈遠。”(第七章)看待大師作品,不可一味觀其外在筆墨,更應注重畫面的法度。此外,書畫、詩畫莫不是息息相通又各自獨立的:“書與畫雖精神多可相通,但在具體運用上,仍然各自獨立。應當以畫法作畫,以書法作書,在運筆時固可彼此相參,但不能喧賓奪主。”(第七章)即便推崇書與畫相通,以書法用筆入畫亦是有條件的:“(書與畫)既有相通之處,又有獨立之處,所以書畫各有作用,既不能互相代替,所以不能偏廢。”(第七章)兩點論的辯證統一特征既在前六章中有所呈現,第七章又作專門論述,可見俞劍華已經關注中國畫中對偶范疇及其相互對立、相互滲透與相互轉化的諸多特征。

俞劍華的中國畫論范疇研究全面、系統、辯證,呈現了中國畫論中諸多范疇及其在不同時代背景下含義的豐富變化。他從不偏執于一種觀點,而是詳析在不同背景條件下產生的不同現象,相近、相似觀點常常會因相應具體情況的變化而千差萬別。