風(fēng)景中的風(fēng)景:安野光雅

閆超華

凡·高(又譯梵·高)在一八八一年十月十二日至十五日給弟弟的書信中說道:“畫家們最開始總是與自然作對,但是如果他認(rèn)真觀察,就不會因為那種反對而放棄,與之相反,去贏得大自然會更有刺激性—從內(nèi)心講,自然和其忠誠的繪圖員如同一體(自然是最無形的,需要堅決地認(rèn)真對待)。并且在和自然的抗?fàn)幹校野l(fā)現(xiàn)她更柔順和服從了……”(《梵·高藝術(shù)書簡》,張恒、翟維納譯,金城出版社2011年)這里,凡·高意在提醒我們要向內(nèi)審視自然,并通過心靈吸收的光束而獲得獨特的繪畫經(jīng)驗,建立自我與外在事物的關(guān)聯(lián)。

安野光雅對凡·高的迷戀充滿著生命的愉悅,他用大面積的篇幅描述自己對凡·高的感覺,那是自由的,也是私密的。他曾說:“如果風(fēng)景是樂譜,那么凡·高就是在前面演奏的樂者。”因為安野光雅渴望像凡·高那樣解放圖畫的籠子,重新尋找屬于自己的心靈行跡,于是他開始沉湎于圖畫的風(fēng)景中,現(xiàn)實、幻覺與仿制彼此印證,互為源泉。

對讀者而言,走進(jìn)安野光雅的圖畫有時就像進(jìn)入《不要打開》之門(谷川俊太郎文,安野光雅圖),推開這扇門就會進(jìn)入一個全新的場景:“小時候,我曾長時間沉迷于這樣的空想:當(dāng)我走上臺階來到二樓時,那里有一道玄關(guān),可以直接通向外國。”(安野光雅《空想》,史詩譯,新星出版社2017年)如同愛麗絲穿過鏡子的世界(劉易斯·卡羅爾《愛麗絲鏡中奇遇記》),考羅琳通過一座舊屋之門進(jìn)入了另一個世界(尼爾·蓋曼《鬼媽媽》主人公)。在《心靈富足的童年》一書中,安野光雅也曾描述這樣一個游戲場景,把鏡子平放在地板上,然后發(fā)現(xiàn)鏡中的景象猶如地下室。“我感覺自己正在向很深的地方墜去,甚至有點害怕。在我的第一本繪本《奇妙國》中,就有基于這一鏡中世界創(chuàng)作的畫面。”(藍(lán)佳譯,新星出版社2021年)在安野光雅這里,“藝術(shù)表現(xiàn)”本身就是一種奇妙的“謊言”,世界的藝術(shù)幻覺會豐富我們的陰影,每個讀者都在這些碎片中尋找自己的圖像。

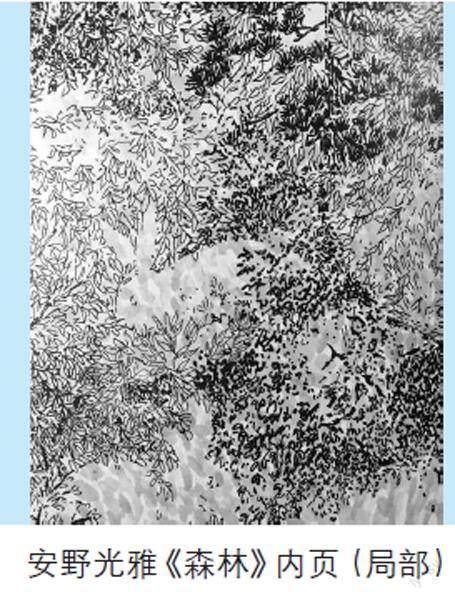

下面,我們不妨從安野光雅的經(jīng)典之作《旅之繪本》系列入手,在無盡的旅行中,安野光雅賦予風(fēng)景中的一些人與物以故事,想象飛行其中。這部作品融合了建筑名勝、世界名畫、文學(xué)故事、歷史名人以及電影片段等元素。無數(shù)個場景向同一個場景匯聚,他的畫筆攪動自然的旋渦,圖畫聚焦的形式發(fā)生改變,它消解了現(xiàn)實世界的維度,想象的介入讓事物的在場性變得虛幻。而要感知這些場景需要“看見”行圖的軌跡,又必須逃離視覺模式的限制,那些隱藏起來的秘密會激發(fā)暈眩的魔法。這樣的手法讓我想起《森林》這部圖畫作品,安野光雅將動物的形象隱藏在林葉之中,比如野豬、兔子、山羊、貓頭鷹、鹿、熊貓等,如果不細(xì)看,很難發(fā)現(xiàn)其中的秘密。而在《旅之繪本》“美國篇”場景十三中,安野光雅也運用了類似的把戲,那些生長在枝葉間的狼、鹿、兔子、松鼠、大象、豹等動物像是一個稀奇古怪的“植物園”。如果將圖倒過來看,你還會發(fā)現(xiàn)一頭獅子,甚至那座石橋也由羊和兔子組成。孩子獨立“發(fā)現(xiàn)的樂趣”推進(jìn)圖畫故事的發(fā)展,對此,作者這樣說道:“用自己的力量找到答案,必然帶來心靈的震撼。”(《心靈富足的童年》)這和安東尼·布朗的某些圖畫建構(gòu)相似,比如《隧道》中那些由根部構(gòu)筑的動物形象,不同的是安東尼·布朗在處理這些動物形象時融入了許多超現(xiàn)實主義的元素,使得整個畫面顯得更加陰郁、幽暗、夢幻。

這時,一個奇怪的旅人出現(xiàn)了,安野光雅的風(fēng)景語言就是以旅人的視角展開的,這個旅人似乎出現(xiàn)在《旅之繪本》系列的每一頁圖畫中,引領(lǐng)我們走向風(fēng)景深處,隨即又消失在紙張之境。比如在《旅之繪本》的“中歐篇”“意大利篇”“西班牙篇”“丹麥篇”“美國篇”等,這個旅人或乘船,或騎馬,或問路,或消隱,沒人知道他要去哪里,也無法知曉他要做什么,整個畫面吸納了他的全部秘密,并借助圖畫游離于我們的視域之間。圖畫搭建的空間如同建筑的空間,只有落筆的時候,你才能知道風(fēng)景等待的是什么。沒錯,畫作上移動的是永恒的風(fēng)景,安野光雅的內(nèi)心顯示這些風(fēng)景的本源。他從內(nèi)心抽出線條,一以貫之的水彩畫風(fēng)揭示的是時間再次被定格的魔法。他內(nèi)心的構(gòu)圖邏輯是精神性的,隱藏著作者獨立的經(jīng)驗和世界,詩意水彩一樣暈散。而那些顏料也開始為安野光雅盛開,萬物的光芒被稀釋,調(diào)和成夢幻般的花瓣,心靈浸染在綠意、淡藍(lán)和淺紫里,田野的光影、絮語、記憶都沉浸在自然的呼吸里。風(fēng)景中氤氳著霧氣,仿佛一條河流淌在上面,許多事物蕩漾在圖畫背后的波浪里,一點一點向圖畫的中心推動。這讓我想起羅伯特·路易斯·史蒂文森《冬天看圖畫書》一詩中的片段:

所有美麗的東西,

都等著孩子來讀,

羊群、牧人、樹林、小路……

只要翻開一本本圖畫書。

我們能見到整個世界,

海洋和城市,遠(yuǎn)處和近處,

還有精靈飛舞的模樣,

只要翻開一本本圖畫書。

(漪然譯)

安野光雅將圖畫的氣息無限延伸下去,在轉(zhuǎn)瞬即逝中他試圖尋找色彩的本源與本真—自然。孩子們打開他的圖畫書,如同打開一個紙上的微型世界風(fēng)景,從風(fēng)中掠過的光線保留著平靜的生命喜悅,然而請記住,他的畫攪拌的自然光線有種花朵的芬芳。那里融合著市井生活、種族文化與精靈世界,而各國風(fēng)景中的人群,他們的膚色、語言、習(xí)俗則埋藏在圖畫的延伸地帶,重塑我們對世界的想象。安野光雅本人像個樸實的“潘神”,他人身、羊蹄、頭上有角,也許他就是自然本身。在歐洲各國的風(fēng)景繪畫中,安野光雅構(gòu)建了一個全新的心靈機制,這意味著,他要把自己的心投射到紙張上,圖畫的骨骼、肌理和血管就包裹在這些風(fēng)景的脈絡(luò)中。普里什文曾說:“在自然的形象中看見人的心靈。”安野光雅可以透視畫中人物的身心,當(dāng)他坐下來,支起畫架的那一刻起,所有的人與風(fēng)景都會走向他。

安野光雅深知,“繪畫是一個人的旅行”。但他從不將自己置于繪畫的中心,他與畫中的萬物處于同等位置。于是,當(dāng)你打開安野光雅的畫時,整個世界都展開在你眼前,目光所及,皆有秘密,彈奏著無聲的音樂。他畫出山的棱線,如同在勾勒著樂譜,風(fēng)景因此而律動。無論是線條的縱線還是橫線,都是大自然形成的光束,它們會自行流動、綿延、消散。“繪畫的對象并不是照片上的真實,而是作為繪畫者所看到的真實。”(《安野光雅的七堂繪畫課》,黃友玫譯,二十一世紀(jì)出版社2010年)無數(shù)種色彩開始涌向他的眼睛,引領(lǐng)著安野光雅不斷做出新的冒險。也許,日本詩人窗·道雄的詩歌會給我們一些閱讀圖畫的感受:

從一早開始 描繪著

花的圖畫

好不容易 才畫好了

從內(nèi)心深處 噴涌而出

一股 清泉

向這指尖 聚集而來

……

(《我的花兒》,吳菲譯)

接著,窗·道雄這樣說道:“簡單說來就是,至少在看畫的時候,想讓自己的視覺保持自由,大致就是這樣吧。我覺得甚至可以說,看畫的目的即在于此。”(《山羊的信:窗·道雄詩集》,吳菲譯,北京聯(lián)合出版公司2020年)在這樣的芬芳下,安野光雅也在為讀者營造這種自由,他不告訴你圖畫中的秘密,他只呈現(xiàn)心中的形態(tài)。于是,他開始探索某種經(jīng)驗的“一致性”,讓《旅之繪本》的自然美學(xué)擁有奇妙的統(tǒng)一。他繼承了那些繪畫大師的“精神”,并吸納其中的元素來豐富自己的構(gòu)想。因此,在他這里,圖畫是一種色彩與線條思考的藝術(shù)。我們必須以純真之眼觀看,并用耳朵傾聽內(nèi)部傳來的聲音,那些市井熱鬧的集市、人們的勞作、孩子的游戲、動物的行為……都在拓展我們想象的國度。

《旅之繪本》系列作為無字書,安野光雅幾乎用半生的時間繪制這幅世界畫卷,里面注滿了畫家的心血:“大家住在同一個地球上,因為國籍不同、人種不同,便覺得自己與別人的生活不同。這讓我有了創(chuàng)作《旅之繪本》的想法,用這套書描繪千人千樣的生活。”(《繪畫是一個人的旅行》,羅亞星、果露怡譯,新星出版社2015年)安野光雅認(rèn)為,雖然沒有語言,但孩子在圖畫之中會自然而然說出這些東西的名字,幻想它們的故事。因此,松居直這樣說道:“大人所謂的‘懂‘不懂這類既定的價值標(biāo)準(zhǔn),多半會令孩子觀察事物的眼睛變得茫然而迷惑。大人倒是可以以孩子的眼光和感受,去重新學(xué)習(xí)看、聽、感知和思考。”(《松居直喜歡的50本圖畫書》,郭雯霞、楊忠譯,二十一世紀(jì)出版社2018年)在繪畫的過程中,安野光雅將世界風(fēng)景變?yōu)樾撵`奇旅,并植入電影般的戲劇性和流動感。我們知道,當(dāng)我們快速翻閱圖畫書,它就是一座小型的影院,人與風(fēng)景開始復(fù)活,一種絕對形式的自我覺醒。

一九二六年,安野光雅出生在日本島根縣津和野町的一個群山環(huán)抱的村子,家里經(jīng)營旅店。兒時他喜歡讀書、畫畫,長大后他做了小學(xué)美學(xué)教師,有趣的是松居直是他的學(xué)生家長。松居直很快捕捉到安野光雅在繪畫方面的亮光,鼓勵他創(chuàng)作,并資助他到歐洲旅行,于是才有了后來的《旅之繪本》系列。在倫納德·S.馬庫斯對安野光雅的訪談中,安野光雅曾這樣描述《旅之繪本》的場景:“現(xiàn)實與幻想的差別就像是戲劇中觀眾與演員的差別。希望始于兩者相遇的地方。”(《圖畫書為什么重要:二十一位世界頂級插畫家訪談集》,阿甲、曹玥等譯,江蘇鳳凰美術(shù)出版社2017年)

所以,在安野光雅的畫中,總有一種聲音在構(gòu)圖中漫游,這種聲音仿佛來源于故鄉(xiāng),進(jìn)而蔓延至《旅之繪本》的整個世界。那些風(fēng)景在畫家筆下獲得了解放,開啟圖像本源的新入口。如果順著安野光雅的風(fēng)景系列逆流而上,你可以抓住的每一個線條幾乎都通向故鄉(xiāng)的記憶。在這里,風(fēng)景的視線是自然光影的“創(chuàng)造”,充滿 “凝視”,即安野光雅所說的“畫面是由很多個凝視的記憶點組合而成的”。沒錯,安野光雅在雕刻時光,他捕獲朵云,又收藏那些形狀,仿佛他用一雙彩色的瞳仁在觀照這個世界。讓人想起宮崎駿的電影《起風(fēng)了》中的一些鏡頭—那風(fēng)景中的風(fēng)景。原野—夢幻—滲透—世界,圖畫的原動力不在于它承載的“意義”和“秘密”,而是它如何介入世界,并隨之創(chuàng)造圖景的過程。

自一九六八年安野光雅的第一本圖畫書《奇妙國》出版至今,他除了描繪《旅之繪本》的世界風(fēng)景外,也展開了對故鄉(xiāng)津和野町的記憶圖譜,比如《跳房子》《爬樹之歌》《粗點心店》等。當(dāng)然他還創(chuàng)作了別的一些圖畫書,諸如數(shù)學(xué)系列、寓言系列、童話系列、科普系列……這些圖畫書如“云中一雁”(安野光雅的一枚印章),上下穿梭,隨物賦形。一九八四年,安野光雅榮獲國際安徒生獎插畫獎,授獎詞這樣寫道:“安野光雅是一位具有驚人才華的藝術(shù)家,他的創(chuàng)作贏得了各國欣賞者的共鳴和喜愛。他的繪本十分優(yōu)美,而且具有極高的科學(xué)性。”(《旅之繪本》導(dǎo)讀手冊)

值得一提的是,和描繪其他國家的畫風(fēng)不同,在《旅之繪本》“中國篇”中,很明顯,安野光雅的用色是混沌的,甚至有些筆觸是模糊的,呈現(xiàn)出“恍惚”之境。換句話說,畫家這時的畫法更加隨性,輪廓的朦朧沖淡了顏色的摹狀氣暈,如同孩子的涂鴉狀態(tài)。畫家勾勒的神奇線條,通過淡綠和淡灰的色塊暗影,讓圖畫成為一個敞開的空間。開封、黃河、烏鎮(zhèn)、長城、莫高窟、絲綢之路……無數(shù)個中國元素局部而細(xì)密地還原了當(dāng)時的場景,或虛或?qū)崳螂[或現(xiàn)。通過遠(yuǎn)近鏡頭的切換,安野光雅讓繪畫的層次凸現(xiàn)出來。“繪畫不在技術(shù),最重要的是創(chuàng)造性。畫者的感性決定一切。”(《安野光雅的十二堂繪畫課》,艾茗譯,九州出版社2017年)這一點,安野光雅深受印象派的影響,他擅長像蝸牛一樣用自己的“觸角”捕捉書剎那的感覺。光影、瞬間、視覺、色暈,安野光雅在調(diào)和屬于自己的自然,線條的走向連接著藝術(shù)的直覺,即凡·高所說的“完成的靜止”。在安野光雅心中,繪畫不是“接觸”自然,而是“融化”其中,并引導(dǎo)讀者從中發(fā)現(xiàn)圖畫的秘密和閃光。

可以這么說,《旅之繪本》系列是安野光雅追尋從故鄉(xiāng)風(fēng)景到世界風(fēng)景的過程。從一九七七年“中歐篇”誕生,到二○一二年“瑞士篇”出版,安野光雅用了半生的時間去“邂逅”內(nèi)心的旅程,世界圖景與語言圖景攜帶著許多璀璨的東西向前蕩漾,并時刻以新的目光注視著這一切。那些靜物畫在安野光雅筆下是會動的,在創(chuàng)作的過程中他脫離預(yù)設(shè)的形式和規(guī)則,即構(gòu)圖的偶然性與節(jié)奏感,其中包含著時間的流逝。

有趣的是,在安野光雅的《邂逅風(fēng)景》中,有一幅畫名曰《亳州河邊》,里面呈現(xiàn)的村莊正是我的故鄉(xiāng)安徽阜陽(與亳州毗鄰,風(fēng)物相近)的場景。對此畫家這樣描述道:“從徐州前往青島的途中,為了吃午飯,臨時在這里落腳……從郊外進(jìn)亳州要經(jīng)過一座橋,這幅畫描繪的就是途中遇到的美景……”(艾茗譯,九州出版社2021年)長久凝視這幅畫中的房屋,我發(fā)現(xiàn)這里面有我童年的影子。紅磚、灰瓦、楊樹、田野、河流……皖北的村落吸引我重新?lián)肀艟场M姘閺乃杏芜鴣恚砩襄冎粚喻詈诘挠圆剩改副池?fù)農(nóng)具緩緩走出院子,瞬間開始凝結(jié)。那些風(fēng)景被光線和色彩包裹,每個顏層都在呼吸,生命的氣息聚而不散,散發(fā)出迷人的特質(zhì)。仿佛從眼前的風(fēng)景中安野光雅也感受到了自己的童年:“如果你深入考察伴你長大的文化,你會發(fā)現(xiàn)那里有你的根,你的靈感源泉,讓你有力量創(chuàng)作出優(yōu)秀畫作。”(艾瑞·卡爾等《寫給未來的藝術(shù)家》,阿甲譯,新星出版社2021年)安野光雅圖畫中的暈染讓景物變成瞳仁上聚焦的中心,讀者每一種“看見”都是視覺的交織,喚醒他們的眼睛和心扉。那些世界的風(fēng)景,蜂巢一樣聚合,又蜜蜂一樣飛離,帶著寧靜與愉悅。色彩的天使在風(fēng)景中歌唱,親近你、擁抱你、夢見你。一切都自然而然,如果將安野光雅《旅之繪本》中的繪畫丟在他所描繪的原型中,你會發(fā)現(xiàn),那幅畫慢慢與之融為一體,合二為一。

好的圖畫書是一種矯正,它以一種奇旅進(jìn)入我們的視野。安野光雅構(gòu)建了一本圖畫書的美學(xué),其中的藝術(shù)知識、歷史背景、隱秘細(xì)節(jié)等,都有畫家精心的安排。因此,安野光雅如是說:“我認(rèn)為,繪本不應(yīng)該是讓人嘩啦啦一翻而過的東西,好的繪本值得反復(fù)閱讀,每次看都能從不同角度體會到不同樂趣。”(《心靈富足的童年·前言》)比如安野光雅在“中歐篇”的第四個場景中,有人把信投進(jìn)郵筒,下一個場景郵遞員取出了信,再翻開,你會發(fā)現(xiàn)那些信裝上了馬車送去了郵局,看似圖與圖之間沒有關(guān)聯(lián),其實埋藏了一些秘密。世界名畫也是安野光雅戲仿的對象,在“中歐篇”中你會發(fā)現(xiàn)米勒的《拾穗者》,“意大利篇”中有達(dá)·芬奇的《最后的晚餐》,“西班牙篇”中有迭戈的《侍女》,“中國篇”中有《清明上河圖》……當(dāng)然畫家還融合了童話、小說、歌劇、電影、古跡等細(xì)節(jié),這里的每一幅圖畫似乎都是用畫來講故事的,如果不仔細(xì)觀察很難發(fā)現(xiàn)其中的迷宮。

安野光雅在人物與風(fēng)景之間建立了空間和時間交互的錯覺。那些圖詮釋的不是風(fēng)景,而是魔法般的夢境。時間的凝滯讓自然的顏色慢慢融入此刻的境遇—“風(fēng)景的舞蹈”。我們的眼睛被自然之光吸收了,只剩下一團迷霧,仿佛那些顏色是從不同的植物中提取出來的,它們捕捉真實風(fēng)景的不同面貌,以純真的技藝散射光暈。在“觀看”時,我們既在圖畫之中,也在圖畫之外。圖畫已逐漸轉(zhuǎn)變成安野光雅想象的延展,安野光雅筆下的世界的風(fēng)景令人心向往之,過目不忘。

“藝術(shù)作品不是從樹枝上摘下的果實,而是藝術(shù)家、接受者和世界的成熟合作。”(簡·赫斯菲爾德《十扇窗:偉大的詩歌如何改變世界》,楊東偉譯,廣西師范大學(xué)出版社2023年)當(dāng)顏料在安野光雅畫板上成熟了,凝結(jié)成果實落入人們的視野,你會發(fā)現(xiàn)他的用色濃淡相宜。用洛爾迦的話來說:“沃野像一朵巨大的花,突然綻開盛大的花冠,展現(xiàn)出它多彩的奇妙。風(fēng)景里有一陣巨大的騷動。沃野璀璨的跳動。萬物都移動。有幾種色彩有力而瀟灑地延展。”(《印象與風(fēng)景》,汪天艾譯,人民文學(xué)出版社2017年)

《旅之繪本》系列作為窺探安野光雅的重要文本,每一頁、每個角落、每個細(xì)節(jié)都傾注了畫家的夢想,尤其在“日本篇”中,再次回到故鄉(xiāng)熟悉的一切,他似乎在向我們宣告:所有的風(fēng)景都是故鄉(xiāng)的風(fēng)景,都是內(nèi)心流淌出來的自然之性,是所有觀者所游、所居、所玩、所思的地方。

對此,我們耳畔再次傳來凡·高的聲音:“一個人無法同時置身于兩極與赤道。他必須選擇一條路;我選的或許是色彩。”(《梵·高藝術(shù)書簡》)安野光雅選擇了什么呢?我們不得而知,也許是“風(fēng)景之心”?那些通過現(xiàn)實與想象建立的童年、自我、世界與風(fēng)景的關(guān)聯(lián),也是每個人的夢幻,幸運的是,我們在閱讀這些圖畫的時候,也隨著安野光雅一起,成了風(fēng)景中的風(fēng)景。