吉金籀跡通感共情

何學森

商周金文之美,是存在于因緣和合的審美行為中的一種精神感受。審美對象具備一些能夠引起審美愉悅的基本條件,為審美主體所感知,引發感受和思索,由此而生成『美』。

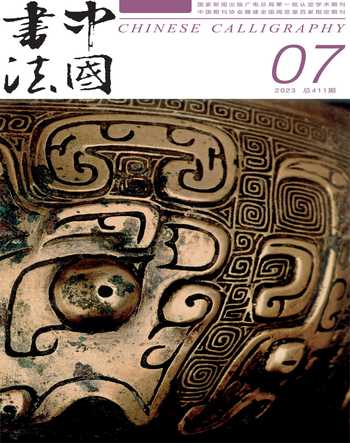

人是自然的一部分,其物理特征以及心理需求與自然是和諧混融的。大千萬有的各種表現和特質天然地契合于人的審美需求。除了孔子的杏樹、陶侃的柳樹那樣的少數情況,人對自然物的審美主要是進行主觀附會,在物本身具有的形式特征中寄托人的思想情懷。這種人的情感與物的形式的打通,是一種物我為一的『通感』。具體材質的物理屬性與人的情感、觀念之間本沒有直接的關系,但是,人往往對其作出分門別類的梳理,進行對應的主觀附會。莎士比亞戲劇《威尼斯商人》中,金、銀、鉛三個匣子,只有一個里面裝著鮑西亞的畫像,以此考驗摩洛哥親王、阿拉貢親王、巴薩尼奧如何作出判斷。他們猜測的依據,除了匣子上的銘文,就是各自對于金銀鉛材質的理解。他們口口聲聲說『寒傖的鉛』,而巴薩尼奧則說『然而你(鉛匣子)的質樸卻比巧妙的言辭更能打動我的心』。這些判斷都有著顯著的情緒化傾向,是一種有著很強主觀性的通感附會。青銅器的材質屬性很容易讓觀賞者產生一種『質感』的感受,加上銹蝕所連帶的時間感、歷史感、滄桑感,商周青銅器就具有了一種非凡的氣質。金文的線質和氣質存在于或者說不能脫離于青銅器的這種質感之中。青銅器上的金文筆畫線條,讓人們覺得它不是代表了渾厚或者銳利的風格,而恰恰就是渾厚或者銳利本身,筆墨書寫只是渾厚或者銳利的一種虛擬。與本來的『金文』相比,拓本只是一種鏡花水月。鏡花水月當然有其獨特的迷離惝恍之美。本來的金文與鏡花水月之間的距離,拓展了金文的審美空間。而根本的、真正的金文只存在于青銅之中。

不看造像而欣賞題記,其實是有缺憾的;脫離青銅器而欣賞金文,就如同完全撇開占筮去談易卦的象數和義理。鼎、鬲、簋、簠、斝、觶、壺、尊、卣、罍、盤、匜、鑒、盂,形形色色的青銅器造型各異,儀態萬方。腹、頸、圈足、蓋等部位往往飾有各種花紋、浮雕。造型或厚重,或輕靈;風格或嚴正,或奇巧;鏤刻或深沉,或膚淺;紋飾或定式,或多變。造型、紋飾與金文風格有著統一性,而更為直觀、形象,可從此由表及里地領悟金文風格,體會、把握時代精神風貌的演化。西周銅器以無銘、短銘者居多。長銘銅器實際上以文字為主、器物為輔。長銘出現在鼎、簋、盤、盂等器上,以其內底寬大,有充分的鑄字面積,且便于閱讀。觚的銘文在圈足里,爵、杯在鋬內,鬲在口沿上,尊、罍在口內。有的銅器在器蓋、器身兩部分都有銘文,如《向卣》《師趛盨》,蓋銘自右向左、器銘自左向右。東周時期,銘文居器表者漸多。青銅器造型和鑄造工藝是金文的裝潢和襯托,金文的篇幅往往不大,它的氣勢和合理性離不開器皿的規約和襯托,由此更加彰顯出生動有致與多姿多彩。

在感性直覺的審美階段,金文相當于只是一種圖案而已。由于它符合形式美學的基本要求,所以單從它的表面形式上就可以獲得足夠的審美效果。而當我們意識到它是一種文字時,審美需求隨之變化。這就類似甲骨文,當它上面的紋路被誤認為『龍骨』天然的生物特征時,『其骨細文廣者是雌,骨粗文狹者是雄』(南朝雷斅《雷公炮炙論》),我們所發出的贊嘆其實是浮于表面的。當它們被當作文字對待時,審美的層次性就被展呈出來。鑒賞者不可避免地想要識讀金文,但是并不能完全讀懂,留下來一點懸念。金文的神秘感、距離感導致了特定的美感。由于象形、會意等造字原則的普遍運用,金文的字形結構本身就較為直觀地體現出自然物的形式特征。而且,其空間分割的基本法則、美學趣味等方面與后來的篆書、隸書、楷書等字體有著一脈相承的邏輯貫通。因此,即便不能完全釋讀,卻也并不陌生,幾千年之后的欣賞者對金文有著天然的親切感。金文在其他各種文字的簇擁和映襯之下展示出其獨特之美。英國美學家威廉·荷迦茲繼承古希臘形式美學,其《美的分析》歸納出形式美的六方面基本規律:適宜、多樣、統一、單純、復雜、體量。按照這些標準分析,商周青銅器和金文都是具有典范意義的藝術存在。

商周金文屬于人造物,對于它審美活動除了通感之外,還有欣賞者與器主、作器者之間的『共情』。青銅器和金文內容、風格都是『以意逆志』的媒介。鑄器匠人、書銘者、器主,他們的立場、觀念可能并不能完全一致。比如,戰國青銅兵器所涉各方對于戰爭的態度大概就有差異。但是不管怎樣,金文作為一種合作的成果,還是能夠體現出主流傾向的共同意志。墻盤『對揚天子,丕顯休令』『作寶尊彝』『其萬年永寶用』,毛公鼎『對歆天子皇休,用作尊鼎,子子孫孫永寶用』,虢季子白盤『子子孫孫,萬年無疆』,齊侯匜『齊侯作虢孟姬良女寶匜,其萬年無疆,子子孫孫永寶用』,仲姬俞簋『魯白大夫作仲姬艅媵簋,其萬年眉壽,永寶用享』。其中蘊含著共同的對于太平盛世、永恒幸福的強烈追求。正是在這個意義上,阮元《商周銅器說》指出:『古銅器有銘。銘之文為古人篆跡,非經文隸楷、縑楮傳寫可比。且其詞為王侯大人賢者所為,其重與九經同之。』

青銅器造型和金文風格其實是非常豐富多彩的,但是令人印象最為深刻的還是商周金文中的那種渾厚勁鍵、質樸凝重、雄偉有力、弘放恣肆,可以寄托、陶冶我們所追求的崇高之美、莊嚴之美,對于書法時風的建構有著重要啟迪價值。商周金文處在系統的文化關系之中,有著豐富的含蓄意義和聯想價值。無論經驗主義美學,還是理性主義美學,或者形式美學、結構主義、價值美學、意蘊美學,都可以從它那里獲得充分依據和無限啟示,由此可以提高對于美的認識、對形式美規律的探索與分析。

歸根結底,美是人的精神層面的一種感受,它存在或者生成于人的審美活動之中。因此,柳宗元說:『美不自美,因人而彰。』(《邕州馬退山茅亭記》)商周金文不僅有情味,也有理趣;不僅有典范,還有序列。除了分析其形式美學的客觀屬性,還要重視審美活動的主體因素以及文化體系的深邃層面,這樣才能真正把握商周金文的堅質浩氣與高韻深情,由此黼藻精靈,標拔志氣。