論意大利藝術家波提切利的藝術風格及其轉向

內容提要 波提切利被贊譽為意大利文藝復興早期最偉大的畫家之一。他早年進入美第奇家族畫師菲利普·里皮的畫室學藝,用清晰的輪廓塑造、輕微的光影對比,借人文詩意繪制出美麗憂郁的人物及藝術;他繪畫中的線性優雅、獨具的構圖偏愛、對透視的把握以及追求理想美的風格代表了美第奇家族時期藝術家和人文學者的文化藝術理想。他受美第奇家族委托創作的《維納斯的誕生》和《春》被認為是文藝復興時期精神的縮影。波提切利生命的最后十年受到改革家薩沃納羅拉反對“虛榮藝術”的影響,放棄前期盛名之下的藝術風格,轉而投向晦澀、虔誠、隱喻的主題,作品數量銳減并遠離人們視線。《神秘誕生》為這個時期的代表作,作品用隱喻的方式呼喚救世主的降臨。相對于早年集人文主義榮耀于一身的波提切利,晚年的波提切利以他最后十年的精神皈依向精神領袖薩沃納羅拉“致敬”。

關鍵詞 文藝復興 波提切利 美第奇家族 薩沃納羅拉

顧生蓉,中國人民大學哲學美學博士、《新華日報》研究室研究人員

文藝復興起源于14世紀意大利的佛羅倫薩。波提切利(1445—1510年)被普遍認為是文藝復興早期最有影響力的人文主義畫家之一,他巔峰時期的藝術作品代表了其時佛羅倫薩文化藝術的輝煌成就,呈現了那個時代君主和貴族們審美的最高典范。波提切利的精美作品被后人視為文藝復興精神的縮影。波提切利的作品極具辨識度,以清晰如雕刻般的輪廓、抒情的姿勢、精美的透明織物等特征,為愛好古典宮廷文藝的文人雅士所追捧。他彌合了中世紀哥特式繪畫風格與人文現實主義之間的鴻溝,融合了文藝復興時期新興的人體解剖學和透視學知識,同時保留了裝飾性。在隨后的文藝復興鼎盛期和之后很長一段時間里,很少有藝術家的作品能與之媲美。他以一種讓觀者產生共鳴的方式描繪主題、強調圣家族之間人的感情,這在他早期的圣母子畫作中尤為明顯。

波提切利一生見證了佛羅倫薩兩個重要掌權者的興衰,第一個是美第奇家族的洛倫佐·德·美第奇[1](1449—1492年),第二個是曾一度推翻美第奇家族的多米尼加修士薩沃納羅拉[1](1452—1498年)。在薩沃納羅拉發起的“虛榮之火”[2]運動中,波提切利將自己早期很多精美的作品付之一炬。他晚年作品稀少,在薩沃納羅拉改革失敗一段時間后黯然死去。波提切利的主要傳記作者喬治·瓦薩里(Giorgio Vasari)聲稱,在洛倫佐去世后,隨著薩沃納羅拉崛起成為一股政治和宗教力量,這位藝術家轉而擁護這股激進而欲返回傳統的宗教理想,他1492年之后的作品在風格和內容上都發生了巨大變化。本文以波提切利代表作《春》《維納斯誕生》《神秘誕生》等為例,剖析波提切利的創作理想及歷史進程對他的影響,揭示其一生藝術創作的主要風格及其轉向。

一、黃金時代:美第奇家族與波提切利

美第奇家族對佛羅倫薩藝術的影響維持了近三個世紀,他們的資助和庇護促成了文藝復興早期藝術領域群星燦爛的黃金時代。對藝術熱衷的家族開創者老柯西莫定期在加萊吉別墅舉行柏拉圖哲學聚會,以古希臘思想為基礎促成一個時代的美學觀和文藝觀。他的孫子“豪華者”洛倫佐是一位頗有天分的詩人,在他周圍聚集了一大批藝術家和哲學家,他支持成立了新柏拉圖哲學學院,后來很多研究者認為文藝復興的核心是新柏拉圖主義。人文學者和藝術家薈萃的佛羅倫薩有兩大著名的藝術家工坊,一是委羅基奧工坊,一是基蘭達約工坊。前者有波提切利、達芬奇、佩魯吉諾等學徒,后者是米開朗基羅的學習之地。美第奇家族成為當時文化環境的庇護者,在這種環境之下,波提切利得到了藝術創作的土壤[3]。

波提切利于1445年出生于佛羅倫薩,他的父親是一位卑微的制革匠,他將年幼的波提切利交給一位金匠當學徒,但對繪畫的偏愛使波提切利來到了藝術家菲利普·里皮(Filippo Lippi)的工作室,里皮富有表現力的人物形象和善于利用空白而形成的抒情格調影響了波提切利一生的藝術偏好。波提切利還師從過其他文藝復興時期的主要畫家,如安東尼奧·波萊尤洛和安德烈亞·德爾·委羅基奧,他們的人體解剖學特長影響了波提切利藝術風格的形成。1460年代后期,波提切利因為師從美第奇藝術家里皮,很快與美第奇家族繼承人洛倫佐、朱利亞諾兄弟成為朋友,他的很多杰作出自他們不斷的委托和作品定制。15世紀中葉,美第奇家族在佛羅倫薩共和國的政治和金融影響力使該家族成為該地區事實上的統治權威,波提切利的上升之路伴隨著“偉大的洛倫佐”的統治而崛起。波提切利以其精美的作品受到貴族的寵愛,也隨之成為文藝復興時期繪畫的代表人物。美第奇家族作為贊助人為波提切利贏得聲譽,賦予其至高的榮耀。洛倫佐培養了一個由人文主義學者、藝術贊助人和銀行家組成的精英圈子,該家族委托波提切利創作的《東方三博士的崇拜》(1475—1476年)讓波提切利為世人矚目,這是為新圣母瑪利亞教堂的祭壇而作。這幅畫以宗教場景的正面視角為特色,有種戲劇舞臺的即視感。值得藝術史家注意的是三位博士的肖像:他們的臉以美第奇家族成員的面貌為基礎,畫面最右邊面向觀眾的是藝術家本人的肖像——這是他顯示與政治家族關系的一種姿態。

文藝復興時期的藝術史學家喬治·瓦薩里在其1550年著作《最優秀的畫家、雕塑家和建筑師的生平》中寫了一篇關于波提切利職業生涯的傳記,這也是目前最早的關于波提切利的文字記錄,文中重點介紹了這位藝術家接受佛羅倫薩教堂的繪畫委托、使他聲名鵲起的過程。文中記載,1470年波提切利建立了自己的工作室,到1480年,他達到了職業生涯的頂峰。1481年,波提切利與藝術家多梅尼科·基爾蘭達約、科西莫·羅塞利、彼得羅·佩魯吉諾等人一起受教皇西克斯圖斯四世的委托,成為裝飾西斯廷教堂的幾位意大利畫家之一。波提切利的訂件作品《基督的誘惑》,描繪了基督對偽裝的撒旦的各種勝利,如《馬太福音》中所述。場景的左上角是一片長滿橡樹的森林,這被解讀為教皇西克斯圖斯四世所屬的強大的德拉羅韋雷家族的象征。在畫面中心,耶路撒冷神廟被描繪成羅馬薩西亞圣神教堂圣瑪利亞禮拜堂的立面,這是對教皇1475年教堂翻新工程的致敬。

盡管今天我們將波提切利的神話作品視為其藝術的代表,但其實波提切利同時也是文藝復興時期的肖像畫先驅。其中最廣為人知的是《持有科西莫·德·美第奇圓形印章的年輕人》(約1474年)。波提切利的肖像畫借鑒了漢斯·梅姆林作品的特點,以風景為背景,中心人物為主構圖,展示了佛羅倫薩人文主義的精英人像。波提切利1495年的但丁肖像畫是藝術史上最著名的詩人肖像畫之一。作品以正側面構圖,創作了一個色彩敞亮、造型簡潔、主體突出、充滿面貌特征的肖像,展現了被描繪者的古典道德智慧和崇高的倫理視野。波提切利以一個藝術家的才能創造出的詩人形象使但丁在去世后的幾個世紀仍然閃耀著文藝復興人文的光輝。

里皮是眾所周知的享有美第奇家族贊助的重要藝術家。在他的指導下,波提切利很快深諳了美第奇家族的審美趣味。波提切利以佛羅倫薩人追捧的美女,被譽為“佛羅倫薩之花”的西蒙內塔為模特塑造圣母、維納斯、美神等女性形象,她的形象符合佛羅倫薩人對人性溫暖柔情的想象,這讓他的作品在當時一眾藝術家中脫穎而出。他將藝術形式上的理想化和深度情感相結合,神話、宗教、寓言主題與普通人相結合,使觀者在美的形象和愉悅的情感上產生共鳴。他所描繪的主題更強調神人之間的連接關系。在他早期的圣母子畫作中,波提切利主動呼應了文藝復興早期的人文主義發展的黎明晨光。“為了讓自己符合一個有學問、受歡迎的藝術家人設,波提切利必須確保他的作品反映出洛倫佐·德·美第奇在他的佛羅倫薩精英圈中培養的時尚、有創造力、唯美浪漫的價值觀。”[1]貴族們在他們專屬的社會圈子里設定了文化標準并要求達到絕對的精美和優雅。正因為如此,波提切利后來成為被薩沃納羅拉譴責和批評的藝術家群體中的一員。

二、盛期的榮耀:美與愛的慶典

美第奇家族向波提切利定制了兩件后來成為文藝復興早期代表的杰作,據傳是為小洛倫佐在佛羅倫薩市內的拉加爾別墅的婚房所準備的。這兩件作品,即分別在1480年、1485年創作的《春》(圖1)、《維納斯的誕生》(圖2)。作品主題為15世紀的美第奇家族所屬意的、一個詩意迷離的古典神話世界。《春》用于裝飾洛倫佐14歲的侄子皮耶爾·弗朗切斯科(小洛倫佐)與阿皮亞尼家族的女兒塞米拉姆德的婚房。內容取材于文藝復興詩人安杰洛·波利齊亞諾關于春日愛戀的一首詩:一個早春的清晨,在優美雅靜的果林里,端莊嫵媚的愛與美之神維納斯位居月桂樹中央,正以閑散優雅的表情等待著為春之降臨舉行的盛大典禮。根據詩意,波提切利將特定的神話故事呈現為一個生動的、感性化的場景:維納斯站在春意盎然、綴滿鮮花的天國花園中央,四周是香甜的橘子樹;服飾華麗的維納斯是榮譽婚姻之愛的女神,在她的花園里三位美惠女神翩翩起舞。在古典神話中她們是美神的隨從,象征著美麗、青春、歡樂。畫面中,至今為藝術史學家關注的三個舞者的經典造型——和諧韻律的構圖、白紗環繞的手法、優雅衣紋的美感、歡快體態的動感等,很顯然是來源古希臘雅典雕像。蒙著眼睛的丘比特正在瞄準并將射出一支燃燒的箭矢——暗指婚配的主題。此畫還顯示了欲望、貞潔和美貌的相互關系。左邊的女神是欲望,中間被丘比特瞄準的舞者是貞潔,右邊的人物是美貌[1]。在古希臘文本里,墨丘利是邁亞的兒子,春天的五月就是以他的名字命名的,他用蛇杖挑開維納斯金色花園中的云層,讓喜悅的陽光灑落愛情的花園。波提切利設計的這些動感造型形成一種活潑的生命感,從芬芳的橘樹林背景的幽暗中躍然而出。花神芙羅拉代表了波提切利創造的美:浮動的長裙綴滿玫瑰,多彩的花環裝扮著發飾。波提切利還截取了奧維德《變形記》中一段浪漫而唯美的愛與婚姻的故事作為這個畫面的一部分:林中仙女科洛莉絲在金蘋果園里被西風之神誘拐后結婚。畫面中被西風裹挾的科洛莉絲起先是一副試圖逃脫和喊叫的樣子,可是張開的嘴巴里卻吐出一串象征愛情的玫瑰花枝。古希臘世界的風神、春神、花神在維納斯花園里展示著美好和芳香,大地百花盛開、春意盎然……波提切利以神話人物歌頌和贊美世俗婚姻的幸福和永恒。墨丘利的劍柄上是象征洛倫佐的月桂樹和象征佛羅倫薩的百合花。這幅畫符合美第奇家族的審美和需要,既融合了哥特式宗教繪畫的構圖與文藝復興早期的人文主義者所青睞的古典思想,如學者莉莉安·齊博羅在《波提切利的“春”:為新娘上一課》中所寫,該作品是指導美第奇家族的新娘了解女性在婚姻中角色的一本繪本指南。

波提切利的《維納斯的誕生》同樣從安杰羅·波利齊亞諾詩行以及古希臘的阿佛洛狄忒(羅馬的維納斯)頌歌中汲取靈感:我要歌頌尊貴的阿佛洛狄忒(維納斯),她頭戴金冠,美麗動人,大海圍繞的塞浦路斯,所有的城市圍墻以內就是她的領地。在那里,西風濕潤的氣息在大海柔軟泡沫的大聲呻吟中,吹拂著波浪上的她,而披著金帶的季節女神(與三位美惠女神一樣,季節女神荷萊也是維納斯的隨從)歡快地去迎接她的到來。她們為其穿上華美的衣裳……季節女神沐浴在金色的光芒中,她舉起的披風和自己的衣裙上都描繪著各種有寓意的鮮花:桃金娘,維納斯的植物;玫瑰,維納斯之花;矢車菊,光明;菊花,生機……“愛與美的女神維納斯在史詩里是宙斯和戴奧妮的女兒,她在塞西拉島附近的海的泡沫中誕生,漂流到塞浦路斯島。眾神訝異與贊美她的美,賦予她愛與美的化身。”[1]《維納斯的誕生》的主題取自古代詩人荷馬的作品。傳說維納斯出生后,她在貝殼和泡沫推送下來到了塞西拉島。畫幅中,維納斯突出地站立于中心,從泡沫中款款來到觀者的視線前。該畫在某些構圖和塑造等方面與《春》相似。維納斯略微位于中心右側,她的頭微微傾斜,并且以一種S形的站立姿勢保持著一種微妙和失重的平衡。波提切利著重描繪了她的臉部和長發,給了維納斯一張完美無瑕的理想美的臉龐,她的臉在溫潤的陰影下五官顯得非常立體精致。她那金色的長發濃郁彎曲、隨風披拂,如籠罩身體的金色光芒,又如貼服于軀體的金色織物。這幅畫的重要意義在于表現了維納斯的裸體。裸體女性的描繪在14、15世紀并不常見,波提切利參考了公元2世紀的“貝佳斯的維納斯”這一雕像,她們同樣以含蓄的姿態稍微掩飾自己的部分身體。放大這幅繪畫作品細部可以看到,善于用線的大師波提切利在維納斯身體的輪廓周圍畫了黑色的線。這使得她的體型在背景中更加突出,也襯托了她白皙的皮膚顏色。

波提切利的《春》《維納斯誕生》都以維納斯為主題,我們可以看到相似的人物配置和場景寓意。波提切利將美、愛、神圣結合在一起,將追求理想美、詩意和神圣組合在一起。這種理念在波提切利時代的佛羅倫薩是人所皆知的,在這些畫面里實現了古希臘觀念與基督教世界觀之間的精神調和。在作品的藝術表現上,人文主義神話的歡樂與波提切利式的憂郁形成了形式調和。可以說,波提切利獨特的藝術風格,將人文主義精神的溫柔推送至詩意憂郁的境界,完美貼合了文藝復興早期的權貴們附庸風雅的藝術感受。因此,波提切利的藝術獲得極高的聲譽。波提切利也創作過其他各種以神話為主題的畫,比如《帕拉斯和肯陶洛斯》,帕拉斯實際上是雅典娜的別稱,肯陶洛斯是個半人馬。我們可以看到畫面中,拿著戰斧的帕拉斯揪著肯陶洛斯的頭發正要捉拿他的樣子,預示著文明對野蠻的勝利。這樣的古希臘題材深受當時人文學者的喜愛,能體現出自我對希臘文化的興趣以及文人的淵博學識、先進思想。可見波提切利對佛羅倫薩貴族審美心態高超的把握能力、才華橫溢的藝術想象能力。

1945年,貢布里希發表了論文《波提切利的神話作品:對他的新柏拉圖學派象征體系的研究》[1]。在他看來,波提切利的《春》不只是對文學作品的一種詩意闡釋,還是佛羅倫薩新柏拉圖主義者馬爾西利奧·菲奇諾借小洛倫佐新婚大禮表達的一份人文趣味。貢布里希,瓦爾堡、潘諾夫斯基、溫德等眾多一流藝術史學者都對《春》進行過專題研究,他們傾盡全力解密畫作、挖掘藝術家的構思和深意。佩特在著作《文藝復興研究》中專門指出,波提切利的《春》體現了基督教與古希臘多神教的雙重特征,把情感帶入古典的主題中,讓人一下子想起所有讀過的關于15世紀佛羅倫薩的書籍,他比古希臘的藝術家更懂得希臘人的脾性。貢布里希從“波提切利如何處理古典問題”起步,總結出“贊助人如何表明了希望他怎么畫”。他的結論是,“維納斯與其隨從一起出現,年輕的小洛倫佐本人站在這幅畫面前如同帕里斯在命運攸關的選擇”[2]。

三、晚年的虔敬:波提切利與“哭泣者”薩沃納羅拉

波提切利在職業生涯的巔峰時取得了巨大成功,但他在生命結束時留給后來研究者的卻是嗚咽回音,“他在默默無聞的境況下黯然退場”[3]。據瓦薩里記載,波提切利一生未婚,老年跟家人生活在一起,作品甚少。在16世紀初的佛羅倫薩人文主義方興未艾之時,波提切利反而在寂寞中貧困而死。通過他晚年的作品可以看出,晚年時他的思想出現巨大轉向,跟之前那種歡快、躍動和詩意的風格相去甚遠。

晚年時的波提切利被時代舞臺上一位多米尼加修道士吸引住了,就是被稱之為改革者、殉道者的吉羅拉莫·薩沃納羅拉。當時洛倫佐·德·美第奇是佛羅倫薩共和國事實上的統治者,是官方的執政官,城市的管理僅僅在名義上由議會等合格的行會成員負責。薩沃納羅拉的攻擊目標就是洛倫佐的生活方式和圍繞他的精英群體。“15—16世紀,歐洲80%—90%的人口是農民,他們生活空間狹小、擁擠,整個家庭成員包括孕婦和少兒都要工作。饑荒的農民們被迫出售他們擁有的一切,包括少的可憐的衣服,以至于一年四季都衣不遮體……很多貴族天氣再炎熱,也會穿著破損的皮衣,就是為了和農奴區分開來,淫蕩的行為各地泛濫。”[4]“淫蕩、亂倫和可鄙的不忠行為盛行,道德敗壞,特別是國王。”[5]為什么當中世紀的烏云褪去時歐洲的道德也跟著衰敗了?有論者認為,“文藝復興的人文概念一開始就具有兩重性”[6]。佛羅倫薩圣馬可修道院的院長薩沃納羅拉與博爾吉亞家族的教皇亞歷山大六世勢不兩立。薩沃納羅拉對教皇的荒淫和臭名昭著的“淫穢收藏”大為不滿,這位修士以每年的反“虛榮之火”來抗議。

薩沃納羅拉預言洛倫佐和教皇英諾森八世將在1492年死亡,可怕的命運將降臨意大利,即所謂神圣的懲罰。果然,1492年洛倫佐去世,洛倫佐的兒子皮耶羅·德·美第奇被流放。1494年,法國國王查理八世入侵意大利,佛羅倫薩的政治發生了很大的變化,薩沃納羅拉的預言一統天下,美第奇家族被驅逐了。薩沃納羅拉要求文藝復興的人們堅守宗教戒條,不能放縱享受現實生活,這樣的觀點影響了很多佛羅倫薩人。當時的很多藝術家都深受薩伏納羅拉思想的影響,波提切利就是其中之一。他認識到自己之前所創作的那些表現希臘神話的題材充滿人性的墮落和放縱,犯了不可饒恕的罪孽,所以他把自己畫室里表現希臘神話的很多作品都在佛羅倫薩的廣場上付之一炬,那是1498年狂歡節的最后一天。波提切利、巴爾托洛梅奧等藝術家“被改造”了。受薩沃納羅拉的影響,晚年波提切利的作品切斷了和古代希臘羅馬文化的聯系。他更加向往基督教理想,創作了一系列圣經作品,莊嚴、神圣、道德,一改之前《春》《維納斯誕生》等作品中的詩意浪漫。在15世紀初,波提切利完成了一套為但丁《神曲》創作的插圖組畫,保存了現收藏于柏林和梵蒂岡的美術館,共96幅鋼筆素描。藝術史遺存的作品顯示,在社會風向風云變幻中,波提切利有了明顯的藝術轉向,他從時髦的人文主義者轉向保守的基督教畫家。

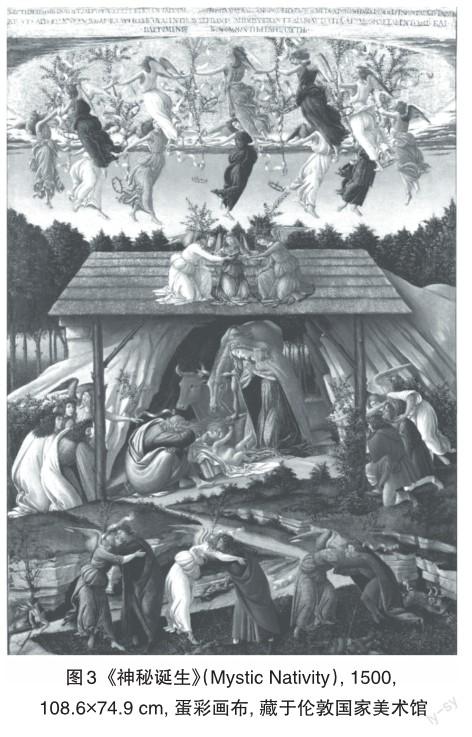

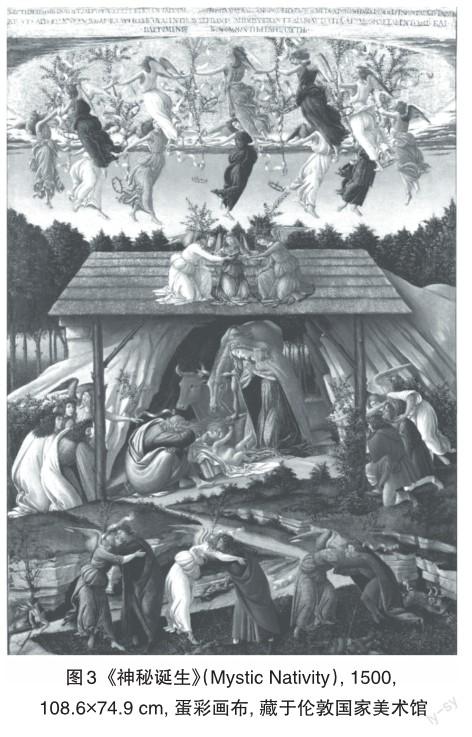

倫敦國家美術館中珍藏的波提切利的《神秘誕生》(圖3)創作于1500年初,這是一幅較小的畫布畫。波提切利結合畫布材質使用了當時已經不新潮的蛋彩畫方法。《神秘的誕生》是波提切利現存的畫作中唯一有簽名、注明日期的一幅作品。雖然看似主題是耶穌誕生、三博士來拜等傳統事件,但是波提切利以一種前所未有的構圖,清晰地再現了圣約翰在《啟示錄》中所揭示出的一種幻象,它與人們通常看到的“耶穌誕生”場景相去甚遠。通常耶穌誕生的構圖以瑪麗、圣子、約瑟夫為中心展開,而此畫中比例奇特,在近乎超現實主義的畫作中,圣母一家比畫中的其他人物畫得更大,仿佛回到了中世紀的作品。圣母如此巨大,她必須彎腰才能適應小馬廄;約瑟夫似乎蜷縮成一團,他的臉埋在他的臂彎里,是震驚什么嗎?在他們頭頂,天空裂開,露出天堂的金色光芒,天使們手拉手圍繞著舞蹈。在下方和前景中的人們互相擁抱或在與天使摔跤,而一群小惡魔則逃向地面深黑色的裂縫。它的含義對今天的我們來說是不清晰的,但當時的觀者看到的是某個特殊時間的開始和結束:千禧年的預言。基督的誕生標志著基督教日歷元年的開始,基督的第二次降臨標志著世界的結束,即最后的審判。波提切利精心設計的視覺隱喻中天開了,天使和人聚集在一起,邪惡的撒旦被趕走了。波提切利為了突出他想表達的寓意,在畫面里加入拉丁文及希臘文的文字說明語義,并借用中世紀繪畫中不合理的比例表達一種象征。相對于較小的尺幅,畫面中的人物眾多而擁擠。這幅畫分成五個層次,每處都與薩沃納羅拉的布道內容相關。畫面從底部向上依次分為五層:第一層,三組穿著綠、白、紅、藍、橙等衣裙的天使因耶穌誕生而擁抱親吻;第二層,圣母向凡人展示剛誕生的小耶穌;第三層,三個天使在屋頂虔誠的俯視剛剛誕生的小耶穌;第四層,橄欖枝圍繞的一個花環,所有的畫面中出現過的天使,盤旋在花環周圍跳舞;第五層,一條刻有字的彩帶和題詞,“我,桑德羅,在1500年末,意大利動亂時期繪制此畫,故事發生的時間是約翰所寫的《啟示錄》第十一章中的第二樣災禍所述,城市被魔鬼蹂躪。”“這句話及畫中分層的意義都記錄了1499年法國路易十二(查理八世繼承者)入侵意大利最終被迷惑而和解放棄、薩沃納羅拉被處死。”[1]

藝術史家普遍認為,《神秘誕生》中對耶穌誕生的闡釋受到薩沃納羅拉在1493年的平安夜布道的影響[2]。薩沃納羅拉預言了以下場景:神圣的圣母懇求從這個地球誕生真理,神圣的孩子誕生了,他赤裸裸的躺在地面上。穿著白色的、綠色的、紅色的、藍色的天使們擁抱在一起。很顯然,波提切利的畫面描繪了這個美麗的場景。“它看起來似乎與教會的圣誕場景不矛盾,但銘文顯示,基督的降生帶給罪惡的世界以救贖,也是人類的一次審判。波提切利以《神秘的誕生》再現了薩沃納羅拉布道中的預言,圖像采用了薩沃納羅拉意象。”[3]可以推斷的是波提切利當時所處的環境:在1500年,任何過于公開支持殉道者薩沃納羅拉的人都是有麻煩的。波提切利以嶄新的作品響應激進的保守派改革者薩沃納羅拉的意象和心聲,無視逆時代風尚的危險,為回歸傳統基督教信仰而創作。藝術家由《春》《維納斯的誕生》的嫵媚詩意轉向《神秘誕生》的隱喻克制,由春日的愛欲愉悅轉向末日救贖審判。“在他的筆下,舊世界的基督誕生信仰成為天人同譜的頌贊呼喚,迎接救世主和天使在世紀末降臨圣城佛羅倫薩成為波提切利用藝術表達寄托的寫照。”[4]可惜,1498年5月23日,薩沃納羅拉和他的兩名同伴被絞死并被焚尸,改革宣告失敗。隨著美第奇家族于1512年返回佛羅倫薩,文藝復興之路經歷曲折走向盛期。

波提切利已經完全接受了薩沃納羅拉的傳道,曾經的榮耀成為了今日的羞恥,他由此開始拒絕美第奇家族熱衷的宮廷式、裝飾性、珠光寶氣的風格。他放棄視覺上的華麗與矯飾,構圖上采用中世紀雕塑中的疊堆等形式(如《神秘誕生》),情感上吸收早期宗教繪畫的陰郁而內斂。因為薩沃納羅拉早年深受托馬斯·阿奎拉[5]影響,譴責當時宗教繪畫的世俗特征,批評藝術家使用可識別的人物作為圣像的模特:“圣母、圣伊麗莎白和抹大拉教堂中的圣母像被畫成佛羅倫薩年輕女性,我大聲疾呼:‘你讓圣母打扮成妓女。”[6]他斥責佛羅倫薩的年輕女性穿著華麗的衣服,并譴責畫家以神圣的偽裝代表她們。毫無疑問,波提切利之前的神話藝術被薩沃納羅拉視為“淫穢”。尤其是《維納斯的誕生》,這是多少世紀以來的第一幅女性裸體畫。他最后十年里畫的《哀悼基督》刻意刻畫人物臉上極度的悲傷和哀悼,以跪著的人物那生硬、別扭、強化的線條傳達一種額外的沉重和悲傷,完全不同于早期詩意的憂郁之美。這種風格的轉變和新的視覺形象,并不說明他在藝術上的某種倒退,而只能說是深受薩沃納羅拉“世界末日救贖與審判”傳道與“哭泣者派”[1]的影響。

英國知名藝術評論家喬納森·瓊斯在近期有一個發現:“在其中一本小書中,我偶然發現了一幅基督被捕前夕在花園里的木刻畫。一些細節讓我印象深刻:一個尖尖的木柵欄環繞著山丘——一個高大的巖石土丘——耶穌跪在上面,而一位天使端來了一個圣杯。我立即認出這是畫家波提切利稍后創作的同一主題畫作的復制品……我偶然看到的木刻版畫肯定證明他確實追隨了薩沃納羅拉,因為這幅畫和薩沃納羅拉小冊子中的其他圖像都密切相關。這件作品證明他積極幫助薩沃納羅拉的事業。之前,包括保羅·若阿尼代[2]在內的藝術史學家已經注意到木刻。這是一個值得進入波提切利研究主流觀點的理論,因為它解決了關于畫家與薩沃納羅拉關系的所有問題。”[3]

對于后世的欣賞者或研究者而言,波提切利給予人們以無限靈感。他的藝術中的人物形象、畫面構圖、色彩體系、神秘技法,他的作品呈現的燦爛魅力、濃郁詩意、豐沛的想象力和表現力對后世影響極大,16世紀的風格主義繪畫從波提切利的藝術中得到了很多滋養。可是波提切利晚年的作品走向逆歷史潮流的隱晦之路。在他生命最后幾年的作品中詩意浪漫幾乎完全枯竭,他再也沒有創作過像為美第奇家族所做的那些作品。少年成名、中年得志、晚年退隱,在生命的盡頭波提切利的藝術顯示了他的內在悲傷。近期在蘇富比拍賣行以4540萬美元的價格售出一幅波提切利的《悲傷的人》(1500年),作品一出立即引人注目。這是一幅被釘在十字架上的基督的肖像。基督面對畫框的正前方直視觀眾,傷口仍從他的頭部往下流血,殘酷、扭曲、暴力之美瞬間襲擊每一個看畫人的心靈。波提切利不會想到,19世紀中后期的前拉斐爾派兄弟重新喚起了人們對他生活和作品的興趣。這群英國維多利亞時代的畫家為了改變當時學院藝術的僵化,主張回歸15世紀意大利文藝復興初期的精神追求,以反對工業化社會物質主義的貪欲和放縱。從他們的很多作品中可以看到波提切利繪畫藝術中復古與純粹、信仰與憂傷的風格和影響。

四、結語

波提切利在文藝復興早期受到美第奇家族的青睞和重視,也因此站在整個時代藝術家的金字塔塔尖,可是歷史是這樣記錄他的晚年:貧困潦倒、不問世事、死于寂寞和貧困,安葬于佛羅倫薩圣徒教堂墓地。薩沃納羅拉改革失敗時波提切利53歲(波提切利于65歲去世),在之后的十年,波提切利的藝術一改《春》《維納斯誕生》的精雕細琢、華美多彩的貴族印記,創作從極具人文主義的魅力風格轉變為極賦薩沃納羅拉熱忱授意的宗教隱喻。他晚年存世作品極少,藝術方向可謂神秘扭轉甚至無懼逆時代潮流。可以說,波提切利及其最具代表性的神話作品在19世紀末重獲關注時,藝術史家們對波提切利的興趣更多是關于“人文主義的波提切利”,作為“基督教的波提切利”卻缺少佐證。本文通過他前后期作品的比較,努力呈現其一生之中的兩種生命狀態以及他與時代碰撞后所做的藝術選擇。

〔責任編輯:清果〕

[1]洛倫佐·迪·皮耶羅·德·美第奇(Lorenzo di Piero de Medici)是文藝復興時期佛羅倫薩共和國的實際統治者。他被同時代的佛羅倫薩人稱為“偉大的洛倫佐”,是一名外交家、政治家,也是學者、藝術家和詩人的贊助者。他生活的時代正是意大利文藝復興的高潮期,隨著他的去世,佛羅倫薩黃金時代土崩瓦解。

[1]吉羅拉莫·薩沃納羅拉(Girolamo Savonarola),意大利修士,從1494年到1498年擔任佛羅倫薩的精神和世俗領袖。他以“虛榮之火”反對文藝復興的藝術和哲學,焚燒藝術品和非宗教類書籍,毀滅被他認為不道德的奢侈品。他以講道著稱。他的講道往往充滿批評,并直接針對當時的教皇亞歷山大六世以及美第奇家族。

[2]Anne Borelli, Maria PastorePassaro, Selected Writings of Girolamo Savonarola: 144 Religion and Politics, 1490—1498, New Haven and London: Yale University Press, 2006, pp.244-258.

[3]Christopher Hibbert, The House of Medici: Its Rise and Fall, Harper Perennial, 1999. p.84.

[1]Daniel Arras, "Botticellis Way", Botticelli: From Lorenzo the Great to Savonarola, Milan: Skira, 2003, p.16.

[1]霍斯特·布雷德坎普:《桑德羅·波提切利〈春〉——作為維納斯花園的佛羅倫薩》,賀華譯,知識產權出版社2020年版,第13頁。

[1]Charles Dempsey, Botticellis Primavera and Humanist Culture in the Age of Lorenzo the Great, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1992, p.26.

[1]E. Gombrich, "Botticellis Mythologies: A Study in the Neoplatonic Symbolism of His Circle", History Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 1945, 8(1), pp.7-60.

[2]Daniel Arras, "Botticellis Way", Botticelli: From Lorenzo the Great to Savonarola, Milan: Skira, 2003, p.16.

[3]Hatfield, Rab, "Botticellis Mystical Birth, Savonarola, and the Millennium", Journal of the Warburg and Courtauld Institute, 1995(58), p.89.

[4]威廉·曼徹斯特:《黎明破曉的世界:中世紀思潮與文藝復興》,張曉璐、羅志強譯,化學工業出版社2017年版,第112頁。

[5]William Stearns Davis, Life on a Mediaeval Barony: A Picture of a Typical Feudal Community in the Thirteenth Century, Harper & Brothers 1923, p.12.

[6]歐文·潘諾夫斯基:《作為人文學科的藝術史》,曹意強等:《藝術史的視野》,中國美術學院出版社2007年版,第4頁。

[1]薩沃納羅拉曾經預言教會和佛羅倫薩作為一座城市都將經歷磨難,但隨后會煥然一新。他將查理八世統治下的法國君主制和建立佛羅倫薩國家視為新秩序,希望法國國王改變佛羅倫薩。可惜法王最后被利用而與意大利和解。

[2]在1493年圣誕節的布道中,薩沃納羅拉將基督誕生同《舊約·詩篇》第85章的經文“慈愛和誠實彼此相遇,公義和平安彼此相親”聯系在一起,認為基督的到來令諸美德結合到了一起,因而信眾也應當帶著這樣的美德心走向“神圣的馬槽”即教堂,就像簡樸純潔的牧羊人跪拜圣嬰那樣。波普·亨尼西認為畫作中人與神的和解、天使的贊美等體現了布道詞的描述。參見John Pope-Hennessy, Sandro Botticelli: The Nativity in the National Gallery, London: Percy Lund Humphries & Company Ltd., 1947, p.8, 11。

[3]Dr. Jill Pederson,From the Primavera to the Mystic Nativity:Reconciling the Early and Late Work of Sandro Botticelli,Nova Scotia: Arcadia University, 2020, p.26.

[4]Charles Burroughs, "The Altar and the City: Botticellis Mannerism and the Reform of Sacred Art", Artibus et Historiae, 1997, 18(36), pp.9-40.

[5]托馬斯·阿奎那,中世紀經院哲學的代表人物,在哲學思想上將古希臘哲學與基督教神學相結合,以亞里士多德哲學為基礎,形成了以存在論為核心的形而上學。他的美學觀點是:存在之萬物莫不源出于美和善,也就是源出于上帝,屬于一個因果原則。

[6]Charles Dempsey, "Girolamo Savonarola" In Grove Art Online中,牛津藝術在線,2009年2月5日訪問,http ://www. oxfordartonline.com.erl.lib.byu.edu/subscriber/article/grove/art/T076215。

[1]薩沃納羅拉擅長感性布道,大眾在傾聽他的聲音時常常被感動落淚,他的信徒遂組成了一個“哭泣者”派。

[2]保羅·若阿尼代,藝術史學家,劍橋大學藝術史教授。他最著名的成果是在伯靈頓雜志和阿波羅等專業藝術雜志上發表了大量關于意大利文藝復興時期藝術家和法國浪漫主義畫家的學術文章,參見https://en.wikipedia.org/wiki/ Paul_Joannides_(art_historian)。

[3]Jonathan Jones,"Botticelli: From Renaissance Art to Religion",The Guaidian, 2010.11.24,24 EDT, London, England.