重大突發事件應時發聲:對外媒體話語國際公信力的建構

內容提要 重大突發事件因其獨特性給公信力建構帶來諸多挑戰。結合重大突發事件的特征元素,提煉公信力的構成要素和影響因素,提出此背景下建構公信力的三維模型。基于此模型,從信息甄別技術、話語架構方式、分眾傳播策略、媒體協作模式四個方面,探索重大突發事件背景下我國對外媒體話語的國際公信力建構路徑:一是運用自然語言處理技術和社交網絡分析法甄別信息;二是采取多種架構方式提升對外媒體的話語能力;三是基于國際受眾的反饋和文化心理特性進行跨文化傳播;四是通過多類媒體融合提升協同平臺的傳播效力,借此推動中華文化更好走向世界。

關鍵詞 重大突發事件 中國對外媒體話語 國際公信力

張薇,南京審計大學外國語學院副教授

本文為國家社會科學基金一般項目“公共衛生事件背景下的國家話語能力提升研究”(22BYY068)、國家語委“十三五”科研規劃一般項目“重大突發事件新聞言語行為及公信力研究”(YB135-150)、江蘇省社會科學重點項目“突發公共事件中政務新媒體話語體系的認知構建機制和海外譯播策略研究”(21YYA001)的階段性成果。

黨的二十大報告強調,“講好中國故事、傳播好中國聲音,展現可信、可愛、可敬的中國形象”[1]。“可信”涉及公信力。重大突發事件具有突發性強、超出預期或認知、大眾關注度高、國際影響力大等特征,給公信力建構帶來諸多挑戰。加之新媒體環境下的大輿論場“更具有自發性、突發性、公開性、多元性、沖突性、匿名性、無界性、難控性等特點”[2],因此,有必要探索重大突發事件背景下中國話語的國際公信力提升問題。目前,針對國際傳播和話語權構建,有學者提出應增強議程設置和框架能力以提升國際傳播話語權,善用權威信源以提高我國主流媒體的公信力[3]。國際話語權的構建應遵從傳播規律,讓“他者”了解、信服并自愿接受我們[1]。“通過構建智慧全媒體融合矩陣,實現及時發聲、有效發聲和全面發聲的理想成效”[2],并“創新涵蓋多元主體、多種文化、多重語境的中國特色國際傳播戰略協同模式”[3]。針對媒體公信力,有學者圍繞信源公信力和媒介公信力兩個維度展開研究,認為應從增加議題來源的開放度,重視與受眾的互動等方面提升媒介公信力[4]。有學者建構了一個報刊啟動效應模型,研究后發現,在危機中公眾對報刊媒體的判斷取決于對已經形成的有關新聞自由和媒體責任的態度的激活度,這些態度與對未來事態的密切關注一起發揮作用,形成對媒體公信力的評價[5]。已有研究對探索公信力的建構啟發性較強,但基于國際受眾視角對影響公信力的認知因素闡釋仍有待更加細致全面的探索,以便更立體有效地提升國際公信力。

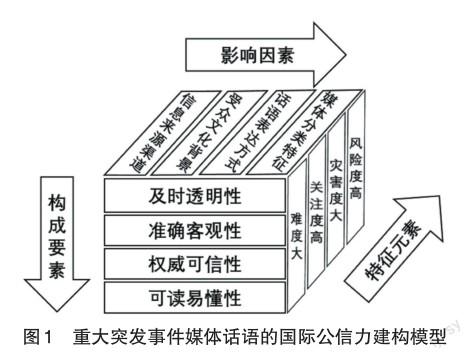

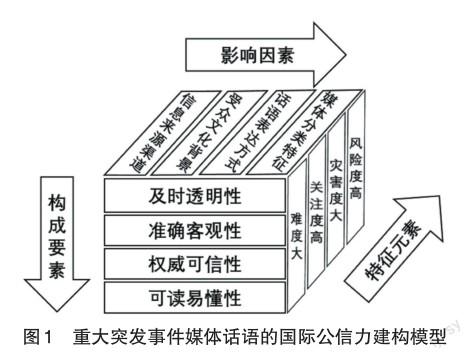

鑒于此,本研究結合重大突發事件的特征元素,提煉公信力的構成要素和影響因素,并設計此背景下公信力建構的三維模型,針對目前中國對外媒體話語國際公信力建構的薄弱環節,提煉公信力的提升路徑。

一、重大突發事件背景下媒體公信力的考量維度

“公信力不僅僅是媒介的一種屬性,更多的是媒介與受眾之間的一種關系。”[6]大眾多將“公信力”理解為“可信賴”,但實際上這個多維度的概念蘊含不同的元素。就消息來源而言,包括專業知識和可靠性[7],信息的審美表達或者真實的內容等[8];就傳播渠道而言,包括可信度和社區關聯,前者體現為公平、無偏見、報道完整、正確和可靠性等[9];此外,還包括新聞機構等維度。在公信力的測量方面,喻國明從專業素質、新聞技巧、社會關懷、媒介操守四個維度,系統地篩選和分析了公信力的29個測量指標[10]。國外有學者以日報和電視新聞為研究對象,運用因子分析法考察了可信度指標,包括公平、偏見、講故事、事實陳述等12個指標,對受訪者的可信度評分與理解度、可靠性和新聞來源偏好的評分進行了比較[11]。本研究認為,公信力的建構需滿足或超出目標受眾對信息的需求,通過設置話題權實現引導力和影響力。因此信源是否豐富和統一,信息是否真實、權威、可信、準確,均是考量公信力的重要維度。

上述考量維度的重要落腳點之一是媒體話語。重大突發事件難度大、關注度高、災害度大、風險度高,媒體須通過選擇一定的話語去引導和疏導輿情。“引導”在于引導輿論方向,“疏導”在于疏導輿情中的堵點,這涉及四個基本問題:①對重大突發事件持有怎樣的認知;②采取何種話語表達方式;③采取哪些話語傳播策略;④怎樣有針對性地感染國際受眾。首先,對事件持有何種認知會影響話語表達方式的選取,例如,新冠疫情期間公共健康和安全是人類的基本需求,但是國家間針對疫情防控有不同的認知,不同的認知導致媒體采用不同的話語表達方式。與建構成各國單干問題相比,把疫情防控建構成全球合作問題,會贏得大多數國際受眾的支持和認可,并可消解部分外媒的污名化行為。其次,通過電視、廣播、報紙等傳統媒體,公眾號、微博、抖音、移動新聞客戶端等新興媒體,多渠道、多視角、多模態地向國際公眾傳遞信息。如新華社等官方媒體機構發布了一系列短視頻:有富含傳統價值觀的中國特色文化敘事,如《中國之諾》;有輕松詼諧、飽含創意的卡通游戲視頻,如《病毒往事》《疫苗大戰病毒》。媒體話語應符合目標國受眾的文化心理,媒體應針對不同地區受眾的價值觀、文化習慣、信息接受方式等加工傳播內容。

二、重大突發事件媒體話語的國際公信力建構模型

分析和提升面向重大突發事件的中國對外媒體話語的國際公信力,需要綜合考量媒體公信力的構成要素和影響因素。由此,本文提出一個三維公信力建構模型(見圖1)。模型的第一面為公信力的構成要素,分別是及時透明性、準確客觀性、權威可信性、可讀易懂性。第二面為公信力的影響因素,分別為信息來源渠道、受眾文化背景、話語表達方式、媒體分類特征。第三面為重大突發事件的特征元素,分別為難度大、關注度高、災害度大、風險度高。三維模型的優勢在于可以全面立體地呈現三面內部和外部所形成的交互關系。

1.構成媒體話語國際公信力的四個要素環環相扣

重大突發事件中,媒體話語的國際公信力指話語在被國際受眾可接觸的前提下,在國際輿論場中所具有的可信性、可靠性和權威性,其構成要素涉及多個方面。一是及時透明性,即新聞報道應滿足國際公眾的知情權。對外媒體發布的信息及時完整,無滯后,以減少謠言和虛假信息的傳播,避免國際公眾產生誤解。二是準確客觀性,即新聞報道所呈現的信息是精準并客觀的。需要多信源采集信息,多方式處理信息,多視角傳遞信息,無不實和歧義信息。三是權威可信性,即信息能夠被多方印證,使受眾產生信任感。新聞報道應體現話語渠道的多元化、話語主體的協同化和話語模態的豐富化,呈現不同媒體多風格的話語,參考民間社交媒體中的反饋。四是可讀易懂性,即國家媒體的對外話語能夠融通中外,被不同文化背景、交流模式和敘事習慣的國際受眾理解接受。四個元素緊密相扣、相互促進。及時透明性是前提,準確客觀性是基礎,權威可信性是保障,可讀易懂性是核心。只有充分滿足這四個元素,國際受眾才愿意讀、讀得懂,愿意接受我們的話語,從而最大程度地發揮媒體話語的傳播力和影響力。

2.影響媒體話語國際公信力的四個因素動態關聯

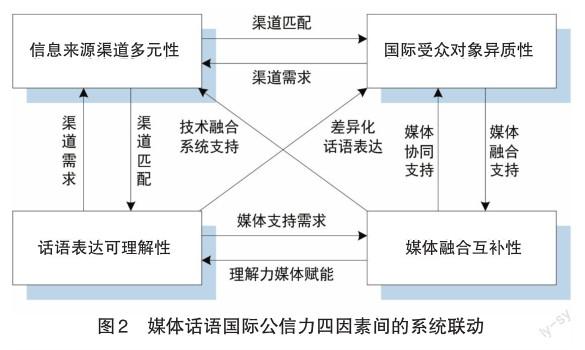

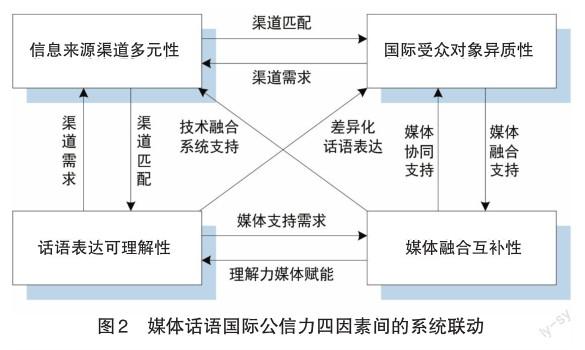

影響重大突發事件媒體話語國際公信力的外部因素涉及危機環境中信源渠道的可靠性和對國際受眾文化背景的考量性,內部因素涉及媒體類型傳播的互補性及其話語表達的可理解性。如圖2所示,在四類關聯因素的作用結構中,話語表達可理解性和信息來源渠道多元性之間具有關聯。前者提出了渠道需求,后者給予了渠道匹配。國際受眾對象異質性和信息來源渠道多元性之間亦是如此。因國際受眾對象存在異質性,話語表達可理解性對信息來源渠道、差異化話語表達和媒體協同支持有一定的需求。在此過程中,媒體融合將賦能話語表達可理解性。

3.媒體話語國際公信力的建構模型動態交互影響

該模型中的四個影響因素對四個構成元素有具體影響,一是信息來源渠道是否可靠,會影響媒體話語的及時透明性和權威可信性。重大突發事件中,由于信源多樣化,可能存在不實信息,如果甄別技術不足,受眾則容易被虛假信息誤導。謠言和虛假信息快速傳播使輿情的產生和傳播更加復雜多變,需要相關部門監測、分析和應對。二是對國際受眾文化差異的考量是否充分,會影響媒體話語的權威可信性和可讀易懂性。國際受眾不同的價值觀、文化習慣、信息接受方式,均會影響其對媒體話語的理解和接受程度,如不同權力距離[1]的國家對官方媒體的權威性認同度不同。權力距離指數較高國家的受眾更加尊重權威,不太容易質疑和批判官方媒體信息的真實性;而權力距離指數較低國家的受眾更加傾向于表達觀點和參與決策,質疑性強。三是不同類型的媒體融合是否互補,會影響媒體話語的及時透明性和權威可信性。媒體間是否真正聯通,關鍵在于是否有效聚合傳播平臺。平臺一致是基本保障,平臺互補是關鍵要素。報紙、期刊、廣播、電視等傳統媒體和公眾號、微博、抖音、移動新聞客戶端等新興媒體之間在大方向上是否一致,以及官方媒體內部是否和諧統一,均會影響受眾對媒體話語可信度的認知。“后真相”時代輿論引導的難度增大,新媒體格局下須合力建構主流輿論生態。如“新華社利用‘New China賬戶在臉譜、推特、優兔、Instagram、連我、VK等六大平臺使用19種語言發稿,總粉絲數突破1億”[2]。四是話語表達方式是否被理解,會影響媒體話語的權威可信性和可讀易懂性。話語可通過敘事來實現引導功能,即運用架構去講述故事。故事中選取何種架構,其背后隱含的價值觀能否與國際受眾契合,均會影響國際受眾對話語的理解和信任程度。如在2003年美國入侵伊拉克的報道中,部分美國媒體將戰爭架構為“維護民主自由”,使受眾相信戰爭的合法性,提高了大眾對戰爭的支持度。經過時間檢驗這種說法是錯誤的,媒體的公信力也相應受到質疑[3]。

模型中重大突發事件的特征元素限定了公信力的構成要素。重大突發事件難度大、關注度高、災害度大、風險度高,這要求國家對外媒體的話語須精準、恰當、有效,在話語規劃、話語執行、話語監測、話語糾偏[4]的系列環節中,實現其國際公信力的建構。一是重大突發事件難度大,需要更新認知。突然發生或出現了新情況、新變化,超出了預案或認知,在規劃環節須針對不同受眾設計傳播策略,以實現引導國際受眾理性思考的目標。二是重大突發事件關注度高,需要應急響應。公眾高度關注易導致“公共話語沖突,自媒體等多元傳播渠道消解了話語中心”等問題[1],因此,國家對外媒體話語須在執行環節中,確保話語精準恰當有效,并建構有效的應急話語體系,緩解輿情壓力。三是重大突發事件災害度大,需要在監測環節疏導受眾心理。如研究人員通過量化統計社交媒體上的數據,發現新冠疫情期間,孤獨是顯著的心理問題[2]。國家對外媒體話語不僅應實現輿情引導,還應選擇一定的話語去安撫受眾。四是重大突發事件風險度高,需要持續糾偏。因其國際影響力大,須監測并發現官方、民間和國外媒體不當的話語,及時糾偏,助力塑造國家形象。

三、重大突發事件背景下中國對外媒體話語國際公信力建構中的薄弱環節

上述模型有助于提煉重大突發事件背景下中國對外媒體話語國際公信力的提升路徑。目前,在重大突發事件中,中國對外媒體話語的國際公信力建構存在一些薄弱環節,主要體現在信息甄別的精準化不足、話語建構的認同感不強、分眾傳播的覆蓋面不夠三個方面。

1.基于輿情監測進行的信息甄別精準化不足

目前,我國雖然重視重大突發事件中輿情的智能監測,但對信息的精準化甄別不夠。國內部分學者探討了更加貼近輿論發展規律的新的輿情監測指標體系[3],提出了輿情監測預警模型[4]。國外一些學者研究了輿情監測模型的智能設計[5],包括對語言感知和語言理解的監測[6]等。這些研究僅限于監測輿情,我們仍須在監測重大突發事件輿情的同時,智能交叉檢驗信源,進行語義分析;結合人工語義研判,甄別虛假信息和謠言,針對話語歧視、話語暴力等問題設置預警指標。

2.基于媒體融合進行的話語建構認同感不強

目前,在媒體融合視域下,應關注話語生產者與接收者共同的情感、利益、價值觀等,激發話語接收者產生積極的情感,實現接收者對話語內容的認同,在這一方面,研究仍存在不足,尤其是在實現情感認同方面,仍須挖掘話語策略。神經科學家達馬西奧(Damasio)的實驗研究表明,情感是理性機制中不可或缺的組成部分。他分析了腦瘤病人艾略特的案例[7]:醫療團隊在為艾略特實施腦瘤手術的同時切除了病人受損的額葉組織,額葉正是人類的情感中樞。手術之后病人雖然身體康復,但個人決策機制出現重大缺陷,理性思辨能力大幅下降。該病例說明人類大腦的情感中樞與理性思辨能力息息相關。因此,媒體話語須選擇能夠激活一定情感的架構去實現認知認同。

3.基于受眾調查進行的分眾傳播覆蓋面不夠

目前,分眾傳播在國家和媒體層面存在以下不足。首先,在國家層面上,針對西方國家受眾進行的差異化傳播較多,針對其他國家進行的差異化傳播較少。雖然以美國為主的西方媒體和智庫及其涉華輿情是重點關注對象,但西方國家不能代表完整的國際受眾,英語國家媒體和非英語國家均應為關注對象。重大突發事件的輿情應至少關涉以下重要板塊:歐洲板塊、阿拉伯板塊、東亞南亞板塊、非洲板塊、南美板塊、俄羅斯中亞板塊。我們應基于多層次、廣范圍的國際受眾調查進行差異化傳播。其次,在媒體層面上,針對國外主流媒體收集的外媒評論較多,針對社交媒體收集得較少。主流媒體體量雖大,但不一定能夠代表整個社會輿論場和社交媒體,自媒體輿情也應被關注。此外,在周期層面上,目前監測周期偏短,往往關注事件發生中和發生后。監測時長應中期、長期皆有,既要了解短期熱度、中長期趨勢,又要了解全盤情況,才能夠對國外輿情的客觀情況有全面、精準的掌握。

四、重大突發事件背景下中國對外媒體話語國際公信力的提升路徑

基于上述三維模型和現存的薄弱環節,面向重大突發事件,為了提升中國媒體話語的及時透明性、準確客觀性、權威可信性、可讀易懂性,應從信息來源渠道、話語表達方式、受眾文化背景、媒體分類特征這四個影響因素入手。中國媒體話語的國際公信力提升應主要從信息甄別技術、話語架構方式、分眾傳播策略、媒體聚合平臺四個方面的路徑展開。

1.運用自然語言處理技術和社交網絡分析法甄別信息

信息的監測、甄別和預警是保障重大突發事件新聞媒體公信力的重要手段。信息甄別是重中之重,包括信息的傳播源頭檢驗、虛假信息的識別、信息的輿論善惡判斷等。鑒此,可運用人工智能技術進行智能化的信息監測、甄別和預警。

首先,智能化追蹤信息的傳播源頭,并通過交叉檢驗信源判斷信息的可靠性。借助大數據分析技術,追蹤和分析信息的來源、發布時間以及信息流動的網絡結構、傳播路徑等,對比和分析消息來源的多個渠道,確定信息是否存在矛盾或不一致之處。其次,識別假信息,甄別謠言。運用自然語言處理技術進行文本分析,識別文本中的關鍵詞、實體、情感等信息,通過語義分析輔助判斷文本中是否存在謠言、不實信息等。基于社交網絡分析識別和跟蹤信息在社交網絡中的傳播路徑和影響力。通過對媒體賬號、個人賬號、大V等被關注、轉發、評論的情況進行分析,形成網絡圖,識別出關鍵節點和傳播路徑,輔助判斷信息的真實性和可信度。最后,判斷輿論善惡。重點在于分析信息傳遞的價值觀,信息所引起的輿論情感傾向。可以使用文本挖掘技術進行情感分析,判斷文本的情感傾向,并設計預警指標體系。

2.采取多種架構方式提升對外媒體的話語能力

架構是人們用來理解現實,并建構我們以為是現實的心理結構,它影響我們的感知和行為[1]。重大突發事件中,媒體對于新聞事件的報道不應僅僅傳遞信息,更重要的是通過一定的架構方式去凸顯信息,引導輿論方向,疏導輿情中的堵點,這在一定程度上有助于公信力的提升。

首先,應善于選擇架構。即通過選擇強調某些問題和視角,引導公眾對事件產生一定的認知和理解。如新冠疫情期間,China Daily等中國對外媒體對戰疫架構的選擇使用,傳遞了把所有國家都視為前線戰友這個信息,強調了共同努力的必要性。在國際關注的突發公共事件中,戰疫架構在輿論方面有效加強了國內外受眾的共同體意識。

其次,應善于重塑架構。根據Coulson的架構轉換理論,在理解話語時,受眾大腦中首先啟動的是默認架構,若默認架構難以整合輸入信息,受眾會轉而啟動新架構整合輸入信息,最終采用新架構理解話語[1]。從這個視角而言,對外媒體應根據語境的變化適當調整報道的重點和角度,通過轉換架構,引導國際受眾對事件產生新的認知和態度。重塑架構[2]的方式有兩種:一種是將原有架構進行遞進升格。如2022年重慶戰山火時,外交部發言人在推特上感嘆道,“大批志愿者加入撲滅山火的戰斗隊伍,他們頭上的燈光匯聚成了一條明亮的道路。眾志成城。向勇敢的志愿者致敬!”該句使用了遞進升格型再架構策略,實現了從工具到旅程的遞進升格,這不僅是規模上的遞進和升格,且在內核上保持了一致,保留了“發光”“明亮”的相似性。該策略的運用構建了新的視覺、時間、空間、架構的角色和道德價值觀聯想:視覺上,頭燈光源匯聚形成了一條發光的道路;時間上不再局限于重慶山火的當下,還延伸到了中國砥礪奮斗、英勇前行的未來;空間上不再囿于重慶山火發生地,而是延伸到了整個國家建設和發展的場景;在架構的角色上,不僅是救火的志愿者和其佩戴的頭燈,也是中國無數的建設者和光明的發展前景;在道德價值觀上,“明亮的道路”值得期待和為之奮斗,也給國際受眾展示了中華民族眾志成城的團結精神,有助于建構積極的國家形象。另一種是改變或建立新的架構。我國媒體在回應外媒的污名化時,沒有使用“新冠病毒不是中國病毒、武漢病毒”,而是改變或建立新的架構,以改變外媒有特殊意圖的架構。使用“共同的敵人”激活了新架構“共同體”,隱含了命運與共的道德取向。病毒無國界,各國應攜手前行,共建人類衛生健康共同體。

3.基于國際受眾的文化心理特性進行跨文化傳播

重大突發事件中,媒體話語須充分考慮不同國家的受眾心理。根據國際受眾的需求和接受程度,采取差異化的跨文化傳播方式,使對外傳播話語更具有說服力。差異化跨文化傳播的基礎是對目標國做受眾調查和分析,如歐洲板塊、阿拉伯板塊、東亞南亞板塊、俄羅斯中亞板塊等。以疫情防控為例,不同板塊的外媒對中國方案持有不同態度。本研究從LexisNexis中收集了8個國家的主流媒體對我國疫情防控的報道(見表1),使用NLTK(Natural Language Toolkit)Python模塊進行情感分析發現,外媒對我國的疫情防控大多偏向積極的評價,東南亞板塊的新加坡、北美洲板塊的美國和加拿大、南亞板塊的印度,這些國家的媒體評價情感有一定的負向程度,積極比分別為17.53%、5.55%、34.23%和0.32%。泰國、孟加拉國、巴基斯坦等國家的媒體評價情感正向程度較高,積極比分別為76.03%、54.37%、54.65%。對于歐洲板塊的英國其媒體評價情感負向程度較高,積極比僅為-40.96%。

此外,從推特(Twitter)上抓取美國社交媒體上與我國疫情防控相關的發帖,從2020年1月疫情暴發到2023年4月15日,總計6208條,225091個詞。其中積極情感的有2412條,消極情感的有2401條,中立的有1395條。經過Wmatrix的初步統計,在主題詞中可見disinformation(信息不透明)、incompetence(能力不足)、fake(虛假)、deceptive(欺騙)等負面消極的詞。

基于上述受眾反饋進行分眾化傳播須對國家進行分類,充分考慮不同國家受眾的文化心理。首先,對國家的分類有以下三種方式:①按照國際政治經濟格局分布進行分類;②按照語系接近程度進行分類[1];③綜合分類,如國際大國、中國鄰國、“一帶一路”沿線中小國家等。語言具有調節社會關系的功能,可根據關系傾向和語境變量去選擇相關的話語策略,建立、維持和促進與受眾國家之間的關系。我們可借鑒China Daily的分眾化傳播方式,如針對疫情防控,China Daily中國版常常從集體利益和國家意識的角度闡述事件,更關注塑造國家形象和闡述政府措施;歐洲版常常從個人權利和自由意識的角度闡述事件,更注重個人自我保護和民主監督的體現;非洲版以展現中非國家在應對突發公共事件上的積極合作為主,因為非洲受眾更關注社會公正和貧困問題。此種傳播方式契合受眾期待國際合作、互助發展內容的心理。其次,中國對外媒體報道的內容應符合不同國家受眾的文化心理,按照對方的信息接受方式加工傳播內容。不同國家和地區的文化傳統、價值觀和習慣等方面的差異也可能導致媒體傳播風格的差異。較為凸顯的有集體主義和個體主義,高權力距離和低權力距離,高語境和低語境等。具體而言,一是我國以及亞洲、中東地區大部分國家的集體主義文化強調社會和群體穩定,注重政府形象,其宏觀敘事、官方敘事、完美敘事較多。相對而言,英語國家的個體主義文化強調個人自由和權力,注重思辨和報道民意,其微觀敘事、民間敘事、客觀敘事較多。此外,東方敘事較多體現空間性敘事思維,偏重抽象,描寫場面較多;西方敘事較多體現時間性敘事思維,偏重具象,描寫事件較多。鑒此,應時空統一,增強傳播的立體性,并將宏觀敘事與微觀敘事結合,官方敘事與民間敘事結合,完美敘事與客觀敘事相結合。如講述普通抗疫者的故事,既有崇高的一面,又有辛勞的一面;既有完美形象的一面,又有及時糾錯的一面。二是我國以及亞洲、中東地區大部分國家的權力距離指數較高,高語境文化特征明顯,偏向于間接的、隱性的、模糊的語言表達。而大部分英語國家的權力距離指數較低,低語境特征明顯,偏向于直接的、顯性的、清晰的語言表達。鑒于此,西方受眾易于理解含有敘事邏輯的信息。

4.通過多類媒體融合協同有效聚合傳播平臺

新聞報道作為一種社會話語行為,不應只有主流媒體孤立地傳遞信息,而是傳統媒體和新興媒體、專業媒體和機構媒體等協同建構話語和傳播。習近平總書記提出,“加快推動媒體融合發展,使主流媒體具有強大傳播力、引導力、影響力、公信力”[2]。不同類型的主流媒體應在傳播方式和內容形態方面實現互補,發揮各自話語優勢。傳統紙媒可借鑒China Daily等中國對外媒體的多模態話語傳播策略,封面圖片以圖像符號和語言符號為主,將源域和目標域進行場景融合,形成構圖意義,達到“符際互補”[3]的效果。如圖3所示,借鑒以“認同”(identification)為核心的新修辭學理論,可采用一定的話語策略來實現同情認同、對立認同以及模糊認同[4]。圖3左圖中,做工精巧的地球儀上丹頂鶴、菊花、荷花、輪船、高鐵等圖像表征與文字表征“GLOBAL CONNECT”共同建構合作共贏的意義,能夠激活話語接收者與生產者的共同情感、利益、價值觀等,激發話語接收者對話語內容的同情認同。圖3中圖中,不同膚色的人口強調了“我們”,通過使用包括話語接收者在內的言辭使其產生無意識的認同,即模糊認同,強化了命運共同體的概念。也可通過強調相同的對立面來實現合作,激發對立認同。如“后疫情”時代面臨著全球的公共衛生危機、經濟危機、治理危機等,國際受眾渴望和平、發展、健康。因此,強調共同的對立面能夠引發國際受眾的危機感,贏得話語認同。如圖3右圖所示,地球“鼻青臉腫的形象”映射環境受到的傷害,通過強化戰爭、污染、疾病、經濟低迷這些共同的對立面,激發國際受眾的對立認同。新媒體可借鑒新華社短視頻這種容易跨越文化藩籬的新興媒介形態,通過挖掘“最大公約數”來傳播信息,形成立體的國際傳播效果。

在推動國際傳播能力的建設中,向世界傳播好中國聲音的前提在于提升中國話語的公信力。重大突發事件難度大、關注度高、災害度大、風險度高,這決定了媒體等話語的及時透明性、準確客觀性、權威可信性、可讀易懂性是建構公信力的關鍵要素,而這些要素受到信息來源渠道多元性、話語表達可理解性、國際受眾對象異質性、媒體融合互補性等因素的影響。重大突發事件背景下,基于其特征元素和構成要素、影響因素之間形成的互動關系,設計媒體話語公信力建構的三維模型是種有益嘗試。中國對外媒體話語的公信力提升應注重從信息甄別技術、話語架構方式、分眾傳播策略和媒體聚合平臺入手,一是運用自然語言處理技術和社交網絡分析法甄別信息,二是采取多種架構方式提升對外媒體的話語能力,三是基于國際受眾的反饋和文化心理特性進行跨文化傳播,四是通過多類媒體融合提升協同平臺的傳播效力,以提升國際傳播藝術和傳播效能,打造對等的國際傳播格局。

〔責任編輯:吳玲〕

[1]習近平:《高舉中國特色社會主義偉大旗幟為全面建設社會主義現代化國家而團結奮斗——在中國共產黨第二十次全國代表大會上的報告》,人民出版社2022年版,第46頁。

[2]中共中央黨史和文獻研究院:《習近平關于網絡強國論述摘編》,中央文獻出版社2021年版,第68頁。

[3]李希光、郭曉科:《主流媒體的國際傳播力及提升路徑》,《重慶社會科學》2012年第8期。

[1]郭光華、王婭姣:《媒體“話語”何以賦“權”——西方話語權研究綜述》,《湖南社會科學》2015年第1期。

[2]張潔、王慶福:《5G時代媒體間協同發展中主流媒體的話語權建構》,《新聞愛好者》2022年第6期。

[3]陳虹、秦靜:《中國特色國際傳播戰略體系建構框架》,《現代傳播(中國傳媒大學學報)》2023年第1期。

[4]袁志堅:《媒體公信力:提高媒體輿論引導能力的前提》,《新聞與傳播研究》2010年第5期。

[5]E. P. Bucy, P. D. Angelo, N. M. Bauer, "Crisis, Credibility, and the Press: A Priming Model of News Evaluation", The International Journal of Press/Politics, 2014(4), pp.453-475.

[6][10]喻國明:《中國大眾媒介的傳播效果與公信力研究:基礎理論、評測方法與實證分析》,經濟科學出版社2009年版,第3頁,第278頁。該專著對國內外評測公信力維度的研究進行了系統的梳理。

[7]C. I. Hovland, I. L. Janis, H. H. Kelley, Communication and Persuasion, New Haven: Yale University Press, 1953, p.56.

[8]M. D. Slater, D. Rouner, "How Message Evaluation and Source Attributes May Influence Credibility Assessment and Belief Change", Journalism & Mass Communication Quarterly, 1996, 73(4), pp.974-991.

[9]P. Meyer, "Defining and Measuring Credibility of Newspapers: Developing and Index", Journalism & Mass Communication Quarterly, 1988, 65, pp.567-574.

[11]C. Gaziano, K. McGrath, "Measuring the Concept of Credibility", Journalism & Mass Communication Quarterly, 1986, 63(3), pp.451-462.

[1]荷蘭心理學家Hofstede(1991)提出了六個文化尺度,用來衡量不同國家的文化差異。

[2]黃小希、史競男、王琦:《守正創新有“融”乃強——黨的十八大以來媒體融合發展成就綜述》,2019年1月26日,http://www.cac.gov.cn/2019-01/26/c_1124047066.htm?from=timeline。

[3]D. Kumar, "Media, War, and Propaganda: Strategies of Information Management during the 2003 Iraq War", Communication& Critical-Cultural Studies, 2006, 3(1), pp.48-69.

[4]張薇:《公共衛生事件背景下國家話語能力的要素分析與提升路徑》,《南京社會科學》2023年第2期。

[1]王輝:《發揮社會應急語言能力在突發公共事件中的作用》,《語言戰略研究》2020年第2期。

[2]J. X. Koh, T. M. Liew, "How Loneliness Is Talked about in Social Media during COVID-19 Pandemic: Text Mining of 4,492 Twitter Feeds", Journal of Psychiatric Research, 2020(11), pp.317-324.

[3]柯惠新、劉績宏:《重大事件輿情監測指標體系與預警分析模型的再探討》,《現代傳播(中國傳媒大學學報)》2011年第12期。

[4]蘭月新:《突發事件網絡衍生輿情監測模型研究》,《現代圖書情報技術》2013年第3期。

[5]Z. Zhang, X. Lin, S. Shan, "Big Data-assisted Urban Governance: An Intelligent Real-time Monitoring and Early Warning System for Public Opinion in Government Hotline", Future Generation Computer Systems, 2023(3), pp.90-104.

[6]F. Westphal, S. Axelsson, C. Neuhaus, A. Polze, "VMI-PL: A Monitoring Language for Virtual Platforms Using Virtual Machine Introspection", Digital Investigation, 2014(4), pp.S85-S94.

[7]該案例內容譯自A. R. Damasio, Descartes Error: Emotion, Reason, and the Human Brain, New York: Harper Collins, 1994, pp.34-39。

[1]G. Lakoff, Whose Freedom? The Battle over Americas Most Important Idea, New York: Farrar, Straus and Giroux, 2006, p.26.

[1]S. Coulson, Semantic Leaps: Frame-shifting and Conceptual Blending in Meaning Construction,Cambridge: Cambridge University Press, 2001, pp.49-69.

[2]Lakoff于2004年在Dont Think of an Elephant! Know Your Values and Frame the Debate這部專著中提出,再架構是指:一方不應當重復或是簡單否認對方的架構,而是應從自己這方的觀點出發,嘗試改變架構或重塑架構(reframing)。重塑架構就是改變人們看待事物或世界的方式,改變對方不當的或有特殊意圖的架構。本研究將重塑架構方式分為兩種:一是在我方原有的架構上遞進升格(不存在改變對方不當意圖的問題,而是強化我方現有的架構效果);二是重新建立新的架構(即改變對方不當的意圖,這里指改變部分外媒的特殊意圖)。

[1]語言使用能夠顯著影響語言傳承國或地區的文化觀念及思維模式。

[2]習近平:《加快推動媒體融合發展構建全媒體傳播格局》,《求是》2019年第6期。

[3]T. Royce, "Intersemiotic Complementarity: A Framework for Multimodal Discourse Analysis", in T. Royce, W. Bowcher, New Directions in the Analysis of Multimodal Discourse, New Jersey & London:Lawrence Erlbaum Associates, 2007, pp.62-110.

[4]K. Burke, "The Rhetorical Situation", in Lee Thayer, Communication: Ethical and Moral Issues, London and New York: Routledge, 2016, pp.263-275. (First published in 1973 by Gordon and Breach, Science Publishers)