『鳳體書』的變法路徑

房容 丁鋼

關鍵詞:鳳體書 時代性 繪畫性

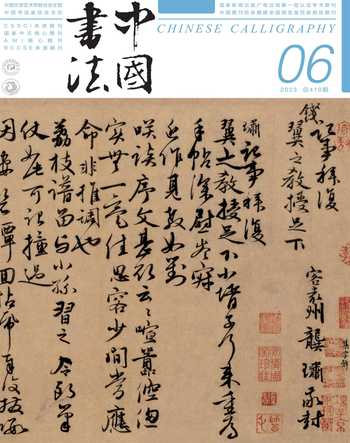

呂鳳子的書法風格經歷了由『平正』到『險絕』復歸『平正』的演變過程,尤以盛年獨創的『鳳體書』最具代表。

『鳳體書』的起源可以追溯至二十世紀二十年代末,此時呂鳳子書法開始出現一些新氣象,『諸體雜糅』的書寫形式與『美術化』的章法、造型探索已較為多見。這一時期,呂鳳子雜體書延續了晚清『雜書』基本特征,以篆隸為主,偶有摻雜其他字體,字形結體在開合方面較為夸張,具有濃郁的『美術化』傾向和『實驗』性,并展現出對『奇拙險絕』書風的早期探索,也奠定了『諸體合一』的變法基調,為呂鳳子盛年革新前重要的『蓄勢期』。進入二十世紀三十年代,呂鳳子書風中『諸體合一』的特征愈發突出,在篆、隸雜糅的基礎上開始更多吸收行、草書筆意,且多用篆隸筆意寫行、草書,作品整體風貌已較為和諧。到二十世紀三十年代中期,已具備篆、隸、行、草夾雜調和『諸體合一』的特征,表明『鳳體書』在藝術風格上已初成。二十世紀四十年代,『鳳體書』發展至『和而不同』階段,到達鼎盛時期。作品中行、草字體大量增加,同時保留了部分篆、隸字形特征,多以行草筆意寫篆、隸,行筆速度顯著加快,注重書寫氣息通暢;在章法與文字造型上強調『隨機』與『險絕』,頗具畫意;呈現出『形斷意連、變化多端』『博古通今』『亦書亦畫』的獨特氣象。『鳳體書』的出現,反映出晚清以來書法藝術『碑帖融合』的發展大勢,更體現出呂鳳子畫家身份對其書風的直接影響。

『融碑納帖』的時風影響

作為李瑞清的『入室弟子』,呂鳳子顯然受到晚清碑派書風影響,在早年取法路徑上就展現了『開放』的氣度,師法不拘泥于一家一派。他主要取法于正統北碑,對金文、小篆、漢隸均有深入學習;同時,他對偏僻字體如甲骨文、秦詔版、漢印也有深入研究,特別是師法詔版結體、章法對『鳳體書』風格的形成有明顯影響。此外,呂鳳子對各家名帖也有積極吸收。趙啟斌在《折沖東西—呂鳳子藝術研究》中總結道:『呂鳳子的書法取法非常寬廣,甲骨文、金文、權量、詔版、漢魏碑版、兩漢竹簡、晉唐寫經等,都成為他臨習的對象,《毛公鼎》《散氏盤》《石鼓文》《石門銘》《石門頌》《張遷碑》《禮器碑》等,他都曾長期臨寫,用功極深。』[1]由此說明,這種積極地吸收形成了他早年『冶眾家為一爐,貫通圓融』的取法路徑。呂鳳子盛年以『金石碑版』鑄基,兼容碑帖之長,諸體雜糅,筆意互通,獨創『鳳體書』的變法路徑,則更為直接地體現了『碑帖融合』『化碑入帖』的書壇時風,對其書風的深遠影響。

『引畫入書』的變法路徑

呂鳳子屬于傳統文人畫家,他高度推崇『書畫同源』的藝術理論,注重書法與繪畫的內在關系。他在晚年著作《中國畫法研究》中,曾專門設立章節,闡述對書法與國畫關系的理解。他運用考據學原理對漢字發展做梳理,認為早在象形文字階段,文字書寫就已具有造型和章法的意識,文字書寫所具有的審美意識先于繪畫出現,對中國畫的造型、構圖產生了很大影響,得出『畫之有法后于書,而又同于書』[2]『中國畫的基本構法是取于書』[3]的觀點。他還進一步指出『書畫同源』的根本在于用筆,分析列舉『為后世宗法的顧、陸、張、吳用筆,就是有時取法于草篆而作氣疾馳,有時取法于楷隸而凝神徐進的』[4],進而得出『書畫用筆正同,工畫者多善于書』[5]的結論,即通過筆法實現『書法』與『繪畫』在氣息上的融通。

在藝術實踐中,呂鳳子不但能夠『以書入畫』,更注重探索『引畫入書』,『鳳體書』獨特風格的形成就與其畫家思維關系密切。呂鳳子一生中大都處于中西方文化強烈碰撞的歷史時期,置身于二十世紀上半葉中國畫大變革的時代洪流中,相較于徐悲鴻、林風眠的大膽變革,呂鳳子的中國畫創作選擇了較為穩健的『改良』之路。他以民族傳統審美為基礎,主動吸收西方美術中的積極因素,成為二十世紀『改良派』國畫家的代表之一。二十世紀三十年代,呂鳳子在繪畫的題材和筆墨技法上都有很大轉變,摒棄了早年工整精細的風格,逸筆高士、羅漢題材繪畫大為增加,其中羅漢題材繪畫尤為精彩。在意境上多借陸放翁、辛稼軒詞境,以含蓄的手法表達對國家危難、生靈涂炭的關切,表現出悲天憫人的家國情懷。二十世紀四十年代,呂鳳子繪畫中的筆墨更為強調『放多收少』,畫面造型古拙,線條遒勁,逸筆草草,格調高古,表現出『得意忘形』的強烈文人審美特征。『鳳體書』正是在這一時期,隨著呂氏畫風的轉變而形成并達到鼎盛。

『鳳體書』在功能上首先是滿足題畫書法的作用,雖然也有純書法形式的作品,但數量較少,現存最多的書法作品是其畫作上的題款。從數量上看,呂鳳子幾乎每幅畫作上都有『鳳體』筆跡的落款、題跋,這已成為其繪畫中獨具特色且不可或缺的重要構成元素。為求與畫面意趣的統一,呂鳳子十分注重書風的『古』『拙』美感。『鳳體書』中囊括了篆、隸、行、草等多種字體,且筆意互通,在不同時期又以不同字體為主體,這在很大程度上是為了與畫面筆墨語言相協調,具有『任筆為體』的意趣。成熟的『鳳體書』以行草為基調,保留了篆隸字形特征,打亂原有書寫筆順習慣,『勢隨字形』以求『自然天成』,因而文字呈現出強烈的圖案化造型之趣。章法布白上則以金文章法為基礎,融入繪畫的構圖意識,追求氣息貫通自然。呂鳳子創作時常主動夸張字形,書寫的隨機性很大,空間較大時常出現一兩字占據一列,空間較小時就換為小字,整體布局對比尤為強烈,同時又通過巧妙運用『疏密求變化,讓就相迎迓』[6]滿足畫面整體構圖需要,使得落款題跋更好地融入畫面構圖中。線條上『鳳體書』與其此階段的畫風有異曲同工之妙,注重線條的情感表達。呂鳳子在《中國畫法研究》中開篇就提及中國書畫的用筆與作者情感的關系,認為『作者在摹寫現實形象時,一定要給予所摹形象以某種意義,要把自己的感情即對于某種意義所產生的某種感情,直接從所摹形象中表達出來,所以在造型活動中,作者的感情就一直和筆力融合在一起活動著,筆所到處,無論是長線、短線,是短到極短的點和由點擴大的塊,都成為感情活動的痕跡』[7]。他力主『純綿裹鐵外柔內剛綿里針的圓線條』[8],并提出『作品以滲透作者意志的力為基礎』[9],即『筆力主情』的觀點,表明呂鳳子對書法語言的理解已經超越文字書寫本身,更趨向于國畫的寫意性特征。文人畫中所注重的寫意精神核心就在于『書畫一體』,即書法的意蘊與繪畫的意圖在畫作中成為情感表達的共同體,其實質就是文字與繪畫在構圖上的完整與筆調的一致。由此可解讀,二十世紀三四十年代,呂鳳子『鳳體書』筆力強悍老辣,線如老藤屈曲,沉雄蒼勁,與其所描繪的高士、羅漢風格相一致;皆是以畫家思維觀察物相,『以意鑄形』,對『唯觀神采,不見字形』的境界追求,對以憤寄慨的頑強抗爭力的表達。

『鳳體書』的成熟,說明畫家筆下的書法往往能『引畫入書』,將繪畫中所注重的造型、構圖、線質等視覺元素運用到書法中,突破以經典碑帖為法度的評價標準,打破中正、沖和、平整的審美束縛,使書風更為靈活多變,具有更好的全局觀,更好地表現書法『慣暢』質感。這種『畫』對『字』的影響,是未經專業繪畫訓練的傳統書家所難以做到的,因此后人亦多將呂鳳子書法納入『畫家字』范疇。應該說呂鳳子二十世紀三四十年代繪畫風格的轉變,是促成『鳳體書』『亦書亦畫』『博古通今』氣象最終形成的關鍵性因素。

『折沖中西』的現代視野

呂鳳子不僅是傳統文人畫家,也是我國首批接受現代高等美術教育的美術家,具有現代美術視野。他早年主要從事西畫創作,一九三二年五月曾在金陵大學學報發表論文《中國畫特有的技術》,文中鮮明指出『中國書無異是一種純粹形的構造畫,中國畫無異是一種最進化的形象書,二者竟成異名同質的東西』[10]。以『構造畫』觀點詮釋傳統書法藝術,在當時極具前瞻性,說明他已經嘗試以現代美術思維解構傳統書法。『鳳體書』的形成,在一定程度上受到『構造畫』等現代美術觀點的影響。成熟的『鳳體書』在遵循書法發展規律和民族審美要素的基礎上,注入現代審美意識,將傳統書法中的線條、墨色、字體、章法進一步純化為視覺元素。通過對純化后的視覺元素進行再組合,在一定程度上掙脫了文字自身的束縛,強化傳統書法的現代形式美感,拉近了傳統書法與現代審美的距離,顯示了現代美術視野對呂鳳子書風的重大影響。

結語

呂鳳子『鳳體書』一方面繼承了碑學正統,延續了自晚清以來『碑帖融合』的主流發展方向,在晚清篆隸雜糅的雜體書基礎上大量融入行草字體,并逐步發展為以行草為主體雜糅篆隸字體,更為強調書寫氣息暢通、自然,代表了晚清以來『雜體』書寫的新高度、『碑帖融合』發展的新方向;另一方面『鳳體書』深受其二十世紀三四十年代繪畫風格影響,在章法、造型、線條等具體視覺元素上,具有很強烈的繪畫氣息,并融入了一定現代美術意識,達到了『書畫融通』『以畫入書』的新境界。

總的來看,呂鳳子的『鳳體書』以『金石鑄基』,但又能跳出碑帖之見『融碑納帖』,『引畫入書』『折沖中西』而自成一家。『鳳體書』在名家云集的民國書壇獨樹一幟,是二十世紀民族藝術『改良』發展較成功的范例,對當代傳統藝術的發展與變革,仍舊具有重要的啟示意義和學術研究價值。