“手機”與“鋤頭”的較量:高素質農民移動學習的觸發機制

潘軍 張運紅 李彪 秦彬彬

摘要:高素質農民是農民中的精英群體,他們在助推鄉村振興過程中扮演著重要角色。隨著信息技術的快速發展和智能手機的普及應用,以“手機”為載體的移動學習成為農民重要的學習方式和途徑。在此背景下,以高素質農民為代表的農民群體該如何突破原來以“鋤頭”為代表的思想觀念束縛并真正參與到基于手機的移動在線學習活動中,成為重要的研究問題。高素質農民移動學習行為的觸發機制是由觸發因素、阻礙因素以及各因素之間的相互作用共同組成的觸發系統。基于扎根理論和調研的多元分析發現:自我啟發、正向激勵、人際溝通、及時反饋等四類積極因素分別是觸發高素質農民移動學習使命感、內驅力、愉悅感、趣味性的源頭,其共同構成移動學習行為觸發的“推動要素陣列”;學習困難多、支付意愿低、學習時間少、經驗主義支配等是觸發高素質農民移動學習產生畏難、抵觸、消極和自負情緒的重要因素,其共同構成移動學習行為觸發的“阻礙要素陣列”。兩大要素陣列所產生的推力和阻力相互作用,共同形成了高素質農民移動學習行為發生的觸發機制。

關鍵詞:高素質農民;移動學習;扎根理論;觸發因素;觸發機制

中圖分類號:G434 ? 文獻標識碼:A ? ?文章編號:1009-5195(2023)02-0023-09 ?doi10.3969/j.issn.1009-5195.2023.02.003

基金項目:國家社會科學基金“十三五”規劃2018年度教育學一般課題“鄉村振興背景下新型職業農民培育云平臺研究”(BKA180233)。

作者簡介:潘軍,博士,教授,華南師范大學職業教育學院(廣東廣州 510631);張運紅,博士,副教授,華南農業大學公共管理學院(廣東廣州 510642);李彪、秦彬彬,碩士研究生,華南農業大學數學與信息學院(廣東廣州 510642)。

一、研究背景

據國家統計局發布的第七次全國人口普查數據和第三次全國農業普查主要數據顯示,我國居住在鄉村的人口有50978萬人①,農業生產經營人員有31422萬人②。長期以來,農民生活在信息相對閉塞的農村,主要與以鋤頭、土地等為代表的生產資料打交道,其生產、生活、學習方式以及思想觀念會逐步形成一定的慣性。但是,隨著信息社會的到來以及智能手機的逐步普及,農民獲取信息的方式乃至生活方式都發生了巨大變化。“手機在線模式”作為時代產物推動了移動學習的迭代,也迎合了社會發展潮流。移動學習的普及也觸及到廣大的農民群體,針對農民移動學習的軟件也越來越多。農民群體雖然龐大,但能夠參與到移動學習中的主要還是高素質農民。高素質農民的移動學習并不是簡單地放下鋤頭拿起手機,而是要看其是否愿意開啟“手機在線模式”并實際參與到移動學習行動中來。根據斯坦福大學心理學家布萊恩·杰弗里·福格(Brian Jeffrey Fogg)教授提出的Fogg行為模型,行為(Behavior)產生的要素分為動機(Motivation)、能力(Ability)和觸發機制(Triggers),三者缺一不可且可以用一個簡化等式B=MAT來表示(Fogg,2009)。其中,動機是行為產生的內在意愿和動力,能力是產生行為的外在表現和形式,缺少動機(或動機不高)和能力不足都很難導致行為的發生;即使具有良好的動機和能力,但如果缺乏觸發機制,行為也不一定能發生。有學者運用Fogg 行為模型研究網購行為和在線學習行為時,將 “引爆點”“ 火花”“ 提醒信號”等解釋為行為觸發。但實際上觸發機制更為復雜,它不僅包括影響行為發生的要素,還包括要素如何形成以及要素之間相互作用的關系等。目前關于農民移動學習的研究越來越多,主要聚焦于移動學習的行為特征和意愿、如何通過數據挖掘建立移動學習行為模型、如何提升移動學習效率等方面,但是卻鮮見農民移動學習行為觸發機制的研究。因此,本文將通過實證路徑來重點探討高素質農民移動學習行為的觸發機制,具體做法為:首先通過扎根理論來分析和歸納觸發高素質農民移動學習行為的影響因素,其次運用相關分析、回歸分析、聚類分析等多種方法來分析各要素之間的關系并構建出高素質農民移動學習的觸發機制。

二、研究方法、對象與數據來源

1.研究方法

扎根理論(Grounded Theory)最早由美國學者巴尼·格拉塞(Barney G. Glaser)等人在1967年提出(Glaser et al.,1967)。早期的扎根理論屬于經典的扎根理論學派,其與后來發展起來的建構型扎根理論學派和程序化扎根理論學派共同構成了扎根理論體系。這三個學派雖然對扎根理論的認識存在分歧,但卻遵循“理論源于實踐、實踐檢驗理論”的共同原則(賈旭東等,2016)。由于高素質農民的移動學習行為相對復雜,而且影響其移動學習行為的因素繁多,因此本研究將運用扎根理論“從資料中發現、發展和檢驗理論的研究路徑”(陳向明,2015),通過現場考察、訪談并結合調查問卷等多種形式獲取高素質農民關于移動學習的觀點、理解、感受等第一手資料,并從眾多的原始資料中進行經驗概括和理論梳理,最終形成一個既源于實踐又高于實踐的可解釋性理論框架。

2.研究對象與數據來源

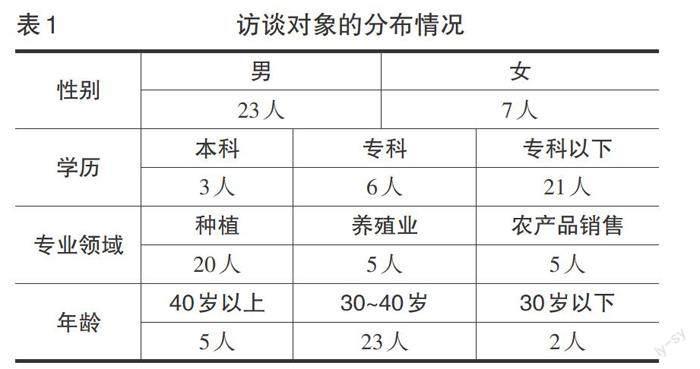

高素質農民是繼職業農民、新型職業農民之后的又一新稱謂,他們所具有的知識水平和能力高于一般的農民,是農民中的精英,更愿意接受新事物和新思想。研究這部分農民群體的移動學習行為觸發機制有助于帶動更多農民參與到移動學習中來,并為其能力提升、養成健康的生活方式、過上更滿意的幸福生活提供裨益。鑒于我國自2018年以來在全國范圍內啟動了農業職業經理人培訓,而且參加培訓的農民均為各地農業管理部門推薦的高素質農民,因此本研究選擇參加過農業職業經理人培訓的學員為對象。考慮到研究對象的全面性和異質性,我們針對不同專業領域、性別、學歷、年齡選取了30位高素質農民作為訪談對象,在其參加農業職業經理人培訓期間對他們進行了深度訪談,并在培訓結束后對其所經營的農業企業(或家庭農場、農民專業合作社)進行了實地考察。訪談對象的基本情況如表1。

訪談提綱包括12個問題,其中4個為開放性問題,主要圍繞“為什么選擇移動學習”“如何開展移動學習”“移動學習有哪些困難”“移動學習的意愿如何”展開,訪談中鼓勵和引導高素質農民自由發表觀點和意見。

問卷調查采用線下與線上相結合的方式進行,通過農業職業經理人培訓現場和高素質農民微信群進行問卷調查。調查對象來自廣東、湖南、廣西、貴州等省份。兩批次共發放和回收問卷457份,均為有效問卷。

三、三級編碼及分析過程

1.開放編碼及分析

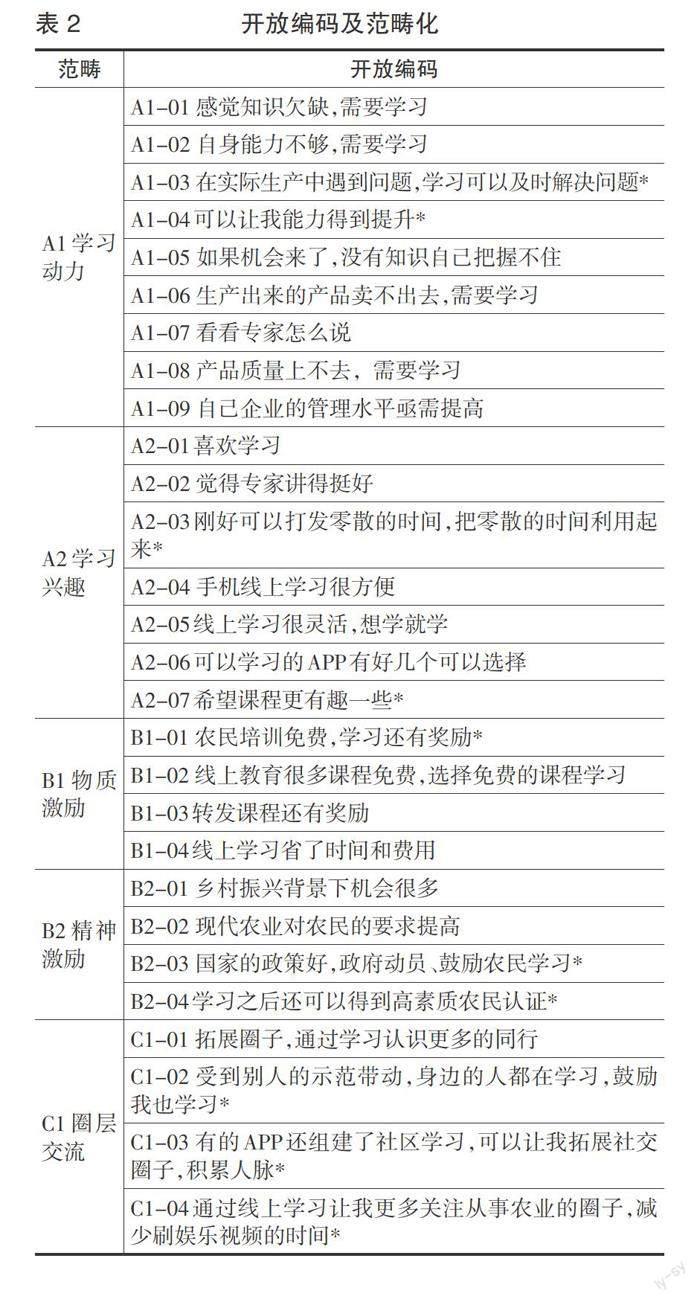

針對訪談結果,將初步整理后的215條原始記錄進行開放編碼,經過初步篩選和提取,形成58個開放編碼,并基于研究經驗和判斷,將58個開放編碼分別歸入A、B、C、D、E 5個系列之中。

在標記為A系列的開放編碼中,將高素質農民的農業生產需要、企業經營需要、個人能力需要、個人知識結構需要等因素歸入范疇A1,視為學習動力;將學習軟件的多樣性、學習課程的趣味性、學習過程的便利性等因素歸入范疇A2,視為學習興趣。

在標記為B系列的開放編碼中,將國家的利好政策、科技發展的紅利等因素歸入范疇B1,視為物質激勵;將學習機會、政府鼓勵和個人榮譽等因素歸入范疇B2,視為精神激勵。

在標記為C系列的開放編碼中,將拓展圈子、積累人脈等因素歸入范疇C1,視為圈層交流;將微信學習交流、社群知識分享等因素歸入范疇C2,視為知識交流。

在標記為D系列的開放編碼中,將問有所答、學習有指導等因素歸入范疇D1,視為學習活動反饋;將人與手機溝通的便利、快速等因素歸入范疇D2,視為人機交互反饋。

在標記為E系列的開放編碼中,將農民文化水平低、學習主動性差、缺乏指導、農村地區網速不穩定等因素歸入范疇E1,視為學習困難多;將學習課程費用高和無支付習慣等因素歸入范疇E2,視為支付意愿低;將生產任務繁重、家庭事務瑣碎、娛樂時間沖突等因素歸入范疇E3,視為學習時間少;將課程內容不切實際、不符合個人經驗等因素歸入范疇E4,視為經驗主義支配。

根據上述設計,最終形成12個范疇,分別為學習動力、學習興趣、物質激勵、精神激勵、圈層交流、知識交流、學習活動反饋、人機交互反饋、學習困難多、支付意愿低、學習時間少、經驗主義支配。具體見表2。

2.主軸編碼及分析

(1)主軸編碼

主軸編碼是對開放編碼形成的范疇進行歸類分析,目的是以新的方式對范疇重新排列,以探究范疇之間的相互聯系(Kim et al.,2016)。經過對上述12個范疇進一步的分析和提煉,最終歸納為5個主軸編碼,即自我啟發類、正向激勵類、人際溝通類、及時反饋類、學習阻礙類,分別用A、B、C、D、E表示,具體見表3。

自我啟發類。對于高素質農民而言,移動學習不僅是改變自己、改變企業的重要路徑,也是從社會底層向上奮進、從社會邊緣向內聚攏的重要方式。其帶給高素質農民的不只是新鮮感,還有振興鄉村的使命感,這種使命感是高素質農民學習動力和學習興趣的重要源泉。同時,學習動力和學習興趣之間是相互積極影響的,它們共同組成觸發高素質農民移動學習的自我啟發類要素。

正向激勵類。盡管高素質農民相較于一般農民更容易接受新鮮事物,但是其仍有保守的一面。為了提升高素質農民移動學習的內在驅動力,鄉村振興戰略實施以來,各級政府不斷加大對高素質農民移動學習的激勵,而且其激勵方式更加多樣、激勵程度不斷增強。物質激勵和精神激勵均屬于高素質農民移動學習正向激勵類要素,是高素質農民移動學習內驅力的重要源泉。

人際溝通類。高素質農民的圈層交流和知識交流既有人際溝通的共性,也有其個性。個性主要表現在兩個方面:一是線上交流的內容多為自己從事的專業,如從事水果種植的高素質農民主要交流水果如何種植和銷售的內容;二是線上交流的對象更多是自己同專業領域的人,如從事養殖的高素質農民更希望加入養殖方面的朋友圈和學習圈。這種特定范圍的圈層交流和知識交流有利于高素質農民在相互學習和交流中產生更多的愉悅感,從而不斷增強其學習興趣。

及時反饋類。在移動學習活動中,高素質農民的提問和老師的及時解答,以及人與手機的快速交互都是及時反饋的表現。及時反饋有利于高素質農民在移動學習過程中不斷增強其學習興趣,進而影響其學習行為。

學習阻礙類。對于大多數移動學習者而言,學習困難多、支付意愿低、學習時間少、經驗主義支配等因素都可能存在,但是高素質農民的這些學習阻礙因素明顯又帶有農業的行業性和特殊性,如文化水平相對較低、農村地區網絡不穩定、大量的農業生產任務等。這些阻礙因素構成了高素質農民移動學習過程中各種負面情緒的源頭,其中,學習困難多容易導致畏難情緒,支付意愿低容易產生抵觸情緒,學習時間少容易產生消極情緒,經驗主義支配容易產生自負情緒。

(2)主軸編碼分析與驗證

為進一步分析和驗證主軸編碼的結果,我們將圍繞“為什么選擇移動學習” “學習困難有哪些”“支付意愿高低”“學習時間分布”等問題,面向457位高素質農民進行問卷調查。由于在針對“為什么選擇移動學習”訪談文本的開放編碼中,共有12個項目的編碼頻率超過7次(見表2中加“*”的編碼項),故我們將其視為觸發移動學習的積極因素,并將其改編為12個選項。編制好的問卷分線上和線下兩批次發放,發放和回收的457份問卷均為有效問卷。

①觸發移動學習積極因素的信度分析

信度分析主要用于評價問卷這種測量工具的穩定性或可靠性,即用問卷對同一事物進行重復測量時,所得結果的一致性程度。本研究利用克隆巴赫信度系數來做內在一致性檢驗,針對題項“為什么選擇移動學習”進行信度分析的具體結果見表4。

從表4可知,該題項的信度系數值為0.928,表明該問卷題項具有較高的信度。由于各題項的CITC值(即校正項總計相關性,其用指定項與余下各項和之間的Pearson相關系數來表示,反映了該項與余下各項之間的相關程度)均大于0.4,說明各題項之間具有良好的相關關系。綜上,針對高素質農民“為什么選擇移動學習”的問卷題項均具有較高的信度,可用于進一步分析。

②觸發移動學習積極因素的聚類分析

聚類分析是根據描述對象及其相互關系的信息對其進行分組的過程。當組內相似性越大、組間差距越大時,表明其聚類效果越好。根據聚類分布表(見表5)可以將12個因素歸納為自我啟發類、正向激勵類、人際溝通類、及時反饋類4個類別。這一聚類結果與上述主軸編碼的結果基本保持一致,表明本研究所歸納和論證的觸發高素質農民開展移動學習的積極因素較為合理,可以作為實踐干預的可靠支持。

③阻礙觸發移動學習的消極因素分析

有關阻礙高素質農民開展移動學習的消極因素的調查數據顯示:

在高素質農民移動學習面臨的困難方面,他們面臨的最主要的3項困難依次是缺乏老師的指導、不知道如何獲取移動學習的渠道、不知道哪些是正確的學習信息。

在高素質農民移動學習支付意愿方面,58.70%的農民在學習上的支出占其生活開支的比例低于5%,其中有16.38%的農民沒有學習上的開支;而愿意為學習課程付費且學習支出占生活開支比例為5%~10%的達到29.35%。針對 高素質農民為移動學習課程付費意愿的調查顯示:11.27%的人不愿意付費,36.86%的人愿意支付費用,51.88%的人持中間態度。我們進一步使用列聯表(Contingency Table,它是由兩個以上的變量進行交叉分類的頻數分布表)(賈俊平等,2009)對支付意愿和支出比例的關系進行了分析。由表6可知,該模型可以根據高素質農民的支出比例來估算其愿意支付的概率。回歸模型系數為負數說明其為移動學習支付的意愿和支出比例呈負相關。即自變量每增加一個單位,其邏輯值就減少0.32,即支出比例每提高一個等級,支付意愿就會下降0.32。

在高素質農民移動學習時間方面,本研究從學歷、農業細分領域、職業細分類別三個維度進行了分析。數據結果表明,高素質農民每天進行移動學習的平均時長為0.5小時,最長的為每天0.6小時,最短的是每天0.33小時,而且學習時間不集中,呈現出碎片化的特點。從高素質農民移動學習的頻率來看,只有23.27%的人能夠完成每周至少一次的學習,而64.63%的人其學習時間并不固定。另外,在愿意學習的農民當中,有78.05%的人學習時間集中在晚上和深夜。總之,高素質農民大都習慣把時間投入到他們能夠看得到結果的事物上,如花在勞動、娛樂、家務等方面的時間占比較高,而用在學習上的時間占比卻很低,而且用于學習的時間還很難得到保障。

因地理位置、氣候條件等環境要素的差異,固然存在農業生產細節迥異的現象,因而經驗主義必然會影響農民的實際生產。在對30家農場的現場考察中發現,當高素質農民從事某一農業細分領域達到3年以上時,他們對自己的經驗相當信賴且充滿信心,尤其是那些帶動當地農民致富的農場主或企業負責人,他們儼然表現出一副農業導師的模樣。

四、選擇編碼與模型構建

1.選擇編碼

通過逐級編碼和范疇化,再根據農民移動學習發生的邏輯關系脈絡,本研究進一步將5個主軸編碼歸納為兩大核心范疇,即由自我啟發類、正向激勵類、人際溝通類、及時反饋類因素組成的“推動要素陣列”,以及與學習阻礙類因素對應的“阻礙要素陣列”。“推動要素陣列”和“阻礙要素陣列”究竟如何相互作用于高素質農民移動學習行為,需要進一步分析兩類要素影響農民移動學習觸發的路徑。

在“推動要素陣列”中,自我啟發類因素、正向激勵類因素、人際溝通類因素和及時反饋類因素會分別影響學習者的使命感、內驅力、愉悅感和趣味性。第一,自我啟發類要素中的學習興趣和學習動力是高素質農民移動學習使命感的源頭。學習使命感是高素質農民移動學習所特有的屬性,與其他的學習者不同,很多回鄉創業的高素質農民抱著振興鄉村、振興家鄉的使命和情懷投身農業,其不斷學習的目的就是要實現這個使命。第二,近年來國家對農民教育高度重視,高素質農民移動學習基本免費,甚至在學習過程中還可獲得精神激勵和物質獎勵。因此,物質獎勵和精神激勵必然有利于增強高素質農民移動學習的內在驅動力。第三,來自農民特定群體的圈層交流和知識交流等人際溝通類因素有利于提升學習者的愉悅感。第四,源自移動學習活動反饋和人機交互反饋等及時反饋類因素也有利于提升高素質農民移動學習的趣味性。總之,使命感、內驅力、愉悅感和趣味性是“手機模式”下學習者移動學習行為的觸發要素,這些因素交融在一起,構成一個“觸發器”,其在不同時間和不同場域下共同發揮觸發高素質農民移動學習行為的作用。

在“阻礙要素陣列”中,學習困難多、支付意愿低、學習時間少和經驗主義支配等4類因素分別會引發學習者的畏難情緒、抵觸情緒、消極情緒和自負情緒。這些情緒在高素質農民移動學習過程中的出現與移動學習作為一種新事物以及農民對移動學習的不了解或了解不足有關。這就像農民長期使用鋤頭等傳統工具,當出現現代化機械并要取代傳統生產工具時,他們在思想和行動上就會產生抵觸情緒,這種抵觸情緒可以理解為“鋤頭思維”的慣性。“鋤頭思維”代表了一種傳統狹隘主義思想支配下的學習局限性,極大地制約了農民在學習模式上由傳統到現代的轉型,這也為高素質農民移動學習帶來畏難情緒、抵觸情緒、消極情緒和自負情緒等。因此可以認為,多種情緒匯集而成的情緒庫成為了高素質農民移動學習行為觸發的主要阻礙。

2.模型構建

“推動要素陣列”的推動力和“阻礙要素陣列”的阻礙力共同構成一種動態較量模型。在這個較量模型中,較量的一方是:“手機模式”下“推動要素陣列”形成的“觸發器”,“觸發器”是高素質農民移動學習正向推動力的集合;而較量的另一方則是:“鋤頭思維”作用下“阻礙要素陣列”形成的“情緒庫”,“情緒庫”是高素質農民移動學習阻力的集合。較量雙方共同作用于高素質農民移動學習行為,其移動學習行為觸發機制具體如圖1所示。

五、結論與建議

高素質農民移動學習觸發與行為表現見圖2。當觸發的推力大于阻力時,觸發機制被啟動,高素質農民移動學習行為容易發生;當觸發的推力等于阻力時,觸發處于靜默之勢,高素質農民移動學習行為可能處于猶豫不決的狀態;當觸發的推力小于阻力時,觸發機制受阻,高素質農民移動學習行為將難以發生。因此,為了促使高素質農民移動學習行為發生,就需要增加觸發推力,減少觸發阻力。

1.優化觸發動力機制,增加觸發正向推動力

第一,用“手機思維”不斷超越“鋤頭慣性”。潮流反映了事物運動的必然趨勢,具有可行性和未來性(袁振國,2020),“手機思維”就是這個時代的潮流。截至2022年6月,我國網民規模為10.51億,互聯網普及率達74.4%,農村地區互聯網普及率達58.8%;網民使用手機上網的比例達99.6%③。可以推測,當前高素質農民對智能手機的依賴性越來越強,他們將更多的時間花在“手機在線模式”中,手機在線閱讀、學習、觀影等已走進高素質農民的日常生活中。高素質農民有了更多的機會觸網,手機也從簡單的通訊工具變成了新的生產工具。因此,將農業知識更好地融入到手機在線模式中,有助于為高素質農民移動學習帶來更多的便利性。

第二,用“知識體系化”逐步取代“草根式學習”。媒介技術變革也是社會交流“基礎設施”的變革,它同時改變了教育需求和教育供給兩個方面(郭文革,2020)。根據農業、農村的實際和農民的需要,農民移動學習的知識體系在不斷重構與創新,而不再是單一的課堂和田間培訓模式。因此,在教育供給方面,高素質農民移動學習的知識體系應緊密聯系農業發展的實際需求,著眼于應用,實現所學即所用,以真正吸引學習者向學。根據建構主義學習理論的觀點,高素質農民移動學習的知識體系還應充分考慮他們以往的經驗,建構起特定的環境以實施情境式的學習活動,如通過不斷創新移動學習的內容和形式,增強其藝術性和感染力,以持續激發他們的移動學習興趣。另外,鑒于當前我國農村教育的“離農”傾向依然突出,表現為農村學生在情感上對農村的疏遠和陌生,以及鄉村文化和農業知識的缺失(張曉山,2018),面向農民的知識體系還需要適當植入“愛農情懷”,逐步形成濃厚的“寓教于農”氛圍,不斷增強他們對農村的熱愛。

第三,創新移動學習模式。聯通主義學習理論的核心代表人物斯蒂芬·唐斯(Stephen Downes)曾指出:“教學就是模仿和演示,學習就是實踐和反思。學習是一個多面性過程,包括認知、社會和情感三個維度。知識也有多面性,包括陳述性、程序性和學術性三個維度。”(Downes,2012)移動學習模式下,農民學習主要是為了解決他們在生產實踐中遇到的問題,其學習行為既有來自外在生產實踐的動力助推,也受內在的積極性和主動性驅動,體現為一種他律和自律的共同作用機制。因此,傳統教學模式必須進行重構才能適應高素質農民移動學習的需求。同樣,移動學習中的教師應不再充當課程的主宰者,而是學生學習的領路人(張運紅等,2016),高素質農民應從自身的興趣和需求出發,通過在網絡上檢索和訪問課程相關資源和信息,進行積極的自我建構與訓練(楊紅旻,2014);或者通過參與課堂的形式,將課堂理論知識與課外實踐相結合,實現學以致用和邊學邊用。此外,還應該充分利用5G、可視化技術、VR/AR、人機交互等技術優勢不斷提升移動學習內容的傳輸效率和逼真效果,持續激發高素質農民的學習興趣,從而觸發其持續的學習行為。

為了更好地優化高素質農民移動學習觸發的內生動力機制,還可以從兩個方面著手:一是增加社會影響的驅使力。要想讓高素質農民持續進行移動學習,僅有趣味性和愉悅感還不夠,還需要使命感和內驅力的助推。使命感和內驅力是觸發高素質農民持續學習的內生動力,其來自于社會影響。社會影響是個體在公眾環境使用某項移動服務時,通過觀察周圍環境中其他人的行為,受到他人行為影響而作出行為的判斷(Nysveen et al.,2005)。為此,既可以通過將獲得政府部門的獎勵和移動學習成績納入農民資質認證等途徑,強化權威部門對高素質農民移動學習的認可;也可通過同行的相互影響和社交等途徑,讓更多農民融入到線上學習社區。二是增加教育需求的驅動力。教育需求是高素質農民移動學習的重要動力之一,但是城鄉二元體制對公共教育資源分配的不均使得農民的教育需求長期被“擱置”。數字鄉村時代的到來為農村和農民提供了新的發展契機,使得農民的教育需求得以釋放并被“激活”。因此,建立起與現代農業發展要求相一致的知識結構,進一步提升農民在現代化建設進程中的話語權和存在感,也成為高素質農民移動學習的重要內在驅動力。

2.消解阻力源頭,減少觸發阻力

第一,突破時空限制,提供低成本學習。移動學習以網絡為媒介,在內容輸出端和學習端之間創新性地實現了無縫銜接。教師通過網絡可以將教學延伸至田間地頭,并與田間地頭的高素質農民進行知識交流。高素質農民也可以不受農忙時間限制,根據農忙情況自行安排學習時間和學習進度。同時,相對于線下教育,移動學習的傳播媒介更多,覆蓋范圍更廣,教學成本也相對較低,可真正實現低成本學習。可見,新的教育技術能使更多個體以最小代價學習到最高水平的技能和知識(拉斐爾·萊夫,2012)。在移動學習中,學習成本可以分為實際成本和感知成本,實際成本是客觀存在的,感知成本是用戶在使用產品或接受服務時感知到的需要付出的費用、時間和精力等(徐向東等,2019)。隨著信息技術的不斷發展,移動學習可以進一步放大教育資源的輻射范圍,降低邊際成本,實現較低成本的大規模教學。為了進一步降低高素質農民移動學習的實際成本,可通過課程資源的集約化建設來提升資源利用的效率。另外,也可通過學習補貼、折扣、獎勵等多種手段激勵高素質農民養成移動學習的習慣,降低高素質農民移動學習的感知成本。

第二,化整為零,開展碎片化學習。如何讓高素質農民在移動學習過程中體驗到學習的樂趣,而不是在無意義地耗費時間和精力,這就需要創新課程的生成模式。可以將用于移動學習的課程設計為生動有趣的精短視頻,將學習軟件設置為“傻瓜式”操作模式,從而讓高素質農民能夠快速觸達到想學的知識。碎片化是網絡時代的典型學習特征。如何將學習內容和學習時間化整為零,利用碎片化的時間進行碎片化的學習,也是影響高素質農民持續移動學習的重要因素。可以篩選與農民生活和生產實踐密切相關的優質的短視頻資源,吸引高素質農民充分利用碎片化時間進行學習。當他們從移動學習中獲得滿意的學習效果時,也會進一步認同移動學習的方式,強化移動學習的意愿,從而轉變為主動積極的移動學習。

第三,優化環境,克服學習困難。為了更好地幫助高素質農民克服學習困難,提升移動學習的質量,還需要為他們提供穩定的外部環境。外部環境包括硬件環境和政策環境。在硬件環境方面,應繼續擴大農村地區移動通信網絡帶寬及其覆蓋范圍,確保網絡暢通且快速。在政策環境方面,應加大對高素質農民移動學習的政策支持和財政補貼力度,積極創造條件鼓勵并吸引社會資本參與到高素質農民移動學習平臺的建設和市場運營中。同時應推進農民職業化和專業化發展進程,完善農民職業技術資格制度,使高素質農民移動學習成為獲取相關職業資格證書的必備條件。

注釋:

① 數據來源于《第七次全國人口普查公報(第七號)——城鄉人口和流動人口情況》,網址為http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjgb/rkpcgb/qgrkpcgb/202106/t20210628_1818826.html。

② 數據來源于《第三次全國農業普查主要數據公報(第一號)》,網址為http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjgb/nypcgb/qgnypcgb/201712/t20171214_1562740.html。

③ 數據來源于第50次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》,網址為http://www.gov.cn/xinwen/2022-09/01/content_5707695.htm。

參考文獻:

[1][美]拉斐爾·萊夫(2012).高等教育即將投身一場偉大的實驗——麻省理工學院新任校長就職演講[J].趙可,王進展.清華大學教育研究,33(6):1-5.

[2]陳向明(2015).扎根理論在中國教育研究中的運用探索[J].北京大學教育評論,13(1):2-15.

[3]郭文革(2020).在線教育研究的真問題究竟是什么——“蘇格拉底陷阱”及其超越[J].教育研究,41(9):146-154.

[4]賈俊平,何曉群,金勇(2009).統計學(第四版)[M].北京:中國人民大學出版社:246.

[5]賈旭東,衡量(2016).基于“扎根精神”的中國本土管理理論構建范式初探[J].管理學報,13(3):336-346.

[6]徐向東,何丹丹(2019).圖書館移動服務使用意愿影響因素實證研究——基于信息安全感知和移動性等變量的技術接受模型[J].圖書館,(2):79-85.

[7]楊紅旻(2014).MOOCs對大學教育思想的繼承、超越與變革[J].教育發展研究,34(7):8-13.

[8]袁振國(2020).教育規律與教育規律研究[J].華東師范大學學報(教育科學版),38(9):1-15.

[9]張曉山(2018).新型職業農民教育培養重大問題研究[M].北京:高等教育出版社:57.

[10]張運紅,黃大乾,朱蕾(2016).價值與反思:MOOCs在高等教育發展中的運用透析[J].現代教育管理,(11):71-75.

[11]Downes, S. (2012). Connectivism and Connective Knowedge: Essays on Meaning and Learning Networks[EB/OL]. [2022-08-20]. http://www.downes.ca/files/books/connective_knowledge-19May2012.pdf.

[12]Fogg, B. J. (2009). A Behavior Model for Persuasive Design[C]// Proceedings of the 4th International Conference on Persuasive Technology. New York:1-7.

[13]Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967). The Discovery of Grounded Theory:Strategies for Qualitative Research[M]. Chicago: Aldine de Gruyter:18.

[14]Kim, S. Y., Graham, S. S., & Ahn, S. et al. (2016). Correcting Biased Cohens Kappa in NVivo[J]. Communication Methods and Measures, 10(4):217-232.

[15]Nysveen, H., Pedersen, P. E., & Thorbjornsen, H. et al. (2005). Mobilizing the Brand the Effects of Mobile Services on Brand ?Relationships and Main Channel Use[J]. Journal of Service Research, 7(3):257-276.

收稿日期 2022-09-19責任編輯 劉選

The Contest Between “Mobile Phone” and “Hoe”:

The Trigger Mechanism of Mobile Learning for High-Quality Farmers

PAN Jun, ZHANG Yunhong, LI Biao, QIN Binbin

Abstract: High-quality farmers are the elite group of farmers, and they play an important role in boosting the rural revitalization. With the rapid development of information technology and the popularization of smart phones, mobile learning based on “mobile phones” has become an important way and approach for farmers to learn. In this context, how farmers represented by high-quality farmers should break through the ideological shackles represented by “hoe” to truly participate in online learning activities based on mobile phones has become an important research issue. The trigger mechanism of mobile learning behavior of high-quality farmers is a trigger system composed of trigger factors, obstacle factors and the interaction among all factors. The multivariate analysis based on Grounded Theory and research shows that self-inspiration, positive motivation, interpersonal communication and timely feedback are respectively the sources that trigger high-quality farmers sense of mission, motivation, pleasure and interest in mobile learning, which together constitute the “driving factor array” of mobile learning behavior. Meanwhile, many learning difficulties, low willingness to pay, less learning time and domination of empiricism are important factors that trigger the fear of difficulties, resistance, negativity and conceit of high-quality farmers in mobile learning, which together constitute the “obstacle element array” . The interaction of thrust and resistance generated by the two arrays together reveals the mechanism of mobile learning behavior of high-quality farmers.

Keywords: High-Quality Farmers; Mobile Learning; Grounded Theory; Trigger Factors; Trigger Mechanism