國際聯通主義學習實踐的圖譜、特征與展望

王志軍 虞天蕓

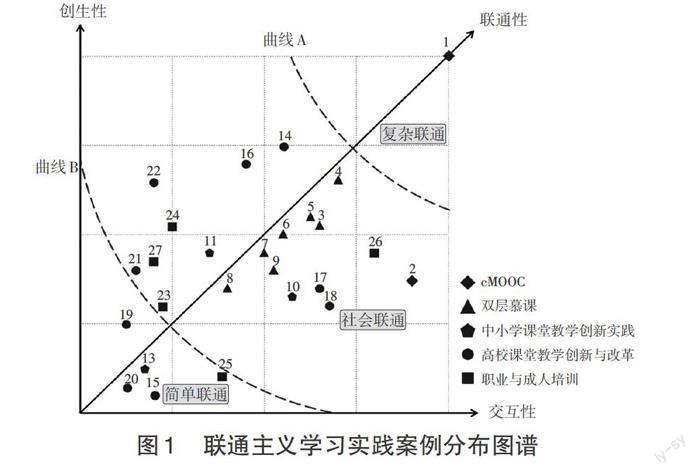

摘要:聯通主義學習理論作為面向數字化學習時代解釋學習復雜性的重要理論,經過10多年的發展已建構起相對完善的理論體系。如何將聯通主義的理念落地于教育教學實踐是研究者和實踐者一直在探尋的問題。通過對所獲得的69個相關實踐案例的深入分析發現:當前聯通主義學習呈現cMOOC、雙層慕課、中小學課堂教學創新實踐、高校課堂教學創新與改革、職業與成人培訓,以及相關平臺與工具的開發等實踐形態。從交互性、創生性和聯通性等維度可建構出這些實踐案例的分布圖譜。同時,實踐案例還體現出5個方面的特征:一是當前實踐以探索性研究為主,社會聯通層面的實踐在逐步涌現;二是對理論認識的深度和實踐場景及對象的不同,共同決定了實踐的層級差異;三是開放性、多樣性、自主性構成了該類實踐的基礎性特征,交互性和創生性成為衡量聯通性的關鍵指標;四是實踐者都具備網絡化思維,并強調服務于實踐的個人或集體學習網絡建構;五是實踐都注重與現實世界之間的互動與連接。未來聯通主義學習研究與實踐應更加關注復雜聯通類cMOOC,既要深入推進交互和認知參與的深度研究,也要突破學習視角的聯通,鼓勵跨界互動,進而實現教學和組織生態層面的聯通。

關鍵詞:聯通主義;學習理論;實踐案例;cMOOC;聯通層級

中圖分類號:G434 ? 文獻標識碼:A ? ?文章編號:1009-5195(2023)02-0073-12 ?doi10.3969/j.issn.1009-5195.2023.02.009

基金項目:國家社會科學基金“十三五”規劃2020年度教育學一般課題“聯通主義學習中群體協同知識創新研究”(BCA200092)。

作者簡介:王志軍,博士,教授,碩士生導師,江南大學江蘇“互聯網+教育”研究基地(江蘇無錫 ? 214122);虞天蕓,碩士研究生,江南大學江蘇“互聯網+教育”研究基地(江蘇無錫 214122)。

作為數字時代的學習理論,聯通主義自2005年一經提出就受到國際社會的普遍關注,至今已經建構起了相對完善的理論體系(王志軍等,2014)。實踐是檢驗真理的唯一標準。作為一個發展中的理論,其基本主張得到了研究者與實踐者的廣泛接受與認可。同時,聯通主義學習理論作為一個因知識的快速變革和發展而提出的區別于傳統以心理學實驗為基礎的全新學習理論,如何將其理念落地于教育教學實踐是研究者和實踐者一直在探尋的問題。聯通主義學習理論經過10多年的發展,國際社會都開展了哪些具體實踐,這些實踐具有哪些特征?對這一問題的探究不僅可以深化對聯通主義學習理論的認識,也能通過對實踐圖景的綜合把握,為更廣泛和深入的實踐發展指明方向。

一、案例收集與分布圖譜構建

聯通主義學習理論作為一個前沿的、發展中的理論,其實踐相對比較小眾。本研究基于團隊在該領域10余年的研究積累與實踐經驗,將基于專業期刊數據庫的文獻調研和基于網絡的案例追蹤深度結合,以此來全面開展案例搜集。首先,研究以“聯通主義”“關聯主義”“cMOOC”“Connectivism”等為關鍵詞,在CNKI和Google Scholar中進行檢索。由于聯通主義學習理論最早的論文發表于2005年,因此文獻檢索時間鎖定為2005年1月1日至2022年8月10日。按“相關度”排序后進行初篩,獲得高相關文獻684篇,其中有97篇文獻涉及了62個不同的具體實踐案例,進一步審查后又排除案例17個,從而得到樣本案例45個。其次,通過基于網絡的追蹤進一步收集到新的案例8個。同時,結合前期的積累以及相關研究中提供的cMOOC列表,再次采用基于網絡的調研和確認,又獲得新增案例16個。上述收集過程中,所排除的案例主要為雖然提到了聯通主義,但是實踐中并沒有真正體現聯通主義的網絡建構思想。此外,知乎、得到等社群化學習社區實踐雖然體現了聯通主義學習理論的相關思想,但因其設計與運營并非以聯通主義學習理論為直接指導,因此這類實踐也未納入其中。研究最終獲得用于分析的案例69個。

根據案例的表現形式和實踐場景,可將69個案例分為以下幾種類別:(1)基于聯通主義學習理論的cMOOC,共有36門,其中包括30門復雜聯通類cMOOC和6門社會聯通類cMOOC;(2)雙層慕課7門;(3)中小學課堂教學創新實踐項目4個;(4)高校課堂教學創新與改革項目9個;(5)職業與成人培訓項目5個;(6)平臺與工具設計項目8個。案例的實施主體涉及加拿大、美國、德國、巴西、芬蘭、中國、英國、西班牙等19個國家的組織、高校和企業。具體信息如表1所示。

聯通主義學習理論強調學習即連接的建立和網絡的形成(Siemens,2005)。知識創生是連接形成的前提與基礎,交互是連接和網絡形成的關鍵(王志軍等,2014)。聯通主義學習是在操作交互、尋徑交互、意會交互、創生交互四類交互作用下螺旋式的知識創新和網絡擴展與優化的過程(王志軍等,2015)。基于交互和知識創生在聯通主義學習中的核心地位,本研究以交互性和創生性作為分析維度,對上述案例的聯通性水平進行分析。其中,交互性的參考標準為實踐對社會交互媒體技術工具的整合程度,以及對社會交互的重視程度兩個方面。創生性主要體現在實踐對學習者創造性成果輸出的重視程度,包括基于已有資源的重混式創新與原創式創新生成兩種。交互性和創生性共同作用的結果,即學習者(包括群體)實現持續網絡擴展與優化和知識創生的過程,在此用聯通性加以表述。

調查發現,由于實踐者的認識不同,實踐中以聯通主義學習理論為指導的在線開放課程(簡稱cMOOC)可分為復雜聯通類cMOOC和社會聯通類cMOOC兩類。其中,復雜聯通類cMOOC中的“c”指“connectivist”,這類課程以聯通主義學習理論為理論指導,旨在通過建構網絡開展深度聯通以解決復雜問題;社會聯通類cMOOC中的“c”指“community”,強調MOOC與學習社區的結合。復雜聯通類cMOOC作為該理論創始人主導的實踐,是當前最復雜、最典型的實踐形式(王志軍等,2014),它真正推動聯通主義從理論走向系統化實踐,具有高水平的交互性和創生性。為了構建這些實踐案例的分布圖譜,本研究將被譽為所有MOOC之母的一門cMOOC“變革:教育、學習和技術”(簡稱Change 11 MOOC)作為最高參考標準,對每一個案例從交互性和創生性兩個維度進行相對值評分。同時,以交互性為橫坐標,以創生性為縱坐標,根據評分值對案例在坐標圖上進行定位。具體操作是,將Change 11 MOOC的交互性和創生性均設定為1,由兩名研究者對每一個案例相對于該課程的交互性和創生性進行評分,后經協商達成一致,從而確定其在坐標軸上的具體位置。需要說明的是,由于復雜聯通類cMOOC是最具深度的聯通主義學習實踐,故在案例分布圖譜中專門劃定了一個高交互性和創生性的區域作為復雜聯通類cMOOC實踐的區域,30門復雜聯通類cMOOC以Change 11 MOOC為代表加以標注。而社會聯通類cMOOC強調專業學習社區的建構,屬于社會聯通層面,6門此類cMOOC以加拿大里賈納大學(University of Regina)開設的“社會媒體與開放教育”課程為代表在圖譜中加以標注。此外,工具與平臺設計類實踐與其他具體的教育教學實踐有所區別,故其未納入分析范圍。同時,案例12“科威特混合式高中英語教學實踐”由于缺少具體的實踐過程描述,也未納入分析范圍。

前期研究中將聯通主義學習理論的實踐形式分為簡單聯通、專業社會化聯通和開放復雜聯通三類(王志軍等,2014;Wang et al.,2014)。為了對這些案例形成更加深入的認識,研究結合三層聯通的劃分,以及各個案例相互比較的結果,最終確定的聯通主義學習實踐案例分布圖譜如圖1所示。該圖譜中的曲線A、B是基于現有案例特性而設定的參考線,并不代表固定的數值。從該分布圖譜可以看出,除復雜聯通類cMOOC以外,列入圖譜的26個案例中,有20個案例位于社會聯通區域,僅有5個案例位于簡單聯通區域。

二、三類聯通視角下的實踐案例透視

結合前期分析,本部分將根據聯通的深度,從開放復雜聯通、專業社會化聯通和簡單聯通三個層面,對這些案例作進一步的分析。

1.開放復雜聯通

復雜聯通以cMOOC為代表,體現在學習者圍繞一些復雜、未知的問題獲取分布在網絡中的資源(包括人這一重要資源),通過深層次的交互實現認知深化、創生新知、問題解決,從而形成一個開放、動態生長和不斷分化的網絡。該類實踐是最為系統化、最徹底和深度體現聯通主義思想的實踐。

從2008年聯通主義學習理論的創始人喬治·西蒙斯(George Siemens)和斯蒂芬·唐斯(Stephen Downes)在馬尼托巴大學(University of Manitoba)開設“聯通主義學習理論與聯通化知識”(簡稱CCK08)開始,近15年間國際上聯通主義學習理論的研究者和實踐者已經開發了30門cMOOC。我國首門cMOOC“互聯網+教育:理論與實踐的對話”也于2018年10月開始運行,至今已設計并運行了8期(王志軍等,2022)。目前,國際上開設的復雜聯通類cMOOC的課程信息如表2所示。

聯通主義學習倡導在開放、分布式的社會交互網絡環境中開展交互,因此復雜聯通類cMOOC要盡可能模擬開放復雜信息網絡環境中的學習狀態,以期實現最大限度的聯通。由于傳統的平臺難以滿足這一需求,故該學習理論的創始人史蒂芬·唐斯開發了專門的工具gRSShopper以支持cMOOC的實施。該工具能將參與者在不同社交媒體平臺(如Google Discussion Forums、Twitter、Facebook、YouTube、Moodle、Diigo等)上發布的內容與資源進行動態抓取和聚合,并以“日報”的形式呈現給學習者,從而促進深度交互的發生與網絡的建構。該工具支持了CCK、PLENK 2010、Change 11 MOOC等絕大多數cMOOC的開展。它們都以gRSShopper作為技術網絡的中心節點,連接了課程中用到的諸多平臺和媒體工具,構成了cMOOC特有的技術生態系統。同時,個別課程的促進者還采用一個中心站點或維基頁面定期發布學習活動,并給學習者發送課程生成內容列表的電子郵件,例如,MobiMOOC和EduMOOC分別采用維基頁面和博客站點來組織學習活動和學習內容。我國的“互聯網+教育:理論與實踐的對話”最開始參照gRSShopper設計了專門的工具來聯通分布式媒體,運行一期以后,最終結合中國用戶習慣和技術生態,設計了一個綜合性課程平臺,在課程運行過程中通過有效整合微信群、小程序、ClassIn、騰訊會議等技術工具,構建了“1+N模式”的分布式學習環境(徐亞倩等,2022)。

如前所述,這類課程通常圍繞某一復雜、未知的問題,基于開放的分布式網絡環境中的深度交互,建立人與人、人與資源之間的連接,匯聚集體智慧,實現知識和網絡的動態生長,因此具有高交互性和高創生性。同時,這些課程還具有以下重要特征:(1)將開放、復雜和前沿的大話題作為課程主題,這是聯通主義學習發生的重要前提。(2)課程通常以周為單位,每周圍繞一個核心主題或問題開展交互,這一特征是在開放復雜情境中促進內容生成和交互發生的重點。(3)以網絡建立為目的,以交互尤其是社會交互為核心,這是聯通主義學習區別于其他學習的重要特點。(4)強調學習者的自主性,學習者可以自定學習目標、參與方式和學習進度,這一類學習對學習者提出了較高的要求,也是學習者適應未來社會發展的關鍵能力。(5)學習者共同參與課程的建設,課程內容強調在學習過程中逐步生成,這是有別于其他學習理論指導的課程的重要特征。(6)鼓勵學習者通過交互建立連接、分享內容、參與合作和貢獻智慧,形成個人獨特的學習網絡,這是學習者最重要的學習收獲。(7)強調通過貢獻各自的智慧來實現復雜問題解決和協同知識創生,這是課程內容層面的重要目標。

cMOOC的落地讓研究者看到了聯通主義學習理論轉化為實踐的形態,也深化了他們對聯通主義學習理論的系統性認識并推動了研究的發展。這類實踐完全顛覆了課程的建設理念與組織形式,建構了全新的生態系統,值得研究者開展系統性的深度研究。但由于以cMOOC為代表的復雜聯通實踐,其設計與實現關系到實踐者從理念的更新到配套要素的系統化設計與重構,因而又極具復雜性。同時,作為首個直面學習復雜性的理論,聯通主義的理論站位遠高于其他以心理學實驗為基礎建構的學習理論。因此,實踐者難以快速對其形成深度的認識,理論的推廣進程較為緩慢。這也是cMOOC未像xMOOC那樣在全球范圍內快速普及的重要原因。

2.專業社會化聯通

社會化聯通是指基于共同的興趣、背景、利益和工作需求而彼此連接,通過人的匯聚來實現資源共享和網絡學習社區建構,以實現共同發展與成長。專業社會化聯通體現了其他理念與聯通主義之間的深度融合,這種融合充分發揮互聯網打破層級、區域、組織機構等限制的優勢,通過聯通多樣化的行動者,為其創設開放、平等、共享、互動的平臺,以實現資源匯聚和智慧共享。這類聯通強調從對固化的知識習得的關注,轉變為通過資源的匯聚與人的連接來實現知識的流通與創生,以及各類網絡的建構。該類實踐通常支持以外部社會網絡為主的學習網絡創建、擴展與優化,促進專業領域的持續創新發展。這一類聯通是除了復雜聯通類cMOOC以外目前開展得最為豐富的一類實踐,具體包括社會聯通類cMOOC、雙層慕課、中小學及高校課堂教學創新實踐以及職業與成人培訓實踐。

(1)社會聯通類cMOOC

不同于復雜聯通類cMOOC,社會聯通類cMOOC側重于基于聯通主義所強調的社會網絡建構來建立基于學習社區的在線開放課程。這類課程已有實踐的具體信息如表3所示。此類課程的主題不像復雜聯通類課程一樣具有開放、復雜和前沿性,它們通常是一些常態化、輕量級的主題。這類課程通過將較為體系化的內容、活動等加以開放,并建構一個共同的社區,鼓勵社區成員之間進行交流互動,共同完成學習任務。該類課程的交互性比較高,而創生性的要求與水平均低于復雜聯通類cMOOC。如加拿大里賈納大學于2007年開設的“社會媒體與開放教育”課程,就是以“K12課堂中有效整合技術和媒體工具”為主題構建的學習社區。其根據“小工具,輕松連接”的原則,利用博客、內容聚合器、Twitter、Google+Community等平臺,支持和鼓勵社區成員圍繞學習主題開展同步或異步交互活動,構建個人學習網絡,實現社會聯通(Couros et al.,2016)。

(2)雙層慕課

雙層慕課是指兼容聯通主義和傳統教學法的具有雙層設計結構(Dawson et al.,2015)的慕課,又稱為“多重路徑慕課”(Crosslin et al.,2015)、“自定模式慕課”(Crosslin et al.,2018)或“混合慕課”(Bozkurt et al.,2018)。這類課程旨在有效融合cMOOC和xMOOC的優勢,讓課程能夠適應不同的學習者。這類課程具有高度的開放性和靈活性,既支持學習者建立個人學習網絡,與開放資源和領域內志同道合的人建立連接,開展自主探索;也能夠為學習者提供相對固定的課程結構和學習資源。學習者可以基于自身情況決定選擇參與哪一層的學習,創設個性化的學習路徑,達成個人學習目標。雙層慕課最重要的特征是支持不同類型的學習者在同一門課程中找到各自適合的學習路徑與學習方式,因而其聯通性水平相比cMOOC來說較低。2014年喬治·西蒙斯及其團隊最早開始了這種嘗試,設計開發了“數據、分析與學習”課程。此外,美國北德克薩斯大學(University of North Texas)的“人性化在線教與學”(Torcivia Prusko et al.,2020)、英國愛丁堡大學(The University of Edinburgh)的“在線學習和數字文化”(Knox,2014),以及我國的“在線課程設計與開發”也是雙層慕課的代表。雙層慕課是cMOOC發展過程中的一個重要創新實踐,也代表了未來慕課的重要發展方向。

(3)中小學及高校課堂教學創新實踐

中小學及高校課堂教學領域的實踐通常是基于聯通主義學習網絡建構的觀點,鼓勵學生利用網絡技術突破原有空間、社會關系和資源的局限,開展多元互動、建立連接并形成學習網絡,以此來開展教學創新與實踐。例如,在能源教育STEM課程中,教師基于聯通主義學習理論,結合項目式學習和境脈學習理念開展教學實踐,設計開發了開放式線上學習平臺,鼓勵學生在開放網絡中檢索并獲取學習資源與工具,聯通相關領域專家或高校研究項目組,接觸先進的技術設備,以不斷提高學生的學習感知和學習興趣。同時,課程引入外部資源促進學生的學習,鼓勵他們通過一定的社會交互開展創新實踐,完成項目式學習任務(Smidt et al.,2017)。印度與奧地利兩國跨文化管理課程以文化差異為學習主題,要求學生通過對兩國商業廣告進行組內和跨國小組間的交流討論,以探究兩國的文化差異,最終學生基于互聯網生成并貢獻了600余個學習資源(Shrivastava,2018)。又如,跨大西洋和太平洋項目旨在通過項目式協作學習幫助世界各地參與寫作或翻譯相關課程的學生建立起多文化和多語言的學習環境,以幫助他們提高文化差異的意識,促進彼此之間的相互學習。目前該項目已建構起一個復雜的教育網絡,能夠支持開展寫作、翻譯、可用性測試等多領域的多邊合作項目(Tham et al.,2021),并在此實踐中進一步證實了聯通主義學習的6個層級,即養成意識和接受能力、連接建立、貢獻和參與、模式識別、意會和實踐(Siemens,2006)。

(4)職業與成人培訓實踐

職業與成人培訓領域是借用聯通主義的思想,突破傳統培訓與實際工作難以銜接的現實,通過幫助學習者構建專業網絡,將培訓與其日常工作實踐有效連接以支持其職業的長遠發展。例如,哥倫比亞教育社區通過整合多種社會技術,鼓勵并支持教師搭建和擴展個人學習環境,強調與同行和專家建立廣泛連接,開展較高水平的社會交互。又如,南非西開普助教培訓項目基于聯通主義的基本原則(Siemens,2005)和聯通主義教學交互與認知參與模型(Wang et al.,2014),對原有的學習活動進行改進優化,并利用在線學習空間支持學員開展個人和小組協作學習,通過不斷聯通外部資源,構建專業網絡,從而不斷提升教師的教學能力和素養(Kizito,2016)。此外,美國多所公立大學利用社交技術構建了專門的工作組或開放論壇,針對“本科教學發展與改革”這一問題開展了較高水平的協同創新實踐(祝智庭等,2013)。美國醫療體系領導力發展項目亦通過構建學習或實踐共同體,以助力醫療領域職業培訓和主任醫師領導能力的發展(Leal Fonseca,2011)。另外值得一提的是,Landing、學習元、Cloudworks、工程知識管理系統等平臺也為社會聯通提供了有效支持。

3.簡單聯通

簡單聯通與聯通主義強調的“管道比管道中的內容更重要”的思想保持一致。簡單聯通包括個體簡單聯通和集體簡單聯通兩個層面。個體簡單聯通是指從個體的角度出發,借助網絡化的工具與方法,通過與網絡中的信息、知識與人的連接來實現信息獲取、自身問題解決與個體專業化發展。如訂閱公眾號、利用檢索工具搜索答案等。集體簡單聯通則是通過借用聯通主義思想來有組織地改進當前的行動與實踐,并不涉及對原有體系的變革與重構。相比個體簡單聯通,集體簡單聯通實踐的創生性和交互性水平要高。

(1)個體簡單聯通

在基于互聯網的終身學習時代,聯通化學習已成為每個個體的重要生活方式和學習方式(王志軍等,2020)。雖然個體基于互聯網的聯通時刻都在發生,但是從聯通主義的視角來洞察此類實踐的研究卻非常少。在所搜集的案例中,只有三個項目屬于這類實踐,分別為巴勒斯坦大學(University of Palestine)自主學習項目、基于平板電腦的信息素養項目和教師個人學習網絡的創建研究項目。其中,自主學習項目研究了大學生的日常學習過程,學習者可根據具體問題選擇技術工具,經過計劃、認知加工、評估三個階段不斷與資源和人建立連接,以此來實現對信息的獲取、篩選和整合(AlDahdouh,2018)。基于平板電腦的信息素養項目旨在培養學習者利用平板電腦中多樣化的應用程序獲取、評估、整合、創建各種信息,學會在多元化的信息源之間切換和導航,并通過可視化的方式建立概念網絡和個人學習網絡(Brooks,2015)。教師個人學習網絡的創建研究項目探究了教師借助具有多元聯通性的社交媒體技術,在個人、教學和群體三個專業學習領域中建立個人學習網絡的過程,以滿足短期專業學習和發展的需求。教師還通過擴展網絡開展更廣泛的專業探索,以及參與協作共建,以此促進教育領域的發展(Oddone et al.,2019)。顯然該實踐的交互性和創生性比前兩個實踐案例要高。值得一提的是,個體簡單聯通是當前很多人在學習、工作和生活中的常態化實踐。而當下個體高交互性和高創生性的復雜聯通特別值得關注,因為我們只有具備較高的信息素養與網絡化思維和學習方式,才能在知識大爆炸的信息時代與最新信息進行密切互動,更新認知和思維方式,實現專業發展與成長。

(2)集體簡單聯通

集體簡單聯通將聯通主義作為一種新的理念和方法,通過發揮其開放性、連接外部資源、促進互動的優勢,來有效改進當前實踐。相對于上述個體簡單聯通,這類實踐是一種集體行為。伊朗高三年級英語教學實踐、室內設計在線工作坊課程,以及基于翻轉課堂云平臺Flipnote的實踐都屬于這類實踐。伊朗高三年級英語教學實踐要求學生在課前利用互聯網與人或非人節點建立連接,組成虛擬學習小組,通過查找、收集、篩選、整合信息,共同完成課前的學習任務(Fouladchang,2018)。在室內設計在線工作坊課程中,教師提供豐富的知識節點、個人知識庫構建指導,以及多樣的學習活動和知識共享的機會,利用自然形成的對話,鼓勵學生按照興趣個性化地建立連接,并通過資料查找、開展反思等方式對某一個概念進行深入學習,同時借助思維導圖等認知工具開展重混式創新,引導學生從“旁觀者”轉向“解釋者”(Petrova,2021)。

綜上分析可知,三類實踐都有效推動了聯通主義學習理論的深入發展。而且這三類實踐的界限并非絕對,它們共存于一個相互依存的連續譜系之中,其所屬的類型與層次也會隨著視角的轉變而有所不同。例如,在復雜聯通cMOOC實踐中,從個體的視角出發,某些話題對有些學習者而言是簡單聯通,而對另外一些學習者而言則是專業化的社會聯通。在這些實踐中,只有開展簡單聯通的個體越多,才越有利于社會化聯通社區的構建,進而也才可能促進開放復雜聯通的可持續發展。

三、實踐案例的五大特征分析

盡管上述實踐案例存在聯通層級的差異,但是同為聯通主義學習理論指導的實踐,其亦存在以下共性特征。這些共性特征或許是推廣聯通主義學習理論和創新更多實踐的關鍵。

1.當前實踐以探索性研究為主,社會聯通層面的實踐在逐步涌現

從所搜集的案例來看,雖然聯通主義學習理論的相關主張得到了較為廣泛的認同,但是現有的69個案例中,有36個案例是聯通主義學習理論研究者直接開展的cMOOC實踐,其他的33個案例也多以聯通主義學習理論研究者為主導。因此,現有實踐以研究者的探索性研究與實踐為主,這一點與該理論還處于初創發展階段相關。如果要進一步推動相關實踐的開展,需要對該理論及其實踐開展更系統的研究,設計開發更多可供實踐直接參考的模式與支架。同時,類似于復雜聯通類cMOOC這一處于復雜聯通層級的實踐形式,無論對設計者、促進者還是學習者來說,要求都很高,難度也較大。而社會聯通層面的實踐案例將聯通主義與原有的教育教學實踐深度融合,充分發揮二者的優勢,在社會聯通類cMOOC、雙層慕課、中小學及高校課堂教學、職業與成人培訓等領域都開展了一系列的創新實踐探索,這一層面的實踐尤其值得關注。此外,從個體層面來說,盡管自主學習能力強的學習者在日常學習和工作中都在踐行聯通主義學習這類實踐,但是由于缺乏相關的視野和思維,此類實踐也并未得到充分挖掘。

2.理論認識的深度與實踐場景和對象的不同,決定了實踐的層級差異

如前所述,cMOOC最開始被定義為徹底體現聯通主義的復雜開放課程。而此次調研發現,很多社會聯通類的社區型在線開放課程也被稱為cMOOC。同時,所搜集到的實踐案例可以分為簡單聯通、專業社會化聯通和復雜聯通三個層級。造成這種差異的根本原因在于對理論認識深度的差異以及實踐場景與對象的不同。對理論的多元認識和理解會導致聯通主義學習理論在落實到實踐的過程中產生層級差異。一方面,作為一種新的學習理論,它會啟示我們對理論本身做更深入的研究和探索;另一方面,正是這種差異讓我們看到了聯通主義學習理論在各個領域中的多種創新實踐形式,它也進一步推動了理論的推廣與不斷發展。同時,實踐過程中必定要考慮場景與對象的適應性問題。這就類似于復雜聯通類cMOOC由于設計復雜和對學習者要求太高而難以實施,簡單聯通雖然只是對聯通主義學習理論的簡單應用,但也能給學習者帶來新的體驗與認知,幫助他們突破固有思維的限制開展創新一樣。這也恰體現了聯通主義學習理論的價值。

3.開放性、多樣性、自主性是該類實踐的基礎性特征,交互性和創生性是衡量聯通性的關鍵指標

唐斯指出,成功的網絡具有多樣性、自主性、聯通性和開放性的特征(Downes,2007),之后他又將多樣性、自主性、交互性和開放性作為聯通主義學習的四個特征(Downes,2010)。在構建實踐案例分布圖譜的過程中,我們發現開放性、多樣性和自主性是這類實踐應該滿足的基礎性特征。其中,開放性體現在學習內容、學習環境、學習過程、學習路徑、學習結果等方面;多樣性體現在學習者、學習資源、學習工具、學習環境等方面;自主性體現在人這一主體上,需要學習者自定學習目標、自主選擇學習工具、自主獲取學習資源(包括人的資源)等。開放是聯通的前提,多樣體現聯通的價值,自主是聯通發生的基本要求。同時,復雜的網絡化學習環境、分布式的知識內容以及交互式的技術工具,共同賦予學習者自主參與學習的權利(Siemens,2008)。從學習者或學習群體網絡的持續發展角度來看,只有網絡中開展持續的交互以及知識的創造與生成,學習網絡才會不斷得以擴展和優化,從而實現更高層級和更優品質的聯通。因此,交互性和創生性可以視為衡量這類學習中聯通所能達到層級的關鍵指標。

4.實踐者都具備網絡化思維,強調服務于實踐的個人或集體學習網絡建構

聯通主義學習觀認為學習就是連接的建立和網絡的形成(Siemens,2005)。無論何種類型的實踐者都必須具備網絡化的學習觀。即將學習定義為個人或集體學習網絡的建構,這也是聯通主義學習的根本要旨。本研究所搜集案例的主導者都具備網絡化的思維,能幫助學習者或學習群體建構個人或集體學習網絡。學習網絡是一個包括知識網絡和社會網絡在內的動態性、綜合性網絡,網絡的生成和發展可實現學習過程中個人和集體的協同發展,以支持未來更多現實問題的解決。無論是復雜聯通類cMOOC層面由概念網絡、社會網絡和技術網絡等組成的復雜網絡,還是社會聯通層面形成的社會網絡,以及個體層面形成的信息網絡,都強調在各種不同的情境中,基于實踐問題解決或發展需求來建構學習網絡。

5.實踐都具有開放性,注重與現實世界之間的互動與連接

如前所述,開放性是聯通主義學習的基礎性特征,開放能促進聯通,聯通亦能增強開放。盡管每一個具體實踐案例在開放的方式、范圍和層次上存在一定的差異,但是它們都注重打破傳統封閉學習環境中資源或人際關系的限制,而借助互聯網將學習與外部現實世界中的資源和人建立起連接,并保持與現實情境和現實問題之間的互動。這一點與聯通主義學習理論定位于解釋快速變化且開放復雜的信息時代人類學習的本質緊密相關。另一方面,為了讓學習者(尤其是自主性很強的學習者)在這類實踐中具有較強的參與感、獲得感和成就感,相關任務和問題就必須源于現實并具有足夠的復雜性,唯此才能體現聯通的價值。同時,網絡建構的最終目標都是為了服務于實踐,包括研究、學習和發展的實踐。這一點進一步印證了聯通主義學習理論發展過程中被發現、補充和歸納出來的另一條原則——學習有最終的目標:發展學生“做事情”的能力(王志軍等,2014)。

四、總結與展望

前期我們將聯通主義從學習理論上升到了“互聯網+教育”的本體論,并提出“互聯網+教育”的創新實踐包括學習視角聯通、教學聯通和組織生態聯通三個層級(王志軍等,2019)。現有的實踐基本屬于學習視角層面的聯通,而教學和組織生態層面的聯通,因涉及外部制度體系等方面的系統性變革,故而實施難度更大,相關案例也非常少。在2022年召開的亞洲大學聯盟校長論壇上,教育部部長懷進鵬指出,亞洲大學聯盟可以通過“聯通”“合作”和“交流”,為深化亞洲各國高校交流合作、促進亞洲高等教育高質量發展發揮更大作用(中華人民共和國教育部,2022)。同時他提出教育數字化轉型戰略,強調以數字化為引擎,推動區域高等教育聯通,撬動教育體系的變革。我們也期待在政策的引領下,能出現更多更高層次的聯通主義實踐。

聯通主義學習理論是一個上位的、認識人類社會在高速發展的信息時代學習與教育方式變革的宏觀性和系統性理論。當前,聯通每時每刻都在發生。聯通主義為我們提供了一個看待人類學習甚至看待教育的全新視角。該理論依然處于發展之中,現有的深度且系統性的實踐均由研究者主導。這也是理論發展早期的必經階段。未來要促使聯通主義學習理論被各領域接受和推廣,還需要更豐富的研究與系統化的實踐探索。如何推動這一理論的落地與發展,是聯通主義學習理論走向更廣泛實踐所迫切需要解決的問題。本研究發現,基于這一初衷構建的聯通主義學習教學交互和認知參與模型得到了實踐者的有效應用。未來需要更多類似能指導實踐的操作方法與方案。

本研究對現有的基于聯通主義學習理論的實踐案例進行了調查和分析,建構了聯通主義學習實踐案例分布圖譜,并從三層聯通視角對案例展開透視和特征分析,旨在幫助研究者與實踐者更深入地了解聯通主義學習的實踐形態,從而激發這一理論在更多領域中的創新應用,并推動理論與實踐的深化發展。現有的豐富實踐讓我們看到了國際社會對該理論的多元理解,也為推動該理論的全面落地邁出了重要和關鍵的一步。每一個案例都是突破思維局限開展教育教學創新的代表,尤其是復雜聯通類cMOOC,特別值得多維度的系統性深度研究。此外,聯通主義學習特別強調的個人學習和組織學習之間的互動(王志軍等,2014),在目前的案例中還沒有得到較為深入的研究,為此我們也希望未來越來越多的企業界與管理界人士和研究人員能基于聯通主義學習理論開展面向企業和組織的系統性實踐。

參考文獻:

[1]何伏剛,陳麗,朱群(2019).“互聯網+”環境下實訓生成課程開發模式的設計研究[J].中國遠程教育,(9):32-42.

[2]何伏剛,鄭勤華,陳麗(2015).基于聯通主義的實訓生成課程開發模式構建[J].現代遠距離教育,(5):24-33.

[3]王志軍,陳麗(2014).聯通主義學習理論及其最新進展[J].開放教育研究,20(5):11-28.

[4]王志軍,陳麗(2015).聯通主義學習的教學交互理論模型建構研究[J].開放教育研究,21(5):25-34.

[5]王志軍,陳麗(2019).聯通主義: “互聯網+教育”的本體論[J].中國遠程教育,(8):1-9,26,92.

[6]王志軍,李爽,趙宏等(2022).聯通主義學習的聯通支架設計與促進者角色轉換[J].開放學習研究,27(5):17-26.

[7]王志軍,劉璐(2020).自下而上:“互聯網+”時代終身學習的新形態[J].終身教育研究,31(1):30-37.

[8]徐亞倩(2017).聯通主義學習理論促進大學生高階思維能力發展行動研究[D].無錫:江南大學:41-62.

[9]徐亞倩,陳麗,肖建軍(2022).聯通主義在線課程設計策略研究——基于五輪cMOOC設計迭代[J].中國遠程教育,(6):67-75.

[10] 中華人民共和國教育部(2022).懷進鵬向亞洲大學聯盟校長論壇開幕式發表視頻致辭[EB/OL].[2022-10-06].

http://www.moe.gov.cn/jyb_zzjg/huodong/202204/t20220422_620786.html.

[11]祝智庭,陳丹(2013).技術推動協同創新——解析“紅氣球項目”引發的美國公立大學本科教育變革[J].開放教育研究,19(5):12-19.

[12]AlDahdouh, A. A. (2018). Jumping from One Resource to Another: How Do Students Navigate Learning Networks?[J]. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 15(1):1-17.

[13]Bozkurt, A., & Keefer, J. (2018). Participatory Learning Culture and Community Formation in Connectivist MOOCs[J]. Interactive Learning Environments, 26(6):776-788.

[14]Brooks, A. W. (2015). Using Connectivism to Guide Information Literacy Instruction with Tablets[J]. Journal of Information Literacy, 9(2):27-36.

[15]Bruce, B. (2016). Technology Acceptance, Social Influence, and Athabasca University Staff Landing Usage[D]. Athabasca: Athabasca University:1-4.

[16]Chien, C. F., Chen, G. Y. H., & Liao, C. J. (2019). Designing a Connectivist Flipped Classroom Platform Using Unified Modeling Language[J]. International Journal of Online Pedagogy and Course Design, 9(1):1-18.

[17]Cleary, Y. (2021). Fostering Communities of Inquiry and Connectivism in Online Technical Communication Programs and Courses[J]. Journal of Technical Writing and Communication, 51(1):11-30.

[18]Conole, G., & Culver, J. (2010). The Design of Cloudworks: Applying Social Networking Practice to Foster the Exchange of Learning and Teaching Ideas and Designs[J]. Computers & Education, 54(3):679-692.

[19]Cook, P. J. (2020). Insight into Site: (Re)Considering Space in Dance Education Through Connectivism[J/OL]. Journal of Artistic and Creative Education. https://jace.online/index.php/jace/article/view/409/431.

[20]Couros, A., & Hildebrandt, K. (2016). Designing for Open and Social Learning[M]// Veletsianos, G. (Ed.). Emergence and Innovation in Digital Learning: Foundations and Applications. Athabasca: Athabasca University Press:143-161.

[21]Crosslin, M., & Dellinger, J. T. (2015). Lessons Learned While Designing and Implementing a Multiple Pathways xMOOC + cMOOC[C]// Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference2015:250-255.

[22]Crosslin, M., Dellinger, J. T., & Joksimovic, S. et al. (2018). Customizable Modalities for Individualized Learning: Examining Patterns of Engagement in Dual-Layer MOOCs[J]. Online Learning, 22(1):19-38.

[23]Dawson, S., Joksimovi?, S., & Kovanovi?, V. et al. (2015). Recognising Learner Autonomy: Lessons and Reflections from a Joint X/C MOOC[C]// Proceedings of 37th Annual International Conference of the Higher Education Research and Development Society of Australasia (HERDSA 2015):117-129.

[24]Downes, S. (2007). Learning Networks in Practice[J]. Emerging Technologies for Learning, 2(4):19-27.

[25]Downes, S. (2008). Places to Go: Connectivism & Connective Knowledge[J]. Innovate: Journal of Online Education, 5(1).

[26]Downes, S. (2010). What Is Democracy in Education?[EB/OL]. [2022-09-11]. https://halfanhour.blogspot.com/2010/10/what-is-democracy-in-education.html.

[27]El-Hadidy, R. E. S. O. (2018). The Impact of Connectivism Based Blended Learning Program (CBBLP) to Enhance Some EFL Writing Skills and Self-Efficacy of Secondary Stage Students[J]. Journal of College of Education, 102(3):23-37.

[28]Fidalgo-Blanco, ?., Sein-Echaluce, M. L., & García-Pe?alvo, F. J. (2016). From Massive Access to Cooperation: Lessons Learned and Proven Results of a Hybrid xMOOC/cMOOC Pedagogical Approach to MOOCs[J]. International Journal of Educational Technology in Higher Education,13(1):1-13.

[29]Fouladchang, M. (2018). The Motivational Outcomes of Connectivism Theory in EFL[J]. Modern Journal of Language Teaching Methods, 8(2):101-112.

[30]Johansson, J., Contero, M., & Company, P. et al. (2018). Supporting Connectivism in Knowledge Based Engineering with Graph Theory, Filtering Techniques and Model Quality Assurance[J]. Advanced Engineering Informatics, 38:252-263.

[31]Kizito, R. N. (2016). Connectivism in Learning Activity Design: Implications for Pedagogically-Based Technology Adoption in African Higher Education Contexts[J]. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 17(2):19-39.

[32]Knox, J. (2014). Digital Culture Clash: “Massive” Education in the E-Learning and Digital Cultures MOOC[J]. Distance Education, 35(2):164-177.

[33]Koutsakas, P., Karagiannidis, C., & Politis, P. et al. (2020). A Computer Programming Hybrid MOOC for Greek Secondary Education[J]. Smart Learning Environments, 7(1):1-22.

[34]Leal Fonseca, D. E. (2011). EduCamp Colombia: Social Networked Learning for Teacher Training[J]. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 12(3):60-79.

[35]McNabb, M. E. (2019). An Investigation of Teaching Presence on Athabasca Universitys E-Learning Commons: The Landing[D]. Athabasca: Athabasca University:2-3.

[36]Mohd, C. K. N. C. K., & Shahbodin, F. (2015). Personalized Learning Environment (PLE) Integration in the 21st Century Classroom[J]. International Journal of Computer Information Systems and Industrial Management Applications, 7(1):14-21.

[37]Nattoch Dag, K. (2017). A Scholar-Practitioner Perspective on a Leadership Development Program in Health Care: Integrating Connectivism Theory[J]. Advances in Developing Human Resources, 19(3):295-313.

[38]Oddone, K., Hughes, H., & Lupton, M. (2019). Teachers as Connected Professionals: A Model to Support Professional Learning through Personal Learning Networks[J]. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 20(3):102-120.

[39]Petrova, M. N. (2021). The Design Studio as a Network-Application of Connectivism in the Planning of an Online Learning Space[C]// Proceedings of the 23rd International Conference on Engineering and Product Design Education(E & PDE 2021). Denmark, VIA University in Herning.

[40]Shrivastava, A. (2018). Using Connectivism Theory and Technology for Knowledge Creation in Cross-Cultural Communication[J]. Research in Learning Technology, 26:2061.

[41]Siemens, G. (2005). Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age[J]. InternationalJournal of Instructional Technology and Distance Leaning, 2(1):3-10.

[42]Siemens, G. (2006). Connectivism: Museums as Learning Ecologies[EB/OL]. [2022-08-26]. https://slideplayer.com/slide/703636/.

[43]Siemens, G. (2008). Learning and Knowing in Networks: Changing Roles for Educators and Designers[EB/OL]. [2022-09-11]. http://itforum.coe.uga.edu/Paper105/Siemens.pdf.

[44]Smidt, H., Thornton, M., & Abhari, K. (2017). The Future of Social Learning: A Novel Approach to Connectivism[C]// Proceedings of the 50th Hawaii International Conference on System Sciences:2116-2125.

[45]Tham, J., Duin, A. H., & Veeramoothoo, S. C. et al. (2021). Connectivism for Writing Pedagogy: Strategic Networked Approaches to Promote International Collaborations and Intercultural Learning[J]. Computers and Composition, 60:102643.

[46]Thota, N. (2015). Connectivism and the Use of Technology/Media in Collaborative Teaching and Learning[J]. New Directions for Teaching and Learning, 142:81-96.

[47]Torcivia Prusko, P., Robinson, H., & Kilgore, W. et al. (2020). From Design to Impact: A Phenomenological Study of Human MOOC Participants Learning and Implementation into Practice[J]. Online Learning, 24(2):166-186.

[48]Wang, Z., Chen, L., & Anderson, T. (2014). A Framework for Interaction and Cognitive Engagement in Connectivist Learning Contexts[J]. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 15(2):121-141.

收稿日期 2022-12-12責任編輯 劉選

Mapping, Characteristics and Prospects of International Connectivist Learning Practice

WANG Zhijun, YU Tianyun

Abstract: Connectivism, as an important learning theory explaining the complexity of learning in the digital learning era, has had a relatively complete theoretical system after more than ten years of development. How to put the concept of connectivism into education and teaching practice is an issue that researchers and practitioners have been exploring. Through an in-depth analysis of the 69 relevant practical cases, it was found that current connectivist learning presents cMOOC, dual-layer MOOC, innovative practice of classroom teaching in primary and secondary schools, innovation and reform of classroom teaching in universities, vocational and adult training, the development of related platforms and tools, and other forms of practice. The distribution map of these practical cases can be constructed from the dimensions of interactivity, innovativeness and connectivity. At the same time, the practical cases also reflect the following five characteristics. First, the current practice is mainly based on exploratory researches, and the cases at the level of social connectivity are gradually emerging. Second, the depth of theoretical understanding and the differences in practice scenarios and objects jointly determine the different levels of the practice. Third, openness, diversity, and autonomy constitute the foundational characteristics of this type of practice, and interactivity and innovativeness become the key indicators of connectivity. Fourth, practitioners are equipped with networked thinking and emphasize the construction of individual or collective learning networks that serve the practice. Fifth, the practice all focus on interaction and connection with the real world. Future research and practice on connectivist learning need to pay more attention to cMOOCs at the complex connectivity level. Meanwhile, it should not only promote in-depth research on interaction and cognitive engagement, but also break through the connectivity of learning perspectives and encourage cross-border interaction, thus realizing connectivity at the level of teaching and organizational ecology.

Keywords: Connectivism; Learning Theory; Practical Cases; cMOOC; Connectivity Level