跳出文本讀文本: 據書手特點釋讀《參不韋》的幾處疑難文句*

賈連翔

清華大學出土文獻研究與保護中心 “古文字與中華文明傳承發展工程”協同攻關創新平臺

深入了解書手的字跡特點,不僅可以為古書傳抄帶來一些新知,也可以為文本中的疑難文句提供釋讀線索和思路,新刊布的清華簡《參不韋》為此提供了較為突出的案例。該篇有簡124支,現存2977字(重文、合文、序號以一字計),經研究發現,通篇有三種字跡,分屬兩位書手,如果“以其抄寫內容首次出現在整理報告的篇目為代表的命名方式”,(1)賈連翔: 《清華簡“〈尹至〉書手”字跡的擴大及相關問題探討》,《出土文獻綜合研究集刊》第13輯,成都: 巴蜀書社,2021年,第79—100頁。則可稱他們為“《保訓》書手”和“《皇門》書手”。

《參不韋》是由“《保訓》書手”抄寫主體(含順序編號),由“《皇門》書手”校讎。值得注意的是,后者至少修改了13個字,(2)具體為簡3之“”,簡18、45、48、65之“民”,簡23之“之”,簡27之“逗”,簡47之“隹”,簡64之“夂”,簡65之“”,簡114之“啟”“天”“則”。如果這些校改都是針對抄寫錯謬的話,“《保訓》書手”在本篇的錯誤率高達4.4‰,這還不算下文將要討論的部分內容。與此同時,“《保訓》書手”在本篇中進行了兩次有一定時間間隔的抄寫,以簡20為分界,前后字跡頗有不同,但又各自統一,是一種新見的“同卷異寫”類型。(3)賈連翔: 《守正與變易之間:“同卷異寫”現象的發現與古書底本特色判定方法的反思》,待刊。再聯系他在《保訓》中所呈現的書寫面貌,以及他對一些文字的特殊創造,如將“(殃)”字寫作“”(上部從“才”,甲骨文“災”字即已附加“才”聲,《參不韋》中又多以“才”通“災”,這是以形聲字的聲符或通假字作為意符;下部所從之“央”的中下半部也變為“夭”,屬變形音化)。(4)此承黃德寬先生告示。將這些現象情況綜合起來,我們認為“《保訓》書手”很可能具有一定齊文化背景,能熟練掌握不同的書法風格和當時通行文字的多種異體,且具有很強的創新性和個性鮮明的審美追求,但抄寫作風著實不夠嚴謹。

基于對《保訓》書手特點的認識,我們可以嘗試對《參不韋》中的幾處疑難文句進行討論。

一、 由“憲”之訛形釋“割(害)”

《參不韋》中見有下列一組字:

1 5 ()() ()2 99 ()() ()3 121 ()472〈〉()() ()

由此聯系到簡72的“魝”字,倘若如字釋讀,放諸簡文捍格難通。但當我們了解了本篇書手有將“”的上部訛寫成“魚”形的弊病之后,就可以考慮“魝”是“割”字之訛,在文中讀為“害”,正契合于文意。

二、 釋用為“藏”義的“(橐)”字

簡文中有下列一組詞義相同的字:

1 46(),()(), ()247()3 60 ()()()(), ()

這組字以“厇”為讀音,詞義應與“掩蓋”“匿”相近。簡96又有“勿盍(蓋)勿匿”語,與“弗厇弗匿”相應。整理報告將這組字皆讀為“宅”,認為“宅”有“隱瞞之義”。此對于文意理解而言是正確的,但“厇”“宅”并無這一類的故訓,因此其釋讀仍可商討。

“橐”的本義是“盛物之袋”,其名動用法古書習見,義為用口袋斂裝。由此進一步引申出“斂藏”義,是比較自然的。傳世古書雖未見相關文例,但《漢語大詞典》已有“藏”“窩藏”的義項。“橐”與“囊”本義相近,其詞義的引申情況亦可相參。《詩·大雅·公劉》:“乃裹餱糧,于橐于囊。”毛傳:“小曰橐,大曰囊。”(8)《毛詩正義》,阮元校刻: 《十三經注疏(清嘉慶刊本)》,北京: 中華書局,2009年影印本,第1167頁。“囊”明確引申有“藏”義,見于《管子·任法》:“世無請謁任舉之人,無閑識博學辯說之士,無偉服,無奇行,皆囊于法,以事其主。”尹知章注:“囊者,所以斂藏也。謂人皆斂藏過行,以順于法,上事其主。”(9)黎翔鳳撰,梁運華整理: 《管子校注》,北京: 中華書局,2004年,第903頁。《參不韋》中的這組“厇”聲字,也正用于“斂藏過行”的語境之中。

三、 區分與“兵”同形的“戒”之異構字

簡文中有寫作“兵”形之字3例:

“兵”屬常見字,上表例1用為本字當無疑問。然簡41、94兩例,倘若如字釋讀則很難講通。整理小組討論時王磊先生曾提出,后兩例可能是“戒”字異體,即將“廾”上所從之“戈”換為近義意符“斤”,從而與“兵”字同形混訛。例2“戒民”與“教眾”相對應,例3“自戒”與“自慎”“自質”并列,這個看法顯然是可信的。

尤其值得注意的是,這一組同形字的分布,正符合簡20前后的分界,可見這一現象屬于前面提到的兩次抄寫的區別。將作為意符的“戈”換作“斤”,似乎符合戰國文字一般的異構邏輯,但“戒”的這一異體在文字系統內部已與“兵”字同形,必產生混訛,因此它不宜通行,大概只是“《保訓》書手”一時興起的創造。

四、 由“固”釋與“由”同形的“古(辜)”

簡文中有下列一組與“古”相關的字:

其中“古1”是標準形體,而“古2”則與楚文字常見的“由”字同形。例7、8之字無疑應釋為“由”,“(征)由”即征用。與此同時,因“古1”形體的存在,從同篇內部用字的區別與統一的角度考慮,整理小組最初將“古2”也皆釋為“由”。大家都知道,古文字常于“口”形中加入飾筆,因此與“由”同形的“古”字也很常見。如果我們借助上表所舉“固1”與“固2”的并列,再結合前面提到“《保訓》書手”的“同卷異寫”情況就不難看出,“古1”“固1”與“古2”“固2”在文中的分布,也符合簡20前后的分界,應是在兩次抄寫風格不同的情況下所選用的不同形體。在第二次抄寫中,“古2”與“由”應視為同形字而分開釋讀。

“古2”在文中的3處用例均與刑罰相關,應讀為“辜”。“不辜”即“無辜”,指無罪而獲罪。《尚書·多方》:“開釋無辜,亦克用勸。”(10)《尚書正義》,阮元校刻: 《十三經注疏(清嘉慶刊本)》,第486頁。《詩·小雅·正月》:“民之無辜,并其臣仆。”朱熹集注:“言不幸而遭國之將亡,與此無罪之民,將俱被囚虜而同為臣仆。”(11)朱熹: 《詩集傳》,南京: 鳳凰出版社,2007年,第151頁。《管子·權修》:“法者,將用民之死命者也;用民之死命者,則刑罰不可不審;刑罰不審,則有辟就;有辟就,則殺不辜而赦有罪;殺不辜而赦有罪,則國不免于賊臣矣。”(12)黎翔鳳撰,梁運華整理: 《管子校注》,第58頁。《呂氏春秋·聽言》:“攻無辠之國以索地,誅不辜之民以求利,而欲宗廟之安也,社稷之不危也,不亦難乎!”(13)許維遹: 《呂氏春秋集釋》,北京: 中華書局,2009年,第292頁。此皆可與簡文內容相參。

由“古2”和“由”的同形異用,容易想到“”和“”也存在相對應的情況。二者在文中也是同形,據文意,前者應讀為“辜”,后者則應讀為“由”。

五、 “機速如電,神速如化”句試讀

簡43—44有這樣一段內容:

湄,疑讀為“睨”。《墨子·經說上》:“慮也者,以其知有求也,而不必得之,若睨。”寡,讀為“顧”。“睨”“顧”義近,對舉連用。《論衡·初稟》:“天無頭面,眷顧如何?人有顧睨,以人效天,事易見,故曰眷顧。”《卜筮》:“吉人與善兆合,兇人與惡數遇,猶吉人行道逢吉事,顧睨見祥物,非吉事祥物為吉人瑞應也。”“如睨”“如顧”,大概指“機”與“神”稍縱即逝、難以得見之意。

讀為“睨”的所謂“湄”字(見下表首字),在戰國文字中尚屬初見,右側所從與“眉”有區別,因此上述釋讀尚可討論。

關于第一個比喻,如果考慮到“《保訓》書手”并不嚴謹的抄寫作風,同時將所謂“湄”字與該書手所寫近似部件相比較,尤其是參考簡121“神”字右下形體的變化,我認為該字可能是“”字之訛。

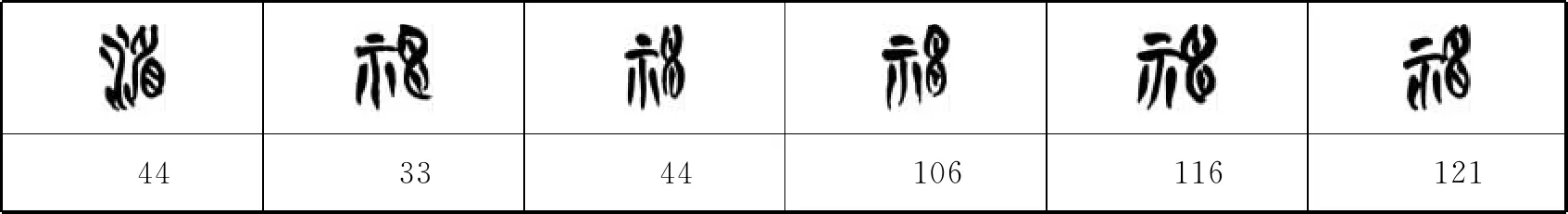

443344106116121

“申”“電”本一字之分化,《說文》分析“電”從雨從申,“氵”與“雨”作為同類意符常可互換,因此“”可視為“電”之異體。戰國古書也有以“神”通“電”之例。(15)白于藍編著: 《簡帛古書通假字大系》,福州: 福建人民出版社,2017年,第1302頁。古漢語常以“電”形容疾速,如《管子·七法》:“故舉之如飛鳥,動之如雷電,發之如風雨。”(16)黎翔鳳撰,梁運華整理: 《管子校注》,第117頁。《文選·江賦》“電往杳溟”,劉良注:“電,謂疾也。”(17)蕭統選編,呂延濟等注,俞紹初、劉群棟、王翠紅點校: 《新校訂六家注文選》,鄭州: 鄭州大學出版社,2013年,第766頁。同書收《七命》“千鐘電釂”,李周翰注:“電,疾。”(18)蕭統選編,呂延濟等注,俞紹初、劉群棟、王翠紅點校: 《新校訂六家注文選》,第2294頁。

此外,《莊子·至樂》“萬物皆出于機,皆入于機”,成玄英疏:“機者,發動,所謂造化也。”(30)郭慶藩撰,王孝魚點校: 《莊子集釋》,北京: 中華書局,2012年,第629頁。即指事物變化之所由。又《周易·系辭上》“陰陽不測之謂神”,韓康伯曰:“神也者,變化之極。”(31)李鼎祚撰,王豐先點校: 《周易集解》,北京: 中華書局,2016年,第403頁。據此我們可以知道,“機速如電”與“神速如化”皆是說天象變化十分疾速。

六、 據校補字跡試讀“民(彌)盈”

簡文中“民”字凡21見,多用為本字,如“萬民”等。但其中有三處與“浧/(盈)”固定搭配的用法,頗有不同。其文例為:

(3) 乃上隹(唯)天,司幾監【簡47】(乂),民(盈)而泩(省)之。【簡48】

上述“民”如字讀在簡文中語義突兀,尤其是例(2),講述天象運行,與“庶民”“萬民”難有邏輯關聯。我認為這里的“民”應讀為“彌”,訓為遍、滿。“民”“彌”聲母相同,韻部脂、真對轉,中古音皆為三等開口。上博簡《孔子見季桓子》簡18“行年民舊”,陳劍先生已主張讀為“行年彌久”。(32)陳劍: 《〈上博(六)·孔子見季桓子〉重編新釋》,《戰國竹書論集》,上海: 上海古籍出版社,2013年,第291頁。例(1)中“彌盈”是被量、算的對象,語義搭配是比較合適的,而例(2)(3)中的“彌盈”則都是指天體運行滿一周。

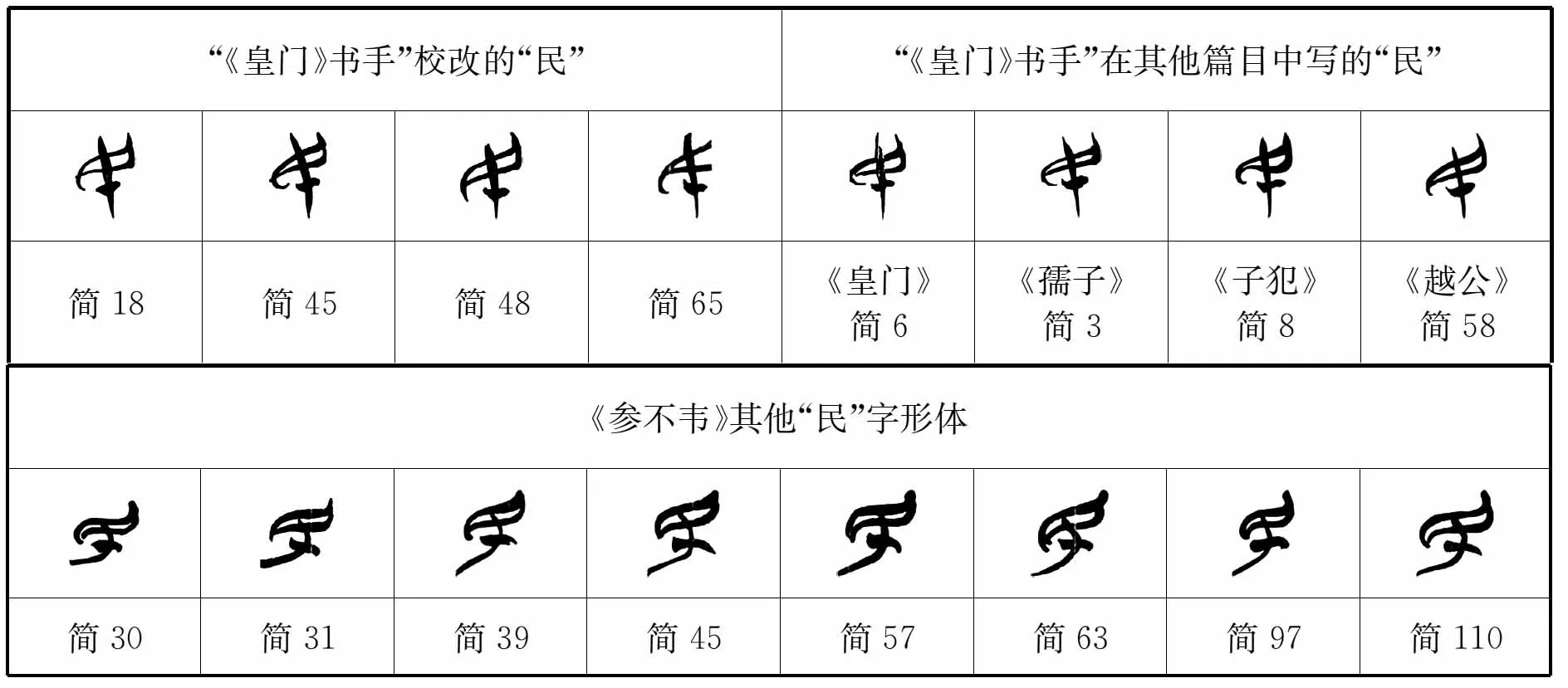

尤其值得注意的是,上述三處“民”字都經過“《皇門》書手”的校改,相關情況可參下表。這也是他在本篇中修改最多的單字,現在看來應是與該字的特殊用法直接相關。

“《》”“”“《》”“”18454865《》6《》3《》8《》58《》“”30313945576397110

由此推及“《皇門》書手”所改的第四處“民”,其文曰:

這處“民”也可讀為“彌”,訓為終。

結語

書手作為寫本古書的直接呈現者,對寫本的特點有相當大的決定作用。戰國竹書中的文字常被認為是當時的“俗寫體”,這個“俗”即是對書手個人特點變化多樣的總體認識。即便抄寫制作古書在當時有大的職業守則,然而就具體執行的每個書手而言,其文字知識水平有高下之別,文化結構背景也可能有國別地區之異,甚至在性格上有的中規中矩而墨守底本,有的頗具才華、善于革新卻不夠嚴謹,等等,可以說書手特點是古書抄寫流傳過程中的重要“變量”之一。我們在整理寫本古書的過程中,要充分認識古書抄寫流傳的復雜性,不得不考慮這些“變量”在文本中可能起到的作用,尤其是像“《保訓》書手”這樣個性特點突出的抄寫者,其對文字的影響應予以特別關注。這中間遇到的一些文本疑難問題,或許可以嘗試通過“跳出文本讀文本”的辦法來思考解決。

附記:本文草成于《參不韋》整理報告定稿后,部分意見已在整理報告校樣修改過程中被采納。