群組成員行為的普遍程度對行為預期的影響:規范感知的中介作用

胡寅鳳 龔謹瑜 艾丹楓 黃量杰成 周艷艷 尹 軍

(寧波大學心理學系暨研究所,寧波大學群體行為與社會心理服務研究中心,寧波 315211)

1 引言

作為群居性社會生物,人類個體并不是孤立存在的,而是經常與其他人交互組成群組,并與群組成員一起行動以實現共同的目標(Hirschfeld, 2001; Howe et al., 2021)。這種生活環境和經歷也塑造了人類處理社會群組信息的相關認知功能,呈現社會范疇化的加工特性(Prati et al., 2021)。具體來說,人們會自動地將個體歸入某一群組,并根據群組特性以及群組中其他成員的行為對其特性和行為進行理解和預期。基于這一范疇化思維,人們普遍認為社會群組成員具有共同的行為特征,并預期同一群組的成員會表現出相同或相似的行為(Bodenhausen et al., 2012; Liberman et al., 2017)。

關于人們預期群組成員行為具有一致性的結論,以往研究往往設定已知群組成員的行為均相同,進而預期未知群組成員的行為模式(徐浩等, 2019; Powell & Spelke, 2013)。但群組中并非所有成員都表現出相同的行為,可能只是其中的部分成員做出某一相同行為,即行為的普遍程度(也被稱為描述性規范; Agerstr?m et al., 2016)。研究發現,群組中某一行為的普遍程度越高,觀察者越傾向于預期未知群組成員做出該行為(陳滿等, 2019)。然而,前述研究中群組成員所呈現的行為,在追求個人目標的成本上和與群組保持一致上并不存在較大沖突。如在用電消費上,與大多數人的節能行為保持一致,可在一定程度上降低個人生活成本。而在許多情況下,與群組的普遍行為保持一致會增加個體的行為成本,從而降低個體追求目標的效率(Jara-Ettinger et al, 2016)。如班級的大多數人在地鐵閘機口A排隊,這時又來了該班級的另一個人,他可以選擇排在人少的另一閘機口B,也可以選擇人多的閘機口A。若其選擇閘機口A,雖然與群組的普遍行為保持一致,但由于排隊的人多,等待的時間可能更長,這與個人追求目標的效率存在沖突。那么,在這種遵從群組成員行為與實現個人目標效率存在沖突的情境中,群組成員行為的普遍程度越高,人們會越傾向于預期未知群組成員做出與已知群組成員相同的行為嗎?

從完全理性人假設出發,個人在實現目標時會遵從效用最大化,以最小成本達到目標(Arthur, 2021)。如此,針對上述問題,在遵從大多數人行為卻增加個人成本時,可能呈現群組成員行為的普遍程度越高,人們預期未知群組成員做出與已知群組成員相同行為的可能性越低的趨勢。然而,這一假設是基于個體層面的行為分析,雖然行為均由單獨的社會個體發出,被預測對象在個體層面所傳遞的線索信息可影響對其行為的預測,如個人偏好、成本信息等(Ding et al., 2017; Jara-Ettinger et al., 2016),但是根據勒溫的場理論,社會個體實施行為時往往受到周圍社會情境的限制,體現了社會個體與社會情境的相互影響(Lewin, 1951; Scott, 2017)。

群組是核心的社會情境因素,其存在可使人的行為更具有組織性和規范性,從而實現個人無法完成的共同目標(Kalish, 2012; Liberman et al., 2017)。規范影響理論表明,在群組情境中,行為的普遍程度不僅能夠傳達在該群組中什么是適當行為的信息(Williamson et al., 2013),還能夠提供在該群組中什么是應該做的行為規范(Bendor & Swistak, 2001; Dannals & Miller, 2017)。群組規范代表著群組對某種行為的認同態度,根據社會人假設,由于行為主體的有限理性和環境的復雜性,應考慮制度和規范,而當個體無法做出完全理性的決定時,往往更依賴于社會價值觀(Bethencourt & Kunze, 2019; Elster, 1989; Oyserman & Uskul, 2008)。因此,行為的普遍程度越高,人們感知到的群組中行為規范的程度也越強,為了減少因違反規范而遭到社會制裁的可能性(Bendor & Swistak, 2001; Van Kleef et al., 2015),人們越會選擇與群組中大多數成員保持一致。以往研究也發現,觀察者會將群組已知成員的低效率行為泛化到未知群組成員身上(徐浩等, 2019; Duan et al., 2021)。基于此,本文假設,在個人實現目標的效率與遵從群組成員行為存在沖突的情況下,群組成員行為的普遍程度越高,觀察者會感知到較強的行為規范,進而預期群組成員行為保持一致性的程度也越高。簡言之,群組成員行為的普遍程度可正向預測觀察者對未知群組成員的行為預期,且規范感知在行為的普遍程度與行為預期之間起中介作用。

為檢驗上述假設,與以往研究方法相同(Sparkman & Walton, 2017),本研究通過文字材料呈現群組情境和行為,考察在保持群組行為一致性與實現個人目標的效率存在沖突的情境中,群組成員行為的普遍程度對行為預期的影響,以及規范感知在其中的作用。鑒于群組存在不同類型,包括相似性和關聯性較高的緊密型群組以及相似性和關聯性較低的松散型群組(Rhodes & Chalik, 2013),實驗一與實驗二招募了大學生和參與工作的成人作為被試,分別在緊密型群組和松散型群組情境中探討上述問題,以檢驗實驗結果的穩定性。

2 實驗一

2.1 方法與程序

2.1.1 被試

根據實驗設計(單因素被試內,包括兩水平),將Alpha值設置為0.05,效應量設置為0.3(由于是問卷調查,變異往往較大,所以預期效應量一般較小)(Cheung et al., 2005; Kelleher et al., 2004),Power值設置為0.80,通過軟件G*Power 3.1計算所得的建議樣本量為90名(Faul et al., 2009)。為保證達到建議樣本量的要求,通過廣告招募的方式在校園中招募大學生,即學生組被試103名(男生42名,女生61名),年齡在18~39歲之間(M=22.63,SD=3.81)。為增加樣本的多樣性以及檢驗實驗結果的穩定性,還在公司中招募了社會組被試90名,剔除無效數據后有效被試82名(男性27名,女性55名),年齡在20~72歲之間(M=33.90,SD=10.27)。實驗結束后,付給被試3~5元報酬。該實驗獲得了寧波大學心理學研究倫理委員會同意,且在實驗前保證每個被試充分知曉實驗要求,并同意參與本實驗。

2.1.2 實驗材料

(1)情境材料的編制

結合日常生活編制了六項不同的日常事件,預調查中讓被試選出自己經常遇到的群體行為且可能存在不同選擇的事件,結果發現頻率最高的三個事件分別為:過安檢(78.64%)、等電梯(79.61%)、 進小區(67.96%)。根據這三個事件,進一步擬定了事件中與群組成員保持相同行為和個人完成目標的成本或效率存在沖突的情境。兩位專家對事件中“是否存在沖突”的判斷上均選擇了“是”,且招募的被試在1到7點評分上,評價沖突程度均大于4分(過安檢:t(71)=10.96,p<0.001, Cohen’sd=1.29,BF10=9.36×1013;等電梯:t(71)=4.26,p<0.001, Cohen’sd=0.50,BF10=315.78; 進小區:t(71)=13.39,p<0.001, Cohen’sd=1.58,BF10=1.12×1018)。為操縱群組成員行為的普遍程度,在三個生活事件情境中分別呈現某行為普遍程度高和普遍程度低兩種信息,從而制作成一套包括六個情境的問卷(為避免被試猜出實驗目的,呈現給被試的問卷名稱為“社會行為問卷調查表”),具體為:

行為普遍程度高的條件:(1)某地鐵站有A、B兩個安檢口。三個彼此熟悉的同校學生在過安檢時,全部都在安檢口A前整齊地排成了一排,過了一會兒,又來了這所學校的另一個學生C。(2)某公司有A、B兩部電梯,三個穿同樣制服的白領在等電梯時,全部在電梯A前排成了一排,過了一會兒,又來了穿著同樣制服的白領C。(3)某小區前門有A、B兩個入口,中午,三個穿同樣制服的外賣員在進入小區時,全部在小區的A門登記信息,過了一會兒,又來了穿同樣制服的外賣員C。

行為普遍程度低的條件:(1)某地鐵站有A、B兩個安檢口,三個彼此熟悉的同校學生在過安檢時,兩個排在安檢口A,一個排在安檢口B,過了一會兒,又來了這所學校的另一個學生C。(2)某公司有A、B兩部電梯,三個穿同樣制服的白領在等電梯時,兩個排在了電梯A,一個人排在了電梯B,過了一會兒,又來了穿著同樣制服的白領C。(3)某小區前門有A、B兩個入口,中午,三個穿同樣制服的外賣員在進入小區時,有兩個在A門登記了信息,一個在B門登記了信息。過了一會兒,又來了穿同樣制服的外賣員C。

(2)問卷項目的設定

參考Shilo等人(2021)和Turri(2017)的研究,將測量行為預期的項目設定為“你覺得,學生C到安檢口A排隊的可能性有多大?”(以過安檢事件為例,其他事件設置相同,下同),分值越大說明被試預期被預測對象越傾向做出與群組成員相同的行為(或預期遵從群組成員的行為)。針對規范感知的測量,參照Mackie等人(2015)以及Montano和Kasprzyk(2015)的研究,被試需對感知到的描述性規范與強制性規范進行評分,共包括四個項目,具體為:“你覺得,學生C到安檢口A排隊,是因為他學校中大多數人都這么做的可能性有多大?”“你覺得,學生C到安檢口A 排隊,是因為他想和同校的其他人一樣的可能性有多大?”“你覺得,學生C到安檢口A排隊,是因為這個學校的學生認為在一起排隊是合適的行為,可能性有多大?”“你覺得,學生C到安檢口A排隊,是因為這個學校規定了學生集體外出時應在一起排隊,可能性有多大?”。被試需對每個項目進行李克特7點評分,報告他們在多大程度上認同該表述(“1”=完全不可能,“7”=完全可能),分值越大說明被試越傾向于基于感知到的規范對群組成員行為進行預期。

2.1.3 設計與程序

實驗通過廣告在校園以及公司中招募被試,并采用小組(4~5人)形式在安靜的會議室內實施,每位被試完成一套“社會行為問卷調查表”。首先需填寫人口學信息,之后閱讀上述文字描述的情景材料,對因變量行為預期以及規范感知相關的項目進行評定,時間約為五分鐘。本實驗采用單因素被試內實驗設計,自變量為行為普遍程度,包括行為普遍程度低和行為普遍程度高兩種條件。中介變量為規范感知,因變量為行為預期。

2.1.4 數據整理與預分析

采用SPSS 26. 0進行數據分析和處理。以不同的行為普遍程度條件為單位,將三個情境材料中三個關于行為預期的項目和12個關于規范感知的項目進行同質性檢驗,結果顯示不同情境下相對應的行為預期項目(0.55≤α≤ 0.77)和規范感知項目(0.79≤α≤ 0.88)的評分一致性較高。據此,合并三個情境材料的數據,并使用行為預期相關項目的均值以及規范感知相關項目的均值進行后續統計分析。

2.2 結果與討論

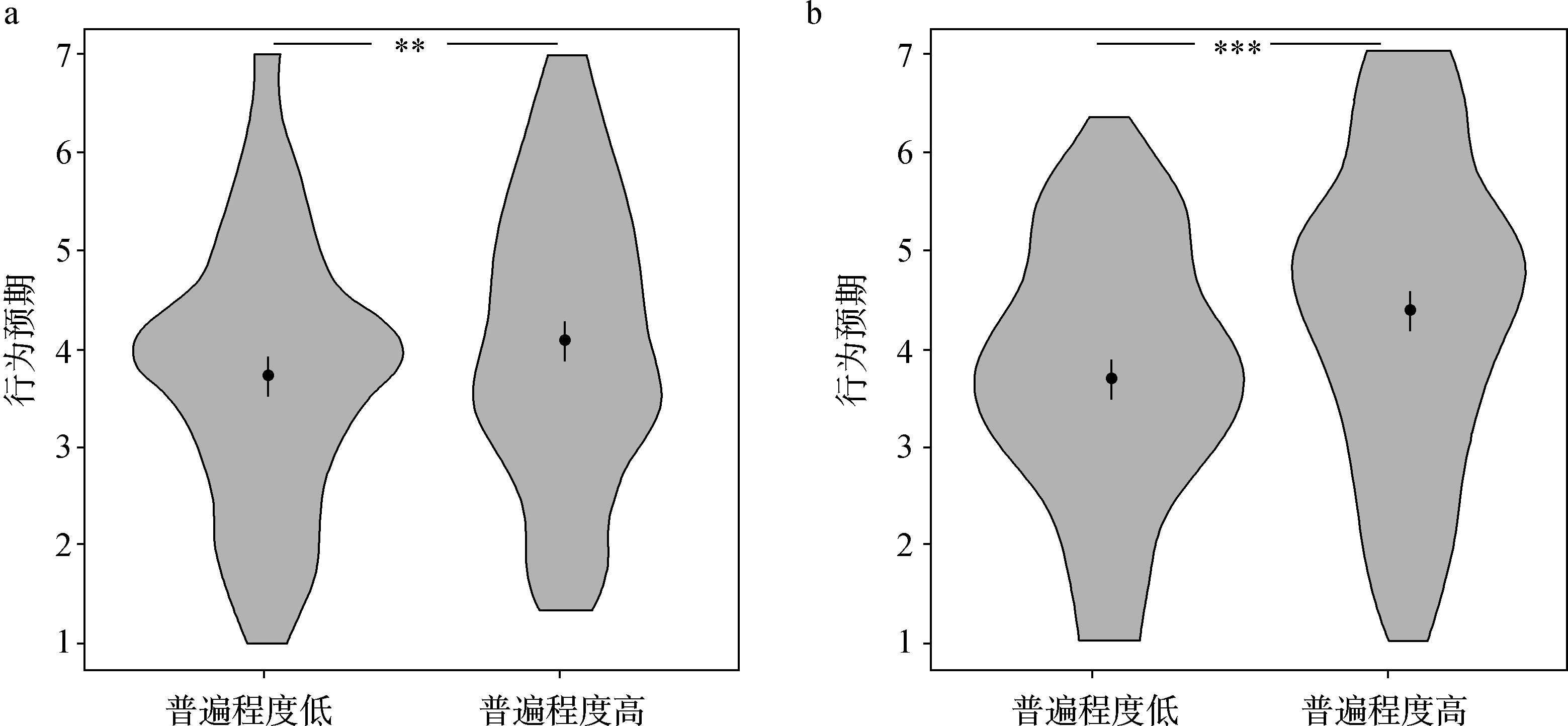

(1)行為普遍程度對行為預期的影響。學生組被試對行為預期的評定分數如圖1a。配對樣本t檢驗結果發現,行為普遍程度對行為預期存在顯著影響(t(102)=2.79,p=0.006, Cohen’sd=0.28,BF10=4.25),顯示高行為普遍程度條件下,被試預期被預測對象做出與群組成員相同行為的程度(M=4.07,SD=1.46)顯著高于低行為普遍程度條件(M=3.75,SD=1.35)。社會組被試對行為預期的評定分數如圖1b。配對樣本t檢驗結果發現,行為普遍程度對行為預期存在顯著影響(t(81)=3.86,p<0.001, Cohen’sd=0.43,BF10=93.68),顯示高行為普遍程度條件下,被試預期被預測對象做出與群組成員相同行為的程度(M=4.37,SD=1.57)顯著高于低行為普遍程度條件(M=3.70,SD=1.31)。上述結果表明,無論是學生組還是社會組,群組中某行為的普遍程度越高,觀察者預期被預測群組成員越傾向于選擇該行為。

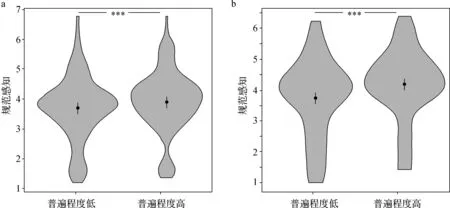

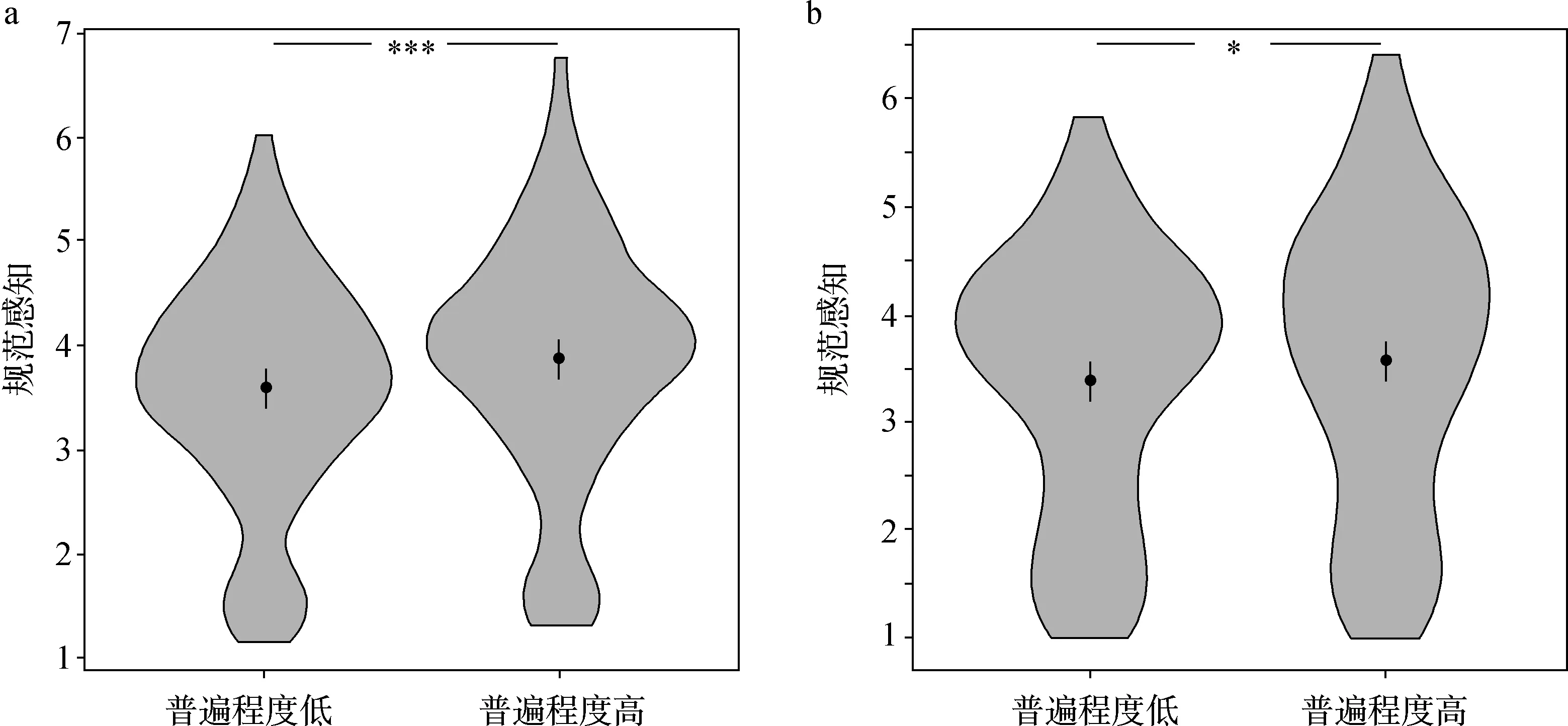

(2)行為普遍程度對規范感知的影響。學生組被試對規范感知的評定分數如圖2a。配對樣本t檢驗結果發現,行為普遍程度對規范感知存在顯著影響(t(102)=3.61,p<0.001, Cohen’sd=0.36,BF10=42.93),顯示高行為普遍程度條件下被試感知到的規范強度(M=3.92,SD=1.12)顯著高于低行為普遍程度條件(M=3.70,SD=1.13)。社會組被試對規范感知的評定分數如圖2b。配對樣本t檢驗結果發現,行為普遍程度對規范感知存在顯著影響(t(81)=4.37,p<0.001,Cohen’sd=0.48,BF10=503.94),顯示高行為普遍程度條件下被試感知到的規范強度(M=4.06,SD=1.09)顯著高于低行為普遍程度條件(M=3.62,SD=1.22)。上述結果表明,無論是學生組還是社會組,群組中某行為的普遍程度越高,觀察者感知到該行為的規范越強。

圖1 實驗一中學生組(a)和社會組(b)被試在不同行為普遍程度下行為預期的評分

圖2 實驗一中學生組(a)和社會組(b)被試在不同行為普遍程度下規范感知的評分

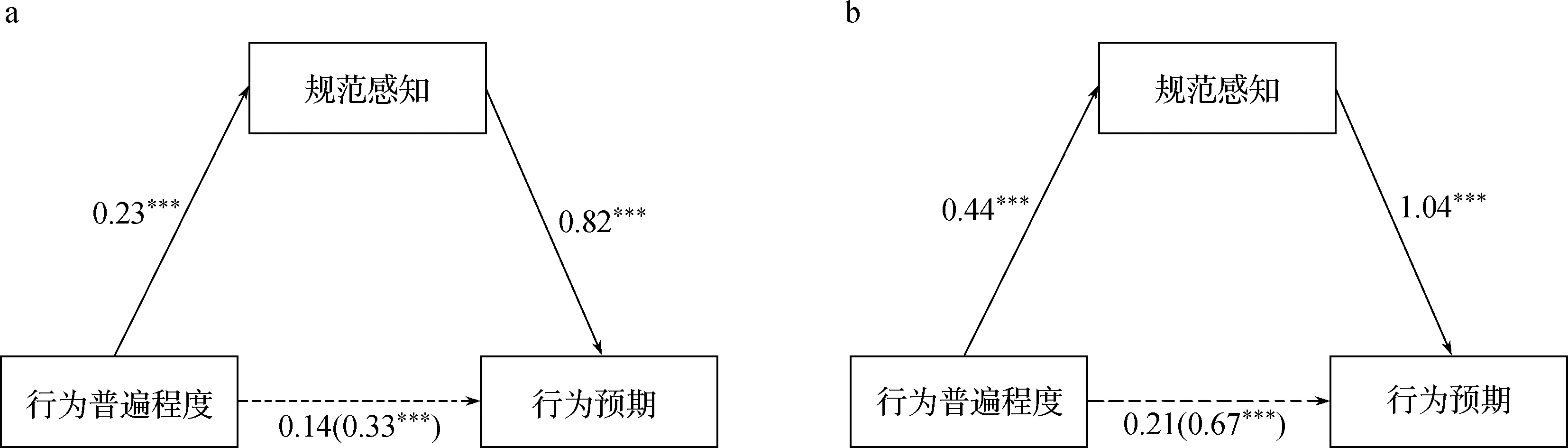

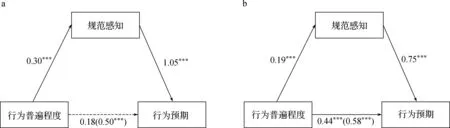

(3)規范感知在行為普遍程度影響行為預期中的中介作用。為考察行為普遍程度對行為預期影響的機制,分析了規范感知在二者之間的中介效應。以行為普遍程度作為自變量,行為預期(即預期遵從群組成員的行為)為因變量,規范感知作為中介變量,采用基于Bootstrap的中介效應檢驗程序進行檢驗(Preacher & Hayes, 2004)。由于本研究為單因素兩水平被試內實驗設計,故采用王陽和溫忠麟(2018)的基于兩水平被試內設計的路徑分析法,使用Mplus進行中介效應分析。

檢驗結果表明,對于學生組,規范感知的中介效應顯著(ab=0.19,SE=0.07, 95% CI=[0.07, 0.34]),即規范感知在行為普遍程度影響行為預期的關系中起中介作用,見圖3a;對于社會組,規范感知的中介效應也顯著(ab=0.46,SE=0.12, 95% CI=[0.24, 0.70]),進一步驗證了規范感知在行為普遍程度與行為預期中的中介作用,見圖3b。

上述所有結果均不受性別變量的影響(p≥0.072,BF10≤1.04)。實驗一在不同被試群體中均發現,相比某行為的普遍程度低,當該行為普遍程度高時,人們預期群組成員選擇該行為的可能性越大,且規范感知在這一影響中起中介作用。具體而言,對于群組中普遍程度高的行為,人們感知到在群組成員執行該行為時具有更強的規范,進而預期群組其他成員也更傾向于做出這一行為。

圖3 實驗一中學生組(a)和社會組(b)規范感知的中介路徑圖

3 實驗二

群組存在不同的類型,包括相似性和關聯性較高的緊密型群組以及相似性和關聯性較低的松散型群組(Rhodes & Chalik, 2013)。針對松散型群組,有研究者認為,其可能傳遞的規范信息較弱;也有研究者認為,作為群組的一種類型,其也可以被感知到存在可約束群組成員行為的群組規范(Gelfand et al., 2011; Miller & Prentice, 2016; Strahilevitz, 2003)。據此,實驗二進一步在松散型群組情境中探討上述問題,以檢驗實驗結果是否具有普遍性。

3.1 方法與程序

由于實驗設計與實驗一基本相同,預計招募的被試量與實驗一相同,且盡量保持相同樣本量。據此,通過廣告招募的方式在校園中招募大學生,即學生組被試105名(男生33名,女生72名),年齡在19~36歲之間(M=22.68,SD=3.94);在公司中招募了社會組被試90名,剔除無效數據后有效被試84名(男性31名,女性53名),年齡在18~55歲之間(M=32.51,SD=8.98)。

實驗材料和流程與實驗一基本相同,除了將材料情境中對群組的描述替換為松散型群組,具體為:“三個彼此陌生的同校學生在過安檢時”,“三個彼此穿不同制服的白領在等電梯時”,“三個彼此穿不同制服的外賣員在進入小區時”。

與實驗一相同,以不同的行為普遍程度條件為單位,對三個情境材料中三個關于行為預期的項目和12個關于規范感知的項目進行同質性檢驗,結果顯示不同情境下相對應的行為預期項目(0.61≤α≤ 0.70)和規范感知項目(0.85≤α≤ 0.87)的評分一致性較高。據此,合并三個情境材料的數據,并使用行為預期相關項目的均值以及規范感知相關項目的均值進行后續統計分析。

3.2 結果與討論

(1)行為普遍程度對行為預期的影響。學生組和社會組被試對行為預期的評定分數如圖4所示。就學生組而言,配對樣本t檢驗結果發現,行為普遍程度對行為預期存在顯著影響(t(104)=3.39,p<0.001, Cohen’sd=0.33,BF10=22.10),顯示高行為普遍程度條件下被試預期被預測對象做出與群組成員相同行為的程度(M=4.01,SD=1.56)顯著高于低行為普遍程度條件(M=3.51,SD=1.32)。對社會組來說,配對樣本t檢驗結果發現,行為普遍程度對行為預期存在顯著影響(t(83)=2.98,p=0.004, Cohen’sd=0.33,BF10=7.15),顯示高行為普遍程度條件下被試預期被預測對象做出與群組成員相同行為的程度(M=3.91,SD=1.70)顯著高于低行為普遍程度條件(M=3.33,SD=1.47)。該結果表明,不同組被試均預期群組中某一行為的普遍程度越高,群組成員做出該相同行為的可能性越大。

圖4 實驗二中學生組(a)和社會組(b)被試在不同行為普遍程度下行為預期的評分

圖5 實驗二中學生組(a)和社會組(b)被試在不同行為普遍程度下規范感知的評分

(2)行為普遍程度對規范感知的影響。學生組和社會組被試對規范感知的評定分數見圖5。配對樣本t檢驗結果發現,學生組中行為普遍程度對規范感知存在顯著影響(t(104)=4.29,p<0.001, Cohen’sd=0.42,BF10=426.17),顯示高行為普遍程度條件下感知到的規范強度(M=3.87,SD=1.14)顯著高于低行為普遍程度條件(M=3.58,SD=1.06);社會組中行為普遍程度對規范感知存在顯著影響(t(83)=2.02,p=0.046, Cohen’sd=0.22,BF10=0.83),顯示高行為普遍程度條件下感知到的規范強度(M=3.58,SD=1.09)顯著高于低行為普遍程度條件(M=3.39,SD=1.23)。因此,無論是學生組還是社會組,行為的普遍程度越高,評價者感知到的規范越強。

(3)規范感知在行為普遍程度影響行為預期中的中介作用。實驗二的中介作用檢驗方法同實驗一。檢驗結果表明,對于學生組,規范感知的中介效應顯著(ab=0.31,SE=0.12, 95% CI=[0.12, 0.54]),對于社會組,規范感知的中介效應也顯著(ab=0.14,SE=0.10, 95% CI=[0.00, 0.35]),因此規范感知在行為普遍程度影響行為預期的關系中起中介作用,見圖6。

上述所有結果均不受性別變量的影響(p≥0.221,BF10≤0.46)。實驗二在松散型群組的情境中重復了實驗一的結果,揭示相對于某行為的普遍程度低時,當該行為的普遍程度高時,人們感知到在群組中執行該行為具有更強的規范,進而預期群組成員也更傾向于做出這一行為。

圖6 實驗二中學生組(a)和社會組(b)規范感知的中介路徑圖

4 綜合討論

通過呈現緊密型群組和松散型群組情景,操縱行為的普遍程度,考察了在實現個人目標效率與遵從群組成員行為存在沖突的情境中,行為的普遍程度對行為預期的影響及規范感知的作用。結果發現,無論是在緊密型群組還是松散型群組情境下,群組中某行為的普遍程度越高,人們對該行為的規范感知越強,從而越傾向于預期群組成員做出相同行為。

該結論與以往關于行為預期的研究發現一致,即揭示了群組中某一行為的普遍程度越高,觀察者越傾向于預期未知群組成員做出該行為,但將其拓展到了在實現個人目標效率與遵從群組成員行為存在沖突的情境中。本研究也為人們基于群組知識進行行為預期提供了直接證據。研究發現,人們在對他人行為進行預期時往往依據特定個體的知識, 如個體的信念、 心理狀態、 偏好等(Jara-Ettinger et al., 2016; Kruse & Degner, 2021)。然而,為每個人儲備特定知識是非常困難的,且基于個體層面的信息進行預測是一個對認知要求很高的過程(Bodenhausen et al., 2012)。應對這一瓶頸的關鍵途徑是利用被預期對象所屬社會群組的知識, 獲取其成員的共同行為傾向(Amodio, 2014; Liberman et al., 2017)。據此,即使在不知道特定個體相關信息的情況下,人們依然可以預期該個體與群組成員共享某些行為和屬性。

值得注意的是,本研究對實驗結果進行跨實驗比較,發現除行為普遍程度高條件下緊密型群組的規范感知顯著高于松散型群組外,在其他所有測量指標上,不同類型的群組間均無差異;且重新招募被試進行調查,發現對松散型群組凝聚力的評價低于緊密型群組。由此可知,在緊密型群組和松散型群組情境下,行為的普遍程度均能影響行為預期且機制類似,這似乎與以往關于群組凝聚力影響認知和行為選擇的結果不一致(Blondé & Falomir-Pichastor, 2021)。這可能與被試視角不同有關,以往發現凝聚力影響認知的研究大多是參與者視角,當被試卷入高凝聚力群組會感知到更大的群組壓力,從而在認知和行為上表現出差異;而本研究從旁觀者的視角出發,無論群組成員的凝聚力如何,尤其是在外顯層面,被試均會將群組理解為有機的組成單元,進而感知到規范的存在并預期群組成員的行為(Kalish, 2012; Liberman et al., 2017)。未來研究可對這一推測進行系統檢驗。

本研究揭示規范感知在群組成員行為的普遍程度對行為預期的影響之間起中介作用。群組規范代表著群組成員對某種行為的認同態度,個體進行行為選擇時應考慮制度和規范(Elster, 1989),且當人們對了解的信息不完備時(如研究中對被預期對象未來行為的不確定),往往會更依賴于社會規范(Oyserman & Uskul, 2008)。當觀察群組行為時,人們對群組行為的表征包含了對群組規范的感知與認識(Kalish, 2012; Liberman et al., 2017),因此在對他人行為進行預期時,人們更依賴于群組規范而不是成本最小化的理性計算,往往認為群組成員會做出與規范一致的行為。這一結果也得到了一些研究的支持,當群組成員均以同樣低效的動作接近外部目標時,觀察者更傾向于預期其他群組成員執行相同的低效動作(Duan et al., 2021),因為這些低效的動作可能代表著一個社會群組共同的儀式或規范(Kapitány & Nielsen, 2015)。

綜上所述,本研究揭示了在實現個人目標效率與遵從群組成員行為存在沖突的情境中,無論是面對緊密型群組還是松散型群組,規范感知在群組成員行為的普遍程度與行為預期間起中介作用。基于勒溫的場理論以及規范影響理論,本研究為人們基于群組知識進行行為預期提供了直接證據,也為基于群組知識進行行為預期的內在機制提供了可能性解釋,即規范感知是基于群組知識進行行為預期的重要心理機制。同時,本研究結果啟示政策制定者,可在群體情境中形成規范感知來引導人們對群體行為的預期。如當需要促進的群體行為與個人的利益存在沖突時,為釀造良好的社會行為預期,在宣傳時可著重強調該行為的社會規范性,以此提升民眾對該行為的規范感知,進而提升政策影響力。本研究也存在一些局限。首先,研究的實驗材料為文字材料,后續可通過真人視頻的呈現方式進行調查,以提高生態效度。其次,群組存在不同類型,如任務型群組、類別型群組等(Spencer-Rodgers et al., 2007),而本研究僅以相似性和關聯性呈現群組,其更接近于類別型群組,后續可在其他類型的群組中檢驗結果的普遍性。最后,鑒于社會規范可分為描述性規范以及強制性規范兩種(Legros & Cislaghi, 2020),需進一步探究哪種規范感知在預期群組成員行為中的作用更大。

5 結論

在實現個人目標效率與遵從群組成員行為存在沖突的情境中,無論是面對緊密型群組還是松散型群組,若群組中某行為的普遍程度越高,人們對該行為的規范感知越強,從而越傾向于預期群組成員做出相同行為。簡言之,群組成員行為的普遍程度影響行為預期,且規范感知起中介作用。