電影奇觀媒介考:驚詫美學的衰落與復魅

◆王 嶸

“奇觀”在現代視覺文化語境中代表旨在生產感官快感、消費導向的圖像文化形態,它不同于注重理性意義的語言文化形態。“奇觀”概念最初經由居伊·德波、鮑德里亞、道格拉斯·凱爾納等理論家的定義與延伸,成為現代娛樂工業和消費社會中的經典視覺符碼。在電影領域,美國電影理論家湯姆·甘寧(Thomas Gunning)通過研究早期電影提出“吸引力電影”(The Cinema of Attraction)概念,較早地探討了電影的奇觀本質。甘寧將吸引力電影與現代性的震驚文化特征相關聯,提出了“驚詫美學”概念來指代早期電影的新技術特效帶給觀眾的感官震撼和全新審美體驗。電影的“驚詫美學”風格隨著早期電影的敘事化發展而衰落沉寂,又在當代隨著數字電影的崛起而強勢回歸。從早期電影到數字電影所展現的不同驚詫美學意蘊表征了現代娛樂工業將移動影像打造成視覺奇觀來捕獲受眾注意力的圖像文化運作機制。

一、“魔術”奇觀衰落:早期電影的敘事化發展

(一)早期電影的驚詫性魔術幻象

“奇觀”可以被視為電影的開端。19世紀初,電影以視覺裝置的物質形態萌生,諸如暗箱、幻燈、萬花筒、西洋鏡、詭盤(費納奇鏡)、走馬盤等“奇技淫巧”的光學裝置通過視覺暫留原理動態呈現圖像,開啟了19世紀的“前電影”時代。觀眾通過投幣就能手動操控這類光學玩具并循環播放觀看內容。“前電影”光學裝置創造的魔術奇觀幻象使觀眾初次體驗到了視覺現代性的震驚效果。1895年盧米埃爾兄弟創作的《火車到站》的放映正式開啟了影史的奇觀時刻。難以置信的移動幻象既讓第一批電影觀眾驚慌失措、尖叫逃離,又讓他們在相信與懷疑、焦慮與興奮之間體驗新穎神奇的感官游戲,沉醉于現代機械裝置的震撼力量中。觀眾對《火車到站》前所未有的震驚反應是一次與現代性的相逢,如甘寧所指,“震驚不僅變成了現代體驗的一種方式,而且變成了一種現代驚詫美學的策略。從此以后,對新技術帶來的驚栗體驗的利用就混同聯系著災難。”[1]甘寧以“驚詫美學”風格來指代早期電影的視覺吸引力,即“緊扣并抓住注意力的能力(通常是表現為異國情調,不同尋常,出人意料,新奇變化)”[2],“吸引力直接作用于觀眾,有時候,就像早期的火車電影,非常夸大這種撲面而來的沖擊性體驗”[3]。“火車效應”表征了電影史中全新美學范式的開啟,迎面撞車的沖擊效果確立了早期電影與現代性震驚文化的緊密關聯。除《火車到站》外,托馬斯·愛迪生的電影作品《黑鉆石特快列車》(1897年)和《火車大碰撞》(1904年)等電影同樣再現了火車直接沖向觀眾的迎面撞車效果,視覺幻象顯現的瞬間爆發力在震驚觀眾的同時也為觀眾帶來直接的窺視快感。

早期電影的“驚詫”之處就在于舞臺魔術表演這種“欺騙性藝術”所創造的視覺特效技法在銀幕上的延伸。二十世紀剛剛開啟之際,魔術劇院和雜耍劇場就利用聚焦電燈和活動舞臺機等最新技術成果巧妙制造難以置信的奇觀幻象。喬治·梅里愛等人將魔術技法和戲劇表演等成熟視覺表現形式融入電影創作,推動了戲劇到電影的過渡。被譽為戲劇大師和電影魔術師的喬治·梅里愛先后利用道具模型、舞臺燈光和機械設備,融合多重曝光、延時攝影、錯視效果和畫面合成等“障眼法”技術特效來操控真實拍攝場景,干預現實影像,用魔術特效的表現方式增強連續性影像的吸引力,不斷為觀眾帶來震驚刺激的觀影體驗。早期電影看似統一時空的播放畫面實際是由前期拍攝、后期制作和特效技法等不同時空的影像拼貼轉化而成。這種不可思議的“威脅性”影像如同最偉大的魔術表演一般具有令人目瞪口呆的震驚效果,為觀眾帶來超脫日常生活經驗的愉悅感和滿足感。早期電影夢幻魔法般的視覺奇觀和連續性影像深深吸附了觀眾的注意力,不可見世界所展現的“真實感”、幻覺般的感知體驗和肉眼難以察覺的魔術特效使一切預設的技術存在痕跡變得透明。

早期電影凸顯魔術震驚效果的奇觀本質和離散的時間性(disjunctive temporality)使敘事成為非必要元素,也不會遵循因果律的時間秩序刻意推進敘事進程,吸引力游離于敘事邏輯之外。“梅里愛的電影中講故事的沖動從屬于制造‘吸引力’的沖動。魔術和特技效果往往可以使故事在敘事的軌道上停下來,觀眾就可以沉醉在奇觀的展示中”[4]。每一個奇觀吸引力遵循著自身的時間秩序從突然出現到快速消失,觀眾的目光游移在對下一個吸引力的搜尋和期待中,整部影片的吸引力(Attractions)和奇觀時刻在“出現—消失”、“在場—缺席”的重復循環中呈現出斷裂的時間結構。吸引力直接訴諸于觀眾的注意力,通過展示大量奇觀時刻來喚起觀眾震驚、興奮和快樂的知覺體驗,而不是追蹤敘事之謎。展示性(display)而非講述故事(storytelling)是早期吸引力電影的主導核心。

(二)早期電影的完整敘事化發展

眾所周知,湯姆·甘寧將1906年之前的早期電影如盧米埃爾和梅里愛的作品稱為“吸引力電影”,它們的核心不在于講故事而是強調直接的視覺刺激,向觀眾呈現一系列令人振奮的視覺奇觀,通過制造幻覺力量、異國情調和新奇感來捕獲觀眾的注意力。雖然諸如《月球旅行記》(1902年)一類的影片已有簡單的故事情節,但甘寧并未將其視為敘事電影的先驅,他僅稱之為“有情節的戲法片(trick films)”,它們的故事提供的只是一個框架,以便串聯起電影魔幻潛能的展演,這類影片的“戲劇展示凌駕于敘事吸引之上,強調震撼或驚懾的直接刺激,置故事的展開或虛構世界的建立于不顧”[5]。同時甘寧認為,在1907年至1913年這段時間電影才開始了真正的敘事化,故事片(feature films)的出現徹底改變了電影的雜耍形式。[6]早期電影逐步脫離了魔術奇觀的展示性本質,其驚詫美學范式發生轉移,從“奇技淫巧”的魔術雜耍形式轉向戲劇性元素的表現和人物形象的塑造,開啟了敘事化發展道路。

值得追問的是,早期電影(1895—1906年)所展現的魔術奇觀吸引力為什么僅維持了短暫的十來年時間就逐漸向敘事電影發展?這與故事長片的出現和鎳幣影院的急劇擴張密不可分。早期電影普遍以數分鐘的短片為主。梅里愛的早期作品如《胡迪尼劇院的消失女子》(1896年,1分11秒)、《魔法書》(1900年,3分鐘)、《橡皮頭》(1901年,2分 31秒)、《藍胡子》(1902年,9分鐘)、《月球旅行記》(1902年,14分鐘)、《浮士德在地獄》(1903年,6分鐘)、《梅里愛的魔術》(1904年,2分18秒)等,多為缺乏情節和人物塑造,僅將一系列無關聯的場面變化串聯在一起的短片,不具備成熟復雜的藝術形式,其地位低于“高雅藝術”戲劇和小說。為使自身作為一門藝術被承認,具備一定長度的敘事結構成為早期電影走出發展狹境的需要。1906年全球首部長篇敘事電影《凱利幫的故事》(70分鐘)出現,這也是甘寧將1906年視為區分吸引力電影和敘事電影的關鍵節點。好萊塢電影之父大衛·格里菲斯的早期短片作品如追逐片《孤獨的別墅》(1909年)、《隆臺爾報務員》(1911年),家庭喜劇《瓊斯先生有個脾局》(1908年)、《酒鬼的改造》(1910年),犯罪片《佩吉巷的火槍手》(1913年)等對現實與歷史的揭示和對類型片的開創性探索也發展了電影的敘事功能。他的電影長片作品如《一個國家的誕生》(1915年,190分鐘)、《黨同伐異》(1916年,163分鐘)等已經具備了相當成熟的電影敘事手法和鏡頭語言,著重于人物性格的塑造和復雜情節的編排。此后,早期電影多部短片串聯播放的形式逐漸退出歷史舞臺。電影由短到長的發展促進了片段式魔術奇觀向完整可述、具有因果邏輯關聯的敘事電影轉變。

大量放映場所的開設也為敘事電影的發展提供了連續性觀看空間。早期電影對于魔術雜耍等吸引力元素的過度曝光逐漸使“奇技淫巧”帶來的新鮮感消失殆盡,相似的影像風格很快就使奇觀不耐久看、難以為繼。觀眾的流失使多數無利可圖的制片公司紛紛另尋他途。就1910年前后的市場環境而言,美國大約出現了1萬家“五分錢娛樂場”[7],鎳幣影院的急劇擴張開啟了電影的產業化發展道路。蕭條的經濟和動蕩的社會生存環境使困頓的民眾倚賴電影“夢工廠”來暫時躲避現實生活的潦倒失意,電影院開始成為大眾固定的消費場所和娛樂空間,充足的觀影時長也帶動了食品、廣告等附加商業消費活動的發展。不同于早期吸引力電影斷裂的時間結構和直接展覽魔術奇觀的瞬間快感,電影敘事化發展后逐漸形成了連續性的時空結構、遵循因果律而剪輯的影像畫面和相對完整成熟的敘事手法,進而產生了以經典好萊塢影像風格為代表的類型化敘事電影,如追逐片、懸疑片、西部片、歌舞片和喜劇片等。

早期電影的敘事化發展改變了以展示奇觀為主導的影像風格。敘事電影中的吸引力元素仍然存在,但已內含于敘事形式之中不再起主導作用,甘寧稱之為“被馴化”的吸引力。[8]敘事電影的視覺奇觀典型地體現在勞拉·穆爾維所討論的主流好萊塢電影中的女性影像上。穆爾維在她的名作《視覺快感與敘事電影》中基于精神分析學理論提出了經典好萊塢敘事電影鏡頭代表男性“凝視”的理論觀點。女性作為一種被看客體以影像奇觀的形式存在于電影中,女性身體被敘事技巧編碼為色情奇觀成為片中男性角色和影院觀眾的共同欲望對象,與此同時,女性作為奇觀帶來的視覺快感又打斷了電影的敘事節奏。“作為性對象而展示的女性是性奇觀的主題……她承受著視線,迎合著也指稱著男性的欲望……在常規敘事電影中,女性的在場是奇觀不可缺少的要素,然而她視覺上的在場往往又會阻礙情節的發展”[9]。穆爾維對經典敘事電影文本內部奇觀要素的勘察也啟發了英國社會學家斯科特·拉什(Scott Lash)從更廣闊的維度探討敘事電影的奇觀現象。拉什優化了穆爾維將奇觀局限于女性影像并從屬于敘事的理論觀點,他認為在圖像凌越話語的后現代主義電影中,奇觀愈發主導著敘事。[10]拉什擴大了奇觀的定義,將以攻擊性本能為標志的圖像也包括在內,例如鬼怪電影、恐怖電影、色情電影以及男性向動作電影。

早期電影的敘事化發展也改變了電影與觀眾的關系。湯姆·甘寧富有洞見地指出,“吸引力電影引起了一種裸露癖(exhibitionist)而非窺淫癖。吸引力直接作用于觀眾,意識到觀看者的存在,并且追求迅速地滿足他們的好奇心。”[11]吸引力電影借助于舞臺劇的表現方式,通過演員直視攝影機,利用揮手、鞠躬和解說等提示行為,將觀眾的注意力和期待牽引至即將發生的奇觀時刻,正如魔術師在驚奇魔術場景出現之前慣用的引導性動作。早期電影表現出展覽主義的驚詫美學風格和魔術雜耍般開放的表演情境,并未力圖構建一個可供觀眾窺視的封閉世界。相比之下,敘事電影與觀眾的關系則截然不同,“在經典敘事里,觀眾是缺席的,限制演員朝向攝影機/觀眾注視或做動作就說明了這一態度……經典電影的觀眾成為窺淫癖(voyeur)的典型”[12]。規范化發展的現代影院體系利用放映機、銀幕和黑暗大廳等空間要素營造了“柏拉圖洞穴”[13]般的獨特放映情境和“窺淫癖”的觀看模式。20世紀初新舊媒介變革交替之際,象征著“現代與文明”的西方現代影院制度以明確的觀看規則潛移默化地規訓、控制著大眾,觀眾也屈從于銀幕上虛構世界的力量在幽閉空間中靜默凝視。敘事成為電影的主導目的以后,以魔術幻象為開端的電影奇觀逐漸褪去了“火車效應”帶來的震驚感而黯然衰落。

二、“擬像”奇觀回歸:數字電影的技術吸引力

(一)“擬像”挽回觀眾的商業策略

早期電影的驚詫美學風格僅維持了十來年就被以敘事為中心的電影傳統所取代,敘事電影迎來了近半個世紀的蓬勃發展時期。然而自20世紀50年代開始,受戰后經濟蕭條以及彩色電視出現的影響,影院上座率持續走低,經典敘事電影呈現衰頹跡象。這是否意味著自吸引力電影之后,現代性的震驚文化對電影的影響已經一去不復返?鮑德里亞意義上的“擬像”成為再次掀起電影驚詫美學風格的重要契機。為扭轉經典敘事電影的衰落趨勢,利用最新電腦成像科技在電影中提供奢華奇觀,是好萊塢自20世紀60—70年代以來核心商業戰略的體現,旨在挽回因電視等其它休閑娛樂活動的發展而失去的觀眾,確保自己的壟斷地位。與早期吸引力電影誕生的歷史相似,這一時期的“新好萊塢電影”幾乎都是技術密集、滿載特效的商業大片,通過兜售特效、雜糅類型并渲染氣勢恢宏的視聽奇觀來吸引公眾注意力,電影的吸引力隨著數字特效技術的崛起而強勢回歸。諸如《海神號遇險記》(1972年)、《驅魔者》(1973年)、《大白鯊》(1975年)、《星球大戰》(1977年)、《星際旅行 1:無限太空》(1979年)、《外星人》(1979年)、《刀片賽跑者》(1982年)、《最后的星際戰斗機》(1985年)、《深淵》(1989年)等影片都是預算高、媒體炒作密集的電影,幾乎所有場景都涉及特效技術,這類影片使“技術和影像的盛行超越了內容和意義”[14]。由數字技術渲染的電影奇觀不僅描繪出非凡的、奇異的、史詩般的場景和事件,更為觀眾帶來一種自然而強烈的照片真實感。列昂·葛瑞威奇將“擬像”時代的電影奇觀稱為“數字吸引力”[15]。

“新好萊塢電影”依賴數字影像技術所展現的“擬像”奇觀超越了以往經典敘事電影的現實主義視角,在空間上展示出宏觀的宇宙和微小的生命體,在時間上呈現“子彈時間”的慢美學風格,這種“擬像”吸引力彰顯出甘寧所指的“斯皮爾伯格—盧卡斯—科波拉電影效果”[16]。數字電影的興盛也一度使學界產生了“敘事崩潰論”的激進觀點。如科茨(Coates)認為,敘事在近幾十年已瀕臨崩潰,從20世紀60年代中期開始,我們看到現實主義與非現實主義電影之間的區別已經瓦解。惠勒·迪克森(Wheeler Dixon)驚呼,“我們現在目睹了敘事的崩潰和觀眾意識的消亡。情節被簡化為最簡單的線性圖:這是好人,這是壞人,這是沖突,好人贏了……在這些機械性的奇觀中,人物已經淪為純粹的擺設,這些奇觀的創造是為了迎合觀眾日益退減的注意力。”[17]這體現了當代觀眾不再渴望關注復雜的敘事結構,而是轉向尋求感官刺激帶來的新奇感。安德魯·達利(Andrew Darley)也看到了數字影像技術對傳統敘事意義中心理念的突破,“傳統敘事對奇觀的遏制正以前所未有的方式崩潰。”[18]與經典敘事電影相比,達利認為以數字“擬像”為主導美學特征的商業大片代表了傳統主流電影美學的一種轉變,“電影等同于敘事的觀念在經典時代占據主導地位,現在幾乎被取代了”[19]。眾多學者的憂慮的確發人深省,但這是否意味著數字電影的驚詫美學風格無法與敘事中心的電影傳統相兼容?我們可以從好萊塢主題公園的發展,以及當代流行的VR電影中找到答案,奇觀可以作為一種被敘事馴化、與敘事動態交織的數字吸引力而存在。

(二)被敘事馴化的數字吸引力

在當代數字電影中,連貫性敘事和意識形態仍然是電影奇觀的重要組成部分。杰夫·金(Geoff King)指出,新好萊塢大片中存在許多重要的底層敘事主題結構,它們一直在以隱形的方式支撐著奇觀,這種敘事結構即“開拓神話”(frontier mythology)。奇觀通過對正常性的破壞和侵入,在視聽層面為觀眾開拓出不同于日常生活的另一種經驗。例如20世紀90年代以來,好萊塢的主題公園、游樂設施和電腦游戲變得更像電影,比單純的娛樂形式更具敘事性。娛樂工業與電影敘事之間建立起聯系,新好萊塢電影成為主題游樂設施的潛在敘事背景,如由《侏羅紀公園》(1993年)、《哈利·波特與魔法石》(2001年)、《加勒比海盜》(2003年)、《變形金剛》(2007年)等影片衍生出來的主題公園。各類主題公園景點依據電影的敘事背景實物化再現了影片中的奇觀場景,海報和廣告等媒介作為預熱機制為觀眾預備心情,觀眾在電影敘事背景的牽引下耐心排隊等待,從而在接下來的奇觀體驗中獲得最大樂趣。“正是這種情感層面,使電影難忘,從而通過對游戲、視頻、服裝或主題公園的進一步消費,來促成對這種經歷的紀念。”[20]電影奇觀隱含了一種敘事背景來與受眾建立認知關聯,有助于確保昂貴的主題公園擁有受眾,也為電影衍生品賦予意義和情感共鳴。奇觀不應被視為外在于敘事的一種破壞性力量,而是可以與敘事在不斷變化的關系中合作共存。正如金所說,“在某些情況下,強化奇觀不是干擾敘事,而是有助于推動敘事,有利于潛在敘事結構的推進。”[21]這種利用電影敘事背景“開拓神話”、制造奇觀的電影衍生品運營機制,至今仍經久不衰。

奇觀與敘事合作共存的動態關系不僅存在于新好萊塢電影的衍生品中,也存在于運用前沿數字科技打造的VR電影中。近年來興起的VR電影所展現的技術震驚和驚詫美學風格與早期電影有著相似的吸引力運作機制:依靠可見的機械設備和“透明”的技術特效制造視覺奇觀。觀眾戴上頭盔、手套和手柄等裝備,以第一視角近距離沉浸在虛擬的電影特效場景中,三維立體聲等仿真效果的融入更增強了奇觀幻象的真實感。在觀影中,即便我們知曉VR電影的虛擬性,仍會將幻象誤認為真實存在,為自己腳踩懸崖的場景而畏縮腿抖,為自己從高處墜落的場景而心驚肉顫,產生身處真實情境的心理和生理上的知覺體驗。技術奇觀制造的“擬像”和多感官聯覺的打通,使我們不再相信自己在物理空間的真實位置。VR電影觀眾也與早期電影觀眾一樣震驚于全新的媒介技術,感受到了如同《火車進站》般迎面撲來的強烈沖擊感。如同早期電影觀眾在斷裂的時間中搜尋下一個吸引力,VR電影觀眾也在360度沉浸式體驗中用游移的目光捕捉下一個奇觀時刻。不可思議的“威脅性”VR影像將觀眾的震驚、驚恐、興奮和快感等知覺體驗融為一體,VR電影觀眾再次感受到了影像奇觀極具沖擊力的“火車效應”,湯姆·甘寧意義上的驚詫美學范式得到復魅,這是當代電影觀眾與現代性震驚文化的再次相逢。

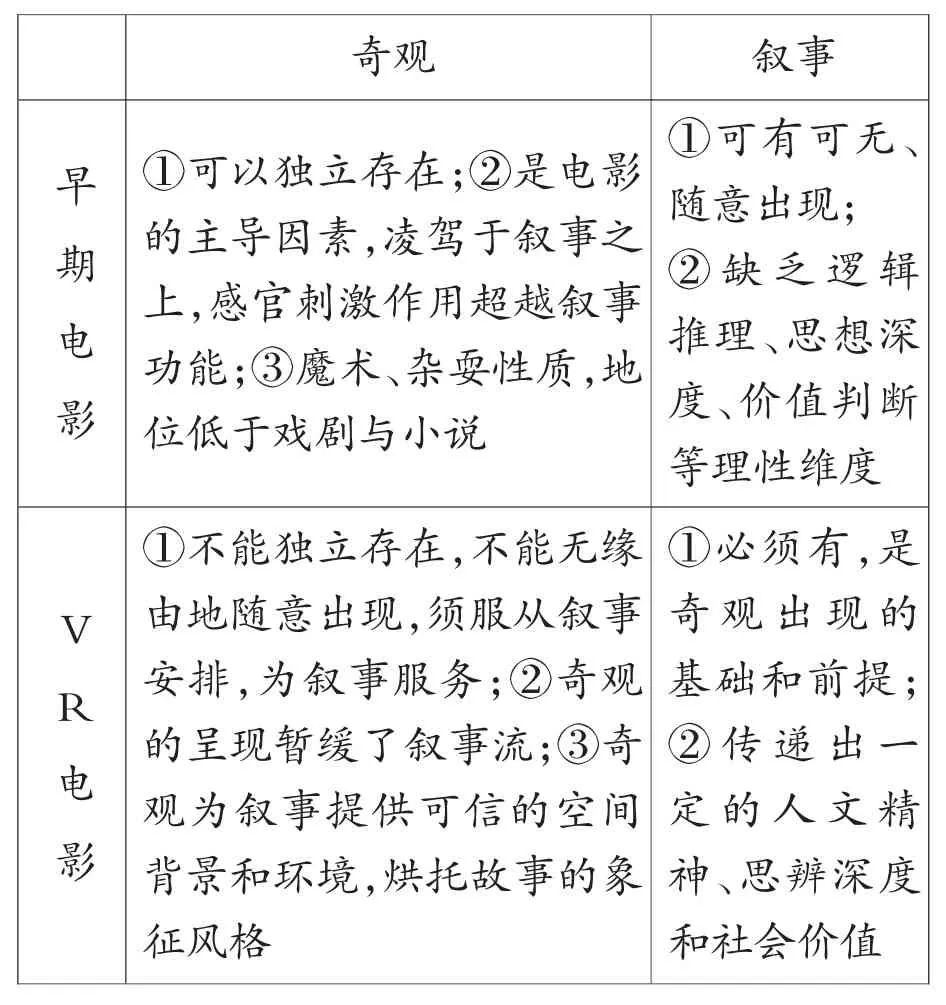

表:早期電影與VR電影的奇觀對照

VR電影與早期電影的相似之處還在于同樣較短的時長,以及同樣利用片中人物直視觀眾和攝影機的方式牽引觀眾注意力、直接展示技術吸引力。二者的不同在于,多數VR電影具有完整的故事敘事,顯露出被敘事邏輯收編的內容特點,奇觀場景只是增強敘事真實感和肉身沉浸感的空間背景。例如VR紀錄片《戰后家園》(Home After War,2018)的敘事者艾哈邁耶德站在伊拉克難民營的戰后廢墟景觀中直面觀眾,講述他所生活的區域無孔不入的安全威脅,他的兩個兒子正是在工作的房子里被炸彈擊中而無辜喪命。VR動畫《咕嚕米的眼睛》(Gloomy Eyes,2019)講述了太陽不再照耀地球以后,人類開始了與僵尸的持久戰爭。咕嚕米和妮娜的愛情火花也在黑暗的世界中明暗不定。影片豐富的空間層次和全景設計使觀眾體驗到了“移步換景”的新鮮感,觀眾的視線在黑暗的前景和背景中被光線、道具和角色牽引著進行弧線運動。畫面富有邏輯秩序地推進主體敘事,旁白補充故事細節。《共存之地》(Common Ground,2019)以全知敘事視角帶領觀眾游歷作為英國重要歷史紀念碑的艾爾斯伯里住宅區,感受英國住宅的社會變遷及其背后的歷史政策變革。片中角色也以旁白敘述的形式講述住宅變遷對自己生活的影響。VR動畫《墻壁里的狼》(Wolvesin the Walls,2019)中的女童直接注視觀眾講述她發現了墻壁中隱藏有狼并向家人證明她的發現,但有時兒童的話對于大人而言只是戲言。俄羅斯VR短片《喪尸醫院》(2020年)以高級病毒專家阿偉作為敘事第一視角講述他逃離喪尸醫院、躲避喪尸襲擊的驚險過程。影片的暴力奇觀體現在喪尸突然迎面撲咬的驚懼瞬間,觀眾身臨其境的恐懼感和緊迫感被“逃離”的敘事動機所牽引。

虛擬技術和硬件設備在VR電影中的組合運用使觀眾以第一視角出現在敘事空間中,逼真的敘事情境和身臨其境的深度參與感賦予觀眾主導敘事的能動性,單純視覺幻象的展示性目的則退居其次,這也是VR電影的驚詫美學風格區別于早期電影“弱敘事”的關鍵所在。昂貴的技術和硬件成本制約著VR電影翻新出奇的生命周期。當VR電影的技術瓶頸無法滿足觀眾快速更新的審美期待時,精細打磨的動人故事才更有助于持久維系VR電影的內容吸引力。可以說,數字電影的視覺奇觀已無法脫離故事敘事而獨立呈現。即便是提出“吸引力電影”和“驚詫美學”概念的甘寧,也沒有將“吸引力”與“敘事”置于二元對立的位置,他認為“展示的欲望可以和講述一個故事的欲望相互影響”[22]。艾麗希·伍德(Aylish Wood)也指出:“如果將時間和空間視為分立的兩種東西,勢必會產生敘事與奇觀相對立的看法。”[23]整體而言,吸引力/奇觀更傾向空間的呈現,敘事則偏重時間的綿延,時間和空間在一部影片中是共存統一的,無法置于二元對立的關系。當代數字電影的吸引力與敘事的互動模式既不是簡單的對立,也不是平穩的發展,而是動態共存。

三、奇觀的延續:展示性、新穎性與可述性

(一)展示性

無論是早期電影還是數字電影,其吸引力的主要運作機制就是利用奇觀幻象捕獲觀眾注意力,進而引發觀眾的震驚體驗。二者遵循的制作慣例就是渲染技術奇觀和奇幻元素成功地使觀眾驚嘆不已,通過將令人眼花繚亂的攻擊性景觀和象征性鏡頭(具有所指功能的長鏡頭、中鏡頭和大特寫等)變幻成視覺誘餌,為觀者提供強烈的視覺吸引力和沖擊效果,多樣化呈現奇異影像的魅力時刻,使觀眾沉浸在難以置信的圖像漫游中。正如湯姆·甘寧所說,“所有的電影都會以奇怪和驚訝作為噱頭,而且都是針對運動的幻覺來制造震驚體驗。即使全景拍攝的風光段落也不會僅僅是流于純美的注視與欣賞。”[24]電影奇觀的展示性特質就在于它創造出了本雅明意義上的“震驚的現代環境”。

(二)新穎性

“奇觀”之“奇”就在于它的新穎性。在我國古典文論中,“奇”與“新”是對舉概念。劉勰曰:“若氣無奇類,文乏異采,碌碌麗辭,則昏睡耳目”。[25]韓愈亦曰:“夫百物朝夕所見者,人皆不注視也。及睹其異者,則共觀而言之。”[26]可見,求奇求新是藝術創作突破陳規藩籬的首要準則,被稱為“奇”的作品正是藝術創新的表現。同理,電影吸引力的產生與新技術對藝術的決定性影響密切相關。電影百年經歷了西洋鏡、默片、彩色電影、2D、IMAX、3D、4D到VR等新媒介技術和軟硬件的更迭創新,利用新技術不斷在形式和內容上推陳出新,混淆著真實與虛構、可見與不可見之間的界限,改變了觀眾的審美體驗。每當吸引力呈現衰退之勢,電影就會利用新技術來拓展影像的奇觀效果和想象邊界,進而激發觀眾視聽震驚和情感騷動的“火車效應”,滿足當代觀眾本能地想要獵奇新穎事物的“眼睛的欲望”。因此,維持影像的震驚感和新穎性,不斷給予觀眾在視聽層面上的新鮮刺激和興奮體驗,“奇觀”才能得以延續。

(三)可述性

電影奇觀的延續固然離不開技術創新帶來的新穎視聽內容,但觀眾對于新技術的適應速度總會超越其更新速度,一旦電影當前的特效技法被觀眾熟悉直至司空見慣,“奇觀”就會喪失震驚觀眾的驚詫時刻和新鮮感。甘寧也指出,“現代性中的新奇出演著一個連續的戲碼,起初反應表現是驚詫,爾后漸漸將新技術接受為第二自然(Second Nature)。”[27]這說明,人們對同一事物的驚詫感會隨著重復觀看而退減,吸引力本身就具有不耐久看的不穩定特性。為避免“奇觀”轉向“奇過則凡”的困境,或步入黑格爾意義上的“藝術的終結”,用理性穩定的敘事機制來規訓、收編奇觀,使電影文本內部爆發性、無規律、不穩定的原驅力量在敘事主導的系統化機制內得到有效整合,電影奇觀的時間斷裂性和瞬時震驚感才能轉向規則有序的連續運動。連貫且富有因果邏輯秩序的敘事機制與對觀眾的感官刺激之間實現辯證互動,才能使具有現代性特征的電影完成從“震驚”向“循流”的轉變,即甘寧所說的,“震驚的文化或許會被平滑的循流以及理性的秩序技術所吸收……‘理性’與‘意外’之間的互動決定了現代性的動態……新奇的介入刺激與(電影的)自律原則相互作用,形成持續不斷的、辨證的生命力。”[28]

本文通過分析早期電影與數字電影所展現的不同驚詫美學風格,探究影史百年來電影奇觀與敘事動態交織的過程。奇觀與敘事間的制衡博弈持久地存在于電影和電影理論中。縱觀影史,奇觀與敘事一直處于此起彼伏、博弈角力、合作共存的辯證互動之中,共同構筑了不同時期電影作為造夢機器的迷人魅力,這也進一步體現出觀眾的矛盾欲望,“我們想找出答案,把敘述一直貫穿到結局,并揭示隨之而來的認識。同時,我們希望停下來凝視,在細節上逗留。”[29]奇觀在一部電影中得以延續也在于展示性、新穎性與可述性的有機融合。提升當代電影吸引力的關鍵就在于實現奇觀與敘事、空間與時間的交替融合、互動協作,以敘事收編馴化奇觀,兼具感官沖擊力量與理性思辨維度,以豐富多樣的驚詫美學風格為觀眾帶來更具震撼性的觀影體驗。

注釋:

[1][3][24]【美】湯姆·甘寧,李二仕:《一種驚詫美學:早期電影和(不)輕信的觀眾》,《電影藝術》,2012年第6期。

[2]【美】湯姆·甘寧,李二仕,梅峰:《吸引力:它們是如何形成的》,《電影藝術》,2011年第4期。

[4][28]【美】湯姆·甘寧,劉宇清:《現代性與電影:一種震驚與循流的文化》,《電影藝術》,2010年第2期。

[5][6][8][16]【美】湯姆·甘寧,范倍:《吸引力電影:早期電影及其觀眾與先鋒派》,《電影藝術》,2009年第2期。

[7]【英】大衛·帕金森:《電影的歷史》,王曉丹譯,廣西美術出版社2015年版,第39頁。

[9]Laura Mulvey:“Visual Pleasure and Narrative Cinema”,Meenakshi Gigi Kellner,Douglas(ed.),Media and Cultural Studies:Key works,Wiley-Blackwell,2006,p.346.

[10]Scott Lash:“Sociology of Postmodernism”,Routledge,1990,p.188.

[11][12][22]【美】湯姆·甘寧,宣寧:《現在你看見了,現在你看不見了:吸引力電影的時間性》,《藝苑》,2015年第3期。

[13]柏拉圖洞穴隱喻:在洞穴式的地下室中,一些囚徒的頭頸和腿腳都被綁著,不能走動也不能轉頭,只能向前看著洞壁。囚徒背后的高地上點著一堆火,在囚徒和火光之間有一堵矮墻。一些路人舉著各種器物從墻后面走過,并發出聲音。這些囚徒除了看見火光投射到他們對面洞壁上的陰影外,看不到別的東西。囚徒們不可避免地會把陰影看成實在真物本身,把路人發出的聲音當作陰影發出的聲音。詳見【古希臘】柏拉圖:《理想國》,郭斌和,張竹明譯,商務印書館1986年版,第272—273頁。

[14][18][19]Andrew Darley:“Visual digital culture:surface play and spectacle in new media genres”,Routledge,2000,p.102,106,106.

[15]【新西蘭】列昂·葛瑞威奇,孫紹誼:《互動電影:數字吸引力時代的影像術和“游戲效應”》,《電影藝術》,2011年第4期。

[17]Wheeler Dixon:“Twenty-Five Reasons Why It’s All Over”,Jon Lewis(ed.),The End of Cinema as We Know It:American Film in the Nineties,New York University Press,2001,pp.363-364.

[20][21]Geoff King:“Spectacular Narratives:Hollywood in the age of the blockbuster”,I.B.Tauris&Co Ltd,2000,pp.182-184,4-5.

[23]Aylish Wood:“Time spaces in Spectacular Cinema:Crossing the Great Divide of Spectacle Versus Narrative”,Screen,Vol.43,No,3,2002,p.386.

[25]劉勰:《文心雕龍》,范文瀾注,人民文學出版社1958年版,第589頁。

[26]韓愈:《韓愈文集匯校箋注》,劉真倫,岳珍校注,中華書局2010年版,第865頁。

[27]Tom Gunning:“Re-Newing Old Technologies:Astonishment,Second Nature,and the Uncanny in Technology from the Previous Turn-of-the-Century”,David Thorburn,Henry Jenkins(ed.),Rethinking Media Change The Aesthetics of Transition,MIT Press,2003,pp.39-59.

[29]Yvonne Tasker:“Spectacular bodies:Gender,Genre,and the Action Cinema”,Routledge,1993,p.6.