從生命歷程法到寓言:教師研究方法的新進展

鄭 璐

(北京教育學院,北京 100120)

20世紀60年代,威廉·派納(William F.Pinar)等人在北美課程領域展開了概念重建運動。該運動旨在顛覆以拉爾夫·泰勒(Ralph W.Tyler)為代表的傳統課程領域,從而變革該領域的主要概念、研究方法、研究范式。“課程不是由學科(subject)組成的,而是由主體(Subject)、主體性(subjectivity)組成的。課程的開展就是建構自我、建構主體性生活體驗的過程。”[1]基于這樣的課程理念,派納重構出生命歷程法,這一方法不僅成為派納整個課程理論的核心,同時也奠定了概念重建運動的理論基礎,對北美課程領域影響至今。

一、何謂“生命歷程法”

重新釋義課程領域的核心概念是北美概念重建運動的重中之重。傳統課程觀中的“課程”(curriculum)一詞,從詞源學的角度看,其含義是在“跑道”(race course)這一原始意義上生發出來的。一直以來,“課程”均被作為名詞來解釋,被定義為來自外部的經驗、目標或材料[2],從而忽視了個體的感知、體驗與思想。

(一)宏觀層面的Currere:學程

有鑒于此,派納提出在這里“課程”已不是“curriculum”,而是回歸到該詞的拉丁文詞根“Currere”。他認為將“Currere”理解為一個動詞更合適,強調圍繞跑道“跑”這一動態過程。同時,這也是一個個體體驗的過程,課程是可以體驗、實施、重建的[3]。由此為學生參與課程提供了一個方法,使他們可以研究學術知識與符合自我理解和社會重建生活史之間的相互關系[4]。作為動詞的Currere使課程變成一種復雜多元對話,對話者們不僅僅談論他們自己,也談論那些不在場的人;不僅僅談論他們可能正在研究的歷史人物和無名的人物及地點,也談論活著和逝去的政治家和父母;更不用說談論著他們已經經歷的、正在成長著、未來可能成為的那個自我。可見,課程需要主體性,從而可以進行對話,使其變得具體,變得真實。盡管主體性的教育機構并未消失,卻被照本宣科的課程和標準化考試帶來的強令的一致性所取代。對于這一宏觀意義上的Currere,為了表現出其本身反對固化課程,強調課程動態性與發展性的特點,可以換一種新的中文譯法加以表現,即“學程”。雖然“學程”這種譯法也不甚理想,但至少“學”較之“課”,其動態涵義更為明顯。

(二)微觀層面的Currere:生命歷程法

聚焦到派納對于Currere的微觀理解,Currere是一種通過教師對自身生命歷程的回顧去研究并喚醒教師的課程觀和闡釋與改進教師實踐的方法,通過4個步驟或時刻(回溯、漸進、解析、綜合)得以實現。派納由此勾勒出一條區別于實證主義、更加關注個體與自我的自傳法研究路徑,同時也為主體間的復雜對話、個體重構與社會重建營造了更大的公共空間。此種語境下的Currere,則區別于宏觀意義上的“學程”,成為了一種研究方法。對此,目前國內學界基本遵循“存在體驗課程”[5]的譯法。但若僅從中文表述來看,“存在體驗課程”非常容易被理解為是課程的一種形式,而非一種方法論。此外,Currere一詞本身的內涵也遠比“存在體驗課程”豐富,除了作為方法論,它也是對課程這一概念本身的重建,亦是一種以人為本的教師教育理念,更是整個概念重建運動的發起點與永動機。盡管也有相關研究對Currere一詞不做翻譯[6],但出于學術規范性等因素的考量,本文將微觀層面的Currere譯為“生命歷程法”,定義為:研究者及被研究者一起通過傳記與回憶對教師生活史進行研究,探討教師與課程的關系,從而促進教師自我反思的經驗與歷程。

除了對Currere進行一般化的定義之外,本文還希望探討一些相關問題,具體包括以下內容:生命歷程法產生于怎樣的理論背景?如何運用生命歷程法的4個步驟或時刻展開研究?隨著理論與實踐的推進,生命歷程法這一概念的外延和內涵有何變化?

二、生命歷程法的誕生背景

20世紀70年代初期,派納與瑪德萊娜·格魯梅特(Madeleine R.Grumet)將“生命歷程法”引入自傳課程理論,啟發學生和教師探索學術知識、生活史及主體意義之間的關聯,并詳細闡述了生命歷程法[7]。在派納的課程理論體系下,生命歷程法作為一種方法論,或者說“派納式”的自傳研究法,主要強調的是個體對其“自傳”進行“概念重建”的過程。派納在那一時期的幾篇論文——《生命歷程法:走向概念重建》《探尋一種方法》《自我與他人》《方法》——解析了生命歷程法的概念和方法,奠定了其基本框架和內涵。

為什么派納要通過生命歷程法來研究課程?一方面是源于他受到精神分析學、存在主義、現象學、意識流小說、后結構主義等思想流派的影響以及榮格、弗洛伊德、薩特、尼采、加繆、克爾愷郭爾、胡塞爾、海德格爾、伍爾夫、福柯等思想家的啟發,加之內心對于個體生命的極度推崇、對于個體體驗的切身感悟以及對于個體反思的高度重視。他認為,“與傳統教育研究的經驗分析范式相比,生命歷程法回歸個體的經驗,尋找使他們不足以思考主流行為科學的那些特質:特殊的歷史、前概念的和生活的基礎、對環境的依賴性以及選擇和行動中的自主能力與才智”[8]。另一方面是源于派納對課程領域中工具主義、技術主義、標準化考試、分數至上、問責制等現狀的深惡痛絕,而這也貫穿著派納的整個學術生涯。他尖銳地指出:“在美國的學校改革——呈現在教室里的總是前沿技術,而并不是一種教學法,卻能徹底地牟取暴利——而且通過修改相關法令近年來這種情況已完全合法化。學校啟動問責制方案使畸形的教育機構正逐步商業化。”[9]同時,派納更是疾呼:數字化教學意味著教育的消逝,因為課堂完全忽視個體教育者的智識辨別力,而教育的終結則預示著美國民主的失敗。基于以上兩方面原因,他強調教育是通過學術探討而完成自我塑造的一個概念,生命歷程法由此誕生。

三、如何運用生命歷程法

出于對傳統教育將人性扭曲的反思[10],派納提出生命歷程法的4個步驟或時刻(step or moment)——回溯(the regressive)、漸進(the progressive)、解析(the analytical)、綜合(the synthetical)。

(一)步驟或時刻一:回溯

在回溯步驟或時刻,派納將個體的生活或存在經驗視為“數據源”。每個個體的教育經驗在任何特定的時刻都位于當時的歷史和文化中,總是處于一種極其有意義的方式,在這種情形下通過課程完成自傳式的表達。傳記情形(biographic situation)暗示著遵從過去情形的具有生命意義的自我重建,這個意義包含著也許尚未明確表達的過去、當下以及可能的預期未來之間的矛盾。值得注意的是,派納提出的教育經驗完全超出了“過去” “現在” “未來”“課上”“課下”等時間概念以及“校園”“教室”“社區”等空間概念。

(二)步驟或時刻二:漸進

在漸進步驟或時刻,借助冥想,處于該情境中的個體逐步想象可能的未來,包括恐懼以及幻想的滿足。個體對于當下已經形成的自我具有重要意義,通過同事和學生等同時代人的學術知識而研究自我。如同過去一樣,未來浸潤在文化情境之中,但對幸福的渴望不僅具體到個體和他或她的家族歷史,同時也融入了國家歷史和文化等元素。

(三)步驟或時刻三:解析

在解析步驟或時刻,嘗試著識別出過去如何自然存在于當下以及未來的幻想中,其中一項工作便是理解文化和歷史怎樣已然將主體性特征具體化。這里的解析完全不是出于為了達到公共績效指標的自查,主體性生活中顯露出的自我戲劇化已經成為一種社會景象。

(四)步驟或時刻四:綜合

在綜合步驟或時刻,加強了對他者的內在表達,正如自傳性課程理論的代表人物瑪麗·阿斯韋爾·多爾(Mary Aswell Doll)詩意地認為:“課程也是……一種奔馳,像電流一般。課程理論者的工作傳遞著課程內部通過人內心的強大電流,從而點燃或賦予個體能量來源以新的生命”。此刻,個體與課程融為一體,“正如身體是一個具體的整體,在身體內和通過身體發生的一切也應該成為一體,有意義地統合在一起……適當地運用頭腦,形成當前情境的概念”[11]。

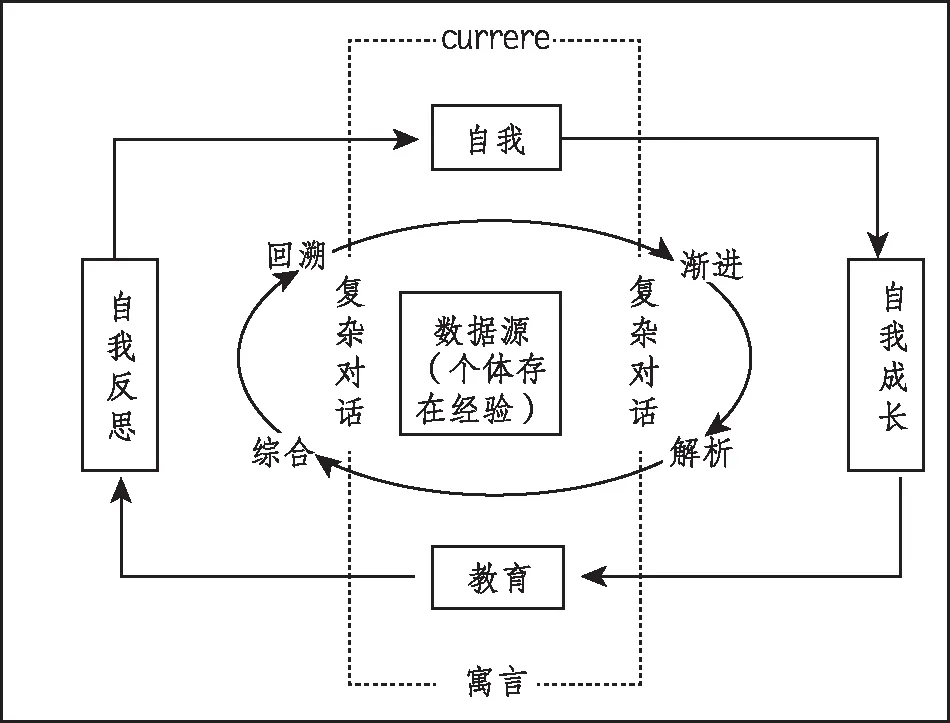

圖1 生命歷程法運行示意圖

此外,關于這4個步驟的應用方式,派納在對生命歷程法的內涵解釋中已經做出清晰的說明:生命歷程法在本質上是時間的和概念的,它的目標是培養一種超越時間和超越概念的發展觀。在此過程中,或許能夠揭示它們與自我、自我的演化和教育之間的關系。也就是說,這4個步驟或時刻既可以同時應用,也可以只應用其中的一部分,每一個階段都有不同的側重點。生命歷程法運行步驟如圖1所示。

四、生命歷程法的轉向——寓言

近年來,派納對生命歷程法的具體操作又有了新的思考,調整了自傳方法的研究重點,從自我研究到通過學術知識表達自我,它指向外部世界,也源于外部世界。可見,生命歷程法在派納筆下已邁入了更高的一層境界,最為直接的變化便是研究對象的轉變,即從研究自我、普通教師逐漸過渡到對一批精英知識分子的深描,其中包括了意大利著名電影導演皮埃爾·保羅·帕索里尼(Pier Paolo Pasolini)、美國第一位獲得諾貝爾和平獎的女性簡·亞當斯(Jane Addams)、美國當代最重要的教育思想家之一瑪克辛·格林(Maxine Greene)等[12]。通過分析這些世界上最偉大知識分子的過去、現在、未來以及他們的生活經驗和學術知識,派納使其倡導的“課程即復雜對話(complicated conversation)”與生命歷程法達到有機統一。一方面,正是運用了生命歷程法,課程才有可能成為復雜對話,才有可能在歷史與文化語境下構筑個體主體性并完成公共服務;另一方面,復雜對話又為生命歷程法提供了研究對象與實現路徑。個體與自我、個體與他者、他者與他者、個體與群體、個體與社會、個體與世界之間的關于有生命的生活、學術性知識、個體成長與反思等內容的復雜討論使生命歷程法可以完成個體的反思性重構與社會的歷史性重建的使命。概而言之,在一定程度上,可以說復雜對話與生命歷程法不分彼此,你中有我,我中有你。

(一)“寓言”引入的時代背景

如果說派納將生命歷程法引入課程領域是出于對當時美國課程開發從根本上變得程序化和系統化,始于目標確立,終于評估結果,使教學完全淪為執行過程的不滿,那么“寓言”的引入則是派納對于全球化加速課程標準化趨勢以及美國已完全由課程改革淪為“學校畸變”(school deform)的痛心疾首。派納認為,標準化考試漸漸破壞了那些課堂上有生命力的口頭語言(此處課堂是按照一個公共廣場去定義)和內心對話(在自己內心空間進行)之間的鏈接。實際上,應將課程設想成對話,邀請學生邂逅自我以及他們棲息的世界,從而通過學術研究、學術知識、流行文化、日常經驗占據它們,所有這些都通過自身生活經驗這條線貫穿始終。然而,在標準化考試中最重要的衡量指標——考試分數砍斷了這條線。

基于此,從2012年起,為了更好地詮釋“課程即復雜對話”的理念,派納將研究重點轉向“寓言”(allegory)這一概念。“我們如何才能恢復學生的暫存感——對于過去凌厲的感知,能夠識別當下,預兆未來——通過與學生的復雜對話使之成為學校的課程?我的答案是寓言,一個概念賦能我們去理解、參與、主觀地處于此境且理解歷史的課程開發與設計。”[13]與最初研究“生命歷程法”時一樣,派納從“寓言”的詞源學意義入手,“寓言是一個古老的概念,意味著‘在集會上公開講話’”。寓言在學科譜系學上最重要的一點便是它的教育學及交際的屬性。寓言講述一個具體的故事,背后暗含著更普遍的意義。它的人物角色同時具備特殊性和象征性,并伴隨著歷史感和元歷史,甚至是神話學。透過寓言理解課程可以自覺地融合過去與現在,穿越個體的主觀性。

(二)“寓言”蘊含的課程特質

為何派納選中“寓言”作為自己課程方法論得以延續的核心概念?其一,寓言本身蘊含著教育意義,認可學術知識對于其自身的重要性,這完全符合派納對于依靠學術性知識建構個體生活體驗的追求;其二,寓言強調個體生活由龐大的影響圈所建構:從家庭、朋友到每位公民,所有人賦予文化以人性,作為社會的象征,并使歷史具體化,這點滿足了派納對于自傳外部延展性的需求;其三,“我之所以認可寓言這個概念是因為它處于歷史以及其所呈現問題的最前沿,這些成為通過研究理解自我與社會的核心”[14]。也就是說,寓言的展開不僅是向外的,同時也有自我的內省,正如寓言引起的關于科學的反思,不僅僅涉及那些各具特色的思想文化史及當下情境所支持的特定學術科目,也涉及合乎公眾利益的社交。

寓言始于教師的學術研究,隨之轉至課程設計或更加直接地稱為教學計劃。但是“目標”并不是最主要的關注點,真正重要的是教學過程——對話。寓言的“目的”在于學生所學到的知識,他們的命運幾乎無法從教師的職權里移除,但也從未決定性地依賴教師。眾所周知的是,即使那些最具創造性、最令學生興奮的課堂也有可能達不到預想的效果。這是由課程的復雜性所決定的,只有教師的主體性在課程中得到生長與重塑,才有可能喚醒學生的主體性。一個當下的寓言結合了獨特性和真實性……在這個意義上,教師是一名藝術家,復雜對話是教師的媒介。唯有有血有肉的教師與學生面對面才能越過基于場景性的每一次轉向式學習體驗[15]。

派納特別強調的是,主體性與社會性二者有時本身也是類似的。作為教師,個體化意指承擔著將我們個性的特殊性塑造得具有發展性和專業性,但是必須要清楚,它又不可避免地從屬于社會性,憑借在復雜對話中的學術研究和教學參與從而形成課程。這樣從內而外的活動,通過我們個人主觀經驗來說明情境的獨特性,可以由差異確認相似之處。同時,抽象和具體,過去和現在,這樣的教學工作是具有寓意的,通過學術知識努力轉向溝通交流。

(三)“寓言”呈現的主體間性

出于更為清晰地呈現寓言與復雜對話之間的關系的考慮,派納將課程領域中的寓言比作電影世界中的蒙太奇(montage),跨界、拼貼、重構、再造、模糊、混沌、懸置、隱喻、并置、互釋、聯想,這些蒙太奇式的典型語言與方法映襯了派納對于課程,特別是課程中復雜對話的理解。寓言通過自身“有結合力的架構”(combinatory structure),同時亦通過內部的元素以及自身對于多學科、主體性與社會結構的配置,從而實現其重要性。德國學者安吉莉卡·勞赫(Angelika Rauch)把這些寓言看成“象形文字”,也當作“歷史文化中零零散散的殘余物”,若并置二者便可創建出一種“歷史經驗”的混沌形象。在混沌領域中的行為對任何細小的變化都非常敏感[16]。教師和學生自己可以判斷多少“混沌”及多少“連續性”是合適的、理性的,同時在精神上達到易于控制的學習過程。

寓言這類自傳式工作不僅僅體現主體內在性,它同時也具有寓意,正如它有著社會交往的需求,并通過社會交往得以沉淀。如此在自己與他人之間進行復雜對話,再次振興了“口述傳統”,它強調對話與邏輯、價值觀與哲學層面的思索,以此形成與具有流動性的科技文化相抗衡的另一種文化。作為生命歷程法的延續,寓言呈現擬人化和具體化——通過有意識地培養主體性的瞬時結構,強調特殊性及過去、現在和未來的共時性,以此反駁現代主義。時間復雜性的差異并不是消失在沒精打采的、永無止境的“當下”,而是如被述說一樣被拉伸延展,根據暫時的、空間的差別重構當下。

從生命歷程法到寓言,過去、現在、未來這組時空概念始終縈繞在派納心頭:“我認為未來并不在當下而是在過去”,“如果我們沉浸于當下,我們便不能發現未來”[17]。派納不斷強調過去對于現在與未來的重要性,“寓言正在把過去帶入當下,殘酷地拒絕兩者的融合會引發內在于歷史情感的‘創造性沖突’(creative tensionality)。這樣的感覺能使我們聚焦到細節,而不忽略它的歷史緣由和其中的關聯”[18]。由此可以看出,在派納眼中,寓言包含著相似(resemblance)與差異(difference),包含著歷史普遍性與歷史特殊性。當然,重視“過去”的同時也不可忽略“現在”的地位,“當下是復雜對話之天籟(sounds),在這里,教師是課程計劃與有生命的課程、國家與民眾、歷史與文化之間的橋梁”[19],通過學術知識表達一個人的主體性是如何將有生命的課程與課程計劃相連接,如何充分向學生證明學問可以同他們對話,如何在現實中用學識引導他們講話。為了即將到來的時刻,構建個體內在意義喚起當下的強制順從,未來就是此時此刻。派納指出,在一個遍布現代主義與自我陶醉的時代,發現未來并不容易。事實上,我們根本不可能發現眼前的未來,而僅僅能看到我們的背后。重新激活過去的同時,重建當下以便我們可以找到未來。

五、結語

派納曾依數列出自己對課程領域所做的7大貢獻,而生命歷程法毫無懸念地位列榜首。“我第一次喚醒它意味著課程從被定義為教學大綱(或教學目標或教學結果或對其任何靜態實體的概念化,用名詞加以暗示)到課程被設想為‘復雜對話’的教育經驗的標志性轉折。生命歷程法這一概念與我旨在通過教育經驗而形成理解課程所設計的自傳法,成為我那時的全部。”[20]的確,在美國的課程情境中,生命歷程法是自傳研究方法的開端。它有充分的理論鋪墊,有明確的研究步驟,有發表過的案例研究,可以明確地辨認出它的理論淵源。近半個世紀以來,生命歷程法深刻地影響了美國的課程研究領域,并且直到現在派納本人以及其他一些學者還在繼續研究它、運用它、擴展它。

派納運用生命歷程法充分打開了課程領域的外部世界,持續不斷地從諸多人文領域獲得給養。“自從我與格魯梅特一起運用自傳方法進行教育經驗主體性研究以來,首先吸引我去研究文學和哲學,然后我便沉浸在歷史、政治、性別、種族之中,隨之我關于主體性的研究與世界性(cosmopolitanism)邂逅。”[21]如今,寓言作為生命歷程法的延續,將派納的課程自傳體系在理論上又向前推進了一步,這種蒙太奇式的敘述對過去、現在與未來的理解更加深刻,也為主體間的復雜對話、個體重構、社會重建創造了更大的公共空間。

誠然,派納課程自傳體系也有一些不足之處,“歸咎于自我宣傳癖和暴露的危險,所以我拒絕推薦將生命歷程法作為一種教學策略在學校課堂中使用,但我卻能感覺到于教育者而言它可能會變得極為珍貴,使他們致力于自己和學生通過學術研究而進行持續的自我形塑”。一方面,這是派納自謙的表述;另一方面,從中也可窺探出生命歷程法要求從事教師行業必須具有很強的研究能力以及自我反思的品質。派納對于寓言的探索還僅僅局限于理論層面,甚至還未給出如生命歷程法4步法那樣具體的操作方法,當然,一向反工具主義、反官僚主義、反現實主義、反權威主義的派納,也許根本就沒有打算提供所謂的“科學方法”。今天我們研究派納從生命歷程法到寓言這套未完待續的課程方法論,無疑是希望能夠提供一條區別于實證主義的、更加關注個體與自我的不同研究路徑。就像休伯納(Dwayne E.Huebner)所指出的,“教育應該關切正在演變著的個體自傳以及正在演變著的社會和群體的歷史”[22]。