植物生物過濾技術在大氣污染控制中的應用

楊承伯

(福建省環境保護股份公司,福建 福州 350000)

城市空氣污染由懸浮顆粒(顆粒物:Particulate Matter,簡稱PM)、氣態污染物(包括氮氧化物(NOx)、臭氧(O3))和其他污染物的復雜混合物組成。汽車尾氣和工業排放導致環境中的空氣污染水平升高,因此減少空氣污染物的工作意義重大。

植物生物過濾技術從植物修復的概念延伸發展而來,通常采用活性綠墻的形式。此過濾系統中的植物沿垂直窗格排列,并使用“主動氣流”以機械力迫使污染氣流通過植物的葉片和生長基質,然后排到空氣中。在此過程中,PM被植物生長基質過濾,氣態污染物如VOC,O3和NO2可以被生長基質中所含的微生物天然降解,或通過粘附在基質吸附劑上從氣流中去除[1]。

本次調查首先評估了植物生物過濾技術對交通空氣污染的單次去除效率(SPRE)。其次,通過評估污染去除效率和氣流特性,確定三種生物過濾設計系統中產生的清潔空氣及原位試驗下系統的清潔空氣輸送率(CADR),探討了每種污染物的去除效率與環境污染物濃度之間的關系。綜合研究結果表明,實施這項新技術可以促進城市的可持續發展,改善城市的公共衛生。

1 植物生物過濾技術的實施方法

1.1 場地描述和植物生物過濾器定位

站點1設在廈門中山路。兩個生物過濾器陣列安裝在廈門中山路邊,緊鄰北行交通,保證生物過濾器陣列與最靠近道路的交通屏障齊平。為了提供空間獨立性,現場的生物過濾器陣列彼此分開30 m。抽樣時間為2021年3月至2021年8月。

站點2設在林后路口高速公路。林后路口地點位于G324國道處,廈門島至漳州方向。三個生物過濾器陣列緊鄰東南方向的交通,位于林后路口高速公路的東南方向車道的緊鄰邊緣。在此地點,生物過濾器陣列之間至少有50 m的距離,以確保每一個生物過濾器陣列的效果不會混淆其他生物過濾器陣列的測量。抽樣時間為2021年8月至2022年1月。

假設環境污染情況和濃度會影響過濾效率[2],因此選擇這兩個地點是因為它們的污染特征不同。林后路口高速公路相對較開放(即與道路相鄰的城市開發較少),因此該站點的污染物擴散可能不會受到與更發達的中山路相同程度的阻礙。

1.2 植物生物過濾器介紹

五個生物過濾器陣列(1×5 m的壁表面積)中各有五個獨立的1 m2增壓室,增壓室中可以容納20個生物過濾器模塊,每個模塊(0.5×0.5×0.15 m)由可回收的低密度聚乙烯制成,正面面積為0.25 m2,包含16個可供植物生長的孔。生物過濾器陣列包含以下植物種類:迷迭香、桃金娘、和天堂竹,選擇這些物種是因為它們在路邊環境中的生存能力較強。模塊內的內部空間充滿了以椰子殼為基礎的植物生長基質,模塊的內表面襯著一塊高密度聚乙烯遮光布,用來將植物根部和生長基質固定在模塊內[3]。每個模塊的背面在其中心有一個開口(63.6 cm2橫截面積),用于拉動氣流通過開口和植物生長基質,之后氣流再通過這個開口退出生物過濾器模塊。每2天通過滴管用約11升水灌溉每個生物過濾器陣列。除了這種形式的灌溉,生物過濾器陣列也暴露在雨水中,通過自然降雨獲得雨水灌溉。另外每個生物過濾器模塊都包含排水孔,如果灌溉量超過其容量,多余的水會從模塊中排出。

為了隔離濾出的氣流,模塊被固定在鋼制通風系統上,并裝有風扇以產生氣流。每個增壓室為11 m×0.15 m(1m2正面面積),并裝有四個植物生物過濾器模塊。氣流通過增壓室前面的四個開口進入增壓室;這些開口對應于每個模塊背面上的開口。兩個風扇,內徑為120 mm,體積流量為186.70 m3/hat0.00Pa靜壓,額定功耗為4.32 W,平行布置在增壓室的背面。通風口與風扇出口相匹配,并使用百葉窗來防止雨水進入增壓室。這些生物過濾器陣列支撐在框架上,使墻的底部距地面約1m(見圖1)。

圖1 植物生物過濾器

1.3 植物生物過濾器設計比較

由于本研究為首次評估植物生物過濾器對室外環境中交通污染的去除效果,因此尚不清楚某些系統(例如氣流的變化)將如何影響整體性能。因此,使用了三種不同的設計迭代,來研究其與整體性能之間的關系。除了上述設計迭代之外,每個生物過濾器陣列上的一個增壓室包含4個顆粒活性炭(GAC)暗盒,安裝在增壓室正面的四個開口內。在該設計中,氣流將首先通過生物過濾器模塊,然后通過包含GAC(活性炭;EA10004 mm)的小圓柱體(內半徑44 mm,深度20 mm)[4]。

1.4 空氣質量測量

本研究用通過每個百葉窗的空氣速度,乘以百葉窗開口的面積,以計算通過每個增壓室的體積流量;使用風速儀9545測量通過每個增壓室的氣流;使用一系列AQY1-微型空氣質量監測系統測量NO2、O3和PM2.5的濃度。盡管廈門被認為具有相對“良好”的空氣質量,但PM2.5和O3仍是最常出現的高濃度空氣污染物。在每個生物過濾器陣列的兩端分別安裝兩個AQY1儀器,為每個生物過濾器陣列提供近端環境空氣質量的測量值。為了評估空氣污染物的去除效率,AQY1儀器被放置在每個增壓室中,檢測被隔離的流出氣流中NO2、O3和PM2.5的濃度。盡管這些儀器具有很高的檢測分辨率,并且在使用前進行了工廠校準,但是每個機器也存在系統差異,可能會影響環境中的空氣和過濾后排放空氣的空氣污染濃度的準確性。因此,在整個實驗過程中,儀器的位置在增壓室和環境空氣檢測位置之間隨機旋轉了幾次。實驗平均每5分鐘計算一次空氣的污染濃度,使用時間從早上6:00至下午6:00;且在此12個小時內,在無風扇通風的情況下,提供每個時間段污染物濃度的數據。

1.5 數據及統計分析

通過比較環境空氣中污染物濃度的平均值,與在每個生物過濾器隔離流出氣流中檢測到的平均空氣污染濃度平均值,計算出每種污染物的SPRE。

空氣污染的植物修復效果,通常以去除的污染物質量來衡量,而在植物生物過濾中使用主動氣流,可以將去除率表示為清潔空氣輸送率(CADR)。每種污染物的CADR描述了生物過濾器產生的“清潔”空氣量,通常被認為是評估空氣清潔潛力的最佳指標。此外,將每種污染物的SPRE轉換為CADR,有助于對不同氣流速率的處理進行有效比較。通過ANOVA方差分析(IBMSPSSStatisticVer25),對植物過濾中CADR的差異進行了統計比較。此外,每種污染物的SPRE被認為是環境污染物濃度的函數,以評估去除效率和污染物濃度之間的關系。每次樣本中兩個地點的平均污染物濃度和生物過濾器SPRE都包含在此相關性中,從而確保每個數據點的雙變量正態性。

2 結果

在站點采樣過程中,中山路的平均每日(早6:00至晚6:00)交通量為33 267輛汽車和1 175輛卡車;與生物過濾器陣列相鄰的林后路口高速公路路段,該地點在采樣過程中,平均每日交通量(早6:00至晚6:00)為70 985輛汽車和4 691輛卡車。

研究發現站點污染物濃度都與交通密切相關。在中山路,每15分鐘間隔的平均每日環境PM2.5濃度與汽車(r=0.372,p=0.012,n=48)和卡車(r=0.625,p=0.000,n=48)的數量關系很大;而每15分鐘間隔的每日環境PM2.5濃度與林后路口高速公路上過往卡車的數量顯著相關(r=0.550,p=0.000,n=48)。交通量及其變化,導致污染物濃度普遍較高,并且波動較大(見圖2,圖3)。

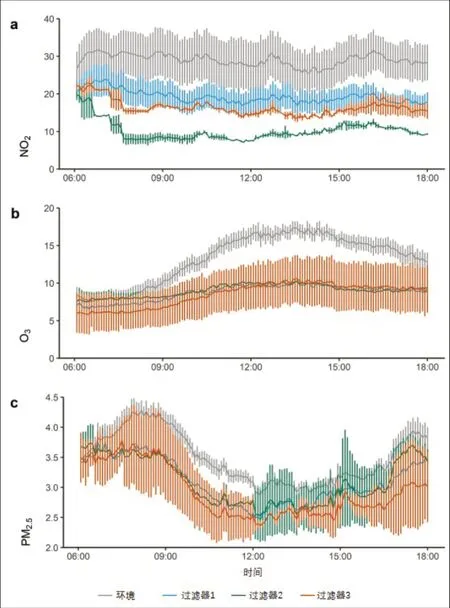

圖2 2021年3月至2021年8月試驗期間每個時間點,中山路環境空氣中污染物平均濃度與過濾后污染物平均濃度對比。

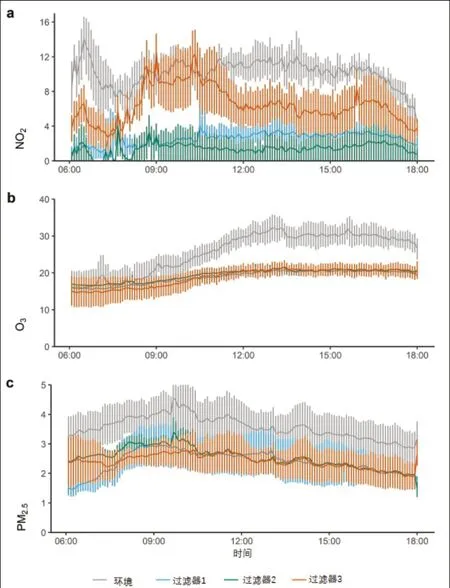

圖3 2021年8月至2022年1月試驗期間每個時間點,林后路口高速公路環境空氣中污染物平均濃度與過濾后污染物平均濃度對比。

所有生物過濾處理后物質中檢測到的三種污染物的平均濃度,均低于環境空氣中污染物濃度,因此生物過濾與所有污染物的SPRE均為正相關(見圖2、圖3),表明在兩種不同的路邊環境中,實現了對環境空氣中PM2.5、NO2和O3的過濾。

使用120 mm風扇通過每個增壓室的平均氣流為169.02±4.37 m3/h;通過含有GAC的增壓室的平均氣流為169.01±11.17m3/h;而使用140 mm風扇通過增壓室的平均氣流為178.41±22.68 m3/h。

SPREs作為氣流速率的函數來計算每個處理的CADR。具有較大風扇并因此具有最高體積流量的增壓室實現了O3和PM2.5的最高CADR;而結合GAC的生物過濾器產生了最高的NO2CARD,然而,所有污染物的CADR在生物過濾器處理或站點之間無統計學差異。

利用皮爾遜相關性分析結果,評估三種污染物的環境濃度與每種處理方式的SPRE之間的關聯,表明幾乎所有生物過濾處理,在去除效率和污染物濃度之間都表現出統計學上顯著的正相關關系。隨著所有污染物的環境濃度增加,所有處理的SPRE也增加,在所有生物過濾器處理中,O3的這種趨勢表現的尤為突出。

3 討論

3.1 NO2過濾

實驗結果表明,無論環境中的NO2濃度如何,過濾的流出空氣中NO2的濃度都大大低于環境空氣中NO2的濃度,所有采樣的平均SPRE范圍為57.81%~75.63%,具體數值取決于處理方法。雖然兩個站點之間的污染物的環境濃度存在明顯差異,但NO2的平均每日時間模式,在兩個站點都未顯示出NO2的濃度波動與交通量或日照強度有明顯關系。另外,本實驗中使用的GAC增強生物過濾處理并未顯著降低氣流速率,因此不會影響CADR,使用不同的、基于活性炭的輔助過濾器設計,還需要進一步探索。這項工作未對VOC的環境或過濾濃度進行測量,但這仍然是未來研究的重要考慮因素。此外,監測系統生物組件任何可能的VOC排放也很重要,因為VOC有可能與NO2發生反應,導致形成O3。

3.2 O3過濾

雖然中山路分布點NO2的濃度高于林后路口高速公路站點,但是林后路口高速路站點的O3濃度高于中山路分布點,這可能反映了兩個站點之間采樣周期的季節性差異。在實驗下,生物過濾器過濾氣流中的O3濃度,通常和早上6點環境空氣中的初始O3濃度相同,并保持在該水平,但是環境空氣中的O3濃度會全天持續上升。NO2和O3在陽光條件下都具有光化學敏感性,由于增壓室攔截了陽光,因此很難確定增壓室是否會對這些污染物產生什么影響,但是由于廢氣在增壓室中停留時間短,故本研究忽略這種情況帶來的影響。

3.3 PM2.5過濾

實驗結果表明,通過植物生物過濾器過濾后的PM2.5的平均值低于環境空氣中的氣體污染物。在本研究中使用不同氣流速率處理PM2.5,CADR無顯著差異,PM2.5濃度衰減的速率常數通常會隨著通過過濾器的體積流量而增加,直到達到閾值氣流速率,但由于不同處理之間的氣流速率差異相對較小,因此在該實驗中未觀察到類似效果。目前的研究結果還表明,PM2.5SPRE將全天變化,因為流出氣流中的PM2.5濃度密切反映了兩個站點PM2.5入口濃度的波動模式。

3.4 融入城市設計和未來發展

本文證明了植物生物過濾的可行性,并表明植物生物過濾器是幫助減輕空氣污染暴露的有效解決方案。然而,對于經過測試的生物過濾器系統,污染物減少效果不太可能影響緊鄰生物過濾器陣列的區域之外的環境空氣質量,因此需要在目標位置實施更大的陣列才能產生這種效果。雖然CADR和墻壁尺寸之間的關系很清楚,但在現階段,墻壁尺寸和環境空氣質量效應之間的關系仍未得到檢驗。實施大型綠化墻有相當大的潛力,因為此類基礎設施在街道上占用的空間相對較少。

4 結語

本文證明了植物生物過濾器的潛力和作用,從路邊空氣環境中,過濾交通排氣污染物—NO2、O3和PM2.5。三種污染物的活性綠墻生物濾池分別達到了121 m3/h、50 m3/h和40 m3/h的潔凈空氣輸送率,綠墻生物過濾器對污染物去除效率與其環境濃度呈正相關,活性綠墻對空氣過濾有積極的作用。因此,建議對該技術進行大規模現場試驗,以推動城市可持續發展及公共衛生的改善。