敦煌文化術語翻譯標準化:內涵與創新實踐

柳 菁 魏向清

(1.華東師范大學外語學院,上海 200241; 2. 蘭州城市學院外國語學院,甘肅蘭州 730070;3. 南京大學外國語學院,江蘇南京 210093)

引 言

根據《中國特色話語對外翻譯標準化術語庫——數據加工指導原則》[1](以下簡稱“《原則》”),“中國特色話語”是指不同歷史時期內能夠體現中國特有思想、文化和知識內涵的語言表述,“中國特色術語”指的是中國特色話語中表示特定概念的詞語指稱,“術語翻譯”則為一個或一系列概念跨語言文化的二次命名實踐過程。由此,體現敦煌特有哲學思想、人文精神、價值理念、知識內涵等的語言表述為敦煌文化話語,表示其中特定概念的詞語指稱為敦煌文化術語,其跨語言文化的二次命名實踐過程則為敦煌文化術語翻譯。

莫高窟自被發現至今已百廿年有余,因歷史背景獨特,相關翻譯活動貫穿敦煌學從無到有的發展歷程,經歷了從“墻內開花墻外香”到“內外香”的過程。敦煌文化術語翻譯與敦煌文化翻譯如影隨形,在敦煌文化傳播、敦煌學研究與交流的過程中扮演著重要角色。然而,在“墻外香”的過程中,敦煌文化術語跨語言文化的二次命名相比于學術研究顯得微不足道。學者們潛心鉆研來自敦煌的重大考古發現,遇到術語時或沿用已有譯名,或自創譯名,秩序性較弱,能達到助力研究的目的即可,不再深耕。因此,這個時期的術語譯名存在準確度有限、理據性較弱、系統性欠佳、隨意性較大等問題,也談不上對術語翻譯進行標準化。已有問題并未得到解決,相關影響卻一直留存。對“墻內”的敦煌文化翻譯而言,“墻外之香”既提供一些參考,也形成一定誤導。加之國內敦煌文化翻譯尚處于孵化階段,交互影響產生的問題日積月累,術語翻譯的整體局面較為復雜,標準化亟須提上日程。

實際上,翻譯學界和敦煌學界都逐漸意識到敦煌文化術語翻譯及翻譯標準化的重要性。2016年7月,中國翻譯研究院發起了“中國思想文化術語多語種對外翻譯標準化建設”之“敦煌文化英漢雙向平行術語庫內容與應用研究”項目,以敦煌文化術語的編纂與翻譯為主要建設與研究內容。2018年11月,著名敦煌學家柴劍虹在“敦煌研究發展研討會”上提出,“隨著敦煌學及‘一帶一路’著作外譯工作的加強,相關詞匯、詞語譯文的標準化問題日益突出,需要國內外學者與翻譯工作者共同努力,以承擔和推進此項工作”[2]。2019年8月,“敦煌文化英漢雙向平行術語庫內容與應用研究”項目成果之一《敦煌文化關鍵詞》一書出版,該書是首部聚焦獨立的敦煌文化術語翻譯的著作。2020年7月,3000余條漢英對照的敦煌文化術語在“中國特色話語對外翻譯標準化術語庫”中發布,旨在為相關翻譯實踐提供借鑒,為翻譯研究提供參考。通過分析我們發現,目前的敦煌文化術語翻譯標準化理念主要聚焦于語言表征的一致性方面,雖然對一些問題的認識和處理有創新,但對敦煌文化及其術語的復雜本質考察還有待深入,尚未結合術語的實際運用進行標準化實踐,更無法從根本上解決敦煌文化術語翻譯的現存問題。

2019年,習近平總書記到訪敦煌時曾提出:“要引導支持各國學者講好敦煌故事,傳播中國聲音”[3]。因此,對敦煌文化術語翻譯標準化進行更深層次的探討,認清其必要性,刷新對其內涵的認識,創新其實踐理念,是本文的立意所在。

1 敦煌文化術語翻譯標準化的必要性

作為“中國特色話語對外翻譯標準化術語庫”的組成部分,敦煌文化術語翻譯標準化的必要性主要體現在以下方面。

1.1 敦煌文化自覺、自信及自塑的必要性

敦煌文化術語翻譯標準化的前提是對敦煌文化及核心概念的再認識、再梳理和再凝練,是形成相關文化自覺、展現相關文化自信、實現相關文化自塑的有效手段。首先,術語翻譯標準化有助于對敦煌文化形成應有的文化自覺。費孝通先生[4]對文化自覺的定義是:“文化自覺,意思是生活在既定文化中的人對其文化有‘自知之明’,明白它的來歷、形成過程、所具有的特色和它發展的趨向。”換言之,健全的敦煌文化術語體系的析出取決于客觀全面地認識和理解敦煌文化,鑒明其文化基因,梳理其形成機制與內在邏輯等。第二,術語翻譯標準化有助于展現敦煌文化自信。“敦煌文化展示了中華民族的文化自信”[3]。對其核心概念的提煉是通過話語分析進行知識集成的過程,是展現文化自信的重要前提。第三,術語翻譯標準化有助于實現敦煌文化的自塑與重塑。鑒于敦煌學的復雜成因,許多敦煌文化術語的“他塑”早于“自塑”。但由于地緣隔閡、話語權力、文化勢差等諸多因素的影響,“他塑”中不乏認知局限與偏差。“對于‘地方性知識’的跨語解碼,‘文化持有者’的自塑工作非常重要,尤其是面對可能存在‘他塑’誤區的情況下,必要的‘重塑’實踐不容忽視”[5]。術語翻譯標準化是對敦煌文化進行的一次“鑒往知來”式的整理,努力實現“正本清源”,將為敦煌文化的自塑與重塑提供重要保障。

1.2 敦煌文化話語傳播的必要性

“話語傳播,術語先行”[5]。敦煌文化術語翻譯標準化可為敦煌文化外譯提供有力支撐,有助于敦煌文化對外話語體系的生成,促進敦煌文化的國際傳播能力。首先,“對外話語體系建設應注重話語構建(中文表達)、話語翻譯(外語表達)、話語傳播(跨文化推介)和話語實踐(付諸行動)”[6]。敦煌文化術語本身即是敦煌文化的核心話語成分,其標準化的術語譯名可實現敦煌文化核心話語的高質量外語表達,在話語傳播與實踐場域凸顯敦煌文化的價值。因此,敦煌文化術語翻譯標準化與敦煌文化對外話語體系間產生的良性互動,必將為敦煌文化的國際傳播能力帶來積極影響。此外,敦煌文化對外話語體系的生成與國際傳播能力的提升還將對講好敦煌故事、掌握國際敦煌學研究的話語權及共建“一帶一路”等問題發揮積極作用。

2 敦煌文化術語翻譯標準化的內涵

2.1 差異化的術語翻譯標準化

根據國際標準化組織(ISO)和國際電工委員會(IEC)制定的ISO/IEC GUIDE 2:2004文件Standardizationandrelatedactivities—Generalvocabulary,“standardization(標準化)”的定義為:Activity of establishing, with regard to actual or potential problems, provisions for common and repeated use, aimed at the achievement of the optimum degree of order in a given context[7](針對實際或潛在問題,為共同或重復使用制定規定的活動,其目的是在既定情境中實現最佳有序度),其對象為“廣泛的技術為主的問題”(a wide range of mainly technical matters)。標準化的對象主要在技術層面,既包括相關的產品、過程與服務,也包括相關術語。

術語翻譯標準化指的是對術語跨語言文化的二次命名實踐進行過程和結果規范的活動。技術類術語“概念確定性較大”“更有系統化的可能性”,標準化內涵更明確,相對容易實現。相比之下,人文社會科學術語的標準化則顯得更為復雜,一方面因為“其所屬研究領域與人們的日常社會生活及語言生活密切相關,其自身學科系統內外又存在廣泛而復雜的關聯[8]”,另一方面因為“某些人文科學術語的術語特征表現得不夠充分,常常是無法察覺”[9]。所以,針對不同類別的術語而言,標準化必然是差異化的,絕不能一概而論。敦煌文化術語是屬于“中國特色傳統術語”范疇的文化術語,其地域、文化、歷史及個體獨特性極為鮮明,且互相產生疊加影響。因此,敦煌文化術語翻譯標準化既不同于一般意義上的標準化,也有別于常規人文科學術語的標準化,而是應在中國特色術語翻譯標準化的基礎上開展,并根據自身實際有的放矢。

2.2 敦煌文化術語翻譯標準化

中國特色術語翻譯標準化的相關實踐為敦煌文化術語翻譯標準化帶來了諸多啟示。基于中國特色術語的復雜現實,中國特色術語對外翻譯的“‘標準化’應是一個逐步規范,形成標準的過程”[5];應結合術語的內容和特征進行“類型化處理”,根據情況選用“‘自塑’標準化”或“‘重塑’標準化”[5];是一種“具有類別特征的過程性規范”[10]。敦煌文化術語翻譯標準化,是從術語學視角對敦煌文化的再認識,旨在對敦煌文化術語進行描寫與規范,以保障術語翻譯的正確性和科學性,從而實現其服務性。在前述基礎上,結合敦煌文化術語的特征,敦煌文化術語翻譯標準化應涉及以下方面:

(1)兼顧術語翻譯過程與結果

敦煌文化術語具有“復雜性、包容性、傳承性、宗教性”[11],內外關聯較為廣泛。因此,敦煌文化術語翻譯過程的規范與翻譯結果的確定中存在多元影響因素,僅規范過程或一味追求結果是不現實的,也是不科學的,并不一定能取得理想的標準化術語翻譯。在充分考量影響因素的基礎上,將過程標準化與結果標準化有機結合,是更為穩妥的選擇。

(2)尊重術語類別差異

敦煌文化術語是表征敦煌哲學思想、人文精神、價值理念、知識內涵等特定概念的詞語,涉及歷史、政治、宗教、醫學、軍事、藝術等多個領域,抽象與具象并存,民族性與國際性交融,歷時性與共時性碰撞,具有鮮明的類別差異。因此,其翻譯標準化不可能一刀切,而是要在細分類別、尊重差異的基礎上開展。

(3)呼應術語翻譯服務性

術語翻譯服務于知識普及、文化傳播及話語構建等目的,因此其標準化必須兼顧術語翻譯的服務效果,即根據服務對象、服務要求、服務目的等進行有針對性的標準化。敦煌文化術語翻譯最早始于海外敦煌學研究,許多術語長期流通并已形成一定規范。盡管這些術語能夠實現知識普及,但在某種程度上并不符合文化傳播及話語構建的要求。在術語翻譯標準化的過程中,針對這些有大眾使用需求的術語,必須考慮它們在既定語境中的服務性,才能研究出符合現實的、滿足服務的標準化路徑。

綜上,敦煌文化術語翻譯標準化可界定為:針對敦煌文化術語跨語言文化實踐中的實際或潛在問題,差異化地規范其過程與結果的活動,目的是使敦煌文化術語譯名在既定文本中實現最佳秩序與服務效果。

3 敦煌文化術語翻譯標準化的創新實踐

“外譯過程中要完整傳譯我們的文化是一種價值判斷,而外譯作品在對象國家與地區的接受效果則是一種事實判斷,事實與價值之間需要以實踐來銜接與協調”[12]。在中國文化的對外傳播中,其術語翻譯標準化實踐毫不例外地面臨著協同文化傳譯之價值與接受效果之事實的問題。《原則》[1]的制定便是應對這一問題的有效手段之一。總體而言,中國特色術語翻譯標準化均可參考其中的“4.2數據加工的一般流程”,主要包括:“4.2.1漢語術語的采集與審訂”“4.2.2漢語術語信息篩選與分析”“4.2.3術語譯名的采集與審訂”“4.2.4術語譯名信息的篩選與分析”。對術語翻譯而言,核心環節是“4.2.2漢語術語信息篩選與分析”與“4.2.3術語譯名的采集與審訂”。“4.2.2漢語術語信息篩選與分析”包括“4.2.2.1.分析術語表達的原始出處、歷時變化及其變異表達”“4.2.2.2.分析概念的含義、源流發展與體系關聯”“4.2.2.3.整理篩選包含該術語且富含知識信息的文本上下文”;“4.2.3術語譯名的采集與審訂”包括“4.2.3.1.采集范圍”“4.2.3.2.采集方法”“4.2.3.3.專家審訂”。

鑒于敦煌文化的鮮明特征及敦煌文化術語標準化的內涵,我們并不能通過直接套用“一般流程”來解決問題,而是有必要對其術語翻譯標準化實踐進行創新。總體而言,創新可以從以下方面入手。首先,從兼顧術語翻譯過程與結果來看,該標準化必須針對過程與結果分別制定規范,即過程標準化與結果標準化。二者應是相對獨立又相輔相成的。其次,從尊重術語類別差異來看,在踐行標準化的過程中,必須對敦煌文化術語進行梳理和細分,從而做到“因類制宜”,以開展精準規范。最后,從呼應術語翻譯的服務性來看,必須掌握敦煌文化術語在跨語言文化實踐過程中的實際情勢,認清敦煌文化在專業知識空間、大眾知識空間及規范知識空間步調不一致的現實,從而做到“因勢制宜”,努力實現服務效果最大化。其中,“因類制宜”主要應用于過程標準化中,而“因勢制宜”更適用于結果標準化。由此,敦煌文化術語翻譯標準化的創新實踐理念為“因類制宜”的過程標準化與“因勢制宜”的結果標準化。

3.1 “因類制宜”的過程標準化

“因類制宜”的“類”指的是術語類型。敦煌文化術語具有諸多分類維度,包括但不限于歷史維度(固有術語、外來術語等)、區域維度(國際術語、民族術語、地方術語等)、內容維度(壁畫、雕塑、宗教、軍事等)、形式維度(單詞型術語、詞組型術語、語綴型術語等)、語義維度(單義術語、多義術語、變義術語等)。

結合《原則》[1]中的相關內容,敦煌文化術語翻譯“因類制宜”的過程標準化主要有以下三個步驟:(1)漢語術語信息篩選與分析,同《原則》[1]4.2.2;(2)漢語術語的分類與整合:根據(1)的結果,對術語進行非學科歸屬維度的分類,同時按內容進行學科歸屬整合;(3)術語譯名的采集:在(1)(2)的基礎上,全面梳理現存的由中外譯者提供的譯名。在敦煌文化翻譯實踐相對有限的情況下,當前標準化過程中最常見的分類是基于語義維度和歷史維度展開的。但是,敦煌文化術語翻譯標準化的“因類制宜”并不局限于此,隨著對敦煌文化術語的整理與描述的深入,其類型及對應的標準化過程將得以拓展。

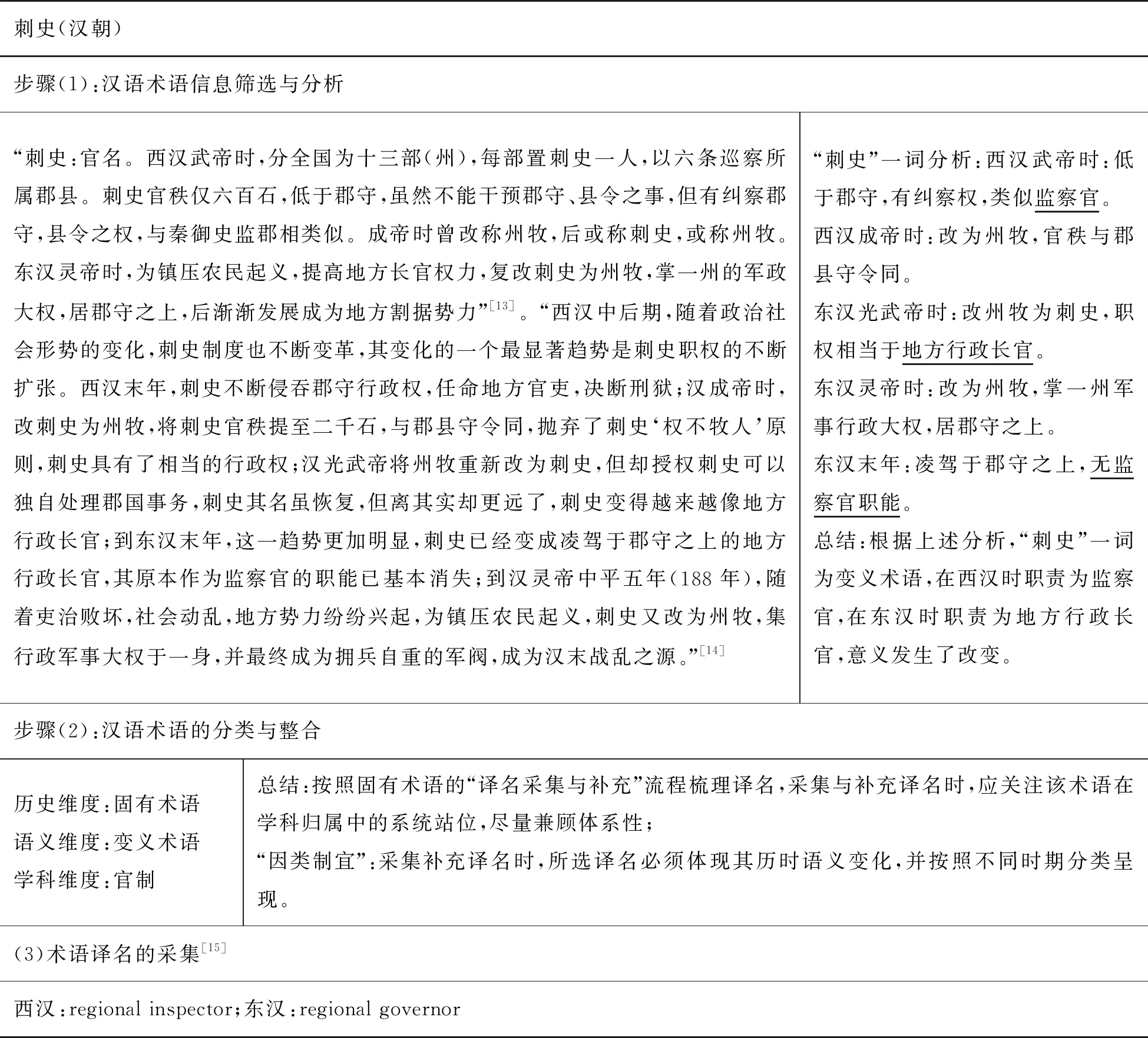

比如,若按語義維度進行分類,有些術語為變義術語。這類術語的翻譯標準化,不同于單義或多義術語,必須體現其語義變化的情況。敦煌歷史中,曾出現過雍州刺史、涼州刺史、沙州刺史、瓜州刺史、甘州刺史等(見表1),但因所處時代不同,刺史一詞的內涵存在差異,因此其翻譯標準化中的有些步驟需要采取“因類制宜”的策略。

表1 變義術語翻譯標準化過程中的“因類制宜”相關步驟

必須說明的是,這里的“刺史”一詞屬于變義術語,而非多義術語,因為其語義變化僅存在于歷時維度。而多義術語的“多”是共時維度的“多”,如“霓裳羽衣”可分別指裝束和舞曲,“佛像”可分別指佛的圖像和塑像。

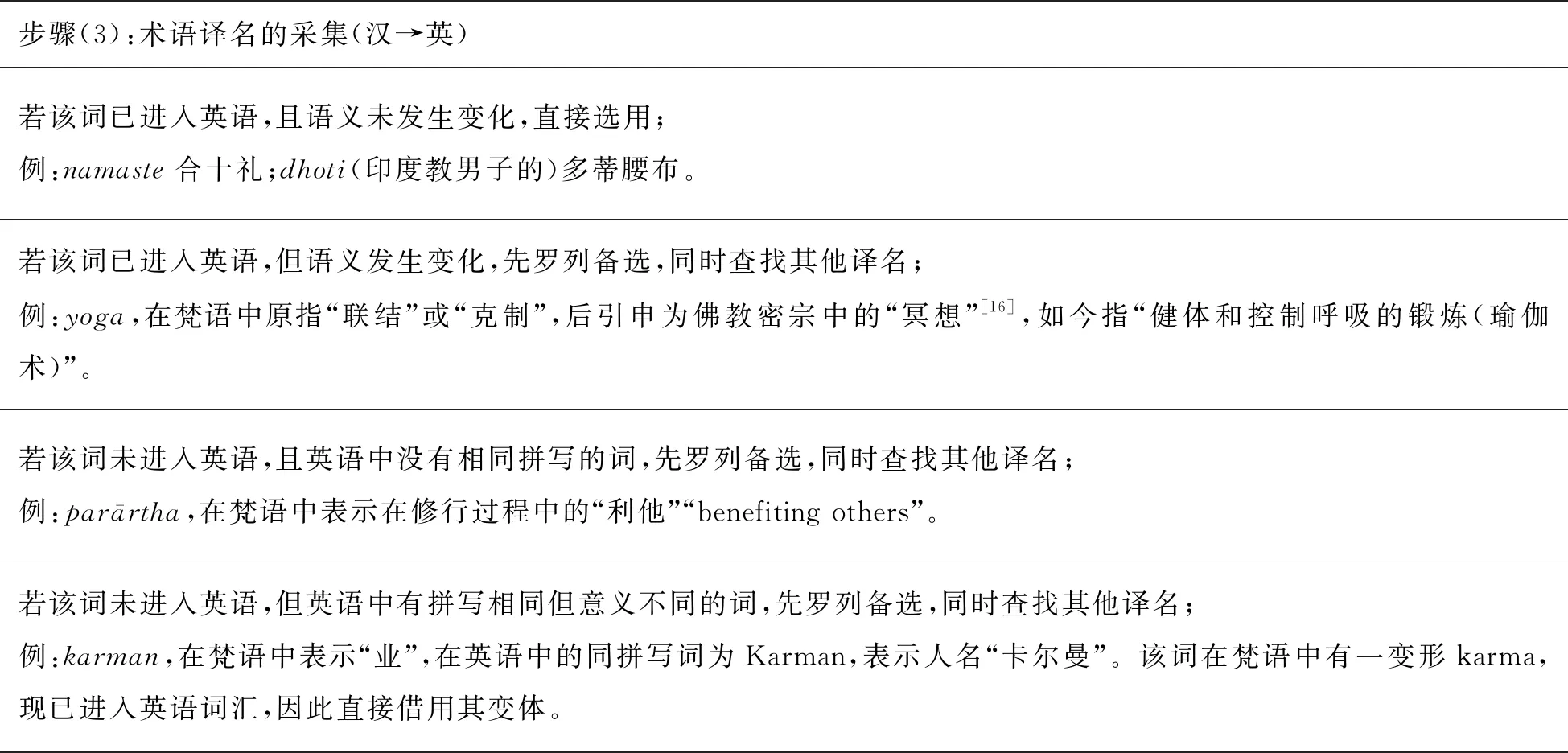

再比如,若按照歷史維度分類,外來術語的翻譯標準化過程中的一些步驟與固有術語不同。敦煌文化術語中較大部分為外來術語。這些外來術語有的來自少數民族語言,有的來自外國語言,以梵語詞源的佛教術語為最多。針對這類術語的“因類制宜”體現于步驟(3)中(見表2)。

表2 梵源外來術語翻譯標準化過程中的“因類制宜”相關步驟

對于歐洲與北美的佛教研究的學者而言,梵語佛學術語已成為其學術通用語[17]。在許多英文的佛教研究中,梵語術語隨處可見。因此,在翻譯學術文本時,梵語詞源術語的翻譯更多相當于溯源。但是,術語翻譯并非僅僅服務于學術。試想,若在翻譯一篇敦煌石窟的外宣文本中僅用回譯法處理所有梵源術語,那么在讀者不具備佛教知識儲備的情況下,譯介效果必然難以保證。類似的情況還有少數民族語言詞源的術語,其轉寫有一套獨立的規則,但有些也發生了歷史演變或進入了翻譯目標語。基于這一現實,我們在處理外來術語時須特別關注術語類別,將各種情況納入考慮因素。

因篇幅有限,術語的類別差異無法一一列舉,但通過上述分析可知,根據類別差異對術語翻譯過程進行的標準化,是一種基于敦煌文化術語的理性認知上的標準化。經過“因類制宜”的規范性過程,能夠篩選出較為科學合理的譯名選項,為“因勢制宜”的結果標準化奠定基礎。

3.2 “因勢制宜”的結果標準化

“因勢制宜”的“勢”指的是情勢,“情勢”在《現代漢語詞典》[18]中的釋義為“事情的狀況和發展的趨勢;形勢”。在這里,情勢既包括對術語基本情況和實踐趨勢的掌握,也包括對術語跨語言文化實踐形勢的了解等。結合《原則》[1]中的相關內容,敦煌文化術語翻譯“因勢制宜”的結果標準化主要有以下步驟:(1)專家審訂:結合《原則》[1]4.2.3.3.,“組織特定專業領域專家同翻譯實踐與研究領域的專家合作,對初步采集到的中國特色術語譯名進行審訂”,取精去糟、查漏補缺;(2)確定規范化表達:結合術語情勢,對術語結果進行標準化。

情勢不同,術語翻譯要實現的功能和目的是有所不同的。“因勢制宜”對實現最貼合實際需求的結果標準化更有利。以“莫高窟”的翻譯為例。該詞最早的譯名出現在1902年于巴黎出版的《中亞的十種漢文碑銘》(Dixinscriptionschinoisesdel’AsieCentraled’aprèslesestampagesdeM.Ch.-E.Bonin[19]),由法國敦煌學研究先驅沙畹(Emmanuel-èdouard Chavannes)所著。該書是根據法國人邦寧在1899年途徑敦煌、新疆時拓制莫高窟等地的部分碑銘進行的研究,內容包括《漢敦煌太守裴岑紀功碑》《元莫高窟六體文字刻石》等碑銘的譯注及圖版[20]。其中,沙畹將莫高窟譯為la grotte d’une hauteur sans égale (the grotto of a height without equal)(如圖1)。彼時,他的著作主要是以知識普及為目的,在世人對于莫高窟一無所知的情況下,意譯有助于術語的理解,更符合現實需求。如今,莫高窟已成為聞名遐邇的中國文化符號,其內涵早已為人們熟知,翻譯目的也更為多元化。因此,現有譯名著重凸顯其專有名詞屬性,譯為Mogao Caves/Grottoes[21]即可。

圖1 沙畹書中碑銘的圖版及譯注(例)

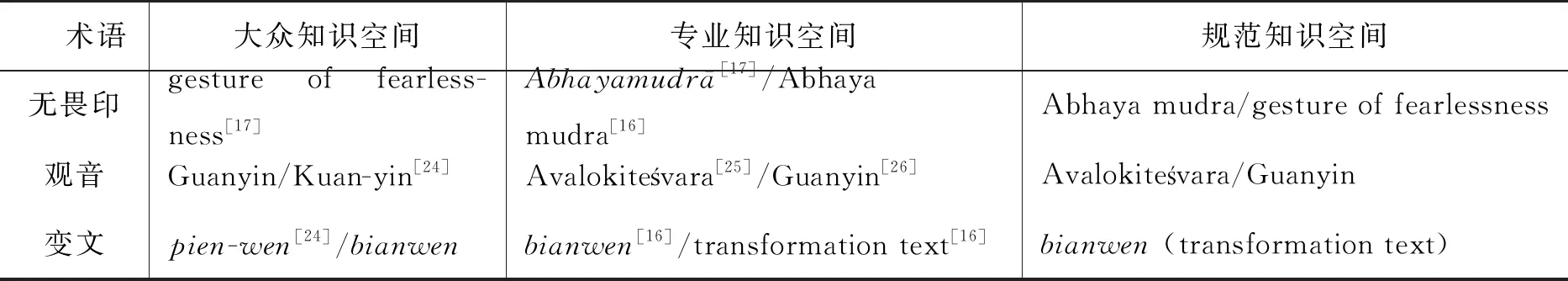

“因勢制宜”還為協調同一術語在不同知識空間的譯名變體問題帶來啟示。“當今信息時代與知識社會,術語譯名往往在規范知識空間(如名詞審定發布、專業辭書編纂)、專業知識空間(如學術專著和專業期刊)以及大眾知識空間(如網絡新聞傳播媒介)中迅速流通。不同知識空間中,相關譯名的選擇往往因使用者的知識背景和認知水平產生較大差異,術語譯名往往容易出現諸多不規范的表述變體”[22]。許多敦煌文化術語也面臨同樣的問題(見表3)。一般而言,大眾知識空間的變體或表意更直白,便于理解;或形式更簡潔,便于傳播;或特征更明顯,便于記憶,但在規范性和準確度方面較弱。專業知識空間的術語譯名表述更規范,適用于正式文本;或表意更準確,能降低概念傳播成本;或溯源更便捷,有助于學術研究,但在傳播度方面遠不及大眾知識空間變體。在術語實際的跨語言文化旅途中,多空間譯名變體常常共存于同一文本中。這種情況在許多海外漢學家和歷史學家的敦煌學譯本或著述中尤為常見,背后的原因多種多樣,有時是因為某變體形式過于復雜,對文本的整體流暢度產生影響,故選用形式更為簡單的變體;有時是因為術語專業度過高或來源于外語,需要用其變體進行解釋;有時則單純是為了避免某一詞語的過度重復。這一現實表明,多空間術語變體并沒有絕對意義上的主次,其重要性應結合其流通空間進行排序;它們的關系也并非只有競爭,在意義上可形成互補,在行文上可實現互助。胡開寶教授就構建融通中外的中國特色話語體系時指出:“可以采取學術話語和民間話語相結合的方式。一方面,以理性和嚴謹的態度向國外學者或民眾介紹我國外交思想和具體舉措,力求讓國外民眾全面而客觀地掌握中國外交話語的內涵和意義。另一方面,以國外普通民眾能夠理解、樂于接受的語言向國外民眾系統介紹中國外交思想”[23]。鑒于此,“因勢制宜”的結果標準化意味著不再一味追求多空間譯名的絕對一致,而是在充分認清其共存邏輯的基礎上,結合大眾知識空間與專業知識空間的術語變體,尋求標準化術語組合。

表3 “因勢制宜”的結果標準化舉例

4 結語

術語本身及實踐活動具有多重價值,既包括語言價值、文化價值,也包括經濟價值、社會價值等[29]。作為極為必要的術語實踐活動,基于描寫與規范的術語翻譯標準化將在一定程度上促進其多重價值的實現。敦煌文化術語是極具代表性的中國特色術語,其翻譯標準化是構建敦煌文化對外話語體系的堅實基礎,是釋放敦煌文化魅力的重要手段,更能助推地方社會經濟發展。本文對“敦煌文化術語翻譯標準化”的必要性、內涵及創新實踐進行了探討,希望能夠成為引玉之磚,引起學界對中國特色術語翻譯標準化的更多關注和探討。