酒精性肝炎的治療進展

孫悅 孟方圓 苑廣菲 高沿航

酒精目前已成為繼肝炎病毒之后導致肝損傷的主要病因之一,其疾病表型包括脂肪肝、酒精性肝炎(alcoholic hepatitis, AH)、肝硬化、慢加急性肝衰竭及肝細胞癌。其中,AH是一種獨特的臨床綜合征,以黃疸為主要特征,可發生于酒精性肝病(alcohol-related liver disease, ALD)的任何階段。典型的臨床表現為黃疸,并伴有一些非特異性的體征和癥狀,包括乏力、肝腫大、肝功能失代償(腹水、肝性腦病、細菌感染、靜脈曲張出血)等。實驗室檢測結果為血清膽紅素通常> 3 mg/dL (> 50 mol/L),AST > 50 IU/mL, AST/ALT > 1.5[1]。目前有多種評分系統用于評估AH的嚴重程度及指導治療及預后,終末期肝病(MELD)評分和改良Maddrey判別函數(MDF)是臨床最常用的評分。如果MELD評分≥20和/或MDF≥32,或存在肝性腦病,則可診斷為重癥酒精性肝炎(Severe alcoholic hepatitis,SAH),其預后不佳,1~6個月的死亡率高達30%~75%[2]。目前AH主要治療包括戒酒、酒精戒斷癥狀的治療、營養支持、皮質類固醇及早期肝移植,由于激素療效有限且不良反應較多,早期肝移植難度大,因此,亟需尋找新的治療靶點。

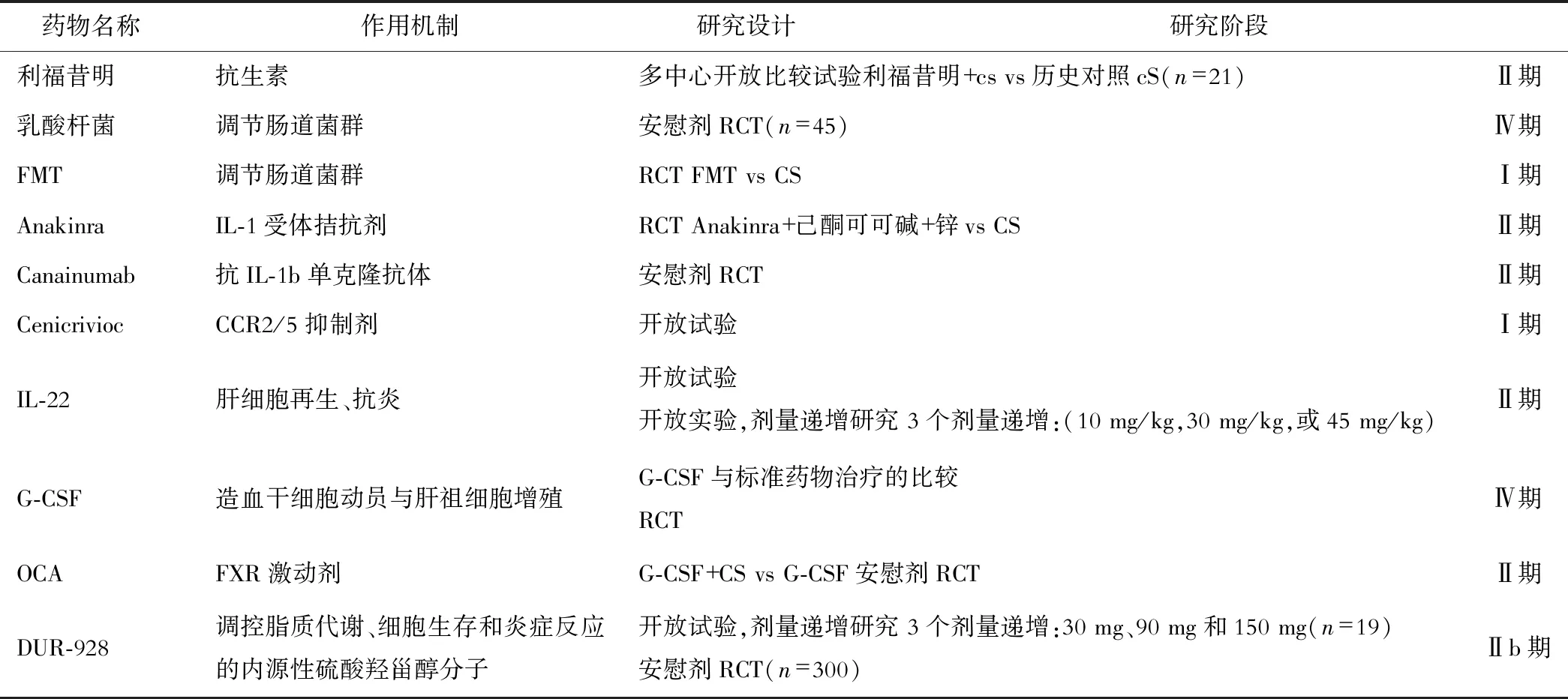

AH的發病機制十分復雜,尚不完全清楚,現已揭示的途徑包括:(1)通過改變腸黏膜通透性影響腸肝軸,導致細菌易位;(2)通過細胞因子激活炎癥信號通路引起炎癥級聯反應;(3)通過影響肝祖細胞抑制肝實質細胞再生,導致肝纖維化;(4)導致膽汁酸循環障礙。上述機制途徑提供了針對AH治療的新靶點。表1為目前關于AH治療新藥研發情況:

表1 治療AH的在研藥物

一、針對腸黏膜屏障受損及細菌易位的治療策略

AH的發生可以歸納為酒精在多個互相關聯的層面影響腸-肝軸。酒精對胃腸道上皮的直接毒性作用和緊密連接蛋白的表達減少導致腸道通透性增加,腸道屏障被破壞可導致內毒素釋放入血及細菌易位,加重對肝臟的損傷[3]。目前,改善腸道菌群失調可采用非針對性的方法,包括改變飲食、補充有益菌、使用抗生素或糞菌移植:(1)改變飲食:調節腸道菌群最簡單和最有效的方法之一是調整飲食,但該方法在停用相關飲食后效果會明顯減弱。一項國際肝硬化隊列研究表明,富含發酵乳制品、咖啡、茶和巧克力的飲食與較高水平的微生物多樣性及肝硬化患者住院風險降低有關[4]。(2)抗生素:酒精引起的腸道菌群失調使有害細菌(包括放線菌和厚壁菌門)增加,抗生素的使用可以減少腸道內有害細菌。同時,感染在SAH中(尤其是接受糖皮質激素治療的患者中)常見。利福昔明已被證實會影響肝性腦病患者腸道微生物的功能,在酒精性失代償性肝硬化患者中,長期服用利福昔明可降低門脈高壓并發癥的發生風險并提高生存率[5]。在一項多中心初步臨床研究中,與歷史對照組相比,在標準的激素治療上加入利福昔明后患者總死亡率呈下降趨勢,膽紅素水平顯著下降。但由于樣本量小,未見顯著統計學差異[6]。(3)益生菌:益生菌是可以調節現有的腸道菌群特性的微生物總稱,可以促進形成腸道抗炎環境。實驗表明,乳酸桿菌GG可改善酒精性脂肪性肝炎大鼠模型中酒精誘導的腸道氧化應激、腸道滲漏和肝損傷。大量研究發現并證實,益生菌具有減輕酒精性肝損傷的作用[7]。(4)糞菌移植(fecal microbiota transplantation, FMT):使用健康供者糞便菌群移植治療激素無應答的SAH的初步研究表明,連續7 d FMT可以改善SAH患者的肝臟疾病嚴重程度和生存率[8]。同時一項隨機臨床試驗表明,酒精性肝硬化患者進行FMT后可在短期內降低飲酒的需求[9]。

ALD的發病機制與腸道菌群有關,但AH中腸道微生物的功能及相互作用仍缺乏全面的了解,需要使用不同的臨床模型、試驗設計及更大的患者隊列更進一步描述腸道微生物組、代謝組等反應,以期達到對不同患者實現個性化精準醫療,例如生物工程細菌菌株或調節特定細菌酶和代謝途徑的藥物。

二、針對炎癥級聯反應的治療策略

酒精損傷腸道黏膜屏障后產生各種微生物成分和代謝產物,其中包括膽汁酸、吲哚-3-乙酸、丁酸、長鏈脂肪酸、內毒素、胞溶素、β-葡聚糖和念珠菌素等形成病原體相關分子模式(pathogen-associated molecular patterns, PAMPs)為始動因素,釋放入血后到達肝臟及其他器官,通過激活局部免疫反應形成損傷相關分子模式(damage-associated molecular pattern, DAMPs),兩者共同作用于庫普弗細胞上的 Toll樣受體 4、RIG-1樣受體或核苷酸結合寡聚結構域樣受體等,激活多種炎癥細胞因子,如IL-1、腫瘤壞死因子-α、IL-10和中性粒細胞趨化因子(如IL-8)的釋放,招募肝臟中的白細胞,從而放大炎癥級聯反應。上述變化導致線粒體損傷和內質網應激,干擾肝臟代謝反應,加重肝損傷[10]。炎癥級聯反應中的各個步驟為AH治療提供了新靶點。

動物實驗發現,IL-1β和IL-1主要通過激活Caspase-1活性和上調庫普弗細胞中的炎癥小體發揮致病作用。在肝損傷小鼠模型中,抑制IL-1信號通路可以減輕AH的肝臟炎癥反應,增強肝細胞再生[11]。Anakinra是一種重組IL-1受體拮抗劑,近期一項多中心隨機對照試驗發現,針對SAH治療,Anakinra、己酮可可堿聯合鋅與單用皮質類固醇治療相比,生存率相似[12]。Canakinumab是一種已獲許可的IL-1β單克隆抗體抑制劑,可能會逆轉該細胞因子在AH患者中的不良反應。

在AH和酒精性肝硬化患者中,趨化因子如IL-8、MCP-1(單核細胞趨化蛋白-1 )、CCL2(C-C趨化因子配體2型)和CCL5(C-C趨化因子配體5型)等表達增加。在ALD小鼠模型中,雙CCR2/5抑制劑cenicriviroc (CVC)減少了巨噬細胞和T細胞活化,從而使炎癥因子釋放減少,細胞凋亡及脂肪變性減弱,這表明CVC可能是一種潛在的AH治療方法[13]。在酒精喂養的小鼠肝細胞及巨噬細胞中MCP-1增加,MCP-1缺乏可通過抑制炎癥因子和誘導脂肪酸相關基因氧化保護小鼠免受酒精性肝損傷[14]。

蛋白轉化酶原枯草桿菌素/kxin型(procproteconvertase subtilisin/ kxin type, PCSK9)主要表達于肝臟,是LdL膽固醇(LdL-C)代謝的關鍵蛋白,主要通過調節LdL受體(LdL-R)的表達與降解調控LdL-C的代謝。阿利珠單抗(Alirocumab)是一種人源化的IgG1型PCSK9單抗,主要用于高膽固醇血癥的研究。它通過抑制PCSK9蛋白阻止LdL-R降解,促進LdL-C從循環中去除從而發揮降脂作用。動物實驗表明,慢性酒精暴露導致肝臟中PCSK9表達增加,而Alirocumab通過減弱酒精誘導的炎癥因子(TNF-α,IL-1β,IL-22, IL-33, IL-17α,IL-2)和趨化因子(MIP-2和MCP-1)的mRNA表達,減少單核細胞浸潤,從而減輕肝臟的脂肪變性、炎癥、氧化應激及肝細胞損傷[15]。抗PCSK9治療可能成為ALD治療新方法。

三、針對肝細胞再生修復的治療策略

肝臟是一種具有完全再生能力的器官。正常情況下,在肝部分切除術后的肝再生過程中,殘留的肝細胞通過代償性增生以恢復肝塊。而在病理條件下(如急性肝衰竭和慢性肝病中),肝細胞增殖受到抑制,肝臟的再生依賴于局部祖細胞激活和分化。研究表明,慢性乙醇暴露除了通過限制成熟肝細胞的DNA合成及損害正常的miRNA信號而損害肝再生外,還可以抑制肝祖細胞(LPC)的增殖,并通過Snail信號通路中斷祖細胞分化[16]。因此,在AH進展中,肝臟再生能力的恢復可能成為治療的新靶點。

諸多細胞因子(如IL-6、TNF-α、TWEAK、IFN-γ、IL-15等)在促進LPC增殖中發揮重要作用。其中,IL-22是IL-10家族成員之一,在調節組織修復、抗氧化和抗細菌感染中發揮重要作用。最近有研究表明,LPCs和肝星狀細胞(HSCs)表面有IL-22R1和IL-10R2高表達。炎癥細胞產生IL-22與受體IL-22R1和IL-10R2結合后,主要通過誘導STAT3的激活,促進LPCs增殖改善肝損傷,同時可以抑制HSCs衰老發揮抗纖維化作用。由于IL-22R1的表達受限,IL-22治療不良反應較小,因此IL-22可能成為治療ALD的新藥物[17]。IL-22的激動劑F-652是人IL-22和IgG2-Fc的重組融合蛋白。一項在AH患者中開展的劑量遞增試驗表明,F-652在45 μg/kg劑量以下是安全的,第28和42天,MELD評分和血清轉氨酶較基線顯著降低,炎癥標志物減少,肝再生標志物上調[18]。粒細胞集落刺激因子(G-CSF)是由活化的單核細胞和巨噬細胞分泌糖基化的多肽。研究表明,AH患者G-CSF可動員HSC細胞,誘導肝再生,提高生存率。與單獨應用己酮可可堿相比,G-CSF (5 μg/kg,每12小時皮下注射,連續5 d)和己酮可可堿聯合用藥后,SAH患者CD34+細胞增多,肝功能明顯改善,生存率也顯著提高[19]。

干細胞移植和建立3D人工肝可以作為肝移植潛在替代方案。盡管大量研究試圖揭示干細胞在肝臟疾病中的治療潛力,但由于缺乏動物模型針對人類ALD特征進行表型分析,干細胞治療ALD仍處于起步階段。

四、針對改善膽汁酸的腸肝循環的治療策略

膽汁酸的腸肝循環依賴于腸道細菌作用。基于酒精對腸道屏障破壞引起細菌移位等作用,ALD的患者常合并膽汁淤積,使膽汁酸在肝內蓄積引起肝臟的炎癥與纖維化。膽汁酸可以激活腸道中的法尼醇受體(FXR),從而促進成纖維細胞生長因子19(FGF 19)的轉錄與分泌。FGF 19與肝細胞表面受體結合,抑制膽汁酸合成途徑的限速酶——膽固醇7α-羥化酶(Cyp7a1)的轉錄,負反饋地抑制膽汁酸合成,同時FGF 19還能刺激膽囊充盈。FXR激動劑和FGF 19類似物已經在臨床試驗中用于治療各種肝臟疾病,包括原發性膽汁性肝硬化和非酒精性脂肪性肝炎(NASH)[20]。因此,膽汁酸-FXR - FGF 19信號通路可能成為AH的潛在治療靶點。

動物實驗顯示,腸道限制性FXR激動劑fexaramine可通過增加FGF 15(在小鼠中人FGF 19的同源蛋白為FGF 15)的濃度,調節肝臟Cyp7a1和脂質代謝,從而改善小鼠的ALD[21]。奧貝膽酸(OCA)是鵝去氧膽酸的半合成衍生物,作為一種FXR激動劑對原發性膽汁性膽管炎和非NASH患者顯示出良好的療效。在臨床前期試驗中,OCA可改善肝臟脂肪變性、纖維化和門靜脈高壓。近期完成的一項隨機安慰劑對照臨床試驗(NCT02039219),在中重度AH患者(MELD評分為12~19)中使用OCA (10 mg/d),持續6周,以評估該藥物的療效和安全性,其結果尚未公布。Aldafermin是一種工程化FGF-19類似物,一項Aldafermin治療NASH的II期臨床研究表明,其可以顯著抑制膽汁酸合成,減輕肝纖維化、炎癥和脂肪變性程度[22]。

除以上途徑,ALD的發生、發展還與環境和遺傳風險因素之間存在復雜的相互作用有關。有研究表明,羥基類固醇17-β脫氫酶13 (HSD17B13)中的rs72613567可以降低發生ALD的風險,這種對AH的保護作用可能成為潛在治療靶點[23]。25-羥基膽固醇3-硫酸酯25HC3(DUR928)是一種內源性的新型細胞內調控分子,通過抑制DNA甲基轉移酶發揮表觀遺傳調控脂質代謝、細胞生存和炎癥反應[24]。在一項評價DUR-928在AH患者中的安全性、藥代動力學和藥效學的研究中,共納入19例AH患者,分別于第1天和第4天靜脈輸注不同劑量的DUR-928(包括30、90或150 mg),到第28天無意外及嚴重不良反應發生。

總之,AH作為一種可致死性疾病,目前的治療方式非常有限,糖皮質激素也僅能提供短期的生存受益,因而,針對AH發病機制中的不同途徑探索新的治療方法尤為重要。FMT、IL-22和Alirocumab可能對SAH患者顯示出潛在的治療獲益,但目前仍需進一步的臨床試驗證實其安全性。隨著對AH發病機制和病理改變的認知不斷取得新突破,將為AH未來的治療提供更多的新靶點。