從片種到版本:20世紀70年代的香港國語電影

張 琳 劉 帆

20世紀30年代初,隨著電影有聲技術出現,出于保護民族資本和意識形態規訓的需要,以“國語”攝制有聲片便成為影界多數的立場,部分不擅長對話的默片演員和不諳國語的電影明星為繼續職業生涯只好苦學補練。40年代前后,由于戰爭原因,涵蓋電影制片家、管理人員、編導、演員等大批上海影人南下香港,不僅帶來了戰后香港電影工業恢復所急需的資金、技術和人才,更帶來了上海電影的觀念、制片模式和創作手法,為國語片在香港的創作打開了良好的局面。20世紀50年代上半葉,冷戰鐵幕下的香港成為各方意識形態的交鋒地,內地文化界借助部分選擇在港定居的南下影人,生產能夠反映時代精神、寓教于樂、引導大眾意識形態健康發展的國語電影,這些電影因嚴謹的制作態度和較高的藝術品質為香港國語片的發展奠定了基礎。自50年代中期始,在新馬發跡、擁有雄厚資金的“國泰機構”和“邵氏兄弟”北上香港,陸續成立“國際電影懋業有限公司”(以下簡稱“電懋”)和“邵氏兄弟(香港)有限公司”(以下簡稱“邵氏”)以拓展院線和發行之外的制片業務,上述兩家公司對國語電影的大力傾注,為香港國語電影工業的現代化奠定了基礎。可以說,經過二十余年的發展,進入20世紀70年代后,使用內地的官方語言,基本保持著上海電影傳統的香港國語電影,憑借其在文化、人才和市場方面的優勢,在生產制作、商業競爭以及傳播定位等方面自成系統、獨樹一幟,與以粵語方言為對白、以粵語文化為主要背景的香港粵語電影相比,具有多由大公司出品,制作成本高、耗時長、品質好,類型題材廣泛,商業把握力更靈敏、被更廣泛接受與認可等特點,迅速反超粵語片,一躍成為彼時香港電影市場的主流片種。

20世紀70年代是整個香港電影工業的調整期,此時國語片也正處于前所未有的復雜境地——先是在傳統粵語電影工業衰落、“邵氏”(以出品國語片為主)獨大的背景下蓬勃興旺,既發揮著傳統優勢(題材、人才、制作等)的號召力,又能以敏銳的市場觸覺開發更具吸引力的電影類型,并由此迎來了七十年代最初三四年的短暫輝煌;隨后國語片在香港電影及香港社會肯定“港式文化的意義”下喪失了曾經的票房霸主地位,于是在局促與拘束中模仿參照,渴望快速復制成功經驗,在對抗性的美學趣味中仿制新興粵語片的賣點。可就在此過程中,香港國語電影所呈現出了風格混雜、文化特色曖昧不明的面貌,致使其曾經作為一類片種所獨有的美學特征逐漸蛻變和消逝,于七十年代末轉入低潮,大多轉化為港產片概念下香港影視公司為獲得商業收益、滿足不同電影發行市場需求一種聲音版本。

一、70年代初香港國語片的再發展

圖1.邵氏集團

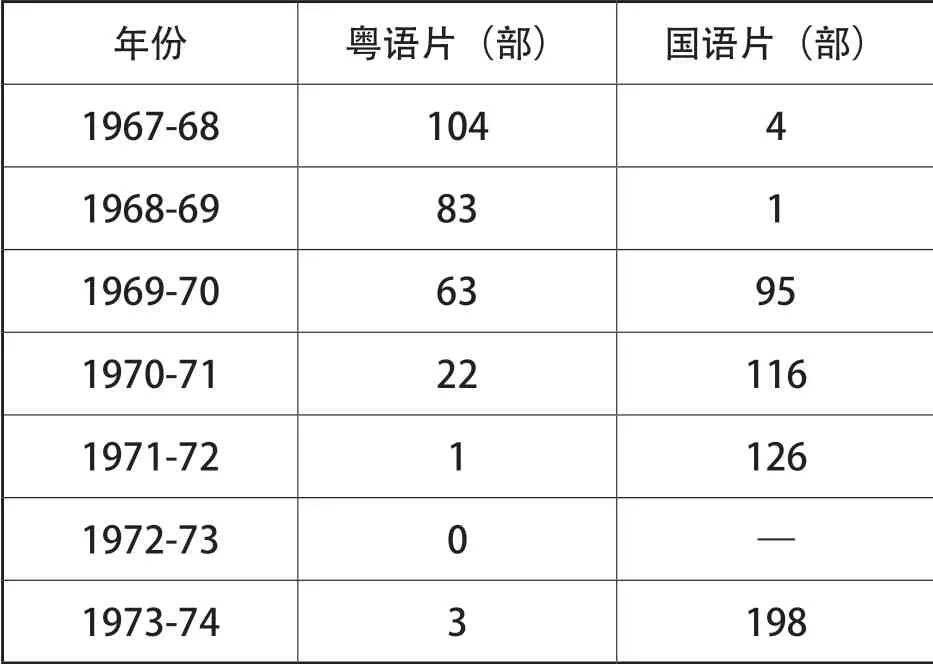

20世紀70年代初是香港國語片發展的鼎盛期,其成就首先得益于產業模式的健康穩定——20世紀60年代后期,由“電懋”改組的“國泰”漸生頹勢,“長城”等“左派”公司的制片也受內地“文革”的影響逐漸萎縮,此時“邵氏”憑借雄厚的經濟實力獨霸香港電影市場,其一直以來所依賴的大制片廠體制此時正如日中天。“那個時候拍戲完全是片廠制度,沒有片廠,導演不會拍,咖啡室要搭,家庭的大廳也要搭,即使布景搭的不那么好,走路用力一點也會搖搖晃晃,還是要用廠景,影業被片廠制度綁得死死的”,加之“邵氏”旗下電影人才眾多,其以出品國語電影為主的制片導向對香港影壇有著相當程度的引領和示范作用。70年代初,迅速發展的香港電視業也從側面助推了香港國語片的鼎盛——一方面,繼承著粵語片美學趣味和文化傳統的電視節目,搶占大量粵語電影觀眾,致使粵語片工業的發展逐漸衰落;另一方面,因為電視要“入屋”供家中全年齡段人群觀看,故內容審查相對嚴格,為與電視業展開差異化競爭,影視公司便頻頻制作具有暴力、動作、性元素的電影,試圖以此吸引并增加觀眾走入電影院的意欲,國語片的文化品格也受此影響隨之變化(表1)。

表1.香港電影制作情況3

另外,作為一種大眾文化媒介,電影在相當程度上是社會主流價值取向的反映與風向標,“六七暴動”過后,香港社會先后經歷了金融股災、能源危機,面臨住房、勞工、教育、福利等問題,焦慮心態、機會主義、享樂放縱的意識被放至首位,新老港人在思想觀念、行為方式和觀賞品位方面的差別愈加明顯,為適應新形勢下大眾的文化心態,國語片于是在制片方向上尋求變化,具體表現為:

在故事內容上,與五六十年代香港國語片多改編自文學作品、將故事發生的背景和時代有意識地設定在遠離當時的香港且顯示出較強的北方風味不同,70年代初期的國語片更多地注入時代精神,對當代題材和香港的社會現實加以關注,大量出品如《吉祥賭坊》(1972)、《血證》(1973)、《吸毒者》(1974)等展現香港社會境況和犯罪題材的影片,電影主角也由之前溫和、敏感、有文化氣息的書生或大家閨秀轉變為更富野心、性格更為極端多變的危險人物,“到了七十年代中期,那些六十年代末曾一度大受歡迎的文藝寫實片已基本從大銀幕上消失,被那些具有社會關聯性的影片(大多表現娼妓、濫用毒品和社會性的歇斯底里等聳動性的主題的電影)所取代”。

電影樣式和類型方面,國語古裝片在數量上占據明顯優勢。“邵氏”在六十年代后期掀起的新派武俠片熱潮延續至七十年代,即使外貌是歷史片的《十三太保》(1970)、《盜兵符》(1973)、《刺馬》(1973),“到了最后仍然擺脫不了武俠/功夫片的格局:劇本結構和人物基本按照武俠片那條正、邪對立的公式進行創作,冗長的武打場面只擔任一種最單純也最直接的功能——感官刺激和官能發泄”。1973年,“邵氏”自稱拍攝的“《大海盜》是中國電影里的第一部海盜片”。此外,歌舞片、神話奇幻片、鬼怪片、偵探片、間諜片、艷情片、青春片等也是這一時期國語片積極嘗試的類型。

在影片的鏡頭語言上,70年代初,香港國語片從此前傾向于平穩的畫面構圖與鏡頭調度,以及因重視整體場面而以中全景為主,演變為普遍追求動感,加入較多強調畫面內容的特寫,如張徹利用手提式拍攝的全新手段,在節奏和剪輯上對武俠動作進行從舞臺化到電影化的處理,保證動作場面在拍攝時有更大自由度。電影《十三太保》開場用十三次定格鏡頭捕捉李克用麾下的十三位兒子快馬加鞭趕赴宴會的畫面,讓觀眾對各人的樣貌和扮相留有初步印象的同時,更顯示出他們的英姿。影片后段,李存孝被“五馬分尸”的鏡頭震撼性十足,“李存孝在營帳中被綁上,鏡頭便cut至帳外,大遠景只見五馬分馳,而用慢鏡拍營帳碎裂,根本不見人,僅配上呼叫之聲”,以讓觀眾自行想象此種刑罰的殘酷,這種在電影語言方面的探索,極大地增強了影片的感官刺激性與情感調動力。另外,香港國語片更以創新折子戲、雜錦戲,通過速寫或漫畫式小章節的形式呈現,如分別以四種情緒為表現重點,將四段互不關聯的民間故事匯總在一部影片中的《喜怒哀樂》(1970),即雜糅了四種不同風格,讓白景瑞、胡金銓、李行和李翰祥四位名導各顯奇才。隨后,以多段式小品為表現形態,展現妓女、嫖客、敲竹杠的藝人以及操著各種非法勾當、靠行騙和拉皮條為生之人的《騙術奇譚》(1971)、《騙術大觀》(1972)、《牛鬼蛇神》(1973)、《騙術奇中奇》(1973),更以“無節制地使用變焦鏡頭和廣角鏡頭”,實現令人目眩神迷的效果,進而暴露出影片各方角色的丑陋以及所呈現社會的扭曲之態。

此時香港國語片在主題觀念上也有了相當程度上的變更與深化。變更指其從之前一貫“載道說理,寓教于樂,追求思想內容的積極健康”,到逐漸開始脫離僅表現完全正面或非黑即白的人物,如電影《偷渡客》(1973)講述遭人栽贓陷害的黑幫首領龍辰,潛逃海外三年后偷渡回港,尋找幕后主使報仇的故事。有論者認為彼時傳統道德價值觀念的失落是“香港高度工商業化以及地少人多”的社會狀況所造成的“傳統大家庭崩潰”的結果,亦因代際教育思想的差距導致倫理感情轉趨薄弱,尤其是“在激烈的商業社會中,長者不再是受尊敬的名詞,而是無能及落后的表征。在有兩千多年儒家倫理基礎的中國社會,這是天翻地覆的變化。電影中那種節奏緩慢及繁文縟節的倫理題材逐漸不再被接受,終于在七十年代被功夫片、喜劇及色情片完全消滅”——像集情色、同性、武俠、古裝等元素于一體的奇情片《愛奴》(1972),軟性色情片《香港式的偷情》(1973),以及《大軍閥》(1972)、《北地胭脂》(1973)、《風流韻事》(1973)、《金瓶雙艷》(1974)等一系列的風月喜劇,正可作為檢視該論者觀點的影像文本,這些影片“在強調香港步入一個功利主義至上、物欲橫流的社會同時,無疑也明顯地將中國傳統的固有道德包袱拋諸腦后”。與此相對的,香港國語片主題的深化表現為在娛樂意識與消費思潮日漸崛起的資本主義都會香港,“長城”“鳳凰”等“左派”電影公司盡管影響力日漸式微,但仍然堅守傳統,強調電影這門藝術的“以文載道”功能,以導人向上,導人向善為基本美學方針,以提升香港電影的文化品格為目的進行國語片創作。1970年,由“鳳凰”電影公司出品的《海燕》打破了“邵氏”等制片公司推出的“那些重點表現歐美或日本歌舞的路子,也一反蒼白無力或灰暗低沉沉的故事情節,通過銀幕向觀眾表現了健康的、富有中國民族色彩和現實基礎的民歌或歌舞”。由“長城”電影制片公司攝制的批判現實之作《屋》(1970)反映了香港下層的社會生活,隨后出品的《小當家》(1971)以及描寫童工因工傷導致聾啞并與惡劣環境搏斗的《鐵樹開花》(1973),都以“樸素真實的風格和強烈感人的情感成為商業浪潮中的人文補充,凸顯出溫情之美。這一“左派”電影的寫實風格,一定程度上奠定了香港文藝類型片的寫實傳統,不僅影響到了80年代香港電影新浪潮的創作特色,也影響到了香港電視美學的發展。”

圖2.電影《七十二家房客》海報

二、70年代中后期香港影壇的“國粵之爭”

國語片的輝煌是短暫的。1973年,粵語電影《七十二家房客》在短短一個月映期內狂收560多萬港元巨額票房,為粵語片的復興打開了新的局面,隨后,在1974-1976年,《鬼馬雙星》《半斤八兩》《天才與白癡》三部“許氏喜劇”更分別以當年香港本土電影票房第一且領先第二名至少200萬港元的突出表現將國語片拉下票房霸主之位。作為觀眾審美選擇/變化重要的衡量指標,國語片與粵語片這一時期在香港本土票房收入上的此消彼長具有雙重意義——一方面,其“結果”顯示出此時香港電影市場內部結構正在發生變化,進而影響到香港電影公司后續的制作路向;另一方面,其“過程”體現出兩種電影的美學形態及其背后所代表著的社會認同存在差異,因而在一定程度上具有文化閱讀的功能——無論是就市場表現還是文化影響來說,不同于此前近二十年來國語片的常勝態勢,這一次是粵語片漸漸居于上風,也正是在這個意義上,這場發生于20世紀70年代中后期,同時也是香港電影過渡轉型期間的“國粵之爭”具有值得被關注的獨特意義。

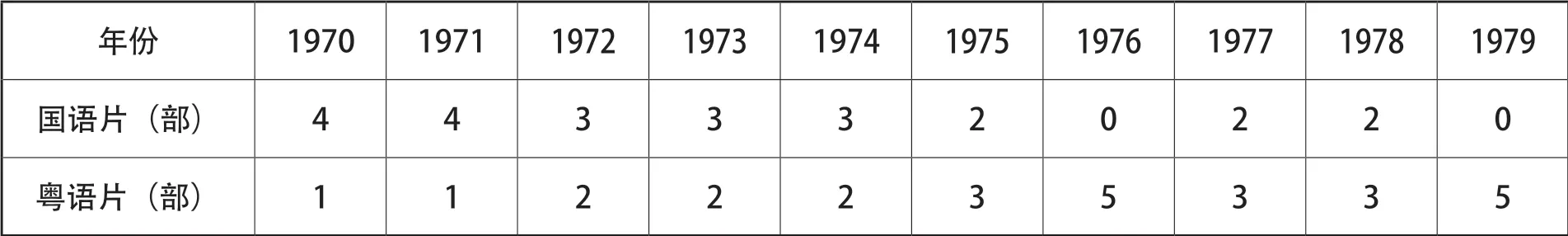

70年代中期,曾一度停產的粵語片能取得如此亮眼的票房表現,有著幾重原因。首先,“1971年,香港本地出生人口已經達到總人口的半數以上,為56.4%,作為反映香港人口當地語系化趨勢的一個重要指標,其表明本地出生人口逐漸構成了香港人口的主體——這是粵語片重獲觀眾認可的重要條件,畢竟“國粵之爭”首先表現為兩種語言的競爭。“在《七十二家房客》里,角色盡管來自上海、山東、潮州各地,但全程以粵語進行對白,影片首次將香港表現為一個吸納了來自不同地域的中國人的粵語社群,片中粵語不再是間或出現的、僅僅用來安撫香港粵語觀眾的某一特定方言,而是重申了其在香港電影中的合法地位。”“沒有任何語言比大部分香港本地人在日常生活里說的粵語方言,更能投射本地經驗和情懷,是以,粵語在這時開始逐漸取代國語成為香港電影工業的官方語言”。其次,粵語片業復蘇的根源正蟄伏于電視業當中。20世紀70年代香港的免費電視是社會閱讀的核心,不僅有直接感性的映象,還憑借多元化的節目形態,如劇集、游戲性綜藝、實用性節目等,加插大量針砭時弊的評論以扣緊時代脈搏,這為粵語片提供了復興方向——發展“電視式的電影和代表小市民立場的影片”。而且,香港電視業還為粵語片界輸送了不少人才,許氏兄弟就是最明顯的例子。《七十二家房客》隨后數年,香港出現了多部由電視明星合演的群星電影。此外,被認為是香港新浪潮電影的先驅的《跳灰》(1976),“導演之一梁普智是做電視出身,蕭芳芳也是在演完林亞珍(1977年無線電視節目《點止咁簡單》中的一個角色)大獲好評后才回歸電影,編劇陳欣健則電影電視兩邊走”。再有,需求影響供給,在粵語片連年取得票房勝利之際,一向以市場觸覺敏銳、靈活變通為精神特色的香港電影人紛紛跟隨香港觀眾的口味轉向粵語片制作,按照卓伯棠先生的統計,“自1974年開始,國、粵語制片數量之間的差距逐年縮小,至1977年時,粵語片已經開始超過國語片,并以45:42(1977)、75:24(1978)、86:23(1979)發展至1980年制作的105部香港電影全是粵語片的狀況”。

歸根結底,“國粵之爭”是兩種電影美學形態的碰撞:其一,在制作方式上,國語片延續此前大片廠制度,這種從制作到發行、放映,各個環節均需固守程式的體制,在香港電影發展到70年代中后期時顯然過于嚴苛死板,流水線生產模式下形成了在《忠烈圖》(1975)、《傾國傾城》(1975)、《中原鏢局》(1976)、《瀛臺泣血》(1976)等國語片中可見的“片場美學”,其基本內涵為“(1)外景內造,以攝影棚內拍攝為主;(2)物象豐富,重視歷史文物道具的精細化設計;(3)詩意構境,借助攝影運動與分鏡組織,形成東方情調濃郁的畫面效果”。而此時粵語片則吸收電視新聞報道的靈感,以小成本獨立制作和紀錄式、靈活性的鏡頭語言,到實地和現場取景拍攝,讓現實感和社會性大大增強,如《的士大佬》(1975)就通過一名在普通的士司機的冒險經歷,揭示了香港這座城市的生機勃勃、活力、熱情以及智慧,再如“《大毒后》(1976)的劇情與新聞報道甚為接近,影片內外毒梟最終落網的地點均在香港北角的新都城大廈”。其二,1974年廉政公署的成立及1975年香港警隊的擴張,種種現實景象皆為日后的粵語片帶來豐富的題材,粵語片業因此發展出諸如《廉政風暴》(1975)、《香港奇案》(1975)、《江湖子弟》(1976)、《跳灰》(1976)等警匪片、犯罪片、黑幫片這些國語片文化傳統所沒有的新類型。為貼合香港本土電影觀眾的喜好,國語片也嘗試去表現香港的社會現實,但似乎并不具備粵語片那種對當時港人文化心理的精準把控力,以“長城”出品的兩部國語片為例,如果說描寫經濟危機影響下梁昌運一家生活變化的《萬戶千家》(1975)還能比較切實地反映出香港社會變革過程中出現的某些問題,那么聚焦于一群香港漁民如何反抗封建勢力和地方豪紳欺壓的《大風浪》(1976)似乎只空有形式,即僅將香港作為故事發生地以強調影片主人公的“香港身份”,本質上卻并無多少與香港社會本身有關的內容(同樣的故事可以移植到任何一地),故其雖然是香港電影公司出品的社會寫實片,卻不是真正意義上“香港社會”的寫實片。

其三,在敘事策略上,國語片多表現痛苦與死亡,將主角設定為行事率直、光明磊落、最后壯烈犧牲、從容就義的英雄俠客,而“當時的社會制度有一種含糊曖昧、不明確、存在灰色地帶的特點,至于建制之外的、民間的,草根的,往往更容易引起民眾的同情和共鳴”,粵語片就抓住了觀眾的這一心理,多塑造有著小聰明、反應快、有創意的小子形象,他們憑運氣和奇招在既存環境中如魚得水,出奇制勝,這種在七十年代后期發展出來的人與社會的關系,和主流國語片里的世界和秩序有著明顯的不同。其四,在表演風格上,如果對比七十年代香港電影的類型代表——“被視作一枚硬幣兩面的武俠片和功夫片”,可以明顯地感覺到二者武打風格的差異,“武俠片主要用刀劍,功夫片主要依靠拳腳,而武俠片似乎成為國語電影的專屬領地,粵語片也似乎大多被功夫類型所填滿,武俠片的武打設計偏北派,多強調歷史感、奇幻色彩和超自然的力量,功夫片的打斗場面則呈現出晚近的現代感身體修煉和近身搏斗實戰的南派色彩”。香港大多數國語片比較話劇化,與粵語片這種在嶺南文化基礎上所形成的獨具一格的活潑、夸張的表演風格有較大區別。

“看電影除了是認知過程之外,更是認同過程,是文化溝通,亦是社會事件。觀眾看電影,同時亦體會自身的社會關系”。總的說來,七十年代香港影壇的“國粵之爭”本質上是兩種文化觀念的博弈。中原文化主導下的國語片多強調嚴肅性主題,而港粵文化比之更體現為一種對娛樂性的追求,“許氏喜劇”之所以被認為真正地開創出了一種香港式新派粵語片,除了全程采用粵語對白,更深一層的原因是它們具有“強烈的時代感應”,這種“強烈的時代感應”不僅見于影片的故事內容(表現七十年代經濟極速冒升的大時代里小人物們的浮世心態),還通過情節設計(如《天才與白癡》中的“尋寶”情節似乎與當時港人急于尋找自己的歷史而宣布“我城”的身份相互呼應)以及與本土流行文化的一拍即合(影片充滿了睿智幽默的Verbal Gags,加插的粵語流行歌的歌詞多是來自草根階層的口語)來對當時整個香港社會的文化潮流給予積極的回應。

表2.1970-1979歷年香港本土票房前五電影分布13

表3.香港電影主要出口市場的變化38

三、式微與面向:作為一種聲音版本的香港國語片

“香港的國語電影與粵語電影一向各有各的觀眾、風格與生產模式(五六十年代尤甚),自七十年代后期開始,二者從此前的分野并存逐漸匯合在一起,并向粵語片一制過渡,最后發展到80年代初全部貼上港產片商標”。當對“什么是港產片”進行追問時,或考慮到此時港臺兩地電影界合作交流之密切(尤其表現為兩地制作人的頻繁往返),故相比于從商品角度定義其是由香港電影公司制作出品的電影來說,似乎從美學角度來談論這個概念更可以減少過程中需要小心處理的難題。而學界對于“港產片”的面貌、氣質與思想的基本認知是“一種粵語對白的電影,與以前截然不同,特具香港本土色彩的風格,在形式與內容跨越混合中,借助古為今用、今為古用的元素,碰撞出新鮮感”,截然不同之處在于“七十年代中期復興的粵語片,復興的并非五、六十年代的傳統,而是與國語片結合,形成一種地道的‘香港電影’”,一種極具“香港性”——能磨合包括“中西”“南北”“新舊”三個大方向——的文化產物。因此,本文在港產片初成背景下以“一種聲音版本”來定義/強調70年代中后期的香港國語片,其重點并非全在比較這一時期的香港國語片與采用其他語言(如粵語、潮語、廈語等)作為對白形態的影片之間在配音制作方面具體有何異同,而是為了凸顯香港國語片從此前一類可以獨立談論的、自身具有獨特美學特征的片種,到后來的風格混雜、文化特色曖昧不明,被收編進港產片概念之中且不再具有能與當時的粵語片分庭抗禮的(票房和文化)競爭力,更多時候只好發揮區別于其他方言的發音/語言優勢來爭取市場收益的這一演變過程。

“國粵之爭”的結果是粵語片的崛起與國語片的式微。從香港本土電影市場來看,七十年代末,國語片的主流地位被粵語片取代,在產業方面首先表現為香港國語片制片數量驟減(上文已有論及)和票房吸引力下降(表2),這是影視公司規避風險的選擇,“粵語片幾乎占據了整個香港電影市場,就連幾間老牌的國語片制作公司,如邵氏、嘉禾等,亦從全拍國語片,慢慢兼拍粵語片,后來減少國語片,最后到80年代初全線拍粵語片”;在回顧六十年代末七十年代初香港粵語片工業的低迷時,鐘寶賢指出“(那時)粵語片衰落其實并不代表方言電影從此讓位給國語片,它只反映了獨立制作公司被大片廠制所壓倒”,時移勢易,面對此時陷入低潮的國語片,這一論斷也可以稍加修訂,香港國語片此前似有一種“假性繁榮”,因為太多時候依賴的是雄厚投資與大片廠制度打造出的光鮮外表,所以當其生產模式不再成為一種優勢而僅靠文化感應與香港觀眾進行交流時,影響力便難以與粵語片相較。正如大制片廠制度的確賦予了香港國語片現代化的面貌,但這種在拍攝時每一樣東西都要預先申請(哪怕是幾只雞蛋),各個環節均需固守程式的制片體制,在70年代后期獨立制作(粵語片業擁有豐富的經驗)與“衛星制”(一作“外判制”,一種由大公司出資控制版權和發行,附屬制作公司可獲得分紅的制片模式)大行其道之時,顯然過于嚴苛死板,不僅無法令主創人員充分發揮藝術創造力,且受制于繁重的人員勞資和設備負擔,更無法克服影片賺賠均由公司承擔而造成各人積極性不高的弊端。

如果參照“香港七十年代之前的國語片,從電影工作者、電影的表現形式到電影的題材,相當程度上乃是承襲上海的電影文化”這個觀點分析七八十年代港產國語片的“貧瘠”,似乎以一句“其經常只有形式(國語對白),卻沒有血和肉”來總結最為合適。首先,早在六十年代中期,“邵氏”公司編審部主任宋淇就指出“香港國語片的問題,不單是編導演本身的問題那么簡單,而是整個香港的氣候根本很難產生出國語片人才”,在70年代中后期香港影人隊伍更新迭代之際,較為活躍的國語片導演和制片人還大多是那些“南來影人”,缺乏新生代的標志性人物,加之此時“香港電影的編導大有多來自電視的趨勢,電影圈并無有計劃地培養后續人才的制度”,造成國語片傳統美學精神在香港影壇傳承時的后繼無人。其次,除了武俠片外,七十年代中后期所流行的警匪片、黑幫片、社會生活喜劇和功夫喜劇,它們或取材于新聞事件,或重點展現香港本土文化事物(如“探長”這一職務及“廉政公署”這一機構),基本都是借助粵語片/粵語文化才大熱的類型,國語片/中原文化很難對這些題材做出地道且精準的把控,只能學其表面,由于在元素設計、主題內涵、主創人員等方面做出的改變,國語片自身的美學特征已與當初的上海傳統存在相當程度的割裂——中原時空背景、嚴肅主題、傳統倫理道德和以悲劇、正劇為美的觀念被逐漸淡化、拋棄,轉而傾向嬉鬧、夸張、俚俗和放肆的風格,以迎合七十年代反叛傳統道德、追求金錢至上和市井趣味的社會心理。“國語片敦厚的人文傳統似乎隨著時代和社會的發展隱匿,商業算計、產銷成本預估以及市場調查,幾乎成了電影創作的唯一目標,除了少數‘異數’仍在艱苦經營外,大部分已經向商業庸俗及都市犬儒勢力的姿態投降。”盡管作出上述改變,國語片的被認可之路還不時地受到“聲音”的牽制,“劉家良在1975年導演的《神打》已具備功夫喜劇的元素,卻沒有被時人當作諧趣功夫片,其中一個重要原因正是《神打》用的是國語,時人都相信,要表現功夫喜劇,選擇令香港本地觀眾更有親切感和共鳴的粵語才更有效果”。

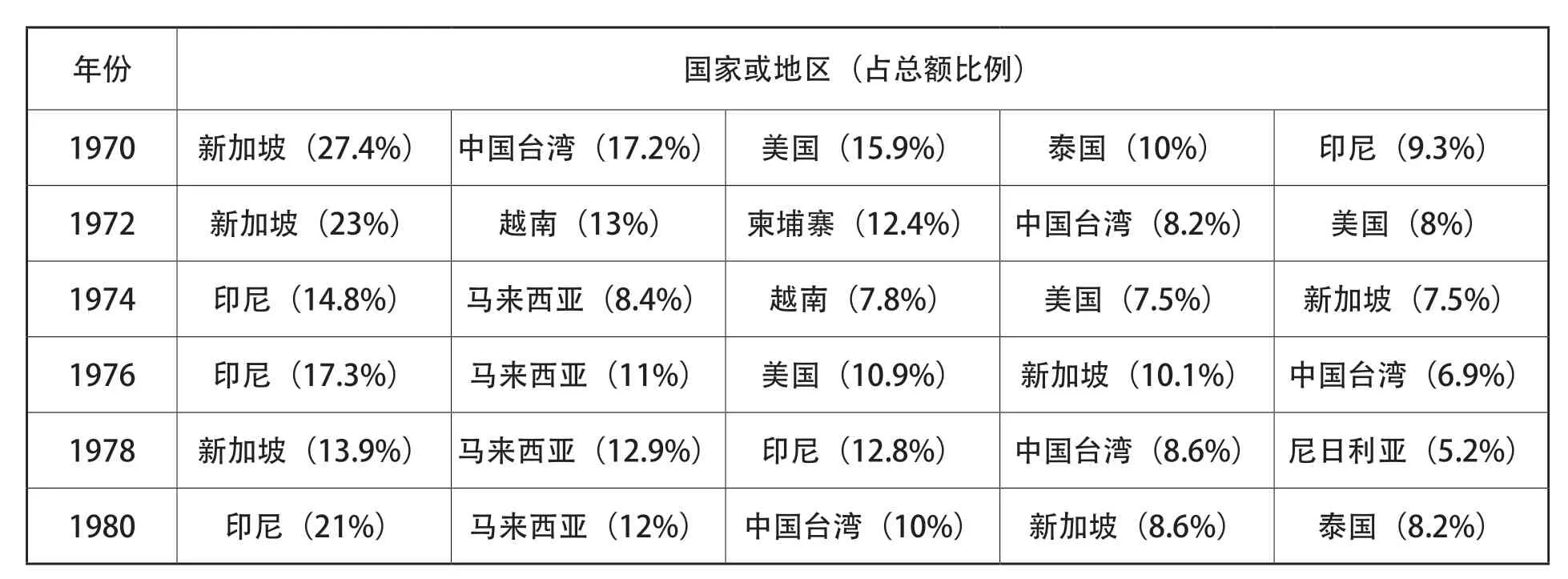

域外市場面向是香港電影的一大特色。“若不是憑借海外市場的支持,香港電影僅憑借本地票房收益,不僅不足以維持電影工業作獨立發展,更不能揚威亞洲,與荷里活文化爭一席之地”。域外市場需求令香港電影片種多樣化,對白形態亦通過漸趨成熟的配音技術作出更改。“1976年,《國際電影指南》首次將香港電影進行單獨介紹,意味著其在七十年代真正開始受到西方的注意”——這種“被注意”是合作制片帶來的結果,七十年代初中期,西方國家主動尋求與香港電影公司合作,這時“國語”作為大中華世界中正統語言的優勢就顯現出來,1974年的《七金尸》(港英合拍)、《四王一后》(港意合拍)與《洋妓》(香港、西德合拍),1975年同華納合拍的《女金剛斗狂龍女》,它們在東南亞與西方國家發行時,制作的分別是國語及其他國家語言的拷貝。但是在影片出口方面,這種“被注意”似乎并未帶來什么改變,1976-1980年,香港電影主要出口市場仍是東南亞及中國臺灣地區(表3),且據李翰祥與何夢華所說“后期的粵語片也發展到彩色寬銀幕,制作成本與國語發音的電影已經差之有限,加上同時錄音改成了后期配音,隨便請一般的國語配音員,粵語片馬上變成國語片,起碼可以多賣個臺灣的版權”“不像以前,我們拍國語片就是國語片,分得很清楚,風格亦很分明。后來拍的片子,如在臺灣上映便配國語,在新加坡便配粵語;國、粵語不分的,便配幾條聲帶”,似乎可以看出受益于配音技術的發展,港產片時代國、粵語電影的區分標準越來越遠離“美學風格”之別,而僅僅聚焦于“聲音”這項因素。在這種隨隨便便就能配幾條聲帶的情況下,中國臺灣電影市場自然擔負起了“作為留續香港國語片五六十年代文化傳統的一方寶地”的使命,但這一時期絕大部分出口至臺灣地區的港產片,為了適合當地民情,公映時改了片名,不過“港式的噱頭,比如港式的片名,《出冊》(1977)、《贊先生與找錢華》(1978)等,臺灣地區的觀眾連名字都不能理解,因此當時的香港電影在本港票房動輒三四百萬,但改配國語后,到中國臺灣地區和新馬收入就可能大打折扣”,通過配音的方式,一部電影的對白形態可以輕易轉換,但是影片中美學觀念與表達卻難以更改。只顧及港臺兩地日常用語的差異卻未在文化根性上作出考慮的不僅只有出口的港產片,即便是一些臺港聯合制作的國語片,如《踩在夕陽里》(1978,時裝愛情)、《鸚鵡傳奇》(1978,古裝神怪)、《瘋女十八年》(1979,改編自中國臺灣新聞)和《護花鈴》(1979,古裝武俠),也似乎都是“形式”蓋過“內容”,以“專門請人制作和演唱國語流行曲”作為獲得市場收益的一種商業手段。

圖3.電影《贊先生與找錢華》海報

結語

20世紀70年代是香港電影過渡轉型的時期,也是真正開創香港式電影的年代,此時的香港國語片一邊在生產制作、藝術質量、明星培養方面承續著五六十年代的發展模式,一邊在多元復合的文化中努力把握著正處于更新迭代的觀眾的口味,不斷增加對香港本地社會新聞事件和罪案的關注,影片傳遞的觀念也從“載道說理、追求思想內容積極健康”到“注重感官刺激、將娛樂性放至首位”,如果說70年代初期香港國語片的再發展是主動的,那么隨著國語片人才及受眾優勢的消失和香港人文化心態的轉變,面對70年代中后期新興粵語片凌厲的票房沖擊,國語片在制片策略、美學形態、類型題材上的求新求變就顯出被動之態,當70年代末粵語片取得“港產片”概念下絕對的主流地位時,國語片為了爭取香港本土觀眾的認同,復制粵語片成功經驗的做法,造成了自身的駁雜風格和原有美學精神的蛻變與消逝,進一步走向純商品化和泛娛樂化,就此,秦天南在《探討港臺國語片的主題和意識》中曾發出“有誠意和有藝術成就的電影大都不賣座,沒有料的電影反而出色當行”的感慨。總的說來,無論是自身美學面貌的呈現,還是在市場方面的表現,或許均可立足于“從片種到版本”這一演變路徑對70年代的香港國語片予以觀照。

【注釋】

1蘇濤.電影南渡:“南下影人”與戰后香港電影(1946-1966)[M].北京:北京大學出版社,2020:1-5.

2蒲鋒整理.吳思遠:關鍵是懂得獨立制片的生存之道[A].吳君玉編輯.香港影人口述歷史叢書之七:風起潮涌——七十年代香港電影[C].香港:香港電影資料館,2018:135.

3周華山. 解構香港電影[M].臺灣:青文文化事業公司,1990:57.

4[新加坡]張建德.香港電影:額外的維度(第2版)[M].蘇濤譯,北京:北京大學出版社,2017:165-166.

5田彥.沒落的偶像——八十年代看張徹[A].香港市政局編印.七十年代香港電影研究(修訂本)[C].香港:香港電影資料館,2002:41.

6吳昊.邵氏光影系列:古裝 俠義 黃梅調[M].香港:三聯書店,2004:205.

7張徹.回顧香港電影三十年[M].香港:三聯書店,2019:61.

8同4,98.

9劉成漢.電影賦比興[M]. 北京:中國傳媒大學出版社, 2011:114-115.

10廖金鳳.妥協的認同——文革時期邵氏兄弟電影的香港性[A].廖金鳳等編著.邵氏影視帝國:文化中國的想象[C].臺北:麥田出版社,2003:347.

11趙衛防.香港電影藝術史[M].北京:文化藝術出版社,2017:258-262.

12相關數據詳見中國電影票房榜網站:1973-1976年香港電影票房,http://www.boxofficecn.com/hkboxoffice1974,http://www.boxofficecn.com/hkboxoffice1974;http,//www.boxofficecn.com/hkboxoffice1975,http://www.boxofficecn.com/hkboxoffice1976.

13同5,182.

14劉蜀永.簡明香港史(第三版)[M].香港:三聯書店,2016:395.

15同4,175.

16傅葆石.中國本地化:邵氏與香港電影[A].羅貴祥,文潔華編.雜嘜時代:文化身份·性別·日常生活實踐與香港電影1970s[C].紐約:牛津大學出版社,2005:11.

17同16,172.

18同2,13.

19卓伯棠.香港新浪潮電影[M].上海:復旦大學出版社, 2011:45-46.

20張悅,盧兆麟.家國悲歡:邵氏黃梅調電影的人文解讀[J].電影文學,2016(17):32-34.

21郭靜寧編輯,香港影片大全第八卷 1975-1979[M].香港:香港電影資料館2014:68-69.

22呂大樂,姚偉雄.暗箭難防:過渡狀態與香港文化原型[A].黃愛玲編著.邵氏電影初探[C].香港:香港電影資料館.2003:133-142.

23同4,116-117.

24同16,184.

25同16,173-178.

26同19,44.

27同21,xxi.

28同5,8.

29同2,14.

30同19.

31鐘寶賢.香港百年光影[M].北京:北京大學出版社,2007:185.

32同10,350.

33湯禎兆.香港電影血與骨[M].上海:復旦大學出版社,2010:10.

34吳昊.邵氏光影系列:文藝 歌舞 輕喜劇[M].香港:三聯書店,2005:8.

35同9,74.

36焦雄屏.香港電影風貌1975-1986[M].臺北:時報文化出版企業有限公司,1987:12.

37同21,xi.

38梁麗娟,陳韜文.海外市場與香港電影發展的關系(1950-1995)[A].光影繽紛五十年:香港電影回顧專題[C].香港:市政局.1997:142.

39同38,136-137.

40同21,xx-xxi.

41李翰祥.三十年細說從頭 下[M].北京:北京聯合出版公司, 2017:838.

42郭靜寧編輯,香港影人口述歷史叢書之五 摩登色彩:邁進1960年代[M].香港電影資料館.2008:260.

43張承宇.香港電影的東亞與東南亞傳播研究[M].濟南:齊魯書社,2017:172-173.

44秦天南.探討港臺國語片的主題和意識[J].香港影畫,1977(05):28-29.