大遺址保護利用研究現狀的分析與反思

——基于CSSCI文獻的科學知識圖譜

劉 騁(浙江大學藝術與考古學院 浙江杭州 310058)

張穎嵐①(浙江大學藝術與考古學院 浙江杭州 310058)

科學知識圖譜是近年來科學計量學、信息計量學等領域比較新興的研究方法,不僅能揭示知識來源及其發展規律,并且以圖形表達相關領域知識結構關系與演進規律。本文以中國知網(CNKI)為文獻檢索來源,以“大遺址保護”為主題詞進行期刊文獻檢索,以中文社會科學引文索引(CSSCI)為來源類別,剔除不相關文獻后共獲取149篇文獻(截至2021年7月9日)。通過綜合使用CiteSpace、VOSviewer、Sati、Gephi等科學知識圖譜工具,采用定量可視與定性描述相結合的研究方法,從多視角對其進行研究熱點分析及反思,以更為直觀、準確、全面地分析中國大遺址保護利用研究現狀,了解當前研究熱點,并為大遺址保護利用的深入研究提供一定的參考借鑒。

一、大遺址保護利用研究概況

“大遺址”是獨具中國特色的文化遺產概念,相關國際憲章、文件中尚未出現與之完全對應的概念。“大遺址”概念最早可追溯至1958年王冶秋在全國文物、博物館工作會議上的發言:“大遺址的保護,我們以燕下都為試驗田”。而后,學界對“大遺址”“大型遺址”“大型古遺址”等概念時有探討。直至2005年,財政部、國家文物局聯合印發《大遺址保護專項經費管理辦法》,首次從政府層面對大遺址進行定義,概念之爭轉變為實踐探索,大遺址保護利用研究也成為中國學界的關注熱點。

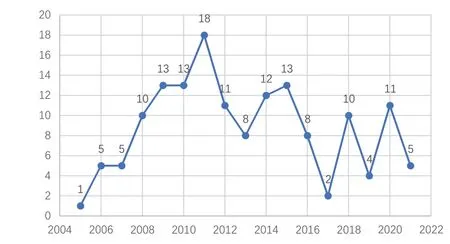

大遺址保護利用研究的相關文獻自2005年起快速增長至2011年,此后呈現波折性下降趨勢(圖1)。《關于大遺址保護的西安共識》(2008)、《關于建設國家考古遺址公園的良渚共識》(2009)、《大遺址保護“十二五”專項規劃》(2011)等均有效推動了大遺址保護利用的研究思考,大遺址保護利用受到學界廣泛關注。2011年,研究熱度到達頂峰后迅速回落,同各地積極推進的考古遺址公園建設實踐存有較大差異,這表明大遺址保護利用研究同政策引導關系緊密,并存在實踐探索先于理論研究的現象。

圖1 基于CSSCI的大遺址保護利用相關研究年度發文量

(一)學科與來源

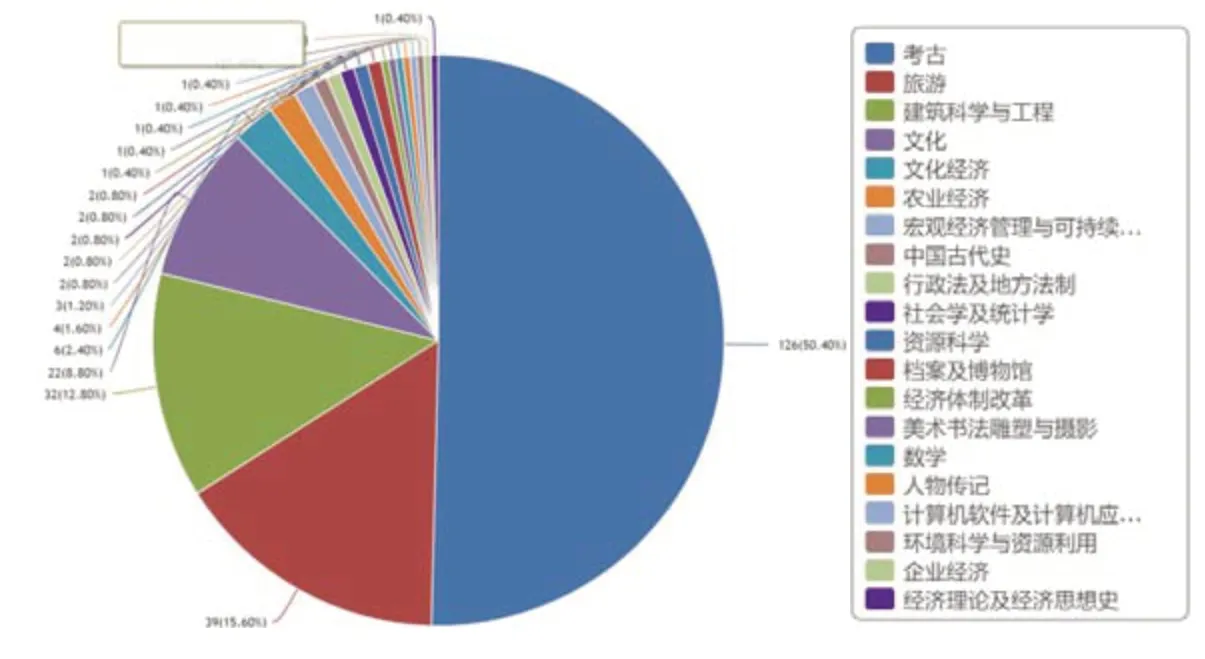

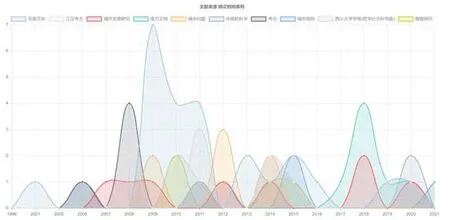

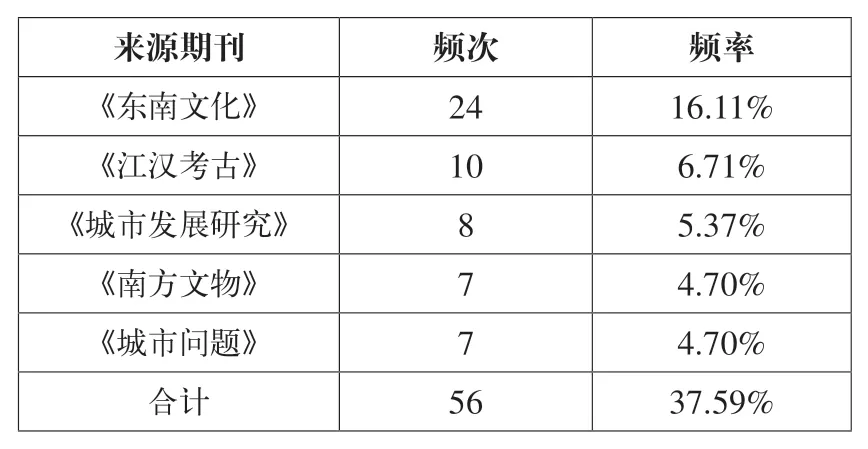

從學科分布看(圖2),當前大遺址保護利用研究學科集中分布在考古學、旅游學、建筑學、文化學等領域,同時少量涉及經濟學、歷史學等專業。從文獻來源看,大遺址保護利用相關研究主要源自《東南文化》《江漢考古》《城市發展研究》《南方文物》《城市問題》等期刊(見表1),且多從文化遺產保護和城市發展視角來探討大遺址保護利用相關問題。近幾年,大遺址保護利用研究視角及熱點發生轉向,主要發文期刊從《東南文化》《考古》轉變為《城市發展研究》《中國軟科學》《城市規劃》等(圖3)。

圖2 基于CSSCI的大遺址保護利用研究文獻學科分布(CNKI繪制)

圖3 基于CSSCI的大遺址保護利用研究文獻來源頻次統計(Sati繪制)

表1 基于CSSCI的大遺址保護利用研究文獻來源統計

圖5 基于CSSCI的大遺址保護利用研究作者合作網絡圖譜(CiteSpace繪制)

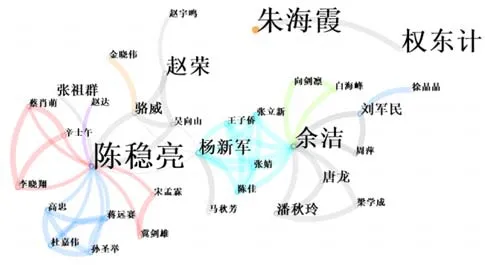

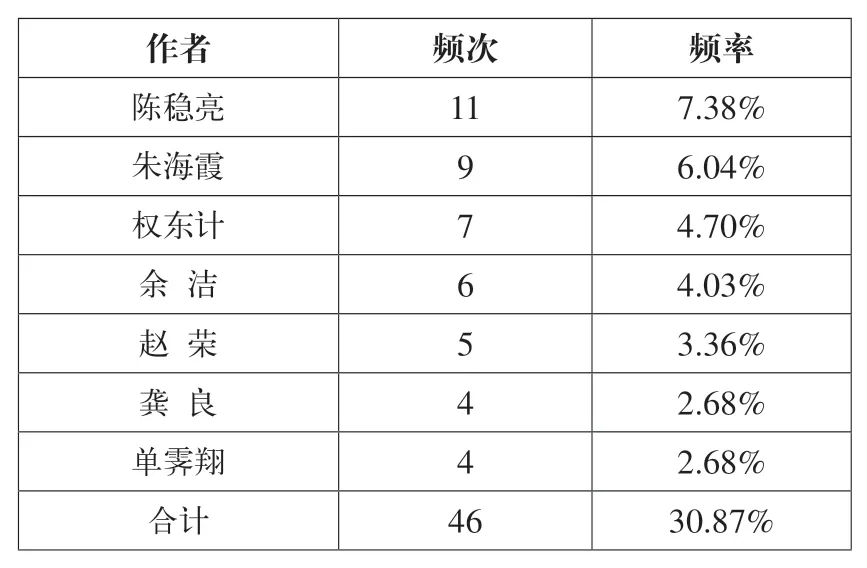

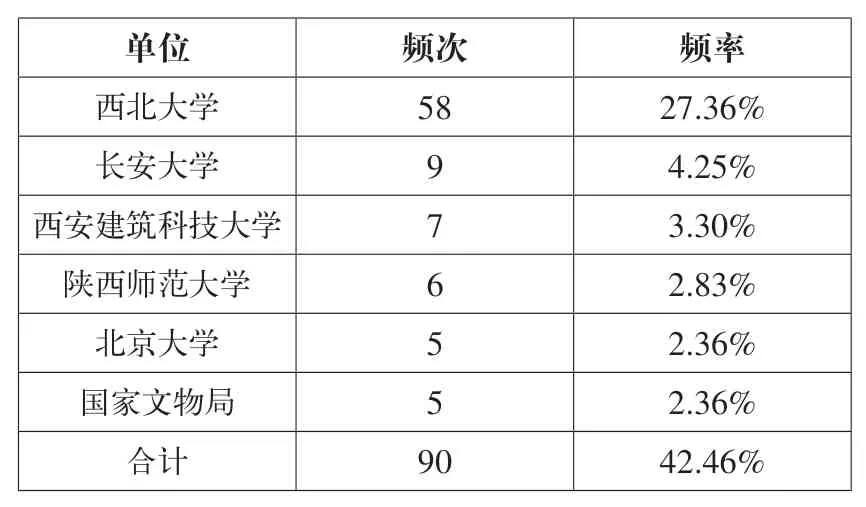

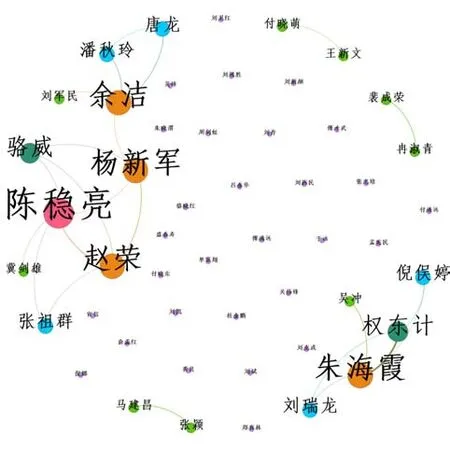

(二)作者與機構

從作者分布看,從事大遺址保護利用研究的學者雖較為分散,但已初步形成了學術網(圖4、5),文章發表數量位居前7位的學者有:陳穩亮、朱海霞、權東計、余潔、趙榮、龔良、單霽翔等,占總文獻量的30.87%(見表2)。從機構分析看,發文數據位居前6位的機構有:西北大學、長安大學、西安建筑科技大學、陜西師范大學、北京大學、國家文物局,占總發文量的42.46%(見表3)。由此可知,從事大遺址保護利用研究的機構集聚于陜西省,初步形成以西北大學為核心的區域性學術研究網,并同中國文化遺產研究院等科研機構形成開放的機構交流網(圖6)。

表2 基于CSSCI的大遺址保護利用研究作者發文數量統計

表3 基于CSSCI的大遺址保護利用研究機構發文數量統計

圖4 基于CSSCI的大遺址保護利用研究作者合作網絡圖譜(Gephi繪制)

圖6 基于CSSCI的大遺址保護利用研究機構合作圖譜(Gephi繪制)

二、大遺址保護利用研究熱點

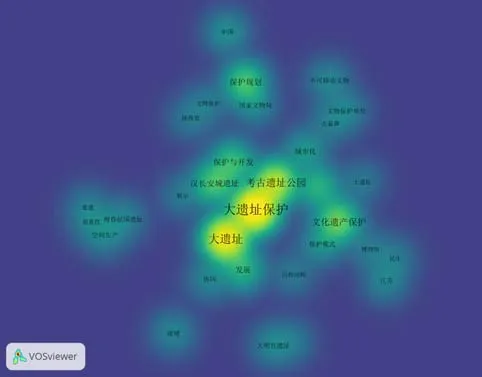

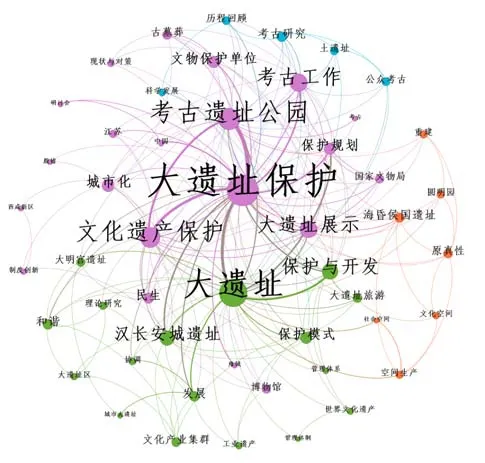

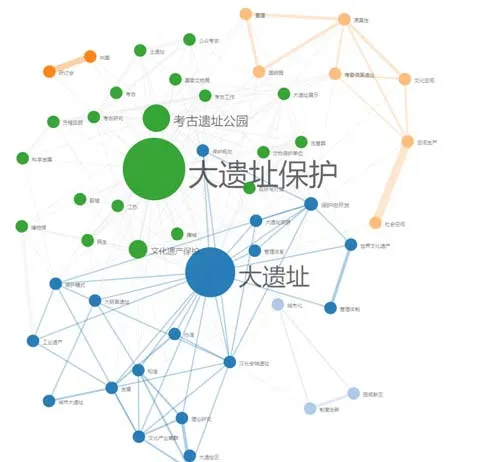

通過對149篇目標文獻進行關鍵詞科學知識圖譜分析,出現頻率前十的關鍵詞為:大遺址保護(62次)、大遺址(50次)、考古遺址公園(27次)、文化遺產保護(20次)、保護與開發(14次)、漢長安城遺址(13次)、保護規劃(13次)、大遺址展示(10次)、發展(9次)、保護模式(7次)。CiteSpace、VOSviewer、Sati、Gephi均可進行關鍵詞共現分析,由于其軟件特性不同,可從多角度展現關鍵詞間的關聯度,以確定當前研究熱點。如圖7—10所示,目標文獻所生成的關鍵詞共現圖譜具有高度一致性,可說明詞頻分析和共詞分析的有效性和可信度。

圖7 基于CSSCI的大遺址保護利用研究關鍵詞共現圖譜(CiteSpace繪制)

圖8 基于CSSCI的大遺址保護利用研究關鍵詞共現熱力圖(VOSviewer繪制)

圖9 基于CSSCI的大遺址保護利用研究關鍵詞共現圖譜(Gephi繪制)

圖10 基于CSSCI的大遺址保護利用研究關鍵詞共現圖譜(Sati繪制)

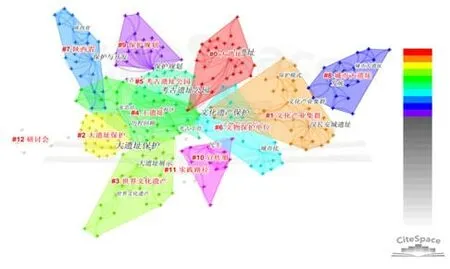

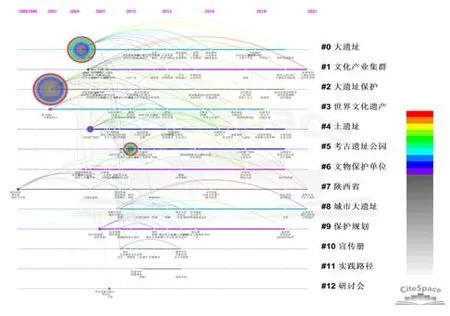

通過對目標文獻進行關鍵詞共詞聚類可知,當前大遺址保護利用的研究熱點領域前10類為:大遺址、文化產業集群、大遺址保護、世界文化遺產、土遺址、考古遺址公園、文物保護單位、陜西省、城市大遺址、保護規劃等(圖11、12)。該結果表明:1)理論思考是大遺址保護利用的研究基礎,通過對“大遺址”內涵外延、研究對象及保護思路的思索,突出強調“大遺址保護”整體性;2)保護模式是大遺址保護利用的重要收獲,通過對獨具中國特色的土遺址、考古遺址公園、文物保護單位的保護進行現狀梳理、實踐探索、經驗總結,并積極總結大遺址保護特區和文化產業集群的“陜西經驗”,探索出“保護規劃”先行的保護路徑;3)展示傳播是大遺址保護利用的研究重點,通過對世界文化遺產、考古遺址公園、土遺址的展示理念進行理論思考和個案研究,探索出針對分類、分眾的展示策略。

圖11 基于CSSCI的大遺址保護利用研究關鍵詞共詞聚類圖譜(CiteSpace繪制)

(一)理論思考

大遺址保護利用理念的發展完善經歷了漫長歷程,概念探討是其立論基礎,厘清類別是其研究重點,體系構建是其研究核心。

圖12 基于CSSCI的大遺址保護利用研究關鍵詞Timeline圖譜(CiteSpace繪制)

明確內涵外延是理論思考的基礎。大遺址概念的提出和廣為傳播,反映了我國對文化遺產的學術研究和保護管理觀念上的進步。《大遺址保護專項經費管理辦法》指出,大遺址主要包括反映中國古代歷史各個發展階段涉及政治、宗教、軍事、科技、工業、農業、建筑、交通、水利等方面歷史文化信息,具有規模宏大、價值重大、影響深遠特點的大型聚落、城址、宮室、陵寢墓葬等遺址、遺址群及文化景觀。學界在此基礎上進行諸多探討,陸建松指出,大遺址是指大型古文化遺址,由遺存及其相關環境組成;朱海霞、權東計認為,大遺址文化遺產資源是歷史上人工形成的,具有典型意義上的“獨特性”或“唯一性”,并導致遺址文化遺產資源的“不可替代性”和“不可再生性”;劉衛紅認為,大遺址概念從內涵上除反映出大遺址規模“大”、價值“高”等表象特征外,還具有時間延續性、空間區域性、遺存真實性、價值傳承性、景觀可賞性、文化疊加性、功能利用性和利用服務性等本質特征;在外延上主要包括基于遺存“物質載體”而存在的自然資源及文化景觀體系。由此可知,“大遺址”的內涵外延在不斷豐富完善,即:從遺址本體的歷史文化信息拓展到遺址及其周邊環境的資源典型意義,再到文化景觀體系的社會屬性特征,逐步探討出從本體到本質的“大遺址”概念認知體系。

構建保護思路是理論思考的核心。孟憲民(2001)立足當時大遺址保護現狀,提出中國大遺址保護思路,即:各級政府通過調整大遺址保護總體思路,做好法制、管理機制體制的政策保障,從而推動大遺址展示專項規劃的制定,以分階段逐步實現中國大遺址保護的“近中遠”規劃目標,逐步建設中國大遺址保護展示體系和歷史遺址園區;陸建松(2006)認為,我國大遺址保護面臨的難題和矛盾關鍵主要不在(保護規劃)技術層面,而在于大遺址保護的政策和法律環境;方蘭、陳龍(2016)以TEEB(生態系統與生物多樣性經濟學)為切入點,指出我國應建立大遺址保護補償機制,構建生態—文物保護一體化的生命共同體;劉衛紅(2021)指出大遺址系統是一個以遺址或遺跡本體為核心的包括自然、經濟和社會的復合系統,因此應從宏觀角度對大遺址系統各子系統組成結構及其相互關系進行系統研究,不能在關注某一方面的問題或效益的同時忽略了其他相關的問題或效益。由此可知,大遺址保護思路的構建經歷了“本體政策保障——環境保護協同——系統復合研究”的歷程,逐步推動了大遺址保護利用理念思考的科學化和系統化。

綜上,“大遺址”概念的內涵外延經歷了“遺址本體的歷史文化信息——遺址及其周邊環境的資源典型意義——文化景觀體系的社會屬性特征”的拓展,分類標準經歷了“歷史文化內涵——城市規劃空間——區域社會屬性”的演變,保護思路的構建經歷了“本體政策保障——環境保護協同——系統復合研究”的歷程,共同構建起不斷發展完善的大遺址保護利用理論思考體系,為其保護模式、展示傳播的探索奠定了基礎、指明了方向。

(二)保護模式

學界基于對理論思考的不斷完善,逐步在大遺址保護模式上探索出一條“符合國情的文物保護利用之路”:獨具中國特色的土遺址及文物保護單位保護模式,彰顯中國智慧的考古遺址公園建設,富有區域特色的陜西大遺址保護經驗探索,立足國情的多規合一保護規劃,共同構成當前中國大遺址保護模式研究熱點。

1.中國特色的保護模式

土遺址是人類歷史上以土為主要材料而建造的具有歷史、藝術和科學價值的文化遺產,是獨具東方特色的研究對象。據第三次全國文物普查數據,國內約1/3文物點與土遺址相關(含土坑類的墓地等)。土遺址大多要經過考古工作者的專業研究方可識別其價值、功能,可讀性、展示性均較弱。由此,劉衛紅認為土遺址的保護歸根結底是保護土地;朱明敏認為原真性原則對應土遺址保護、可讀性原則對應大遺址利用,并探討了室內模式及露天模式的利弊;閆增峰認為掩埋是土遺址最好的保護手段,合理的博物館建筑形式是土遺址保護的最佳手段;吳衛紅認為改變理念是土遺址保護的關鍵所在,土遺址展示不能機械地強調“出土現狀”“環境現狀”,更不能將土遺址的安全簡單地與“不變”等同。

文物保護單位制度作為文物保護領域的一項基本的制度,是符合我們國家國情的,這個制度制定以來,對我國文物保護起到了不可替代的作用。目前文物行政管理部門對大遺址概念的理解,普遍是將其外延局限在全國重點文物保護單位中。由此,學界基于文物保護單位制度,對大遺址的保護利用展開了初步探索,如:楚紀南故城作為全國重點文物保護單位,在保護管理工作取得了顯著成效,但也面臨小機構大任務、小補償大犧牲等問題,進而提出建立大遺址保護特區,打破現行管理體制束縛的發展建議。

2.中國智慧的遺址公園

國家考古遺址公園,是指以重要考古遺址及其背景環境為主體,具有科研、教育、游憩等功能,在考古遺址保護和展示方面具有全國性示范意義的特定公共空間。這是富有中國智慧的文化遺產保護利用新理念、新路徑,國際學術界對其研究并不多見。研究者普遍強調考古遺址公園的建設應基于遺址保護,公園建設促進了遺址保護;考古工作是考古遺址公園建設的重要目標,也是遺址展示的重要方面,考古工作應與公園發展相互促進。此外,考古遺址規劃也是當前研究中的重要方向,遺址公園與園林景觀設計之間的聯系是其重點。

大明宮考古遺址公園建設啟動于2008年,是我國首批國家考古遺址公園之一,也是考古遺址公園研究的典型案例。基于考古工作對大明宮遺址的調查及發掘,劉克成等人編制了大明宮遺址公園總體規劃;張關心從組織規劃、運營管理等方面概述了大明宮遺址公園建設過程中的經驗;王新文等通過分析大明宮遺址區域的演變,指出傳統“嚴防死守”單點保護模式的不足,進而提出基于“整體保護”思想的考古遺址公園建設理念;席岳婷等從旅游學視角出發,以大明宮國家遺址公園為實證研究對象,探索公眾對國家考古遺址的感知特點及規律,以進一步完善大遺址展示體系,提升公眾服務水平。此外,賀嶸等認為曲江池遺址公園是我國遺址公園實踐典范,助推了《良渚共識》的形成;雷興對海昏侯國考古遺址公園導視標識系統的定位、設計和規劃進行了詳細論證,劉丹以海昏侯國考古遺址公園為案例,探討了如何構建考古保護與價值詮釋完整體系。在大明宮、良渚等考古遺址公園實踐探索過程中,學界積極總結經驗與不足,形成《關于大遺址保護的西安共識》《關于建設考古遺址公園的良渚共識》等倡議,助推保護理論實現新發展。

3.區域探索的陜西經驗

早在2008年,趙榮基于陜西大遺址保護理念的實踐與探索指出,大遺址保護與當地經濟社會發展相結合、大遺址保護與當地群眾生活水平提高相結合、大遺址保護與當地城鄉基本建設相結合、大遺址保護與當地環境改善相結合。陜西省立足對大遺址保護特區、漢長安城遺址的實踐,探索出一條守正創新的區域發展之路,為大遺址保護利用提供了陜西“樣本”的經驗及智慧。

就大遺址保護特區而言,西安市積累了豐富的工作經驗。2007年,單霽翔在全國政協十屆五次會議上提交《設立西安、洛陽“國家大遺址保護特區”》提案,以理順大遺址管理體制,加強遺址保護。2009年,王建新等人率先在《漢長安城遺址保護總體規劃(2009—2025)》中開展建立大遺址保護特區的前瞻性工作。由此,西安開始大遺址保護特區的探索之路。“大遺址保護特區”主要根據西安市城市發展的戰略需要,針對西安的遺址及周邊可開發區域,采取特殊的管理體制和政策,進行統一規劃、統一建設和統一管理。鄭育林等人通過對“大遺址保護特區”經濟效益和社會效益的預測,指出構建西安國家級“大遺址保護特區”既具必要性,又具可行性。由此,余潔等人建議在西咸新區設立“秦漢大遺址保護特區”,并從經濟學、管理學視角提出特區的管理模式、組織架構、市場機制等創新型路徑。2012年,漢長安城大遺址保護特區設立,以其為切入點對大遺址的保護利用進行了諸多探索。

綜上,陜西省以其豐富的大遺址文化遺產資源為基礎,在進行“四個結合”理念創新的同時,積極探索符合陜西大遺址特色的保護模式,開創出以漢長安城大遺址保護特區、大明宮國家考古遺址公園等為代表的發展路徑,為其他地區以及全國大遺址的保護利用工作提供了有效經驗。

4.多規合一的大遺址規劃

大遺址保護規劃是以大遺址的整體保護為目標,統籌策劃遺址本體及其環境的保護、利用和管理等主要規劃措施的一種專門類型的文物保護單位保護規劃。大遺址保護規劃可根據任務目標、復雜程度和編制條件分為總體規劃、專項規劃等不同的規劃階段。當前,大遺址保護規劃的相關研究工作可分為以下兩類:

一是對大遺址保護規劃的探索。鑒于大遺址與土地資源的不可分割特性,以及因此而帶來的遺產保護與遺產地社會經濟發展極為密切的關聯程度,大遺址實現“整體保護”的關鍵途徑只能通過編制保護總體規劃。2006年,《“十一五”期間大遺址保護總體規劃》中明確提出其主要內容和任務是,編制重要大遺址保護規劃綱要和保護總體規劃。由此,學界開始了理論和實踐探索。理論方面,陳同濱認為,大遺址保護的規劃目標是“整體保護、和諧發展”;陳穩亮認為,大遺址保護總體規劃要以“協同理念”為指針,采用具有靈活性與適應性的規劃技術,并在規劃方法上需協調各部門、多專業和不同利益主體間的關系。實踐層面,趙中樞以咸陽西漢帝陵群為例,探討了其與歷史文化名城西安市的關系及發展定位;陳同濱等以良渚遺址為例,分析了以分級分類空間管控為抓手的大遺址保護規劃基本策略;陳穩亮等以漢長安城遺址為例,進行了大遺址保護與區域發展的協調性規劃探索;并以雍城遺址為例,提出應對大遺址保護內容不確定性與動態性的彈性規劃[64]。

二是對“多規合一”背景下大遺址保護規劃的思考。2021年,自然資源部、國家文物局聯合印發《關于在國土空間規劃編制和實施中加強歷史文化遺產保護管理的指導意見》,以推動文物保護專項規劃納入國土空間規劃的“多規合一”工作中,這將是大遺址保護規劃的未來發展方向。權東計等以秦東陵遺址區軍王村為例,構建了基于雙域概念整合理論的遺產保護與鄉村規劃協同決策支持模型,并探索了未來國土空間規劃體系下鄉村空間規劃的可能途徑。

綜上,大遺址保護規劃是大遺址保護利用發展的重要環節,在其編制過程中,逐步形成“規劃先行”“多規合一”等新理念,為新時代文化遺產保護的高質量發展提供了充足的發展空間和動力。

(三)展示傳播

大遺址展示是指對大遺址區域以遺址遺跡本體為主的自然與人文環境的展現或顯示,包括了內在價值或精神的表達和外在形態的展現或顯示,既強調遺址展示的真實性和完整性,又強調遺址展示的重要性。大遺址展示既是對遺址價值凝煉后的二次闡釋,也是向公眾傳播遺產價值的主要路徑,更是文化遺產“活”起來的重要手段。劉克成提出,當前我國考古遺址公園中遺址展示工作仍存在許多問題和難點:一方面,遺址大多只剩下夯土基礎,觀賞性不強,研究、保護和展示難度大是東方土遺址的共同難題;另一方面,目前遺址展示工作還存在一些理念上的瓶頸與難點亟待理清和突破。為解決實踐過程中產生的新問題,學界對大遺址的展示理念、展示策略、個案研究(如世界文化遺產、土遺址和考古遺址公園)等進行了深入思考。

就大遺址展示理念而言,張成渝認為,在原地點、原級別材料、原工藝、原形制、原結構可以滿足的前提下,運用何種遺址保護與展示手段(包括極少量園林建筑的重建),直接由遺址點可得到的知識原真性決定;王璐、劉克成認為中國考古遺址公園中遺址展示應遵循以下10條原則:以遺址保護為前提,以遺址考古及研究為依據,以遺址價值及內涵為核心,保持遺址信息的真實性與完整性,重視新理念、新技術、新方法的運用,增強公眾參與,重視遺址信息傳播的有效性和包容面,兼顧利益相關者利益及公平性,激發遺址在當代社會生活中的活力,促進遺址保護及環境的可持續發展;肖金亮認為大型城市遺址的保護與展示,要實現本體保護與文化傳承相結合、專業保護與回饋社會相結合、文物保護與名城保護相結合;劉衛紅提出大遺址展示要樹立正確的保護利用、價值導向、市場導向輔助、獨特性、參與性與體驗性理念。從對知識原真性的重視,到以考古研究為前提和依據、重視其有效性和包容面,再到對社會、市場導向的探討,體現了大遺址展示理念的不斷拓展,并更為注重“公眾”體驗性。

就大遺址展示策略而言,朱海霞、權東計等提出遺址旅游消費群體定位不同,遺址互動性體驗展示方式設計策略不同;關偉鋒等提出要盡可能在保證遺址本體原真性的基礎上實現遺址的復原再現展示,增強多專業多視角靈活展示、多維度參觀體驗,并增加遺址背后大事件的故事性表述。以觀眾需求為導向的分眾展示策略,是提高大遺址及其他文化遺產公眾服務水平的重要路徑。同時,大遺址展示應積極探索與新技術、新方法的結合,以探索遺產展示新路徑。

就大遺址展示個案研究而言,主要集中于世界文化遺產及考古遺址公園的展示研究。周蘇以良渚遺址為例,分析了大遺址現場展示的觀感體驗、價值展示及技術突破難題,并探討了現場展示的發展策略;詹秦川等以乾陵為例,建立了基于新媒體技術的數字化展示模型,形成一套由大遺址地面遺存及周圍環境構成的完整數字媒體與虛擬可視化展示體系規劃;李旋等以曲阜魯國故城城墻遺址為例,探討了國家考古遺址公園城墻遺址“直接展示”與“間接再現”的模式差異及場景應用。

綜上,大遺址展示理念從知識原真性走向以考古保護為前提、推動多方共同發展,并開始進行分類、分眾展示策略思考,對以世界文化遺產和考古遺址公園展示為核心的大遺址展示進行了諸多實踐探索。

三、思考與總結

綜上,中國大遺址保護利用研究成果頗豐。一是研究初步呈現“交叉學科”特色,且近期已發生從考古學向多元學科的研究轉向,研究機構則呈現出以西北大學為核心、向陜西省集聚的態勢,并存有實踐探索先于理論研究的現象。二是研究熱點集中于理論思考、保護模式、展示傳播的探索思考,逐步走出了一條“符合國情的中國大遺址保護利用之路”。但是,通過對研究現狀的梳理分析可知,仍存有如下問題:

(1)大遺址保護利用的“學科交叉研究”亟需深化。大遺址保護利用立足考古學,雖已同歷史學、旅游學、建筑學等學科進行交叉融合,但其深度仍顯不足,大遺址保護如何有效對接國土空間規劃,大遺址在社會主義市場經濟結構中的地位、作用如何測算,大遺址保護利用如何實現社會融合,以及如何提高大遺址展示傳播的有效性和交互性均有待深入思考,以期為大遺址保護利用的可持續發展提供學理支撐。

(2)大遺址保護利用的“文化旅游融合”韌性不足。我國大遺址以土遺址遺存為主,“可讀性”較弱,觀眾自我解讀及文化旅游開發難度大。同時,受新冠疫情、極端氣候等因素影響,文化旅游業的增長動能和發展韌性均受到沖擊,需求端表現疲弱。如何實現大遺址與文化旅游的深度融合、開拓大遺址文化旅游新模式、制定大遺址研學旅行新規范等都有待社會各界探索,以多維度提升大遺址文旅融合韌性。

(3)大遺址保護利用的“技術支撐體系”基礎薄弱。大遺址保護利用技術支撐體系的研究成果多集中于地理信息系統和遺產監測等方面,在遺產數據搜集利用與展示闡釋等方面研究較少,部分研究還存在技術選型陳舊、適用性不強等問題,并且5G、人工智能、物聯網、區塊鏈等新技術應用的研究探索還較為匱乏。同時,我國尚未建立大遺址間的信息聯動系統,一定程度上制約了智慧城市、智慧旅游體系的建設與完善。

(4)大遺址保護利用的“社會協調發展”有待推進。隨著城市化的快速推進,大遺址保護利用與社會經濟間關系日趨緊密,如何在當前迅猛發展的城鎮化背景之下更好地保護大遺址,是困擾我國文物保護工作的一個重大難題。同時,我國要如何發揮好大遺址的諸多社會功能,促進社會經濟發展,實現兩者間良性互動、統籌協調,更是當前亟待解決的重大理論研究問題與社會現實需求。